长江中游城市群农业经济时空格局演化研究

2016-11-12马会丽

吴 清,马会丽,吴 黎,陆 静

(1.肇庆学院旅游管理系,广东 肇庆 526061;2.华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉 430079;3.肇庆学院教师教育学院,广东 肇庆 526061)

长江中游城市群农业经济时空格局演化研究

吴 清1,2,马会丽2,吴 黎3,陆 静2

(1.肇庆学院旅游管理系,广东 肇庆526061;2.华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉430079;3.肇庆学院教师教育学院,广东 肇庆526061)

运用计量统计和GIS空间分析法,对2004—2014年长江中游城市群各地市农业经济的时空差异特征进行分析,结果表明:(1)2004—2014年,长江中游城市群各地市农业经济绝对差异和相对差异均呈逐步扩大的趋势;(2)农业经济发展水平在空间上从“西高东低”的空间特征逐渐演变为“西北至东南逐渐降低的阶梯状”空间格局,且具有典型的“核心-边缘”特征;(3)2004—2014年各地市农业经济空间差距总体呈缩小的趋势,其发展水平由次发达和欠发达地区为主的橄榄型结构向全面平衡过渡;(4)农业经济空间集聚特征区域差异明显,并渐趋稳定,表现为由西部HH集聚向东部LL集聚变化的特征,逐步演化为由东北HH集聚向西南LL集聚变化的空间格局,HH空间集聚特征主要分布在东北部襄阳、宜昌、荆门一带,LL空间集聚特征主要集中在东南部上饶、南昌、景德镇一带;(5)自然因素中耕地面积是影响农业经济发展的内在因素,而人口数量、农业机械动力、GDP、固定资产投资等是影响农业经济空间差异的外在推手。

农业经济;时空差异;格局演化;影响因素;长江中游城市群

吴清,马会丽,吴黎,等. 长江中游城市群农业经济时空格局演化研究[J].广东农业科学,2016,43(9):152-158.

2015年4月,《长江中游城市群发展规划》经国务院批复实施,长江中游城市群正式定位为中国经济发展新增长极,旨在推动中国经济朝着健康稳定的方向发展。按照规划,长江中游城市群发展重大现代农业基地是推动区域产业协同发展的重要内容之一,但近年来该地区粮食生产增长明显乏力,突出表现为长江中游城市群建设中出现大面积侵占优质耕地的情况,长江中游地区粮食生产在全国的地位将下降,威胁到我国粮食安全。

国内外对区域农业经济的研究较为重视。国外对区域农业经济空间结构的研究可追溯至19世纪杜能建立的农业区位论[1],其以假设均质区域为前提,对区域内的产业进行研究;20世纪80年代后,主要集中于对农业经济规模效应、农业经济发展模式、农业经济的收敛性以及农业经济增长影响因素等方面的研究[2-6]。在我国,农业经济一直是学术界研究的热点,主要围绕农业经济空间差异、农业经济影响、农业产业结构、生态农业、农业现代化等方面开展,对农业经济空间差异研究主要侧重于经济学视角,综合运用经济学和地理学分析方法,探讨农业技术效率与农业经济空间差异的研究方法[7-8];对农业经济影响因素的研究成果较多,主要运用实证计量方法对气候、农业资本、农业政策、人力资源、科技等方面进行分析[9-12];关于生态农业经济研究,主要以实证定量研究为主,农业生态经济系统耦合状况与农业生态经济时空演变是关注重点[13-14]。自长江中游城市群建设提出以来,学界从不同层面和视角对其进行深入全面的研究,主要侧重区域发展机制[15-16]、区域发展空间结构[17-18]与经济结构[19-20]、区域产业发展[21]、区域生态建设[22]等方面,而对长江中游城市群农业经济的研究尚未有专门探讨。在研究区域上,主要集中于环鄱阳湖、三峡地区、西藏、甘肃、河南、四川、江苏等地;在研究方法上,主要以实证研究为主,多运用经济计量模型、多变量影响模型与GIS等方法。总体而言,已有研究侧重于实证定性分析,针对区域农业经济空间演变的成果相对偏少,研究区域主要集中在三大城市群、东中部各省份和经济圈,具有典型的空间指向性与政策指向性,而对跨省区的农业经济空间差异研究成果有待深入。

长江中游城市群规划将“中三角”城市群上升至国家战略高度,包括湖北、湖南、江西三省的31地市,意味着国家将着重促进长江中游城市群产业集群发展,加强区域发展合力以提升区域发展整体竞争力。长江中游城市群农业产业底蕴与自然条件得天独厚,是全国现代农业产业基地和重要创新基地,2014年,本区农业产值6 125亿元,占本区国民经济总产值的10.1%,为区域经济发展提供了充足的原材料。本研究采用计量统计和GIS空间分析方法,对2004—2014年长江中游城市群农业经济空间差异演化进行研究,深入分析空间格局特征以及动力机制,以期为长江中游城市群农业区划提供理论指导和经验借鉴,充分发挥区域优势,发展特色农业,促进区域农业经济协调发展。

1 材料与方法

1.1数据来源

本研究主要通过查阅统计年鉴、统计信息网、统计公报等信息,数据主要来源于《湖北省统计年鉴(2004—2015年)》、《湖南省统计年鉴(2004—2015年)》、《江西省统计年鉴(2004—2015年)》、湖北省统计局统计公报(http://www.stats-hb gov.cn/)、湖南省统计局统计公报(http://www.hntj.gov.cn/)、江西省统计局统计公报(http://www.jxstj.gov.cn/Index. shtml)以及各地市统计局统计公报,梳理得出2004—2014年长江中游城市群各地市农业经济相关数据,并采用标准差方法对数据进行标准化处理。地图数据以湖北、湖南、江西3省行政区划图(2010年)为底图,在ArcGIS10.2环境下进行矢量处理和空间分析,并建立长江中游农业经济空间数据库。

1.2研究方法

在时间演化方面选取极差和标准差方法对农业经济绝对差异进行分析,相对差异选取极比和加权系数对农业经济进行测度,空间演化方面选取空间自相关分析方法。相关计算公式如下[23,24]:

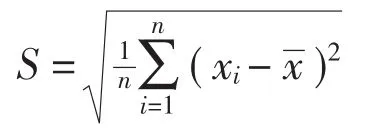

(1)标准差。

式中,S为指标准差,xi为指长江中游城市群第i个地市的GDP或人均GDP,x为长江中游城市群各地市农业产值或人均农业产值的均值,n为长江中游城市群地市单元的个数(n=31)。

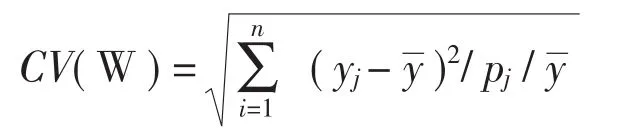

(2)加权变异系数。

式中,yj表示长江中游城市群第j个地市的指标数据,pj为第j个地市的人口规模,y代表地市指标数据的平均值。

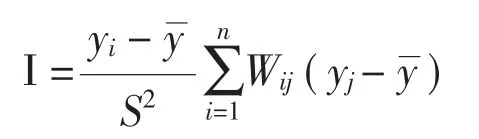

(3)空间自相关。本研究主要选取局部空间自相关来计算长江中游城市群农业经济局部空间的集聚性,并指出集聚的位置来探测空间异质性。其计算公式为:

式中,S2为yi的离散方差。局部空间关联模式分为4种类型,分别为高高(HH)、低高(LH)、低低(LL)和高低(HL)。其中,HH和LL表示具有较高的空间正相关,区域具有均质性;而LH和HL表示空间负相关,区域具有异质性。

2 长江中游城市群农业经济时空演化分析

2.1农业经济的时间演变分析

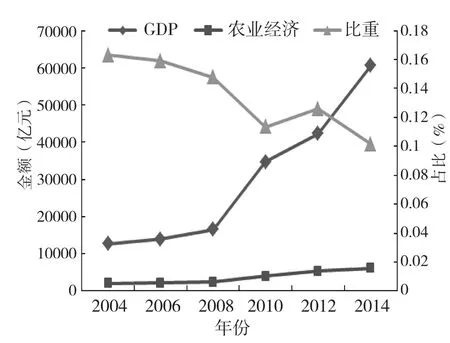

2.1.1总体经济演变 如图1所示,长江中游城市群农业经济与GDP增长具有较大的差异性,农业经济增长相对缓慢,基数相对较小,2014年尚未突破1万亿元,而GDP基数则相对较大,增长相对较快,2014年已突破6万亿元。2004—2014年,长江中游城市群农业经济持续增长,农业经济由2 064亿元增长至6 135亿元,年均增长率13%。然而,长江中游城市群农业经济占3省总量比重持续下降,由2004年的16.2%下降为2014年的10%,这说明长江中游城市群处于高速工业化发展阶段,农业经济所占比重迅速降低。进一步对湖北、湖南、江西3省的比较发现,农业经济同样呈持续增长态势,增长速度与3省总量一致;城市群农业经济在3省农业经济总量上占较大比例,其中2004年占80%,2008年最低为50%,2014年又上升至80%,除本区耕地面积较大外,主要原因是本区为3省农业经济集聚区。

图1 长江中游城市群农业经济与GDP关系

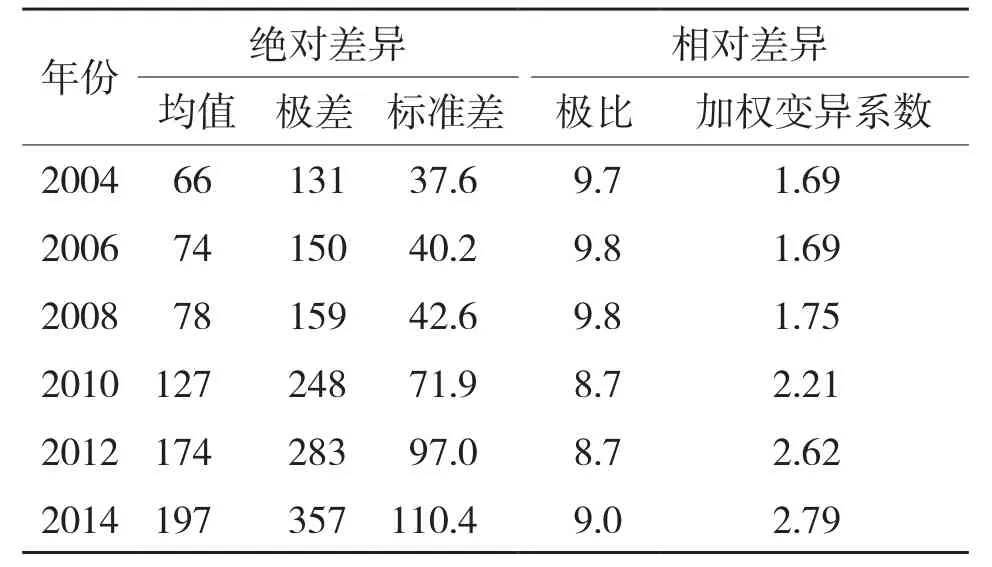

2.1.2农业经济差异趋势分析 根据2004—2014年长江中游城市群各地市农业产值,从绝对差异和相对差异两方面分析长江中游城市群农业经济差异。由表1可知,在绝对差异方面,长江中游城市群农业经济绝对差异的均值、极差、标准差3项数据均呈增长态势,其中,2014年长江中游城市群各地市平均农业产值为197亿元、较2004年增长198%,农业经济极差值为357亿元、约为2004年的3倍,农业经济标准差为110.4、较2004年增长167%,表明农业经济较发达的地区与相对落后的地区之间差距仍然在不断拉大。相对差异方面,长江中游城市群的极比值总体变化幅度较小,2004—2014年变化略有下降;加权变异系数则呈现增长趋势,2004—2008年,长江中游城市群变异系数增长缓慢,说明各地市农业经济差距在缩小;2008—2014年,变异系数增长速度相对较快,表明长江中游城市群各地市农业经济相对差距扩大的速度在加快。

表1 2004—2014年长江中游城市群各地市农业经济差距

2.2农业经济的空间演变特征

运用长江中游城市群31个地市单位和2004—2014年人均农业产值数据,按区域人均农业生产总值的130%、100%、70%,将其划分为农业经济发达区、次发达区、欠发达区和落后区4种类型,并运用ArcGIS空间分析工具生成图2(封三),归纳长江中游城市群农业经济空间格局的特征如下:

(1)农业经济发展水平在空间上从“西高东低”的空间特征,逐渐演变为“西北至东南逐渐降低的阶梯状”空间格局。2004—2008年长江中游城市群农业经济为典型的西高东低,农业经济呈现由西高东低的空间特征向西北高东南低过渡的空间特征;2012—2014年长江中游城市群农业经济呈现较为显著的西北高、东南低的阶梯状空间格局,并具有典型的核心-边缘特征。(2)农业经济与综合经济在空间上呈现较大的不匹配性。武汉、长沙、南昌为长江中游城市群综合经济最强的3个城市,但3市农业经济均为次发达以下,武汉、南昌甚至连续多年为农业经济落后地区,这与省会城市的功能定位相吻合。2004—2008年武汉和南昌农业经济为落后地区,长沙为次发达地区;2010—2014年,武汉农业经济为落后地区,长沙为不发达地区,南昌的农业经济则由不发达地区转为落后地区。(3)农业经济空间差距总体呈现缩小的趋势。2004年农业经济发展水平呈现典型的橄榄型结构,发达地区和落后地区比重均为12.9%,次发达地区比重为38.7%,欠发达地区为35.5%;2014年农业经济发展水平各类型区的比重趋于平衡,发达地区和次发达地区比重均为22.6%,不发达地区比重为38.7%,落后地区的比重为16.1%。

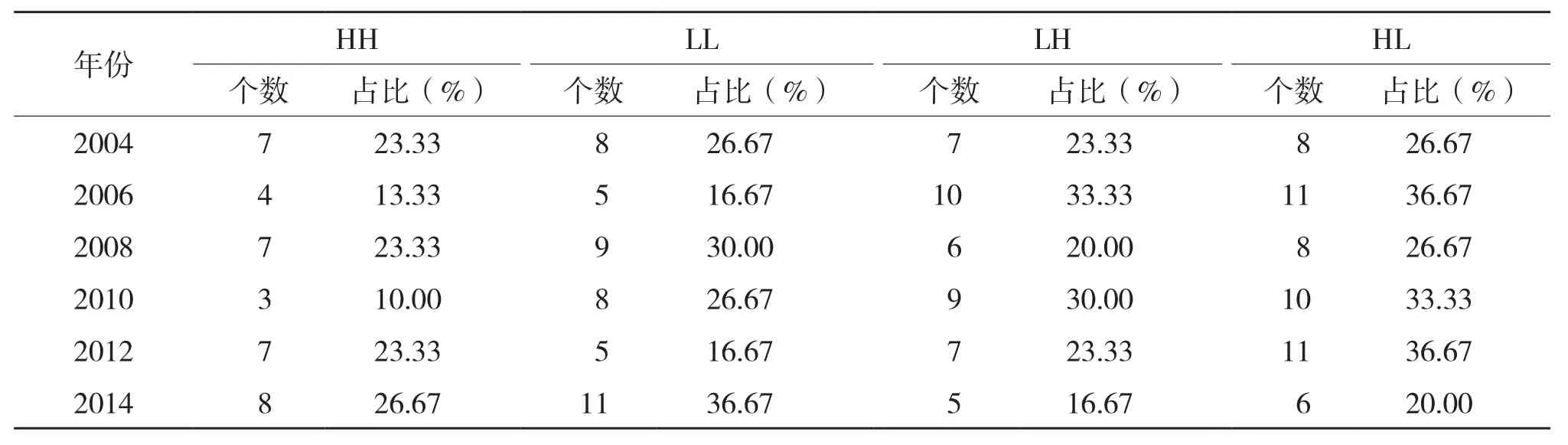

表2 2004—2014年长江中游城市群农业经济空间集聚状态地市数及占比

2.3农业经济的空间结构演化分析

2.3.1农业经济空间集聚的数量特征和比重 运用ArcGIS10.2空间统计工具,得出长江中游城市群农业经济的LISA空间集聚图和统计表(表2)。由表2可知,2004—2014年,HH农业经济空间集聚状态所占比重曲折上升,HH集聚的地市数增加,由7个增至8个;而LL农业经济空间集聚状态所占比重上升,LL集聚的地市数由2004年的8个增加至2014年的11个;LH农业经济空间集聚状态所占比重呈现波动下降的趋势,LH集聚的地市数减少,2004年LH集聚的地市数为7个,2014年为5个;HL集聚状态所占比重呈现波动下降的趋势,HL集聚的地市数减少,2004年HL集聚的地市数为8个,2014年为6个,农业经济空间集聚呈现分化趋势,趋于向农业经济发达区域和农业经济欠发达区域集聚。

2.3.2农业经济空间集聚状态和分布 (1)长江中游城市群农业经济空间集聚特征区域差异明显。由图3(封三)可知,2004—2014年,农业经济空间集聚特征表现为由“西部HH集聚向东部LL集聚变化”逐步演化为“东北HH集聚向西南LL集聚变化”的空间格局。2004年,长江中游城市群农业经济空间集聚特征呈现西部HH集聚向东部LL集聚变化的特征,中部地区集聚呈现犬牙交错的特征,过渡性不明显;2014年,农业经济空间集聚特征为HH、HL、LH、LL空间集聚自西北向东南逐渐变化的特征,具有明显的过渡特征,且空间形态较为显著。(2)长江中游城市群农业经济空间集聚特征逐渐趋于稳定,表现为由斑状向块状分布特征演变。HH空间集聚特征主要分布于东北部,襄阳、宜昌、荆门一直是农业经济HH集聚状态,说明东北地区为农业经济高水平集聚区域;而LL空间集聚特征主要分布在东南部,其中上饶、南昌和景德镇一带是农业经济LL集聚区,这表明东南部为农业经济低水平集聚区域。

3 长江中游城市群农业经济时空格局演化的影响因素分析

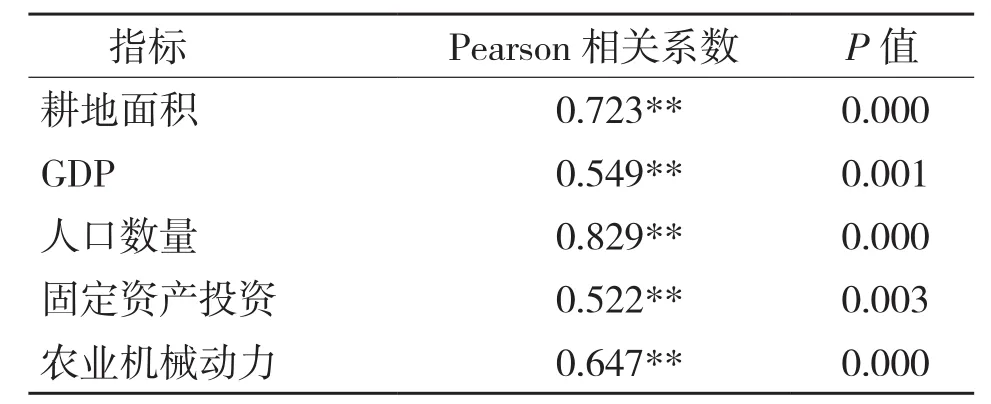

农业经济受自然因素和社会经济因素的影响明显,自然因素主要包括地形、气候、土壤、水源等,社会经济因素主要包括劳动力资源、资金投入、农业设施、交通网络、农业机械、农业科技、农业政策等。其中,自然因素是农业经济发展的内生因素,主导农业经济的发展;社会经济因素是农业经济发展的外生因素,是农业经济发展的外在推手。本研究选取2014年耕地面积、GDP、人口数量、固定资产投资、农业机械动力等5个因素,通过SPSS22.0软件对农业经济与各因素进行回归分析和相关性分析,逐步回归分析结果显示,农业经济影响因素模型的决定系数R2=0.930a,Adj R2=0.798,F= 12.834,在0.000水平下显著,表明该模型拟合效果较好;从变量回归系数和显著性来看,农业经济空间分布受耕地面积、人口数量及农业机械动力影响较大。

3.1农业经济与自然因素

长江中游城市群位于亚热带季风气候区,降水丰富,雨热同期,且区内河网密布,水源丰富,自然因素主要表现在地形和土壤对本区农业经济的影响,其影响集中表现在耕地面积上。鉴于数据的可获取性,本研究仅对耕地面积进行分析。SPSS相关性分析显示,长江中游城市群农业经济与耕地面积的相关系数为0.723,P值为0.000(表3),表明农业经济与耕地面积存在显著的正相关性,耕地面积的空间分布差异在农业经济空间差异中起着重要作用。长江中游城市群中耕地面积最大的是常德,其耕地面积的增长幅度也最大,2004—2014年间共增长了54.6万hm2;而2004和2014年耕地面积最小的地区分别为黄石和鄂州,耕地面积均在5万hm2以下。进一步对长江中游城市群人均耕地面积进行分析发现,农业经济人均耕地面积呈现西部高东部低的空间差异,尤其是2014年呈现西高东低的阶梯状空间特征,这与长江中游城市群农业经济发展阶段空间特征具有较高的正相关性,表明西部地区人均耕地多,东部地区人均耕地少,西部地区农业产值高于东部地区。

表3 长江中游城市群农业经济空间差异的影响因素分析

3.2农业经济与人文因素

3.2.1经济发展水平 经济发展水平直接影响农业投资、农业科技水平、农业设施水平、农村交通、农业机械化水平等因素,同时农业又是国民经济的基础,为第二、三产业提供原材料,为居民提供生活资料,因此经济发展水平与农业经济发展相辅相成。本研究选择GDP作为衡量地区经济发展水平的指标,通过SPSS相关性分析,长江中游城市群农业经济与GDP的相关系数为0.549,P值为0.001(表3),表明农业经济与GDP存在明显的正相关性。长江中游城市群GDP在空间上呈现较大的无序性,总体表现为西高东低的空间特征。经济发达是农业经济发展重要的支撑,但值得指出的是,如武汉、南昌、长沙为经济最为发达的地区,但鉴于省会城市的功能定位不同,其农业经济未必是最发达的地区。

3.2.2人力资源数量 人力资源是各产业最重要的生产力,尤其在我国农业生产领域,我国人均耕地面积仅为世界的1/4,人多地少,长江中游城市群地区尤为明显,该区是我国重要的商品粮生产基地之一,主要粮食作物为水稻,典型的精耕细作农业,需要较大的劳动力投入,因此采用人口数量作为衡量标准。通过SPSS相关性分析,长江中游城市群农业经济与人口数量的相关系数为0.829,P值为0.000(表3),表明农业经济与人口数存在显著的正相关性。但人口密度与农业经济发展水平在部分县市存在一定的负相关性,如宜昌、荆门、襄阳为人口密度较低的地区,而农业经济却最发达,表明人口密度高的地区存在农村劳动力过剩的现象,超过了耕地承载力,小规模经营方式已不适宜现代农业发展的需要。

3.2.3资金投入状况 农业经济的发展需要大量基础设施建设,农田水利设施、农田道路、土地平整等,这些设施建设需要大量的资金投入,充足的资金投入能够提升农业设施水平,提高农业抵御自然灾害能力,保障农业产出。本研究选择固定资产投资来衡量长江流域农业经济资金投入和农业设施建设。通过SPSS相关性分析,长江中游城市群农业经济与固定资产投资的相关系数为0.522,P值为0.003(表3),说明农业经济与固定资产投资额存在明显的正相关性。长江中游城市群农业经济投资强度呈现典型的空间极化特征,即以武汉、长沙、南昌为核心,其他地区投资强度普遍偏低的空间特征。剔除省会城市功能定位不同对分析结果的影响,固定资产投资次发达区(如宜昌、襄阳、株洲),其农业经济发展水平普遍较高。

3.2.4农业科技应用 科技是第一生产力,尤其是跨入21世纪以来,高新技术不断发展,在农业经济领域,农业科研提高了农产品繁育水平和抗病害能力,农药化肥使用保障了农产品产出能力,农业机械化进一步提高了农业生产效率。通过SPSS相关性分析,长江中游城市群农业经济与农业机械总动力的相关系数为0.647,P值为0.000(表3),表明农业经济与农业机械化水平呈显著的正相关性。一个地区农业机械化水平的高低与地区经济发展水平、农业经济产出水平、农民收入水平具有紧密联系。长江中游城市群农业机械化水平呈现西高东低的空间特征,荆门、襄阳、黄冈等地农业机械化水平较高,其农业经济发展水平也较高;相反,黄石、鄂州、湘潭等市农业机械动力较低,农业经济发展水平也较低。

4 结论与讨论

本研究运用计量统计和GIS空间分析等方法,对2004—2014年长江中游城市群各地市农业经济空间结构特征进行分析,结果表明:(1)长江中游城市群各地市农业经济绝对差异和相对差异均呈逐渐扩大的趋势。(2)农业经济发展水平在空间上从西高东低,无显著的阶梯状空间特征,逐渐演变为由西北至东南逐渐降低的阶梯状空间格局。2004—2008年长江中游城市群农业经济为典型的西高东低,农业经济呈现由西高东低的空间特征向西北高东南低过渡的空间特征;2012—2014年长江中游城市群农业经济呈现较为显著的西北高、东南低的阶梯状空间格局,具有典型的核心-边缘特征。(3)农业经济空间差距总体呈现缩小的趋势,2004—2014年农业经济发展水平由次发达和欠发达地区为主的橄榄型结构向全面平衡过渡。(4)农业经济空间集聚特征区域差异明显,并逐渐趋于稳定,表现为由斑状向块状分布特征演变。2004—2014年农业经济空间集聚的空间特征由西部HH集聚向东部LL集聚变化的特征逐步演化为由东北HH集聚向西南LL集聚变化的空间格局,HH空间集聚主要分布于东北部襄阳、宜昌、荆门一带,而LL空间集聚主要集中在东南部上饶、南昌、景德镇一带。(5)农业经济的发展受自然因素和人文因素影响明显,自然因素中的耕地面积是影响农业经济发展的主要因素,人文因素中的人口数量、农业机械动力、GDP、固定资产投资等是影响农业经济空间差异的外在因素,起着重要的推手作用,加速了农业经济空间演化的进程。

本研究着重解释区域经济空间现象,对长江中游城市群农业经济空间时空格局演化进行了分析,但未对农业经济空间结构的发展趋势进行预测,且未提出科学的调控手段。此外,在农业经济空间结构影响因素方面,并未对各影响因素进行定量分析,后期应注重建立多因素回归分析模型,定量分析各个因素相互作用对区域农业经济发展的影响。

[1]陆大道. 区域发展及其空间结构[M]. 北京:科学出版社,1995:19-25.

[2]Leival F R,Morris J. Mechanization an sustainability in Arable Farming in England[J]. Agricultural Engineering Research,2001,79(1):81-90.

[3]Oppermann M. Rural tourism in Southern Germany[J]. Annals of Tourism Research,1996(1):86-102.

[4]Birthal1 P S,Singh H,Kumar S. Agriculture,economic growth and regional disparities in India[J]. Journal of International Development,2011,23(1):119-131.

[5]Yu B,Liu F,You L. Dynamic agricultural supply response under economic transformation[J]. American Journal of Agricultural Economics,2011,94(2):370-376.

[6]Aghion P,Howitt P. Endogenous growth theory[J]. Journal of Economics,1999(2):190-195.

[7]岳慧丽. 基于GIS的县域农业技术效率分析方法研究[D]. 北京:中国农业科学院,2014.

[8]崔永福,陶佩君. 河北省县际农业经济时空变化分析[J]. 广东农业科学,2013,40(16):233-236.

[9]刘杰,许小峰,罗慧. 极端天气气候事件影响我国农业经济产出的实证研究[J]. 中国科学:地球科学,2012,42(7):1076-1082.

[10]罗浩轩. 中国农业资本深化对农业经济影响的实证研究[J]. 农业经济问题,2013(9):4-14.

[11]王新利,赵琨. 黑龙江省农业机械化水平对农业经济增长的影响研究[J]. 农业技术经济,2014(6):31-37.

[12]姚延婷,陈万明,李晓宁. 环境友好农业技术创新与农业经济增长关系研究[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(8):122-130.

[13]凌立文,陈建国,周文智,等. 广东省67县域农业经济系统生态效率研究[J]. 广东农业科学,2015,42(22):168-174.

[14]唐婷,李超,张雷,等. 江苏省区域农业生态经济的时空变异分析[J]. 生态学报,2014,34(14):4025-4036.

[15]龚胜生,张涛,梅琳,等. 长江中游城市群合作机制研究[J]. 中国软科学,2014(1):96-104.

[16]路洪卫. 长江中游城市群区域协调发展机制探析[J]. 湖北经济学院学报,2014,12(4):59-65.

[17]冯兴华,钟业喜,李建新,等. 长江中游城市群县域城镇化水平空间格局演变及驱动因子分析[J]. 长江流域资源与环境,2015,24(6):899-908.

[18]白永亮,党彦龙. 长江中游城市群空间作用机理与空间结构研究[J]. 宏观经济研究,2014(11):47-58.

[19]张雅杰,金海,谷兴,等. 基于ESDA-GWR多变量影响的经济空间格局演化—— 以长江中游城市群为例[J]. 经济地理,2015,35(3):28-35.

[20]梁滨,邓祖涛. 长江中游城市群旅游经济空间格局演化分析[J]. 经济问题,2015(9):125-128.

[21]马勇,刘军. 长江中游城市群产业生态化效率研究[J]. 经济地理,2015,35(6):124-129.

[22]白永亮,党彦龙,杨树旺. 长江中游城市群生态文明建设合作研究—— 基于鄂湘赣皖四省经济增长与环境污染差异的比较分析[J]. 甘肃社会科学,2014(1):199-204.

[23]吴清,张明,胡露露. 湖北省国内客源市演化及其机制研究[J]. 中南财经政法大学学报,2013(3):151-156.

[24]陈培阳,朱喜钢. 基于不同尺度的中国区域经济差异[J]. 地理学报,2012,67(8):1085-1097.

(责任编辑 邹移光)

Spatial-temporal pattern evolution of agricultural economy of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River

WU Qing1,2,MA Hui-li2,WU Li3,LU Jing2

(1. Department of Tourism Management ,Zhaoqing University,Zhaoqing 526061,China;2.Key Laboratory for Geographical Process Analysis & Simulation Hubei Province,Central China Normal University,Wuhan 430079,China;3. College of Teacher Education,Zhaoqing University,Zhaoqing 526061,China)

By measurement statistics and GIS spatial analysis,the spatial-temporal differences in agricultural economy of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River from 2004-2014 were analyzed. The results showed that,during 2004-2014,the absolute difference and relative difference of agricultural economy in the city of the Yangtze River middle reaches urban agglomeration expanded. The development level of agricultural economy was from “west to east” to “northwest to southeast gradually reduced stepwise” in space and had a typical“core - periphery” feature. During 2004-2014,agricultural economy in all regions of space gap was narrowing overall. The level of development was from the “less developed” and “underdeveloped” area-based,which like oliveshape structural to overall balance of transition. The regional differences of agricultural economy spatial agglomerationwere significant and gradually stabilized;the spatial pattern of performance was characterized by “the west HH to the east LL agglomeration”,and gradually evolved into “from northeast HH to southwest LL agglomeration”. HH spatial agglomeration characteristics were mainly distributed in the Northeast,such as Xiangyang,Yichang,Jingmen. LL spatial agglomeration characteristics were mainly concentrated in the Southeast,such as Shangrao,Nanchang,Jingdezhen. Agricultural machinery power and arable land were inherent natural factors,which influenced the development of agricultural economy. The per capita GDP,investment intensity and population density were external promoter,which affected agricultural economic disparities.

agricultural economy;spatial-temporal differences;pattern evolution;influence factors;Yangtze River Middle Reaches Urban Agglomerations

F327;S127

A

1004-874X(2016)09-0152-07

2016-07-03

国家自然科学基金(41401165);肇庆市社会科学基金(16QN-05)

吴清(1983-),男,博士,讲师,E-mail:wuqing913@126.com

吴黎(1981-),男,硕士,讲师,E-mail:wlzq201007@163.com