破解城市相对贫困的基层实践

2016-11-11王胡林徐苑琳李永枫

王胡林 徐苑琳 李永枫

当前主要大城市虽已消除绝对贫困,但现代化进程中的要素计划和市场机制作用致使相对贫困问题仍然存在,成都市站在高标准减少城市相对贫困人口的起点上,肩负着高标准建成小康社会的历史使命,在缩减相对贫困上走出一条契合实际、行之有效、具有特色的精准扶贫之路。本文以西部特大中心城市成都市中心城区锦江区为例,通过深入调查和研究发达城区探索消除相对贫困的实践经验,提出可以总结和拓展的脱贫方法和建议。

一、破解城市相对贫困的做法

(一)党委、政府主导,搭建社会化帮扶平台

一是构建政府主导、社会组织承接、全社会参与的帮扶模式。形成了1名党员干部(1个机关团体)+1个困难群众+N名爱心人士(N个爱心企业)的“1+1+N”贫困群众帮扶平台,通过各类资源整合,推行“组团式”服务、“项目化”扶贫,实现帮扶工作既“精”又“准”。二是区政府投资修建“锦江区社会关爱援助中心”,部分街道成立“个案管理中心”,均以政府购买服务的方式委托专业社会组织负责日常管理工作,确保专业化运营。三是整合资源,注册成立锦江区社会组织发展基金会——锦基金、街道慈善基金会——水井坊街道慈善会,建立“困境人群社会化帮扶”专项基金,并由此形成了“义仓”“义集”“义坊”“义学”“义网”等基层特色慈善项目,用全社会的“爱心GDP”提升精准扶贫的质量。

(二)创新体制机制,引导社会组织广泛参与

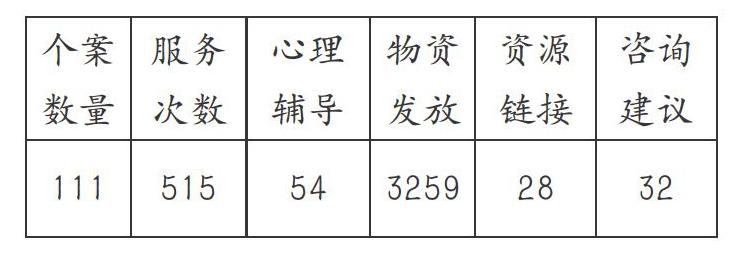

一是坚持“社工服务”理念,开展个案服务。以水井坊街道为例,个案管理中心深入推行“1+2”走访群众工作模式,将家庭收入高于低保标准,但因病、因残、因学等原因致贫的“夹心层”困难群众纳入帮扶范围,建立完善特殊困难群众基本信息库,按照“信息到户、真实准确,动态管理、有进有出”的原则,对他们实施“三级分类”帮扶,实现精准识别有据可查、精准扶贫有据可依。二是引入“心理学”治理模式,在专业服务过程中,通过创新性地开展心理障碍扶贫对象服务,挖掘和激发扶贫对象自身潜能,链接各类社会资源,实现扶贫对象自身应对困难意识和能力的提升。三是以家庭帮扶为单位,突出家庭支持系统的功能。开展残疾人及家庭成员“支持系统”,建立社工服务项目,逐渐恢复和建立家庭“支持系统”。

(三)整合社会资源,引导全社会参与

创新“1+1+N”社会援助帮扶模式,让党员干部有效整合各类社会资源,积极引导社会力量参与精准扶贫工作。一是由党员干部与扶贫对象帮扶结对,认领帮扶项目。二是整合爱心企业力量,弘扬社会责任。以街道党员干部为主体,定期拜访辖区爱心企业,收集反馈帮扶需求,为扶贫对象提供及时的帮助。三是鼓励全民参与,多样化开展贫困帮扶。通过社区义工、社区捐赠、社区志愿服务等方式鼓励辖区居民主动参与到困难群众救助工作中来,实现参与力量的最大化。

(四)项目带动扶贫,实现帮扶工作既“精”又“准”

按照分类援助、个性服务的思路,推行“组团式”服务、“项目化”扶贫,量身打造针对贫困学子、孤寡老人、重度残障人士、长期(突发)性疾病病人的“乐助展翅”“邻里互助”“乐助医疗”“大病救助”等援助项目,针对有心理障碍、技能匮乏、出行不便等居民的“心灵彩虹计划”“希望之旅”“暖心计划”等援助项目,用“群众点单、中心下单、干部接单”的“三单制”模式,有针对性地帮助困难群众走出困境,实现扶贫工作的精准化。

二、锦江区“1+1+N”社会化帮扶模式的特色优势

(一)弥补政府单方开展扶贫工作的不足

成都市街道人口一般在5~10万,有些大型街道甚至多达20万人以上,每个街道相对贫困人口也有数百人(户),单纯依靠街道或社区工作人员难以对困难群众实施精细化的管理,也无法及时跟进贫困动态,贫困帮扶的效率大打折扣。

(二)发挥社会组织“专业性”

由专业社工和心理咨询师组成的社会组织,具有众多的社会工作和临床心理咨询经验,可以解决非传统性的致贫问题,例如家庭功能失调、社会功能缺失、心理障碍以及长期生活在困顿环境中形成的“等、靠、要”心理与行为能力。通过社会工作的“个案”工作手法,实施一对一的精准帮扶,改善困境人群的生存困难、人际关系和社会关系。

(三)以多样化的帮扶项目为依托

以锦江区水井坊街道为例,由党委、政府主导,社会组织运营,全年开展了“1+1大病家庭营养费计划”“心灵彩虹计划——心理辅导与社工专业服务”“暖心计划——困境人群志愿服务”等10余项工作计划,不断改善特殊扶贫对象的生活水平。

(四)通过社会组织带动全社会参与

发挥社会组织在基层的强大能力,由社会组织帮助政府链接各类社会资源,建立系统性的资源库,与爱心企业、合作基金会、合作医院及爱心居民建立稳定关系,为困难群众个案救助工作提供强大的服务转接平台,并定期向爱心单位和居民公示捐赠资金物资的去向,共同探讨辖区困境人员社会参与模式,协助企业、居民更有力地践行社会责任。

三、破解城市相对贫困的建议

(一)建立信息对称机制,构建统一的综合信息平台

城市相对贫困的原因复杂,但目前单纯地依靠低保和入户走访来判断相对单一,信息没有得到全面反馈,要建立与低保以外的残联、红十字会、住房保障、劳动保障等职能部门业务窗口的信息对接机制,由民政局牵头构建全市统一的困难群体综合信息平台,完善困难评价标准,对困难个案进行再分类、再核实,形成一套完备的动态调整机制。

(二)加大“能力扶贫”和“思想扶贫”,从源头上去除“穷根”

由于长期生活在困顿环境中,很多困难群众一是缺乏就业技能,二是形成了“等、靠、要”的心理与畏难情绪。建议一方面要采取定向、订单培训等方式,增强就业培训的针对性和实效性;另一方面要加大对这类群体的心理帮扶,政府积极宣传“脱贫”典型事迹,营造“勤劳致富光荣、好逸恶劳可耻”的观念,同时社会组织通过鼓励、接纳、倾听、尊重、支持等心理治疗方式,帮助困难群众克服“畏难情绪”,提升他们应对困难的能力。

(三)加大对扶贫类社会组织的培育发展

在原基础上,建议设立“社会组织参与扶贫开发专项扶贫资金”子项目,加大对参与扶贫开发工作社会组织的资金支持力度,发挥扶持资金的导向功能和“种子”作用,激发各类社会组织参与扶贫开发的积极性和创造性,确保精准扶贫效率得到提升。

(四)完善政策支持,强化社会组织资源整合能力

当前的资源整合是由政府牵头,承接扶贫工作的社会组织具体负责运作,但相对而言,社会组织在资源整合方面能力较弱,政府应当加大对社会组织的政策支持力度,建议出台政府购买社会组织参与精准扶贫服务的具体方案和办法,实际解决社会组织在财物募集、政策咨询、法律援助等方面的困难,推动精准扶贫工作更好地发展。

(五)完善就业扶贫对接机制,畅通困难人群就业渠道

在目前由基层政府介绍就业的基础上,建立区域性的就业信息平台,吸纳人才市场、企业、公益性单位将就业岗位集中投放到平台上来,并以平台为依托,打造帮扶就业基地,鼓励企业招聘困难人口就业,实现就业岗位与就业需求的动态匹配。

(作者王胡林和徐苑琳单位为中共成都市委党校,李永枫单位为成都市锦江区书院街道)