质量为先 以德为师

2016-11-11王丽

王丽

工业1.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代,“工业4.0”描绘了一个通过人、设备与产品的实时联通与有效沟通,构建一个高度灵活的个性化和数字化的智能制造模式。

2月21日,德国总理默克尔在联邦政府讲话中谈到,数字化生产对德国的繁荣富裕至关重要,德国可以成为“工业4.0”标准的推动者,并在欧洲甚至全球推进这些标准。“工业4.0”是德国政府2010年正式推出的《高技术战略2020》十大未来项目之一,它强调“智能制造”,因此数字技术在其中至关重要,物联网、数据网等将成为未来工业的基础。

一、穿越历史看德国工业4.0

苦难历史蹉跎岁月

苦难的历史步伐中,德国的工业化进程也处于不断摸索的路上。最终历时三个世纪之久,德国经历了从“工业1.0”到“工业4.0”的华丽转身。纵观德意志近代历史,德意志民族历经百年的欧洲战争,面临无数次历史性抉择,而每一次选择都夹杂着对理性的遵从、背叛与摸索。一次次烈性的神秘体验,将德意志民族带上了与众不同的历史岔道口。激情与理性如两股洪流,在德意志历史的大潮中,共同塑造了德国的民族性格、工业形态和社会风貌。

【工业1.0】

长期的封建割据和战争,阻滞了德国现代化的步伐,大约迟于英国半个多世纪,德国资本主义工业才发展起来。18世纪前后开始缓慢进入机器工业1.0时代,直到1848年资产阶级革命之后,具有一定规模效应的机器大工业才得以确立。普法战争等一系列战争损耗了大量的人力、财力和物力。而德意志统一之后的最初几年,依靠国内人口红利、战争赔款或是对外的侵略掠夺,德国的大工业奠定了物质基础。尽管开始比较晚,但耗时很短就完成了产业革命。“工业1.0”使经济社会实现了从纯人力的农业、手工业生产向工业以及机械制造生产方式的转型,迅速成为带动经济发展的主流模式。

【工业2.0】

1871年普鲁士统一德国,建立德意志帝国,到1914年深陷第一次世界大战的泥潭之前,德国内部的工业化步伐相对稳健、精力也较为集中在工业发展上。19世纪后半期至20世纪初“工业2.0”战略帮助德国实现了电气化。所谓电气化革命,就是在劳动分工基础上,借助电力驱动(继电器、电气自动化控制机械设备生产),实现大规模的产品生产。这次的工业革命成为德国历史上的“工业2.0时代”。在这一次工业革命中,零部件生产实现更为专业化的分工,成功地从产品装备环节独立出来,从而使产品的批量生产更为高效、迅速。

理性回归,发展是时代主流

【工业3.0】

19世纪后期,由于资本主义的迅猛发展,德国对原材料和海外商品市场的需求也骤增,威廉二世要求与其他老牌殖民国家共同瓜分地球上“阳光下的土地”。德国与英国、俄国等老牌殖民地国家的矛盾也因此开始变得尖锐。20世纪初期到中期,德意志的理性再次被激情所挟持,第一次世界大战和第二次世界大战将德国、欧洲乃至世界都带入了战争的阴霾之中。

理性思考、自我反省与批判贯穿于德国历史之中。德国对历史的彻底反思,赢得了世界人民的尊重,更为战后自身的恢复与发展赢得了足够的信任与和平的国际环境。当战争的硝烟散去,发展成为时代主流。世界工业进步的步伐迈得越来越大,德国追赶的节奏也同样迅速。战后,德国经济得以迅速恢复有着综合性的原因。外部因素诸如得益于马歇尔计划的经济援助;内部原因则是德国原本发达的工业体系,同时先进的技术、管理和优秀劳动力都是支撑其经济快速恢复的软实力。1950年到1970年在校大学生从10万跃升40多万。20世纪初至70年代,“工业3.0”在升级了“工业2.0”的基础上,通过电子和信息技术的广泛应用,更为大幅度地解放了人力劳动,机器替代了脑力和体力两个层面上的部分工作。生产的自动化程度、效率、质量、分工合理化程度、设备精良程度都有了前所未有的提升和突破。二战后的理性反思使德意志民族更加认识到和平与发展的重要性。在秉承德意志民族传统的同时,德国社会的理性与激情各归其位。这一时期的德国贯彻长期以来的“社会市场经济”,秉持从传统中挖掘精髓的发展理念,兼具与时俱进的激情,积极探索改革的路径,提出创新性的经济发展理论与实践。

【工业4.0】

21世纪的第二个10年,德国进入了“工业4.0”时代。

“工业4.0”战略是在2013年提出的,被认为是“第四次工业革命”的代称,试图在制造业内将生产工艺与计算机技术、信息技术、软件与自动化技术相结合,探索一种与时俱进的工业发展模式。相比1.0、2.0和3.0,“工业4.0”时代通过应用信息物理系统(Cyber-physical System,CPS),使生产更为智能。在一些科幻片里,人类常常会忧心忡忡,担心机器人将统治世界。“工业4.0”时代让这种担忧似乎变得更为“紧迫”。在机器与机器对话的新时代,人类似乎变得更加孤单了。

“工业4.0”包括智能工厂、智能生产、智能物流三个环节,试图通过工业化与信息化的高度融合,使人力在这三个环节中被大大地解放出来。其中,智能工厂指的是生产过程的智能化;智能生产指的是整个企业生产中实现人机互动、3D等高技术应用和管理智能化;智能物流指的是通过互联网、物联网、务联网三网连接,实现高效率物流匹配。

二、科技革命与标准化

“工业4.0”计划并没有传闻中那么神秘和顺利。“工业4.0”这一概念更多情况下被认为是对传统制造业的颠覆,将为德国经济发展,甚至欧洲经济走出萧条做出贡献。默克尔将“工业4.0”概括为数字科技、工业产品、物流共通。

然而,以数字科技为核心的信息物理系统的应用并非德国的强项。德国没有美国的科技水平先进,也没有中国的巨大互联网经济市场。

所以,真正实现“工业4.0”的蓝图,德国需要考虑的问题还很多,如:怎样有效地运用无线网将生产环节的数据壁垒打通,如何快速学习成为信息物理系统领域领先的供应商。截至目前“工业4.0”计划在德国本土却显得比较低调。不少企业和普通人对其的理解大概是逐步地将科技融入生活、融入细节、融入创新。这一计划更像是德国努力描绘的一幅未来图景,是一个理性、分步骤实施的计划。那么,为什么要推动“工业4.0”呢?发展而非战争是世界的主流,在未来世界中保持国家的经济活力和相对竞争优势,成为德国及世界各国目前需要着重考虑的问题。首先,这体现了德国的危机意识。面对不断变化的世界形势,诸如欧元区经济不景气、新兴经济体的群体性崛起,德国开始认真反思未来经济增长的新源头将是什么。特别是近年来看到中国等新兴国家机械工业的高速发展,2013年德国占到全球机械出口的16%,中国占到了11%,分别位列全球第一位和第三位。而“工业4.0”就是追求制造业领域内更高的质量、更精的设计、更新的创意。其次,随着人口红利的消失,劳动力数量减少、成本骤升,且制造业对新生代劳动力的吸引力低。

通过人口红利维系国际竞争力早已不再是可行的选择,推动产业升级是很多国家不可回避的命题。而推进信息化、更彻底地替代人手劳作的“工业4.0”,可以克服德国劳动力紧缺的短板,维持制造业作为第一大产业部门的长期优势。

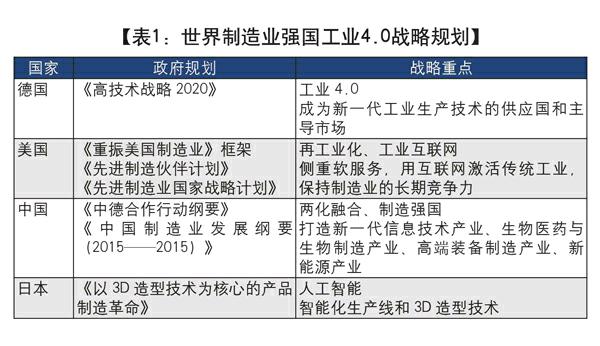

最后,“工业4.0”秉持了理性、严谨和标准化的传统,用更高的标准化引领信息技术和工业的深度结合。工业领域内的竞争很多时候也是围绕国际标准化程度的竞争,换句话说就是,借助科技实力将本国技术的标准化水平提高到国际最先进水平。位于瑞士的国际标准化组织等相关国际机构是各国交涉标准化的重要场所。科技革命提供了一个新的比拼标准化的历史契机。在新能源等重要领域内,占据先发优势的关键就落在了争得国际领先的标准化水平上。尽管“工业4.0”还处在一个蓝图构建的起步阶段,但美、德等传统世界工业强国都高度重视其竞争内容,积极构建信息物理空间,重视其在国家整体发展规划中的宏观布局,部署具有前瞻性的战略目标,并为此积极推动研究进展。美国专门组建了“国家制造创新网络中心”,德国也正在大力向企业和社会推进创新“工业4.0”的具体落实。目前“工业4.0”仍主要适合大型企业,比如汽车制造商。因为汽车制造业的分工已经非常细了,可能需要在某些工序上安装传感器和控制器,把不同的程序通过网络结合起来,对汽车制造商而言,走到工业4.0这个阶段,应该说是水到渠成。但工业4.0对中小企业来说还有和很多讨论的空间。

海尔工业4.0,全流程互联,谋求“全球冰箱行业效率最高”

模块化制造方式的建立,为自动化、数字化、智能化奠定了坚实基础。熟悉冰箱行业的人都知道,一条生产线大约生产上百种型号的冰箱,如果不按照批次生产,传统企业根本无法运转。“100多种型号,按照每种型号准备10个门体的话,大概需要放置1000多个门体。如果不是大批量生产,现场可能会非常混乱,要么需要时找不到合适的门,要么身边的门不是需要的那个”。在这里,我们看到了另外一番场景:

工人只需将一个个冰箱门体随机放在吊笼里,生产线就能根据用户订制的型号自动检索;在冰箱外壳下线车间,两台德国制造的六轴机器人将两个冰箱U壳从生产线上取下来,放到U壳自动配送生产线的托盘上,整个过程用时仅15秒;在门体智能配送线上,一台无人操控的自动运输小车哼着欢快的歌来回穿梭,前方遇有阻碍,还能自动停车……这种智能化的生产流程,完全颠覆了传统制造模式。

产品批次的变更也变得非常智能。传统工厂每变更一个批次的产品,生产线都要停下来更换模具。但在这里,即便相邻的是两个不同产品,模具也能自动切换。“生产完这个型号的产品,系统马上会知道下一个产品型号是什么样的,并且能在生产节拍之内自动进行伺服换模。”

在数字化和智能化方面,海尔工厂的特征是,前端连接供应商,后端连接用户,实现了全流程的互联。在这里,自动化不仅是高自动化(用机器代替人工),更关注满足用户对制造全流程的体验,建立了白电行业引领的人与机器、机器与机器自由交互的自动化社区——在工厂生产线上有1万多个传感器。通过这些传感器,工厂不仅所有的设备都可以互相对话,还实现了设备与产品、与用户的互联互通。用户信息能在第一时间到达现场的每一个操作工位,每个工位及时了解到反馈信息后,可以迅速对产品做进一步的优化和完善。

海尔全球先进的技术工艺和高度集成的自动化设备,不仅解决了传统制造业的用工难、成本高、质量无法保证等问题,还实现了单线产能提升一倍、单位面积产出提升一倍,线体长度缩小一半、配送距离缩短一半,推动海尔工厂率先成为全球冰箱行业效率最高的工厂。

目前,中国工业和制造业增加值总量都已经位居世界第一位;但是中国工业质量指标很多位于世界中下游,中国工业和制造业劳动生产率分别排在第50位左右。大家知道,中国制造业现在面临西方发达国家重新重视制造业,在加速制造业的回归和“再工业”,后面是一些比中国更低劳动力生产成本在承接制造业的转移。

“中国制造2025”的目标就是要实现中国制造由制造大国向制造强国的转变,在这个过程中,我们可以学习和借鉴德国“工业4.0”的理念,支撑中国制造质量和品牌向世界先进水平追赶,要看到新中国成立以来我们取得的巨大科技进步成就,同时还要认真学习他国经验,跟进时代步伐,以积极的心态应对新一轮科技革命的浪潮。