“五模块-五平台”实践教学体系的构建与实施——以福州大学材料科学与工程学院为例

2016-11-10于岩

于 岩

(福州大学,福州350108)

“五模块-五平台”实践教学体系的构建与实施——以福州大学材料科学与工程学院为例

于岩

(福州大学,福州350108)

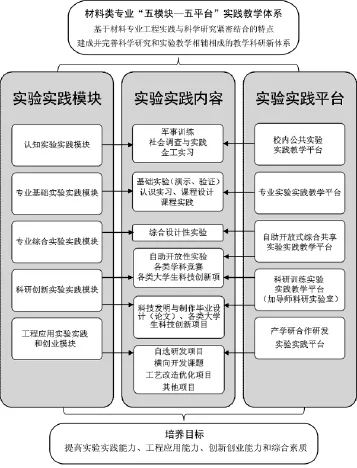

从材料科学与工程专业实践教学与科学研究紧密结合的特点出发,在系统讲授专业理论知识基础上,建成并完善科学研究和实践教学相辅相成的实践教学新体系,构建基础型、综合设计型和创新研究型逐层递进的实践体系,以实验内容模块化为手段,通过资源有效整合、教学科研紧密结合、学校企业密切联合形成以“五模块—五平台”为特征的、系统完善的、多元的实践教学体系,激发了学生的实践创新热情,显著提升了人才培养质量,得到用人单位的认可,为师生共同成长搭建了良好的平台。

材料科学与工程;实践教学体系;五模块;五平台

作为省部共建的地方“211”大学,福州大学材料科学与工程学院从1998年建院伊始就实行“学科平台基础+专业方向”的本科培养模式(即“2+2”模式:2年学科平台基础+2年专业教学)。在社会对高素质创新创业人才培养的期望越来越高的背景下,实践教学模式的持续改进和效果提升一直是各高校本科教学的重要研究内容[1]。

为适应材料科学技术的快速发展及其“大学科”一体化发展的趋势,适应当代社会对新材料及相应人才培养的需要[2],福州大学材料科学与工程学院以提高学生的实验实践能力、工程应用能力、创新创业能力和综合素质为目标,坚持教学科研紧密结合,建成并完善科学研究和实践教学相辅相成的实践教学新体系,提出构建“五模块—五平台”的综合实验实践教学新体系(图1),致力于形成系统完善、多层次、阶梯状、开放共享的实验实践教学新体系,培养复合创新创业型的高素质综合性人才,使学生具备夯实的基础理论知识、较强的创新能力、较强的实际工程应用能力和深厚的后续学习潜能。

图1 材料科学与工程学院“五模块-五平台”实验实践教学体系

一、“五模块”实践教学体系的构建

根据学生在不同学习阶段知识面的掌握程度和材料类专业知识模块,搭建了循序渐进的实验教学模块和相应的实验实践平台。实现从基础实验向专业实验的过渡,最终到综合设计性、创新性实验的循序渐进的实验教育模式,形成了多元化的学生科研训练模式和实验中心开放运行管理机制[3]。

1.认知实验实践模块

材料学科认知与实践是材料类专业学生在未进入专业课程学习之前开设的实践性教学环节[4],主要以参观调研为主,通过认知训练、社会调查、社会实践、军事理论训练、金工实习等环节,让学生掌握基本工具、常见仪器仪表的使用及基本操作技能的训练,使学生对工程实际建立一种初步的感性认识,对本专业的领域、范围、社会分工等有初步的了解。

2.专业基础实验实践模块

通过基础实验(含演示、验证实验)、课程设计、专业综合训练等环节,进行专业技能的学习和训练,强化专业素质和创新能力的培养,使学生通过独立实验操作和各种能力训练,掌握材料制备、加工、表征及性能测试的基本方法。针对当前课程设计环节任务雷同、枯燥、陈旧,与现实脱离,设计形式单一,评价依据简单等突出的问题[5],学院根据材料学科综合性的特性,适当减少基础实验的比重,将课程设计的改革纳入核心研究内容。

学院要求本科生在课程设计中彰显材料的特色,强调并突出材料制备、加工及性能检测等核心理论知识在课程设计中的运用,从选题、设计的组织形式、成果评价等方面进行系统的综合设计。通过这一层次的实验教学,使学生在材料领域得到系统全面的学习,切实掌握专业的基本实验方法和技术,以及经典的实验方法和现代技术[6]。同时,为了适应新材料的发展,学院对实验内容进行了修正革新,摒弃了一些陈旧过时的实验内容,增设了与新型材料相关的一些实验项目。当前,独立开设的理论课都有与之相匹配的实验课程,其中包括:材料制备与加工实验、材料性能实验、计算材料学导论实验、材料成形CAD/CAE/CAM综合实验、材料结构表征与分析实验等。

3.专业综合实验实践模块

实验实践模块包含了三大基础材料领域:金属材料、无机非金属材料、高分子材料。各综合实验独立设置课程大纲及课程要求,在内容上、要求上与过去单一的课程辅助实验有质的区别,综合实验配备优秀的指导教师,制定切实可行的教学纲要、实验计划、实验指导书、多媒体课件等实验教学文件[2],三个方向的学生根据各自课题需要自行选择适宜的原料、工艺和检测分析方法,自行选题、自拟方案、自选仪器、自主操作,在实验老师的指导下独立完成实验设计,与此同时,学生可通过管理系统预约其想尝试或者想重复的实验项目,在实验进程中可根据需要,随时调用相关教学视频学习,所有的这些操作都采用自助方式,最大限度为学生提供便利。

综合实验是在材料科学与工程本科生基础理论课完成后开设的一次系统综合性实践训练,通过综合实验的“大练兵”,加强学生对原始数据分析处理、归纳总结的能力,让学生按照毕业论文的要求,综合所学的知识完成实验设计,做到学以致用、融会贯通。

4.科研创新实验实践模块

科研创新实验实践模块紧紧围绕高等院校人才培养目标,鼓励学生“早参与课题、早进实验室、早融入团队”[7],将课堂验证性实验拓展为自主性、探究性的科研训练,进而开发学生的科研创新潜能并对科研感兴趣的学生进行重点培养。为此,学院以导师制为依托,根据学生学习的不同阶段,借助“挑战杯”、企业创新创意大赛等活动达到以竞赛带学、以学促竞赛的效果、利用学院的各种科研资源和多种科研方向[8],通过各类项目及科研成果,使学生对不同领域、不同方向的实践课程都有所接触和熟悉,组织研究小组定期开展讨论或进行必要的辅导,使其所学知识系统化、实用化,为学生的科研训练创造良好的条件,进一步培养学生的创新思维,培养实践创新能力,从而更好地满足社会对人才标准的要求。

5.工程应用实验实践和创业模块

通过系列自主研发项目、横向开发课题、工艺改造优化项目、科技发明与制作、毕业设计(论文)等载体形式,依托各类校企产学研合作研发实践平台,提升学生的工程素养和工程技能,培养系统解决工程实际问题的能力。其中,校企合作是拓展实践教学空间、提高学生实践能力的最有效途径,通过校企全方位、多层次的合作,有效解决了高校工科教育中理论与实际脱节、实验设备水平滞后于产业技术发展、封闭培养环境等问题。为此,学院依托福建省功能材料技术开发基地、福建省功能高分子材料工程技术研究中心、福州市功能材料行业技术创新中心以及福州大学“纳米表面新技术与新产品”科技创新团队、福州大学晋江研究院等多个科研平台的资源,中心与福耀玻璃工业集团股份有限公司、思嘉新材料有限公司、友达光电(厦门)有限公司、中铝瑞闽股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、华润混凝土股份有限公司、福建泉州顺美集团等一批大中型企业建立了长期的产学研联系和合作,这些企业涵盖多种材料的研究方向,为学生工程实践能力的提升和科技创新创业搭建了良好的平台。

二、与“五模块”实践教学相适应“五平台”的搭建

1.校内公共实验实践教学平台

主要为认知模块的实践教学提供支撑,其中军事训练和金工实习在学校公共的实践平台上统一进行,专业可有针对性地修订具体实践项目,与学校工程中心进行协商,根据材料类专业制定符合培养目标的特色实践计划。

2.专业实验实践教学平台

构建学科专业实践教学平台来服务专业基础实践模块教学,依托材料科学与工程学院中心实验室、省级教学示范中心,根据实践内容体系,购置相应的实验仪器设备,进行实践场地、布局的优化,使得各类实验项目能高效开展和进行。

3.自助开放式综合共享实验实践教学平台

打造独具特色的自助开放式综合实验实践教学平台,服务于综合性、设计性、开放性和各类实践创新训练项目,通过这个平台,学生可完成从材料设计、制备、到成分、结构分析、性能测试的全过程。这对平台的硬件和软环境都提出了更高的要求,包括实验室信息化管理水平,师资力量等,而相应的评价和管理机制也需要进一步改革和完善。

4.科研创新训练实验实践教学平台

采用导师科研实验室与专业科研创新训练实验实践教学平台联合的形式构建无机非金属材料、高分子材料、和金属材料方向三个专业科研训练实验室[9],服务于各类综合性、研究型、设计性实验,各类学科竞赛、各类大学生科技创新项目,同时也为科技发明制作、毕业论文(设计)提供支撑。该平台的运行和管理模式参照开放实验室模式,充分尊重学生意愿,最大限度发挥学生的自主性,鼓励学生利用课余时间在实践平台学习,相应的提高各类设备尤其大中型实验仪器设备的利用率。

5.产学研合作研发实验实践教学平台

通过各类校企合作平台和实习实训基地等的建设,实现校企之间的跨界,师生可以达到思想上无限制的交流和碰撞,继而产生新的思维方式和创新模式,在师生的头脑中建立起多元化的教育模式和学习方法[10]。因此,学院以导师的横向开发课题为依托,建设高质量校外实践教学平台来支撑工程实践和工程创新实验实践教学,以及毕业设计和其他实践教学环节,学生可分段在校内外分别实践,中心借助校外实习实践基地和校企研发平台,进行虚拟仿真实验教学研究,依托部分在线课程,实行全生产实景授课,并将部分专业课的讲课地点移至车间,真正做到学以致用,同时鼓励部分课程实行案例教学,提高学生的工程素养、强化工程技能训练和实践动手能力,培养工程实践创新能力。

三、“五模块-五平台”实践教学体系的实施效果

1.激发了学生的实践创新能力,显著提升了人才培养质量,得到用人单位的高度认可

实践教学新体系的构建激发了学生的热情,显著提升了学生的实践创新能力。2013-2015年,学生获国家级大学生创新创业训练项目10项,省级大学生创新创业训练项目14项,校级SRPT项目72项,参与学生数占全院学生总数的90.6%,远高于福州大学平均水平36.4%,学生参与各类学科竞赛获得国家级奖项5项,省级奖项6项,本科生第一作者发表科研学术论文12篇,其中SCI/ EI收录7篇,核心期刊收录3篇,申请并授权专利11项,其中发明专利7项,实用新型4项,校级优秀毕业论文13篇,上述数据均位居全校前列。学生实践创新能力提升显著。

实践教学新体系的构建显著提升了学生的培养效果,大大提高了学生学习与未来职业发展的目标性与可行性,增强了学生就业竞争力。近年来学院的考研升学率均在35%左右,多名毕业生考取美国亚利桑那州立大学、清华大学、上海交通大学、同济大学、华南理工大学等国内外知名学府,学院连续六年被评为福州大学学生考研工作先进单位。学生就业率多年均在95%以上,位居学校前三名,较好地实现了学院为社会发展与经济建设培养学术科技人才的目标定位。

通过问卷调查的方式调研用人单位对我院培养的毕业生质量,结果表明,超过80%的用人单位普遍认为:我院培养的学生具有较强的实践能力、自主获取知识能力、社会交往能力、组织管理能力,能够胜任在材料相关领域的科研院所或企业从事材料科学与工程基础理论研究,新材料、新工艺和新技术的开发,生产技术管理等工作,具有较强的解决复杂工程实践问题的能力和创新创业能力,达到了预期的培养目标。

2.为省级教学示范中心的获批提供了强有力的支撑,促进了平台建设

实践教学新体系的构建为材料科学与工程福建省级实验教学示范中心的获批提供了良好的软环境,而省级教学示范中心建设又进一步推动了实践教学体系的完善,实现了良性的互动式发展和提升。此外,实践教学体系的建立还直接推动了材料学院分析与测试中心的改革,为福建省高等学校重点实验室—生态环境材料先进技术实验室的筹备和申报奠定了基础。这些科技平台的建设将为高水平教师的引进和成长提供条件,从而直接或间接对人才培养质量产生积极影响。

3.建成了一批高质量的实习实训基地

实践教学新体系的构建巩固了已有的教学实习基地,并加强了与校外知名企业的联合,促进了产学研的深度融合。近三年来,学院新建了一批既能用于工程应用实习教学,又能合作开展工程应用研发设施的、先进的校外实习基地。先后与中国一拖集团有限公司、中信重工机械股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、福建海源自动化机械股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、东南汽车工业有限公司等多家企业签订了实习基地协议书,卓有成效地开展了校企合作,为联合培养具有工程实践应用背景,能够解决复杂工程实践问题能力的材料科学与工程专业人才提供了硬件保障。

4.提升了教师工程实践能力

学院拥有较强的师资力量,其中具有博士学位的教师比例近90%,教授、副教授的比例超过70%,具有半年以上海外留学背景的教师比例近40%,但这些教师普遍存在工程实践能力薄弱的问题,实践教学新体系的构建为优化教师知识结构提供了良好的软硬件环境,提高了教师的教学技能,并为教师通过与企业进行技术合作、联合研发等形式进行提高自身工程实践能力搭建了良好的平台。

[1]郑家茂,熊宏齐.围绕研究型大学人才培养,建设开放创新的实践教学体系[J].高等工程教育研究,2008(3):94-97.

[2]王金淑,李洪义,刘伟.材料科学与工程实践教学体系的建立与实施[J].中国大学教学,2008(3):85-86.

[3]盖功琪,宋国利.开放式实验教学管理模式的研究与实践[J].黑龙江高教研究,2009(5):162-164.

[4]薛长国,滕艳华,邱轶兵.《计算机在材料学科中的应用》课程建设[J].广州化工,2013(18):163-164.

[5]于岩.材料学科本科生课程设计改革的思考[J].科教导刊,2012(8):58-59.

[6]许磊,白海龙,翟大成.建设材料学科实验教学新体系的探讨[J].实验室研究与探索,2009(12):162-165.

[7]张桢,江玲.影视传媒类专业自主开放实验室管理模式的创新与实践[J].四川文理学院学报,2014(5):125-127.

[8]郭南南.高校大学生全程导师制培育模式初探[J].中国轻工教育,2015(3):57-60.

[9]李耀刚,石国英,王宏志.改革实验教学培养创新能力[J].实验室研究与探索,2007(11):92-94.

[10]柴岩,王秀燕.关于深化高校艺术专业实验教学模式改革的研究——以全国“四校四导师环艺专业毕业设计实验教学”的教学实践为例[J].中国轻工教育,2015(5):89-92.

(责任编辑:姚歆烨)

The Construction and Application of“Five Modules&Five Platforms”Practice Teaching System

YU Yan

(Fuzhou University,Fuzhou 350108,China)

Based on the nature of practice teaching and scientific research on Material Science and Engineering in Fuzhou University,a new progressive practice teaching system has been built where scientific research and practical teaching complement each other.The new practice teaching system consists of 3 different levels,i.e.,fundamental level,integrally designed level,and innovative training level.A systematic and better multivariate teaching system called“five modules&five platforms”has been built through the effective integration and combination of different resources from university and enterprises.

material science and engineering;practice teaching system;five modules;five platforms

G642.0

于岩(1972—),女,教授,研究方向:生态环境材料。

福建省高等教育教学改革工程项目;福州大学创新创业教育改革项目。