论朱复戡的草书观及其当代价值

2016-11-10盛诗澜

盛诗澜 女,中国书法家协会会员,无锡市书法家协会理事。现供职于无锡博物院。副研究馆员。

朱复戡的行草书在业内评价较高,因为他既打通了篆刻与书写之间的界限,又打通了篆籀与行草书之间的隔阂,形成了碑帖相参、刚健朴茂的艺术风格,在名家如林的近代书坛独树一帜。但朱复戡行草书的意义还远不止于某种个人风格的确立,他极富个性的书法观是直接促成其个人书风的重要理论支持。这些观点不仅在当时就颇具颠覆性和首创性,在今天看来,对于草书创作仍不失积极的指导意义。因而,对朱复戡的草书观进行梳理,并探索其当代价值,无疑是极有意义的。

一、朱复戡的草书观

朱复勘博学多能,学问精深,精通各艺,但并无专门的书法理论著作存世。他的草书观散见于其大量自作诗及各类序文题跋中,可大致归纳为以下4点。

(一)草书要有法度——草自篆文出,字字有来历

在朱复戡的草书观中,最著名的论点莫过于“草由篆出”,他在长诗《白头吟》中明确提出:“汉魏以降重行草,草书本由篆书出。”对此,有的评论家认为体现了朱复戡的个人审美趣味,如齐开义说:“朱复戡先生基于渊博的学识和对书法史的正本清源,身体力行地提出‘以篆入草的艺术主张,显示其审美取向的独到。”王庆利认为这是对篆、草两种书体的融合,“草不兼篆,终难窥沉实酣畅、杀字甚安之妙”,这其实也是从审美取向的角度出发来谈,即认为在草书线条中应该融入篆书的笔意。而张金梁在谈到其书“植根于篆”时,认为这是一种有别于传统的习书模式:“不失为通往书法殿堂的康庄大道。”这些说法无疑都是正确的,不过,仅从审美取向、习书模式的角度来理解朱复戡的这一观点,容易造成对它的误读,也极大地降低了这一观点的意义和价值。

草由篆出,是朱先生的重要发现,但并非是他的独到发明。今人根据所掌握的丰富的第一手资料,已经可以基本明确篆、隶、草三体之间的发展演变过程,也就是说,从书体演变的历史来看,“草由篆出”是非常准确而客观的历史事实。前人因受资料及眼界所限,曾纷纷提出“草自真出”的观点,并一度成为主流观点,现在看来反而是不合书体发展实情的。由此可见,“草由篆出”既不是朱老独到的审美取向,也不是什么新奇的习草模式,它只是诉说了一个客观事实。

有了这样的基本认识,再来理解朱复戡的“草书本由篆书出”,我们会发现,其实朱老所要表达的真正重点在于,草书有法,法度是草书的前提。草书的结字规律符合六书造字法,“字字有来历,笔笔依规矩”。朱复戡幼时即能熟读许叔重《说文解字》,因此他本人于篆法是烂熟于心的,能够深谙笔法源流。而误以为“草自真出”的古人,却往往因不通《说文》而错误百出。例如唐代著名草书家怀素的狂草,朱复戡认为缺乏字法规范,对其提出了严厉的批评:“当时捧之为圣为神,亦过甚已。严格论之,则恣纵有余,规范不足;笔少虚实,气势松驰;水言不分,结体散乱,且多乖误。”这其中,“规范不足”“结体散乱”“且多乖误”都是明确批评素师狂草法度的缺失。对于二王父子,朱复戡明确表达出尊羲抑献的态度,也是因为“羲之特重结体”,而“献之便多倾侧,言水相混,尤乱法度”。其实朱先生对王羲之也并不迷信推崇,认为其《兰亭》一文字法错误极多,从而提出“书法家而不通《说文》,亦可怪也”的感叹。在朱复戡看来,草书有字法,能写对结字是写草书的基本前提。一件草书作品假如字法乖误太多,规范不足,则作品的艺术价值也根本就无从谈起。

(二)草书要有金石气——书刻先须通金石

在朱复戡的长诗《白头吟》中,还有一个非常重要的书法观,即“书刻先须通金石”。如果说“草书本由篆书出”只是强调了一个客观历史事实,解决的是“草书要写对”的问题,那么,“书刻先须通金石”则体现出朱复戡个人的基本审美取向,解决的是“草书要写好”的问题。有无金石气,无疑成为朱复戡判断一件作品艺术水准高下的一大重要标准。

朱复戡的这一书法观,“闻之先辈谆谆言”,应该主要是受吴昌硕的影响。他7岁时与缶老第一次见面,所书石鼓文集联得缶老夸奖,大受鼓舞。至1922年朱复戡出版印集前请吴昌硕指点,缶老请他“把仿我的,多剔去几方”,由此可见吴氏在其早年艺术生涯中的重要影响力。吴昌硕本人是一个金石学家,其书法与绘画都以金石气见长。朱复戡的习书之路受吴昌硕的影响,故书法创作也以金石气为追求目标。他说:“我把《说文》9353字,记得滚瓜烂熟;又把石鼓、诏版朝夕摹写,有此基础再上溯三代金文。吴昌老的金石良言,我实践了一生,受用了一生。”

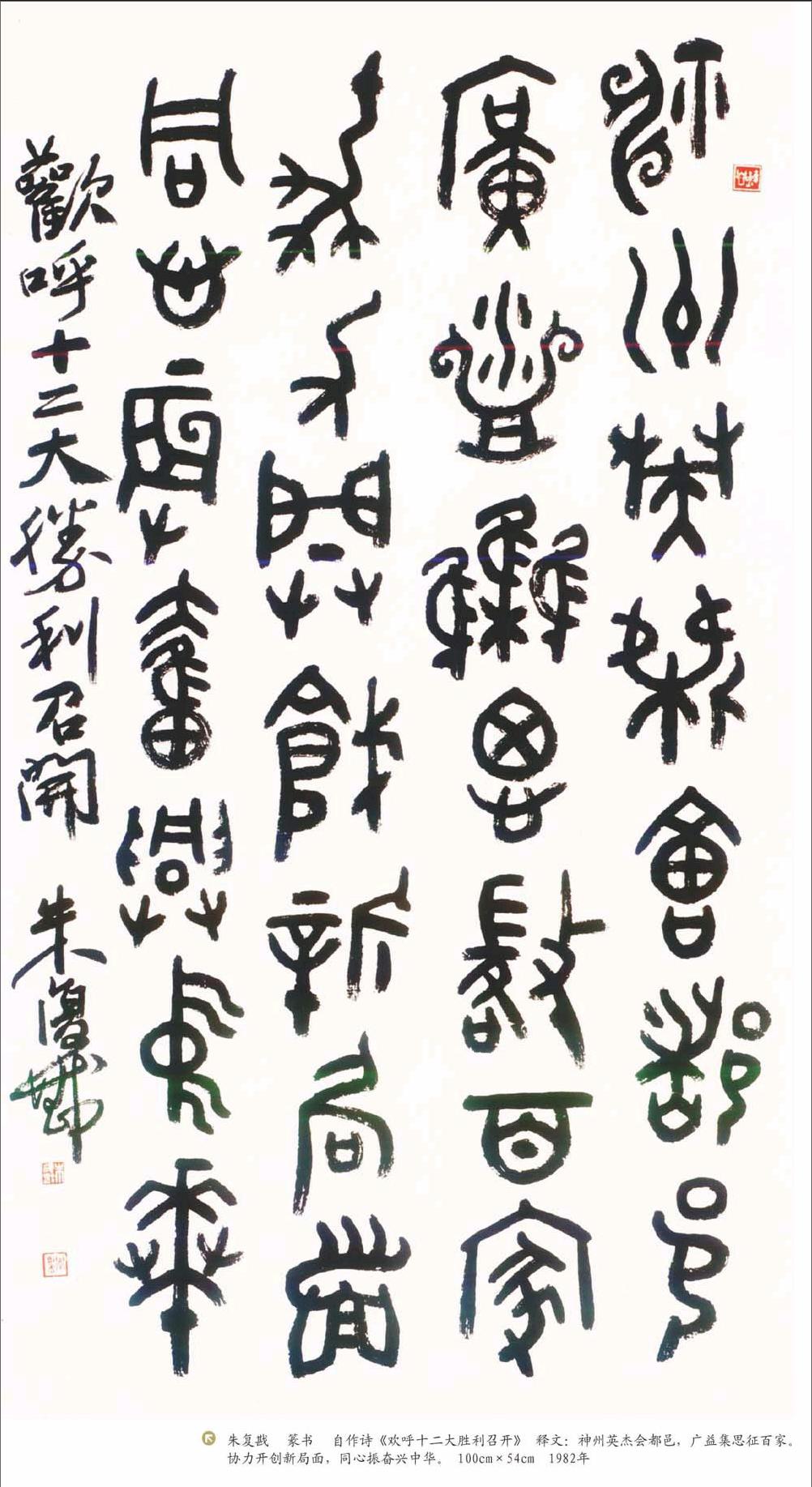

从朱复勘的行草书作品来看,其金石气主要体现在两个方面。一是线条用笔有篆籀味,厚实、质朴、凝练。金文大篆用笔一般采用中锋,不以侧锋姿媚取胜,线条劲挺、拙朴、刚健,故有金石气。但朱复戡也并不一味中锋,他同时临习了大量的碑版作品,运笔时能够虚实兼到,灵活变通。因此,他的线条中有方圆变化,转笔处可见枯笔飞白,既稳健厚朴,又虚灵生动。二是以金石章法入行草,浑密、厚朴、端穆。很多论者对朱复戡行草书的阳刚之气印象深刻,赵一新的评价十分到位:“朱复戡行草的明显特色是一丝不落‘轻松取媚,虚实开合概念贯穿于章法、字法及笔法。于字法,常用结成‘特密处和让开左右或上下部件的‘虚白作呼应;参以繁密曲线或纵横笔画的‘灰块,引入篇章的视觉高潮。”这里所提到的“虚实开合概念”,其实正是金石章法。其行草作品的整体章法多取汉印之满实,显得端庄、浑厚,细节处则虚实变化生动,有时通过上下字的连笔与压缩加繁加密,有时则拉长线条舒展节奏,增加通气,故浑密中有绚丽多彩的变化,趣味无穷。

(三)草书要有学术性——知其然而知其所以然

朱复戡在《修改补充草诀歌序》中有这样一段话:“近来有不少人要求学草书,说是《草字汇》太芜杂,很多字分不清。《草诀歌》字太少,不够全面。要我另写一本,加以补充。我认为《草诀歌》不是字典,是单讲些方式方法的工具书,不够全面可以补充。原书写的是知其然,我只补充一些所以然。知其然而知其所以然,就可以融会贯通,机动运用了。”这段话表达了朱先生又一个重要的草书观,即对于草书创作应“知其然而知其所以然”,有理解,有思考,有探索,方能有所成就。

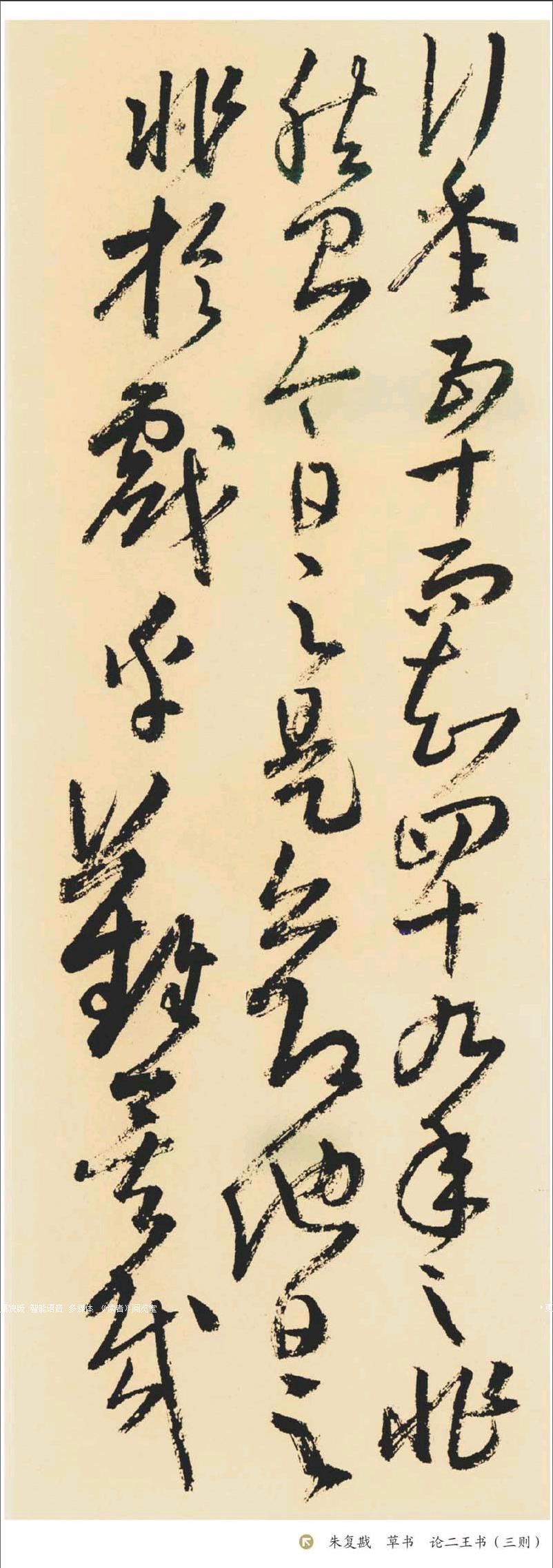

朱复戡学问渊博,精通各艺,他首先是一位文字学家、金石学家,然后才是书画家。马公愚称其“渊博多才,工诗文,精金石,擅书画,精研六书,饫览群籍,融会贯通,识力兼臻。凡有所作,无不古浑秀穆,度越前人,别开蹊径,而自成宗派,实千年来一人而已”。张大千则说:“大千漫游南北,数十年来所见近代名家书画篆刻,能超越时流,直入周秦、两汉、晋唐,镕合百家,卓然开一代宗风者,唯朱君一个而已。”精深的学识固非一蹴而就,也不是人人都可以有,但却是熔古铸今、重塑个人经典的重要根基。朱复戡能于青铜白玉石刻穷究深研,又能对历代名器宝物博览精鉴,故具有将三代两汉之金石文字补缺复原的高超能力,这一方面体现出其扎实的学术功底,另一方面,也为自己书法能够博采众艺打下了基础。有论者称其行草“以魏碑为骨骼,以唐、明数家为阶梯,以王羲之诸帖和章草为构架,以秦篆、汉篆和简牍为血肉”,这样广博而深入的融会程度,的确令人咋舌。但广博并不是朱复戡的最终目标,“知其然”之后,他还要求“知其所以然”。如何将前人的经典理解吃透,化为个人独到的创见,形成个人独特的风格,这才是朱复戡精研各艺的真正目的。他对待二王的态度,在此尤值得一提。朱复戡于二王阁帖、晋人笔法有非常深入的研究。他早年曾大量临摹二王书作,“晨夕浸淫,孜孜以还”,十年“未尝废离”。临摹之余,他更进行了深入的研究,作《论二王书》题跋40余件,提出了很多全新的见解,如:二王之中,右军笔笔沉着,特重结体,大令轻巧取媚,尤乱法度,故献不及羲;又如逸少沉着雄健,子敬潇洒奔放,故若能合而兼之,便可胜蓝,等等。通过对笔法与结字特点的研究,朱复戡于前人的不同特征有了自己独到的理解。有人认为《初月帖》为米氏伪作,朱老不同意,称:“吾不解也。吾曾见戏鸿堂有米临七帖,隔此三舍。”他又称《阁帖》中张芝诸帖,笔意、结体乃至语气,与献之数帖完全相属,故“实大令一人手也”。这些带有浓厚学术研究性质的题跋体现出书家对于经典的深刻理解和思考,故朱复戡的成熟行草虽无二王形貌却能有晋人风神,实现了真正意义上的化古为新。

(四)草书要有实用性——平生极重书函

朱复戡存世的经典行草书作品,不是自作诗、题跋、序稿,就是各类书函信札,很少有抄录前人诗文的纯创作作品。朱复勘于行草书实用功能的重视,于此可见一斑。

朱老的这一观点,无疑是受其老师张美翊的影响。如在张氏书于1922年2月6日的信札中写道:“近日稍健,检点故人尺牍,粘装成册,大率雅人深致。其中寐叟长函及汤蛰仙、张啬庵皆佳。望贤留意尺牍,万勿乱说乱写,为人笑话。”又同年另一函中云:“来笺写作俱佳,就此研究古人书牍,可以独步江东。”同年8月26日函中又云:“鄙意总愿贤于尺牍写晋隋唐字……寐叟即此出。……见贤写一蝶扇,神似寐叟,参以缶老。然海上此体似已陈旧,能以虞、褚法变之,先从尺牍人手,惟贤能为此也。”在此,张氏不仅再三表达了学书应“先从尺牍人手”的观点,也解释了需重视手札书法的一个重要原因,即尺牍书法能够体现书卷气,“雅人深致”。他在1920年9月11日致朱百行的信中谈到写字时要避免俗气,“老辈自有独到之处……则尤在多读书矣。即以书牍言,亦须多看名人尺牍。”手札具有实用的功能,在书写时,往往不会像纯粹的艺术创作那样追求形式、造型上的精益求精,但也因此而自然率意、手随心转,从而也最能体现出书写者的学识、胸襟、性情与水准。晋人书札、明清人尺牍,无不于咫尺之间现天趣大美。习书若从名人尺牍人手,则不但学其书,更学其人。在张美翊这一观点的影响下,朱复戡平生极重书函,晚年教导自己的学生,也往往从书函人手。

以诗稿、书函作为书写的主要内容,是保证朱复戡行草书作品文质相符、渊然有思的重要因素。其笔墨书写随意自然,文字内容闪耀书家智慧,每一件作品都体现出不可复制的独创性,充满了自由自在的天趣之美。其《行书致邓颖超信札》文辞客气,用笔朴重,结字端稳。落款后加写附言,字体大小变化过渡自然,整札章法气势雄伟而又错落有致。《行草书致黄若舟信札》因是写给友人,行文更加随意活泼,用笔多见刻意夸张,如“后”字的长撇、“县”字的末笔。撇画多用重笔,形成刀刻艘的钝角。偶见脱字、写错处,或以小字随手补在列旁,或添加前后调整标志,布局随势而变,于行间茂密中注入灵动生气。

二、朱复戡草书观的当代价值

应该说,在朱复戡所生活的近代,中国书法虽发生了审美观上的巨大变化,但总的来说还是大致在传统路径上前行。时至当代,中国书法却彻底改变了原有的发展轨迹,面临着前所未有的挑战,进而也产生了众多全新的特点。这首先表现在书法的实用功能彻底丧失,书法的文化价值被日渐剥离,从一种文化符号退化为一种书写技艺,其视觉审美功能日益得到重视和追捧,成为创作者和评论家关注的焦点。其次,西方后现代文化的入侵,使得传统书学观遭受冲击,经典被颠覆,个性被张扬,书法形式日趋多元。朱复戡的草书观在当时就未成主流,在当下的文化背景中,是否更加已经过时了呢?答案是否定的。恰恰相反,针对在后现代文化语境下所出现的种种书法创作弊端,诸如技术至上的意义缺失,或是装饰过分的形式主义,朱复戡的草书观都能够起到一个对症下药的矫正作用,因而值得重视。

简单来说,朱复戡草书观的当代价值主要体现在以下4个方面。

(一)正本清源。尽管由篆及草的书体嬗变过程已为书法史论家们广泛接受,但有意识地将这一历史发展事实引入习书过程的,却应者寥寥。大多数习书者仍然奉行干百年来的习书顺序,由楷入草。赵构《翰墨志》中所言“前人多能正书,而后草书”,至今仍被奉为圭臬。很多人据此以为,所谓草书,就是潦草、率意的楷书。这样的观点无疑是极其错误的。草书有法,其一点一画均有来历,且往往与楷书的结字方式不合。忽视了这一点,写错字就在所难免。朱复戡非常重视草书的字法,他历经10余年心血编定、出版《修改补充草诀歌》,正是为草书正名,也是为草法正名。书法曾经被喻为中国文化精神的核心,这主要是因为其书写的载体是文字。无论书法观念怎样发展,其书写的内容必须是汉字这一条始终没有改变。写对字是书法创作的最基本前提,而对于历来存在较多误解的草书,正本清源显得尤其重要。

(二)回归法理。草书讲究性情,故这一书体在个性张扬的年代特别容易产生共鸣,达到发展的高潮。当代人生活于宽松的文化大背景下,不再受传统观念束缚,敢于推倒前人经典,极其注重表达个性,因此近年来书坛行草书大兴,各种流行书风盛行。庄希祖在谈到当代行草书中的流行书风时,以“欹侧粗犷燥辣”为其主要特征:结字方面,“横不平,竖不直,布白不匀称,重心不平稳,结构不紧密,点画不连贯”;点画方面,“以粗壮、毛涩、颤抖、残破以及墨色的枯焦、淡湿为主流”;总之,怪异、丑拙、支离成为流行。当然,怪异和丑拙并不就意味着艺术价值一定不高,魏碑中也常可见天真丑拙的结体,但以颠覆前人法度、彰显标新立异为目的的刻意怪异和丑拙,则一定是伪艺术。在片面强调个性的基础上,“草书无法”甚至一度成为流行的观点,似乎只要随意书写,写得越怪越有个性。而事实上,草书一向都是“戴着镣铐跳舞”,它的抒情、自由和个性之美,必须建立在严格的法度之上。朱复戡草书观中对于法理的强调和重视,以及他所归纳的关于形似、辨微、分离、移位、实虚、贯气等草书省减规律,无疑是针对草书无法之乱象的一剂良药。

(三)锤炼线条。草书的审美风格固然可以有多种多样,但不论是俊逸秀美,还是生拙老辣,都讲究线条劲健有骨。线条的质量是决定一件草书作品成功与否的关键所在。草书之病,往往就在线条的圆滑和轻飘。赵、董之书姿态秀美,笔致清丽,但学起来却易人魔道,因为那种流畅、圆润的运笔方式,加上行草书迅疾的运笔速度,很容易让习书者丢掉了线条的骨力,陷入薄弱之病。朱复戡自金石人手的草书观,将篆、隶笔意的朴厚、扎实,与碑版书法的雄强质朴、气势阔大,有机融入到行草书线条中,完美解决了草书线条轻滑之病。其行草书中少见圆润的曲笔,线条往往斩钉截铁、干脆利落,充满了碑刻书法雄峻、强悍、风发的意气;转笔沉着有力,绞转稳重,极具有张力;撇捺夸张,大开大合,又时见章草的挑笔,气息雄浑古穆。值得一提的是,朱复戡的书法主张从来就不是简单的以碑入帖,他强调的是“师古人然后知今人来处”。张美翊曾称“贤来字合篆隶草为一,此李仲璇法也”,说明他早年书法就表现出师承既广、融会又深的特点。金石气并非简单的以笔代刀,不是只要在线条中加入一点方笔就可以达到。它表现为线条上凝重、饱满、厚实的质感,以及结字章法上古朴、生动、自然的美感。其内涵无比丰富,值得今人仔细琢磨和研究。

(四)拓展内涵。书法是一种以线条为表现语言的艺术形式,过分看重书法作品中文字内容的价值,在今天看来似乎有本末倒置之嫌,未能触及书法美的本质内容。但无可否认的是,一件真正具有艺术价值的书法作品,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼的《寒食帖》,往往都能做到书写内容与艺术形式的完美统一。书法作品一旦被彻底剥离了文字内容,而仅仅被视为纯粹的线条艺术,则其千年来积淀下来的文化内涵无疑将大打折扣;书法线条作为“有意味的形式”,其意味的广度和深度无疑也将因此而光彩大失。字外功、文化修养一直都是当代书家的软肋,很多书家具有不亚于古人的高超书写技巧,但缺乏思想,所写作品内容不外是古人诗作、前人文稿。技法与内容的脱节,会使书家的情感与线条产生隔阂,书家的精神世界无从寄托。张美翊曾对朱复戡说:“曲园本不以字名,然其古气、清气扑人眉宇,非胸中数万卷书,乌能如此!有清如袁随园、姚惜抱,不以字名,而今珍如拱璧,其故可思矣。”朱复戡本人天分极高,学识渊博,因此他的书法观于张美翊的多读书之外,有了新的发展,提出了更高的要求。通过知其然而后知其所以然,实现对古人经典的思考、理解和化用;通过留意尺牍,多看多写,学习古人的雅人深致。朱复戡对草书学术性和实用性的重视和强调,对于拓展当代书法作品的内涵,无疑能起到积极的促进作用。