“小顽童、小大人与小标兵”:中国经典动画中的儿童形象研究—以建国后十七年繁荣发展期作品为例

2016-11-09耿羽

耿 羽

“小顽童、小大人与小标兵”:中国经典动画中的儿童形象研究—以建国后十七年繁荣发展期作品为例

耿 羽

1949年到1966年是中国动画的快速发展时期,包括水墨片在内的多种动画形式陆续诞生,作品也多有在国际重大赛事上获得褒奖,这一繁荣局面是经济、政治和艺术等社会因素共同影响的结果。儿童是动画重要的“观者”,也是动画叙事中常常设定的“叙述者”,中国经典动画中的儿童形象不仅折射出了具有时代特征的社会主流儿童观,同时也展现出了中国广义儿童文学的基本面貌和传统文化的主要特质。本文对此的研究主要采用西摩、查特曼的叙事学理论,意在对这一时期里的中国经典动画中的儿童形象作以类型划分和成因剖析。

中国动画;儿童文学;叙事

一、中国动画十七年繁荣发展期的历史渊源

动画诞生于百年前的法国,最初只是一项以纸媒为载体,采取逐格手绘的方式制造光影奇观的技术发明,它的兴起间接反映了工业革命对西方文明的影响广度和深度。早期的动画常常作为戏剧或者电影的寄生剧目而存在,它的主要作用是在观众进场或落座前制造噱头以渲染观影氛围,目的是助推上座率以争取最大的票房收益。

动画于20世纪初期被引入中国,从1922年开始到1941年,以万赖鸣、万超尘和万古蟾(俗称万氏兄弟)为代表的动画创作者完成的《舒振东华文打字机》《大闹画室》《同胞速醒》《骆驼献舞》以及《铁扇公主》等影片在筚路蓝缕的草创期里不断克服技术上的困难,但是受时代环境的影响,这些影片呈现的内容主要是商品广告,救国愿望以及资本增值目标。

1949年以后,中国动画进入了前所未有的繁荣发展时期,一直到1966年文化大革命的全面爆发为止,在短短的十七年时间里,中国动画无论于艺术的表达还是技术的突破均达到了非凡的水平,包括剪纸片、折纸片、木偶片、水墨片和赛璐珞片等在内的多种动画形式屡屡在国际重大赛事中荣获褒奖,这一时期里中国动画的繁荣局面可谓是多重主客观因素共同影响的结果。

1.新生的人民共和国造就了相对和平与稳定的社会环境,加之上世纪50年代初期与苏联的全面合作促进了经济的快速恢复,尤其是重工业发展迅猛,虽然社会各项事业百废待兴,但是人民群众满怀信心。

2.全世界范围内激烈对峙的资本主义与共产主义意识形态震荡深远,历史矛盾激化升级,进而造成新中国的外交相对孤立,仅有与为数不多的共产主义阵营国家和第三世界国家建立有邦交关系,同时更要面对西方资本主义国家的全面封锁,新中国急切需要全面彰显社会各项事业的成效以树立社会主义国家的富强形象(如以“多快好省”总路线、“大跃进”和人民公社化的冒进方式设想“十五年超英,二十年赶美”)。

3.1957年上海美术电影制片厂的正式成立为动画创作提供了专门的“用武之地”。该厂前身是日本人于长春成立的“株式会社满洲映画协会”的基础上改建起来的东北电影制片厂的卡通股,1949年则将卡通股升级为美术片组,不久之后该组主要工作人员即受命迁到上海发展动画事业,同时隶属于上海电影制片厂。

4.创作人才云集。首任厂长特伟深谙动画艺术,广纳贤士,先后邀请了原东北电影制片厂美术片组的日本动画专家持永只仁(中文名方明),战争期间曾共同滞居香港的万氏兄弟等人加入上海美术电影制片厂,同时,亦有钱家骏、靳夕、虞哲光、王树忱、吴应炬、张松林、马克宣、唐澄、戴铁郎、严定宪、徐景达、林文肖和段孝萱等人倾心倾力钻研动画的创作流程,在剧本编写、导演、美术设计、配乐、摄影、剪辑和技术创新等各个方面均颇具高超水准。

5.统购统销的计划经济模式为包括动画在内的电影事业提供了全部的前期投资,影片摄制完成以后,由政府进行统一收购和统一分售,动画工作者们只需要关心创作的数量和质量,不必再另行耗时耗力于市场的营销与成本的回收等问题。

二、儿童:动画“叙述者”的主流形象

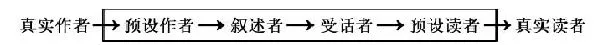

动画作为艺术审美与技术进步共生的文化形式,无论生产机制和成长环境如何不同,亦或风格与载体千变万化,但是基本的生产方,作品和接受方三个要素恒定不变,也就是说,一部动画之所以能够产生和传播,直至成为“经典”,必然离不开作者的创造和观者的参与。动画与其它艺术形式一样是以“讲故事”为安身立命之本,在叙事学上不仅可以进行细分,而且能够对其进行具体化的分析与研究。对此,美国电影与文学叙事批评家西摩·查特曼(Symour Chatman)关于文本叙事构成的划分理论具有重要的实践价值(参见图示),他认为任何一部叙事文本(电影、电视剧、戏剧、雕塑和美术等等)“生命”历程的完满都有赖于戏里戏外六大角色的共举:文本外部世界里的真实作者(real author)与真实读者(real reader),文本隐含的预设作者(implied author)和预设读者(implied reader),以及文本内部世界里的叙述者(narrator)和受话者(narratee)。

西摩·查特曼文本叙事沟通流程图示

举以具体的动画作品来看,1960年制作完成的中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》的真实作者是编剧方慧珍和盛璐德,以及导演特伟与钱家骏等创作人员,真实观者(即真实读者)是任何一位看到该片的人(无论成人还是儿童),鉴于建国后十七年繁荣发展期里动画传播的时代特质,《小蝌蚪找妈妈》的预设作者是影片参与的国外各类赛事的评审与推广引进者,以及国内负责此一统购统销业务的政府工作人员等,同时,由于该片取材于方慧珍和盛璐德创作的同名童话,因此预设观者(即预设读者)显然是儿童,而叙述者和受话者则是影片中的故事参与者,即提出问题的那群小蝌蚪与回答问题的小鸡一家、虾公公、金鱼、螃蟹以及乌龟一家等角色,只是这一问一答的对立关系由饰演过“李双双”这一电影形象的表演艺术家张瑞芳独自以旁白的方式完成。

预设作者、预设读者、叙述者与受话者完全依文本而存在(图示方框内),其中叙述者是叙事学中相对最为核心的概念,它体现着叙事文本的根本特征,也是真实作者想像的产物和叙事文本中的话语组织者。值得注意的是,叙述者一旦被真实作者创造出来,就拥有了独立性,成为构成作品的一个根本因素,而真实作者则就此与叙事文本不再有所关联。虽然动画并不是专门为儿童而诞生的,换言之,动画的真实观者是包括儿童在内的所有人,但是动画的本体属性却与儿童成长期中的心理需求关系密切,首先是动画影像化的构建方式为缺乏语言文字系统后天能力的儿童提供了一条认知世界的捷径,因为图像对于儿童而言是自然呈现的讯息,而文字却是人工设计的规则符号,所以低龄儿童会更加偏向于无语言辅助叙事的动画,比如捷克斯洛伐克的《鼹鼠的故事》和美国的《猫和老鼠》;其次是动画中夸张、扭曲与变形等动作设计技法虽然在现实世界里是难以发生的,并且在成人看来常常是有违物理规律的无稽之谈,但是儿童审视世界的眼睛却充满了原始想象力,对于儿童而言,成人设定的世界不是善于把简单问题复杂化,便是毫无乐趣可言;最后是动画中以动植物为典型的拟人化表述满足了儿童以“自我为中心”的镜像期待,万物皆有灵是儿童认识世界的普遍心理,世界著名儿童心理学学者皮亚杰认为儿童的这一“泛灵论”实质是儿童会把自然现象同化于他自己的内心活动之中,并且难以有意识的区别主观想象的世界与客观物质的世界,幻境与真实混为一体。

因此,儿童不仅是动画作品真实作者难以回避的预设观者,更是真实作者(以编剧和导演为主)在构思与设计叙述者形象时不得不进行应用考量的重点。普遍来看,儿童形象(包括心理儿童化的成人形象)也确然是动画自诞生以后就形成的叙述者主流,叙述者和预设观者愈加明显的儿童化和儿童定位趋向促就了动画日益成为儿童文化与消费的一个主体,而繁荣发展时期里的中国动画也同样如此,建国后十七年里涌现出的一大批具有时代特质的儿童形象作为故事的叙述者在折射出社会主流儿童观的同时,亦展现出了中国广义儿童文学的一段历史面貌与传统文化的主要特质。

三、中国经典动画中的“叙述者”类型

关于对叙事文本中的叙述者进行划分应当采取何种标准历来是叙事学争论的焦点之一,包括米克·巴尔(Mieke Bal)、热拉尔·热奈特(Garrard Genette)、杰拉德·普林斯(Gerald Prince)以及罗兰·巴特(Roland Barthes)等人为代表的学者对此均有论述,他们的态度与出发点的不一致在帮助了真实读者以多元视角认识叙述者的同时,也直接反映了真实作者不断推陈出新的叙事文本常常造成屡屡新建的理论“灯塔”难以召唤和牵引,无论是黑泽明的《罗生门》和马文·柏吉斯(Melvin Burgess英国儿童文学作家)的《嗑药》,还是李潼(台湾儿童文学作家)的《斗牛王》和盖伊·里奇的《两杆大烟枪》等等,这些在不同历史时期被认作非常规性的叙事文本中变化多端的叙述者,常常是引起理论不断重筑的推动力。

热拉尔·热奈特曾经在其所著的《叙事话语》这一当代叙事学奠基之作中认为,叙述者在叙事文本中诸多功能的“第一方面自然是故事,与它有关的职能是狭义的叙述职能,任何叙述者离开这个职能便会同时失去叙述者的资格”。[1]此外,尽管对叙事者类型进行划分的标准尚且处于不断完善的阶段,但是最基本和最简单的方法则是由捷克结构主义学者多莱泽尔(Lubonir Dolezel)指出的通过分析叙事文本中第一人称或第三人称的叙事模式来确定叙述者及其类型。相比于同一时期的文学和电影等叙事文本的结构面貌,中国动画整体上较为简洁明了,通常是沿着单线直奔主题,而叙述者则在“什么人在用什么样的模式讲述怎样的故事”中形成了三大儿童形象。

1.“小顽童”形象。《小猫钓鱼》(1952)的编剧是我国著名的儿童文学作家金近,影片讲述了猫妈妈带着小猫姐弟俩去钓鱼,可是猫弟弟在钓鱼的时候不是去抓蜻蜓和蝴蝶,便是玩起带在身边的小球打发时间,结果一条鱼也没有钓着,最后猫弟弟克制住贪玩的心思,终于钓到一条大鱼。同时,影片塑造的这位猫弟弟的“顽皮”劲儿不仅体现在钓鱼的过程中爱动又好奇,而且在洗脸的时候还忙着吹肥皂泡泡,在去钓鱼的路上跑去看蜜蜂采蜜。

与猫弟弟的“顽皮”方式不同,《夸口的青蛙》(1954)里面的主角小青蛙则是爱“吹牛”,它先是声称自己跑得快,可是在与小白兔的比赛中很快便体力不支,于是它马上改口说自己很会爬树,不料小松鼠很容易的就赢得了新的比赛,小青蛙还是不服气,又说自己能上天,于是它悄悄的找到大雁帮忙,请来两只大雁咬住一根树枝的两头儿,自己则咬在中间,结果真的飞了起来,可是它最后还是因为高兴得忘乎所以又欲夸口,刚一张嘴便从天上掉了下来,所幸摔在了一片荷叶上,并没有受伤。

《没头脑和不高兴》(1962)的主角也是“小顽童”,影片的编剧是我国著名的儿童文学翻译家兼作家任溶溶,故事讲述的是一个叫“没头脑”的孩子总是丢三落四,粗心大意,另一个叫“不高兴”的孩子却总是说东偏往西的执拗,有一天,他俩被变成了大人,“没头脑”成了工程师,“不高兴”做了演员,可是“没头脑”设计的九百九十九层少年宫大厦却忘了配上电梯,“不高兴”在出演“武松打虎”中的“老虎”时又犯了老脾气,反而把“武松”打得四处逃窜,混乱之中,“不高兴”又和“没头脑”纠缠在了一起,两人从头到尾都闹出一大堆啼笑皆非的事情来。

十七年繁荣发展期里作为动画叙事文本叙述者的“小顽童”形象还出现在《小梅的梦1954》、《粗心的小胖》(1955)、《我知道》(1956)、《双胞胎》(1957)、《墙上的画》(1958)、《蜜蜂和蚯蚓》(1959)、《一棵大白菜》(1961)和《牧笛》(1963)等等一大批的作品中,他们像猫弟弟、小青蛙、“没头脑”和“不高兴”一样,以各式各样的顽皮行为反映了儿童的心理特征以及看待世界的方式。

2.“小大人”形象。和“小顽童”形象相比,“小大人”形象要显得成熟得多,他们具有超越儿童,甚至是超越成人的智慧和能力。“小大人”其实是成人立场上认为的“缩小的成人”,而不是生理科学上的儿童,这一儿童观无论中西古已有之,世界各地的民间文学(神话、传说和民间故事)中亦多有描述,并且在叙事模式上通常都会呈现出美国比较神话学家约瑟夫·坎贝尔在其经典论述《千面英雄》中所言的“借助于强大神奇之术和超凡洞察之力以化解困境或危机”的手法。举以具体的动画作品来看,《神笔》(1955)是其中的代表之一,影片的剧本由我国著名的儿童文学作家洪汛涛在其所作的童话《神笔马良》的基础上改编而成,故事内容在今天看来已经不必于此再述,因为《神笔马良》作为一部经典儿童文学作品,主人公马良的形象早已深入人心,家喻户晓。

另外值得一提的代表作品还有《渔童》(1959)、《人参娃娃》(1962)和《半夜鸡叫》(1964),这三部作品都再塑了《神笔》式的儿童形象,主人公英勇聪慧,不畏邪恶势力,凭借着神奇力量(或超凡机智)最终为大伙儿带来了幸福的生活(受助者基本上都是成人)。

“小大人”形象也几乎是所有有关少数民族题材动画的叙述者,《木头姑娘》(1958)的故事来源于蒙古族民间故事,讲述了一位青年在牧童的帮助下与木头姑娘终得眷属,而牧童也巧妙的替木头姑娘报答了木匠、画匠和银匠的恩情,勇敢的嘲讽了王爷的妄自尊大。《牧童与公主》(1960)选材于白族民间故事,故事情节与《木头姑娘》多有相似之处,一位公主在牧童的周密计划下获得了自己心仪的幸福生活,同时也讽刺了王公大臣们的自私、愚蠢和丑恶。《长发妹》(1963)则源自于侗族的传说,主人公长发妹不畏死亡威胁,在神力的帮助下击败了截断水源,横行一方的妖魔,为乡亲们带来了安定的生活。

此外,十七年繁荣发展期里最为经典的动画长片《大闹天宫》(1965)因为叙述者孙悟空的形象定位较为模糊(介于顽童与成人之间),而片中的哪吒虽然是以儿童形象得以呈现,但是这个角色只是叙事文本中的受话者,并不是叙述者,故而该片不在本文的讨论范围之内。

3.“小标兵”形象。这一形象是时代的产物,作为动画作品的叙述者时,不仅要比“小顽童”完美,更要比“小成人”无私,他们是儿童与成人的共同楷模。显然,《草原英雄小姐妹》(1965)是其中的代表,剧本改编于著名的蒙古族作家玛拉沁夫于1964年在《人民日报》上发表的报告文学《最鲜艳的花朵——记草原英雄小姐妹龙梅和玉荣》,影片讲述了两位蒙古族女童龙梅和玉荣舍身为公,在极端恶劣的风雪夜里抢救公社的羊群,表现出了强烈的集体主义精神和惊人的斗争毅力。

与《草原英雄小姐妹》的叙事内容一样,《冰上遇险》(1964)、《路边新事》(1965)、《小林日记》(1965)、《小哥儿俩》(1965)、《红领巾》(1965)和《山村新苗》(1966)等影片的叙述者也是以第三人称的方式树立起“小标兵”的儿童形象。

值得玩味的是,《小蝌蚪找妈妈》(1961)的叙述者,也就是那群四处找妈妈的小蝌蚪也是“小标兵”,因为在影片结束时,张瑞芳以旁白的方式提醒观众:“小青蛙,志气大,要吃尽害虫保庄稼”。

四、中国经典动画中的儿童形象分析

动画与文学同是叙事艺术形式,但是在真实作者方面却存在着根本性的区别,前者通常是集体创作,而后者则是个人创作,这就决定了动画在人力、时间和资金投入程度上远远高于文学,于是叙述者在前期剧本中的文学塑造便成了关键的起始点。对此,选择已有的广受读者认可与欢迎的文学作品显然是避免创作风险的首选(比如美国迪斯尼动画几乎就是世界各地经典童话的视听化再现,既能够节省投资成本,又可以保证后期回报)。“小顽童”、“小大人”和“小标兵”的儿童形象显然也是来源于彼时已有的文学作品,“小顽童”受益于儿童文学,“小大人”取材于民间文学和古典文学,而“小标兵”则是缘起于报告文学,从这个意义上来讲,中国经典动画的儿童形象仅仅只是文学作品的具象化呈现。十七年的繁荣发展期奠定并描绘了中国动画的根基和轮廓,通过对动画的叙述者进行类型划分可以看出,这些儿童形象特征明确,相互之间不仅没有交叉融合,反而泾渭分明的各自表述:“小顽童”需要受到教育和规训;“小大人”是惩恶扬善的英雄;“小标兵”则是模范与榜样。

“视觉文化以其强烈的感性色彩和真实的毋庸置疑的图像呈示,常常给我们以一目了然而又真实可信的明晰印象。但实际上,在它清晰而感人的视觉话语背后,隐藏着的也许正是某种刻意而为的虚构、意识形态的询唤,某种强权意志或政治偏见,某种社会力量和历史逻辑的运作,或者某种文化理念的价值诉求、幻觉诱导……”[2]参照弗洛伊德的精神分析理论来看,“小顽童”、“小大人”和“小标兵”的出现是成人对儿童世界的单向度认知,移情和期待,“他们”得褒或受贬完全依赖于成人的儿童观取向与判定,在影片中,“成人”异口同声的教训“小顽童”,这是因为现实中的成人常常认为儿童的“本我”行为是不可靠,有缺点,甚至是罪恶的表现;“小大人”是成人借助儿童这一符号进行言志的心理反映,同时也希望儿童能够像成人一样拥有“自我”意识和行动,达成个人或群体夙愿;而“小标兵”则是成人集体意识形态的隐喻,力求在道德规范和价值取向方面体现出“超我”的表率。值得注意的是,“小顽童”形象基本上都来源于彼时儿童文学作家已有的作品,它只是一种对文学叙事的再述,缺乏专门为了动画艺术而塑造的叙述者;同时,“小大人”形象的出现以及它在民间文学和古典文学中汲取创作源泉的思路是基于特伟提出的“探民族风格之路”发展方向的结果,其主要目的是借助民族民间文化摆脱对欧美动画模仿的创作套路,有意识的在世界动画领域内树立起“中国动画”的大旗。

整体上看,十七年繁荣发展期里的中国动画虽然塑造了众多的儿童形象,但却十分缺乏“以儿童为本位”的作品,比如在《小猫钓鱼》中,猫弟弟决心去钓上一条大鱼的行动,是在妈妈和姐姐的直言教育下形成的,同时,影片的配乐《劳动最光荣》(金近作词)作为暗含作者也意在教育“顽皮”的儿童要专心劳动,认识到“幸福的生活要靠劳动来创造”;而在《夸口的青蛙》里,帮助小青蛙飞上天的那两只大雁更重要的是扮演了对儿童进行直接教育的角色:“这个小家伙,聪明倒是蛮聪明的,缺点就是爱夸口”。虽然对儿童进行教育是成人的责任,但是一味的站在成人的立场,对包括童心和童言等在内的一切儿童“本我”行为进行打击与压制则无疑是以爱的名义实施爱的暴力。严格地说,这个时期里仅有《没头脑和不高兴》是一部上乘之作,从艺术的表现形式来看,影片更加贴近于动画“用动作讲故事”的本质要求,也突破了像《小猫钓鱼》和《夸口的青蛙》主角形象符号与动作设计那样一板一眼的写实,缺乏想象趣味的套路。更重要的是,《没头脑和不高兴》是这一时期里所有影片当中最能够体现“以儿童为本位”儿童观的动画,在“儿童性”、“文学性”、“游戏性”和“教育性”的广义儿童文学的四个基本属性方面均堪称一流,实属难得。

首先,在“儿童性”方面,影片自始至终都充满了童真童趣,“没头脑”的粗心和“不高兴”的作怪作为儿童普遍存在着的“本我”状态下的行为举止,非但没有受到压制,反而被创作人员巧妙的运用夸张、变形和扭曲等动画技法描绘了出来,形式与内容相得益彰,高度统一。

其次,在“文学性”方面,摆在观者面前的是一种非单层次叙事的文学审美乐趣,这是因为创作人员使用了相对于这一时期里其它作品而言极为少见的由热拉尔·热奈特针对文学领域归纳而出的外部——同叙述型的叙事手法,影片被架构成外部和内部两个层次,故事中有故事,在此借用华中师范大学文学院博士生导师胡亚敏教授在《叙事学》一书中引自以色列叙事学学者里蒙·凯南(Shlomith Rimmon-Kenan)的解释便是,“一个人的行动是叙述的对象,可是这个人物也可以反过来叙述另一个故事。在他讲的故事里,当然还可以有另一个人物叙述另外一个故事。如此类推,以致无限。这些故事中的故事就形成了层次。按照这些层次,每个内部的叙述故事都从属于使它得以存在的那个周边的叙述故事。”[3]而热奈特概括的认为,叙事文本在总体上分为外部和内部两大层次,外部层次是指整个故事,内部层次则是故事中的人物主导的故事。通俗的理解,就像俄罗斯套娃玩具一样,它们之间既有层级性,又有独立性。那么与此相对应的,外部层次的叙述者便是外叙述者,内部层次的叙述者就是内叙述者。显然,影片中那位看不见,只听得到声音,却与“没头脑”和“不高兴”有亲切互动的成人是外叙述者,而“没头脑”和“不高兴”实际上就成了内叙述者,这个外叙述者虽然参与了叙事,但是仅仅起到了一个框架性的叙事作用,而故事的起承、发展与结束都是由两位内叙述者“没头脑”和“不高兴”决定的。

再次,在“游戏性”方面,影片作为一部非强制观看的动画作品,真实的观看者无论是成人还是儿童,显然都是自愿的,那么“游戏性”便就此产生了。对此,荷兰著名文化史学家胡伊青加(又被译作赫伊津哈)认为,“一切游戏都是一种自愿的活动。遵照命令的游戏已不再是游戏,这至多是对游戏的强制性模仿。单凭此种自愿的性质,游戏便使自己从自然过程的轨道中脱颖出来。游戏是多于自然过程的东西,它是覆盖在自然之上的一朵鲜花、一种装饰、一件彩衣。”[4]

最后,在“教育性”方面,“没头脑”和“不高兴”在影片伊始变成成人是主动提出的,在结尾时变回儿童也是主动要求的,作为外叙述者的那位成人并没有做出任何主观判断,仅仅只是作为一个及时与“没头脑”和“不高兴”进行沟通的角色而存在,“没头脑”和“不高兴”是在挫败中摆脱了“本我”的意识,完成了“自我”的成长,整部影片的“教育性”倚重于传播过程中实现的教育功能,而不是先入为主的教育价值。

此外,《牧笛》在一定程度上也表现出了“以儿童为本位”儿童观的一些特征,影片中的牧童在放牛时的不专心也没有受到成人的教训,并且在梦中丢失的牛也是完全依靠自己的能力找回来的,但是由于《牧笛》在内容表达上贴近中国文人绘画中的写意精神,形式上强调水墨技法,进而造成叙事较为松散,缺乏童心。

结语

综上所述,十七年繁荣发展期里的中国动画的“经典”意义,更多的是体现在艺术形式上采用民族符号,技术上突破创新(以水墨片为代表),以及于内容上借助于时代造就的不同文学类型。在“小顽童”,“小大人”和“小标兵”共同组成的叙述者群体里,“小顽童”形象居为数量上的大宗,它得益于中国儿童文学的迅速发展和儿童观的形成,但是从今天的立场来看,它显然是教育主导的产物,反映了成人的主流儿童观,而生成这一特征的主要原因则是“规训意识的加剧是这一历史时期儿童文学趣味性普遍让位于教育性的时代局限所致,亦是客观的社会发展规律的体现。”[5]但凡叙事文本的价值实现都有赖于读者(观者)的共同完成,吊诡的是,包括“小顽童”在内的儿童形象却无法直面真实观者,根本原因是传播载体电视机在全国尚属稀罕物品,这就像是热闹的舞台之下没有观众一样尴尬(1958年,中国第一台黑白电视机问世,当年全国电视机拥有量不足30台,而电视机的普及则要到改革开放以后所带来的生产力的快速提高)。

“小顽童”,“小大人”和“小标兵”是真实作者在创作之初针对预设观者塑造的叙述者,因为难以直面真实观者,造成创作的重点不得不集中于预设观者,但是预设观者不是真实观者,过度强调预设观者的唯一性常常会导致真实作者要么臆想出脱离现实的,刻意书写的叙述者,要么只得在以文学为首的叙事文本中寻找创作的切入点。

当前的中国动画依然面临着相似的“叙事为谁”的问题,这是因为常常被当作动画真实观者和预设观者的当代儿童通过以网络媒体为代表的便捷认知方式,早已游走于儿童与成人的双重世界,并且往往在低龄阶段就开始接触到成人世界的阴暗面和复杂面,他们所经历的成长环境要远远比我们想像的复杂。儿童似乎已经变得越来越难以捉摸,但是应当注意的是,他们熟谙世事般的少年老成,并不代表着在理性思考上达到了应有的高度,这就需要作为真实作者的成人能够以贴近儿童立场的“以儿童为本位”的儿童观响应当代儿童的心灵鼓点,创作的目标是能够以平视的态度与包括儿童在内的所有人进行情感上的对话和沟通,强调制作技术的精进和传统文化符号的应用等条件固然重要,但却与儿童观无关。动画之所以能够成为一门艺术形式,其价值就体现在能够引导以儿童为主的真实观者用正常的态度对复杂的人性进行思考和讨论,而不应当只是弱化了直接的教训,代之以过度的娱乐取悦真实观者。

耿羽 云南师范大学传媒学院动画系 讲师 博士

[1]热拉尔·热奈特.叙事话语[M].王文融,译.北京:中国社会科学出版社,1990:180.

[2]党圣远.读图时代[M].北京:中国社会科学出版社,2011:12.

[3]胡亚敏.叙事学[M].台湾:台湾若水堂股份有限公司,2014:51.

[4]胡伊青加.游戏人-对文化中游戏因素的研究[M].台湾:成穷译台湾康德出版社,2013:30.

[5]朱自强.中国儿童文学与现状化进程[M].杭州:浙江少年儿童出版社,2000:306-308.

J218.7

A

1009-4016(2016)01-0029-07