传统工业园产城融合发展模式与规划策略研究

——以临湘工业园滨江产业区为例

2016-11-09湖南城市学院规划建筑设计研究院湖南省长沙市410000

陆 欣,曹 萍(湖南城市学院规划建筑设计研究院,湖南省长沙市410000)

传统工业园产城融合发展模式与规划策略研究

——以临湘工业园滨江产业区为例

陆 欣,曹 萍(湖南城市学院规划建筑设计研究院,湖南省长沙市410000)

长期以来,我国传统工业园区实行以工业为主导的发展模式,由此引发的一系列空间问题,已经成为工业园区产业升级、经济实现跨越式增长的重要制约因素,无法承载区域格局变动、产业转移承接和新经济发展带来的新要求。本文以临湘工业园滨江产业区为例,在分析传统工业园的发展瓶颈和滨江产业区现状问题的基础上,探讨了产城融合的发展模式,结合滨江产业区总体规划,提出了一系列的规划策略,以期为相关产业园区的发展提供了借鉴与参考。

工业园;产城融合;滨江产业区

1 引言

随着经济全球化、市场化和信息化的深入发展,我国区域经济格局正在发生重大变化,有序推进产业转移势在必行。加快东部沿海地区产业向中西部地区转移,形成更加合理、有效的区域产业分工格局,已成为国家促进区域协调发展的政策取向和重要任务。在此大背景下,传统的产业布局规划思路与方法无法满足产业与城市协同发展的需要,园区规划从规划思路到技术手段的转型调整势在必行。笔者在最近编制的临湘市临湘工业园滨江产业区总体规划中,初步分析研究了产业空间与城市功能之间相互关系,尝试构建产业转移承接与城市功能提升两者相互促进的路径与机制,实现“产城融合”的目标。

2 临湘工业园滨江产业区发展模式的选择

伴随着园区及周边城市的快速发展,滨江产业区在新时期、新形势下已经难以为继,亟待寻求新的发展思路,实现产业转移承接与重构。在这样的背景下,产城融合逐渐成为滨江产业区发展的一种新趋势。

2.1 产城融合的概念

何谓“产城融合”?从宏观上理解,是指产业与城市的融合发展。一方面,城市是基础,为产业提供发展空间,为产业经济提供载体;另一方面,产业又形成保障,驱动着城市更新和完善服务配套,从而达到产业、城市、人三者之间有活力、持续向上发展的和谐生态模式。

从微观面上剖析,产城融合实现的首要路径是产业先行,即以创新驱动为核心,整合市场主体所需要的各种生产要素,优化资源配置,将之转化为现实生产力,从而使之在城镇化过程中实现产业高级化的不断演进。

2.2 产城融合的发展模式

在承接产业转移需求及产城融合的目标导向下,传统工业园区粗放的土地利用模式、落后的生产模式及低端的产业能级愈加不能适应园区的发展。结合上述相关分析,可从以下四个方面实施,以实现园区的可持续发展:

2.2.1 协调区域,完善本区

本园区是岳阳市绿色化工产业园发展和临湘市城市发展的一部分,在整体产业布局与城市发展布局中实现园区的自我完善,达到中观区域(岳阳市绿色化工产业园和临湘市)的高效协作并突显本园区产业的特征,在比较优势中实现产业发展的突破,并权衡区域发展和园区的发展特性,合理发展城市功能,塑造工作、居住融合的新一代产业园。

2.2.2 高效生产,轻松生活

园区的定位体现工作与生活的功能复合,因此在规划中一方面通过设计与管理实现产业运行的高效,同时也要提供舒适、工作后得以放松的生活环境。产业园区结合传统产业功能、城市功能、码头作业,打造生产、生活、码头业务与优化环境协调发展的园区理念;城市功能、产业生产功能、码头运作机能协作发展,扬长避短,实现功能上的联系和空间上的独立。

2.2.3 发展集群,优先生态

产业集群是园区产业空间布局的重要特点,体现的是产业发展的基础设施成本、交通运输成本、能源、费用的节约,即关注的集聚效应所产生的巨大能量,此概念本身就是“生态”发展的内涵之一;同时在产业功能用地与小城镇建设功能用地的选址中,充分体现与周边及园区产业发展条件、生态环境条件的结合。同时在产业区域生活功能区之间以景观带的形式规划缓冲与隔离带,进一步减少产业区对生活功能区的影响。

2.2.4 立足实施,着眼未来

规划方案充分结合多个上位规划以及园区现状 (包括现有设施和拟建设施等),使其具有较高的可实施性。考虑到用地的时间序列和未来开发的不可预料因素,在规划中推出了“白地、灰地、弹性绿地”的规划策略,形成“弹性用地”,为未来的发展预留空间。其中,白地为已确定作为城市功能建设用地开发的用地;灰地为不确定作为产业用地或城市功能建设用地使用,根据发展状况进行调整;弹性绿地为以公园等公共绿地的形式规划的绿地,根据发展时序和建设需要,调整成为其他用地功能。

3 临湘工业园滨江产业区规划策略

3.1 结构优化策略——核心引领,产城相融

滨江产业区总体规划提出“以产促城、以城兴产”的设计理念,采取“核心引领、产城相融”的规划策略,构建串珠式、组团状的园区空间发展格局,形成片区发展核心,带动城市和产业的互动发展,打造集约高效、创新持续、港产城一体的滨江化工新城。规划功能布局结构为:核心集聚、轴廊引领、组团环绕(见图1)。

3.2 产业升级策略——优势集群,高端创新

滨江产业区通过形成四大优势产业集群,以产业的集群化发展带动片区开发,并通过高端科技创新,不断升级产业水平,提高园区的科技竞争力,形成“龙头引领,四团支撑,二廊贯穿,一心服务”的产业新格局。充分依托本地资源禀赋,围绕化工新材料、精细化工、有色冶炼和港口物流四大产业,打造华中化工新材料产业创新基地、华中精细化工产业基地、华中有色冶炼及华中危险品物流专业基地,进一步提高资源和能源利用效率;坚持以市场为导向,承接长江经济发展带的发展战略,对接优质资源,适时引导企业入园;坚持“一体化、规模化、集约化、可持续化”的发展道路,做强、做大绿色化工产业;坚持“生态、生活、生产、生意”共同推进,产业融合、空间耦合、资源整合、要素聚合、功能复合的新型园区,最终打造临湘市融入长江经济发展带的门户,成为湖南省级产业升级示范园。

图1 功能结构规划图

图2 道路交通规划图

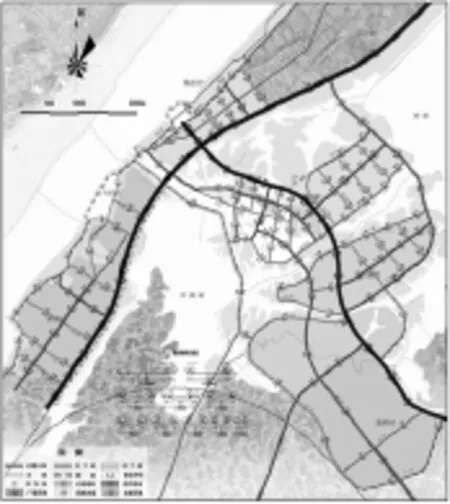

3.3 交通组织策略——层次分明,功能明确

3.4 设施配套策略——超前布局,合理配套

为适应园区用地扩展的需要,并有利于主干道向机动化和快速交通的方向发展,构建层次分明、功能明确的路网体系。路网的形式和布局,根据土地使用、原料来源和货物集散点的分布、交通流量流向,并结合地形、地貌、河流走向、铁路分布和原有道路系统,因地制宜,形成了水、路、铁联运的交通骨架。考虑到化工园区的特殊性,设置危险品运输通道,在城市功能用地区域 (小城镇组团)与产业功能用地的道路连接口,设置交通管理制度,不得使产业用地内产生的货运交通进入生活区域。同时在两类功能用地的道路衔接处,设计“丁”字路口,使产业功能用地内的交通到达生活片区边界停止,“可达却不可穿越”(见图2)。

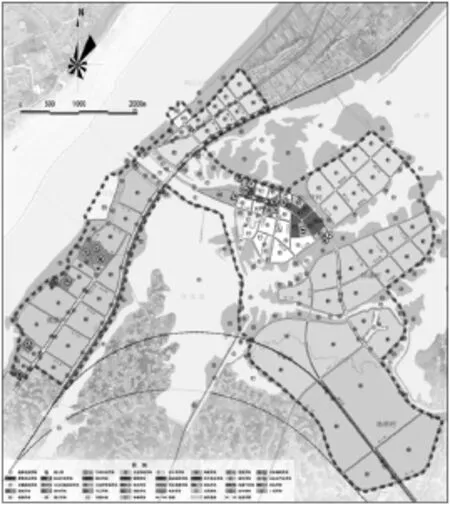

按照滨江产业区未来用地和人口发展规模,参照现有已编或在编的各专项规划,合理增加区内公共设施的数量和规模,以满足未来区域发展的需求;打破原控制性详细规划中片区市政设施布局各自为政的局面,将整个滨江产业区作为一个整体进行统筹布置,以减少土地浪费(见图3)。

图3 公服设施规划图

3.5 园区风貌营造策略——特色区域,点轴生辉

滨江产业区的城市风貌营造按照点、线、面的原则布局,划定片区特色风貌区,结合水系、道路及绿地空间,建立城市景观风貌节点和廊道,建立现代、开放、绿色、时尚的园区风貌。其具体营造策略对应路径-界面-分区-节点-开放空间-通廊六个部分来进行(见图4)。

图4 景观风貌规划图

3.6 绿色发展策略——技术引导,观念更新

依据化工产业未来发展的趋势,实现园区化工产业的可持续健康发展必须以 “循环经济”的理念指导化工园区的规划,用生态学观点指导产业建设,对自然资源进行合理的开发利用,建设环境友好型产业,开发绿色产品和生产工艺,实现从原料供应、生产加工到终端消费的全程清洁化,最大限度地延伸产品链,最大限度地提高能源利用率,最大限度地降低原材料消耗,优化产业结构和合理配置相关资源,从而建设一个高效的、循环的、可持续发展的绿色化工产业。

4 结语

长期以来,我国传统工业园区实行以工业为主导的发展模式,由此引发的用地瓶颈、职住平衡等一系列空间问题,已经成为工业园区产业升级、经济实现跨越式增长的重要制约因素,无法承载区域格局变动、产业转移承接和新经济发展带来的新要求。因此,寻求自身发展的途径尤为迫切,本文以临湘工业园滨江产业区为例,从发展模式和规划策略等方面对园区的发展提供有效的规划途径,也为相关产业园区的发展提供了借鉴与参考。

[1]张道刚.“产城融合”的新理念[J].决策,2011(1):1.

[2]林 华.关于上海新城“产城融合”的研究-以青浦新城为例[J].上海城市规划,2011(5):30~36.

[3]刘 瑾,耿 谦,王 艳.产城融合型高新区发展模式及其规划策略——以济南高新区东区为例[J].规划师,2012(4):58~64.

TU984.13

A

2095-2066(2016)29-0165-02

2016-9-30

陆 欣(1985-),男,工程师,本科,主要从事城市规划、风景园林设计工作。

曹萍(1988-),女,规划师,研究生,主要从事城市规划工作。