翰墨烟云—民国时期的北京书风(一)

2016-11-04邹典飞

文/邹典飞

翰墨烟云—民国时期的北京书风(一)

文/邹典飞

民国时期的北京书坛名家辈出,他们广泛活动于京城政界、军界、文学艺术界,并利用这一地区独特的历史人文环境和自身的学养,以手中的如椽巨笔开启了民国时期北京书法发展的新纪元。

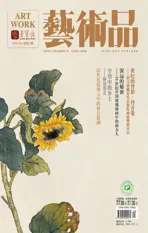

吴稚晖像

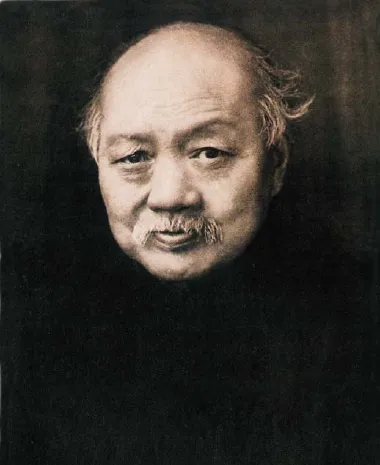

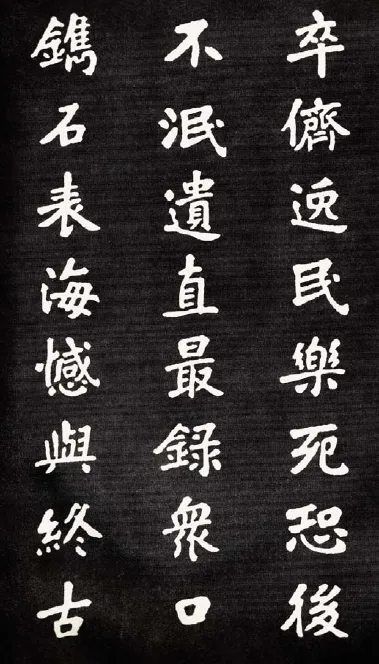

吴稚晖题字

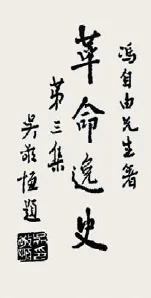

吴稚晖题字

“圆融豁达 清劲绝伦”—记民国元老吴稚晖的书法艺术

吴稚晖(1865—1953),原名眺,后名敬恒,江苏武进人。光绪举人,1901年留学于日本东京高等师范学校,次年参与创办上海爱国学社,1905年加入同盟会,1915年,与蔡元培、吴玉章、李石曾发起组织勤工俭学会,1921年,出任里昂中法大学校长,自1942年起,先后担任国民党中央监察委员、中央研究院院士,教育部国语统一筹备委员会主席,国防最高会议常委。1949年去台湾,1953年病逝。

作为国民党元老的吴稚晖,学贯中西,性极诙谐,也不喜做官,他常说“官是一定不做的,国事是一定不可不问的”,北大校长蒋梦麟称他为中国学术界一颗光芒四射的彗星,而北大文学院院长胡適则赞誉他是中国近三百年来四大反理学的思想家之一。1963年,联合国教科文组织举荐他为世纪伟人。说起吴稚晖和北京的关系,1924年,清室善后委员会成立,李石曾任委员长,聘请吴稚晖为善后委员会委员,协助清理故宫博物院古物。1925年,孙中山赴北京商谈国事,因肝癌在北京逝世,吴稚晖亦成为孙中山遗嘱的见证者之一。

民国时期,吴稚晖书法名重一时,在北京亦有一定影响,其书法以篆书最为人所称道,谈到他的取法,学者董作宾曾言:“吴先生幼年经过前清科举时代的严格训练,对于楷书自然曾下苦功,对于篆书,也曾有精深研究。”1吴稚晖生性幽默,曾对友人说起自己中举的原因,“这个举人是我骗来的,因为我写的文章不长,但是全部是用大篆写的,所以科举考官看不懂字,但觉得字写得很好,就把我录取了。”2,他甚至为老妻开药方亦用小篆书写,药房伙计不认识,他竟怒道,“连这也不识,我若写石鼓文又将如何?”3。从这两桩小事可见吴稚晖的诙谐和自信。

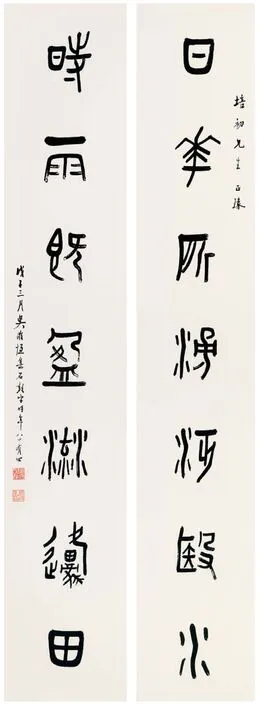

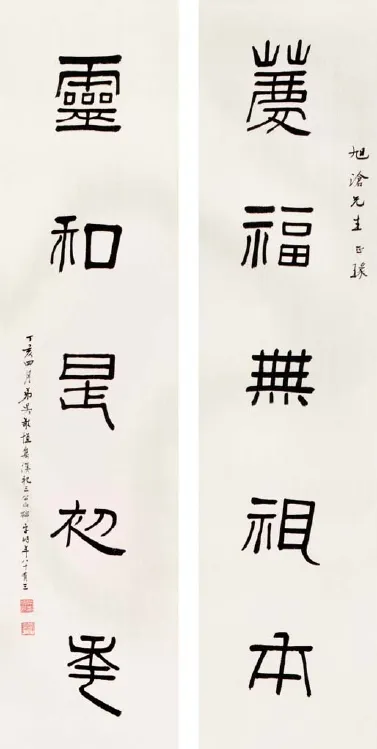

吴稚晖 篆书七言联

常见的吴稚晖书法为楷书和篆书,他的楷书得力于《瘗鹤铭》,但由于其早年受过科举的训练,又曾中举,因此他应有较深的帖学功力。吴稚晖七十七岁时,蒋介石曾请他写《蒋金紫园庙碑》,全文八百余字,吴稚晖仅以两个半天写成,陈布雷以“圆浑凝重,苍劲有力而力不外露,是楷书篆化的精品”4加以赞誉,这似乎是时人对他楷书一种客观的评价。说到吴稚晖致力于篆书的原因,台湾学者庄练撰有《吴稚老的篆书》5一文,其中记吴稚晖最初写篆书在民国十七八年(1928—1929),那时吴稚晖与国民党元老张静江都以擅长书法为人所称,张静江的行楷书“浩瀚淋漓,雄伟俊逸”6,吴老认为自己的行楷书远逊于张,对索书之人拒绝则不近人情,答应却自惭形秽,因此改写篆书,且吴稚晖自知篆书不能骗过行家之眼,因此痛下功夫,所以能将看似板正严肃的篆书写得飘逸俊秀且富有变化。从此记载中可见吴稚晖的睿智,但说他最初书写篆书在民国十七八年却不甚准确,与吴稚晖有过交往的旗人唐鲁孙7在《从小友想起来了一段旧事》的回忆文章中,记录了“民国十三年8,国父孙中山先生在北平协和医院逝世之后,将灵榇暂移公园社稷坛正殿奉安,供民众瞻仰致敬”9,这时,唐鲁孙曾被奉派在灵前担任一点工作,此时与吴稚晖相识,他二人在总理停灵期间也时常碰面。后有一日唐鲁孙去江苏会馆探望吴稚晖,时逢吴老兴致很高,当即从瓷帽筒里抽出一卷宣纸,给唐鲁孙写了一副四言篆字对联,上联为“是有真宰”,下联是“时见道心”,字体“朴拙苍劲,骎骎入古”10,但落上款时吴老写了“鲁孙小友正腕”,唐鲁孙当时一愣,由于吴老为江南人,他不知道“小友”这个称谓是清末“相公堂子”(在清代,相公就是一种男妓、男娼,相公集中的地方叫做相公堂子)盛行时代,狎客对堂子里的相公诗酒酬唱时的称谓。唐鲁孙心直口快,就向吴稚晖讲起了关于这个称谓的故事,吴老当即将写好的对联撕碎,重写了一副,上款改称“棣台”,并在对联下方将这段经历书成长跋赠予唐鲁孙,后唐鲁孙还请民国元老张继、李石曾看过,他二人均认为这是吴老的佳作。从这则旧事可知吴稚晖在民国十四年(1925)已经书写篆书,亦得到了友人的认可和推崇。

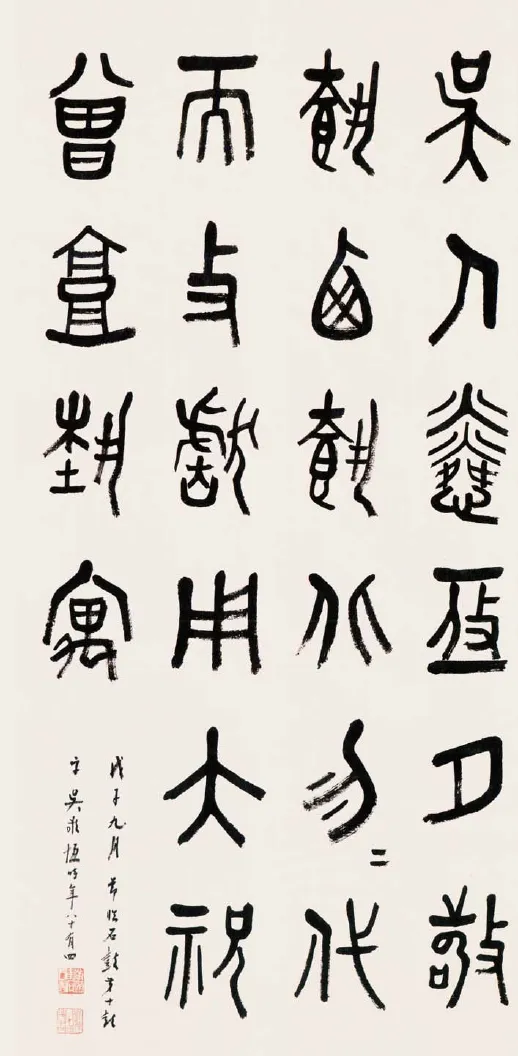

吴稚晖 篆书条幅

吴稚晖 篆书五言联

若仅从吴稚晖的篆书风格来看,学者董作宾分析得十分精辟,他认为吴稚晖精于篆书,对许慎的《说文解字》一书极有研究,深谙中国文字发展的源流及其嬗变过程,因此以这种功夫来书写篆书,自然能别出新境。加之吴稚晖自幼临习大篆,受《石鼓文》影响较深,他能将自己的文字学功力和篆书相结合,吸收并借鉴清末民初篆书的研究成果。与亦擅长大篆金文的学者罗振玉、容庚相比,吴稚晖为民国元老,早年的经历为其书法增添了几分清刚之气,这种气质多体现于身历革命的政坛书家中。再者,吴稚晖生性诙谐,能将原本易写板滞的篆书,写得变化错综,飘逸放诞,将静逸与古雅相结合,形成一种沉稳古拙的篆书风格,在中锋用笔的基础上,行笔求简洁劲爽,于平直的线条中加入曲笔,能于板滞中增添几分趣味,台湾书家王壮为认为“吴稚晖深于篆书,古茂苍劲”11亦是他书法中的特色之一。晚年的吴稚晖篆书还融入了《天发神谶碑》的一些结构特点,体势更加强劲,用笔方折劲挺,体现出一种刚强自信的篆书风格。

清末民初,擅长篆书的书家不在少数,但政治家中以篆书见长者却不多,吴稚晖、章炳麟、宋教仁算是几个特例,宋教仁因英年殒命,故其篆书存世不多,且水平逊于吴、章二人。同为民国先驱的章炳麟除功勋卓著外,在经学、文字学、音韵学造诣很高,但他习篆书标榜《说文解字》,以行书笔法书写大篆,加之过于自信,因此其书法风格趋之险怪,体现出一种卓尔不群、怪石嶙峋的美感。吴稚晖的篆书论功力不逊于章,且其书法中多了一层圆融豁达,能将篆书写得清劲洒脱,自成一种超然物外的书法新境,加之他无官气和学究气,因此为他的书法融入了一丝平淡祥和。总体而言,吴稚晖的书法在民国书坛因风貌独特而受到了一定群体的推崇,由于他传奇的经历和独有的个性更是为他的书法笼罩了一层神秘的面纱。

注释:

1 奇石《一个不平凡的大书家吴稚晖先生》,《书画月刊》第二期1970年版,转引自蔡崇名《书法及其教学之研究》,华正书局,1985年。

2 转引自陈宁骏、陈宁欣《忍辱负重吴稚晖 民国元老无官瘾—民国四大书法家(之三)》,114—115页,东方收藏2001年第10期。

3 同2,115页。

4 同2。

5 庄练《吴稚老的篆书》,庄练《近世学者与文人群像》,58页,台湾商务印书馆,2002年。

6 同5,62页。

7 唐鲁孙(1908—1985),本名葆森,字鲁孙,满族镶红旗人后裔,珍妃、瑾妃的堂侄孙,1908年生于北京,早年出入宫廷,谙熟老北京传统、风俗、掌故及宫廷秘闻。遍游全国各地,熟悉各地民俗风情。

8 此处唐鲁孙记录有误,孙中山逝世于民国十四年(1925年).

9 唐鲁孙《从小友想起来了一段旧事》,唐鲁孙《燕尘偶拾故园情》,158—159页,广西师范大学出版社,2008年。

10 同9,159页。

11 王壮为《书法研究》,119页,台湾商务印书馆,1999年。

“京津奇人 精武书家”——记魏戫的书法艺术

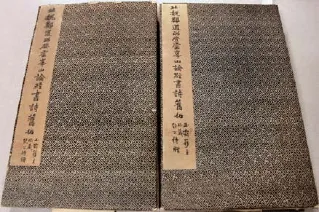

魏戫赠程砚秋碑帖

魏戫 林绍年神道碑 局部

魏戫(1860—1927),原名龙常,字纫之,后改名戫,改字铁珊,号匏公、龙藏居士等,浙江山阴人。清光绪十一年(1885)举人,候选知府。清末民初,魏戫以擅书魏碑在京津地区享誉一时,曾一度与碑派宗师李瑞清齐名。

魏戫的一生颇具传奇色彩,其经历以文士黄濬记之最详,黄撰有《记魏匏公》一文,文载魏戫“博通史籍,无所不览,能为唐中晚诗、宋明文及制艺,尤工倚声,长短调及南北曲皆精善。又工书,法北魏,能以龙藏寺体作小楷,如半黍大,于大小篆籀隶字钟鼎又咸擅之。健谈,好饮酒,于星卜杂技,罔不通晓。至如筝、笛、琵琶、胡琴以及昆徽弋黄诸歌曲,皆娴熟如夙授。于武技、通易筋经诸拳法,有神勇名。”1而“其父润亭先生,名德潜,避洪、杨乱,游幕粤西。匏公(魏戫号)生十余岁,即以拳术著,最善七节鞭及壁虎功。壁虎功者,能以背游,缘墙壁以上。当时金田乱后,粤西豪客最多,匏公身负异技,二丈高楼,能耸身跃过,于是群奉为首领,一日于市中平人之不平,或诉于润亭先生,大怒,严责之。匏公跪而自投,断一指自食之,誓不与少年游。由是折节读书,以光绪乙酉举于乡……绝意于仕进。又不乐家食,游幕四方,曾主谭文毅(谭钟麟)、鹿文端(鹿传霖)幕,继为袁项城(袁世凯)、岑西林(岑春煊)所礼,数电相召,然皆不就。足迹西历甘肃,东穷辽沈,晚乃蛰居津沽。革命后,以鬻书为生”2,从记述中可见魏戫丰富的人生阅历和倔强的性格。1931年,香港《中和报》还载有一篇短文,讲的是魏戫在天津打外国水兵的故事。据报人高伯雨考证,此事发生地应为上海而非天津,但这则故事流传甚广,笔者不在文中赘述。

清末民初,魏戫的书法亦名重一时,他与鲁迅的父亲周伯宣为至交好友,曾受邀为北京山会邑馆(即绍兴会馆)题写匾额。民国时期,北洋政要曹汝霖与他交好,二人常对饮于“菜根香”酒肆之中,曹父过逝后,曹汝霖还请他为父亲书写墓志铭,曹对魏评价极高,认为魏戫“真是能文能武,技术工夫,亦臻上乘,亦奇人也。”3据传,他性情高亢,军阀张作霖喜其书,曾托叶恭绰以千金求录“家庙碑”及“戒子孙文”,被他拒绝,无奈叶氏再三劝说,最终仅抄录其文不署名字加以妥协。袁世凯也曾以金钱高位延聘于他,亦为魏戫所拒。他晚年与旧京梨园界秦稚芳,罗瘿公、王瑶卿交往较多,王瑶卿故居中的“古瑁轩”三字即为魏戫所书,梅兰芳、程砚秋、余叔岩、俞振飞还曾向他学习声律、音乐、戏曲,时慧宝在戏剧界以擅书闻名,其书法亦曾得到魏戫的指授。魏戫去世后,余叔岩曾出1000银元作为奠仪(此款可在当时的北京购买一个四合院)。1935年秋,梧州人士(魏戫曾久居梧州)为其夫妇印行《魏铁珊陈肖兰遗集合刊》。据张大千弟子巢章甫记,魏戫有一子名公孟,喜好收藏古墨纸笔,亦曾活跃于旧京。

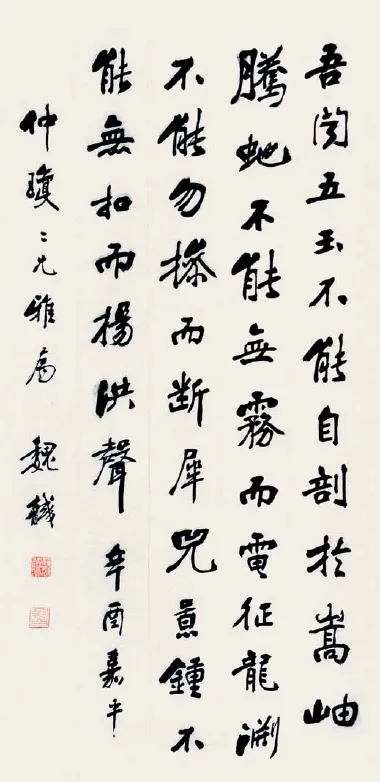

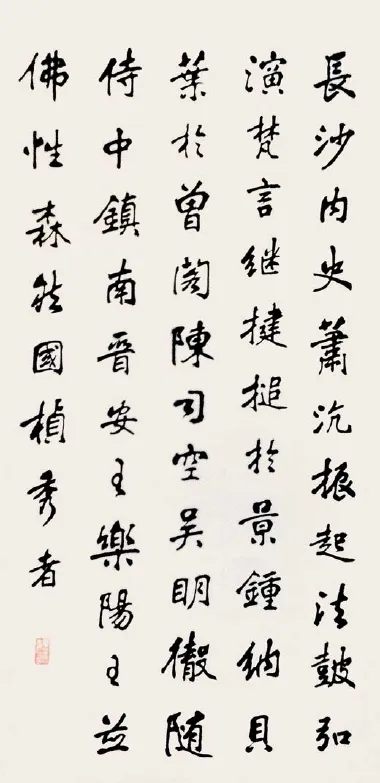

魏戫 行楷书条幅

魏戫 行楷书条幅

注释:

1 黄濬《花随人圣盦摭忆》,469—470页,中华书局,2008年。

2 同1。

3 曹汝霖《曹汝霖一生之回忆》,82页,中国大百科全书出版社,2010年。

魏戫 行楷书条幅

谈到魏戫的书法,确有其过人之处,他最初应临习过一定的帖学书法,后因喜诵读阮元《南北书派论》《北碑南帖论》,而倾向碑学,他认为帖过于妍美,因此取法《张猛龙碑》,后又参之《瘗鹤铭》,还一度临习汉隶,进而上溯先秦,得秦篆周籀之神髓。有学者认为魏戫书法功力不如李瑞清,但笔者认为此说法值得商榷。魏戫楷书受《张猛龙碑》影响较深,从存世的魏戫书《林绍年神道碑》来看,此碑大约是他五十六岁时所书,字体端庄遒美,结字带有很强的《张猛龙碑》特色,中宫收紧,左右顾盼,欹正相生,用笔浑厚自然,方圆并济,体势上受《瘗鹤铭》影响,于平直中寓险绝,兼得《瘗鹤铭》“古拙奇峭,雄伟飞逸”之势,气格高雅雍容,无一丝做作之意,加之魏戫自幼习武,其楷书中还孕育着一种刚强之美,用笔坚挺自信,如刀砍斧割,痛快淋漓,但非如陶濬宣、李瑞清求筋骨外露,剑拔弩张之势,而是将强健之骨化于无形之中,取内敛挺拔之势,堪称书碑高手。

除《林绍年神道碑》外,据笔者分析,魏戫的楷书还呈现出另一种面貌,也有人说他的书法是多种心态揉成的“复合体”,这也是其书法的高明之处,根据笔者所见,魏戫楷书最常见的是取法《张猛龙碑》,他书写的墓志铭大多采用此种风格,魏戫能将易书刻板的墓写得灵动奇肆,《林绍年神道碑》即是他此类楷书的代表之作。还有一类魏戫楷书则带有明显的《石门铭》面貌,取《石门铭》“清劲超逸”之势,去除了书作中的“重浊之气”,真可谓“似不食人间烟火者”,且他深谙碑派书法脉络,知《张猛龙碑》放大不易,以此面目自成一家较难,即使掺入《瘗鹤铭》亦不能与康有为派书风相抗衡,因此他取法《石门铭》,以《张猛龙碑》《瘗鹤铭》之基础融合《石门铭》,借鉴康有为的碑派书风特点,而形成自家独有面目。据黄濬讲,魏戫还能以《龙藏寺》体作小楷,可惜此类小楷存世不多,很难对其说法加以佐证。在拍卖市场中,偶能见到魏戫篆隶书,但真伪难知。除楷书外,魏戫亦写一些行楷书,为将《张猛龙碑》变化而成之字体,体势凝重而神气不散,亦是一种他个人风格的展现。由于诸多的历史原因,魏戫的书法似乎存世不多,如今知道他的人很少,甚至许多专业学者也对这位活跃于清末民初的碑派书家不甚了解。但笔者认为魏戫的书法风格有其时代的独创性,应对其作品详加收集整理,或可增进世人对清末民初碑派书风的了解。

(本文作者任职于首都博物馆)

责编/王可苡