从本生故事雕刻试析云冈第7、8双窟的营建

2016-11-03高海燕

高海燕

(中山大学社会学与人类学学院,广东 广州 510000)

从本生故事雕刻试析云冈第7、8双窟的营建

高海燕

(中山大学社会学与人类学学院,广东 广州 510000)

佛教本生故事题材种类繁多,每类故事都有各自的特点和所要突出的佛教义理,云冈第7、8窟为一组双窟,是云冈第二期最早开凿的洞窟,本生故事是第7窟重要的雕刻题材,今能辨识的本生故事大体以“舍身”和“孝亲”两类题材为主,分别以“舍身饲虎本生”和“睒子本生”为代表,它们的出现并不是随意的拼凑和组合,而是有着深层的历史、宗教原因,且它们与洞窟里的其它佛教内容往往互相印证,形成一个系统的整体。

云冈双窟;本生;舍身饲虎;睒子

本生故事记述佛及弟子们在过去往生中的事,特别是指释迦牟尼佛于过去无数劫以来修种种菩萨行的事迹。云冈石窟目前尚存佛教故事雕刻画面220余幅,可考名者198幅,其中本生故事有月光王施头、昙摩绀闻偈焚身、慕魄太子本生、舍身饲虎、睒子本生和儒童本生几种,前5种都存于第7窟内,月光王施头、昙摩绀闻偈焚身和舍身饲虎本生(又称萨埵太子本生)强烈地传达着佛教的“布施”精神,其中又以舍身饲虎本生雕刻位置较为特殊,睒子本生是佛教义理和中国传统儒家文化相结合的产物,鲜明反映了“孝亲”、“忠君”以及“仁爱”的思想。可以说第7窟是以本生故事雕刻为主,而其主旨即是反映“舍身”和“孝亲”两大理念。云冈石窟的开凿是皇家行为,与北魏皇室有着千丝万缕的联系,以往学人在研究第7、8双窟时,对其窟内佛教故事雕刻的用意往往有所忽略。佛教洞窟的研究须以窟内的图像为基础,而任何图像都不能脱离特定的时代和历史。本文拟以第7窟中的本生故事雕刻为切入点,以“舍身饲虎本生”和“睒子本生”为中心,试析第7、8双窟的开凿年代和目的。

一、云冈第7、8窟中的本生故事雕刻及主要内容

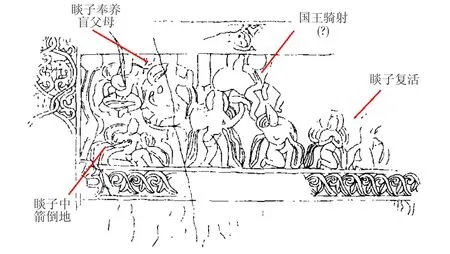

图1

云冈第7、8窟为一组双窟,分前、后室,第7窟前室东壁分层分栏浮雕多幅本生故事,但风化剥落严重,今能辨识者有睒子本生、月光王施头本生、昙摩绀闻偈焚身本生和慕魄太子本生等内容。睒子本生为单幅式画面(图1),图像右侧上方雕盲父母坐于草庐之中,旁边立一人物,有头光,应表现睒子深山供养双亲,其上部有一人形模糊难辨,推测为国王骑马误射睒子,盲父母下方,睒子中箭倒地,右手捂住胸口。画面左侧风化严重,仅见三人面南胡跪,中间一人似有头光,排除国王向盲父母忏悔谢罪,应为睒子复活情节。月光王施头本生画面可分为上下两部分,上层一大象,象鼻垂地,象背上人物雕刻风化不清,该人物身后有一侍者,仅存头部;下层几乎是与大象四足相接处有一舟形盘状物,内盛五颗人头,舟形托盘下方一角,一人躬腰垂首,长发缠系于一竖直的立杆上,立杆上端内容无存,不知是否为树。[1](P93)昙摩绀闻偈焚身本生雕刻中,一盝顶楼阁式宫殿前,一人左手上举,右手叉腰,身边二立像,迎面有一簇高挑的火焰,其余风化不明。[1](P95)慕魄太子本生雕刻可见一楼阁式建筑前,设门及围栏,门半开,院内一人仰躺于一木板上,下有三人托扛,上方一人张臂。门外阶上一人盘坐,一人作奔跑状,二者之间另有一立像,左腿微曲。[1](P96)

第7窟后室北壁(正壁)下层拱形龛(内塑二佛并坐像)拱楣外两侧雕有一幅舍身饲虎本生,风化较严重,对称布局:西壁有三人面北而立,应是三位太子的形象,第一位右手持莲花,左手泐蚀,第二位手部风化不明,第三位双手合十。三位人物的下方有一人形,仅存双腿,其下方又可见数只虎形动物,推测应为萨埵坠崖的情节。折入北壁的部分隐约可见山峦和大小7只老虎,似有一人物横陈虎群中,应表现虎食萨埵肉身的场面(图2)。东壁有二人面北而立,仅存膝部,与西壁三太子遥相对应,概表现萨埵舍身后二兄悲号闷绝,转向北壁依稀可见山间有一宫殿形建筑,可能与三王子出游和起塔供养有关。根据浮雕内容结合相关载有舍身饲虎的经典,该本生故事应依据《金光明经·舍身品》完成。

图2

第7、8窟前室均无顶,第7窟东壁和第8窟西壁对称,两个壁面均雕刻佛经故事,第8窟前室西壁残留两处故事浮雕,因风化严重内容不明,根据赵昆雨先生的分析,从整个壁面看上去,这里当初也应具有如同第7窟东壁那样的浮雕故事,两相呼应,此亦双窟之常法,唯不知其为本生故事还是本行故事,按第8窟主室北壁残存佛本行故事雕刻,该窟当以本行故事表现为意趣。[1](P10)第7窟西壁和第8窟东壁共用一墙,满壁雕千佛像。双窟后室为平面长方形,北壁都分上下二层,第7窟上龛中央为交脚弥勒菩萨,两侧为倚坐佛,再其侧为思惟菩萨,下层为二佛并坐(图3、图4);第8窟上龛正中为倚坐佛像,两侧依次雕交脚弥勒菩萨和思惟菩萨,下层为坐佛龛像,上下龛之间的两角空隙处雕有佛教故事。两窟东西两壁均塑两列四层坐佛龛像,多为表现佛传故事,第7窟南壁有维摩、文殊龛像及交脚弥勒和供养天人等。两窟运用大量壁面雕刻释迦牟尼生前事迹以及佛传故事,意在突出释迦的修行过程和生平经历。

图3

图4

二、本生故事雕刻与相关历史背景

云冈双窟是北魏太和时期孝文帝、冯太后共同执政这一格局的反映。根据宿白先生的观点,第7、8窟是云冈第二期石窟中最早的一组,大约完成在孝文帝初期,为孝文帝所开,[2]这一判断已在国内学界基本达成共识。笔者据第7窟内的佛教故事进一步推测,该窟很可能与纪念献文帝有关。

献文帝于和平六年(466年)即皇帝位,皇兴五年(471年)禅位于年仅5岁的孝文帝。关于献文帝禅位的原因史书记载不一,或云:“帝雅薄时务,常有遗世之心”,[3](P131)或曰:“上迫于太后,传位太子”,[3](P2412)无论是道家无为思想的表现,还是身体健康问题,[4]来自于冯太后的压力都应对献文帝禅位造成影响。献文帝即位之初,冯太后临朝听政一年多,虽然孝文帝出生,“是后罢令,不听政事”,[3](P328)但一股政治力量的完全消失绝非朝夕之事,从之后孝文时期的政局可以想见,聪颖志高的冯太后并不会在此时完全放弃权柄,至少对朝政多有干涉。皇帝是处在风口浪尖的人物、各种矛盾的焦点,在明争暗斗的宫廷皇室,隐退幕后做“太上皇”应更加有利于保全自身和年幼的孝文,与冯太后分庭抗礼。最初献文欲禅位于叔父拓跋子推,显然有以一位年长之君来钳制冯太后之意,但最后在众臣固谏之下改变主意,让位给儿子。献文帝虽为“太上皇,明不统天下”,[3](P132)但仍“国之大事咸以闻”,[3](P132)一方面帮助年幼的孝文帝处理朝政,另一方面防止大权旁落以冯太后为代表的外戚手中,帝后之间的矛盾也在这种背景下愈演愈烈。延兴五年(475年)十月,“太上皇帝大阅于(平城)北郊”,[3](P142)这显然是对冯太后的一种示威。承明元年(476年),献文帝“崩于永安殿”,[3](P132)年23岁。献文帝之死,《魏书》、《北史》、《资治通鉴》等相关记载皆言与冯太后有关,张金龙先生经分析进一步指出,延兴末年,统治集团内部拥护献文帝的力量在不断削弱,相反冯太后亲信集团的力量却在不断加强,在这种政治背景下,冯太后乘机毒死献文帝,重新控制了北魏王朝的最高统治权。[5](P362)想必这一事件的舆论影响很大,献文帝被害时孝文虽然年幼,但之后定无法隐瞒,孝文对父亲的死因应心知肚明。

据《魏书·高祖纪》载,献文对其子“尤爱异之”,而孝文帝“幼年有至性,年四岁,显祖曾患痈,帝亲自吮脓。五岁受禅,悲泣不能自胜。显祖问帝,帝曰:‘代亲之感,内切于心。’显祖甚叹异之”,[3](P186)父子二人感情非常深厚。“承明元年八月,高祖于永宁寺,设太法供,度良家男女为僧尼者百有余人,帝为剃发,施以僧服,令修道戒,资福于显祖。”[3](P3039)可见献文帝刚去世,孝文就设供追念父亲,后来为其开窟造像也应是情理之中。冯太后猜忍多疑,聪颖过人,权力欲极强。为更加稳妥地行使权力,保全自己和儿子,献文帝策略性禅位,但最后还是在与后党的斗争中落败,与“舍身”理念何其相似。月光王施头本生、昙摩绀闻偈焚身本生与舍身饲虎本生均表达这一思想,和睒子本生同时被雕于第7窟,正是孝文帝对父亲“舍身”行为的缅怀和孝亲之情的体现。

事实上对孝文而言,来自太上皇和冯太后两方面的影响始终都在发生作用。在睒子本生故事中,睒子被国王误射将死,但不怨不恨,只求国王代替照顾父母,似乎孝文帝借此在传达对冯太后所作所为的一种释怀,因为从之后的史料记载来看,冯太后临朝听政时,孝文帝表现得十分谨慎恭顺。为了突出献文帝“舍身”而又不至过于显目,招来非议,舍身饲虎本生浮雕的位置也更为特殊:现存汉传佛教艺术中的舍身饲虎本生图像,只有两处位置在佛龛外侧,分别是云冈第7窟与第35窟,这一安排固然有洞窟整体设计的考量,但仍应就其他方面引起注意。第35窟属云冈第三期洞窟,在此暂不讨论。云冈石窟造像一开始就体现帝王“即是当今如来”[3](P3031)、“令如帝身”[3](P3036)的人神合一观念,第7、8双窟后室正壁上层龛内均为未来将继任佛祖的弥勒菩萨,第7窟后室正壁下层龛内为二佛并坐像,而第8窟后室正壁下层龛内则是释迦佛,这些都是云冈石窟中的常见题材,但此组双窟中的正壁主像分别以“过去多宝佛+现在释迦佛+未来弥勒”和“现在释迦佛+未来弥勒”的对应形式出现,更似暗示献文、孝文二父子和冯太后的对峙。将舍身饲虎本生雕于二佛并坐龛楣外两侧,即有献文“舍身”为保全自己和儿子的寓意。第7、8窟造像既有汉文化传统的影响,又突出体现了鲜卑族固有的文化因素,而紧随其后开凿的洞窟中,鲜卑文化的韵味有所淡化,[6](P196)后者固然与孝文帝推行一系列汉化改革政策是相符的。再观第7、8窟鲜卑因素形成的原因,除了多元文化的渗透、开凿石窟的粉本影响,也有统治者的政治需要。冯太后本籍长乐信都,其地俗尚儒学,她听政时期大力倡导汉化,可算是北魏初期汉文化的代表,从第7、8窟中较为突出的鲜卑因素中亦可感受到,这一特殊历史时期,拓跋鲜卑族皇室和以汉族冯太后为代表的外戚集团之间复杂又微妙的关系。此外还应注意,慕魄太子本生在云冈仅见于第7窟,故事中的太子聋哑痴呆,“正欲舍世缘,安身避恼,济神离苦耳,今反当为诳诈所危。”[7](P408)因为知道自己的宿命因“口业”所造,索性闭口不语,装聋作哑,这或影射孝文帝对于险象环生的宫廷纷争有意保持回避和沉默。该故事还出现了国王禅位情节,不同之处在于故事中太子拒绝了王位,出家修成佛道。笔者认为本生故事中的内容与现实相较,恐不仅仅是巧合。

宿白先生曾指出,“云冈第二期窟室开凿时间,应在公元471年至公元494年之间或稍后”。按前文所述,献文帝于471年禅位,但并没有放弃军国政治大权,且当时孝文帝尚年幼,政局其实处在献文帝和冯太后的明争暗斗之中,直至476年献文帝暴崩,在这期间孝文帝主持修造洞窟以表达对其父的感情是不大可能的。《魏书》中明确记载孝文帝初期5次行幸武州山(云冈石窟),第1次在延兴五年(475年)五月,“此时孝文不过8岁大小,这年也是其父献文太上皇帝生前最后一年,献文尚掌握朝政。因此,孝文帝这次‘幸武州山’的活动礼仪性质更大一些,也谈不上冯太后参与石窟建设的可能。”[8]献文帝去世后,孝文帝于太和元年(477年)、太和四年(480年)、太和六年(482年)和太和七年(483年)4次行幸云冈石窟,第一次是为祈雨,后3次时间间隔都较短,可见云冈造窟工程正如火如荼。太和五年(481年),孝文帝行幸方山时立碑“铭太皇太后终制于金册”,[3](P150)即宣布冯太后结束称制,还政于孝文,虽然这只是表面现象,并不代表她真正退出政治舞台,但其实为孝文开始参与执政提供了条件,这年孝文帝15岁,开窟造像并将对父亲的追念融入其中已成为可能,太和四年行幸武州山时,很有可能第7、8窟工程已开始进行。第9、10双窟在第二期中略晚于第7、8窟,大致可以推定是孝文帝初期宠阉钳耳庆时于“太和八年(484年)建,十三年(489年)年毕”工的石窟。[2]综上所述,云冈第7、8双窟的始凿年代可进一步推断在公元480年前后,同之后的双窟一样,代表孝文帝、冯太后“二圣”,但在第7窟中,揉进了对献文帝的追思。

三、本生故事雕刻与洞窟其它佛教内容的关系

云冈双窟与其他单体窟室相比,在表现佛教思想上有着特定的体现方式:洞窟中的内容与洞窟外壁的中心标志联系紧密,据此分析,7、8双窟意在展现释迦修行的过程,[9]结合上文所述,这一过程或隐喻献文帝传奇的一生。细考第7窟内现存的佛教题材,除表达“施舍”和“忠君孝亲”理念的本生故事雕刻外,主要有三世佛、释迦多宝、千佛和维摩文殊造像,这些内容所体现的思想和本生故事之间有着一定的联系和共通之处。

(一)三世延续、佛境永恒 将交脚弥勒和释迦多宝二佛上下组合在一起,是三世佛的一种表现形式,这一布局清晰地显示了过去、现在、未来的佛陀传承体系。佛教认同生死轮回,主张身生身灭,永无止境,多宝佛、释迦佛、弥勒造像合理排列,象征三世延续,暗示佛境的永恒不灭,前室东壁和佛龛两侧的本生故事再次突出佛于过去无数劫修行菩萨道,慈悲舍命,肉身虽灭,但得成正果,其法身永存不坏。

(二)法华思想的体现 第7窟中的弥勒、二佛并坐和千佛都是《法华经》中的重要内容,李静杰先生曾指出,“北魏至东魏、西魏时期的佛教图像,基本受法华经思想支配。”[10]同时“本生、因缘、佛传图像多被借用,以表述法华经方便说法的意图。”[10]以云冈石窟为代表的北魏皇家石窟寺,鲜明地反映着以《法华经》为主流的信仰。《妙法莲华经》卷四《提婆达多品》云:“尔时佛告诸菩萨及天人四众:‘吾于过去无量劫中求法华经无有懈惓。……为欲满足六波罗蜜,勤行布施,心无悋惜。象、马、七珍、国、城、妻、子、奴婢、仆从,头目、髓脑、身肉、手足,不惜躯命。……’时有仙人来白王言:‘我有大乘,名妙法华经,若不违我,当为宣说。’王闻仙言,欢喜踊跃,即随仙人供给所须。采果汲水,拾薪设食,乃至以身而为床座,身心无惓,于时奉事。经于千岁,为于法故,精勤给侍,令无所乏。”[11](P34)法华经在此强调布施的重要性,其中包括施舍身肉,这与舍身饲虎等本生故事的主旨是一致的。在《妙法莲华经》卷7《妙音菩萨品》中,妙音菩萨问候释迦并求见多宝佛时提出了一系列所关心的问题,其中就有:“无不孝父母、不敬沙门、邪见、不善心、不摄五情不?”[11](P55)可见法华经中也包含引导信众孝敬父母的用意。此外,吉藏撰《法华玄论》卷2引北凉高僧道朗话云:“多宝塔现,明法身常存。”[12](P376)即多宝塔象征法身,法身是永存不灭的,而“佛本生造像应该属于法身观范畴”,[13](P30)释迦于前世修行中虽屡次奉献肉身(即生身),但法身常在并因此证得佛果,以多宝塔为象征的法华经在此彰显了与本生的呼应。

(三)禅观思想的体现 北朝佛教重视禅修,云冈石窟造像处处体现禅观思想。从广义来看,修禅主要包括两个方面,一为观佛,二为不净观,与观佛的美妙相反,认为肉身是粗鄙的、污染的,是执障和修禅入定的质碍,应当将其翦灭、舍弃。第7窟中的主要雕刻内容均是禅观对象,以“舍身饲虎”为代表的本生故事中,施舍肉身的各个部分乃至生命,既拯救了苦海众生,又完成了精神上的升华,作为一种转识成智的标志,被雕刻在洞窟内。北朝时期非常流行的禅观经典《佛说观佛三昧海经》卷7《观四威仪品》中提到了诸多本生故事,其中包括“投身饿虎处,以头布施处”等,[14](P681)说明刻画这一类本生故事,目的之一即是作为修禅观像时的对象物。

(四)维摩诘思想的体现 魏晋南北朝以迄隋唐,维摩诘思想广为流行,维摩文殊造像频繁出现在云冈石窟中,包括第7窟南壁。《维摩诘所说经·佛道品》中,文殊师利问维摩诘怎样才能通达佛道,维摩诘道:“行于非道,是为通达佛道。”[15](P594)具体而言,菩萨应克服所处境地的各种污秽险恶、恼瞋愚痴、悭贪恚乱,其中包括“舍内外所有,不惜身命”。[15](P549)在《维摩诘所说经·佛国品》中,宝积菩萨请释迦牟尼说诸菩萨净土之行,佛祖言六波罗蜜之法(布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧),即菩萨净土,其中布施的内容包括身体,甚至生命。可见,在维摩诘思想中,舍身是行菩萨行的重要一环。文殊与维摩诘之间的互问互答是维摩诘经中最精彩的环节之一,文殊问维摩诘之疾“何所因起?其生久如?当云何灭?”维摩诘答曰:“从痴有爱,则我病生;以一切众生病,是故我病;若一切众生病灭,则我病灭。所以者何?菩萨为众生故入生死,有生死则有病;若众生得离病者,则菩萨无复病。譬如长者,唯有一子,其子得病,父母亦病。若子病愈,父母亦愈。菩萨如是,于诸众生,爱之若子;众生病则菩萨病,众生病愈,菩萨亦愈。又言是疾,何所因起?菩萨病者,以大悲起。”[15](P544)这里将菩萨的“自觉觉他”行为比作父母对孩子的无私奉献。不少载有舍身饲虎和睒子本生故事的经典在叙述萨埵、睒子死后,都突出描述了父母抱着儿子的尸体哀号闷绝,睒子的盲父母甚至情愿“身代子死”。[16](P443)在维摩诘经与该两种本生故事之间,其实存在着佛菩萨对众生大慈大悲和父母子女孝亲怜爱的潜移默化。

四、余论

现存云冈第7窟中的本生故事雕刻以“施舍”和“孝亲”类为主,除作为常规性的洞窟内容组成部分之外,应有其特殊的用意,结合史实可进一步分析第7、8双窟的开凿年代和目的。同时这些本生故事并不是孤立的存在,其与同窟内相关题材有一定联系,在佛教内涵的表达上具有共通之处。

需要指出的是,笔者将第7、8双窟的开凿年代比定在公元480年前后,按照宿白先生的分期,云冈第一期洞窟也就是昙曜五窟工程的开凿年代为公元460-471年,那么在第二期最早营造的第7、8窟之前,也就是公元472-479年之间,云冈的情况又是如何呢?现有史料鲜有记载,笔者推测,这段时间应是云冈石窟第一、二期之间的过渡时期,献文帝于此时有造窟行为,但总体来说,“云冈工程稀少”。[17]第7、8双窟无论从窟形构造、窟内题材、风格特征等方面都与昙曜五窟迥异,这种转变应不会在短期之内实现。《大金西京武州山重修大石窟寺碑》引《云中图》云:“献文天安元年革兴造石窟寺,然未知有何所据”,[4]说明献文帝在云冈是有造窟工程的,但并不是重点所在,当时“献文帝兴建佛寺地点的选择,似已转移到平城和北苑”,[17]后者也就是位于大同市西北小石子村的鹿野苑石窟,文献明确记载献文帝在禅位之后,也就是公元471年“建鹿野佛图于苑中之西山”。[3](P3038)另据员小中先生分析,献文帝在云冈的造窟工程“就是5、6、7、8窟上方平台和6-11窟”,[4]若此说成立,7、8双窟开凿在献文帝修造工程的附近,除表征孝文帝和冯太后这“二圣”外,也或与纪念献文帝有关。

[1]赵昆雨.云冈石窟佛教故事雕刻艺术[M].南京:凤凰出版传媒集团,2010.

[2]宿 白.云冈石窟分期试论[J].考古学报,1978(01):27-28.

[3]魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[4]员小中.献文帝与云冈石窟[J].丝绸之路,2009(08):23-24.

[5]张金龙.北魏政治史(5)[M].兰州:甘肃教育出版社,2008.

[6]李雪芹.试论云冈第7、8窟雕刻中的鲜卑因素[A].2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)[C].北京:文物出版社,2006.

[7]安世高译.佛说太子慕魄经[A].大正新修大藏经(第3册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[8]员小中.云冈石窟的皇家特性[J].山西大同大学学报(社会科学版),2012(05):40.

[9]王 恒.云冈双窟研究[J].敦煌研究,2003(04):14-15.

[10]李静杰.北朝隋代佛教图像反映的经典思想[J].艺术考古,2008(02):97.

[11]鸠摩罗什译.妙法莲华经[A].大正新修大藏经(第9册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[12]吉藏.法华玄论[M].大正新修大藏经(第34册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[13]贺世哲.敦煌图像研究(十六国北朝卷)[M].兰州:甘肃教育出版社,2006.

[14]佛陀跋陀罗译.佛说观佛三昧海经[A].大正新修大藏经(第15册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[15]鸠摩罗什译.维摩诘所说经[A].大正新修大藏经(第14册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[16]圣坚译.佛说睒子经[A].大正新修大藏经(第3册)[C].台北:新文丰出版公司,1983.

[17]宿 白.《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的发现与研究——与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1982(02):45.

The Analysis of No.7&8 Double Cave of the Yungang Grottoes from Jātaka Stories Carving

GAO Hai-yan

(School of Sociology and Anthropology,Sun Yat-Sen University,Guangzhou Guangdong,510000)

There exist a great variety of The Buddhist Jātaka stories,each story has its own characteristics and Buddhist theory need to highlight,No.7&8 cave at the Yungang Grottoes is a double cave which were built earliest at the second period,the main contents in No.7 cave are Jātaka stories carving,we can identify the stories in general“almsgiving”and“ filial piety”in two subjects,which represented by“the Jātaka of Prince Mahasattva”and“the Jātaka of yāmaka”,the appearance is not scrape together optionally,but there are deep-seated historical and religious reasons,in addition,these illustrations and other Buddhist content in the same caves often confirm each other,they are scientific entirety.this paper will analyse these phenomena.

Yungang double Grottoes;Jātaka;the Jātaka of Prince Mahasattva;the Jātaka of yāmaka

K879.22

A

2016-05-30

中央高校基本科研业务费专项资金项目“‘舍身’与‘孝道’——中国汉传佛教‘舍身饲虎本生’和‘睒子本生’图像研究”(14LZUJBWYJ106)

高海燕(1980-),女,甘肃兰州人,博士,助理研究员,研究方向:佛教考古及石窟艺术。

1674-0882(2016)04-0034-06

〔责任编辑 马志强〕