生物-心理-社会医学模式下老年抑郁症研究进展

2016-10-26于孟丽

于孟丽 李 婧

(德州学院医药与护理学院,山东 德州 253023)

生物-心理-社会医学模式下老年抑郁症研究进展

于孟丽李婧

(德州学院医药与护理学院,山东德州253023)

生物-心理-社会医学模式;老年抑郁症

老年抑郁症发生与躯体、心理、社会因素密切相关〔1〕。自1977年美国学者Engel提出生物-心理-社会医学模式以来,引发了国内外学者与此有关的研究热点〔2〕。本文从这一角度出发,探讨老年抑郁症的病因、症状、诊断、治疗、预防及预后。

1 老年抑郁症

老年抑郁症是较常见的老年期精神障碍。广义的老年抑郁症是指发生在老年期(≥60岁)抑郁症,包括原发性(含青年或老年期发病,老年期复发)和见之于老年期的各种继发性抑郁。狭义的老年抑郁症是指≥60岁首次发病的原发性抑郁。1999年,在英国伦敦召开的国际抑郁症治疗研讨会发出这样的警告:在未来20年内,抑郁症将超过癌症,成为仅次于心脏病的第二大疾病〔3〕。张玲等〔4〕在对我国2000~2010年老年抑郁症的患病率研究中,发现我国老年人群抑郁症的合并发病率为22.6%〔5〕。

2 生物-心理-社会医学模式理论与老年抑郁症命题

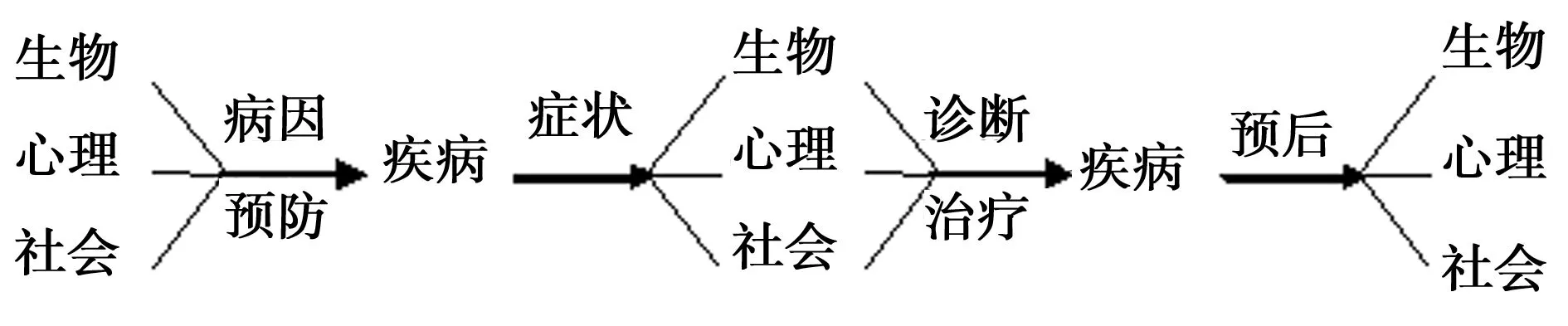

2.1生物-心理-社会医学模式的理论构成梁渊等〔6〕提出生物、心理、社会医学模式揭示的是10个基本概念(生物-心理-社会;疾病;病因、预防;症状、诊断;治疗、预后)、3层逻辑关系(并列、递进、因果)、6个命题(病因、预防、症状、诊断、治疗、预后)。见图1。

图1 生物-心理-社会医学模式的理论构成

2.2新的医学模式下的老年抑郁症命题老年抑郁症的研究可以用新的医学模式的6个命题进行阐述:①生物因素、心理因素和社会因素共同构成老年抑郁症的病因;②老年抑郁症的病因是老年抑郁症预防的基础,老年抑郁症的预防包括生物预防、心理预防和社会预防;③老年抑郁症的病因是老年抑郁症症状产生的基础,老年抑郁症的症状同时包括生物症状、心理症状和社会症状;④老年抑郁症的病因和症状是老年抑郁症诊断的基础,疾病的诊断包括生物诊断、心理诊断和社会诊断;⑤老年抑郁症的病因和症状是疾病治疗的基础,疾病的治疗包括生物治疗、心理治疗和社会治疗;⑥老年抑郁症的病因和症状是疾病预后的基础,疾病的预后同时包括生物预后、心理预后和社会预后。

3 新医学模式下的老年抑郁症相关研究

3.1相关因素

3.1.1生物因素老年抑郁症的生物因素可分为遗传因素、生化异常、神经-内分泌功能失调。遗传因素在早年对抑郁症的影响比较明显,Kendler等〔7〕研究发现42岁以上的男性、女性双胞胎抑郁症的同病率分别是42%和29%,其中孪生兄妹(姐弟)的遗传风险更高,发病年龄也早;生化异常主要是增龄引起中枢神经递质改变,如5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)功能不足及单胺氧化酶(MAO)活性升高,影响情绪调节;神经-内分泌功能失调主要是下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴功能失调导致昼夜周期波动周期紊乱,睡眠障碍是其主要表现〔8〕。高月霞等〔9〕调查结果显示,睡眠状况是老年抑郁症发生的影响因素,睡眠状况良好的老年人抑郁症发生明显低于睡眠状况差的老年人。生物因素即老年人的躯体功能状况,研究表明,在患有其他躯体疾病的老年人中,老年抑郁症发病率高达50%〔5〕。孙菲等〔10〕研究也表明,躯体功能是对老年抑郁症状转归的重要影响因素,为降低老年抑郁症的发病风险和改善老年抑郁症的预后,提高生活质量,应该重视躯体功能改善。

3.1.2社会心理因素社会支持度低、负性生活事件及人格障碍等在老年期尤为显著。社会与心理相互影响,共同作用于老年抑郁症。在社会支持方面,空巢、离异及丧偶老人、养老机构的老年人及离退休老干部,由于缺乏足够的社会支持而极易产生孤独感、失望感及无用感,进而导致抑郁。社会支持与抑郁等消极情绪存在显著的负相关,社会支持水平越高,个体消极情绪也越少〔11〕。负性生活事件主要指对个体造成创伤的事件,如重病外伤、亲友去世、经济困难、亲友冲突等。Omrel等〔12〕报道,随着老年人经历生活事件频率的增加,抑郁症的发病率呈上升趋势。此外,老年人的抑郁情绪还与消极的认知应对方式,如自责、回避、幻想等有关,具有神经质性格的人也极易发生抑郁症〔8〕。

目前认为,老年抑郁症的发生及持续可以理解为是由抑郁症的各种危险因子交互作用,从而对大脑情绪神经通路造成永久性的影响,造成易感素质者,在社会心理因素或应激性生活事件的促发下,出现抑郁发作〔13〕。吕永良等〔14〕研究表明,社会心理因素对老年抑郁症的影响大于遗传因素,独居、丧偶、经济拮据、疾病缠身、躯体功能障碍等是其重要危险因素。

3.2临床症状老年抑郁症的临床症状群与中青年相比有较大的临床变异,症状多样化,趋于不典型性。老年抑郁症的表现可分为疑病性、激越性、隐匿性、迟滞性、妄想性、自杀倾向、抑郁症性假性痴呆和季节性〔8〕。

从生物角度分析,隐匿性老年抑郁症最先表现出躯体症状,常见于睡眠障碍、头痛、疲乏无力、胃肠道不适、食欲下降、体重减轻、便秘、颈背部疼痛、心血管症状等躯体症;迟滞性主要表现为行为阻滞,通常以随意运动迟滞和缓慢为特点,表现为肢体运动减少、面部表情减少、思维迟缓、语言内容贫乏、言语阻滞;疑病性患者疑病的内容常涉及消化系统症状,常见便秘、胃肠不适等,查体时却无阳性体征。

从社会心理因素分析,疑病性、妄想性、激越性、自杀倾向均表现出明显的心理变形。疑病性具有去医院反复就诊的表现;妄想性主要由于缺乏安全感和无价值感,而认为自己被监视和迫害;激越性和自杀倾向主要以焦虑恐惧、情绪低落、悲观厌世为主要表现;抑郁症假性痴呆是可逆性认知功能障碍;季节性主要是受环境影响,表现为冬季发作,春季或夏季缓解。

老年抑郁症患者更易以躯体不适就诊,这使得老年抑郁症的识别与诊断显得十分困难。有调查显示内科医生对老年抑郁症的误诊率高达50%〔15〕,说明50%的老年抑郁症患者未被早期诊断或得到及时有效的治疗。

3.3治疗干预

3.3.1预防老年抑郁症是当前全球面临的一个共同课题和挑战〔16〕。刘丽婷等〔17〕研究表明,老年抑郁症的患病率高,1年的自然转归无明显缓解,而识别率和诊断、治疗率都很低。另外,老年人的心理疾患又常具有隐蔽性、持续性的特点,容易成为精神障碍的诱因〔18〕。周培毅等〔19〕提出老年抑郁症的3级预防措施。老年抑郁症的1级预防包括控制高血压、高血脂、血浆高半胱氨酸浓度等抑郁患者合并慢性病;2级预防指利用抗抑郁药物及精神疗法单独及合并治疗老年抑郁症的复发,有效的关怀慰问、与人协作、家庭医生等对抑郁症的检测控制、教育及体育锻炼等对老年抑郁症的控制要高于独自生活的老年抑郁症患者;3级预防主要是对抑郁症临床症状进行控制,并减少由此产生的自杀等心理观念〔5〕;李桂英〔20〕提出几方面的干预措施,从生物-心理-医学模式角度来看,生物方面主要是指导老年人以良好的习惯安排生活和对老年人的生理疾病及时救治;心理方面主要是指导老年人以乐观的态度对待人生;社会方面主要是完善老年人的社会保障制度。

3.3.2治疗近年来对老年抑郁症治疗主要以药物治疗为主,配合心理治疗和电抽搐治疗。抗抑郁治疗药物已被广泛地用来治疗各种临床疾病合并的抑郁。调查表明,抗抑郁药对70%的抑郁症患者有效〔21〕。药物治疗中,赵峥等〔22〕研究显示,文拉法辛联合米氮平治疗难治性老年抑郁症的疗效优于单用文拉法辛或单用米氮平,安全性较好。抗抑郁药主要包括三环类抗抑郁药(TCAS),选择性5-HT再摄取抑制药(SSRIS)和5-HT与NE再摄取抑制剂(SNRIS),另外还有安非他酮及米氮平等〔19〕。Paula等〔23〕提出心理治疗中推荐治疗包括认知行为疗法、支持性心理疗法、人际关系疗法。另外怀旧疗法作为一种心理干预在国外已被普遍应用。电抽搐治疗通常用于多种药物治疗失败的抑郁症患者,可作为严重消极自杀、木僵拒食等重型抑郁患者的首选治疗,对难治性抑郁症患者也应合并电抽搐法。但Gardner等〔24〕对电抽搐影响老年抑郁症的认知功能方面做出一项综合研究,表明电抽搐治疗对老年认知行为方面的影响不能做出定论。赫楠等〔18〕研究显示,心理治疗组患者有更好的依从性,治疗老年抑郁症时在药物治疗的基础上配合心理治疗,可取得更好的疗效。罗红等〔3〕研究提出,在治疗轻度抑郁症时,心理治疗和抗抑郁药治疗效果一致,但是在预防和治疗重度抑郁症时,药物治疗联合心理治疗效果更显著。部分有严重消极自杀的抑郁症及难治性抑郁症也可以在药物治疗的基础上合并改良电抽搐治疗,同时合并心理治疗,可望取得更好的疗效〔25〕。在老年抑郁症的治疗干预中,中医护理作为中医学的重要组成部分,同样有着不可忽视的作用,其不仅强调心理护理,更重视导致气机不畅的物质基础的调理,尤其是采取中医独特的针灸推拿方法,使机体气血通畅,为抑郁症治疗打好基础〔26〕。项柏冬等〔27〕研究表明,采用针刺法治疗老年抑郁症可有效改善患者低落情绪,临床疗效良好。因此,综合大量研究的本质,均可归结到生物-心理-社会医学模式。

3.3.3以马斯洛需求层次理论为基础的治疗干预马斯洛理论把需求分成生理需求、安全需求、爱与归属感、尊重和自我价值实现5类,依次由较低层次到较高层次排列。老年人随着年龄的增长,需要层次更趋于低级需求的满足。同时,各种需要的满足与生物、心理和社会因素密切相关。因此,结合老年期需要层次的特点,在生物-心理-社会医学模式下,针对老年期特点的老年抑郁症治疗干预更具有方向性。对于生理和安全需求中,老年抑郁症的治疗着重在日常生活的护理、用药治疗、预防自杀等。在爱与归属方面,主要提倡老年人自身学会不脱离社会、培养兴趣爱好,另外鼓励子女与老年人同住。至于老年人的自尊需求和自我价值实现,需要个人、家庭和社会共同改善。老年抑郁症的研究为多学科的研究,包括整合心理学、认知神经科学、流行病学、生理学、药理学乃至神经生物学等多学科力量。老年抑郁症主要是指情绪性的心理障碍,以情绪低落为主要特征的一类情感性心理疾病,而马斯洛需求层次理论是行为科学理论之一,同时在心理学占重要作用。马斯洛需求理论不仅为心理学提供重要理论支撑,而且促进老年抑郁症治疗干预的相关研究。

综上,老年抑郁症的相关研究虽然更趋向于生物-心理-社会医学模式,但尚不能在新的医学模式下进行全面的阐释。老年抑郁症的治疗干预绝大多数是生物方面,心理方面逐渐增多,而社会方面只占少数。现代医学模式结构提示,生物、心理和社会在不同概念之间是并列、递进和因果的关系,老年抑郁症相关研究在心理社会方面有待加强。

1Prince MJ,Harwood RH,Thomas A,etal.A prospective porpulation-based cohort study of the effects of disablement and social milieu on the onset and maintenance of late-life depression.The Gospel Oak Project Ⅶ〔J〕.Psychol Med,1998;28(2):337-50.

2李鲁.社会医学〔M〕.第3版.北京:人民卫生出版社,2007:25.

3罗红,任荣,胡道艳,等.老年抑郁症及其防护策略〔J〕.护理实践及研究,2012;9(1):127-9.

4张玲,徐勇,聂宏伟.2000~2010年中国老年人抑郁患病率的meta分析〔J〕.中国老年学杂志,2011;31(17):3349-52.

5Alexopoulos GS.Depression in the elderly 〔J〕.Lancet,2005;365(9475):1961-70.

6梁渊,田怀谷,卢祖洵.生物-心理-社会医学模式的理论构成〔J〕.中国社会医学杂志,2006;23(1):13-5.

7Kendler KS,Gatz M,Gardner CO,etal.A Swedish national twin study of lifetime major depression〔J〕.Am J Psychiatry,2006;163(1):109-14.

8化前珍.老年护理学〔M〕.北京:人民卫生出版社,2013:16-24.

9高月霞,徐红,肖静,等.南通市老年人抑郁状况及其影响因素分析〔J〕.中国老年学杂志,2012;32(1):115-7.

10孙菲,刁丽军,汤哲,等.躯体疾病对老年抑郁症状转归的影响〔J〕.中国老年学杂志,2012;32(15):3269-71.

11Colen S,Wills TA.Stress,social support,and the bufering hypothesis〔J〕.Psychol Bull,1985;98(2):310-57.

12Omrel J,Oldehiknel AJ,Brilmna EI.The interplay and etiological continuity of neuroticism,difficilties and life events in the etiology of major an subsyndormal,first and recurrent depressive episodes in later life〔J〕.Am J Psychiatry,2001;158(6):885-91.

13张盛宇,李霞.老年抑郁症患病危险因素的研究进展〔J〕.内科理论与实践,2012;7(2):133-5.

14吕永良,吴爱勤,李鸣,等.老年抑郁症的心理社会因素研究〔J〕.中国心理卫生杂志,2004;18(4):254-6.

15Unutzel J.Diagnosis and treatment of older adults with depression in primary care〔J〕.Soc Biol Psychiatry,2002;53(3):285-92.

16王艳云,申宁.住院老年病人抑郁状态的调查〔J〕.护理研究,2002;16(3):136-8.

17刘丽婷,陈树林,金涛,等.老年抑郁的自然转归及风险预测模型〔J〕.浙江大学学报(医学版),2012;41(6):653-8.

18赫楠,李洪涛,马秀琴,等.老年抑郁症门诊心理治疗研究〔J〕.中国实用医药,2010;5(7):242-3.

19周培毅,吴自强,谢志泉,等.老年抑郁症防治新进展〔J〕.中国老年学杂志,2012;32(19):4359-61.

20李桂英.关于老年人抑郁现状的调查综述〔J〕.重庆与世界,2012;29(5):87-9.

21祝昆.老年抑郁症的形成与护理〔J〕.现代医药卫生,2005;21(18):2523-4.

22赵峥,潘苗,张三强,等.文拉法辛联合米氮平治疗难治性老年抑郁症的疗效及安全性〔J〕.中国老年学杂志,2013;33(10):2249-51.

23Paula BA,Moacyr AR,Paulo SB,etal.Electroconvulsive therapy in major depression current aspects〔J〕.Rev Bras Psiquiatr,2009;31(1):26-33.

24Gardner BK,O'connor DW.A review of the cognitive effects of electroconvlsive therapy in older adults〔J〕.JECT,2008;24(4):68-80.

25江开达.抑郁症的诊断与治疗〔J〕.医学与哲学(临床决策论坛版),2010;31(2):12-3.

26陈继根,徐筱莉,王丽萍,等.社区老年抑郁保障现状及中医护理需求调查〔J〕.中医药管理杂志,2008;16(2):109-11.

27项柏冬,韩春霞.针刺治疗老年抑郁症120例〔J〕.中国老年学杂志,2013;33(10):2399-400.

〔2015-05-13修回〕

(编辑冯超/王一涵)

山东省高等学校人文社会科学计划项目资助(J13WG52)

李婧(1963-),女,副教授,主要从事老年护理研究。

于孟丽(1990-),女,科研助理,主要从事临床护理研究。

R473

A

1005-9202(2016)17-4373-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.17.118