新常态下传统渔民边缘化的贫困研究

2016-10-26同春芬

同春芬 张 浩

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

新常态下传统渔民边缘化的贫困研究

同春芬张浩

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

渔民是农民中的重要组成部分,是我国海洋经济发展的中坚力量,“渔业经济新常态”是我国渔业经济发展的全新阶段,然而在环境污染加重、资源日趋匮乏的背景下,传统渔民在经济、政治和社会方面处于边缘化地位,甚至趋于贫困。文章以“新常态”为环境背景,分析渔民在经济、政治和社会三方面的边缘化现象,结合发展型社会政策,提出形成以政府为主导,渔民为主体,学者为导向,社会为基础的多元参与的社会化协作机制,共同应对渔民群体中的边缘化现象。

新常态;传统渔民;边缘化;相对贫困

“新常态”是中央层面对中国经济发展阶段变化的基本判断,也是对经济中长期发展态势的战略导向。“渔业经济的新常态”则是强调转变发展方式,保障渔民福祉,防风险求稳定的渔业发展状态。虽然随着海洋开发战略的实施,使我国渔民生活获得较大的改善与提高。近年来,海洋资源枯竭、环境污染加重以及相关法律法规不健全等海洋渔业发展窘境,使得渔民尤其是捕捞渔民的生活陷入困境。加之渔民在我国,处于农民和城镇居民之间,渔民群体的特殊性更加得以彰显,渔民群体的边缘化现象也日益突出。在未来一段时间内,政府、社会等多元主体应在“新常态”的环境背景下,引导渔民摆脱边缘化。

一、引言

渔民是一个比较庞大的社会群体,他们对沿海地区的经济社会发展甚至整个国民经济的发展都有着重要影响。随着社会的发展和生产条件的改善,渔民的内涵发生了深刻的变化。

联合国粮农组织(FAO)对“渔民”做出界定时,将水产品加工人以及零售商人等排除在外,仅仅是指从事捕鱼活动的人。[1]韩立民认为:“渔民是指居住于渔村、并长期从事渔业生产的劳动者。目前我我国渔业生产方式主要包括养殖、捕捞和水产品加工。虽然现在渔民作为农民的一部分,但是渔民与农民在生产和生活上存在着重大的差别,渔民有着许多自身的特殊性”。[2]本文结合《中国渔业年鉴》相关指标描述,认为传统渔民是长期以来生活在渔业村或渔业乡,在海上以渔船为工具从事捕捞活动,以打渔和出售水产品为生的渔业人口。

在经济社会发展的过程中,与之相生相伴的社会现象——贫困,在渔民(尤其是捕捞渔民)这一群体中也日益凸显。在渔民的群体中,不单单是收入的减少以及收入差距的扩大,还包括缺乏话语权、权益得不到保护等相对贫困现象尤为突出。汤森(1971)提出了相对贫困理论,对贫困进行了新的阐释。认为“贫困不仅仅是缺乏基本的物质产品,而是与其他群体相比缺乏某方面的资源,使其不足以达到整个社会的平均生活水平,从而无法达到正常的生活状态或着遭受排斥。也就是说,正是因为穷人被剥夺了拥有同等资源和条件的机会,从而陷入了贫困状态。”[3]都阳、蔡昉(2005)认为:“贫困分布由整体性向个体性过渡,贫困人口的构成也以边缘化人口为主要组成部分。边缘化人群越来越集中在生活和生产条件极为恶劣的边缘化的地区,并且集中表现为在教育水平和健康水平上较差,没有足够的生存能力。”[4]现阶段,随着社会的发展,相对贫困成为贫困的主要表现。

“边缘化”一词最早是由美国社会学家帕克在上个世纪20年代提出来的。帕克(Robort Park)认为,边缘化群体通常处于两种文化的边缘上,而且存在严重的失落感和较大的心理落差。同时,边缘化群体与其他群体的关系模糊,而且也无法得到其他群体的接受,遭到排斥。[5]在社会经济生活中,边缘化的概念通常是指从中心向边缘的向下流动过程,随着社会变迁和社会经济的分化,由于政策的变动或者结构的调整,导致一些人的社会经济地位明显下降,从而被主流人群或主流意识所排斥,所不包容。[6]

本文以海洋渔民为研究对象,认为由于社会经济分化、阶级结构以及社会制度的变迁,导致主体的社会地位趋向边缘化,被社会主流所排斥,进而导致主体陷入贫困状态的一种社会现象。边缘化导致的贫困不是主体自身产生的,而是外部力量诸如资源分配、社会政策以及社会制度等因素导致的结果。同时,边缘化贫困还具有积累性、代内传递性和长期性的特点。

随着我国海洋开发利用的步伐加快,海洋渔业资源的衰退日益严重,甚至部分资源枯竭。同时由于专属经济区的划分及“双边”渔业协定的签署,导致我捕捞渔民作业场所范围逐渐缩小,使得“渔民、海域、资源”的矛盾更加突出。改革开放以来,渔业经济迅速发展,渔民生活明显改善。但是由于近几年来海域面积的缩小、海洋资源的枯竭,海洋渔业经济增长趋缓、效益下降,渔民的收入明显下滑,而且,渔民群体内收入差距扩大,甚至一些地区的捕捞渔民陷入贫困状态,渔民群体的“边缘化”现象越来越突出。

二、渔民的边缘化的表现

渔民群体的“边缘化”表现在经济、社会、政治各个方面。在经济方面,渔民群体的边缘化主要体现为缺乏市场竞争力,就业环境恶劣以及收入不稳定;在社会方面,渔民群体的边缘化则主要体现为受歧视、社会参与不足以及合法权益受到侵犯;在政治方面,渔民群体的边缘化主要体现为缺乏话语权,无法参与、影响某些政策的制定。[7]

(一)渔民经济收入的边缘化

“经济新常态”要求经济发展以“高质量、优结构、防风险、求稳定”为特征。在经济上,以收入为衡量指标来看渔民的生活状况。1978年,我国渔民年人均收入是93元,到1993年增长到1978年的近30倍,达到年人均2681元;而同一时期的农民人均收入和城镇居民人均收入均增长为原来的7倍左右。从1978-1993年这一阶段人均收入的增长幅度来看,渔民收入的增长速度是高于农民和城镇居民的。[8]然而,随着社会经济的发展以及城乡社会保障体系一体化进程的加快,渔民和城镇居民的收入差距逐渐拉大。虽然渔民这一群体总体收入不低,但是随着社会经济的发展以及物价水平的波动,近年来渔民群体的收入呈现出如下三个特点:第一,收入有所增长,但增长速度趋缓。第二,收入结构单一,经营收入占主导。第三,群体内收入差距大,贫富悬殊。

1.收入增长趋缓

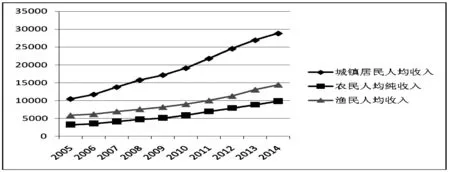

通过对近十年渔民收入的数据分析来看,2005年渔民人均收入5869元,农民人均收入3254.9元,而城镇居民人均收入10493元。到2014年,渔民人均收入14426.3元,农民为9892元,城镇居民人均收入为28844元。由此可见,从2005年到2014年近10年的数据中,2014年渔民人均收入约为2005年的2.46倍,增幅为145.8%,而2014年农民人均收入约为2005年的3.04倍,增幅为203.9%,2014年城镇居民人均收入约为2005年的2.75倍,增幅为174.9%。①从数据看来,渔民的收入增长幅度日渐趋缓。具体可见下图:

表1 城镇居民、农民和渔民人均收入对比

图1 2005-2014城镇居民、农民及渔民人均收入趋势图

在上述图表中不难看出,虽然渔民的人均收入低于城镇居民的人均收入,高于农民的人均收入,但是从增长幅度来看,渔民的增长幅度最低。而且,2005年渔民的人均收入与城镇居民的人均收入比为1:1.78。到2014年,渔民与城镇居民的人均收入比为1:2。从比例不难看出,渔民与城镇居民的人均收入差距也逐渐扩大。渔民与农民的人均收入差距在逐渐的缩小。这也证明在城镇居民、农民和渔民这三个群体中,渔民趋于边缘化。

2.收入结构单一

在渔民的收入结构中,经营收入在渔民家庭收入结构中占居主导地位。渔民主要的经济来源是依靠出售水产品,这也是渔民获得经济收入的主要来源。在渔民家庭收入结构中是工资性收入位居其次。由下表不难看出:

表2 2008-2011渔民收入结构表(单位:元)

注:表中数据根据《中国渔业统计年鉴》整理所得。

图2 2011年渔民收入结构百分比图(单位:%)

渔民收入由家庭经营收入、工资性收入、财产收入、转移性收入和其他收入等5个部分组成。[9]在上述图表中不难看出,渔民的收入结构中以2011年为例,经营收入为91%,工资性收入占4%,转移性收入占3%,财政性收入以及其他收入均占有较少的比例。在经营收入中,渔业经营收入占经营收入的92.3%,表明渔民主要的收入来源还是依赖于出售水产品。这样,渔民的单一收入结构,比较容易受到水产品捕捞量、水产品价格以及其他市场因素的影响。也正因为收入结构的单一,使渔民收入趋于不稳定状态,加剧渔民的边缘化贫困。

3.收入差距扩大

渔民的收入差距不仅仅表现在渔民与城镇居民之间,同时在渔民群体内部收入差距也日趋扩大。渔民群体内部的收入差距表现在渔船主与捕捞渔民之间的收入差距。

随着社会的发展以及阶层的分化,渔民这个特殊的社会群体发生了明显的层次分化,社会学家将他们归分为三个层次:第一个从层次是大股东,第二个层次是渔工,而以资金入股以解决就业的小股渔民则是属于第三个层次。不同层次之间渔民的收入差距悬殊,并有逐渐扩大的迹象。大船东也就是渔船主,他们的收入最高,渔工则是最低的。在某些生产水平较高的渔村,一般自己拥有船只的船老大,他们的年收入能达到几十万甚至上百万,这都要根据渔船马力的大小和拥有渔船的数量。然而,渔船上雇工的收入则比较低,一般每月的收入5000元-6000元不等,还有部分渔工收入3000元,这都根据雇工的技能和从事的工种不同而有所差异。[10]在上述数据中,可以看出在渔民群体内部收入差距比较大,悬殊的收入差距使得渔民的生活水平呈现出层次化分,而且也使得渔民的经济地位有了一定的层级划分。收入相对较少的雇工阶层,对自身的生活状态多有失望和不满,而且心理落差也不断增大,传统渔民相对贫困的生活现状日益凸显。

(二)渔民政治权利的边缘化

“政治新常态”要求全面推进依法治国的同时,要全面深化“依法治渔”,以法治精神、法治思维、法治方式推动我国渔业、渔村尤其是渔民发展的各项工作。在政治方面,长期以来我国常常把渔民纳入农民的体系内,把农民视为弱势群体,忽视渔民这一弱势群体中的边缘化群体。虽然把渔民视为农民,但并非像农民一样,拥有土地这一稳定的生活资料。在我国,渔业权是一种用益物权,而且在某种程度上受到公权力的限制,渔民和渔业组织作为渔业权的权利主体,然而渔业权的权利客体并不统一。[11]因此,渔民在政治方面的边缘化一方面表现在渔业权的保护上,相关法律不健全导致渔民的权利无法得到保障。

1.渔业权法律不健全

渔业权是一个有众多学者争论不休的权利名词。由于在法律上并没有明确的界定,虽然都承认渔业权是渔民的天然固有权利,然而在实践中却不同程度的受到侵犯,而且渔民也并没有得到及时的补偿和救济。在日本《渔业法》和英美法系中都对渔业权的主体做出了明确的界定:日本规定渔业权的主体是渔会和渔业联合会的会员,而在英美法系中则只能是自然人。然而在我国,相关法律中并没有对“渔业权”有明确的解释与界定,现行法律中也没有“渔民”的相关概念。[11]渔民在政治、法律上就处于边缘化的地位。

渔业权作为渔民天然的固有权利,是渔民的基本的生存权和发展权。然而渔民和农民虽然同属于一个体系,但是农民的土地承包经营权有专门的法律法规的保护,农民的权利得到了很好的保障。然而,渔民在广义上被当做农民实际上却无法享受和农民同样的权利,其权利的享有以及保护在法律上长期得不到有效的确认。[12]由于法律的不健全,加上社会经济发展的需要,沿海地区围垦滩涂、填海造地的现象突出,这不仅侵犯了渔民的渔业权,同时还导致渔民的“失海”现象。也是因为法律的缺失,使渔民在丧失渔业权的同时,难以得到应有的补偿。长此以往,“失海”渔民合法权益无法得到有效保障,也就陷入“养殖无海,种田无地,转产无岗,低保无份”的边缘化窘境。[13]

2.渔业管理制度(政策)不完善

渔业管理制度的不完善,导致渔民群体尤其是捕捞渔民和养殖渔民等权益受损。甚至由于渔业管理以政府管理为主,受行政干预或公权力影响,渔民的权利难以得到有效的保障。

在渔业资源管理方面,我国实施了以“双控”制度、休渔制度以及减船政策为主的捕捞限额制度和以个别可转让配额、渔船配额制度等为主的配额制度。我国较多的是关注与捕捞投入管理制度,并未形成产出控制制度和捕捞投入制度相结合的完整的渔业管理制度体系。在我国捕捞许可证制度实施过程中,缺乏准入制度的控制。因此在许可证制度实施过程中,无法明确界定“谁拥有渔业权,谁无法享有渔业权”。这种准入制度的缺失,导致传统渔民的渔业权受到排挤与剥夺,尤其是在海洋资源锐减甚至部分资源枯竭的情况下,传统渔民的生活难以保障。

在补贴政策方面,尤其是柴油补贴政策。补贴对象为三证(渔业捕捞许可证、渔业船舶检验证、渔业船舶登记证)齐全的机动捕捞渔船的船舶所有人或渔业企业。补贴按照机动渔船的总功率、作业类型和作业时间确定渔船年补助用油量,再根据年度国家成品油价格调整的差额核定发放补贴的资金,并以渔船为单位直接补助给渔船经营人。[14]从政策补贴的对象来看,主要是渔船经营人,这就加剧了渔船主和捕捞渔民的贫富差距,使捕捞渔民限于更加被动的境地,不利于改善渔民的生活。同时根据亚当·斯密“经济人”假设选择偏好理论,一些有证无船的渔民也想方设法套取补贴,这种现象加剧了未受补贴群体的贫困状况。

在转产转业政策方面,该政策是为了缓解海洋资源枯竭而提出的。该政策的实施,虽然取得了一定的成效,但是在某些程度上,加剧渔民的边缘化贫困状况。由于现有补贴率较低,渔民社会保障制度不健全,再加上渔民自身能力有限,使得渔民陷入“转产无路”的境地。同时由于转产转业政策的实施,导致了渔业陷入“过度养殖”的困境,大批养殖人员的涌入,并未减少渔业从业人员,反而冲击了传统渔民的受益权,使捕捞渔民为主体的传统渔民贫困加剧,边缘化特征明显。

(三)渔民社会地位的边缘化

“社会新常态”要求社会发展充分关注和保障人权,注重贫富分化,追求社会发展质量。在社会文化生活方面,渔民处于缺少发言权、缺乏参与权、遭受社会排斥、以及职业归属感降低等境地。根据马斯洛需求层次理论,人类的需求总是从低级向高级进化的。然而,随着社会经济的发展,在渔民能够满足自身生理需求的前提下,渔民尤其是捕捞渔民、他们更高层次的需求诸如尊重的需求以及自我实现的需求却难以实现。

1.职业归属感

归属感是主体自身的一种心理感受,是人们对某一群体的依赖和信任,通常是由于对所属的群体产生强烈的满足感和深厚的感情,而由衷的喜欢它,而且对所属群体的生存和发展竭尽全力。[15]职业归属感就是对这份职业的热爱,并且为了这份职业甘愿付出,自觉履行各种规范制度,为职业的发展做出自己的贡献。

在渔民群体中,尤其是捕捞渔民,他们的职业归属感却在下降。笔者在访谈中了解到,青岛市沙子口、烟台蓬莱市刘家旺渔村的渔工大多表达出对工作的不满和无奈。一方面,他们大多来自四川、河南等地,不仅仅背井离乡,而且大多从事出海捕捞作业,工作十分辛苦。另一方面,他们都表现出不想再让后代从事渔业的想法,感觉到从事捕捞业过于辛苦和危险。

通过统计资料发现,近年来,传统渔民中从事捕捞业的人数在下降(见下表)。一部分人数的减少,是由于我国转产转业政策的实施,使得一部分渔民弃船上岸。然而,转产转业政策的实施,虽然在一定程度上有利于保护海洋渔业资源,但是使渔民弃船上岸,尤其是传统捕捞渔民。这使得捕捞渔民丧失了基本的技能,而且从事岸上工作,大多数渔民由于教育以及长期以来的工作经验,都无法胜任捕捞以外的其他工作。

表3 渔业从业人员数量表

在上述统计资料中,可以看出,近十年中,捕捞渔民的总趋势依然是减少的,以个体经营为主的养殖业,人数在逐渐增加。养殖渔民的数量增加,表明渔民对于传统捕捞渔民职位归属感的缺失。综上看来,在职位归属感上,传统捕捞渔民的归属感在降低,不仅仅表现在人数的降低上,同时对于职业的认同感也有所下降。

2.受教育程度

由于渔民世世代代承袭着“靠山吃山,靠海吃海”的理念,捕捞打渔就成了渔民赖以为生的技术和资本,因此他们对于教育或者科学文化知识就没有特别明显的需求。笔者在青岛市沙子口和蓬莱市刘家旺渔村走访调查中发现,大多数的捕捞渔民多是初中甚至小学毕业。

长期以来受城乡二元结构的影响,我国公共服务的供给上倾向于城市,尤其是教育资源的不公平分配,更是加剧了渔民受教育程度低的现状。与此同时,渔民享受文化资源的机会也就偏少。教育作为准公共物品,具有“溢出效应”,它可以使受教育者本人及其家庭受益,社会也因此受益。[16]然而,受城乡二元结构的影响,城乡教育资源分配的不公平,使得在渔民与城市居民在享受教育资源上产生了巨大差距。

在教育资源分配上,优质的教育资源集中在城市,城市的教学设施、师资力量均比渔村雄厚的多,长此以往使得渔村的教育质量长期落后于城市。在教育经费的投入上,渔村教育经费的投入力度不足,使得教学条件等硬件设施不齐全。

在渔民受教育程度上可以看出,传统渔民在享受教育资源的过程中处于一种边缘化状态。也就是教育资源的不公平,使得渔民自身的文化素质和综合素质较低。在面对资源约束趋紧、环境污染加重的环境下,在转产转业政策的实施中,大批的捕捞渔民弃船上岸,然而由于年龄偏高、文化水平偏低以及职业技术的缺乏,导致捕捞渔民处于“转产无门”的境地,从而加剧了生活的贫困状态。

三、渔民的边缘化的改善

通过上述分析,渔民的边缘化不仅仅体现着收入方面,在政治上、社会文化方面也都有所体现。渔民群体当前面临的发展困境不单单是收入问题,同时还有权利得不到保护、缺乏话语权以及社会参与不足等方面。也就是说,渔民边缘化的贫困现象成为制约渔民群体自身发展甚至渔业发展的关键问题。因此,为了社会更好的发展,同时也为了使渔民尤其是捕捞渔民这一群体的生活和谐,我们应关注到渔民群体中边缘化贫困的现象,要强化社会权利的平等和公正,提高渔民的社会地位,使渔民摆脱边缘化的困境。

(一)渔民边缘化的理论性分析

1.基于可持续生计理论的分析

20世纪80年代以后,在联合国“世界环境与发展大会上”第一次定义了:“可持续生计”的概念。它是指“个人或家庭所拥有和获得的、能用于生存和发展的资产、能力和有收入活动的集合”。在这个概念中,资产既包括有形资产也包含无形资产,主要是运用自然资本、社会资本、人力资本、物质资本和金融资本这五类资产来维持生计,资产不仅包括存款、财产和住房等财产性的,还包括社会关系、技能、知识等非财产性的,由此可以看出资产的定义是广泛的。生计的可持续性也就是统筹利用现行己有的各类资产的策略而获得持续发展的能力,最终能够抵御外界各类风险和压力,实现生计的可持续。[17]

结合可持续生计理论的五大资本,五大资本的保障能力也有所降低,加剧渔民的边缘化贫困现状。

(1)自然资本。传统渔民以捕鱼为生,自然资本是海洋和渔业资源。由于海洋和渔业资源的公共性,使得海洋渔业生态系统严重失衡。一方面,人类在发展经济的同时忽视了海洋生态系统的承载力,对资源的掠夺性开发忽略了生态系统的自我调节能力。另一方面,在人类工业化和城市化进程中,大量污染物排放入海,加剧了海洋生态系统的不平衡。海洋生态系统的恶化,就使得渔民可持续生计的自然资本的调剂能力减弱。

(2)社会资本。渔民的社会资本是其通过社会关系网络获得资源或社会群体的接纳度。然而,在发展过程中渔民的社会参与程度不高,边缘化程度不断提高。再加上渔民多以家庭为单位从事捕捞经营活动,与渔业组织的关系日趋淡化。加之渔民本书介于城镇居民和农民之间,这种边缘化程度更加明显。

(3)物质资本。物质资本是指渔民的渔船、工具等固定资产。从相关统计资料可以看出,渔民的固定资产投资成本是呈上升趋势的。在成本上升的同时,由于可捕捞量的降低,使得部分小型渔船渔民陷入入不敷出的境地。

(4)人力资本。渔民素来在“靠山吃山,靠海吃海”的传统观念的影响下,以捕捞打渔为生,基本技能也多为海上作业能力。而且,大多数渔民受教育程度不高,因此,传统渔民在教育、知识和技能等人力资本方面不具有竞争力,一旦失海,也就陷入失业的境地。

(5)金融资本。渔民的金融资本也就是其收入,但是渔民多以捕捞、出售海产品为主要收入来源。从事捕捞的渔工工作大多都是体力活,工资收入并不高。出售海产品也受到市场波动、捕捞量等不确定因素的影响,单一的收入结构使得渔民在自我保障、实现可持续生计目标上有一定局限。

2.多维贫困理论

阿马蒂亚·森在人的可行能力的基础上,提出了多维贫困理论。贫困不仅仅是人们收入低于贫困线的问题,更是对人们享受自由的基本能力的一种限制。用阿马蒂亚·森的话来说,贫困的形式是对个人基本权利的剥夺,即“一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的那种生活的实质自由这里的实质自由应包括免受饥饿,病痛等基本行为能力。”[18]多维贫困最中心思想是贫困不仅指个人的收入贫困,还应该包括那些与生活息息相关的方面,例如医疗保障、教育、公共设施等一系类其它客观指标。贫困最基本的表现就是收入低以及物质匮乏,但健康水平、受教育程度以及社会参与程度都是衡量贫困的维度。因此,贫困是一个多维度的现象。

在分析渔民的多维度贫困时,由于多维贫困的各个维度具有很强的模糊性,采用权力剥夺法和模糊集理论,对渔民的多维贫困划分为收入贫困、能力贫困、社会排斥和参与不足四个方面,从上述四个方面阐述渔民的边缘化。

收入贫困在此本文并非探讨渔民收入的绝对贫困,主要是基于相对贫困的视角,指传统渔民收入与渔船主的收入相比,收入差距悬殊。在传统渔民自身来看,尤其是五六十岁濒临“退休”的捕捞渔民来看,他们现在的收入和自己壮年时的收入相比,并没有显著的提高,然而物价水平却有了较大幅度的提高,这无形中增加了捕捞渔民的生活成本,尤其是退出捕捞产业后的生活压力。

能力贫困主要是探讨渔民体面生活的能力不足,具体指标主要包括教育、健康、就业等方面。众所周知,捕捞渔民大多文化程度不高,没有受过良好的高等教育,在面临转产转业时,由于自身技能及受教育程度的限制,无法顺利的实现转产转业。

社会排斥是指在社会上有比别人少的福利或权利。虽然长期以来把渔民划归为农民的范畴,然而渔民其实却是排斥在农民之外的。和农民相比,渔民无地可种,就无法从土地获得生活保障。从权利角度来看,渔业权一直作为一种从属物权,在很大程度上依赖于并受限于行政权力,是一种附属于行政权力的有限限制权利,这也会导致渔民的权利受损。

参与不足主要是指渔民在社会参与方面。一方面表现为渔民与其他群体如城镇居民和农民等的交流、互动不足。由于城乡二元结构,再加上渔民群体的特殊性,长期以来渔民的社会参与仅限于自己所在的渔船和渔村。另一方面,渔民参与渔村管理的政治、文化及社会事务等方面的不足。由于渔民长期海上作业以家庭为单位,与渔业组织以及渔村的其他人员关系日渐疏远,而且对村中事务多是报以漠不关心的态度。社会参与不足也就是渔民边缘化的表现。

(二)渔民边缘化的政策性分析

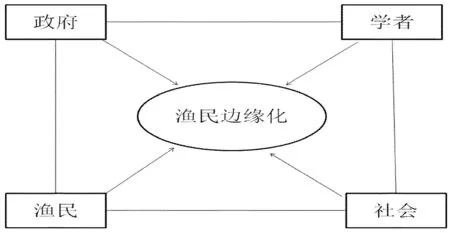

渔民的边缘化贫困现象日渐突出,传统的返贫政策多是以问题为导向的补缺型政策,政策更多的关注到渔民的经济方面。随着渔民边缘化贫困的凸显,发展型社会政策对于边缘化的贫困问题的应对提出了有利的导向。发展型社会政策以发展作为一个重要的衡量维度,倡导积极的社会福利政策,将经济发展和社会福利政策相结合,并把社会福利支出视为人力资本、社会资本等的投资行为,倡导多元主体共同参与治贫。[19]因此,在社会发展过程中,我们应以发展型社会政策为指导,关注到渔民群体,关注到渔民群体中所凸显的边缘化贫困现象。对此,应该形成以政府为主导,渔民为主体,学者为导向,社会为基础的多元参与的社会化协作机制,共同应对渔民群体中的边缘化贫困现象。

图3 社会化协作机制图

1.以政府为主导,注重政策公平

渔民的利益表达的实施和权利的实现依赖于政府制定的各项政策和相关参与渠道。这就要求政府在制定各项政策时,要关注到渔民群体的利益,注重公平性,从而保证渔民群体的利益的实现。

首先,完善相关法律法规和规章制度。在全面推进依法治国的背景下,就要求我们要从制度方面解决问题。因此,面对渔民尤其是捕捞渔民步入边缘化贫困的现状,要充分关注渔民的渔业权,完善各项渔业管理制度,赋予渔民合法地位和界定,使得渔民的各项事务有法可依。

其次,倡导自我管理,加强协商。各级政府在管理过程中,要关注到渔民群体的特殊性,结合渔民、渔村的实际,积极倡导渔民自我管理,自我服务,加强渔村管理工作的民主协商。以此增强渔民的社会参与,从而增强渔民自身的认同感和归属感。倡导渔民积极参与决策,提高渔民的自我管理的积极性,从而更加自觉地贯彻执行各项管理政策和措施,以主动的心态配合相关管理部门的管理,同时通过设立渔民组织,可以增强渔民群体互相监督和自律,从而有效解决渔民内部的矛盾,减轻管理部门压力。

最后,加强渔业管理,保障传统渔民权益。在渔业发展过程中,政府应积极行使公权力,完善各项渔业管理制度,保障捕捞渔民渔业权的同时,要增强渔民养护海洋资源的意识,保障渔业资源可持续发展。

2.以渔民为主体,强化权利意识

随着海洋资源的枯竭和生态系统的恶化,以及城市化进程的加快,渔民群体的生活受到了深刻影响。一方面,海滩面积的减少以及海洋资源的减少,大批渔民弃船上岸甚至无鱼可捕。另一方面,失海渔民后陷入“转产无门”的困境,生活陷入贫困状况。对此,渔民自身应积极应对,强化权利意识,摆脱边缘化,摆脱贫困。

首先,转变观念,创新致富途径。虽然目前海洋资源趋紧、污染严重等已成事实,捕捞量的降低导致渔民收入的减少,但由于渔民尤其是捕捞渔民对大海固有的依赖感,对捕捞生活、渔村生活的依恋,以及对离开大海、渔船后的不安等这些观念都阻碍了渔民的转产转型。因此,在传统渔民边缘化、相对贫困凸显的状况下,应积极转变观念,寻求新的谋生之道。

其次,积极参与培训,增强劳动技能。面对转产转业的压力,渔民应朝多元化方向发展,培养自己的职业技能,形成自身多元化的人力资本结构。在转型过程中,通过社会关系网络获取更多的资源,增强自身的社会资本,增强竞争力。

最后,增强社会参与,提高社会认同感。在社会参与中,无论是政治参与的程度还是水平,我国海洋渔民都处于边缘地位。应增强自己权利意识,积极参与社会事务,维护自身的合法权利,提高政治、经济和社会事务的参与意识,以提高自身的社会认同感。

3.以学者为导向,深化研究领域

在目前研究现状来看,学者的相关研究虽然对渔业、渔民有所涉及,但是对渔民贫困现状的研究成果并不多。随着我国海洋强国战略的实施,以及边缘化贫困在传统渔民中的日益凸显,学者对该问题的研究显得尤为重要。

首先,在研究内容上,学者应以相对贫困理论为基础,以渔民边缘化现象为依据,深入研究渔民的边缘化贫困。在汤森相对贫困理论、阿马蒂亚森的能力贫困理论以及迪帕纳拉扬的参与式评估法等相关理论的基础上,学者应该关注到渔民收入差距经济方面的边缘化,无话语权等政治权利的边缘化,以及社会排斥、脆弱性等社会参与的边缘化。

其次,在研究方法上,学者应结合相关计量模型和统计模型,以事实为依据,以数据为素材,定量分析渔民收入现状以及现阶段渔民的生活状况。国内学者在相对贫困理论的基础上,由收入、教育、心理等单一指标的测量研究,逐步发展到以收入、健康和教育为基本体系的多维指标,从多视角分析我国相对贫困的动态性变化。借此,学者在未来研究应充分利用贫困研究的相关成果,结合传统渔民目前的边缘化现状,深入分析并建立相关测量指标体系,对研究渔民的边缘化贫困提供定量的依据和指导。

最后,在研究对象上,学者以城镇居民、农民群体为参照,深入分析渔民的特点及现状,通过比较分析,对渔民的相关问题提出对策。然而,渔民作为农民群体的一部分,既有农民群体的共性,同时也兼具渔民群体的特性。学者应该把未来研究的重点放在渔民这一群体,借鉴城镇居民和农民的相关研究成果,结合渔民群体自身无土地保障、海上作业高风险等特征,对比分析渔民目前边缘化的趋势并提出有效的解决方法。

4.以社会为基础,强调公众协同

渔民作为农民群体的重要组成部分,是社会转型和社会发展的重要力量,是社会各阶层结构中不可或缺的一级。因此,渔民群体面临的困境,需要社会协作,公众协同。

首先,优化公共服务,促进资源公平分配。在公共服务方面,强调公共服务供给的主体多元化,积极构建政府和社会的合作伙伴关系,也就是充分发挥渔业协会、渔业组织的作用,让渔民在社会组织中充分享受公共服务和公共资源,并探索建立渔业社会化服务体系。

其次,增强社会认同,强调包容性增长。包容性增长强调公平,更重要的是强调机会的公平。面对渔民遭受社会排斥、社会权益受到侵犯等现象,更需要在包容性增长理论的指导下,让渔民共享海洋经济发展成果。

最后,加强社会管理,完善社会监督。在发展蓝色经济、构建海洋强国的战略背景下,实现海洋渔业的科学可持续发展,必须加强社会管理,完善社会监督。建立公众协同的多元化社会管理模式,广泛利用社会资源,充分发挥社会力量,形成广泛参与、分工协作、公众监督的社会化管理体系。

“新常态”是党中央结合当今发展现状,对我国经济甚至社会各方面做出的全新定位和深刻总结。在“新常态”的环境背景下,政府、社会、学者以及渔民自身都应高度关注渔民边缘化所带来的贫困现象,从经济、政治、社会和文化等多角度探讨渔民的边缘化贫困,从而为渔民摆脱边缘化贫困提供合理对策。

注释:

① 所用数据均来源于中国农业出版社2005年-2014年出版的《中国渔业统计年鉴》、国家统计局网站公开发布的《中国统计年鉴》数据库及农业部官方网站统计数据中的相关数据整理统计得出。

[1] 董黎莉.我国海洋渔民社会地位研究[D].中国海洋大学,2011.

[2] 韩立民,任广艳,秦宏.”三渔”问题的基本内涵及其特殊性[J].农业经济问题,2007(6).

[3] Townsend, P. The concept of poverty, London: Heinemmann,1971.

[4] 都阳,蔡昉.中国农村贫困性质的变化与扶贫战略调整[J].中国农村观察,2005(5).

[5] 江时学.边缘化理论述评[J].国外社会科学,1992(9).

[6] 罗霞.新城市贫困群体的边缘化研究[D].华中师范大学,2007.

[7] 崔凤,张海东.社会分化过程中的弱势群体及其政策选择[J].吉林大学社会科学学报,2003(3).

[8] 同春芬,张曦兮,黄艺.海洋渔民何以边缘化——海洋社会学的分析框架[J].社会学评论,2013(3).

[9] 朱丽华.浅谈渔民增收途径及面临的问题[J].河北渔业,2004(5).

[10] 俞锡棠.恩格尔系数的困惑——舟山渔民返贫现象分析和增收前景探讨[J].中国渔业经济,2004(4).

[11] 任和平.我国渔业权基本理论的综述和探讨[J].中国渔业经济,2008(1).

[12] 孙宪忠.中国渔业权研究[M].北京:法律出版社,2006(2).

[13] 王志凯.渔业权制度与渔民权益保护[J].中国渔业经济,2005(5).

[14] 朱丽娜,黄硕琳.渔业燃油补贴对渔业资源的影响分析及政策建议[J].上海海洋大学学报,2014(4).

[15] 雷洪,朱岭.国营大中型企业工程技术人员劳动组织归属感及其相关因素分析[J].社会学研究.1995(3).

[16] 同春芬.海洋渔业转型与渔民转型[M].北京:社会科学文献出版社.2013(12).

[17] 吴锋.城镇化快速推进中的失地农民困境及保障政策研究[D].华中师范大学,2014.

[18] 阿马蒂亚·森著.以自由看待发展[M]北京:中国人民大学出版社,2002.

[19] 安东尼·哈尔,詹姆斯·梅志里.发展型社会政策[M].北京:社会科学文献出版社,2006(11).

责任编辑:鞠德峰

Traditional Fishermen's Marginalized Poverty in the New Normal Situation

Tong ChunfenZhang Hao

(School of Law and Political Science, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Fishermen, an important part of farmers, are the backbone of marine economic development in our country. "The new normal fishery economy" is the new stage of the fishery economic development in our country. However, with environmental pollution worsening and natural sources exhausting, traditional fishermen are in an economically, politically, and socially marginalized position, and even tend to live in poverty. Based on the "new normal" situation, the article analyzes the fishermen's marginalization from economic, political and social perspectives. Adopting development-oriented social policy, the authors suggest forming a multiple participation mechanism of social cooperation which treats the government as leader, the fishermen as main body, the scholars as guides, the society as foundation, and jointly handling fishermen's marginalized problem.

the new normal; traditional fishermen; marginalization; relative poverty

2015-09-28

国家社科基金项目“依法治国背景下我国海洋渔业管理制度改革研究”(15BZZ049) 阶段性成果

同春芬(1963-),女,陕西渭南人,中国海洋大学法政学院教授,主要从事农村社会学、海洋渔业政策研究。

F326.4

A

1672-335X(2016)02-0046-08