基于多源数据的广东省土地集约利用综合评价

2016-10-25扶卿华柴子为

裴 杰, 王 力, 喻 根, 扶卿华, 柴子为

(1.中国科学院 遥感与数字地球研究所 遥感科学国家重点实验室, 北京 100101; 2.合肥工业大学 资源与环境工程学院,合肥 230009; 3.珠江水利委员会珠江水利科学研究院, 广州 510611; 4.广东省环境监测中心, 广州 510308)

基于多源数据的广东省土地集约利用综合评价

裴 杰1,2, 王 力1, 喻 根2, 扶卿华3, 柴子为4

(1.中国科学院 遥感与数字地球研究所 遥感科学国家重点实验室, 北京 100101; 2.合肥工业大学 资源与环境工程学院,合肥 230009; 3.珠江水利委员会珠江水利科学研究院, 广州 510611; 4.广东省环境监测中心, 广州 510308)

以广东省为例,利用遥感影像解译的土地覆盖数据和社会经济指标数据,基于多因素综合评价法,从社会、经济和生态3个方面构建了广东省土地集约利用综合评价指标体系,采用层次分析法(AHP)和特尔菲法确定指标权重,综合评价得出广东省21个地级市土地集约利用水平,通过聚类分析进行集约利用潜力级别划分。基于系统协调度模型分析,发现城市土地集约利用水平越高,社会、经济和生态3大子系统协调性越差。结果表明,广东省土地集约利用水平在空间分布上呈现明显的区域分异特征,表现为珠江三角洲>粤东>粤西>粤北,区位条件和经济发展状况对集约利用水平有重大影响。广东省在今后的城市建设中,要注重区域协调发展和社会、经济、生态整体效益的提高。

土地集约利用; 层次分析法; 系统协调度模型; 遥感; 广东省

土地是城市建设必备的物质基础之一,城市在经济高速发展过程中对土地的需求是非常巨大的,但是我国有着“人多地少”的基本国情,耕地资源严重不足。2005年国土资源部调查数据显示,我国现存耕地1.22亿hm2,全国人均耕地面积不到世界平均水平的一半[1]。与此同时,存量土地低效粗放利用现象普遍存在[2]。因此,开展城市土地集约利用综合评价,可以促进城市土地粗放利用转向外延扩展与内涵挖潜相结合的土地开发经营管理模式,有利于解决我国现阶段对建设用地需求与土地供应不足之间的矛盾[3]。近年来国内外众多土地利用及相关领域的专家学者,从不同角度对土地集约利用展开研究,并取得了一系列发展成果。这些研究大多是从土地集约利用内涵[4-5]、评价指标体系构建[6]、模型建立[7]、影响因素[8]、时空演变[9]以及与城市化的耦合协调度[10]等方面对城市或区域土地集约利用进行评价。然而,目前国内土地集约利用相关研究绝大多数是基于统计资料构建评价体系[6-11],指标选取较为单一。利用遥感解译数据对全省范围进行土地集约利用评价尚不多见,本文以广东省为例,基于遥感影像解译的土地覆盖数据,结合相关社会经济指标数据,从宏观上构建广东省土地集约利用综合评价指标体系,并对广东省土地集约利用水平的影响因素及其区域分异特征进行分析,旨在为广东省宏观调控城市土地供应和挖潜改造提供理论指导。

1 研究区概况和数据来源

1.1研究区概况

广东省位于中国大陆地区最南部,全省面积为17.96万km2,耕地面积为261.62万hm2,全境介于北纬20°09′—25°31′和东经109°45′—117°20′。广东省地貌类型复杂多样,北部多为山地和高丘陵,南部则为平原和台地。2012年,广东省地区生产总值为57 067.92亿元,从1993年起连续在全国31个省市自治区中保持第一,城镇化率达到67.4%。然而,广东省人均耕地面积在2009年只有0.029 hm2,不到同期全国平均水平(0.101 hm2)的1/3,城市进一步发展所需的后备土地资源严重不足。因此,对广东省进行土地集约利用综合评价具有很好的典型性,对于其走集约化、内涵式发展道路具有一定的指导作用。

1.2数据来源

研究的主要数据来源包括:(1) 美国Landsat TM5遥感影像人工解译得到广东省2012年土地覆盖矢量数据(由项目课题提供)。土地利用/覆被数据采用全国土地二级分类系统:一级分为6大类,包括林地、耕地、草地、水域、建设用地和未利用地;二级分为26个小类,详见附图10所示。在ArcGIS 10.0软件中进行处理后,得到广东省21个地级市各类土地覆盖类型面积。(2) 社会经济数据来源于《广东省统计年鉴2013》,其他相关网站数据予以补充。

2 研究方法

2.1广东省土地集约利用综合评价指标体系构建

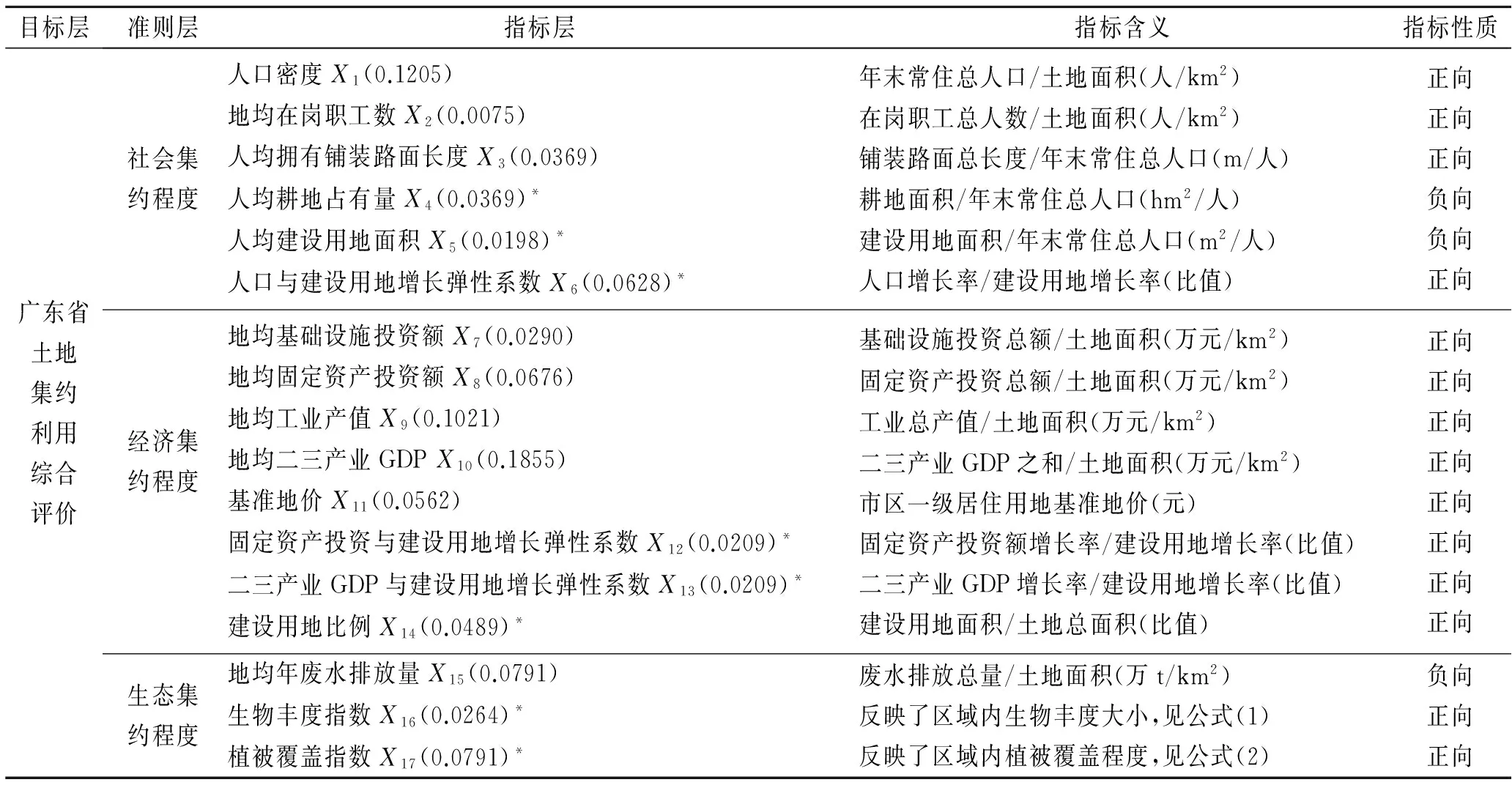

构建合理的评价指标体系是进行科学评价的关键,本文在遵循一致性、独立性、代表性、全面性、可行性、可比性和导向性等基本原则的基础上[12],参考前人的研究[6],构建了包含社会集约程度、经济集约程度和生态集约程度3个方面,共17个评价因子的广东省土地集约利用综合评价指标体系。为了评价结果的科学性和准确性,选择层次分析法[13-14]和特尔菲法[15]相结合确定指标权重,具体指标及其权重见表1。

表1 广东省土地集约利用综合评价指标体系

注:指标层括号里的数值即为权重值,带*的指标来源于遥感解译数据,土地面积指该市总面积.指标X6,X12,X13是以2006年相关数据为基准。指标X16和X17是参考国家环保总局颁布的《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T192—2006)。

(1) 生物丰度指数:

Bi=Abio×(0.35×Wi+0.21×Gi+0.28×Ri+0.11×Fi+0.04×Ci+0.01×Ui)/Si×100

(1)

(2) 植被覆盖指数:

Vi=Aveg×(0.38×Wi+0.34×Gi+0.19×Fi+0.07×Ci+0.02×Ui)/Si×100

(2)

式中:Bi——生物丰度指数;Abio——生物丰度指数的归一化系数;Vi——植被覆盖指数;Aveg——植被覆盖指数的归一化系数;Wi——林地面积;Gi——草地面积;Ri——水域面积;Fi——耕地面积;Ci——建设用地面积;Ui——未利用地面积;Si——各市土地面积。

2.2指标合理值的确定及指标因子分值计算

本文中广东省土地集约利用评价指标合理值主要参考国内外已有研究和国家相关标准,经过专家咨询,再结合广东省实际情况来确定。指标因子的最高分为1,按照不同的数值区间段分别赋以相应分值。例如,地均年废水排放量的集约利用合理值为9万t/km2,按照<9,9~17,17~25,25~33,>33,分别赋值为1,0.8,0.6,0.4,0.2。以广州市为例,广州市地均年废水排放量为21.08万t/km2,位于17~25之间,赋值为0.6,以此类推。

2.3综合评价

本文采用多因素综合评价法,构建广东省土地集约利用综合评价模型,公式为:

我国廉政总署可以考虑就以下若干方面的权力作出法律规定:一、接受举报权;二、调查权;三、逮捕权;四、搜查权;五、限制转让(处置)财产权;六、预审、审问、登记权;七、要求交出(收缴)旅游证件权;八、建议解除公职权;九、采取预防措施权;十、起诉权;十一、审判权,等等。

Y=∑TiXi

(3)

式中:Y——各市土地集约利用综合分值;Ti——i指标权重;Xi——i指标分值。

2.4评价结果

通过上述方法,计算得出广东省21个地级市社会集约分值、经济集约分值、生态集约分值及集约利用综合分值,如图1所示。

图1 广东省各市社会、经济、生态集约分值及土地集约利用综合分值

3 结果与分析

3.1广东省土地集约利用潜力分级

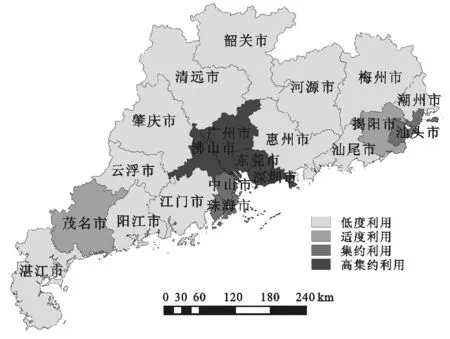

鉴于目前国内对于土地集约利用潜力划分尚无统一标准,为避免人为划分造成的随机性,本文利用SPSS 19.0软件进行系统聚类分析,将21个地级市的土地利用状况划分为4级,依次对应于高集约利用、集约利用、适度利用、低度利用,详见图2所示。

从图1可以看出,广东省土地集约利用评价分值最高的是广州市(0.852 3),分值最低的是河源市(0.385 8),二者分值相差0.466 5,表明广东省土地集约利用水平空间差异明显。广东省土地集约利用平均分值为0.529 0,属于适度利用水平,这表明广东省土地集约利用整体水平有待进一步提升。下面详细分析各潜力级别的特征。

(1) 一级属于高集约利用水平,包括广州、深圳、佛山和东莞,土地集约利用综合分值介于0.78~0.86。这4个城市均属于珠三角经济圈核心城市,经济发展水平较其他城市发达,单位土地的投入产出水平很高,人均建设用地合理,基础设施建设完善,但是人均耕地占有量比较紧张,城市后备土地资源供应不足,生态环境质量较差,这制约了这些地区集约利用水平的进一步提升。

图2 广东省土地集约利用潜力分级

(2) 二级属于集约利用水平,包括中山、珠海和汕头,综合分值介于0.6~0.73。这3个城市均为广东省重要的港口城市,经济较为发达。单位土地的经济投入产出水平较高,基础设施建设相对完善。除了汕头市外,人均建设用地相对宽裕。这些地区人均耕地同样比较紧张,造成城市后续发展所需的土地资源不足,生态环境质量较一级区稍好,但是总体质量不高,二级区土地集约利用潜力不是很高。

(3) 三级属于适度利用水平,包括揭阳和茂名,综合分值介于0.45~0.53。前者位于粤东地区,后者处于粤西地区,经济发展较珠三角地区落后。三级区单位土地的经济投入产出水平较低,基础设施建设水平相对不高,人均建设用地比较粗放。人口与建设用地增长弹性系数很低,表明此区域人口增长速度远远低于城市建设用地扩展速度。城市后备土地资源供应充足,生态环境质量相对较好,土地开发潜力很大。

(4) 四级属于低度利用水平,包括肇庆、惠州、阳江、湛江、潮州、云浮、梅州、清远、江门、韶关、汕尾、河源,综合分值介于0.38~0.45。广东省超过一半的地级市都位于此区,这些地区普遍单位土地经济投入产出水平很低,基础设施建设力度不强,人均建设用地超标严重。除个别城市外,大部分城市人口增长速度远远低于城市建设用地扩展速度,可能是与粤北山区和粤西、粤东部分城市大量劳动人口外出务工有关。人均耕地占有量非常丰富,城市后备土地资源供应十分充足,生态环境质量优越。这些城市土地集约利用水平提升空间巨大,是广东省今后土地开发的主要区域。

3.2社会、经济、生态子系统协调性分析

城市土地集约利用的内涵决定了城市土地集约利用是社会、经济、生态三大子系统动态协调发展的过程,系统内部各子系统间相互关联的协同作用是城市复合生态系统实现集约、可持续发展的关键[16]。本文采用系统协调度模型[17]定量分析城市社会、经济和生态子系统协调性,模型公式为:

Ki=1-Mi/Ni

(4)

式中:Ki——系统协调度;Mi——社会集约分值、经济集约分值、生态集约分值的标准差;Ni——社会、经济和生态集约分值的平均值;系统协调度大小介于0~1,三大集约分值越相近,系统协调度越接近于1,表明城市发展建设越协调。各市的系统协调度大小与其土地集约利用水平对比如图3所示。

图3 系统协调度大小与土地集约利用水平对比

由图3可以看出,系统协调度大小与土地集约利用水平大致呈现反向发展的态势,城市土地集约利用水平越高,其社会、经济和生态子系统协调性越差。例如,广州市土地集约利用综合分值为0.852 3,但是其系统协调度大小只有0.323 8。表明广东省在今后的城市建设中,必须注重社会、经济、生态整体效益的提升,促进城市健康有序发展。

3.3广东省土地集约利用呈现区域分异特征

经济相对发达的珠三角核心城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海,土地集约利用水平相对较高。而经济发展水平相对落后的粤东、粤西和粤北山区城市,除汕头市外,大部分城市土地集约利用水平较低,土地开发潜力巨大,是广东省今后重点投资建设的区域。从横向对比分析,土地集约利用平均水平的大小关系为珠三角>粤东>粤西>粤北山区。尽管珠三角地区土地集约利用综合指数位居广东省前列,但是由于江门、惠州和肇庆等珠三角外围城市土地集约利用水平偏低,从而拉低了珠三角地区整体水平,表明该区域仍然有一定的潜力可挖。

3.4城市区位条件对土地集约利用水平有重大影响

广州市作为广东省省会城市,是全省政治、经济、文化中心,在广东省城市发展中具有极佳的区位优势。深圳市毗邻香港特别行政区,受其经济辐射作用,经济发展迅速,土地资源的有限性决定其土地利用方式的集约性。佛山地处珠江三角洲腹地,东倚广州,南临港澳,区位优势明显,在广东省经济发展中处于领先地位。东莞位于珠江口东岸,是广东省重要的交通枢纽和外贸口岸,是“广东四小虎”之一,有“世界工厂”的美誉。中山和珠海是东南沿海著名的港口城市,区位条件优越。而肇庆、惠州和江门地处珠三角经济圈外围,同时又与经济发展相对落后的粤东、粤西和粤北山区相接,城市发展区位条件相对较差,土地集约利用水平远远低于珠三角核心城市。但总体来说,珠三角城市以其毗邻港澳优势和外向型经济主导的特殊地理区位[18],土地集约利用水平位居全省前列。粤东和粤西地区分别位于珠三角经济圈的东、西两侧,偏离广东省经济发展核心区域,区位条件相对较差,土地普遍呈现低度利用态势。粤北山区由于其特殊的自然条件所限,城市发展受到恶劣的区位条件制约,土地粗放利用现象严重。

3.5经济发展水平对土地集约利用的正向作用

珠三角地区经济发展水平较高,地区内第三产业发达,高新技术产业是主导的工业类型,产业结构合理,单位土地经济投入产出水平较高,土地利用集约度远远高于省内其他区域。粤东、粤西和粤北山区经济发展滞后,丰富的土地资源没有得到有效利用,也不具有良好的区位条件。为了吸引投资,一般会降低企业准入门槛和土地使用成本,由此造成粗放的土地利用方式和低效投资[19],土地集约利用水平远远落后于经济发达城市区域。通过SPSS 19.0软件进行相关性分析,发现广东省21个地级市土地集约利用综合分值与其人均国内生产总值呈现显著的正相关(相关性系数为0.753 3),其线性拟合曲线如图4所示,表明良好的经济发展环境能够积极地促进土地集约利用水平的提高。

图4 集约利用综合分值与人均GDP线性拟合

4 结 论

(1) 本文基于对土地集约利用内涵的理解,从社会、经济和生态3个方面构建了包含17个评价因子的广东省土地集约利用综合评价指标体系,根据得出的集约利用综合分值,通过系统聚类分析,对21个地级市进行集约潜力级别划分。研究表明广东省城市土地集约利用水平差异明显,集约利用整体水平有待进一步提升,土地开发潜力很大。

(2) 通过构建系统协调度模型,对社会、经济和生态3大子系统进行协调性分析,研究发现城市土地集约利用水平与其系统协调性大小呈现反向发展的态势,表明城市建设应当注重社会、经济、生态整体效益的提高。

(3) 通过对21个地级市土地集约利用水平分析,发现广东省土地集约利用呈现明显的区域分异特征,珠三角>粤东>粤西>粤北山区,优越的区位条件和良好的经济发展水平能够有效地提高城市土地集约利用效率。

(4) 广东省在今后的城市发展中,应当整合珠三角地区充足的资本和粤东、粤西、粤北山区丰富的土地资源,形成优势集聚效应,做到区域协调发展。依据城市化发展不同阶段,制定相应的土地集约利用评价标准[20]。珠三角地区应当集中精力做好内涵挖潜的工作,加大旧城改造力度,而粤东、粤西地区,特别是粤北山区,要进一步加大招商引资力度,提高土地经济产出水平,但必须严格规范建设用地审批手续,避免土地闲置现象,同时必须优化产业结构,逐步提升第三产业在城市经济发展中的比例,但要留足第一产业发展的空间,避免耕地侵占严重导致的粮食危机问题。

(5) 本文的研究是基于2012年遥感解译数据和相关的社会经济数据,未来研究将会在收集长时间序列数据的基础上,进行广东省城市土地集约利用水平时空变化研究及其驱动因素分析。

[1]Xue H. Research on Evaluation of Intensive Use of Agricultural Land under the New Countryside Construction[J]. International Journal of Business and Management, 2009,4(4):176-182.

[2]赵丽,付梅臣,张建军,等.乡镇土地集约利用评价及驱动因素分析[J].农业工程学报,2008,24(2):89-94.

[3]龚义,吴小平,欧阳安蛟.城市土地集约利用内涵界定及评价指标体系设计[J].浙江国土资源,2002(10):46-49.

[4]陶志红.城市土地集约利用几个基本问题的探讨[J].中国土地科学,2000,14(5):1-5.

[5]王静,邵晓梅.土地节约集约利用技术方法研究:现状、问题与趋势[J].地理科学进展,2008,27(3):68-74.

[6]郭爱请,葛京凤.河北省城市土地集约利用潜力评价方法探讨[J].资源科学,2006,28(4):65-70.

[7]聂艳,于婧,胡静,等.基于系统协调度的武汉城市土地集约利用评价[J].资源科学,2009,31(11):1934-1939.

[8]王中亚,陈卫东,张广平.资源型城市土地集约利用评价与影响因素分析[J].地域研究与开发,2012,31(6):139-144.

[9]范辉,周晋.河南省城市土地集约利用水平的时空演变[J].水土保持研究,2010,17(4):198-201.

[10]李玉双,葛京凤,梁彦庆,等.河北省城市土地集约利用与城市化的耦合协调度分析[J].水土保持研究,2013,20(2):238-242.

[11]赵敏宁,周治稳,曹玉香,等.陕西省城市土地集约利用评价及其区域差异研究[J].水土保持研究,2014,21(5):210-215.

[12]郭婧锐,周伟.青海省土地集约利用与经济发展时空差异分析[J].水土保持研究,2014,21(2):194-199.

[13]杨磊,张永福,王伯超.乌鲁木齐市土地集约利用潜力评价研究[J].水土保持研究,2008,15(3):35-38.

[14]崔娟敏,季文光.基于AHP的土地集约利用水平模糊综合评价[J].水土保持研究,2011,18(4):122-125.

[15]顾湘,姜海,曲福田.区域建设用地集约利用综合评价:以江苏省为例[J].资源科学,2006,28(6):112-119.

[16]欧雄,冯长春,沈青云.协调度模型在城市土地利用潜力评价中的应用[J].地理与地理信息科学,2007,23(1):42-45.

[17]李景刚,张效军,高艳梅.基于改进熵值模型的城市土地集约利用动态评价:以广州市为例[J].地域研究与开发,2012,31(4):118-123.

[18]林雄斌,马学广.城市—区域土地集约利用评价与影响因素研究:以珠三角为例[J].国土资源科技管理,2015,32(1):13-20.

[19]朱一中,曹裕.珠江三角洲地区城市土地集约利用评价[J].山东农业大学学报:自然科学版,2011,42(4):561-566.

[20]孙宇杰,陈志刚.江苏省城市土地集约利用与城市化水平协调发展研究[J].资源科学,2012,34(5):889-895.

Comprehensive Evaluation of Intensive Land Use in Guangdong Province Based on Multi-Source Data

PEI Jie1,2, WANG Li1, YU Gen2, FU Qinghua3, CHAI Ziwei4

(1.State Key Laboratory of Remote Sensing Science, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese AcademyofSciences,Beijing100101,China; 2.CollegeofResourcesandEnvironmentalEngineering,HefeiUniversityofTechnology,Hefei,Anhui230009,China; 3.PearlRiverHydraulicResearchInstitute,PearlRiverWaterResourcesCommission,Guangzhou,Guangdong510611,China; 4.GuangdongEnvironmentalMonitoringCenter,Guangzhou,Guangdong510308,China)

In this paper, Guangdong Province was taken as an example, comprehensive evaluation index system of intensive land use, in the aspects of society, economy and ecology, was established based on multi-factor comprehensive evaluation method, using land cover data interpreted by remote sensing image together with socio-economic data. The method of Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with Delphi method was employed to ascertain weights of indexes. Land use intensity of 21 cities in Guangdong Province was computed through comprehensive evaluation and intensity potentiality level was divided by cluster analysis. Based on system coordination model, the regular pattern of the relationship between intensity and system coordination degree is found. Results show that land use intensity of different cities in Guangdong Province has an apparent regional difference feature in terms of spatial distribution, Pearl River Delta is the highest, eastern Guangdong is the second, western Guangdong is the third and northern Guangdong Mountain District is the lowest. Location condition and economic development level have the fundamental influence on land use intensity. Guangdong Province should focus more on balanced regional development and integrated improvement of social, economic and ecological benefits in the future urban construction.

intensive land use; AHP; system coordination model; remote sensing; Guangdong Province

2015-04-23

2015-05-05

国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2014AA06A511);国家科技重大专项(高分专项)(20-Y30B17-9001-14/16);国家自然基金面上项目(41371358);国家自然基金青年科学资助项目(41201332)

裴杰(1993—),男,安徽铜陵人,硕士研究生,主要研究方向:全球变化遥感。E-mail:peijie_radi@foxmail.com

王力(1981—),男,河北邢台人,博士,副研究员,主要从事全球变化遥感研究。E-mail:wangli@radi.ac.cn

F293.2

A

1005-3409(2016)02-0297-05