《咏蛙》诗

2016-10-24李树喜中华诗词学会副会长

李树喜/中华诗词学会副会长

《咏蛙》诗

李树喜/中华诗词学会副会长

有一首《咏蛙》诗相当有名,流传甚广:

独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。

春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?

有人将这首诗归于毛泽东名下,甚至某些正式出版物将其列入“毛泽东诗词”,认为其作于1910年。有人解释说,小小青蛙居然如此口气,显示毛泽东自小就具有不羁性格、霸气或造反精神。然而,这首诗却不是毛泽东所作,尽管毛泽东显然熟识并欣赏这首诗,且背诵或引用过。

“咏蛙诗”久已有之。据传,唐朝的李世民,明朝的薛瑄、严嵩、张璁,清朝的郑正鹄都有《咏蛙》诗,虽然版本不同,却大同小异。

相传最早写咏蛙诗的,是唐太宗李世民(公元598-649)幼年时作:

独坐井边如虎形,柳烟树下养心精。

春来唯君先开口,却无鱼鳖敢作声!

明朝薛瑄的版本则是:

蛤蟆本是地中生,独卧地上似虎形。

春来我不先张嘴,哪个鱼鳖敢吭声。

明朝严嵩的是这样的:

独坐池边似虎形,绿杨树下弹鸣琴。

春来我不先开口,谁个虫儿敢出声。

又有民间流传,《咏蛙》诗是明代张璁所做。说其年少在学堂犯错,被老师池边罚跪。见水边有青蛙端坐,老师命其以青蛙为诗,作出则免罚。张璁略加思索,随口吟道:

独蹲池边似虎形,绿杨树下养精神。

春来吾不先开口,那个虫儿敢作声!

老师赞叹张璁小小年纪,作出这样的诗很了不起。便笑着对张璁说:“诗倒做得不错,只可惜押出韵了,三个韵脚押了三个韵部。快起来,以后要好好学习!”

《咏蛙》又一说为清末湖北名士郑正鹄所作,郑正鹄的原诗是:

小小青蛙似虎形,河边大树好遮阴。

明春我不先开口,哪个虫儿敢作声。

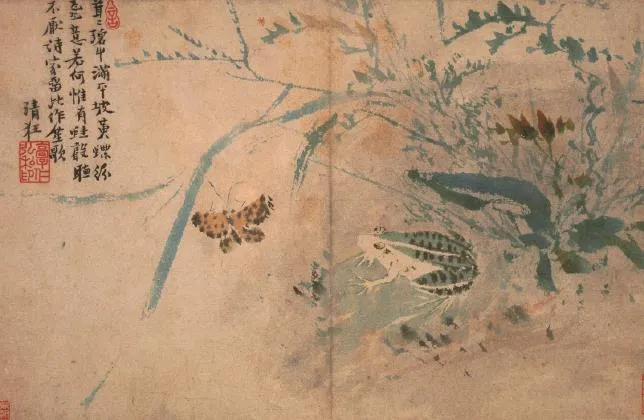

此说见于湖北《英山县志》,算是有点“官方”根据。据说,郑正鹄身材短小,常遭人讥笑。任天水县令时,当地官绅赠送《青蛙图》一副给其题字,映射郑正鹄形似青蛙,于是,郑正鹄题写《咏蛙》诗反击。

青蛙只是一种很普通的小动物,但坐姿威武,跳跃矫健,在害虫前面,就像老虎一样威严。我认为,《咏蛙》诗流传如此广泛和持久,极有可能发端于民歌或民谣,为众人喜爱。那些“作者”们,只是根据自己的理解和喜好,任性发挥编演就是了。

审视《咏蛙》诗用韵,这些都是同一首诗词,用了不同的韵。如张璁的老师指出的“三个韵脚押了三个韵部”(按平水韵,形在青部,神在真部,声在庚部)。毛泽东使用的版本,其平仄已经是规范的七绝。但也同一首诗中使用了不同的韵——“神”和“声”。看来,毛泽东是认可这种用法的,毛泽东后来甚至几次一诗词两韵,如1936年《临江仙·赠丁玲》:

壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城,保安人物一时新,洞中开宴会,招待出牢人。

纤笔一枝谁与似,三千毛瑟精兵,阵图开向陇山东,昨天文小姐,今日武将军。

其中,“城”“东”及“新、人、军”分属三个韵部。一诗不同韵部的还有:1955年《五律·看山》“三上北高峰”和“冷去对佳人”的“峰”与“人”。对于有人责难《蝶恋花·答李淑一》中“酒”与“雨”不同韵,毛泽东干脆回答:“上下两韵,不可改,只得仍之。”其实,这种情况古已有之,例如诗圣杜甫的《泸州纪行》也同时使用“名”“情”“生”和“身”“人”,一诗两韵:

自昔泸以负盛名,归途邂逅慰老身。江山照眼灵气出,古塞城高紫色生。

代有人才探翰墨,我来系缆结诗情。三杯入口心自愧,枯口无字谢主人。

凡此种种,不一而足。

《咏蛙》诗的流传及演变告诉我们,诗词应当从民间和民歌中汲取营养,各种版本的用韵,从一个侧面印证了过去时代写诗允许宽泛。反映出当时官方语言、社会语言、方言或学堂语言中,“形”“声”“人”“云”这些字的发声用韵相同或相近(也可能理解为使用方言,西北、四川发音现在也是如此),因而通用有据。而那位先生指出按平水韵不在一个韵部,足见韵书与现实用韵的矛盾由来已久。这种情形给我们的启示至少有二:一是诗词用韵不宜固守以往,要继承创新,与时俱进;二是诗词教育要着眼于大众,尤其是学生。具体到今天说来,就是以语言文字法为本,以社会语言为基,以普通话为范,在诗词写作中提倡新韵,同时允许使用旧韵和方言。

独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?