武汉地铁某车站基坑开挖降水影响研究

2016-10-24廖利钊周翔宇刘宝林

廖利钊 周翔宇 刘宝林 周 迎

(1.上海天佑工程咨询有限公司,上海, 200092;2.华中科技大学 土木学院工程管理研究所,武汉 430074)

武汉地铁某车站基坑开挖降水影响研究

廖利钊1周翔宇2刘宝林2周迎2

(1.上海天佑工程咨询有限公司,上海, 200092;2.华中科技大学土木学院工程管理研究所,武汉430074)

地铁车站深基坑开挖降水是地铁工程施工过程中的一个重要组成部分,而地铁车站的施工地点一般位于人流量较多的区域,且基坑降水往往会对周边环境带来恶劣影响,故需对基坑降水进行一定的研究分析。本文以武汉轨道交通六号线某车站为依托,运用实际监测数据,说明基坑降水过程中,基坑周边建筑物沉降和围护结构变形的变化规律,得出的主要结论有: 1)坑外降水作用对周边建筑物的影响远远大于坑内降水作用; 2)坑外降水作用可以一定程度的减少基坑外侧的主动土压力,进而减小其周围围护结构的变形量; 3)土质条件和基坑降水状况会对围护结构的变形产生很大影响。

地铁车站; 基坑降水; 施工监测; 围护结构变形; 周边建筑物沉降

引言

随着工程建设的不断发展,大规模的地铁建设时代已经到来,而地铁工程深基坑降水是地铁施工中的一项组成部分,它直接影响着施工质量与施工安全。武汉地区地下水极其丰富,绝大多数基坑工程中都要采用降水作业,而地铁车站一般都修建在城市较为繁华的地段,施工场地有限,周边建筑物众多,而基坑降水势必会引起周边地表沉降和周边建筑物沉降,对周边环境带来恶劣影响。

本文以武汉轨道交通六号线某车站为例说明,基坑开挖过程中,基坑降水对周边建筑物和围护结构的影响,并重点分析了坑外降水的作用。这可以为今后类似工程提供宝贵的经验材料,具有实际应用价值。

1 工程概况

1.1工程简介

武汉市轨道交通六号线某车站为地下二层岛式站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站采用13m宽岛式站台,有效站台长140m,屏蔽门的有效长度135.74m,线路中心线间距为16.2m。车站总长531.54m,标准段宽度22.3m,车站埋深17.59m,覆土厚度3.8~4.0m,车站有效站台中心里程处±0.000的绝对标高为5.53m,轨面标高为4.45m。车站结构公共区采用13m宽双柱三跨岛式站台,设备区部分采用双柱三跨结构。

1.2工程地质概况

1.3水文地质特征

拟建车站场地范围内无地表水分布,其地下水主要为上层滞水、孔隙承压水及基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于场地上部人工填土中,主要接受大气降水,生活用水及给排水管涵的渗透入渗补给,水位、水量与地形及季节关系密切,并受人类活动影响明显。勘察期间实测场地上层滞水静止水位埋深为0.90~5.20m,相当于黄海高程15.85~19.95m。上层滞水对拟建工程基坑开挖施工影响较小。

承压水主要赋存于3-5混合层、4层、5层及12层砂土层中, 3-5层为弱承压、弱透水含水层, 4层、5层及12层为中-强透水层,主要接受侧向地下水的补给及侧向排泄; 4层、5层为一级阶地承压含水层,该层水与长江、汉江有水力联系,呈互补关系, 12层为二级阶地底部中透水性含水层。由于本场地距离长江、汉江较远,地下水位季节性变化较小(2~3m),水量较为丰富。根据岩土工程详勘报告揭示,承压水位埋深约4.8m(标高15.70m)。施工前需复核承压水位,并在施工期间观测承压水位变化。

基岩裂隙水主要赋存于下部基岩中,主要接受其上部含水层中地下水的下渗及侧向渗流补给。基岩裂隙水与承压水呈连通关系,对基坑工程施工影响较小。

2 现场降水施工工况

武汉市轨道交通6号线某车站,开挖深度17.78~20.4m(属超深基坑,工程安全等级为一级),基坑底部位于3-5粉质粘土、粉土、粉砂互层中,基坑开挖后,若不对场地承压水采取有效控制,坑底高承压水将会产生突涌,其控制方法在基坑内、外设置降水管井进行疏干降水。施工期间应根据承压水的水位、基坑开挖深度、开挖处的土层地质条件等因素综合考虑降水,在满足基坑不发生突涌的前提下,尽量少抽水。降水维持过程中,考虑不同地段开挖深度的不同,应根据挖土程序的需要及地下车站主体的施工进度,合理调整抽水井开启数量:可采用局部施工地段集中开启部分降水井,而适当关闭其它区域部分降水井,具体开启数量以现场实测水位降深加以控制调整。

2015年8月3日某车站基坑开始开挖土方,后湖大道以南为一工区,以北为二工区,两个工区同时开挖土方,一工区端头二十仓开挖土方,二工区十二仓开挖土方,随着土方开挖,基坑降水同步进行,基坑第十二、十九仓地连墙测斜速率变化较大,累计变形逐渐增大。周边有一排民房距离第二十仓基坑边较近,随着基坑开挖及降水的进行,沉降速率一直处于增大的趋势,累计沉降量远远超过预警值,特对此周边建筑物及基坑围护结构进行分析。

3 监测数据分析

3.1民房沉降分析

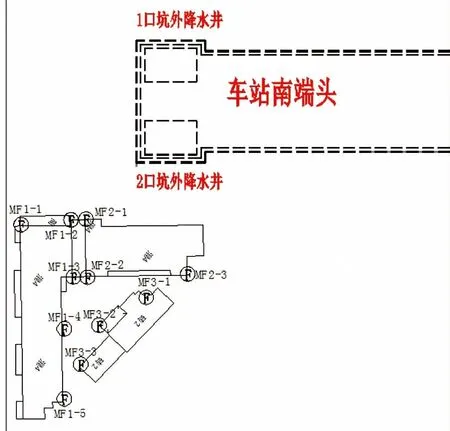

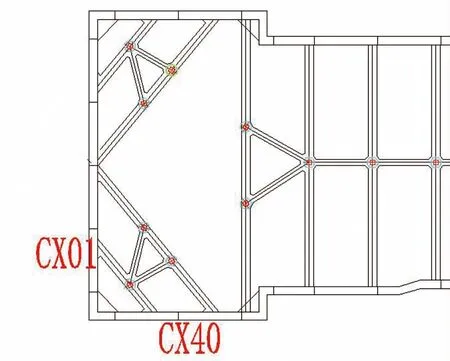

2015年8月18日开始上报民房沉降监测数据,民房于基坑的位置关系及监测点的布设如图1所示。

图1 民房与基坑位置关系及监测点布设图

在施工过程中,施工人员发现测量的地下水位始终保持在某一恒定标高处,坑内降水难以继续降低水位,故在2015年8月22日,在基坑二十仓端头左侧再架设一口坑外降水井,右侧架设两口坑外降水井,在后续的施工过程中发现,坑外降水井的架设,并没有把地下水位降低,反而造成民房沉降量不断加大,沉降速率进一步的增大,抽取某一段时间的具体监测数据如图2所示。

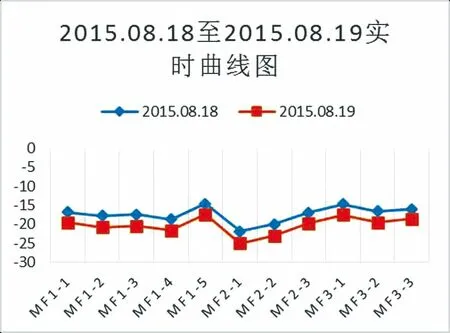

图2 8月18号-8月19号民房实时沉降数据分析图

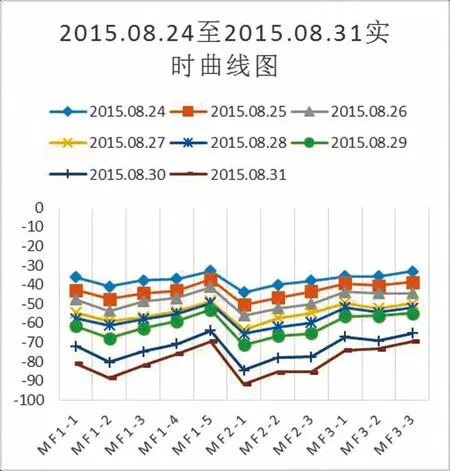

图3 8月24号-8月31号民房实时沉降数据分析图

从图2、3、4中可以看出,民房的沉降速率在坑外降水前后明显不同,坑外降水井架设之后,民房沉降速率猛增,远远大于预警值,沉降量也远远超过预警值,图2表示坑外降水井架设之前的沉降状况,从8月18号的监测数据来看,民房各测点最大沉降速率为-5.0mm/d,最大沉降量为-21.9mm。

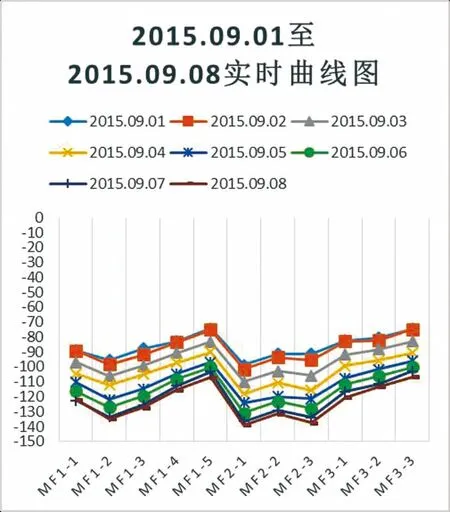

8月22号3口坑外降水井假设完成并投入使用之后,从图3的数据上来看,每天各测点的沉降速率迅速增大, 8月27号,民房最大沉降量为-63.5mm,最大沉降速率为-8.4mm/d,可见坑外降水对周边建筑物的影响非常大,直至今后的几十天内,民房一直处于快速沉降状态。因为在今后的一段时间的施工过程中,坑外降水和坑内降水同时进行,而民房的累计沉降量和沉降速率远远超过预警值,处于显著风险状态,故在9月12号,监测方加强监测频率,对建筑物沉降从一天一测改为一天两测。

图4 9月1号-9月8号民房实时沉降数据分析图

9月5日,随着基坑第20仓开挖到坑底,并施做底板,民房沉降量显著的减小, 9月14日停止坑外降水,此时民房沉降量最大达到-166.4mm,最大沉降速率为-2.1mm/d,在坑外降水停止之后,民房还是继续沉降一段时间,往后变形速率逐渐稳定。最终稳定最大值为-213.4mm。

3.1.1沉降原因分析

由于降低承压水水位使上覆盖层浮托力降低,产生自重排水固结压密引起地面沉降; 在上部弱透水层中,因地下水水位下降或被疏干,也产生土体自重排水固结压密而引起地面沉降; 另外,承压水水位降低后,土体产生的附加有效应力,扣除含水层中水压降低引起的减压后而对其下卧层固结压密引起沉降。

3-5粉质黏土夹粉土、粉砂为弱透水层,当降低地下水位时,会产生土体自重排水固结,引发沉降。现场人员测量地下水位时测量的水位在开挖面以上,事实上开挖面以上没有水,这很可能是由于3-5粉质黏土夹粉土、粉砂的若弱透水性,将地下水位阻隔在3-5这一土层之下,真实水位的确是降到开挖面以下,现场人员测量的仅仅是降水井中的水位,故由于现场测量人员的经验不足,架设坑外降水井,引起了民房较大的沉降。

还有一个直接原因是:民房是即将拆迁的旧房,建成时间比较久,稳定性较差,其基础为浅基础,故基坑降水对浅基础的建筑影响较桩基础的建筑要大得多,再加上某车站所处位置的地质条件等原因,到第二十仓顶板施工完成时,总沉降量远超预警值。

3.2围护结构变形分析

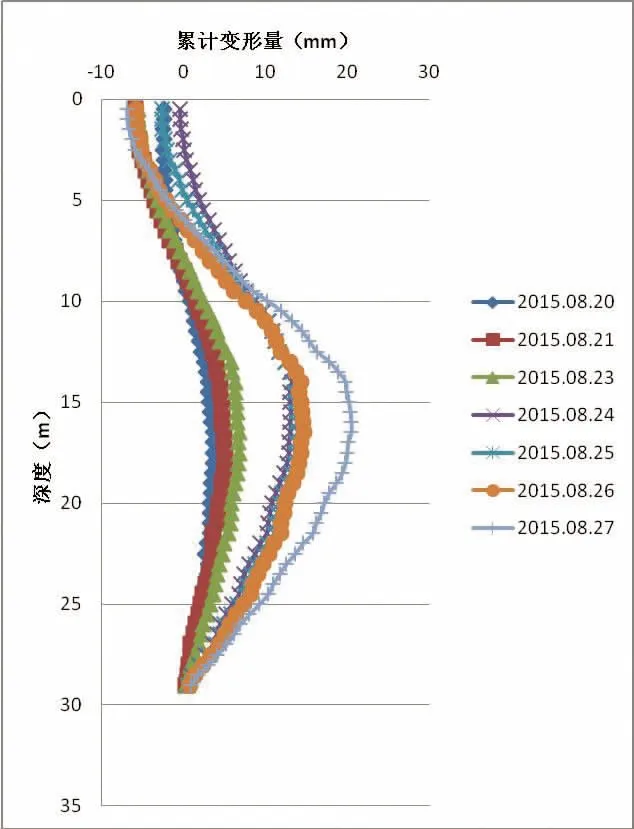

某车站采用的是地下连续墙做基坑围护结构,由于降水导致围护结构出现较大的变形,现主要分析第二十仓端头的测斜点的变化情况,具体测斜点取CX01、CX40,CX01位于基坑第二十仓靠右端头,CX40位于基坑第二十仓右侧,选取降水井架设前后的时间点的监测数据,如图5所示。

图5 某车站第二十仓端头部分监测点布设图

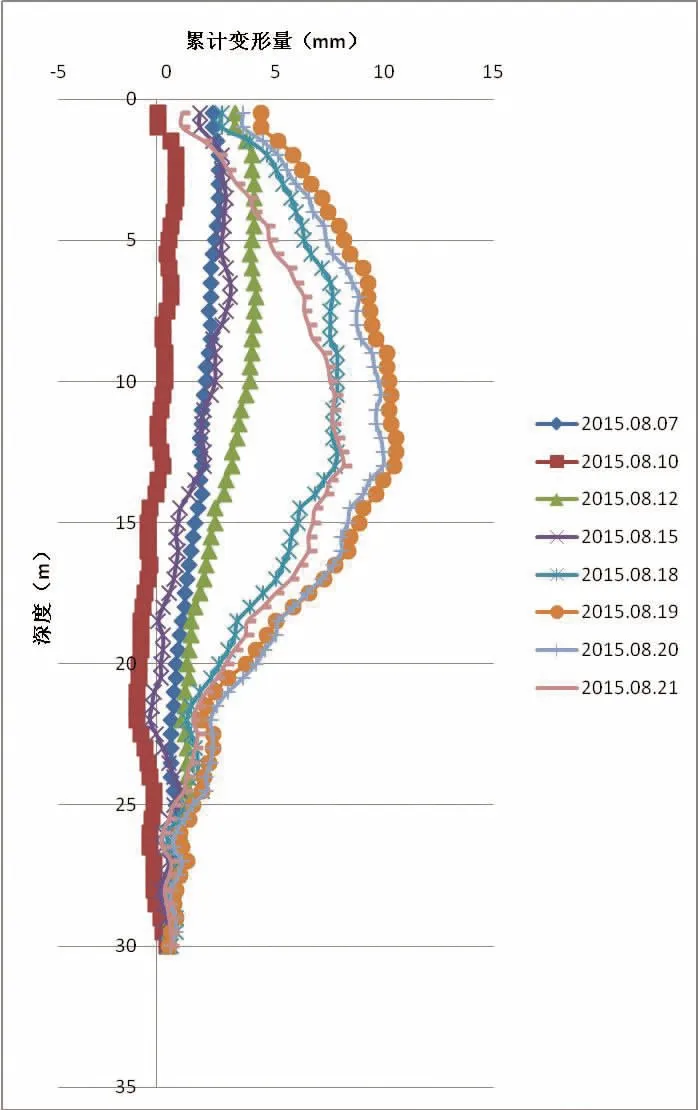

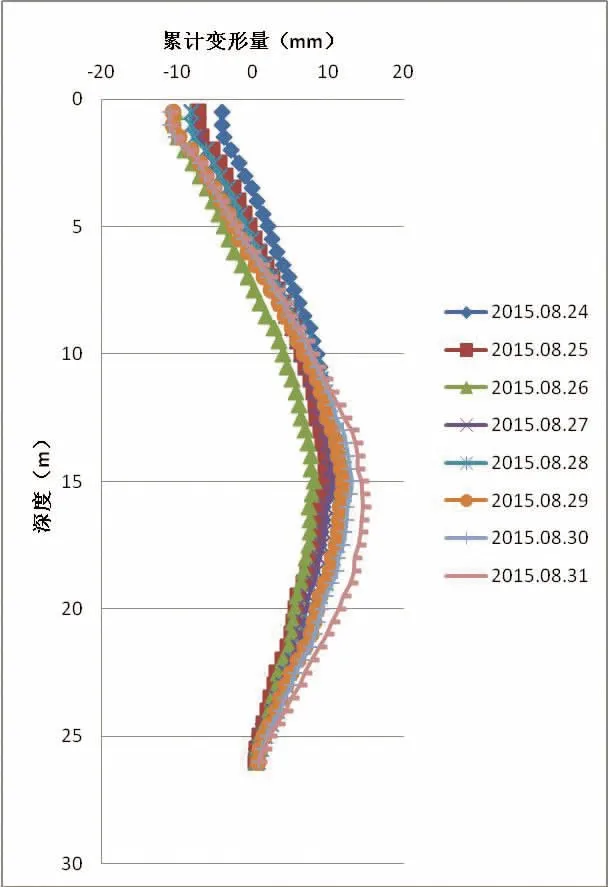

图6 CX01测斜点在架设坑外降水井前后时序曲线图

通过图6对比发现,CX01测斜点的测斜距离的变化不大,在开始进行坑外降水之后,起先测斜速率变化较大,而后慢慢稳定下来,最后坑外降水停止后,仍然没有超过预警值,变化较小,具体原因是:CX01点与坑外降水井的位置关系,其位于第二十仓的右端头,端头一般均会架设钢角撑,且一般角撑的架设比对撑要及时; 坑外降水沿着基坑纵向,CX01所处的端头地连墙与基坑方向纵向垂直,故由坑外降水带来的直接影响相对于与坑外降水井最近的地连墙要小,故其变形比较稳定。

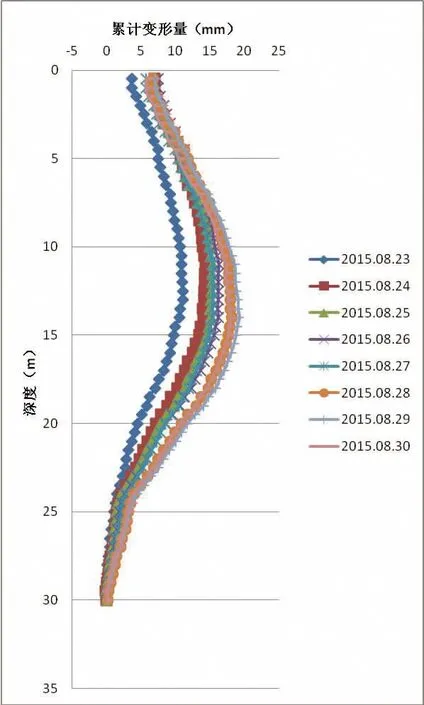

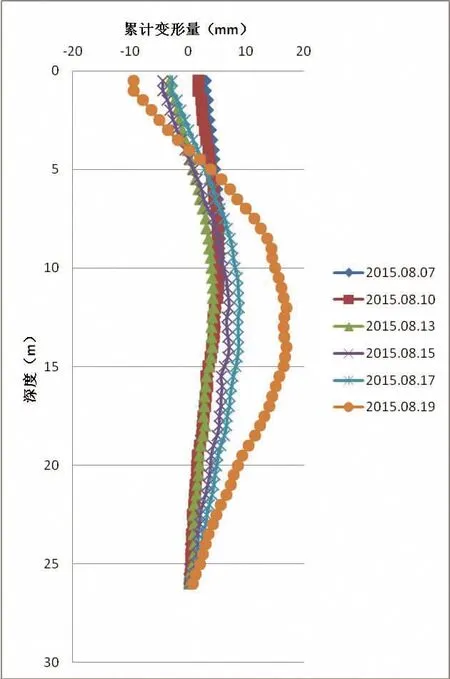

通过图7对比发现,架设坑外降水井之后测斜点CX40的变化速率反而变小,而8月31号基坑仍然再开挖第四层土方,暂未施做底板,通过定性分析,可得出结论:坑外降水和坑内降水同时进行,主动土压力和被动土压力同时发生变化,这样地连墙向基坑内的偏移量减小,相比于未施做坑外降水井的基坑,其变化量反而要小; 还有CX40同样位于端头部位,端头部位的钢支撑和角撑的架设相对于标准段要密,这也可以一定程度上抑制地连墙的变形。

图7 CX40测斜点在架设坑外降水井前后时序曲线图

由于某车站第十二仓所处地质条件与基坑第二十仓的大体相似,所以再选取基坑第十二仓附近的测斜点做比较,进行定性分析,具体选取测斜点CX42、CX32,由于在施工过程中,CX32测斜点被破坏,故在8月20号以后均使用CX32(改)测斜点。具体测斜点的布设如图8所示。

图8 基坑第十二仓部分监测点布设图

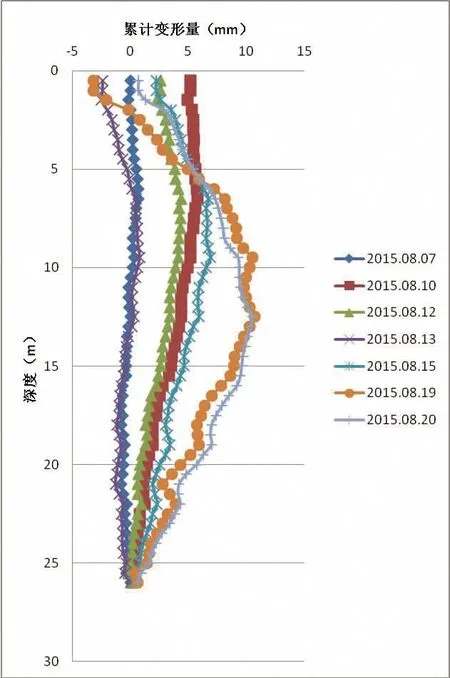

基坑第十二仓未采用坑外降水的方法,只有坑内降水井,具体选取一段时间的监测数据的变化来说明问题,同样选取8月22号之前和之后的数据做对比,选取的监测点时序图如图9所示。

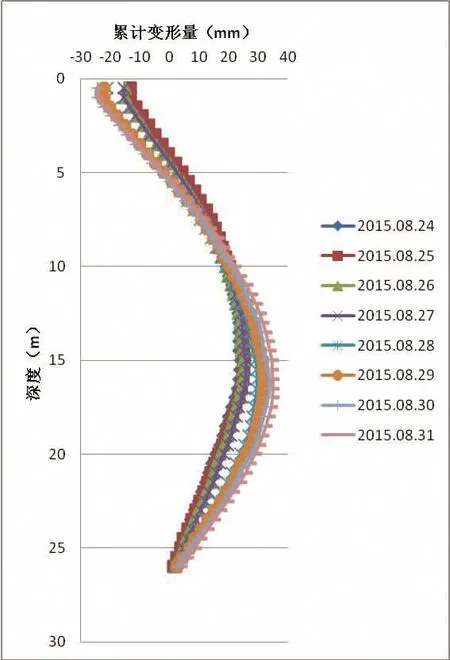

图9 CX42测斜点在架设坑外降水井前后时序曲线图

某车站基坑第二十仓和第十二仓几乎是同步开挖的,所以其开挖进度基本相同,而CX42测斜点的位置又与CX01的位置相似,从图9可以看出,CX42的变化速率相比于CX01要大的多,并且最后地连墙最大偏移超过了30mm,在基坑第十二仓和二十仓的土质条件大体相似的情形下,可见坑内降水对地连墙测斜变化的影响,将坑内水位下降到开挖面以下,一定程度上改变了坑内土体的结构,被动土压力发生变化,随着基坑的开挖,将会发生向基坑内部的偏移,并且越来越大。对于施做坑外降水的二十仓处的CX01点来说,其变化明显小于CX42测斜点,且变化较稳定。

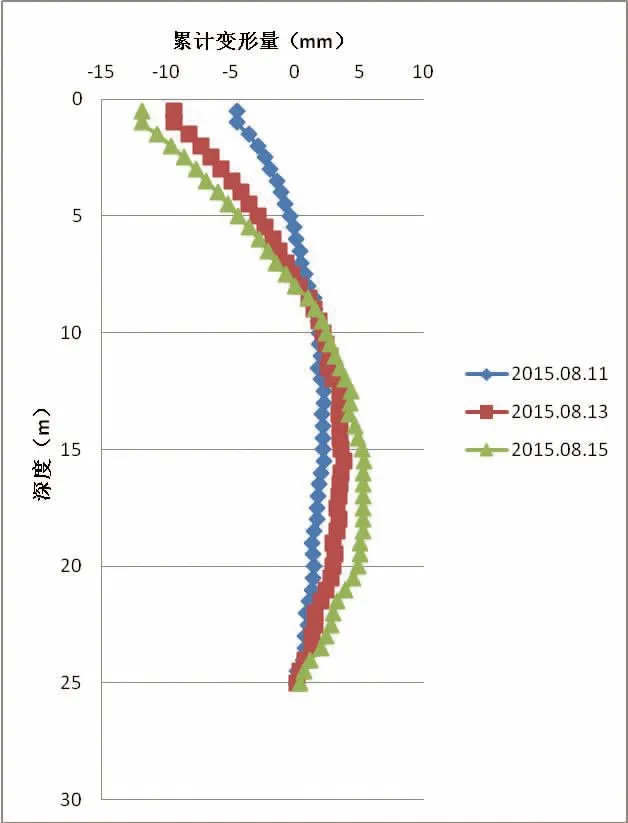

图10 CX32测斜点在架设坑外降水井前后时序曲线图

通过对比图10的监测数据的变化,可以看出,在基坑开挖深度较浅时,CX32变化速率较小,随着基坑的进一步开挖,CX32的变化速率逐渐增大,由于CX32位于标准段处,在后续及时架设钢支撑的情况下,变形速率有所减缓,基坑降水几乎是全天进行,坑内降水从理论上会对围护结构产出一定程度的影响,其影响的大小还跟基坑开挖深度、土质条件、地下水位、钢支撑架设及时性等诸多因素有关,这里只作出定性的分析,通过监测数据的变化情况可以说明,坑内降水对围护结构变形影响较大。

4 处理方案

4.1民房沉降问题

在架设坑外降水井之后,民房出现大规模的沉降,并且远超过预警值,施工方及时发现问题并优化开挖方案,合理开展降水工作,加强监测和巡视,避免由于差异沉降过大带来的坍塌风险。通过多方人员的密切配合,在9月15日,停止坑外降水。在9月25号之后,基坑第二十仓施做中板,民房沉降速率基本变小,且差异沉降较小,整体沉降较大,民房局部墙出现裂缝,随着第二十仓的顶板施做完成,民房沉降已基本稳定。

4.2围护结构变形问题

随着基坑开挖的进行,地连墙局部出现较大规模的沉降,且超过预警值。施工方在土方开挖完成后及时跟进钢支撑架设,加强基坑内部地连墙接头和墙面裂缝观察,发现渗漏点及时进行处理,合理开展降水工作,加强基坑内外巡视,现场备好应急物资,做好应急预案。同时提请监测单位增加监测频率,加强监测,故在9月12号之后,由之前的一天一测改为一天两测,随着基坑第二十仓和十二仓施做中板,地连墙的变形速率已逐渐趋于稳定。

5 结语

武汉市轨道交通6号线某车站位于长江一级阶地向二级阶地过渡区域,结合其基坑开挖的实际施工情况,能更加清楚认识到土质条件和基坑降水对周边环境和围护结构的影响情况,在实际工程中吸取经验,也可以为将来类似的工程提供宝贵材料,具有重要的指导意义。

通过分析得出以下几点结论:

(1)某车站的围护结构未入岩层,坑内与坑外的地下水处于流通状态,同时开展坑内坑外降水会对周边建筑物产出较大的影响,且坑外降水作用对周边建筑物的影响远远大于坑内降水作用;

(2)坑外降水作用可以一定程度地减少基坑外侧的主动土压力,进而减小其周围围护结构的变形量;

(3)开挖深度范围内的土体以粉砂层为主,其土体性质相比于一般黏土有一定的差异性,在基坑开挖和降水的过程中,围护结构的变形量和变形速率远超预警值,土质条件和基坑降水状况会对围护结构的变形产生很大影响。

[1]李安华, 朱绪伟,杜佐龙,杨鑫,杨世杰,周文,衣书磊.坑外降水在深基坑围护结构变形控制中的应用[A].中国建筑设计集团、中国建筑学会工程建设学术委员会、《施工技术》杂志社.第三届全国地下、水下工程技术交流会论文集[C].中国建筑设计集团、中国建筑学会工程建设学术委员会、《施工技术》杂志社, 2013: 3.

[2]钟方杰, 邱凡.地铁车站基坑坑外降水研究[J].山西建筑, 2014, 22: 61-63.

[3]白恒恒. 地铁某车站工程施工降水研究[J].铁道工程学报, 2012, 08: 89-93.[4]李志平. 基坑降水引起的地面沉降分析[D].中南大学, 2008.

[5]孙文娟, 沈水龙,李耀良,唐翠萍.基坑开挖前降水引起的地面沉降的工程实例分析[J].岩土工程学报, 2008,S1: 314-318.

[6]刘平旺, 周俊峰,赵建立.基坑围护结构降水对地下水水头影响的分析[J].中国市政工程, 2008, 01: 72-73+97-98.

[7]张勇, 赵云云.基坑降水引起地面沉降的实时预测[J].岩土力学, 2008, 06: 1593-1596.

[8]胡其志, 何世秀.基坑降水引起地面沉降的分析[J].湖北工学院学报, 2001, 01: 66-69.

[9]乔焕新, 白学敏,尹洪武,贺礼智.基坑降水引发周围地面沉降的实例分析[J].华北科技学院学报, 2007, 03: 47-51.

Research on Foundation Pit Dewatering of Wuhan Subway Station during Excavation

Liao Lizhao1,Zhou Xiangyu2,Liu Baolin2,Zhou Ying2

(1.ShanghaiTianyouEngineeringConsultingCo.,Ltd.,Shanghai200092,China; 2.SchoolofCivilEngineering&Mechanics,HuazhongUniversityofScience&Technology,Wuhan430074,China)

The foundation pit dewatering of subway station during excavation is an important part of the work progress.However,the job location of the subway station is generally located in the region of high population flow,and the foundation pit dewatering always brings some bad influence on the surroundings.So the foundation pit dewatering should be studied and analyzed.Based on a metro station of Line No.6 of Wuhan Metro,this paper explains the change law of surrounding building settlement and deformation of retaining structures by using the practical monitoring data during the process of foundation pit dewatering.Main conclusions are as below: 1)in terms of the influence of surrounding buildings,the effect of external foundation pit dewatering is much bigger than that of internal foundation pit dewatering; 2)the effect of external foundation pit dewatering can reduce the active earth pressure of the foundation pit lateral in some degree,and then reduce deformation of retaining structures; 3)the soil property and condition of foundation pit dewatering would have a great impact on the deformation of retaining structures.

Subway Station; Foundation Pit Dewatering; Construction Monitoring; Deformation of Retaining Structures; Surrounding Buildings Settlement

国家自然科学基金“地铁施工安全风险时空耦合机理及实景仿真预警技术研究”(编号:71471072)

廖利钊(1962-),男,高级工程师。主要研究方向:地铁工程风险控制。

TU94;U456.3

A

1674-7461(2016)01-0029-07

10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2016.01.05