被遗忘的“敏感地带”

2016-10-22李颖浩

李颖浩

在巴黎,郊区不一定是社会发展“被剥夺”严重的社区,像西北的塞纳河畔讷伊及西南市郊的凡尔赛就是巴黎最富有的社区。但是,“郊区”(banlieue)一词在法国,除了作为一个地理名词外,确实隐含着与前述二镇情况相反的社会含义:社会问题丛生的社区,包括高失业率和高犯罪率,此外,祖籍来自法国前殖民地的移民及其后裔占“郊区”居民的比例也非常之高。

8月7日,法国华人张朝林在巴黎北郊被三名歹徒抢劫刺死,事件引发了近两千华人上街抗议,大呼“反暴力,要安全”。这让巴黎,乃至法国严重的郊区治安问题再次被摊上台面。

半数以上是移民

巴黎的郊区由一个个小镇组成,它们通常方圆几公里,人口数量在一两万左右。几条穿越巴黎市的郊区轻轨将这些小镇和巴黎连接起来。巴黎少数西部郊区属高档住宅区,而位于巴黎北部、东部、东南部等更广大的郊区则是移民及移民后代占绝大部分,不少小镇几乎全是北非裔人。这些移民大多从事低收入的体力劳动。他们子女繁多,疏于教育,很多青少年早早便辍学,有的甚至以盗窃、抢劫、贩卖毒品为生。这些市郊被称为“政策优先社区”(2014年更名前为“城市敏感地带”),与“政策优先社区”相联系的总是贫困、暴力与犯罪。如今,法国共有1436个“政策优先社区”,居民共约530万人。

二战后,战争破坏与人口激增(包括移民及自然增长)的矛盾让法国出现严重的住房短缺。在1950年代,法国城市周边的棚户区不断增加,无家可归者发动的占屋运动(非法占用闲置或废弃的空间或建物)也不断壮大。为了缓解这个问题,法国政府大概从1954年开始启动公共住宅计划——这也是马歇尔计划的一部分。像今天巴黎不少郊区市镇都是从那个时候开始营建的。

在战后到1973年石油危机的“黄金三十年”间,法国经济快速成长,为了缓解工业劳动力短缺,法国政府鼓励前法属北非殖民地的年轻人移民法国。这期间,最大的一波移民潮发生在1962年的阿尔及利亚战争前后,那时有90万“黑脚”(生活在法属阿尔及利亚的法国或欧洲公民)回到法国居住,另外,9.1万哈基人(在战争中为法国效力的阿尔及利亚本地人)中的大部分最终也移民到了法国。这些人中的很大一部分由于支付不起市区高昂的开销,于是聚居在市郊的棚户区。1963年,43%的法籍阿尔及利亚裔人居住在棚户区。

法国在几十年间接纳的移民数量巨大,社会阶层复杂,主要是阿拉伯人和非洲裔人,大部分是穆斯林。为了安置这些移民,法国政府持续在各大城市的郊区集中修建高密度的“廉租房”(HLM),收入在一定限度以下的人经过申请、审核才有权租住。这样,法国的郊区小镇就逐步发展成与主流社会隔离的移民社会贫民窟。

英国《经济学人》杂志称,今天,在“政策优先社区”,失业率是全国平均水平的两倍,半数以上的居民是移民及其后代,多数来自阿尔及利亚、摩洛哥和撒哈拉以南的非洲。四分之三的人住在廉租房中,36%的人生活在贫困线以下,是法国平均水平的3倍。法国《共和报》称,阿尔萨斯-洛林-香槟-阿登地区有116个“政策优先社区”。法国国家统计局今年上半年公布的调查结果显示,住在这些社区的居民中,45%每月生活费不到990欧元(约合人民币7430元)的最低生活标准。

“二等公民”

由于人力成本的上涨,法国郊区的产业后来逐渐转移到了国外。而当初从北非等地招揽来的移民客工已经在法国生根发芽,市郊居民的大量失业给社会徒增了隐患。

另一方面,由于人口增长低迷,法国政府为鼓励生育提供了优厚的补贴,结果造成很多移民家庭靠救济度日。他们的家庭人口往往很多,尤其是穆斯林家庭,通常有五六个孩子乃至更多。

在这些郊区,家长往往没有受过教育,不少妇女还是文盲。他们很可能缺乏前瞻的理念及能力来引导家中多个孩子的教育。法国公立学校从小学到大学几乎全部免费,然而大量的移民子女学历止步于中学。因为很多年轻人认为,上学无用,出身已经决定了他们的前途。这导致郊区学校的教学质量越来越差,与正常的学校完全不在一个水平上。前总统萨科齐曾提议以停发家庭补助来惩罚子女不上学的家庭,然而立即遭到左派的否决。

由于经济地位等方面的原因,移民及其后代往往在职场遭遇歧视。2007年的一项社会调查显示,两份内容完全相同的求职简历,只有名字和家庭住址不同,向200多家企业投寄,结果家住巴黎市、法国姓氏的青年接到的面试通知有70多份,而家住郊区的、非洲或阿拉伯姓氏的青年只收到20多份。最普通的进入正常社会的愿望对于郊区青年来说都是有难度的,因此逃课、贩毒、偷盗、袭警等就成为一种最消极的反抗。

法国的移民政策采用了“共和同化”模式,其核心是强迫外来文化与法国文化融合,相信法兰西能用“自由、平等、博爱、人权”的价值观改造和同化外来移民。但生于斯长于斯的“移民二代”却发现自己终究是“二等公民”,于是会产生极强的心理不平衡,因此容易犯罪,甚至对社会进行报复。

“不再有社区会被共和国遗忘”?

法国司法当局对偷盗犯的惩罚相对较轻。按照目前法国判案的惯例,对不使用武力,不携带武器、刀具的偷盗,法庭常予以轻判:初犯经常判缓刑,累犯也很少会判超过一年的监禁。未成年盗贼常常还没有送上法庭就在拘留期结束后被释放。巴黎一位刑事律师指出,这样不严厉的处罚对盗贼起不到足够的警示作用。“我们努力抓贼、法庭却常常轻判,实在让人失望。”他说。

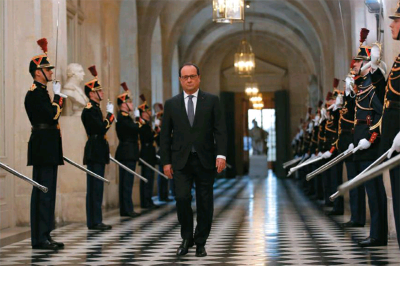

另一方面,警民关系在郊区异常紧张。今年8月,一名郊区非洲裔青年在被逮捕时窒息身亡,这引发了法国版的“非洲裔的命也是命”运动。抗议者称他们频繁遭到警察检查仅仅因为他们的种族特征。奥朗德在2012年竞选时曾承诺对警察的“歧视性执法”作规范,但这背后情况之复杂让这一承诺至今未落实。

警民之间的不信任也是2005年的大骚乱被引发的原因,当时巴黎北郊两名来自移民家庭的少年为躲避警察盘问追查而误入变电站,被意外电死。该事件最终引发了蔓延全国的近半月的骚乱,暴徒烧毁了近万辆汽车与多处建筑物。后来法国政府誓言要妥善解决郊区社会问题,奥朗德也依靠“终结贫民区”的政见当选总统。

但十年过去了,治理效果不彰。2015年1月,三名巴黎郊区青年发动“查理周刊恐袭案”。10月,奥朗德到巴黎北郊纪念骚乱十周年。当他说到“不再有社区会被共和国遗忘”时,现场的青年向他报以嘘声,反问“十年来这里到底有什么变化?”不到一个月后,几名郊区青年发动了法国当年第三起严重恐袭事件,造成137人死亡。

今年9月1日,巴黎南郊格里尼镇的最后一家商场在政府的抗议声中关闭了,原因是超市无法承受应对频繁盗窃和抢劫的高昂安保成本。在这个2.7万人口的小镇,由于治安的原因,居然没有一家超级市场能经营得下去。现在的格里尼,五分之三的孩子活在贫困线以下;失业率达22%——是全国平均水平的两倍,失业人口中40%是年轻人。

格里尼的拉格兰德伯恩社区(La Grande Borne)始建于1960年代,它的外观被刷成彩色,当时政府希望将之打造为郊区的理想社区样板。但事实上,人口达1.1万的这个社区成了贫困、毒品交易、武器走私、青少年犯罪和袭警等的代名词。

法国社会党国会议员马利克·波蒂斯说:“彩色墙壁背后是无尽的绝望……贫困不是唯一的原因,社会失序才是痛苦的根源。事实上,它被国家抛弃了。”

2005年的骚乱中,正是拉格兰德伯恩的青年暴徒向警方开出了第一枪。