浅谈大口径钢顶管过江段施工控制要点

2016-10-21娄秋林

娄秋林

【摘要】本文以黄浦江上游闵奉原水支线3标工程为例,由于其复杂的水文和地质条件,施工中存在一定的难点和技术风险,通过对顶管施工的设备选型、顶进速度、注浆减阻等重要环节进行探讨总结,从而对相关工程提供借鉴。

【关键词】大口径;过江段;顶管机选型;泥浆减阻

一、前言

现阶段大口径顶管技术由于其显著的经济效益和社会效益,在不开挖地面、不破坏地面建筑物的前提下能节约一大笔征地拆迁费用、减少对周围环境污染和道路堵塞,其独特的优越性被广泛的应用于城市地下管线的施工建设中,相关施工技术也越发趋于成熟。但在一些特定的复杂地质条件下,比如在穿越江底河床的局部较浅覆土层时,其施工过程还是存在一定的难点和风险,。本文结合工程实例阐述复杂地质条件下大口径钢顶管过江段的施工控制要点,提出了一系列的解决方案和技术措施,为复杂地质条件下确保施工安全顺利进行提供思路。

二、工程主要描述

1、工程概况:

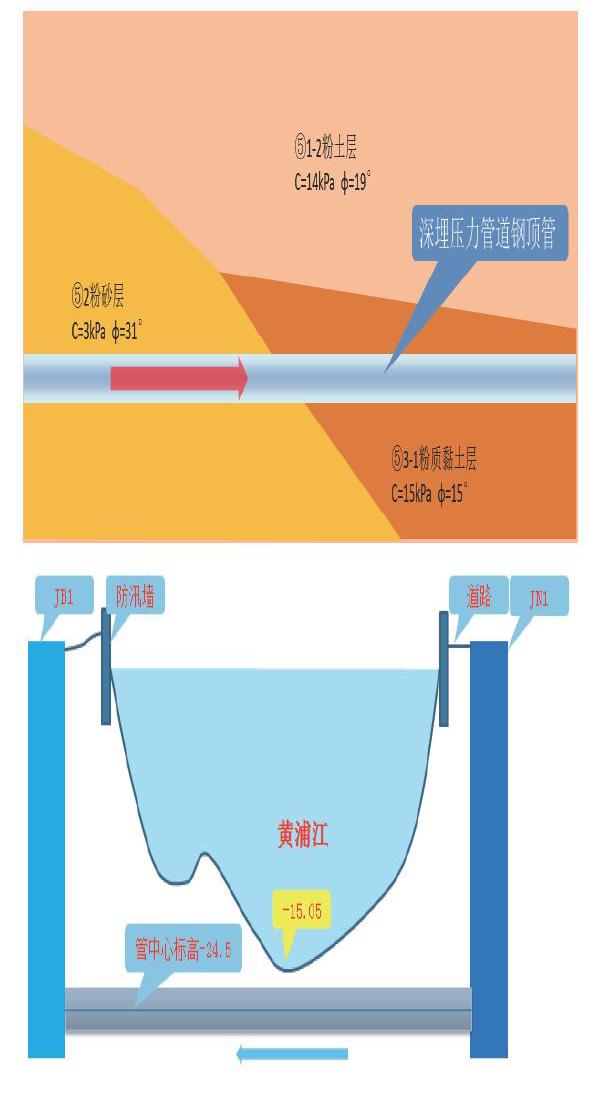

黄浦江上游闵奉原水支线工程是黄浦江上游水源地连通管工程的支线工程。工程范围为连通管末端闵奉分水点至闵行区现状黄浦江各取水泵站、奉贤区现状黄浦江各取水泵站、松浦泵站。至闵行设计输水规模110万m3/d,至奉贤设计输水规模80万m3/d(近期60万m3/d),黄浦江过江管设计输水规模130万m3/d(闵行+车墩20万m3/d)。本标段DN3000mm钢顶管管长共计436m,从JN1至JB1区间,穿越黄浦江,顶管穿越⑤2层(灰色粉砂易产生坍塌、流砂、管涌现象)、⑤3-1层灰色粉质粘土(软塑状态,工程性质一般),管顶最浅覆土7.95m。

2、地基承载力评价

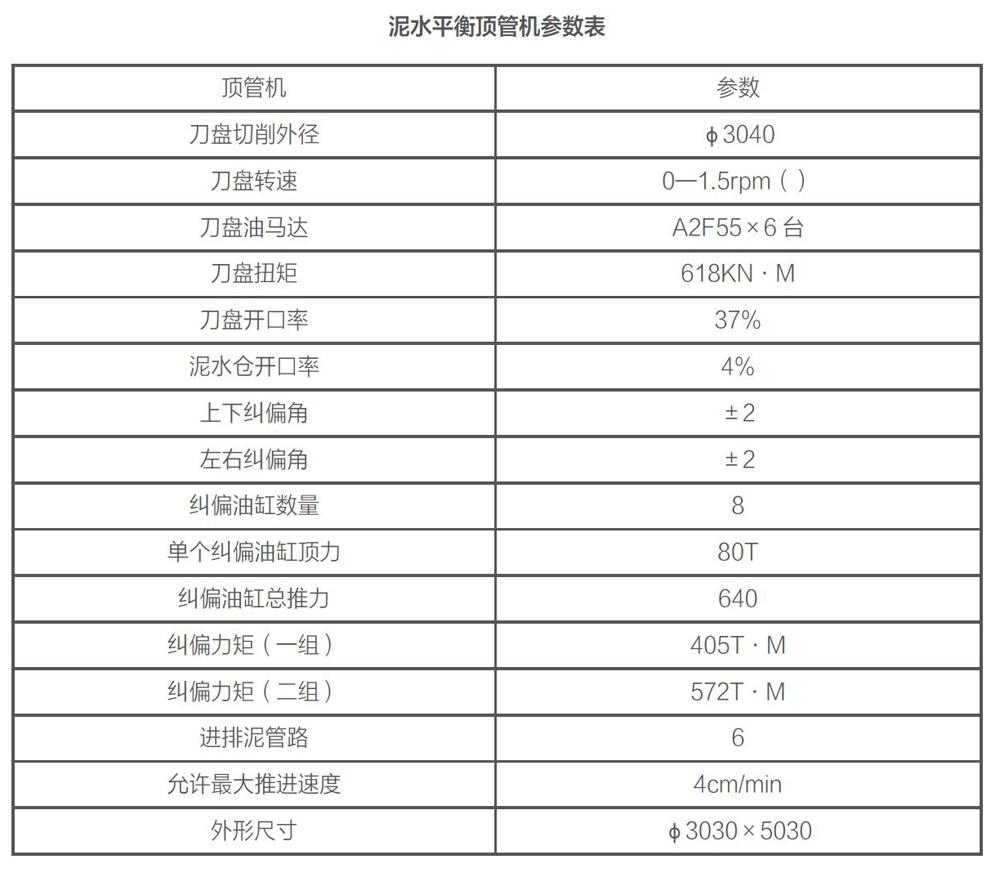

天然地基承载力设计值fd根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)第5.2.3条计算,并结合原位测试成果和工程经验综合确定。如下表:

三、顶进过程中存在的难点、特点分析

本标段管道为穿越黄浦江的大口径输水钢顶管,江底河床地形变化大且地质条件复杂、局部覆土较浅,施工过程中容易出现透水、冒顶等一系列的施工风险,对于关系顶管成败的关键因素——顶管机的选择必须适应地层和特点要求,性能必须高效、可靠。顶管机在过江段顶管不允许出现较大的故障,否则处理难度和风险极大,这要求顶管机具备处理复杂土层的施工能力。从而对本项目顶管设备选型和设计研发提出非常高的技术要求。另外本工程过江钢顶管埋深较大,覆土变化特别大,地质条件复杂,顶管施工控制难度大,而根据施工经验大口径钢顶管在过江浅覆土区域易产生上浮现象,从而导致管道轴线偏差,中继环渗漏水,严重影响输水管道的安全和质量。这些都是影响顶管正常施工的不确定因素,从而对过江段顶管施工控制提出非常高的技术和管理要求,必须采取多项针对性措施,保障顶管顺利穿越黄浦江。

四、施工重点、难点的针对性措施

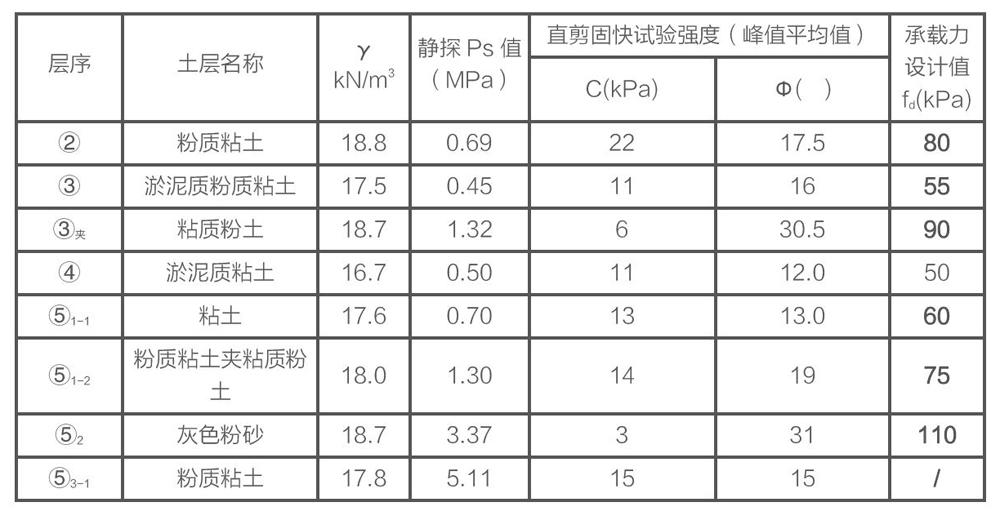

1、优选适合本项目施工特点的顶管机

本工程钢顶管为压力管道,顶管穿越黄浦江的土质情况具有如下特点:顶管需穿越⑤2粉砂层及⑤3-1粉质黏土层,管穿越土层存在土质特性差异明显的“夹层”。 根据以上工程特点并结合以往类似过江顶管工程经验,综合掘进适应性、工期、质量、安全等多方面因素,拟选用刀盘式泥水平衡顶管机进行本工程过江钢顶管施工。由于泥水平衡顶管工艺已经非常成熟且土层变化抗干扰能力强、对环境扰动小、施工安全等特点,非常适用于本工程较硬的粉质黏土层、粉砂层、含承压水土层以及江河底等特殊地段。应用泥水平衡顶管施工工艺,可达到良好的施工效果,确保安全、高效穿越黄浦江。

为适应本工程特点,泥水平衡过江顶管机需具有如下一些技术特点:

1)刀盘驱动采用变频调速形式,驱动功率配置应有较大富余:一是可以满足地下多变土质的切削能力;二是解决顶管电压降引起的刀盘启动困难问题;三是可以更好地稳定开挖面的水土压力。

2)刀盘、面板、壳体的厚度和结构应经过计算能够满足特殊条件,如深埋、砂土、硬黏土、遇到地下障碍物等情况下的受力条件,满足强度和刚度要求。刀具结构形式、开口大小和开口率考虑到顶进效率粉砂层的耐磨性和防止泥水舱内进泥口堵管等因素。

3)顶管机主轴密封对顶管机的施工安全尤其重要。本次工具管主轴承密封设计采用施工单位的专利技术,该技术成功完成了长江底0.5MPa压力下的长距离砂土层顶管工程。该技术可使得主轴密封在长距离粉砂地层顶管,具有足够的可靠性和耐久性。

4)本项目的泥水平衡工具管具有远程自动控制系统,该系统根据工具管的实时施工技术参数进行自我判别与报警,帮助施工技术人员调整工具管的各项参数值。同时该工具管在高水压砂性土层中可通过泥水系统有效平衡开挖面;在粘性土层中可有效防止土体包钻,便于顶进等特点。且切削土体通过管道接力以泥浆形式排出,施工效率高。

2、保障顶管开挖面的稳定

本工程采用泥水平衡顶管机,在过江管顶进过程中,开挖面泥水平衡是一种动态的平衡,故加强泥水压平衡管理,保持开挖面的稳定是施工控制重点和关键环节。

采取保障开挖面稳定的措施主要如下:

1)切口泥水压控制

应根据工程地质地质条件、管道埋深、線路平面与坡度、施工监测结果、初始顶进阶段的经验设定泥水压力和流量、排土量等顶进参数。由于本项目过江顶管覆土变化大,切口泥水压不易于控制。泥水仓压力应根据切口土压和水压等参数进行合理设置,并随顶进后覆土等参数的变化及时进行动态调整,同时尽可能减小切口水压的波动值,通过江中浅覆土段时将切口水压波动值控制在±0.005MPa,保持正面土体稳定,控制河床面沉降。

2)掘进速度和出土量控制

在过江段顶进中需控制合理的顶进速度,不宜过快或过慢,尽量在浅覆土区域保持匀速顶进状态;若出现轻微冒浆,在不降低开挖面泥水压的前提下,应加快顶进迅速穿过冒浆区。为达到开挖面稳定在设定和保持合理的泥浆压力与开挖面的水土压力的同时,还必须使排出渣土量与开挖渣土量相平衡,并根据掘进状况进行调整和控制。在浅覆土段可适当欠挖,保持土体密实,以免出现冒顶和冒浆,根据送泥泵的流量计和密度计测定各数据,对送排泥浆中含掘削的干土体积进行计算,反馈顶管每米出入量。当出土量过大或过小时,及时进行各掘进参数调整。

3、减阻泥浆控制措施

减阻泥浆系统作为顶管顶力控制不可或缺的一个重要环节,能有效减少顶管摩擦力,从而减少在顶管施工过程中中继环的使用数量,若注入的润滑泥浆能在管子的外围形成一个比较完整的泥浆套,则其减摩效果较好,一般情况摩阻力可由12KN/m2~30KN/ m2减至3KN/ m2~5KN/ m2。此外,当管壁周围形成完成泥浆套后,可通过减少顶进带土现象达到控制沉降的目的。本标段内顶管穿越土层涉及第⑤2层灰色粉砂、⑤3-1层灰色粉质粘土,要求在顶进过程中形成完整的泥浆套以便有效降低顶力,保证在浅覆土层顶管时顺利通过。

1)泥浆制作

顶管机略大于钢管,穿越土体后产生的空隙需要泥浆来填充弥补,即泥浆形成支撑面,若支撑不足则土体就会塌落于管外壁使滑动摩擦主要作用因素为干摩擦,此时整个管段摩阻力会大幅上升。因此,泥浆制作须考虑一定的粘滞度和注浆的厚度。润滑泥浆材料主要采用钠基膨润土,纯碱、CMC。结合本工程土质,泥浆物理性能为:比重1.02~1.08g/cm3,粘度30~40g(力)/cm2,泥皮厚3~5mm。膨润土将选用钠基膨润土,为了在复杂地质条件下有效提高浆液的剪切力和润溶性,经过上海地区多个大口径顶管工程中减阻泥浆的研究及运用,本项目采用的基本配合比为膨润土:CMC:碱:水=10:0.8(8%膨润土重):0.4(4%膨润土重):100 。

2)管段压浆控制

本工程采用顶管机同步注浆和管段补浆两种方式进行减阻,即顶管机尾环设压浆环,泥浆由此在管外壁形成泥浆套;其后管段部分在顶进时分步、同时补浆,补浆孔环形布置。考虑管道直径较大,拟每环6个压浆孔,60度间隔布置。管段补浆第一环布置在顶管机后10m,其后约每10m一环。每道补浆环有独立的阀门控制。顶进时应贯彻同步压浆与补浆相结合的原则,顶管机尾部的压浆孔要及时有效地进行跟踪注浆,确保能形成完整有效的泥浆环套,管道内的压浆孔须进行一定量的补浆,补压浆的次数及压浆量根据施工情况而定。压浆时注浆压入口的压力应稍大于该处的静止水压力、泥水压力之和。注浆压力不能过大,防止管外土层受到劈裂扰动,而造成过大的后期沉降与跑浆,对浅覆土段的施工尤为不利,容易造成冒顶、冒浆等事故;而注浆压力过小,则浆液充填过慢。间隙填不密实,地表变形也将加大。在实践中,多取注浆压力为 1.1~1.2倍静止水压力、泥水压力,同时坚持“先压后顶、随压随顶、及时补浆”的原则。

五、总结

大口径过江钢顶管施工技术在复杂水文地质条件下会遇到诸多施工难题,不确定的风险因素随时可能导致工程事故的发生,以前类似的安全事故也屡见不鲜,但隨着施工经验的积累和施工技术的发展,相关的技术难点不断被攻克,其可操作性和安全性得到较大保障,为保证顶管安全顺利施工,施工过程中必须时刻注意周围环境的变化,针对不同的状况采取相应的技术措施,从而适应现代化城市发展中给排水工程长距离复杂地质条件下的施工要求。

参考文献:

[1]韩选江.大型地下顶管施工技术原理及应用.中国建筑工业出版社,2008.

[2]葛春辉.顶管工程设计与施工.中国建筑工业出版社,2012.