新形势下高校新生班级凝聚力现状调查及策略研究

2016-10-20莫继承

莫继承

(天津科技大学,天津 300222)

新形势下高校新生班级凝聚力现状调查及策略研究

莫继承

(天津科技大学,天津 300222)

文章通过梳理现有学者的研究文献,发现组织认同、人际和谐、管理支持、团队业绩、集体参与都是影响班级凝聚力的重要因素,为了分析它们对班级凝聚力造成的直接或间接的影响,进行了影响关系的假设,通过问卷调查,采集整理数据,对数据进行描述性统计、信度分析、相关性及显著性分析,验证了变量和班级凝聚力的关系。分析得出,组织认同、人际和谐、管理支持、集体参与正向作用于班级凝聚力,团队业绩对班级凝聚力影响不明显。文章从具有正向作用因素的四个方面提出了提升班级凝聚力相关建议。

高校;班级;凝聚力

一、引言

高校班级凝聚力是指班级成员在班级发展目标的引力下,自愿分担班级风险和实现既定目标的一种综合力,其实质是班级成员对班级的责任感、使命感和归属感的总和[1]。班级凝聚力是班级发展的内在灵魂,对班级外在影响是可以维持班级的长久可持续发展,内在影响是可以让组织成员有归属感和为之奋斗的决心。凝聚力强的班级具有良好的班风、学风,而且成员有着强烈的集体意识和大局观念,反之亦然。当前,由于高校与社会的不断融合,大学生思想观念处于多元化的状态,加上95后大学生个性化强的特点,使得新生班级中存在学生对班级活动漠不关心、班级归属感缺失、集体荣誉感不强等问题。因此,提高新生班级凝聚力是高校学生管理者的首要任务。

二、影响班级凝聚力的维度划分

个体心理行为是影响新生对班级凝聚力的认可度的主要因素。通过对文献的查阅、整理,本研究将对班级凝聚力有显著影响的个体特征设定为五个维度,分别为组织认同、人际关系、管理支持、团队业绩、集体参与。

1.组织认同

李永鑫(2007)认为高校组织认同就是把个体放大为组织,将个人与组织融合在一起,把别人对组织的评价全都折射到个体身上,即“我为组织,组织为我”。任荣(2011)认为组织认同由组织认知、情感依赖、评价及由此产生的行为四部分组成。熊娇(2012)把组织认同分为共同的奋斗目标、共同的期望、集体的发展三个方面,本研究综合以上学者观点,认为班级组织认同包括班级目标、班级期望、班级文化、关心班集体、班级管理制度。

2.人际关系

Walberg(1968)根据组织的角色期望和个体的人格倾向把班级人际关系分为组织维度和情感维度[2]。张赫(2008)认为认知的偏差、情绪情感、态度、人格等因素都是人际关系的主要影响因素。陈斌斌(2009)将班级人际关系分为师生关系、同伴关系以及班级组织三个方面。根据以上的研究分析,笔者将班级人际关系分为班级成员乐于沟通、班级成员关系、师生关系、班级成员间彼此认可程度等方面。

3.管理支持

所谓管理支持,就是班级成员服从班级管理者(班级干部、辅导员、专业教师等)的管理,并全力支持班级管理者工作。叶许红(2006)将管理支持的内涵概括为管理参与和管理介入两个层面,据此,本文将管理支持分为成员与专业老师关系、成员与班委关系、成员与辅导员关系、班委工作能力四个方面。

4.团队业绩

团队业绩指在全班同学共同努力下,班级所取得的荣誉和成绩,团队业绩评价指标包括班级成绩、班级荣誉或班级影响力。本研究将团队业绩维度分为获得荣誉、影响力、整体成绩三个变量。

5.集体参与

集体参与是指集体所有成员能够主动参加集体的学习、生活、娱乐等活动,通过参与可以挖掘成员的潜在才能,感受集体温暖,提高他们在集体中的自我存在感,以此加强成员的主人翁意识。笔者将集体参与分为班级聚会、集体学习生活、班级内部分化、班级活动四个变量。

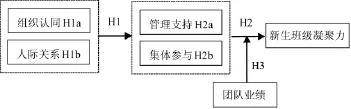

三、理论与假设

本文基于学生的主体行为视角,通过研究个体的行为特点来提升高校班级凝聚力。组织认同、人际关系与个体的思想观念密切相关,所以将二者作为内生性影响因素,将管理支持和集体参与外在环境联系紧密,所以将此二者设定为前置变量;团队业绩的作用主要体现在对班级凝聚力的外部影响,由此在本研究中将其设定为调节因素(见图1)。

图1 研究框架:个体特征对新生班级凝聚力的影响

陈莉(2014)指出,组织认同是个体价值行为选择的动态表现,也是价值观教育从说理走向实践的必要中介[3]。学生如果对班级体高度认同,那么他所获得的价值观理性能力发展是可持续的,对集体价值认同也就是自发的、持续的,从而集体的凝聚力也就变得更加坚固。因此,提出假设H1a:组织认同正向影响新生班级凝聚力。

人际关系是人们在彼此交往的过程中建立和发展起来的心理上的联系,它反映人与人相互交往过程中心理关系的亲密程度[4]。陈斌斌(2009年)研究表明感知到积极的班级人际关系的学生,更有可能与同学和老师保持良好的互动,即良好的班级人际关系与积极的班级氛围正相关。因此,提出假设H1b:人际关系正向影响新生班级凝聚力。

李怡娜(2013)指出,管理支持是实施相关实践活动的重要驱动力和获得成功的关键因素。班级民主公正的管理模式可以获得全体成员的大力支持,不断提高班级活动的参与度和参与效果,从而可以构建出良好的班风、学风,促使大家对班级的高度向往。为此,我们假设H2a:管理支持正向影响新生班级凝聚力;假设H2b集体参与正向影响新生班级凝聚力。

优秀的业绩可以使团队具有更强的辐射面和吸引力,这样的辐射和吸引能够促使内部成员和外部群众主动向团队靠拢,从而不断提升集体的内聚力。同时,团队要获得良好的业绩,前提是所有成员能够齐心协力,劲往一处使,即团队具有较强的凝聚力。因此,本研究假设H3:团队业绩对新生班级凝聚力有正向调节作用。

四、研究方法

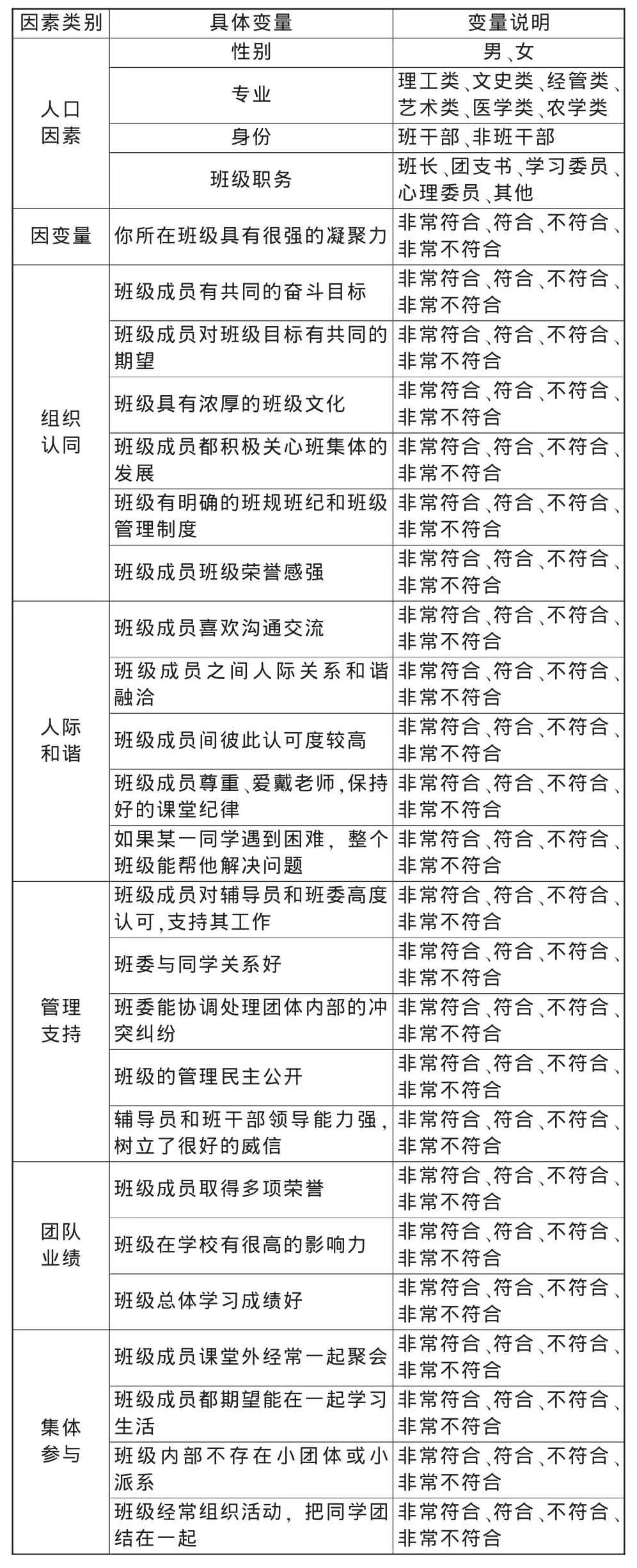

本研究采用量表法对新生班级凝聚力情况进行综合评估,解释变量为影响学生对班级凝聚力认可的各种因素,本研究将其分为班级因素和非班级因素两大类。具体来说,影响大学生班级凝聚力的非班级工作因素主要是调查对象的人口因素,如性别、身份等。班级因素主要包括组织认同、人际和谐、管理支持、团队业绩、集体参与等指标(见表1)。

表1 解释变量说明

五、数据分析

本文采用IBM SPSS Statistics 22.0对问卷数据进行处理分析,进行了描述性统计、信度分析和回归分析,分析结果如下。

1.描述性统计

本研究选取天津某高校一年级学生作为调查对象,采用问卷进行调查,共回收有效问卷437份。其中男生占比58.58%,女生41.42%;学生干部占比32.72%,非学生干部占比67.28%。

2.信度分析

信度分析主要用来检测数据样本的稳定性,Cronbach系数α是评价各变量得分间的一致性,属于内部一致性系数,α>0.6,则被认为可信度较高。如表2所示,本研究α=0.895(显著性差异p<0.01)说明本研究问卷数据可信度较高。

表2 解释变量说明

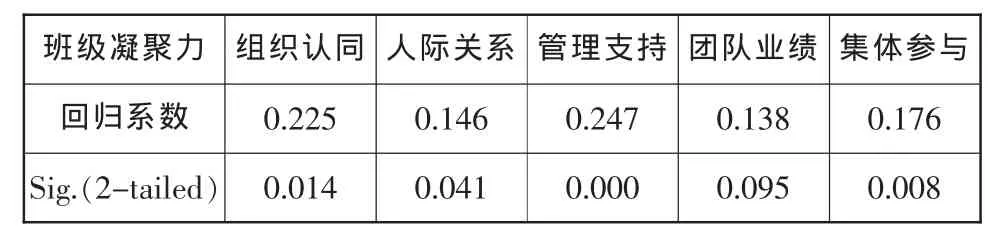

3.回归分析

由表3可知,班级凝聚力与组织认同、人际关系、管理支持、集体参与的线性相关系数分别为0.225、0.146、0.247、0.176,回归系数显著(p<0.05),班级凝聚力与团队业绩的线性相关系数0.138,回归系数不显著(p>0.05),由此可见组织认同、人际关系、管理支持、集体参与等因素正向影响班级凝聚力,团队业绩对班级凝聚力正向影响不显著,但对班级凝聚力有调节作用,即假设H1a、H1b、H2a、H2b、H3成立。

表3 班级凝聚力与各维度线性回归系数表

六、结论与建议

本研究重点研究了新形势下影响新生班级凝聚力的因素,研究结果显示:组织认同、人际关系、管理支持、集体参与等正向影响班级凝聚力。因此,要提升新生班级凝聚力,须从这四个方面入手。

1.以班级目标为主轴,建立高度的组织认同体制

组织认同是指组织成员在思想、言语、行为等日常活动中与组织保持高度的一致性,时刻以组织利益为出发点和落脚点,始终保持集体意识、大局意识。目前,因受弹性学制、网络媒体、家庭结构、社会活动等因素的影响,使得高校新生对集体的观念越来越淡薄,对组织认同较低。增强高校班级组织认同可从班级共同目标和共同愿景着手。一是构建班级共同目标,在班导师和辅导老师的指导下,结合班级实际,全班共同制定大学四年的班级目标,并围绕班级目标做好全班同学教育引导工作,使大家从心底认可、接纳班级目标,并自愿为这个目标努力奋斗,最终形成以班级目标为核心的目标管理机制。二是建立组织的共同愿景,共同愿景是班级目标的补充,是学生个人成长的需要。在集体共同愿景指导下,确立班训、班规、班歌,并不断学习、宣传和完善,让每个人不仅在行为上归属组织的一员,更让他们从思想上成为班级的重要成员,从内心深处接受组织、服务组织,进而不断增强组织在个体心中的地位,提升组织认同感。

2.以情感效应为桥梁,建立融洽的人际关系氛围

智联招聘网职场调研资料表明:良好的人际关系,可使工作成功率与个人幸福达成率达85%以上;一个人获得成功的因素中,85%决定于人际关系,而知识、技术、经验等因素仅占15%[5]。同样,同学之间融洽的人际关系对班级的发展具有积极的促进作用。学生进入大学后,一般情况下班级成员不会发生变化,四年时间处理与30多人的关系本应不难,可是目前95后大学生因为受到家庭、社会、网络的综合影响,他们宁可独自与手机、电脑交流,也不愿意与班级同学、宿舍同学沟通,主要原因是95后大学生多数为独生子女,从小过着“6+1”或“4+1”的生活,习惯了自我为中心,听不得别的批评与建议,更别说与别人分享自己的情感。因此,高校要教育学生用赞美和欣赏的态度与他人交流,努力去发现别人身上的优点或闪光点,通过这样的情感效应来引导大学生去欣赏人、尊重人。在这样尊重与被尊重、欣赏与被欣赏的氛围下,学生个体之间的情感就会越来越和谐、融洽,那么班级的凝聚也就会逐渐增强。

3.以组织管理为抓手,建立高效的管理支持体系

美国麦卡锡公司出版的《改革领导人》一书中提出:“公司能保持持续发展与改革,达到更高的业绩,关键因素不在于高级领导,而在于企业是否拥有一批懂经营、会管理、善沟通、愿学习、懂授权、善激励的中层管理者[6]。”对于一个班级而言,辅导员和班干部就是它的中层管理者。辅导员作为大学生的管理者、教育者和服务者,与学生的关系最为密切,在学生平常学习、生活中,他们始终以辅导员为榜样,因此,辅导员要用真心、爱心、细心、关心、知心去融入学生当中,通过自身的言行举止去感染学生,这样才能得到学生的认可和尊敬,进而得到学生对自身工作的支持,提高管理的效率。学生干部作为老师与学生之间的桥梁,在学校、学院日常管理工作中起着承上启下的重要作用,从某一方面来讲,班干部工作代表着学校、学院、老师的立场,因此班干部在日常的工作中必须树立威望,言必行,行必果,时刻注意自身言行,办事为公,不谋取私利,起到模范带头作用。同时,辅导员要注重班干部的初期选拔和后期培养,并且建立健全班干部考评制度,优化班干部队伍结构,强化班干部权威,发挥“1+1>2”的优势效应,从而达到班级的高效管理,得到全体成员的高度支持,最终形成班级高强度的内聚力。

4.以班级活动为载体,建立积极的集体参与观念

“集体是群体发展的高级阶段,它是指为了实现有公益价值的社会目标,严密地组织起来从事共同活动并有心理凝聚力的群体。”[7]班级活动是集体成员之间相互交流、磨合、尊重、欣赏的有效平台,也是培养学生团队意识、集体责任的重要途径。因此高校管理者要积极创造条件,以班级活动为载体,通过特色主题班会、团日活动、素质拓展等活动,建立培育集体观念的教育机制,让每一位学生在活动中发挥潜能,展示特长,为每一个学生提供发现、尝试、锻炼自己优势的平台,最终形成成员想参与、愿参与、乐参与集体活动的氛围,通过这种氛围形成强大的班级凝聚力量。

[1]熊娇.基于大学生评价的班级凝聚力特征研究[D].重庆:重庆大学,2010.

[2]陈斌斌,李丹.学生感知的班级人际和谐及其与社会行为的关系[J].心理发展与教育,2009(4).

[3]陈莉.组织认同视角下的高校价值观教育[J].西南交通大学学报(社会科学版),2014,15(5).

[4]欧阳新.谈人际交往对大学生成长的积极意义[J].中国校外教育,2008(2).

[5]姚翠玲.人际关系与工作积极性[J].华夏教师,2014(4).

[6]吴婷荣,吴晓荣.构建胜任力模型增强中层管理者执行力[J].当代经济,2010(10).

[7]李楷.增强大学生班级凝聚力的思考[J].西北成人教育学报,2012(5).

(责任编辑:姚歆烨)

Research on College Freshmen Class Cohesion under the New Situation

MO Jicheng

(Tianjin University of Science and Technology,Tianjin 300222,China)

This research,after a careful study of literature,found that organizational identity,interpersonal harmony,management support,team performance and collective participation are important factors in class cohesion.In order to analyze the direct or indirect impact of those factors,this research made some assumptions about the correlation between the variables and the class cohesion,and then used the data from questionnaires to verify the hypothesis by means of descriptive study,reliability analysis,principal component analysis,and correlation and significance analysis.The result shows that organizational identity,interpersonal harmony,management support and collective participation are closely related to class cohesion,but team performanceisnot.Thispaperputforwardsomesuggestionsforenhancingclasscohesionfromthe perspective of organizational identity,interpersonal harmony,management support and collective participation.

colleges and universities;class;cohesion

G641

莫继承(1986—),男,讲师,研究方向:思想政治教育。

天津科技大学2016年辅导员工作精品项目。