阿拉善北部诺尔公地区早二叠世辉长岩LA—ICP—MS锆石U—Pb年龄、地球化学特征及成因

2016-10-18肖进孙萍徐琳

肖进 孙萍 徐琳

摘要:内蒙古西部阿拉善诺尔公地区陆缘岩浆弧中的岩浆岩,前人的研究主要集中在酸性侵入岩上,对基性岩研究较少,本文重点研究了基性辉长岩的产出时代、岩相特征、岩石地球化学特征及其成因进行了研究和探讨。从辉长岩中分离出单矿物锆石,用U-Pb法测试其同位素年龄值为275.5±1.8Ma,属于华力西晚期早二叠世。岩石地球化学特征属钙碱性——碱性岩系列,岩石稀土元素曲线呈平缓的右倾型显示轻重稀土分馏程度不高,铕无明显亏损。基性岩浆源来自地幔,在上升侵位过程中,明显受到壳源物质的混杂。

关键词:辉长岩;锆石U-Pb年龄;早二叠世;地球化学特征;阿拉善

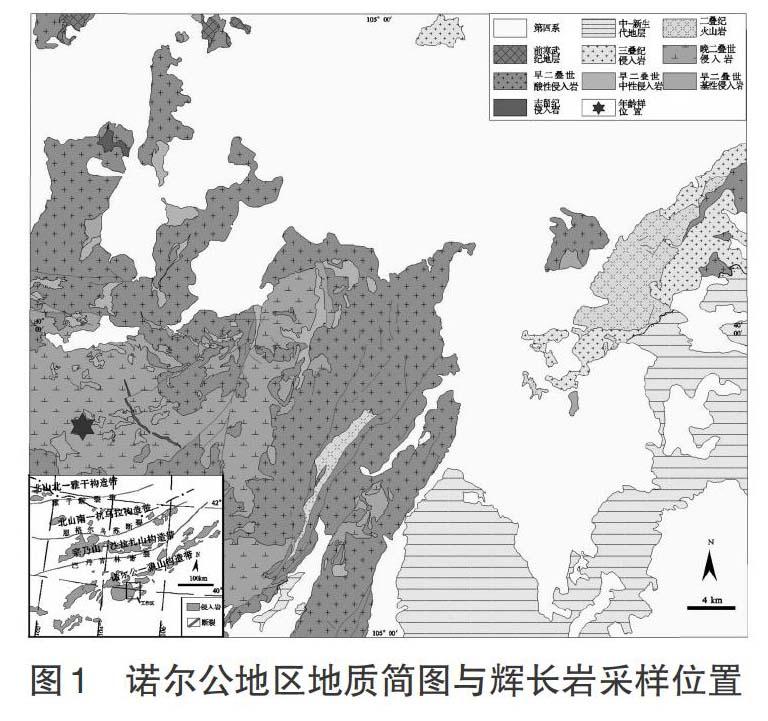

研究区位于内蒙古西部阿拉善地区,大地构造位置处于华北板块北缘西段。阿拉善北部地区的恩格尔乌苏蛇绿混杂岩带普遍被认为是古亚洲洋(塔里木板块)向南俯冲与华北板块拼合的位置,且碰撞闭合发生在二叠纪—三叠纪[1-5]。缝合带南侧发育两条重要的构造岩浆岩带:一个是在华北古陆撕裂出去的破碎陆块的基础上发育的具陆壳基底的火山弧,即宗乃山——沙拉扎山岩浆弧,一个是在华北古陆一侧所发育的雅布赖——巴音诺尔公陆缘岩浆弧[4]。而研究区正好位于雅布赖——巴音诺尔公陆缘岩浆弧中部(图1),区内大面积出露前寒武纪基底岩系和华力西期、印支期侵入岩,以及二叠纪中酸性火山岩。

前人对诺尔公地区侵入岩的研究主要集中在酸性侵入岩上,而对于基性侵入岩研究较少[5-11]。而辉长岩一般是由玄武质岩浆结晶而成的,大多为地幔岩石熔融的产物,是下地壳及壳幔边界重要的物质组成。故而通过对辉长岩的年代学、元素地球化学和同位素地球化学的研究,能够有效的探索岩浆起源和构造演化特征。本文选取阿拉善北部诺尔公地区辉长岩为研究对象,进行了年代学、地球化学特征分析,并对其成因进行了探讨。

1. 地质概况

诺尔公位于内蒙古阿拉善北部地区,地处阿拉善微陆块陆缘区。区内出露地层主要包括长城系增隆昌组;蓟县系阿古鲁;下二叠统苏吉组;白垩统庙沟组。研究区侵入岩及火山岩分布十分广泛。

2. 岩体地质和岩相学

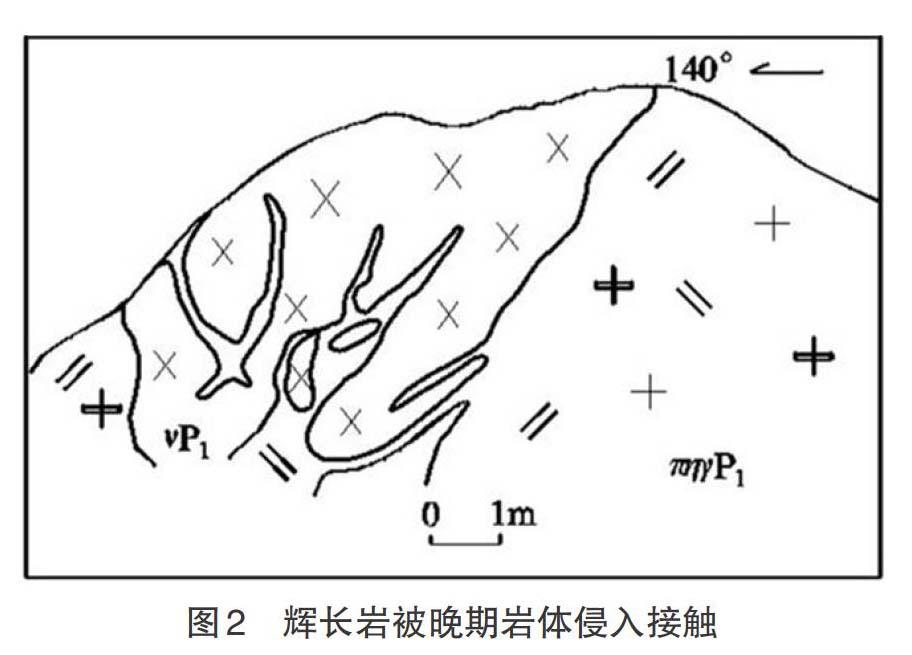

辉长岩主要零星分布在诺尔公以南呼吉尔图、文其格哈沙、都尔勒吉一带,被二叠纪正长花岗岩、二长花岗岩、碱长花岗岩等岩体侵入接触(图2),在诺尔公东侧巴勒子格拉处侵入长城系增隆昌组地层中,围岩发育宽约3m~5m的黑云母接触变质带。侵入体数量较多,以岩瘤等形态产出,出露面积最小者不足0.1km2,最大者约2.35km2。岩体受后期岩浆活动破坏,接触边界常呈不规则锯齿状,并可见晚期岩体呈岩枝状侵入其中。 辉长岩呈深灰色-灰黑色细粒辉长结构、块状构造,矿物成分主要有斜长石(60%~67%)、辉石(30%~35%),副矿物为锆石、磷灰石、角闪石,金属矿物主要为磁铁矿。其中斜长石,在镜下呈无色,自形-半自形粒柱状,或长条状,粒度0.4mm~2mm,聚片双晶发育,蚀变较强,具粘土化、绢云母化;辉石:镜下呈无色或浅绿色,正突起高,粒度不均匀,一般0.2mm~1mm,呈斑状或粒状,部分为柱状,解理发育,表面有绿泥石化,部分颗粒有黑云母交代及纤闪石假象。 3. 样品概况及测试方法 3.1 样品概况 锆石U-Pb测年样品岩性为辉长岩,呈细粒辉长结构,块状构造,主要由斜长石(65%)、辉石(31%)、角闪石(2%)、磁铁矿(2%)及少量的磁铁矿等组成。采样位置为北纬39°56′42″、东经104°47′20″(图1)。 3.2 分析方法 锆石单矿物分离是在四川省地矿局区域地质调查队测试中心完成,将原岩样品粉碎,经常规重选和电磁选后,在双目镜下挑选锆石。挑选晶型和透明度较好的锆石颗粒制备环氧树脂靶。对环氧树脂靶上的锆石先后进行透射光、反射光和阴极发光显微拍照。选取内部无包裹体、无裂痕、成分较均匀的锆石进行测年分析。锆石显微拍照和U-Th-Pb同位素分析是由西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。 锆石U-Th-Pb同位素分析利用193nm准分子激光剥蚀系统(GeoLas)与MC-ICPMS和Q-ICPMS联用,激光剥蚀的干气溶胶按照1∶3的分配系数导入到Q-ICPMS和MC-ICPMS,分别进行U-Pb定年、Hf同位素分析和微量元素含量分析。详细的实验原理和流程见参考文献[12]。 样品主量元素、微量元素、稀土元素分析是在国土资源部武汉矿产资源监督检测中心完成。氧化物用高分辨全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)分析,烧失量根据点火后在1000℃时的重量差别测定;稀土元素和微量元素用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)分析测定。 4. 测试结果 4.1 锆石定年 样品中锆石晶体形态以复四方柱为主,外观可见有长柱状和短柱状之分,锆石多为半透明状,晶体形态复杂,部分晶体具熔蚀现象,少量晶体在样品加工过程中形成断头晶。样品中绝大部分晶体边部发育有连续的环带,具有岩浆锆石的特征(图3)。对该样品共分析了19个测点(表1),锆石的Th含量变化范围为14.95×10-6~553.96×10-6,U含量变化范围为33.97×10-6~448.63×10-6,Th/U比值为0.44-1.73,Th/U比值都大于0.4,反映为岩浆锆石特征。样品207Pb/235U年龄分布范围为290Ma~339Ma,主要集中在306Ma~323Ma之间;206Pb/238U年龄分布范围为274.1Ma~294.1Ma,主要集中在274Ma-280Ma之间,加权平均年龄为275.5±1.8Ma,置信度95%,MSWD=0.65(n=19)。因此,可认为阿拉善北部诺尔公地区辉长岩的形成时代为早二叠世。 4.2 地球化学特征 4.2.1 主量元素

本次在诺尔公地区共采集8件辉长岩样品,分析结果见表2。从分析结果可见辉长岩化学成分中SiO2百分含量均较低:47.42~50.96,平均48.68;TiO2百分含量为1.42~2.92,平均1.92,与中国基性岩平均值[13]2.08相比较低,属于低钛岩石;Al2O3百分含量为13.76~15.93,平均14.71,与中国基性岩平均值14.9接近,属于低铝岩石。TFe百分含量10.19~15.99,平均11.96,略低于中国基性岩平均值11.78。MgO百分含量为2.58~7.53,平均5.63,FeO/(FeO+MgO)分子比值0.58~0.86,偏铁质。Na2O+K2O百分含量为3.5~5.59,平均4.3,低于中国基性岩平均值5.02,K2O/(Na2O+K2O)分子比值为0.11~0.26,属钠质岩。岩石里特曼指数(σ)介于2.43~3.93之间,为钙碱性——碱性岩系列,在碱度率图解上主要投在碱性岩区中。铝饱和指数A/NKC比值为0.59~0.73,A/NK比值为1.96~2.8,属准铝质岩石(图4)。分异指数DI为27.4~43.74,显示为较低的结晶分异程度。

4.2.2 稀土元素

辉长岩稀土元素分析结果见表2,岩石稀土总量∑REE为169.84×10-6~416.17×10-6,平均268.23×10-6;轻重稀土比值5.07-10.43,平均7.5;属于轻稀土富集,相应的曲线呈右倾型。δEu为0.79-1.22,铕异常不明显,特征值(La/Yb)N介于4.47~12.52,表明稀土元素分馏程度不高。

4.2.3 微量元素

相对于维氏(1962)微量元素平均值,辉长岩中大离子亲石元素Sr富集系数为1.56~2.26,Ba富集系数为1.19~3.3,呈明显富集。高场强元素中Zr在富集系数为1.1~8.89,Hf富集系数为1.79~14.27,均呈强烈富集。过渡元素V富集指数为2.17~7.47;Ti除个别亏损外,多数呈明显富集,富集指数为4.07~8.38;Sc富集系数为1.49~4.21,均呈明显富集。而Cs、Rb、Nb、Ta、Th、Cr、Co、Ni、U等元素多呈明显亏损。

5. 讨论

5.1 岩石形成年龄

早期1∶20万区调,对研究区东侧南吉兰泰附近的额尔登哈尔辉长岩进行了全岩同位素分析,获得的年龄为450Ma,因而初步确定该地区辉长岩形成于早古生代②。张磊等(2013)对研究区北东陶豪托西圈辉长岩进行锆石U-Pb测年,活动的年龄为276Ma~275Ma[5]。本次获得的年龄为275.5±1.8Ma,与之较吻合,说明区内辉长岩形成于早二叠世晚期,而非早古生代。

5.2 岩浆起源

研究表明Nb与Ta、Zr与Hf是地球化学性质相近的不相容元素,在岩浆部分熔融及结晶过程中不发生分异[14],但是在遭受来自消减板片流体或熔体改造的地幔中,将发生明显的分异。区内岩石的Nb/La比值较低(0.23~0.73),表明岩体源区有部分陆壳物质参与,Nb/Ta比值为11.02~27.66,平均15.44,相比于幔源岩石(17.5±2,Hofmann,1988;Green,1995)和陆壳岩石(11左右,Taylor and McLennan,1985;Green,1995)跨度变化较大,更接近于陆壳岩石,表明岩浆为幔源和陆壳混合成因;Zr/Hf比值为18.75~29.37,平均24.4,相比于幔源岩石(36.27±2.0,Hofmann,1988;Green,1995)和壳源岩石(33左右,Taylor and McLennan,1985; Green,1995),总体更接近于壳源岩石。以上特征表明该岩体可能主要为幔源岩浆和陆壳物质部分熔融形成,且与深俯冲作用有关。

基性岩(辉长岩)的Th/Ta值为3.26~7.57,平均4.89,相比于原始地幔的Th/Ta值(2或3)和大陆地壳的Th/Ta值(10,Sun.et.al,1989),基性岩变化跨度大,表明幔源岩浆受到了地壳的混染。区内基性岩在Ta/Yb-Th/Yb图解中主要投在亏损——富集端元过渡区及边缘(图5),表明区内玄武质岩浆主要源自过渡地幔的部分熔融,并有陆壳物质混染。

此外,该地区较多的镁铁质岩及镁铁质暗色包体发育,且暗色包体与花岗岩、辉长岩显示出具有相似的地球化学特征和Nd、Hf同位素特征[εHf(t)值主要为-16~-8,Hf地壳模式年龄为1.8Ga-2.2Ga],指示其源区物质组成相似[10]。说明幔源物质参与了花岗岩的形成,是由继承了混合源区的两种岩浆发生岩浆混合作用而成,即从源区到侵位多阶段的混合和混染。

上述表明区内基性岩玄武质岩浆源于过渡地幔,并受到陆壳混染。

关于玄武质岩浆是否为幔源岩浆分离结晶形成。前人研究表明,在微量元素的La-La/Sm图中,平衡部分熔融的轨迹表现为“斜线”,而分离结晶作用表现为“水平线”[14-17]。本区中基性岩在La-La/Sm图中除一个样品偏离,其余近于直线分布(图6),且TiO2含量在1.42%~2.92%之间,平均1.92%,明显高于活动大陆边缘玄武岩(0.85%)[18],暗示区内基性岩主要通过分离结晶作用形成。基性岩中Cr含量为39.63×10-6~217.1×10-6(平均为109.65×10-6),Ni=0.38×10-6~76.41×10-6(平均为33.86×10-6),二者的值都远低于原始岩浆值(Cr>1000×10-6,Ni>400×10-6~500×10-6)[16],表明本区基性岩是原始岩浆强烈演化后的产物。而基性岩不具有Eu的负异常,暗示岩浆在演化过程中斜长石的分离结晶作用不明显,推测岩浆分异作用发生在较深的层位。

6. 结论

(1)诺尔公地区辉长岩的形成时代为275.5±1.8Ma,相当于早二叠世。岩石地球化学特征表明辉长岩轻重稀土分馏程度不高,铕异常不明显,富集大离子亲石元素Sr、Ba;高场强元素中Zr、Hf和过渡元素V等,而Cs、Rb、Nb、Ta、Th、Cr、Co、Ni、U等元素多明显亏损。

(2)区内基性岩浆来源于过渡地幔,基性玄武质岩浆为幔源岩浆分离结晶形成,在岩浆上升侵位过程中受到明显的陆壳物质混染。

参考文献:

[1] 史兴俊,童英,王涛等.内蒙古西部阿拉善地区哈里努登花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄和地球化学特征[J].地质通报,2012,31(5):662-670.

[2] 王廷印,王金荣,刘金坤等.华北板块和塔里木板块之关系[J].地质学报,1993,67(4):287-300.

[3] 王廷印,张铭杰,王金荣等.恩格尔乌苏冲断带特征及大地构造意义[J].地质科学,1998,33(4):385-394.

[4] 王廷印,王金荣,王士政等.阿拉善北部查干楚鲁-霍尔森蛇绿混杂岩带地质地球化学特征[J].甘肃地质学报,1993,2(1):46-54.

[5] 张磊,史兴俊,张建军等.内蒙古西部阿拉善北部陶豪托西圈辉长岩岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄和地球化学特征[J].地质通报,2013,32(10):1536-1547.

[6] 刘治博,张维杰.内蒙古阿拉善右旗杭嘎勒中二叠世石英闪长岩地球化学特征和LA-ICP-MS锆石U-Pb定年[J].地质学报,2014,88(2):198-207.

[7] 徐东卓、张维杰等,内蒙古阿拉善地块中北部地区辉长岩岩体特征、锆石定年及其构造意义[J],地质通报,2014,第33卷第5期:661-671.

[8] 任康绪、阎国翰等,阿拉善断块富碱侵入岩岩石地球化学和Nd、Sr、Pb同位素特征及其意义[J],地学前缘,2005,第12卷第2期:292-302

[9] 王喜宽、张丽莉等,巴彦诺尔公花岗岩体与乌力吉花岗岩体的地球化学特征及成矿意义[J],华南地质与矿产,2004,第1期:24-28

[10] 张建军、王涛等,华北地块北缘西段巴音诺尔公——狼山地区牙马图岩体的岩浆混合成因[J],地质论评,2012,第58卷第1期:53-66

[11] 张永清、韩建刚、胡凤翔,内蒙古阿拉善盟巴音诺日公地区中三叠世花岗岩特征及构造意义[J],内蒙古地质,2002,第4期:15-20

[12] Yuan H, Gao S, Liu X, et al. Accurate U-Pb age and trace elementdeterminations of zircon by laser ablation-inductively coupledplas -ma-mass spectrometry[J]. Geostandards and Geoanalytical Research.2004, 28: 353-370.

[13] 黎彤,饶纪龙,中国岩浆岩的平均化学成分[J].地质学报,1963,(3):3-7

[14] 杨毓红、刘燊、胡瑞忠等,河北下堡基性岩墙地球化学特征及源区性质[J],2013,地质通报,2013,第32卷第4期:607-616.

[15] 刘燊,胡瑞忠,赵军红,等.鲁西晚中生代基性脉岩的成因和源区性质:岩石学和地球化学[J].地质评论,2004,50(6):577-586.

[16] 刘燊,胡瑞忠,赵军红,等.胶北晚中生代煌斑岩的岩石地球化学特征及其成因研究[J].岩石学报,2005,21(3):947-958.

[17] 韩吟文,马振东.地球化学[M].北京地质出版社,2003:202-205.

[18] 刘燊,胡瑞忠,赵军红,等.鲁西青山组火山岩形成的构造背景及其成因探讨:主元素和微量元素证据[J].地球化学,2003,32(4):306-315.

[19] 张文慧,韩宝福.杜蔚,等.内蒙古集宁新生代玄武岩的地慢源区特征元素及Sr-Nd-Pb同位素地球化学证据[J].岩石学报,2005,21(6):1569-1582.

① 宁夏地质局区调队.中华人民共和国区域地质调查报告(豪斯布尔都幅,1∶20万).1978.

② 宁夏计委地质局.中华人民共和国区域地质调查报告(庆格勒图幅,1∶20万).1976.