“一带一路”信息化格局及对策*

2016-10-18孙九林董锁成李富佳李泽红王卷乐中国科学院地理科学与资源研究所北京0002中国科学院大学北京00049国家旅游局信息中心北京00740

程 昊 孙九林 董锁成 郭 鹏 李富佳** 李 宇 李泽红 王卷乐 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 0002 中国科学院大学 北京 00049 国家旅游局信息中心 北京 00740

“一带一路”信息化格局及对策*

程昊1,2孙九林1董锁成1郭鹏3李富佳1**李宇1李泽红1王卷乐1

1中国科学院地理科学与资源研究所北京 100101

2中国科学院大学北京100049

3国家旅游局信息中心北京100740

文章基于实证数据,研究了“一带一路”信息化发展格局,分析发现“一带一路”沿线各国信息化基础设施建设存在较大“数字鸿沟”,同时各国信息产业贸易发展格局极不均衡。进而提出了我国针对“一带一路”的信息化发展战略,即突破“数字鸿沟”,沿“一带一路”六大经济走廊,通过输出信息化产品及服务,深化互联互通战略合作,建设数字“一带一路”。最后给出了我国制定针对“一带一路”的信息化发展战略的建议,即积极开展顶层设计、组建信息化发展共同体、推进卫星通讯及跨境光缆建设、扶持信息产业企业走出国门、推进智慧城市及世界城市建设、加强“互联网+跨境电子商务”及“互联网+跨境物流合作”等。文章以国际的视野、科学的分析助力国家的顶层战略,为“一带一路”建设提供理论依据及战略支撑。

一带一路,信息化,发展格局,发展战略,发展对策

“丝绸之路”作为一个历史概念,自古就是东西方文明交流和经贸合作的通道和桥梁,更是连接亚、欧、非三大洲以及太平洋、印度洋和大西洋三大洋的战略大通道。2013 年“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”战略构想的提出[1],是中国在当今复杂多变的国际地缘政治经济格局中,顺应国际潮流,面向未来,全面加强中国同中亚、中东、欧洲、北非、南亚和东南亚国际经济贸易合作,惠及沿线国家,抗击国际经济危机,构建可持续发展的国际政治经济新秩序的重大战略构想[2]。2014 年 11 月,习近平主席在“加强互联互通伙伴关系对话会”上,发表了题为《联通引领发展,伙伴聚焦合作》的重要讲话。习主席强调要以亚洲国家为重点方向,加强“一带一路”务实合作,深化亚洲国家“互联互通”伙伴关系,共建发展和命运共同体。“互联互通”意味着全方位加强基础设施建设,其中不仅包括公路、铁路、航空、港口等交通基础设施,还包括互联网、通信等信息基础设施建设。信息服务贸易的发展大大拓展了国际贸易的空间和场所,缩短了国际贸易的距离和时间,信息服务全球化已经成为全球信息服务业发展的一个基本趋势[3]。建设涵盖亚洲、欧洲、非洲的广泛范围的信息化工程,是“一带一路”战略实现的先决条件和物质基础。实现“一带一路”的信息共通,是对政治互信、经济融合、文化包容的有益补充,更是达成上述目的的必备条件[4]。

1 一带一路”沿线国家信息化发展格局

1.1 信息化基础设施建设存在较大“数字鸿沟”

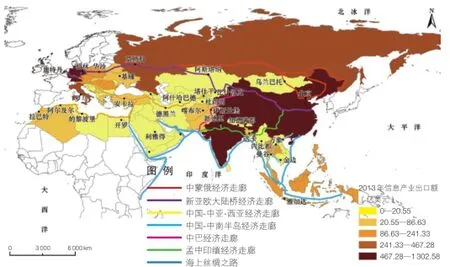

从国际信息化基础设施建设格局来看,在“一带一路”沿线各国中,西欧、南欧和部分中东发达国家的信息化基础设施建设水平较高,而其他国家的信息化基础设施建设水平较差,在发展中国家和地区,目前存在着较大的“数字鸿沟”(图 1)。西亚、东亚、东南亚地区的每百人固定互联网用户数和移动电话用户数指标相对较高,而中亚、南亚地区此两项指标相对较低,信息化基础设施建设水平较低,对于通讯业、信息产业的市场需求总量巨大,因而具有较强的市场发展潜力,是信息化建设投入的优先地区。

图1 “一带一路”沿线国家信息化设施指数(2013年)

1.2 信息产业贸易发展格局极不均衡

1.2.1 信息产业贸易发展快于服务业贸易发展,几个国家独立全局

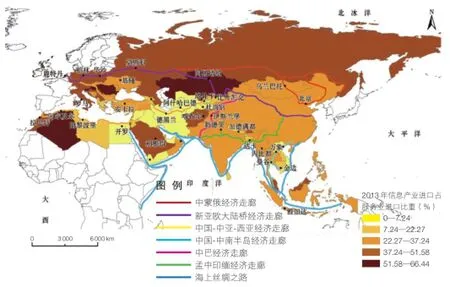

世界银行相关数据显示,自 2000 年以来,“一带一路”沿线国家信息产业贸易出口在服务业贸易出口中所占比重呈现缓慢上升趋势,年均增长率约为 5%。2013 年,其中信息产业贸易进口额 200 亿美元以上的国家有:法国、意大利、俄罗斯、中国、沙特阿拉伯和印度(图2),而信息产业贸易出口额 240 亿美元以上的国家有:法国、印度、中国、俄罗斯和意大利(图 3),可见信息产业的进出口贸易呈现几个国家独立全局的现状,基本形成了“以发达国家为主导,牵动发展中国家”的贸易格局。

图2 “一带一路”沿线国家信息产业贸易进口额(2013年)

图3 “一带一路”沿线国家信息产业贸易出口额(2013年)

1.2.2 南亚、东亚地区的信息产业出口优势显著,中亚地区进口需求旺盛

世界银行相关数据显示,2013 年,“一带一路”沿线各国的服务业出口中,信息产业出口比重最高的是南亚地区,所占比重为 67.98%,并逐年呈现上升趋势;东亚地区次之,比重为 55.09%,同样逐年有所增长;西欧地区所占比重为 49.95%,比重有所下降(图4)。主要原因为:南亚、东亚地区信息产业的人力资本优势显著,西欧地区信息产业的技术研发优势相对较高。

2013 年,“一带一路”沿线各国的服务业进口中,信息产业进口比重最高的是中亚地区,所占比重为56.04 %,西欧地区次之,所占比重为 45.11%(图5)。与信息化基础设施建设格局对比发现,中亚地区的信息化基础设施建设需求巨大,具有较强的市场发展潜力。而西欧各国在产业结构调整和国际间产业转移后,信息产业服务出口额开始下降,逐渐由主要出口国向主要进口国转变。

图4 “一带一路”沿线国家服务业出口中信息产业所占比重(2013年)

图5 “一带一路”沿线国家服务业进口中信息产业所占比重(2013年)

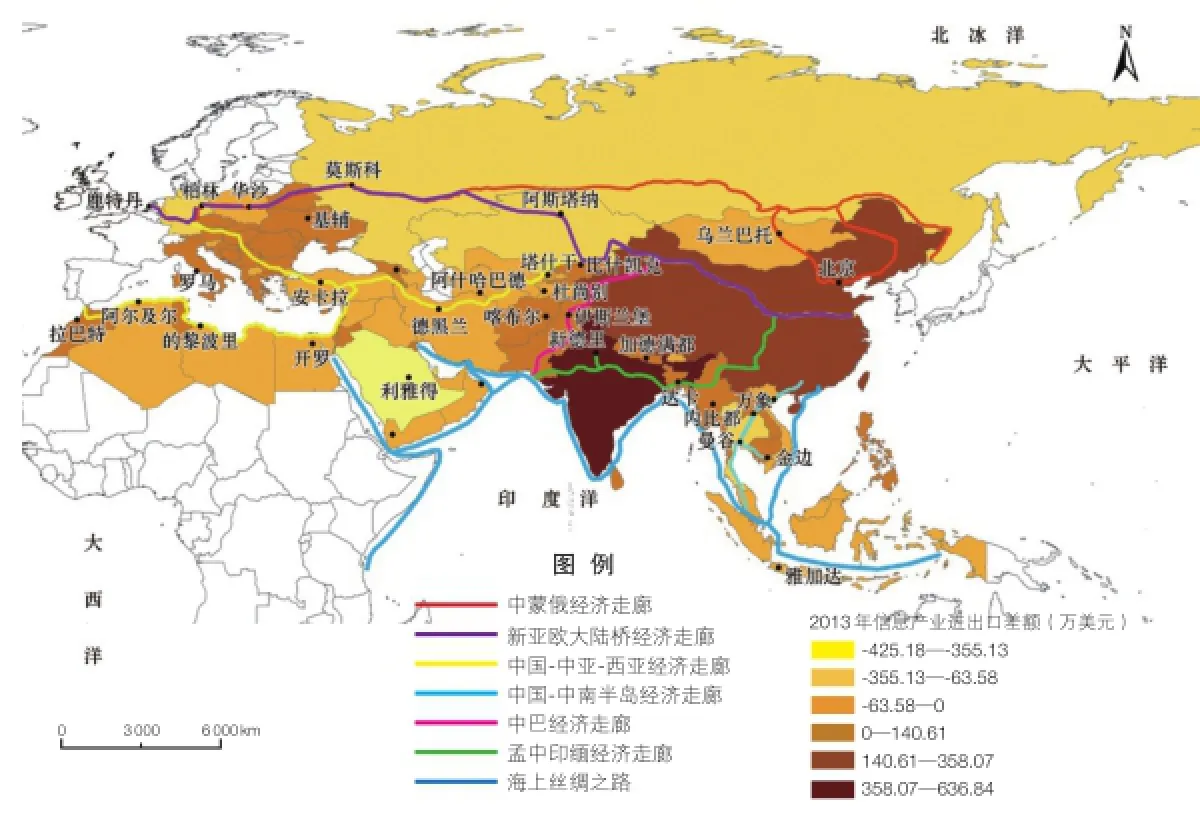

1.2.3 信息产业贸易进出口发展不平衡,印度、中国是主要顺差国,俄罗斯、德国是主要逆差国

世界银行 2013 年数据显示,印度是“一带一路”沿线各国中信息产业贸易的最大顺差国,顺差额达 636.84 亿美元;中国位居第二,顺差额为 358.07 亿美元;以色列和荷兰紧随其后,位居第三、四位,顺差额分别为 140.61 亿美元和 121.90 亿美元(图 6),并且该 4 国近10年的顺差额增长速度极快,远超“一带一路”沿线其他国家。

2013 年,“一带一路”沿线各国中信息产业贸易的最大逆差国为沙特阿拉伯,逆差额为 355.13 亿美元;俄罗斯位居第二,逆差额为 174.95 亿美元;新加坡、德国位列第三、四位,逆差额分别为 145.93 亿美元和 82.95 亿美元。该 4 国是“一带一路”沿线信息产业贸易的主要逆差国,且逆差额呈现不断增大态势(图 6)。

图6 “一带一路”沿线国家信息产业贸易进出口差额(2013年)

2 “一带一路”信息化发展战略

2.1 输出特色优质的信息化产品及服务,突破“数字鸿沟”,建设数字“一带一路”

2015 年 8 月 25 日举办的科技人才服务“一带一路”建设峰会上,中科院院士、中科院遥感与数字地球所所长郭华东提出打造“数字丝路”的建议[5]。通过“数字丝路”的建设,实现“丝绸之路经济带”国家、地区在数据信息服务、互联网业务和国际通信业务领域的互联互通。通过建设统一的数字化信息共享平台,支撑数字“一带一路”建设。如,在新疆建立面向中亚的信息枢纽;在宁夏建立面向阿拉伯国家的信息枢纽;打造“中国-东盟信息港”,使之成为建设“21 世纪海上丝绸之路”的信息枢纽;在中亚五国推广“北斗”卫星导航系统等。

不少处于“一带一路”沿线的发展中国家和地区,目前都存在着较大的“数字鸿沟”,这给我国信息产业企业的跨国投资与经营带来了巨大的机遇。中国企业“走出去”,要通过发挥自身在技术储备、运营经验、产品性价比等方面的优势,向沿线不同需求类型的国家输出“有中国特色”的高中端优质产品,最重要的就是信息化基础设施产品和信息化服务。有条件的信息产业企业,应在新的全球化投资规则下,积极与世界投资贸易环境接轨,并借助当前建设信息“一带一路”的政策良机,大胆走出创新,全力开拓未来发展空间。

2.2 沿“一带一路”六大经济走廊,深化“互联互通”伙伴关系,建设“信息化发展共同体”

“一带一路”战略要通过“互联互通”深化落地合作,“互联互通”意味着全方位加强各类基础设施建设,其中不仅包括公路、铁路、航空、港口等交通基础设施,更包括互联网、通信等信息基础设施建设。“一带一路”的战略构想,旨在主动发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,其中也包括了打造“信息化发展共同体”。“信息化发展共同体”是“利益共同体、命运共同体、责任共同体”的基本构成,更是其重要支撑。沿“一带一路”六大经济走廊,尤其是中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊,与沿线国家率先建立“信息化发展共同体”伙伴关系。瞄准中亚、南亚地区的“数字鸿沟”,建设“信息高速路”,深化“互联互通”落地合作,是我国“一带一路”信息化发展的主要战略方向。

3 “一带一路”沿线国家信息化发展对策

3.1 积极开展顶层设计,组建信息化发展共同体

“一带一路”沿线国家的信息化发展迫切需要顶层设计。当前,至关重要的是由国际性的科学组织牵头开展科学规划,梳理沿线国家现状并有针对性地提出解决方案,建立双、多边的信息基础设施共商、共建、共享的协作机制。从论坛形式开始并逐步固化,强化双边、多边沟通,根据国际通用需求,统一认识,统一标准,分步实施,分区域组建信息化发展共同体,使沿线国家信息化水平在较短时间内达到相对一致的较高水平,为新一代信息技术在沿线国家顺利覆盖打下基础。

3.2 推进卫星通讯、跨境光缆、洲际海底光缆建设

十八届五中全会提出“实施网络强国战略”。以此为契机,加快我国主导的新一代移动通信技术网络建设和产业化发展,以共同体区域一体化为战略思路,统筹频率资源,完善空中(卫星)、水下(光缆)信息通道,提升“一带一路”沿线国家网络宽带普及水平和接入能力。根据工信部参与制订的《周边国家互联互通基础设施建设规划》,在 2017 年之前,大力支持建设和完善中哈、中吉、中塔、中巴等国际跨境陆地光缆系统。

3.3 加大对我国信息产业企业“走出去”的扶持力度

从国家层面积极推动“一带一路”沿线国家信息化建设,加大信息化基础设施建设投资及扶持力度。由国务院推出扶持优势信息产业装备出口的优惠政策,国家开发银行、亚洲基础设施投资银行提供数百亿元规模的买方信贷融资,支持中兴通信、信威通信、华为、中国联通、中国电信等通信基础设施提供商实施“走出去”战略,使其成为具备规模优势的我国信息产业海外布局“排头兵”,在北非、东欧等新兴国家的市场拓展中占领先发优势。

3.4 抓住打造“网络强国”战略契机,推进智慧城市、世界城市建设

智慧城市是以物联网、互联网等通信网络为基础,通过多种信息的智能共享,让城市中各个功能彼此协调运作,体现以智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效便民为主要特征的城市发展新模式[6]。我国信息产业企业应抓住打造“网络强国”的时代契机,根据自身技术优势、投资实力和沿线不同国家信息化建设的实际情况,将跨国合作重点放在智能交通专项工程、物联网专项工程、云计算示范工程建设等方面,以信息化专项工程助推智慧城市、世界城市建设。

3.5 加强“互联网+跨境电子商务”“互联网+跨境物流产业”合作

结合现阶段中国同俄罗斯、白俄罗斯两国间的通讯信息化产业合作,全力拓展中国同东欧乃至整个欧洲地区的“互联网+产业贸易”网络。以信息化基础设施建设、电子商务和网络物流产业为合作重点,逐步建立起地跨亚欧两大洲的信息化“一带一路”。近年来,国内消费者对境外商品的需求呈井喷之势,中国的“双十一”与美国的“黑色星期五”不仅是中美两大电商经济的角力,更是全球跨境信息产业快速发展的缩影。目前,多家中国上市公司开始布局跨境电商市场,涉足第三方支付、跨境物流、电商平台、商品供货等多个领域,包括阿里巴巴、苏宁云商、1号海购、聚美极速免税、考拉海购、顺丰海淘等等。利用信息化的“无界性”,联合西欧、中东等国家的电商企业,共同打造跨境电子商务、跨境物流产业合作平台,形成境外商品跨境直销的可靠渠道。随着中国“一带一路”战略逐步落地,将有更多的国家和地区搭上中国经济高速发展的“顺风车”,融入“一带一路”,实现共赢。

1 中国新闻网. 习近平发表重要演讲呼吁共建“丝绸之路经济带”. [2016-3-10].http//www.chinanew s.com/gn/2013/09-07/5257748. shtm l.

2 董锁成, 黄永斌, 李泽红, 等. 丝绸之路经济带经济发展格局与区域经济一体化模式. 资源科学, 2014, 36(12): 2451-2458.

3 吴醇. 我国通讯与信息服务贸易发展状况及国际合作研究. 商场现代化, 2011, (4): 21-23.

4 张小平. 用全球化视野看“一带一路”的信息化建设. 国际公关, 2015, (2):13.

5 邱晨辉. 院士建议打造“数字丝路”. 中国青年报, 2015-8-26.

6 雨辰, 龚常. 用智慧实现世界城市发展载体的能效革命——“智慧城市建设的国际比较与上海践行专家论坛”综述. 上海城市管理, 2012, (6):75-77.

程昊“一带一路”国际科学家联盟智库专家,中科院地理科学与资源所研究助理,博士研究生,城市规划工程师。1985 年出生,吉林省吉林市人。研究方向为区域生态经济。2007 年北京林业大学园林学院城市规划专业本科毕业,2012 年进入中科院地理科学与资源所攻读博士学位。作为子课题负责人和主要参与人,参加国家自然科学基金重点项目、国家科技基础专项项目、国际合作项目、省部级科研课题、中科院、地方等多项科研课题,获得国家级奖项3项,省/自治区级奖项 2 项。发表 20 篇 SCI、 EI 和 CSCD 核心期刊论文,并获得中国自然资源学会 2015 年学术年会青年优秀论文奖。E-mail: Chenghao0011@163.com

Cheng HaoBorn in 1985 in Jilin City of Jilin Province, China. Expert of Think Tank of the International Scientist Union of “the Belt and Road Initiative”. Assistant researcher of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Doctoral Candidate, M ajor in regional ecological econom ics. She graduated from Beijing Forestry University in 2007, and entered Geographic Sciences and Natural Resources Research for doctor degree in 2012. As a major participant, she has took part in many research projects, such as National Natural Science Foundation of China, National Science Foundation Special Projects, International Cooperation Projects, Provincial or M inisterial Scientific Research. She has won 3 national awards and 2 provincial awards, published 20 papers indexed by SCI, EI and CSCD, and won the Youth Best Paper Award of Academ ic annual conference of China Society of Natural Resources in 2015. E-mail:Chenghao0011@163.com

李富佳男,中科院地理科学与资源所助理研究员,博士。“一带一路”国际科学家联盟智库骨干专家,中国自然资源学会青年工作委员会理事。1983 年出生,辽宁省北票市人,2014 年清华大学公共管理学院公共管理学专业博士后出站,现工作于中科院地理科学与资源所资源经济与能矿资源研究室。主要从事资源经济与资源战略、生态经济、区域可持续发展研究等。主持或参与完成科技部国家科技基础专项、国家自然科学基金重点项目、面上项目、中科院、部委和地方课题及国际合作项目30 余项。在 Ecological Modelling、Energy Policy、《地理研究》等国内外核心学术期刊发布学术论文 20 余篇。参与撰写的 2 份重要咨询报告被中办采用。E-mail: lifujia2003@163.com

Li FujiaMale, Born in 1983 in Beipiao City of Liaoning Province, China. Doctor, Assistant professor of Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academ y of Sciences, Core Expert of Think Tank of the International Scientist Union of “the Beltand Road Initiative”. He accom plished the post-doctoral research project in The School of Public Policy and M anagement (SPPM) of Tsinghua University in 2014., then engaged in scientific research work in Resource Econom ics and Energy M ineral Resource Research Department of the Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research. His research focuses on resources economy and resources strategy,ecological economy, regional sustainable development research and so on. He presided and completed more than thirty research projects of National Natural Science Foundation of China, National Science Foundation Special Projects, International Cooperation Projects, Provincial or M inisterial Scientific Research. He has published over 20 academ ic papers on domestic and overseas core journals such as Ecological Modelling, Energy Policy and Geographical Research, etc. As one of main authors, he w rote two important consultation reports which were adopted by the General Office of the CPC Central Comm ittee. E-mail: lifujia2003@163.com

Informatization Patterns and Strategy of the Belt and Road

Cheng Hao1,2Sun Jiulin1Dong Suocheng1Guo Peng3Li Fujia1Li Yu1Li Zehong1Wang Juanle1

(1 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3 Information Center of China National Tourism Adm inistration, Beijing 100740, China)

“Silk Road Economic Belt” and “The 21st Century Marine Silk Road” are the strategic initiative proposed by Chinese President Xi Jinping, to build a new sustainable international political and econom ic order, face the complex and changeable international geopolitical econom ic patterns and combat the global econom ic crisis. Build a large scale informatization engineering project, conering Asia, Europe and Africa, is the prerequisite and material base for the realization of the strategic goals of “the Belt and Road Initiative”. The informational interconnection and intercommunication is not only the supplement but also the essential condition of the political trust, economic integration, and cultural tolerant. In this research, through the study of existing literature and data, the authors built the informatization patternsof “the Belt and Road”, and revealed that there was a big “digital divide” of the informational infrastructure construction in the countries along“the Belt and Road”, and the development patterns of the information industry trade were unbalanced. Then the authors put forward the informatization development strategy of “the Belt and Road”, which were that China should break through the “digital divide”, output information products and services along the six economic corridors of “the Belt and Road”, deepen the strategic cooperation of informational interconnection and intercommunication, and construct “the digital Belt and Road” . Finally, the author established the informatization development measures of “the Belt and Road”, which were that China should carry out the top-level design, promote satellite communications and cross-border fiber optic cable construction, support information industry enterprises go out of the country, construct “The Smart City” and “The World City”. strengthen internet plus cross-border electronic commerce and internet plus cross-border physical distribution, and so on. This research took the international perspective and scientific analysis to support “the Belt and Road Initiative”, and the conclusions w ill provide a strong theoretical basis and strategic support for the construction of “the Belt and Road”.

the Belt and Road, informatization, development patterns, development strategy, development measures

10.16418/j.issn.1000-3045.2016.06.008

*资助项目:中科院“一带一路”重点部署项目(ZDR W-ZS-2016-6-5),中科院科技战略咨询院重大咨询项目(Y02015001)

“一带一路”国际科学家联盟智库系列研究报告

**通讯作者

修改稿收到日期:2016年5月30日