MIDAS/Building双塔大跨度连体建筑抗震设计

2016-10-18杨子胜李新明杨毅辉

杨子胜,李新明,杨毅辉

(1.中原工学院,河南 郑州 450007;2.河南省纺织建筑设计院有限公司,河南 郑州 450007)

MIDAS/Building双塔大跨度连体建筑抗震设计

杨子胜1,李新明1,杨毅辉2

(1.中原工学院,河南 郑州 450007;2.河南省纺织建筑设计院有限公司,河南 郑州 450007)

双塔大跨度连体建筑结构形式及受力较为复杂,其结构安全性设计特别是抗震设计尤为重要。以某双塔大跨度连体建筑为例,基于MIDAS/Building结构分析设计系统及SATWE对整体结构进行小震反应谱分析,考虑施工模拟及P-delta影响,计算其水平及竖向地震作用,得到整体结构受力与位移参数,并进行设计验算。通过比较两种软件计算结果,可以看出该工程各项指标均符合规范要求,具有良好的抗震性能。基于计算结果,提出一些改进措施,为类似结构的计算与抗震性能分析提供参考。

双塔;大跨度连体建筑;抗震设计;小震反应谱法

0 引 言

近年来,由于双塔高层建筑具有节约土地面积及独特建筑美观效果的优点,逐渐普及。与一般单体结构相比,双塔连体结构的动力抗震设计要复杂得多[1-3]。目前,针对无连体及连体双塔结构建筑抗震设计方面虽均已有较多研究,但各连体建筑不尽相同,结构体系各有特点,故复杂连体建筑均需分析其独特的结构设计及抗震性能。本文针对某复杂双塔大跨度连体建筑,进行复杂连体结构的抗震性能分析及设计。

1 工程概况

该建筑地下2层,地上15层,建筑高度59.90m。地下两层为地下车库和设备用房。地上1层、2层为商业裙房,主楼为15层写字楼。为了在有限的建筑用地范围和限高的情况下提高建筑使用面积,项目顶部3层采用跨度25.2 m、宽度25.2 m的连体结构将两个主楼塔体相连,形成双塔大跨度连体建筑[4-5],由于两个塔楼之间的跨度较大,且底部连接底盘的刚度很大,可以协调塔楼部分的变形,具有高层和大跨度结构双重特点[6],受力状况复杂,抗震设计较为困难。

该建筑为框筒结构,裙房部分为框架结构;建筑类别为一类。主体结构设计使用年限为50年,地下室防水等级二级,地下室防水混凝土抗渗等级P8,屋面防水等级为II级,抗震设防烈度为7°。

建筑主体为混凝土材料,连体部分采用Q345钢材,与连体相连的框架柱为型钢混凝土柱,连体钢梁向主体延伸一跨,设为型钢混凝土梁。依据JGJ 3——2010《高层建筑混凝土结构技术规程》[7](以下简称高规),复杂建筑应采用至少两个结构分析软件进行整体计算。为此,采用MIDAS/Building及SATWE两种软件进行三维有限元分析计算。

2 计算模型及参数

2.1计算程序

MIDAS/Building使用了最新的有限元分析及结构设计等技术,其动力弹塑性分析功能通过提供各种滞回模型、材料本构关系与高效的计算分析求解器,可以快速、简便、准确地进行结构分析。SATWE较好地解决剪力墙和楼板的模型化问题,尽可能地减小其模型化误差,提高分析精度,使分析结果能够更好地反映高层结构的真实受力状态。

本文以SATWE进行结构抗震性能计算,使用MIDAS/Building进行校核。计算模型采用地下室顶板为嵌固端,带地下室整体计算。

2.2设计参数及计算模型

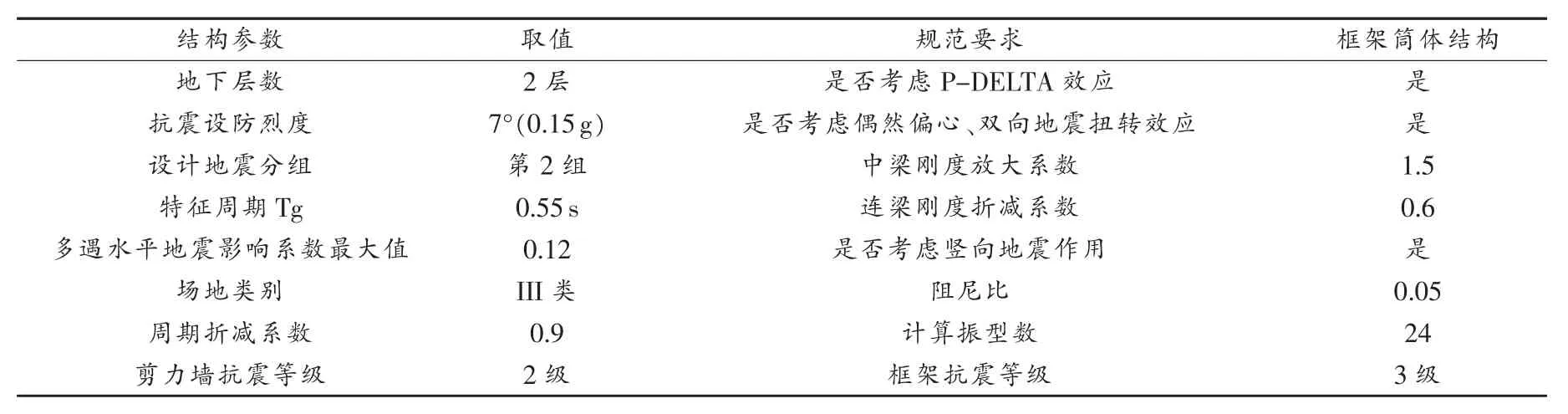

对整体结构进行小震反应谱分析,考虑施工模拟及P-delta影响,计算水平及竖向地震作用,得到整体结构受力、位移等,并进行设计验算。设计参数见表1。根据建筑结构设计参数建立计算模型,其正视图和前视图如图1所示。

图1 计算模型

表1 结构计算的主要计算参数

3 结构计算及验算

3.1质量分布及竖向质量验算

结构总质量6.72万吨,其中恒载6.08万吨,活载0.64万吨。结构恒载、活载分布均匀,两塔竖向质量不规则演算如表2与表3所示。

表2 塔1楼层竖向质量不规则验算

表3 塔2楼层竖向质量不规则验算

可以看出,塔1与塔2均在第12层处出现突变,最大层质量比为1.260,符合《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求(楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍)。

3.2小震反应谱法计算结果

该项目在小震反应谱计算中,考虑了扭转耦联效应、偶然偏心及双向地震效应。连体部分采用弹性板假定,塔楼部分采用刚性楼板假定,风荷载采用重现期为50年的基本风压。

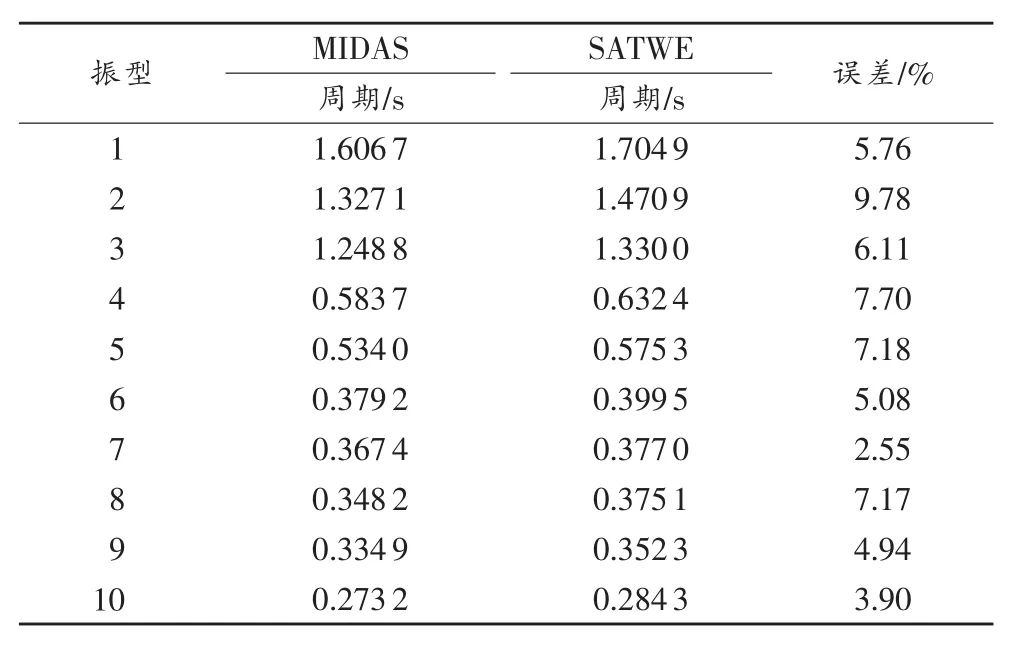

3.2.1结构周期

应用MIDAS和SATWE对结构进行振型周期计算,其结构如表4所示。发现两种软件的计算结果误差最大为9.78%,反映出不同计算软件在结构周期计算中的差异性。从振型阶数来看,误差与振型阶数没有明显相关关系。

表4 结构周期对比计算

SATWE与MIDAS软件计算的结构周期比(Tt/T1)分别为0.777和0.780,均小于规范要求的0.85,满足规范要求,表明连体建筑的抗扭刚度较好[8]。

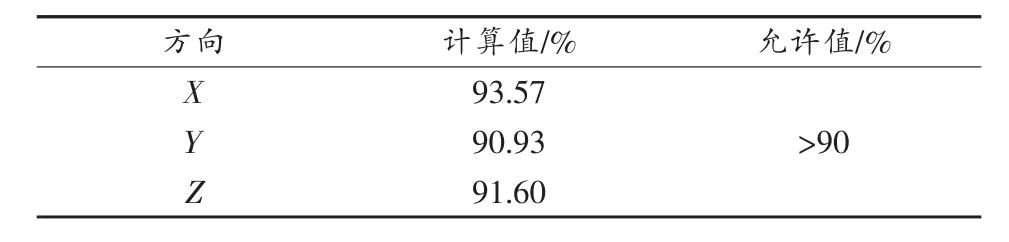

3.2.2有效质量参与系数与振型

由表5可知,计算地震作用的有效质量参与系数>90%,满足规范要求。

表5 结构各方向有效质量参与系数

表6 结构最不利位置1)

结构主要振型有:平动为主的振型中,根据确定的两个水平坐标轴方向X、Y,可区分为X向平动为主的振型和Y向平动为主的振型。扭转为主的振型中,周期最长的称为第一扭转为主的振型。

本结构共有3种振型,分别为:第一振型,X向平动振型;第二振型,Y向平动振型;第三振型,扭转振型。

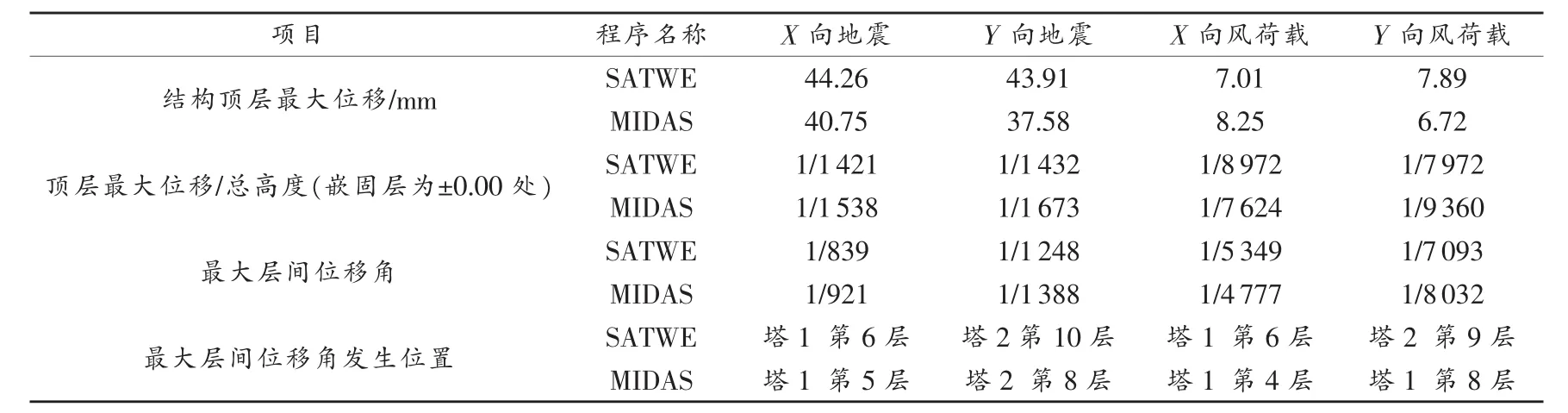

3.2.3结构位移和位移比指标

表6给出了结构主要位移指标的计算结果。从表中可见,MIDAS计算结果与SATWE计算结果基本一致;在结构顶层最大位移方面,DX为44.26mm,DY为43.91mm;楼层最大层间位移角满足规范JGJ 3——2010《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求(1/800),其余各工况最大层间位移角均满足规范要求,塔楼结构体系所提供的抗侧刚度均可满足结构的承载力、稳定性和使用要求。

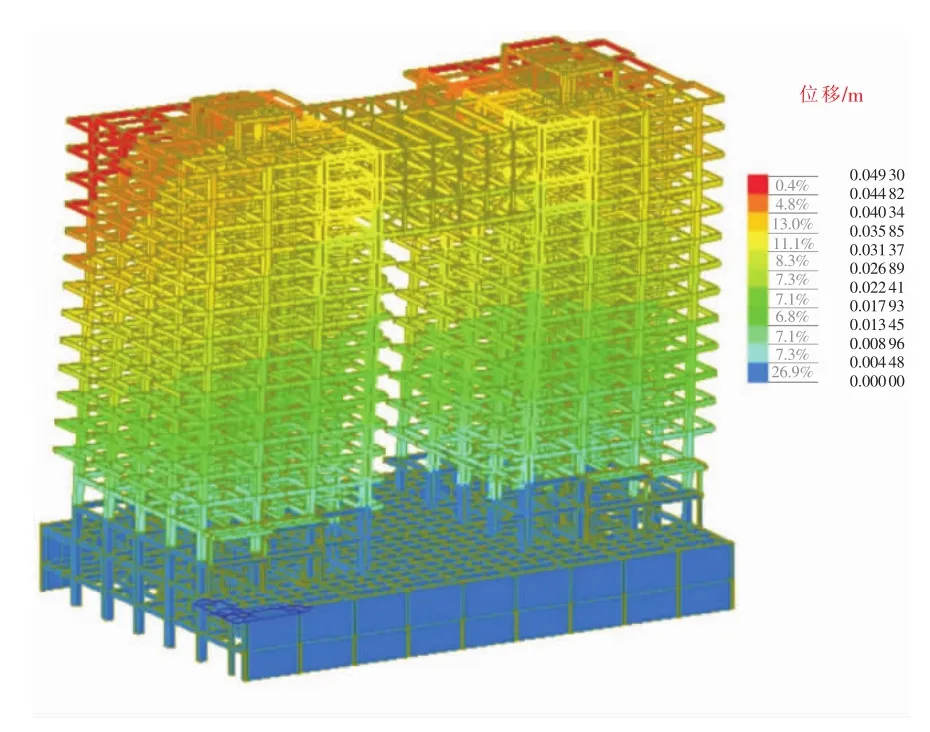

结构X向、Y向地震作用下位移云图如图2、图3所示。经分析,结构在X向地震作用以及X±5%工况下底部几层位移比大于1.2,小于1.5,Y向工况下楼层位移比均小于1.20,满足规范要求。

图2 X向地震作用位移云图

图3 Y向地震作用位移云图

由以上结果看出,该双塔大跨度连体建筑各项指标良好,结构刚度适中,具有较好的抗震效果[9-10]。

3.2.4楼层反应力分析

各塔底部楼层水平荷载作用下,楼层剪力及其倾覆弯矩见表7。发现塔1与塔2在地震与风荷载作用下的楼层剪力及倾覆弯矩基本相同。而在各塔结构底部两层倾覆弯矩中(见表8),塔1与塔2底部两层的Y向柱倾覆弯矩相差较大,其中塔1-2F与塔2-2F在Y向柱倾覆弯矩相差约9.8%。

表7 楼层剪力及其倾覆弯矩

3.2.5结构层刚度比分析

对框筒结构,结构各层侧移刚度与上一层侧移刚度的比值不宜小于0.9。经分析,本结构X向第12层最小,为0.701,判断为薄弱层,该层地震剪力应乘以1.25(新高规3.5.8)倍放大系数。

表8 各塔底部两层倾覆弯矩

3.2.6结构剪重比分析

经分析,X向最小剪重比为0.039,Y向最小剪重比为0.049,X向、Y向剪重比均满足JGJ 3——2010的要求。

3.2.7楼层抗剪承载力

结构本楼层与上一层抗剪承载力之比:X向最小为0.766,Y向最小为0.717,均在第12层。第12层抗剪承载力比值小于0.8,大于0.65,这层构件地震作用调整系数为1.25,已做调整。各层均满足规范JGJ 3——2010第3.5.3条“抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于相邻上一层的65%”的要求。

表9 结构刚重比

3.2.8刚重比

两种软件计算结果均表明,该结构X向与Y向刚重比均大于1.4,能够通过《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.4.4的整体稳定验算,同时根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.4.1的要求,X向、Y向刚重比均大于2.7,不需要考虑重力二阶效应。

4 连体部分技术加强措施

1)连体部分采用三榀三层高的钢桁架与两栋主楼刚性连接,两栋主楼均为框架-核心筒结构。与钢桁架相连的6个框架柱采用型钢砼柱直接从基础生根,在保证钢桁架刚性连接的同时,有效降低了框架柱的轴压比,减小了柱截面。

2)钢桁架的弦杆采用焊接H型钢,并向主楼延伸一跨至核心筒,在充分保证刚性连接的同时,也有效保证了剪力的传递。

3)连体部分抗震加强措施:

①连接体及与连接体相连的结构构件在连接体高度范围及其上下层,抗震地基提高一级。

②与连接体相连的框架柱在连接体高度范围及其上下层,柱箍筋全长加密,轴压比限值按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用。

③与连接体相连的剪力墙在连接体高度范围及其上下层设置约束边缘构件。

④连接体及与之对应的主楼各层楼板、连接体上下层楼板配筋采用双层双向配筋,连接体底层楼板和顶层楼板厚度加厚至180mm,连接体中间两层厚度加厚至150mm。

⑤与钢桁架弦杆对应的框架梁均采用型钢砼梁,与型钢砼梁对应另一端的框架柱采用型钢砼柱,构造型钢砼柱向连接体一下延伸一层。

⑥钢桁架腹杆采用方钢管,腹杆与弦杆采用刚性连接,各构件型心线重合。

5 结束语

本工程为双塔大跨度连体结构,由于结构属于7°(0.15g)地区,在结构分析中考虑了竖向地震作用与施工阶段模拟。数值计算结果表明,结构布置均匀,楼层质量比满足规范要求。对整体结构进行小震反应谱分析,并对MIDAS和PKPM的结果进行比对。考虑施工模拟及P-delta影响,计算水平及竖向地震作用,得到整体结构受力、位移等,并进行楼层反映力、结构层刚度比、结构剪重比、楼层抗剪承载力和刚重比设计验算。发现该双塔大跨度连体建筑各项指标良好,满足规范要求,具有较好的抗震性能。

在满足结构各项基本规范指标的前提下,基于数值计算结果提出了结构优化的方法和合理化建议,为其他类似结构的设计和分析提供了参考。

[1]刘中华,肖志斌,裘涛,等.宝鸡某学院图书馆双塔连体结构的抗震分析[J].地震工程与工程振动,2006,26(3):131-133.

[2]谭希平.某高层双塔连体结构设计[J].建筑结构,2014,44(22):17-20.

[3]张峥,丁洁民,王忠平,等.双塔连体复杂高层结构的超限分析及抗震性能评价[J].建筑结构,2008,38(9):52-57.

[4]谈光宇,沈蒲生.地震作用下对称双塔连体结构受力性能研究[J].科学技术与工程,2006(16):2493-2494.

[5]娄荣,陈威文,卓春笑,等.大跨度高位连体结构抗震设计[J].建筑结构,2012(12):45-48.

[6]楼梦麟,张喜,林巧.水平地震下双塔楼结构的行波地震反应分析[J].力学季刊,2012(1):138-145.

[7]高层建筑混凝土结构技术规程:JGJ 3—2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[8]建筑抗震设计规范:GB 50011—2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[9]李应斌,刘伯权.基于结构性能的抗震设计理论研究与展望[J].地震工程与工程振动,2001,21(4):73-79.

[10]李英民,白绍良.不同地震水准反应谱之间的关系和罕遇地震作用设计反应谱的确定[J].地震工程与工程振动,2003,23(6):9-16.

(编辑:李妮)

Twin towers long-span connected building seismic design based on MIDAS/Building

YANG Zisheng1,LI Xinming1,YANG Yihui2

(1.Zhongyuan University of Technology,Zhengzhou 450007,China;2.He’nan Textile Architecture Design Institute Co.,Zhengzhou 450007,China)

Thestructureformandstressoftwintowerslong-spanconnectedbuildingis complicated.Its safety design is particularly important,especially for its seismic design.A twin towers long-span connected building is taken as an example in this paper.The design system is analyzed by MIDAS/Building and SATWE software by using small earthquake response spectrum,considering the construction simulation and the influence of P-delta,the horizontal and vertical seismic action is calculated and the structure stress and displacement parameters are proposed with design calculation checking carried out.Through comparing the calculating results by SATWE and MIDAS,the results show that the various parameters about the project are in conformity with standard requirements and the semismic property of the structure is in condition.Some suggestions are given based on the results and it can provide reference for similar projects.

twin towers;long-span connected building;seismic design;small earthquake response spectrum method

A

1674-5124(2016)06-0080-05

10.11857/j.issn.1674-5124.2016.06.018

2015-11-09;

2016-01-12

国家自然科学基金项目(51574296)2016年度河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(2016-gh-199)

杨子胜(1979-),男,河南新乡市人,副教授,硕士,研究方向为土木工程设计及施工管理。