群落化视角下的珠三角地区乡村群规划

2016-10-14李贝宁

叶 红 李贝宁

群落化视角下的珠三角地区乡村群规划

叶红李贝宁

基于群落化的视角,初步构建了珠三角地区乡村群规划的理论和方法体系。首先对乡村群落化发展的概念内涵和特征进行了界定,对其价值和意义作了深入剖析,认为对于经济发达、城乡互动密切的珠三角地区,以群落化的视角认识乡村和规划乡村有其必要性和可行性,并提出了乡村群划定的依据和方法;其次,结合珠三角地区城镇化快速发展的特点,对乡村群规划的作用与任务、策略重点进行详细论述;最后,提出了5个层面的规划内容与方法。

群落化 | 乡村群 | 规划| 珠三角

叶红

广东省村镇可持续发展研究中心常务副主任,副教授

李贝宁

广东省村镇可持续发展研究中心常务副主任助理,硕士研究生

以行政区划为研究单位在中国的规划中有着重要的意义。在珠三角大多数地方的村庄规划编制指引中,亦强调村庄规划的编制单元为“行政村”。但事实上,诞生于农耕时代的农村都是以分散的形态分布于郊野地区(相对于集中分布的城镇而言),使得人们在看待乡村所处的环境时容易以孤立的眼光理解它与周边的关系,或者仅仅从行政权属的角度线性地理解村庄与它所属的镇或县的关系。以自然聚落为基础形成的村与村之间的关联,还有着和线性行政关系完全不同的纽带,这就需要我们从群落化新的视角认识乡村。而这对于经济发达、城乡互动密切的珠三角地区显得尤为重要。

1 乡村群落化发展的内涵、特征与价值

自明代以后,珠三角地区逐渐发展为南中国重要的经济中心,从中原地区迁徙到此的先民们逐渐在这里落地生根,村落在这片大地广泛分布。今天,尽管珠三角地区正经历着快速的城市化进程,但仍然有许多富有传统文化特色的乡村存在,并以集群的形式如活化石一般延续着传统文明的精髓,成为今天城市化背景下难得的地域景观。无论是以农业生产为主的广州南沙区万顷沙水乡群、体现文化教育传统的广州花都区传统书院乡村群(塱头村、茶塘村、藏书院村等),抑或是源于集体防御需要的客家围屋乡村群,都是其中的典型代表。群落化发展是珠三角地区村庄的历史印记之一。

1.1乡村群的内涵与特征

村庄群落是生态学中的“群落”(Community)概念的延伸。对比城镇群的内部关系,村庄群落内部村庄间重要的不是政治经济的密切分工和联系,而是村庄社区内部“差序格局”向外的松散延伸和扩散[1]。与任何一种集群相似,群落内村庄通常有规模及形态的区别,同时也存在层级和分工的特征。过往的研究更多是以乡村个体与生态群落作类比,以此获得乡村内部人居环境建设与生态维育的相关启示[2],而把“乡村”作为组成单位,研究其在一定范围内相互间协作与分工的共促发展关系,更适合于当前我国深化推进新型城镇化发展的基本语境。

因此,乡村群是指分布在一定乡村地域内,基于资源、产业而存在一定关联性的、不同形态规模的村庄所组成的地域综合体。它具有两大特征:一是在空间上具有相对明显的边界特征的村庄分布区域;二是集群内部村庄具有一定的层级、分工、联系。乡村群并不是单纯的空间分区或者产业分区,它是具有共同特征和问题,需要进行某种特定的规划手段引导的乡村群落。乡村群落化发展的核心是在一定空间范围内,利用乡村资源的整体性和内部协同关联,促进乡村群价值提升,打造区域品牌。

1.2乡村群落化发展的意义

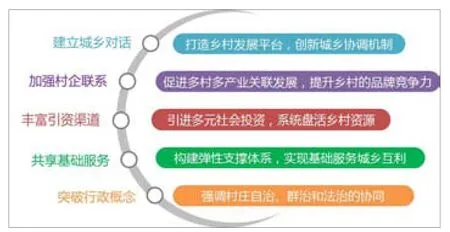

乡村资源的财产化、资本化,集体资产入市是乡村实现自我发展的必由之路。关于农村资源的整合利用以实现其最大化效益对于乡村发展的重要作用,学界已达成共识,并有不少与之相关的实现路径与模式研究[3]。但单个乡村无论是资源及品牌都很难形成强有力的市场竞争力。乡村集群使村庄从“一村一品”迈向“多村一品”、“多村联动”的发展模式,使之更好地应对激烈的竞争环境,促进乡村地区资源的高效利用,成都的“五朵金花”便是成功案例之一。综合来说,乡村群落化发展具有5方面的意义(图1)。

1.3乡村群划定的依据与方法

根据乡村群内部村庄的关联性特征,建议乡村群划定依据应从资源关联、地域关联、文化同脉、行政管理、经济联系5个方面考虑。

(1)资源关联

乡村群内部各村落之间往往依托相同的自然资源而表现出景观风貌、产业结构的相似性,从开发的区域品牌塑造考虑,应首先将资源相近、资源共享型村落作为乡村群的划定依据。

(2)地域关联

尽管村庄往往呈自然分散式布局,但形成乡村群的村落往往具有地域上的关联性,比如一河两岸相邻布局的村庄、山谷内村庄群等。从乡村群统一规划布局考虑,应首先将地理空间的临近、地形地貌所形成的村落集群作为乡村群划定范围的依据。

(3)文化同脉

乡村群作为一个整体往往涉及内部村庄的联动开发与分工协作,因此文化同脉对于乡村群内部的要素流动与空间对话显得尤为重要,即乡村群的划定需要考虑村庄之间文化是否一脉相承。如同宗同源的村庄群落,由于具有血缘业缘关系和共同的文化基础,往往更能形成共生体。

(4)行政管理

乡村群规划的落地实施离不开政府行政力量的监督与管理,因此乡村群的划定需要涉及对行政边界的考虑。作为介于宏观县(区)域和微观村域之间的中观尺度规划,乡村群的划定范围最好在同一镇街行政辖区内,至少不应跨县区,以免增加跨境行政沟通所带来的管理成本。

(5)经济联系

乡村群作为整体发展,其内部村庄地区应具有较强的经济联系,这种经济联系可以是主导产业的一致,也可以是产业链的分工协作。从产业空间布局的角度,乡村群的划定需要考虑内部村庄的经济联系(图2)。

2 乡村群规划的作用、任务与策略重点

2.1乡村群规划的作用与任务

乡村群是一种新型的乡村发展平台,其规划并不属于法定规划序列,但对于完善城乡规划体系具有积极意义,如最为直接的是能弥补法定规划在空间与功能一体化方面考量不足的问题[4]。其作用和任务主要表现在以下几个方面。

图1 乡村群落化发展的意义

图2 乡村群划定示意图

2.1.1以规划导引村庄群落化的形成,使之成为城乡二元体系中不可或缺的组成部分

由于村庄聚落的自治特性,目标清晰、群落联系机制明确、资源高效利用的村庄群很难自发形成。因此,在上层次县域乡村建设规划中,依据经济、文化、资源等关联划定乡村群,在此基础上对各村庄群给予相应的规划导引、控制和设计,是村庄集群能真正有效形成的关键。而在珠三角地区,城乡二元在地景和功能上都将且应该长期存在,但在功能、空间、景观和设施等各方面有科学规划的村庄群,才能成为地区城乡二元体系中不可或缺的组成部分,从而保证区域人居环境的二元统一。快速而高度的城市化,伴随着乡村地区的无序发展,导致珠三角地区饱受“城不像城、村不像村”的诟病,以科学集群化发展形成具有竞争力的村庄群,将是珠三角地区城乡一体化,同时又差异化发展的最有效的路径。

图3 乡村群与城乡规划体系的关系示意图

2.1.2以规划促进乡村群成为地区空间和功能上充满魅力与活力的单元

村庄的衰减和乡村地区资源的低效利用,已经成为我国城乡发展不争的事实,在珠三角地区也不例外,因城市过度扩张侵占大量村庄土地,导致城市外延式增长突出而村庄内部空间结构失衡;开发建设迅猛而乡村地区资源浪费严重[5]。我们并不否定在城市化过程中村庄有机衰减的必然性,但科学划定城市增长边界,保证必要的乡村地区的长期存在,却也是地区可持续发展的必然需要。所以,唯有以规划促进乡村群成为功能和空间上充满活力与魅力的单元,才能保障地区城乡的均衡发展。城乡的高度便捷的互动,使珠三角村庄具备了富有活力的前提条件,而通过功能、空间和景观等方面的规划,才能使之充满魅力。魅力的基础载体其实应该是农业的产业特性和乡村风情的景观特征。在珠三角地区,必须重视农业生产空间的规划,并形成多产业的联动发展,同时高度重视乡村风景化,才能使一个个美丽乡村群,成为和城市组团对等的空间和功能单元,保障整个区域协同高效发展。

2.1.3在村庄规划体系中,承上启下、补缺增色

“承上”:对接相应地区城镇体系规划,落实总体层面规划的要求,对接农业、水利、旅游等相关规划成果,落实区域产业、防灾、环保、重大基础设施等内容,统筹条块体系的各类规划,达到平台型规划的效果。

“启下”:作为“乡村片区总体规划”,为美丽乡村群内的单个村庄的规划发展提供重要的上层次指引,提供更加具体的编制思路,以避免“就村论村”的尴尬。

“补缺”:重点解决城市、镇总体规划和村庄层面规划不涉及的但又需要重点明确的内容,例如乡村片区的功能组织、乡村与城市的规划协调统一等方面。

“增色”:因地制宜,提出细分具体的区域品牌的发展路径,尤其是跨越了村和镇的行政界线来打造市级的乡村发展品牌,使乡村地区的规划特色更为鲜明(图3)。

从规划管理的角度来看,乡村群规划可看作宏观战略层面规划和微观操作层面规划的对接,可直接指导乡村群的建设。宏观层面,乡村群总体规划以县域总体规划为依据确定村庄群落的发展重点;在专项研究层面,乡村群根据实际需要制定相关专题研究;在导控层面,对乡村群重点区域以土地使用控制为重点,详细规定建设用地性质、使用强度和非建设用地的空间环境;在修规层面,确保具体项目的规划设计成为村庄建设发展的依据。

2.2乡村群规划的策略与重点

乡村群的形成带有较强的自发性,规划旨在通过科学合理的引导强化其“群落”特质,以进一步传承地域文化,突显本土特色,发挥集聚优势。综合乡村群发展的功能、景观、基础设施配置来看,乡村群规划应包含以下3个方面的重点。

2.2.1从功能角度规划地域品牌与延伸价值

突出“群落”特征是乡村群规划的首要任务。一方面,从传播学的角度讲,这种功能的突出要能够上升到地域品牌的高度[6]。规划需要帮助自发形成的乡村群,在政府和社会层面中,确立这一类乡村独特的性质和地位,从而在一系列的政策制定、宣传营销等方面能够紧密围绕乡村群来展开,以充分利用政府和社会资源,首先为这一群能代表地域文化的乡村创造在市场和社会中的影响力、吸引力和竞争力。另一方面,“群落”特征本身为塑造村庄个性创造了一个良好的契机,需要我们能以此为线索展开想象,挖掘出更多与之相关的延伸价值,对于村庄发展经济、改善生活、传承文化和保护生态也许都能产生积极的意义。

以增城的绿道乡村群为例,绿道本身对于吸引外来游客、发展乡村旅游有着十分积极的意义,同时,其在乡村地区综合发展也起到了重要的作用:一是在开发方式上,绿道生态出行方式倡导了以保护原生态、原民俗、原居民、原产权的新农村建设发展模式,避免了对乡村社会环境的破坏;二是通过农民参与绿道建设、维护和乡村旅游开发,实现了农民就地就业,促进大量农村剩余劳动力从农业生产中解脱开来;三是通过绿道的串联,促进了城乡空间和生活方式的有效融合,削弱了城乡交流屏障[7]。所以绿道起初主要是基于发展旅游的目的建设,但慢慢绿道就将变成“惠民之径、农村致富之径、城乡统筹发展之径”。

2.2.2从村庄景观角度增强群落主题与乡土设计

从景观的角度看,乡村群规划重要的出发点,就是实现“群落”特征主题的“可视化”。无论对于本地居民还是外来游客来说,可视的乡村群落特征才会给以人们强烈的印象、感知以及认可。因此以形态手段表达出村庄的群落特征,是乡村群规划中的重要内容,这同样有利于地域品牌的形成与强化。例如闻名全国的成都锦江区“五朵金花”乡村群,即以多种有代表性的本地产业元素,构建了“花香农居”、“幸福梅林”、“江家菜地”、“东篱菊园”和“荷塘月色”5个特色鲜明产业功能区,并形成相应的具象的主题景观,令人印象深刻。而这种表达中,贴近乡土文化特征的设计手法是不容忽视的。今天的乡村在城市生活方式的冲击下,确实对人们传统印象中的乡村风貌造成了很大的改变。这种改变的程度与乡村本身所处位置有关,如“城边村”与“远郊村”明显表现出不尽相同的乡村景观特征[8]。但总的来看,在社会文化秩序转型与现代科技影响的背景下,乡村的建设以及乡村的景观在格局、肌理、材料、工艺等方面不再尊重传统,并且不断抛弃传统。例如传统岭南沿海地区民居善于使用蚝壳的反光来减少日照对于建筑围护结构的直射。这种隔热与空调的制冷相比,似乎没有那么省事,但是如果我们考虑到对于大量的住宅建设,其隔热性能哪怕能有适当的提升,对节能减排都是有相当显著贡献的。传统的智慧在今天依然有其相当的价值。

2.2.3从村庄基建角度面向动态共享需求与环境友好

对于今天的大部分乡村来说,基础设施的落后是乡村现代化进程中的一个重要障碍,而对乡村群来说,其基础设施需要面临的还不仅是本村居民的需求,也将面对大量不定时到访的外来游客。因此其基础设施的负荷与承载能力,特别是交通(包括停车)、环境卫生等方面,是动态变化的。充分了解这种需求的变化情况是一个基本前提。另一方面,解决这些需求的手段,要充分体现中国乡村的自身特点,显然不能完全借鉴于城市,不能完全按照城市人习惯的方式[9],因为这有可能影响到乡村的环境基底与特征,要特别注意坚持环境友好的原则。乡村在现代化的过程中,要能够有效抵御一些负面的城市文明,例如对于塑料制品、机动交通等所谓便利生活的过度依赖。乡村有许多材料,例如草绳、竹木等可能在便利程度上略差于塑料制品,但其具有明显的环保价值。传统的乡村中本身存在着许多有可持续意义的生活方式,不应该完全为城市生活方式取代,这是乡村规划中应该积极倡导的。

3 乡村群规划的内容与方法

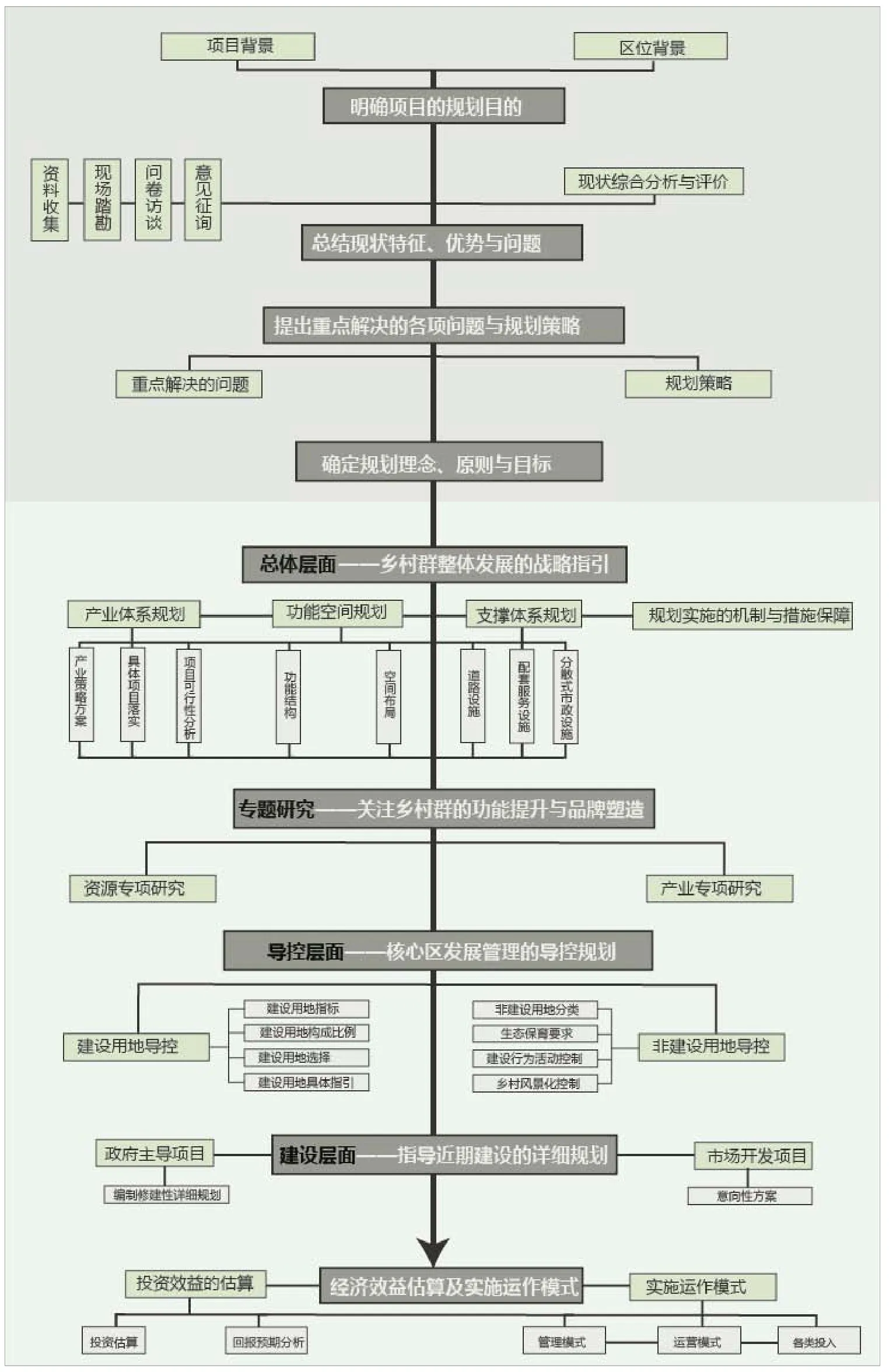

完整的乡村群规划以实现乡村群整体发展为目标,其规划的编制过程应涉及5个层面的编制程序(图4)。

3.1总体层面——乡村群整体发展的战略指引

乡村群总体规划是未来一定时期内乡村群区域发展的整体战略框架,重点考虑发展方向、总体布局等战略层面的问题。主要包括以下4大项内容:

图4 乡村群规划的技术框架

(1)产业体系规划

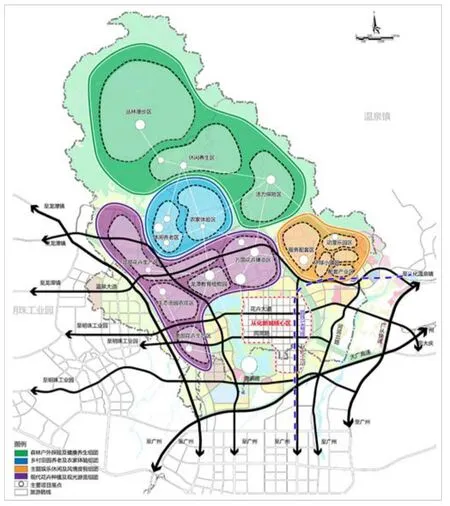

系统提出产业策划方案,并落实到具体的项目载体。进行初步可行性分析,明确项目主要性质、发展方向、客源市场、建设规模、投融资规模、投资收益关系等主要问题,作为政府、市场、村等不同实施主体介入项目的初步判断依据(图5)。

(2)功能空间规划

图5 产业体系规划示意图

图6 多产业联动的乡村群经济发展方向

提出整体功能结构和空间布局方案,明确乡村群与整个片区,特别是城市建设区、现状乡村生活生产区和河网水系山体等自然要素的功能空间组织关系,以产业共生、景观风貌特色突出、人居环境优美为原则,确定各类建设用地和非建设用地的规模。

(3)支撑体系规划

在产业体系与功能空间规划的基础上,结合上层次及相关规划,统筹考虑基地与周边城镇乡村的关系,因地制宜提出道路设施、配套服务设施、分散式市政基础设施等支撑体系方面的解决方案。

(4)规划实施的机制与措施保障

制定政府、市场、村庄相应的行动路径和任务目标,着重研究规划在整体实施进程中可能遇到的主要障碍与困难,针对多种机制和途径提出预案,积极寻求各类各级政策支持,并提出适应本地乡村群发展的政策创新。

3.2 专项研究——关注乡村群的功能提升与品牌塑造

专项研究作为乡村群规划的重要支撑,主要关注乡村群特色资源挖掘、提升和核心产业的联动发展,为乡村群的价值提炼与品牌塑造提供发展与管理的策略依据。具体内容包括:

(1)资源专项研究

在对乡村群范围内所有特色资源进行充分调研的基础上,结合总体层面规划的要求,提出相关资源保护与利用的整体性规划(比如水系、植被、山体等),对乡村群内的特色资源进行要素提炼与细化,并针对各细化要素提出具体的功能定位规划与提升方案,并提出相应的保护、利用措施以及管控要求。

(2)产业专项研究

相比县域或者单个村庄,乡村群更适合构建多产业的联动发展,这是提升乡村群的资源价值、促进其成为城乡体系中充满活力与魅力的功能单元的关键。而过去的三十多年,珠三角的不少村庄以低效的工业发展作为致富的主要路径,在新时期,我们则主张构建更多不以工业为主体的乡村群,其发展方向可概括为:现代农业为载体,乡村旅游为主导,精品人居为提升,文化创意为灵魂(图6)。

本项研究通过全面调查规划范围内的自然资源和人文资源、现状产业发展基础、比较优势,结合总体层面规划要求,明确乡村群的产业发展目标和发展定位,提出整体的产业发展主题定位、产业体系与布局、经济规模测算、空间功能结构、配套服务设施、相关扶持引导策略及其他相关内容,以作为总体层面规划的重要支撑。

3.3导控层面——核心区发展管理的导控规划

一般基于地块的控制性详细规划是政府控制和引导城市土地开发最直接的工具,但对于乡村群来说,一方面传统的控制指标往往过于“刚性”,另一方面也缺少针对乡村群内不同发展地区的差异化导控。因此,需要单元层面的导控编制,进一步落实细化总体规划的内容,以满足村庄地区各建设用地地块布局分散、非建设用地种类多样的均质离散特点[10]。考虑到项目的具体实施中将由多家市场开发主体介入,需要对所有拟实施项目,包括新建项目、改建项目设置相应的前置开发控制条件,以保持项目整体开发的一致性,确保总体规划意图得以有效实施和控制。导控指标应该涵盖土地使用、环境容量、建筑设计、景观设计引导、配套设施、行为活动等方面,并分别落实为建设用地导控和非建设用地导控两部分。

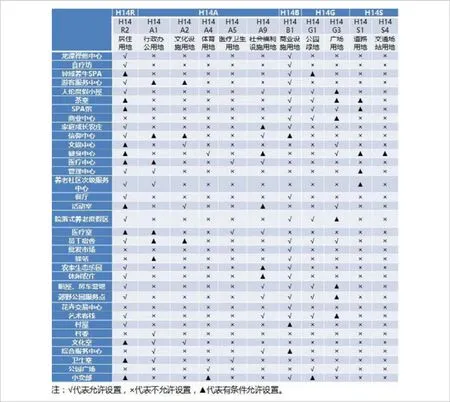

(1)建设用地导控

建设用地导控涉及4个方面的内容:一是人均/户均建设用地指标,包括指标的分级与指标的调整;二是建设用地构成比例,主要是居住用地、产业用地、道路交通用地、设施用地的构成占比、用地兼容;三是建设用地布局选择,基于自然区位、经济效益、设施配置等方面的考虑;四是建设用地具体指引,要提出具体建设发展项目的发展类型与兼容性策略,也包括具体地块的建筑开发强度、建筑风格与风貌导引、配套服务设施及市政工程设施的建设要求(图7)。

上述内容和城市地区的控规并不完全一样,导控的内容要充分考虑建设用地分散、建设主体多样的特点。对用地的导控会主要针对经济发展用地,而对于村庄驻地及农民自建房的区域,则强调对其建筑风格和风貌的导控,这对于乡村群的整体风貌的形成至关重要。

(2)非建设用地导控

乡村群中非建设用地的规模远远大于建设用地,却又是乡村资源最为重要的载体,这是与城市地区控规最大的区别。对非建设用地的导控主要包括两大部分。其一是对于非建设用地分类的划分、对用地功能属性以及与分类对应的空间政策内涵的界定。除了对建设用地提出控制要求外,作为乡村群的特色资源,农田、山林、水系等非建设用地也需要在规划中提出相应的控制引导措施,对整体大地景观提出控制要求,并对其中可能涉及的农林水利生产设施等建构筑物的风格样式提出意向要求(图8)。

图7 乡村群建设用地兼容性导控示意图

图8 乡村群非建设用地导控示意图

其二是要尊重非建设导向的主题规划的内在诉求,将城乡生态保护目标与用地的生态服务功能有效对应。具有不同生态功效的用地分开设置,有关的主题规划中,以用地的生态功能为依据,对用地进行细分,如加入水陆交错带、消落带、湿地等生态敏感区用地分类,以此有效加强用地分类工具对生态保护诉求的支撑力度,充实用地分类对应的空间政策内涵。

3.4建设层面——指导近期建设的详细规划

乡村地区的建设,一般同时包括政府、投资企业、村庄几个主体,而村庄又有村集体和村民个体两种形式。乡村群规划着眼于中观体系,不必每个地块都做到修建性详细规划深度。一般是在总体规划中确定的由政府投资和实施的项目,如村庄环境整治、重要的滨水节点、景观节点、出入口广场等重要地块,可以编制修建性详细规划。而对于由市场开发的重点项目,则应该给出意向性方案,用以明确基本的开发建设模式和方向,供具体开发建设主体做进一步深化研究。而对于村委尤其是村民个体的建设行为,则应该放到下一个层次,即单个村庄的规划中完成。

3.5经济效益估算及实施运作模式

乡村群并非一级行政组织,村庄的个体自主性通常又比较强,因此,在完成上述规划内容的基础上,还必须进行投资效益的估算和实施运作模式的设计。

编制单位要对方案的投入产出情况进行分析,作为整体项目可行性的初步判断依据。这包括两个方面:其一,对政府基础设施建设项目的投资规模进行估算,并对主要的市场经营性项目提出投资估算与回报预期分析,以在政府及村集体的招商引资中提供给相关有意向的市场主体,作为其初步分析评判的参考;其二,在此基础上,进一步评估几个村在群落化发展的模式中,其资源价值、品牌价值的整体提升规模,这是促进群落能真正形成和长效运营的关键,也可以此修正上述各个层面的规划内容。

实施运作模式也是乡村群规划不可或缺的内容。管理模式、运营模式、各类投入(政府、企业、村庄)的有效融合联动、各类财务的核算机制以及新的村规民约的制定等等,都应该有比较充分的考虑。这一点对编制单位提出了更高要求,也通常超出了传统规划设计的工作范畴。但这部分内容对于一个可以进入真正意义上联动协同发展的乡村群来说,是至关重要的。它包括了经济、社会、文化等各方面的内容的综合研究,因此也需要规划编制单位积极协同多专业的团队共同完成。

4 结语

乡村群规划目前在国内尚属于一种新的尝试,还缺乏成系统的理论指导。本文结合笔者在广州乃至珠三角地区的实践经验,对乡村群的概念内涵、特征、划定依据以及乡村群规划的作用、任务、策略重点乃至内容与方法等方面都提出了一些思考和理解。笔者相信,乡村群落化发展是增强村庄自身活力、产业竞争力和地域品牌特色的有效路径,也是统筹区域设施建设、文化传承和自然环境保护的有效手段,而立足于村庄群落化发展和多产业联动的乡村群规划,也应该作为法定城乡规划序列的有效补充,在有条件的地区积极推广,在实践中不断完善其思想和理论。

References

[1]王鹏.城乡统筹背景下乡村规划研究的空间尺度[C]//生态文明视角下的城乡规划——2008中国城市规划年会论文集.大连:大连出版社,2008.

WANG Peng. Under the background of urban and rural areas as a whole country planning study of spatial scale[C]//Ecological civilization under the perspective of urban and rural planning, proceedings of 2008 annual meeting of China's urban planning. Dalian: Dalian Press, 2008.

[2]魏江苑.生态群落对乡村人居环境建设的启示[D].西安:西安建筑科技大学硕士学位论文,2003.

WEI Jiangyuan. Ecological communities to rural residential environment construction enlightenment[D]. Xi’an:The Dissertation for Master Degree of Xi'an University of Architecture and Technology, 2003.

[3]吕小利,文亚西.当前我国农村资源整合探析[J].创新,2011(5):36-39.

LV Xiaoli, WEN Yaxi. The current our country rural resources integration analysis[J]. Innovation, 2011(5):36-39.

[4]王磊.规范与另类——对非法定规划的思考[C]//中国城市规划学会.第三届”21世纪城市发展”国际会议论文集.武汉:新建筑,2009:108-113.

WANG Lei. Specification and alternative: think of non-statutory planning [C]// The urban planning society of China. The third‘ 21st century’ proceedings of international conference on urban development. Wuhan: New Architecture, 2009:108-113.

[5]诸大健,刘冬华.管理城市增长:精明增长理论及对中国的启示[J].同济大学学报:社会科学版,2006,17(4):22-27.

ZHU Dajian, LIU Donghua. Urban growth management: smart growth theory and the enlightenment to China[J]. Journal of Tongji University: Social Science Edition, 2006,17(4):22-27.

[6]陈瑜.乡村品牌建设中的问题与对策研究[D].江西:江西师范大学硕士学位论文,2014.

CHEN Yu. Research on problems and countermeasures in rural brand construction[D]. Jiangxi: The Dissertation for Master Degree of Jiangxi Normal University,2014.

[7]刘云刚,罗启亮.绿道建设对乡村旅游的影响研究——以广东增城为例[J].城市观察,2014(1):67-81.

LIU Yungang, LUO Qiliang. The greenway construction influence on rural tourism research as a case of Zengcheng, Guangdong Province[J].City Viewer, 2014(1):67-81.

[8]孙艺惠,陈田,王云才.传统乡村地域文化景观研究进展[J].地理科学进展,2008(6):90-96.

SUN Yihui, CHEN Tian, WANG Yuncai. The research progress of the traditional rural regional cultural landscape[J]. Geographical Science Progress, 2008(6):90-96.

[9]苗华楠,于倩倩.新常态背景下的乡村基础设施建设指标体系构建初探[C]//新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集(14乡村规划). 重庆:重庆山地城乡规划,2015.

MIAO Huanan, YU Qianqian. Under the background of the new normal rural infrastructure construction index system building[C]// The new normal: inheritance and change, proceedings of 2015 annual meeting of China's urban planning. Chongqing: Chongqing Mountain Urban and Rural Planning, 2015.

[10]范少言.乡村聚落空间结构的演变机制[J].西北大学学报,1994(24):295-298.

FAN Shaoyan. The evolution of rural settlement space structure mechanism[J]. Journal of Northwest University, 1994(24):295-298.

Village Cluster Planning in Pearl River Delta from Community Perspective

This paper preliminarily established a theory and method system of village cluster planning in Pearl River Delta, based on the community perspective. First, the paper defined the concept of village community development, including relative intensions and features; then deeply analyzed its value and meaning, pointed out that it is necessary and feasible to understand rural areas and rural planning in the Pearl River Delta, which has the characteristics of developed economicas well as close interaction between urban and rural areas, and discussed how to redraw the boundaries of village cluster. Based on what mentionsd above, this study discussed some important themes about village cluster planning in detail, including its effects, tasks, strategy focuses, combining with the features of rapid urbanization in PRD areas. Finally, a five-level planning content and method system of village cluster was proposed.

Community | Village Cluster | Planning | Pearl River Delta

1673-8985(2016)04-0022-07

TU981

A