论我国偏颇性清偿撤销例外制度的完善

——以撤销结果无价值为理论基础

2016-10-14袁健洋

袁健洋, 刘 平

(广东财经大学 法学院, 广州 510320)

论我国偏颇性清偿撤销例外制度的完善

——以撤销结果无价值为理论基础

袁健洋,刘平

(广东财经大学 法学院, 广州510320)

我国破产立法对偏颇性清偿例外制度规定不足,理论上,多以修正偏颇性清偿撤销制度、回应破产法多元立法目的以及域外立法借鉴等理由来论证其正当性。应当以“撤销结果无价值”作为理论基础,采取 “一般+列举”的立法模式,完善我国偏颇性清偿撤销例外制度。

偏颇性清偿;撤销权例外;撤销结果无价值;利益衡量

破产法的立法史,是利益博弈史。各国破产法制度发展,呈现这样一种发展轨迹:在破产免责制度出现之前,破产法倾向于债权人利益最大化;免责制度的横空出世,债务人保护受到格外的青睐,债权人与债务人并重的制度立法成为趋势,比如债务人自由财产和自愿破产制度;企业社会责任的出现,各领域渐渐将眼光转移到社会本位,不再仅谋取债权人和债务人两极重心和方向的平衡,而是加入了社会力量而成为三维方向的作用力量和平衡关系。[1]显然,我国破产立法也在经历从单一的立法目的向多元立法目的的转变。特别是在强调企业社会责任的时代,破产法的立法目的已经进入债权人、债务人与社会利益并重阶段。偏颇性清偿撤销制度形成于破产法单元立法目的时期,其内涵比较狭窄,偏颇性清偿行为撤销的例外是偏颇性清偿撤销制度的重要组成部分,是破产法多元立法目的下应有的内容。然而,由于理论研究和司法适用上不够统一,我国关于偏颇性清偿的例外制度依然没有放开手脚,仅局限于《破产法》第32条的一个但书规定和《〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(二)》(以下简称“解释(二)”)第12至16条明确的个别清偿中撤销权行使的限制及例外规则,过于凌乱,不成体系,难以适应多变的司法实践。由此,需要探索一条新的研究路径,打通理论与实践之间的障碍,进而完善我国偏颇性清偿的例外制度。

一、偏颇性清偿撤销例外制度及其性质

(一)偏颇性清偿撤销

在破产法领域,破产撤销制度*在各国破产法中,对破产撤销权的称谓有所不同,英美破产法中的 avoiding power,一般翻译为撤销权,德国破产法称之为撤销权,日本破产法称之为否认权,我国台湾地区破产法称之为撤销权。我国新《破产法》采用撤销权用语。参见张艳丽:《破产撤销权及其行使》,载http://old.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=34336,2015年12月28日浏览。中撤销的对象一般包括欺诈性转让和优先性清偿,其中,优先性清偿就是本文所指偏颇性清偿或者是优惠性清偿。偏颇性清偿行为的内涵在理论上依然有较大争议,根据是否考虑主观意思,可以将其分类为本意清偿行为和客观意义偏颇清偿行为或狭义偏颇清偿行为。[2]该问题的定论对于本文的主旨无太大影响,由此笔者对这个问题不作过多论述。指出一点,偏颇清偿制度经历了从无到有的发展过程,逐渐从传统以主观状态为中心的道德原则发展为现代的、体系化的技术性规则,从“追究”债务人可责性的规则,发展为同时也“追究”债权人的可责性,再到客观化的形式性规则,从要求债务人公平对待其债权人,发展为同时要求债权人也适当地照顾其他债权人。[3]但即使可以抽象地归纳,也不应过分迷信有关规则的形式化,实际上,对主观因素考虑从未真正从破产法中消失过。《企业破产法》尽管完全未提及主观要件,但也并不能彻底地与主观要件相“绝缘”。[4]

关于“偏颇性”有很多解释,但都是不同视角下相近意思的论述。[5]通说对偏颇性清偿定义多是借鉴了《美国破产法》第547条的规定,一般而言具有以下含义:其一,转让的是债务人在财产上存在的利益;其二,转让是对债权人或者为了债权人的利益做出;其三,转让是为了或者基于债务人先前存在的债务;其四,转让时债务人处在无清偿能力的状态;其五,转让行为发生在临界期内;其六,转让出现了偏颇性后果,即转让使债权人获得的清偿多没有转让时债权人依据破产法中分配程序获得的分配财产。[6]偏颇性清偿的撤销是破产撤销的一种类型,指破产法领域享有撤销权的主体对于债务人偏颇性清偿予以撤销的制度。

(二)偏颇性清偿撤销例外制度性质

偏颇性清偿撤销例外制度是偏颇性清偿撤销的一种限制性规定或者例外,但并不因此二者处在相互对立、相互矛盾的关系。相反,前者是后者的重要组成部分,二者相辅相成,相得益彰,不可偏废。换句话说,偏颇性清偿撤销例外制度是一个相对独立的破产制度,本身应当具备偏颇性清偿的本质特征。

根据《美国破产法》第547条规定,不难发现,如果第547条(b)规定的偏颇性清偿的转让符合了第547条(c)规定的一种或者几种例外,那么托管人就不能对这种转让行使撤销权。[6]318也就是说,第547(c)保护这样一类的交易,它们如果没有第547条(c)保护的话,就会被依据(b)而撤销,然而,如果一项交易行为不符合(b)项的条件,就没有必要考虑是否是符合(c)项的例外。[7]

此外,各国的立法中,对于偏颇性清偿撤销例外的规定都是在偏颇性撤销制度条款下规定。*美国破产法集中在 547 条(c)1-9 项对优先性清偿的例外规定、548 条对欺诈性转让的例外规定和在破产改革法案中对金融交易的隔离规定;英国的破产撤销例外制度在 238 条(5)、 242 条(4)、245条(2)分别规定对于低价交易的豁免条件、无偿转让的豁免、担保豁免的规定;德国 1999 年实施的《支付不能法》其第三章“与支付不能有关行为的撤销”对破产撤销制度进行了详细规定。其中对于破产撤销例外制度的规定主要有以下四条:133 条第二款中规定了债务人损害债权人利益情况下,对债权人的保护。134 条(2)规定了无偿给付的例外,小额赠与免于撤销。第 137 条规定了票据支付的例外。最为重要的是,德国《支付不能法》在 142条规定了现金行为。我国《破产法》在第32条以但书形式规定了偏颇性清偿撤销例外的情形,并在《〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(二)》第12至16条明确的个别清偿中撤销权行使的限制及例外规则。可见,偏颇性清偿撤销例外的行为在客观上已经满足了偏颇性清偿状态,只是在法律明确规定情形下予以例外对待,获得撤销豁免。总体而言,例外规则既是狭义偏颇性清偿撤销制度的限制,又是广义上或者完整意义上偏颇性清偿制度的必要组成部分。

二、偏颇性清偿撤销例外制度的理论基础

(一)我国偏颇性清偿撤销例外制度的基础理论界说

随着破产法立法目的的转变,偏颇性清偿撤销例外制度得以从偏颇性清偿撤销制度中延伸出来。无论是内源性*法制的基本要素是法律规范、法律程序和法律意识形态,法制现代化即包括这些基本要素的现代化,并且内源性和外源性的不同模式,“在推进力量的性质、变革进程的次序和实际演化的程度”上是有差别的。例如,内源性模式的推进力量来源于社会内部,其变革是“沿着法律意识形态——法律规范——法律程序的次序发生”;外源性的推进力量来自社会外部,其变革是“沿着法律程序——法律规范——社会法律意识形态的次序进行”。参见徐学鹿:《论我国商法的现代化》,载《山东法学》1999年第2期。推进力量还是外源性推进力量,例外规则的出现有其必然性,只是时间的问题而已。关于例外制度的正当性基础的争议较大,见仁见智。

1.修正偏颇性清偿撤销制度

以往破产法上对偏颇行为的撤销权或许是“偏颇行为撤销制度最能彰显破产程序颠倒乾坤的威力”[8],主要原因在于以前学者认为《公司法》和《破产法》分别调整企业的“生”与“死”,现今破产法立法目的更多在于让濒临死亡的企业获得重生,比如重整、和解等制度建立。撤销制度呼应了以往价值需要,例外制度即是对新破产法理念的呼应。所以说例外制度既是撤销制度的重要组成部分,更是一种修正制度。

2.破产法多元立法目的下新理念需求

破产法领域,债权人利益最大化的实现自始都是重要立法目标之一,只是发生“唯一”到“之一”的转变。在多元立法目的下,应该在保障债权人的利益时,兼顾债务人以及社会利益,直白地说就是要保护债务人的长远发展以及社会交易秩序。偏颇性清偿撤销制度目的在于实现多数债权人的公平受偿,本无可厚非,但极端发展,易发生“多数人的暴政”。如果没有例外制度的立法,导致所有在客观上满足偏颇性清偿特性的行为被撤销,尽管其中有些行为对于社会是有利的,甚至有些对于债务人、债权人也是有利的。而且,偏颇性清偿行为在出现破产事由之前,是一种合法有效的行为,简单否定不具有法律的正当性。所以,撤销例外制度设置有必要,回应了破产法新理念的时代要求。

3.域外例外制度的成功立法经验

法制的现代化主要有法律继承和法律移植两种方式,破产法的发展历史,从《大清破产律》到1935年南京国民政府《破产法》再到2006年中华人民共和国《破产法》都在继受法和固有法的关系问题上无法言明,但在私法制度继受西方法的广度和深度上是不容置疑的。[9]偏颇性清偿撤销制度源于域外国家的继受,其例外制度亦是如此。[10]

上述三种理论,均有其合理性,但均较抽象,未能深入制度机理揭示制度的正当性并为制度构建提供科学指引,这也是我国偏颇性清偿撤销制度具有模糊性的理论根源。由此,有必要在前述抽象理论基础上提出更为契合偏颇性清偿撤销例外制度的新理论。

(二)偏颇性清偿撤销例外制度新基石:撤销结果无价值理论

1.撤销结果无价值的基本含义

在刑法理论中,关于违法性的认定有行为无价值论和结果无价值论。*行为无价值二元论主张,违反行为规范进而造成法益侵害的行为才是犯罪,其对行为的规范违反性和法益侵害性同时进行评价;结果无价值论,则仅将结果的发生、行为对社会外界所造成的影响作为犯罪实质。转引自周光权:《行为无价值与结果无价值的关系》,载《政治与法律》2015年第1期。二种理论在私法领域亦有适用余地。从规范角度说,偏颇性清偿撤销行为属于法律赋予的权利,应当说不存在行为无价值的问题。本文从结果意义上来讨论撤销行为的价值问题,撤销行为若无价值,作为被撤销的对象(偏颇性清偿)应认定为例外。那么什么情形下偏颇性清偿的撤销是无价值的呢?笔者以为应借鉴利益衡量理论,在撤销偏颇性清偿涉及各利益衡平作业下,认定其是否具有撤销的价值。

2.利益衡量理论

自梁慧星教授发表 《电视节目预告表的法律保护与利益衡量》一文以来,利益衡量就进入了我国民法方法论的视野。[11]法律关系的实质就是利益关系,法律调整法律关系即是在分配各方利益和矫正利益各方的冲突。由此,任何制度的出台在于规制某种相应的利益关系。偏颇性清偿撤销例外制度亦是利益衡量的结果,以弥补偏颇性清偿撤销制度的缺失。

利益衡量是法律的非自足论的产物,正是法律存在模糊、滞后、漏洞等缺陷,利益衡量成为法官自由裁量的手段,所以多数学者认为利益衡量是一种法律解释的方法。*杨仁寿先生指出:“法官在阐释法律时,应摆脱逻辑的机械规则之束缚,而探求立法者于制定法律衡量各种利益所为之取舍,设立法者本身对各种利益业已衡量,而加取舍,则法义甚明,只有一种解释之可能性,自须尊重法条之文字。若有许多解释可能性时,法官须衡量现行环境及各种利益之变化,以探求立法者处于今日立法时所可能表示之意思,而加取舍。参见杨仁寿: 《法学方法论》,中国政法大学出版社 1999 年版,第 175-176 页。利益衡量作为一种法律解释的方法论,在 20 世纪 60 年代由梁慧星先生引入中国,他认为利益衡量是“实质判断加上法律依据”。参见梁慧星: 《裁判的方法》,法律出版社2003年版,第 187 页。实则,利益衡量更多指的是立法意义上的利益衡量,因为利益衡量的主要工作应是立法者的使命,而不是司法者的任务,司法中的利益衡量应当建立在尊重法律规范的基础上,并在极小的范围内存在。[12]利益衡量在立法上的核心内容主要表现在两方面:其一,权利义务的合理配置,从法理学的角度,权利义务的利益衡量表现在功能上互补关系、结构上相关关系、价值上主次关系、数量上等值关系。其二,各种类型利益的合理配置,主要表现在个体利益、群体利益、社会利益的衡量。

以往的利益衡量研究,主要焦点在于“利益”,而缺乏“衡量”的理解。利益如何衡量在立法阶段和司法阶段都当属首要问题,由于利益衡量存在“因缺少对利益结构的整体衡量而导致的滥用”和“因超越利益衡量的边界而导致的滥用”情形,[13]只有精确把握两种或两种以上利益的高低、优越之分,才能做出正当的抉择(科学立法或正当性判决)。可见,利益衡量理论是主观意义上的理论,本质上缺乏具体的操作性,“衡量”自然成为罕见的论述但又是理论运用关键点。理论界在利益的衡量标准上主要提出利益位阶标准,何种利益位阶高就处在优先保护的地位。有些学者认为,对于利益衡量的标准应当坚持主客观相结合,既要坚持价值判断为利益衡量的重要手段,又要融入客观因素,提出“利益位阶”标准、“成本——收益”经济分析标准、社会伦理因素为内容的主观价值判断和客观判断相结合的标准框架。[14]

3.撤销结果无价值理论:利益衡量视角

在利益衡量实践时,需要对潜藏于法律制度背后的制度利益作深入剖析,可分为两个步骤: 一是理清核心利益; 二是以制度涉及的社会广泛性为依据,对制度所涉具体利益作广泛的铺陈与罗列。[15]笔者在本文中将利益衡量实践步骤分为理清核心利益和根据一定标准对利益进行位阶判定。

首先,厘清偏颇性清偿涉及的利益类型。在偏颇性清偿中至少存在四个方面的利益:债务人一方利益、债权人一方利益、清偿受让人一方利益、交易秩序等社会利益。偏颇性清偿是破产临界期内对已经存在的债务进行的清偿,在债务人一方,主要是交易自由、获得重生基础、财产完整性的利益;在债权人一方,主要是集体公平受偿及利益最大化实现;对受让人一方,获得对待给付财产及交易自由的利益;对社会而言,主要是交易秩序安全和交易效率。本文将这些利益划分为两类,一类是促成对偏颇性清偿撤销,一类是阻却对偏颇性清偿撤销。值得申明的是,不同性质的偏颇性清偿,对各方利益的影响不同,甚至是相对的,所以需要进行个案分析。

其次,根据利益主体的特殊属性,可以将利益分为个人利益、群体利益、社会利益。*有些学者认为还包括制度利益类型,法律制度体现的是立法者对社会上各种现存的利益和将来有可能产生的利益进行综合平衡的结果,其本身就是各方平衡利益的凝固。一旦凝固于具体法律制度之中,其制度利益就脱离了利益格局中各主体的利益,具有了利益独立性。因此,在社会利益格局中,除个人利益、群体利益、社会公共利益外,还存在制度利益。参见张涛:《利益衡量:作为民事立法的方法论选择》,载《东南学术》2012年第4期。在利益位阶比较上,理论上形成较一致的共识,一方面,根据“以人为本”的人文关怀主义思想,人身利益优于财产利益,也优于其他社会政治、经济、文化方面的利益;另一方面,当个人利益、群体利益、社会公共利益发生矛盾,必须做出利益牺牲时,社会公共利益最为优先,群体利益次之,然后是个人利益。[14]164-170

此外,何以判定对偏颇性清偿的撤销行为有无价值,并不是针对债权人一方而言,更不是针对债务人一方,而是各方利益平衡的基础上,整体利益的优越性才有正当性基础。不容置疑的是,债权人是破产事件悲剧的主角,对其特殊保护也是必要的,所以偏颇性撤销例外制度只是偏颇性清偿撤销的修正和辅助制度,只有在满足偏颇性清偿同时满足例外规定情形时才适用之。在例外制度具体设置时,必须有严格的应用条件。

三、我国偏颇性清偿撤销例外制度的完善建议

(一)撤销结果无价值的具体适用:以具体类型为例

1.同时发生的交易——为了交换新价值

为了交换新价值同时发生交易类型属于《美国破产法》第547条(c)第1项,其不同于一般在此期间的债务人与他人的交易,至少具有以下限制性条件:第一,必须存在“交换”。这种交换不是简单的财产交换,而是为了且实际上存在为了新价值产生的具有抵消性质的债权债务的交换。第二,存在“新价值”。新价值的提供使得偏颇性清偿中转让财产的价值得到恢复,因而并未减少债务人的破产财产,甚至还增加债务人的财产。第三,交易必须实质上是同时发生且当事人主观上期望同时发生。为交换新价值同时发生的交易中,尽管处在临界期的债务人做出了清偿,但由于债务人财产获得了新价值的弥补使得债务人财产并未减少。此时,可以对各方利益进行分类,并用表1的形式展示其促成撤销还是阻止撤销。

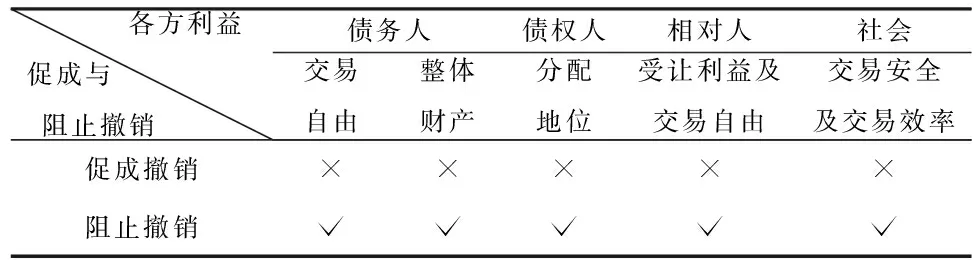

表1 撤销同时发生交易价值衡量表(具有交换新价值)

说明:“√”表示肯定,“×”表示否定。

从表1中可以发现,在为了新价值同时发生交易中,债务人交易自由的保护要求阻止撤销该行为;债务人的整体财产未减少,阻止撤销该行为;债权人未因该交易行为而导致后续按照破产清算程序获得的财产分配产生影响,阻止撤销该行为;相对人的交易自由和受让利益自然阻止撤销该行为;对社会而言,该行为有利于交易安全和交易效率,亦阻止撤销该行为。总而言之,对为新价值而同时进行的交易类型进行撤销,其结果是无价值的,所以应以例外类型对待。

反之,若交易不满足上述三个基本条件,比如说,未取得新价值或者未取得相应的价值,自然归类到欺诈性转让行为,应予撤销。下面讨论另一种情形,即债务人与相对人进行的交易不属于同时交换,比如说债权人对于债务人的履行不是即时的或者不是合理期间的,这样可能导致债权人的分配地位发生变化。运用撤销无结果理论来分析该种类型,以表2体现之。

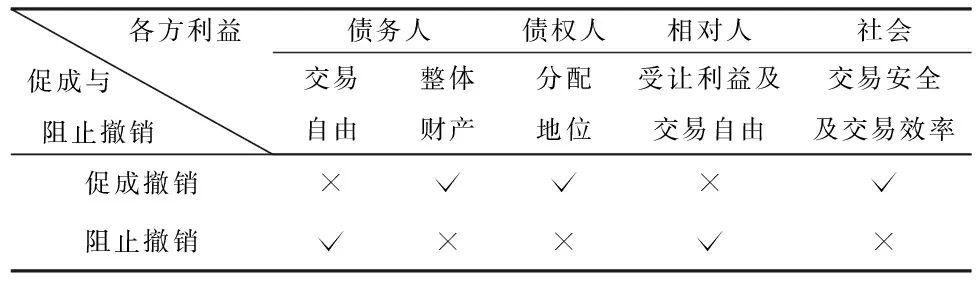

表2 撤销同时发生交易价值衡量表(不具有交换新价值)

说明:“√”、“×”的意义与上表相同。

表2与表1相比发生了很大的变化,大部分债权人(除了共益债权和破产费用)产生债权均是发生在破产之前,只有在合理期间内发生的交易才能说不影响债务人整体财产的变化,超出合理期间都是不合理的,比如我国《破产法》规定了6个月的期限,《美国破产法》规定90天。同时,超出合理期限债务人进行清偿,对受让债权人来说产生了优先受偿的地位,这是不公平的。社会交易秩序方面,由于债权人在交易时应具有预见性,企业破产属于商业风险,除了即时交易外,基于超出合理期限交易的清偿不影响交易安全与效率。综合考量,撤销这一行为的结果是有价值,所以该行为应属于偏颇性清偿撤销对象。

2.惯常交易行为

惯常交易行为在美国破产法上称之为正常商业活动的支付。正常商业活动是指对于债务人和交易对方而言符合经常性业务往来且适用商业规则的行为。惯常交易行为有两个核心的要求,其一,债务人的支付行为针对的是对债务人或债权人来说都是经常性的而不是反常的;其二,债务人与债权人进行的交易符合交易习惯,比如说双方当事人经常有借款往来,并以一定利率作为利息,在破产临界期内却突然加大利率,这样的支付是不符合交易习惯的。撤销结果无价值理论在该种类型的适用,以表3的形式展示如下。

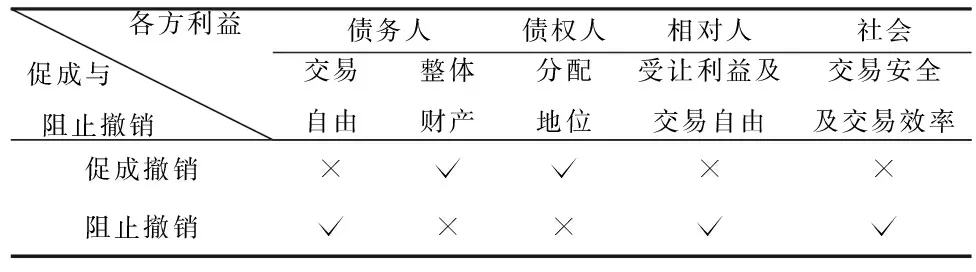

表3 撤销惯常交易行为价值衡量表

说明:“√”、“×”的意义与上表相同。

通过表3可以得出这样的结论,撤销债务人在惯常交易行为中支付的结果是无价值的,应当作为例外制度类型。惯常的交易行为中的支付如果在合理期间内发生,自无探讨必要,若是发生在长期债务中,根据上文,在超过合理期间的债务予以清偿应当予以撤销,但若是属于惯常性交易,比如说属于长期的服务合同或者是长期借债合同中的按期还息等,这样的支付可能影响破产财产的减少或者影响债权人财产分配的部分不公平,但是这样的行为属于不可归责行为,且从长远来看有利于债务人的发展,同时造就债权人获得全额赔偿的可能。所以总体上而言,撤销该行为的结果是无价值的,应当属于例外规定之一。

此外,借鉴国外立法经验,除了上述两种行为以外,授权担保利益的转让、发生后为新价值的转让、对库存或者应收账款设立浮动担保的行为、法定担保行为;消费中的小额担保转让、债务人向配偶、前配偶或子女真实的支付与分居协议、离婚判决或法院做出的其他裁定、政府部门根据洲法或者本地法做出的决定,或财产处理协议有关的债务等也可以通过撤销无价值理论检验属于偏颇性清偿撤销的例外规定。

(二)撤销例外制度设计:“一般+列举”的立法模式

美国的偏颇性清偿例外规定可谓发达,但依然具有滞后性,其列举性规定很难将经济生活中存在的交易类型涵盖。我国的相关规定主要依托于《破产法》第32条的但书规定及解释(二)第12至16条。通过比较这几个条文可以发现,立法者对32条但书规定旨在作为一种概括性规定,从解释(二)第16条第3项“使债务人财产受益的其他个别清偿”来看,最高院将这条作为兜底性条款解释。显然,我国的立法已经意识到了仅依赖仅有的几个列举无法满足现实需求,更何况我国的部分列举根本不属于经济生活中的典型例外,由此,以司法解释的方式将《破产法》32条的但书规定定义为兜底性条款,可谓是一种进步,形成一种“一般+列举”的立法模式。可是,司法解释毕竟不是立法,且《破产法》第32条但书规定含义过于狭窄,难起概括性作用,依然需要通过修正案的方式对其进行必要的修正。

笔者主张在设计偏颇性清偿撤销例外制度的概括性条款时,应以构成要件的结构组成,在构成要件的组合上考虑撤销结果无价值理论。由此,在偏颇性清偿撤销例外制度规定时可以参照以下两个标准:其一,满足偏颇性清偿的外观,参考因素可以借鉴《美国破产法》第547条(b),因为满足偏颇性清偿的外观,才有讨论偏颇性清偿例外规定的基础,如果没有满足偏颇性清偿的构成要件,就没有讨论其是否属于例外的必要。其二,在利益衡量基础上,判定撤销行为的结果是否有价值。诚然,以“使债务人受益”作为例外过于狭窄,我国解释(二)16条第1项和第2项规定:“(一)债务人为维系基本生产需要而支付水费、电费等的;(二)债务人支付劳动报酬、人身损害赔偿金的。”这两项规定即很难说使得债务人受益,但通过撤销结果无价值理论适用,轻易可以断定其应属于例外规定。此外,我国在列举性规定的类型上不应局限于现有规定,应当借鉴国外的经验结合我国实践,增加一些典型的例外性规定,比如惯常性交易行为中支付、法定担保等。

我国的偏颇性清偿撤销例外制度还很不完善,依然在探索的道路上。在今后的立法和司法实践中,笔者呼吁,我国的例外制度的宗旨应坚持:“使破产中符合偏颇性清偿行为要件的转让行为避免受到偏颇性清偿的攻击,只要这些转让对于商业现实是十分重要的,并且不损害偏颇性清偿规定的目的,或者这些转让通过维持潜在破产者的经营有助于企业的继续。”

[1]韩长印.企业破产立法目标的争论及其评价[J].中国法学,2004(5):80-87.

[2]李志强.论破产法上的偏颇性清偿[J].政法学刊,2008(2):76-80.

[3]刘黎明,田鑫.美国破产法之偏颇清偿制度及对我国的借鉴意义:兼论我国新破产法第32条及相关条款[J].法学评论(双月刊),2008(3):106-116.

[4]许德风.论偏颇清偿撤销的例外[J].政治与法律,2013(2):22-33.

[5]陈计男.破产法论[M].台湾:三民书局股份有限公司,2006:208.

[6]大卫·G·爱波斯坦,史蒂夫·H·尼克勒斯,詹姆斯·J·怀特.美国破产法[M].韩长印,译.北京:中国政法大学出版社,2003:280.

[7]李扬.破产撤销例外制度研究[D].北京:中国政法大学,2011:10.

[8]李雅文.从美国联邦破产法出发论偏颇行为撤销制度[D].台湾:台湾中央大学产业经济研究所,2007:43.

[9]蔡晓荣.从负债应偿到破产免责:破产债务清偿责任衍进的中国法律史叙事[J].法学家,2013(6):93-107.

[10]王倩.破产撤销权适用范围的例外研究[D].上海:上海交通大学,2010:2-3.

[11]蔡琳.论“利益”的解析与“衡量”的展开[J].法制与社会发展,2015(1):141-153.

[12]张新宝.侵权责任法立法的利益衡量[J].中国法学,2009(4):176-190.

[13]梁上上.利益衡量的界碑[J].政法论坛(中国政法大学学报),2006(5):66-80.

[14]张涛.利益衡量: 作为民事立法的方法论选择[J].东南学术,2012(4):164-170.

[15]梁上上.制度利益衡量的逻辑[J].中国法学,2012(4):73-87.

[责任编辑叶甲生]

On the Exception System Perfection of the Preferential Transfer Revocation in China——Based on the Revocation Results of No Value

YUAN Jian-yang1,LIU Ping2

(1.Law School, Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 51032, China;2.Law School, Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 51032, China )

There are many insufficient provisions in the exception system of the preferential transfer revocation in terms of the bankrupt legislation in China. In theory, many excuses are used to demonstrate its validity, such as the preferential transfer revocation system amendment, response to the multiple legislation purpose of bankruptcy law, and the extraterritorial legislation reference. Therefore, it's suggested that based on the revocation results of no value, the legislative mode, "generality + list", should be adopted, in order to perfect the exception system of the preferential transfer revocation in China.

preferential transfer; right of revocation exception; revocation results of no value; balancing of interest

2016-04-21

袁健洋(1992-),男,江西赣州人, 2014级民商法

D922.291.92

A

1008-6021(2016)03-0035-06

硕士研究生。研究方向:民法学、商法研究。