电子电气产品构架设计对EMC性能的影响

2016-10-13杨春宇严赫

杨春宇, 严赫

(绵阳市维博电子有限责任公司,四川 绵阳 621000)

电子电气产品构架设计对EMC性能的影响

杨春宇, 严赫

(绵阳市维博电子有限责任公司,四川 绵阳621000)

针对产品架构对产品的EMC(Electromagnetic Compatibility)性能产生影响的因素,以电子、电气产品的设计架构为例,从EMS(Electromagnetic Susceptibility)和EMI(Electromagnetic Interference)的角度分析了产品的架构设计,包括产品的接地与浮地、接地的位置与方式、屏蔽线缆的设计、金属外壳的接地设计、数模混合电路的接地等内容。将上述因素对EMC性能的影响详细分析,提出了合理的电子、电气产品的架构设计方式。

共模电流; 分布参数; 接地; 线性阻抗稳定网络; 天线

0 引 言

EMC性能是全球主要国家和地区电气、电子产品销售必须获得的各类安全认证之一[1]。电气、电子产品要想获得符合其相应法规指令要求的EMC性能通常需从原理图、电路板及结构进行设计[2]。其中产品构架设计包含接地点位置选择、接地方式、I/O线缆相对物理位置、是否采用屏蔽线缆、屏蔽层如何与各种“地”连接、内部多个电路板互联方式选择等诸多方面。好的构架设计可在要求不高情况下,缩减滤波、去耦元器件数目,达到节约成本但不降低EMC性能的效果[3]。

1 接地

1.1接地与浮地

浮地就是产品中没有专门的地线在电气上与EMC中的参考接地板相连接。浮地电路中的信号参考电位会随着外拖线缆传导或空间辐射进来的共模干扰而波动,导致电路板上功能信号传输的质量变差。

通常可采用接地来改变共模电流路径,最大限度地减小流入电路板内部的共模干扰。本文将分别从抗干扰电磁敏感度(EMS)的和对外电磁骚扰(EMI)两方面来分析产品接地对EMC性能影响。

1.1.1EMS的接地

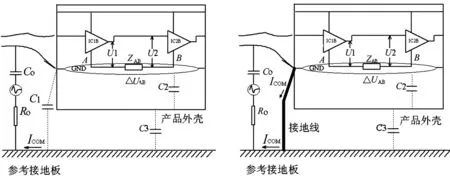

电路板内共模干扰转化为差模干扰并的原理如图1所示。电路板内部印制线相对参考接地板存在寄生参数,功能信号在电路板内传递时,同一网络各点不再等电位。电路板内部电流i从源端出发流过一系列负载最终回到信号源形成信号,i永远沿低阻抗路径流动,这就决定了在阻抗确定的况下i通常不再改变,故进行EMC问题分析时常采用电流i而不是电压u。

电路板内部流动的电流称为差模电流ID,从电路板外部经参考接地板流入其内部或从其内部流出经参考接地板后再回流至电路板内部的电流称之为共模电流Icom。高频共模电流Icom有两条路径:①由GND进入电路板后从A点流向B点;②由S1进入电路板后经旁路电容C由A点流向B点。由于地阻抗ZAB存在,会产生ΔUAB,信号在传递至IC2时,U2不再等于U1,此时U2=U1-ΔUAB,信号在传递过程中出现畸变,差模干扰对正常信号产生了影响。

图1 从EMS角度看接地线改变共模电流回流路径

1.1.2EMI的接地

进行EMC问题分析时应注意3种分布参数:(1) I/O线缆的分布参数,如图2中的C1。(2) 电路板内部平面(如GND平面或POWER平面)对参考接地板的分布电容;(3) 电路板内部各种细长印制线、插针、排线等对参考接地板的分布电容。如果电路板内部有一个高dv/dt信号(如时钟信号、变压器初级的方波信号等)在传递过程中,Icom流经ZAB会形成ΔUAB,ΔUAB通过与其相连的I/O线缆向外辐射,电路板内部信号高次谐波所对应频率的波长为λ,若线缆长度L与λ的1/4整数倍相当,则线缆为发射效率最高的天线。

图2 从EMI角度看接地线改变共模电流回流路径

可采用如下方法降低线缆对外辐射:对于传导发射CE,应降低Icom经I/O线缆流入LISN(线性阻抗稳定网络)中的等效50 Ω阻抗所形成压降;对于辐射发射RE,应降低ICOM经I/O线缆流入接收天线后转换出的电压或电场大小。如图2右图所示,高dv/dt信号从IC1向IC2传递过程中存在阻抗ZZB,Icom原本会沿着与其相连I/O线缆一直向外传递(流入LISN或天线),但此时在I/O端口出现的接地线为其提供了一条阻抗更低的回流路径,大部分Icom经接地线─参考接地板─产品外壳与参考接地板的分布参数C3─电路板内部GND平面对产品外壳的分布参数C2最终回到高dv/dt信号出发点A。使得最终在LISN或天线上形成的压降降至最低。

1.2接地的位置

好的接地设计能够使产品在不增加成本情况下,实现较好的EMC性能。相反,不正确的接地会给产品EMC性能带来诸多副作用,此时接地比不接地的EMC性能更差。

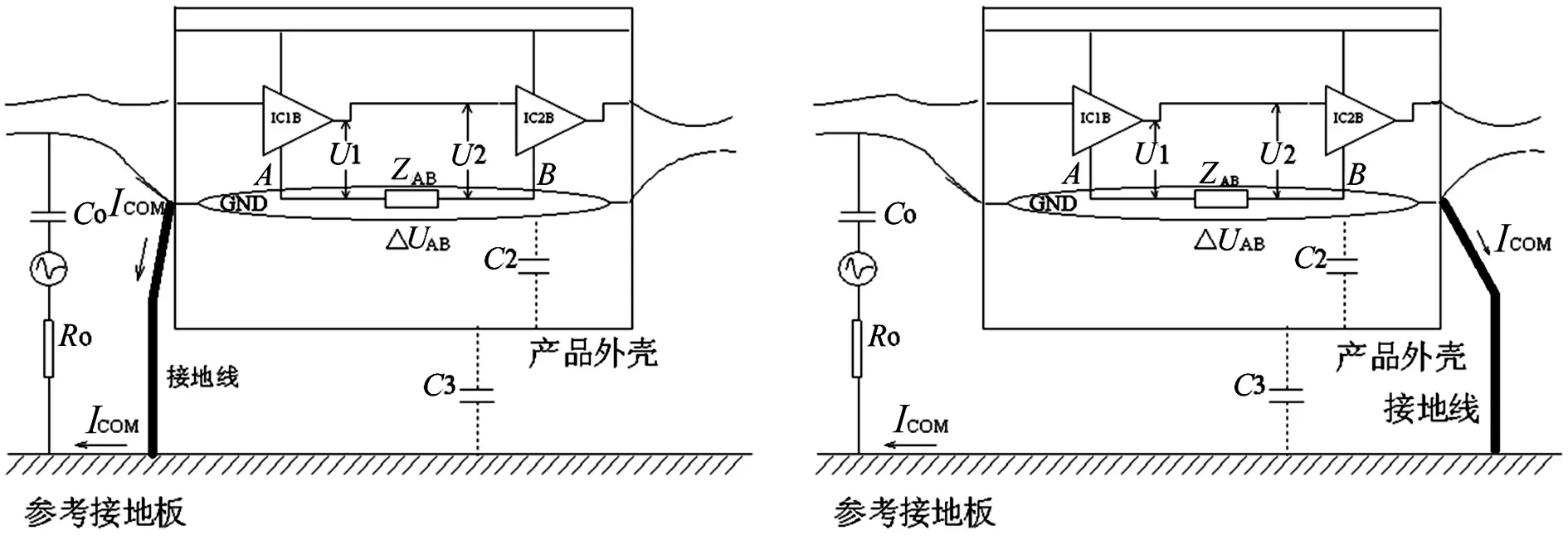

1.2.1EMS的接地位置

图3 接地线位置不同改变共模电流回流路径

如图3左图所示,Icom从左侧I/O线缆注入时,接地点位于干扰注入端口处,Icom将直接从接地线旁路经参考接地板返回Icom的信号源端,此种接地可以最大限度的降低流入电路板内部的干扰电流。图3右图所示接地线在Icom注入线缆的另一侧,此时Icom流经电路板造成的干扰影响最大,因为若没有接地线,则有一部分共模干扰会沿着右侧I/O线缆对地的分布参数经参考接地板回流至干扰信号源端,Icom因回路存在使得流过电路板的共模电流降低,对电路板有用信号的传输影响也随之降低。

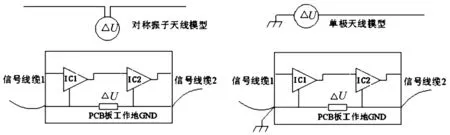

1.2.2EMI的接地位置

如图4左图所示,当浮地产品内部高dv/dt信号从IC1向IC2传递过程形成ΔUAB,因I/O端口没有接地线,两侧的线缆与高频ΔUAB成为一等效对称振子天线。当其中一侧线缆存在接地线后,其另外一侧线缆与高频ΔUAB成为一等效单极子天线,辐射依然存在。由此可见产品接地线位置不能随意安排,应靠近I/O线缆放置。当产品两侧线缆都会注入共模干扰时,最好是两侧均放置接地点。但产品对外只能有一个接地线位置,对于另外一侧线缆的接地可借助低阻抗导体(通常是金属外壳)进行低阻抗搭接。

图4 I/O线缆分别放置于两侧后产生EMC风险

结构设计前期,应尽可能将产品所有I/O线缆位置集中放置在产品一侧。这样便可只通过一个接地点来解决外界共模干扰从每根线缆注入或高dv/dt信号并从每根线缆向外辐射的矛盾。

1.3接地的方式

1.3.1金属外壳、金属板

功能上有接地产品通常是金属外壳。金属外壳接地后既可防止电击对人造成伤害,也可利用其低阻抗特性将未进入电路板的外部共模干扰旁路,同时也可将电路板内部传递的高dv/dt信号通过耦合方式在通过低阻抗金属外壳与电路板之间相对较大的分布参数回流至高dv/dt信号源点。

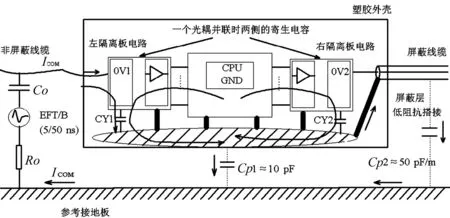

屏蔽理论上需要六面封闭的金属,但就接地而言一块平行于电路板放置的金属板即可。屏蔽金属壳可对电路板内部敏感电路等效的环天线和棒天线进行屏蔽,但金属外壳仍须接地,否则不仅不能起到屏蔽作用,反而因为孤立导体电势不确定,对电路板中各信号进行更强辐射或使高dv/dt信号通过金属外壳向外辐射。塑胶外壳产品,可在其内部设计一块金属板来进行接地设计,可参考图5。在左右隔离电路板接地中采用Y电容(图中CY1、CY2)和金属板进行连接,其主要目的是不破坏电路的隔离。

图5 复杂电路板中各单元电路的接地改变共模电流路径

1.3.2接地的三种形式

接地主要分三种形式:(1) 直接接地;(2) 通过Y电容接地;(3) 通过Y电容和电阻的并联接地。直接接地对于EMC来说是最佳选项,Y电容接地则是退而求其次的选项,具体采用哪种接地方式,主要视电路安全要求。

1.3.3接地的阻抗

EMC主要是高频问题,高频阻抗Z=2πfL与导体寄生电感L有密切关系,导线、插针的L为1 nH/mm,虽数值小,但频率f可能高达数百MHz甚至GHz,此时Z值较高。一般长宽比不超过5的连接导体可视为低阻抗连接,普通线缆在用作接地线时,如果细长,虽不影响其安全性能,但会带来EMC风险。

1.4接地的注意事项

1.4.1屏蔽线缆的屏蔽层接地

在产品EMC架构设计中常使用屏蔽线缆。从EMS来看,共模干扰直接注入在屏蔽层上,屏蔽线缆能够将注入到线缆的共模干扰电流通过屏蔽层引导到参考地、外壳或者电路板的工作地,使屏蔽层中信号和线缆接口电路得到保护。从EMI来看,还能将信号线中高dv/dt信号包围在屏蔽层内,使线缆屏蔽层上没有额外的EMI共模电流。

图6在产品线缆设计时,虽已采用屏蔽线,但屏蔽层接地时把其拧成一段数厘米长导线后,将大大降低屏蔽效果,甚至产生反作用。屏蔽层被拧成一根较长的导线来接地,相当于在屏蔽层上串联了一个数nH的电感,它能够在接口的屏蔽层上形成一个共模电压UL,随着频率增大,连接的等效转移阻抗也将迅速增大,这样会使屏蔽线缆完全失去作用。对于屏蔽层应该尽量做到360°搭接,以降低搭接阻抗。

图6 屏蔽线过长屏蔽层引起EMC问题

1.4.2防止数模串扰的接地

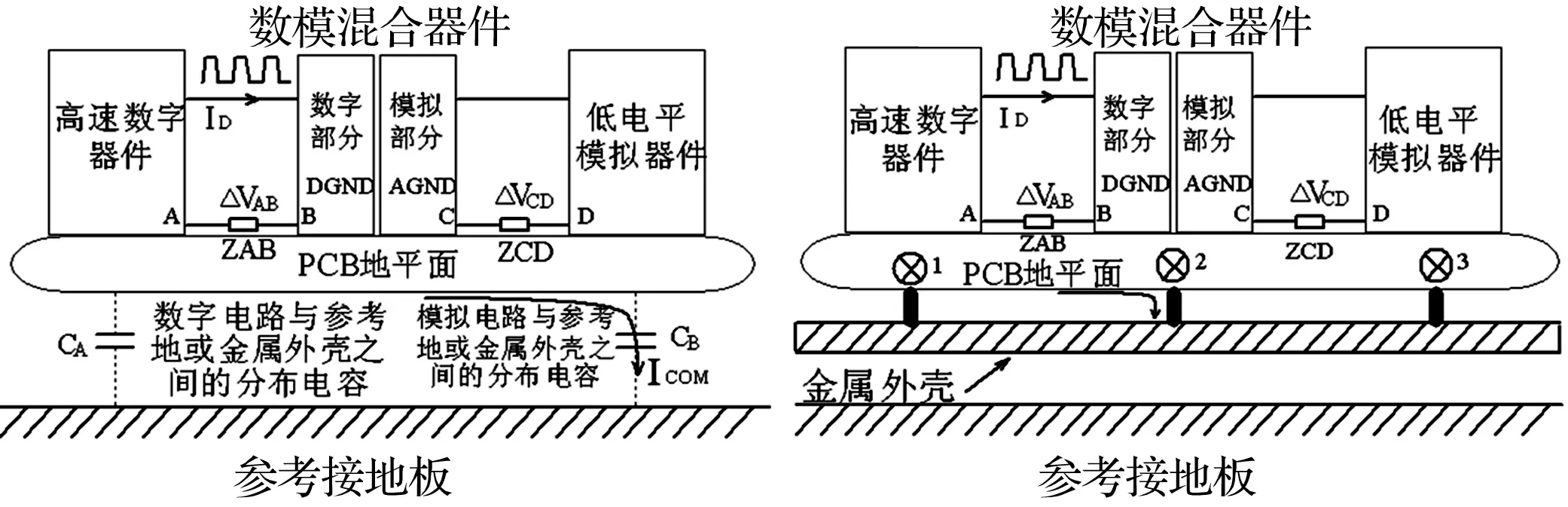

当电路板内部同时存在高速数字电路和低电平模拟电路时,需关注高速数字信号回流ID在数字电路地阻抗ZD上产生的共模噪声,如图7左图所示,低电平模拟信号回流经过ZCD,可能会产生严重的数模串扰问题,尽管数模串扰问题比较复杂,但在结构设计上依然可以通过接地来达到降低数模串扰的效果。图7右图中3颗接地螺钉中,螺钉2接地最为重要,它为高速数字信号回流ID提供一条更低阻抗回流路径(如图中箭头所示),让流入ZCD电流更小,从而减小了对低电平模拟信号影响。

图7 数模混合电路接地减小相互串扰

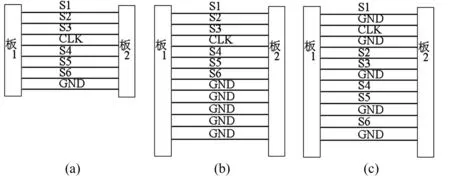

对于屏蔽线缆的屏蔽层,在EMC考虑范围内需要双端接地。图8中(a)所示,与屏蔽线缆相连台设备出现了因地环路造成的干扰引起信号质量变差。图8(b)、(c)分别通过更改接地线位置或将屏蔽层与受干扰设备的金属外壳(或内部电路板的参考地)由直接连改为电容连方式来解决地环路问题。

图8 双端接地引起地环路问题

1.4.3隔离Y电容接地影响

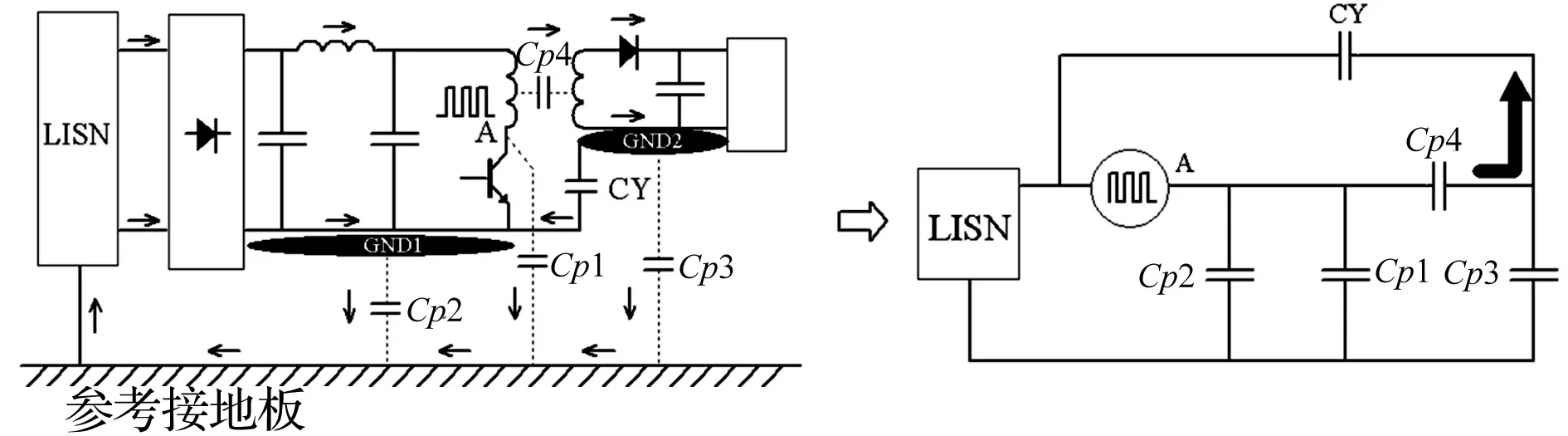

产品因安全或抗干扰要求会采用隔离电路,常在隔离前后参考地间跨接Y电容使电路内部共模电流沿此路径流动,以减少I/O线缆流入LISN或天线的共模电流。图9中A点为共模干扰源,在GND1和GND2间所跨接CY将原本全部流向LISN的Icom通过此电容回流至A点,降低流向LISN的Icom,有效降低了EMI发射。该电容一般为不超过10 nF的安规电容。如接口设计得当,就可获得较好EMC性能。

图9 开关电源隔离变压器接地Y电容改变共模电流路径

1.5金属外壳接地对静电放电的影响

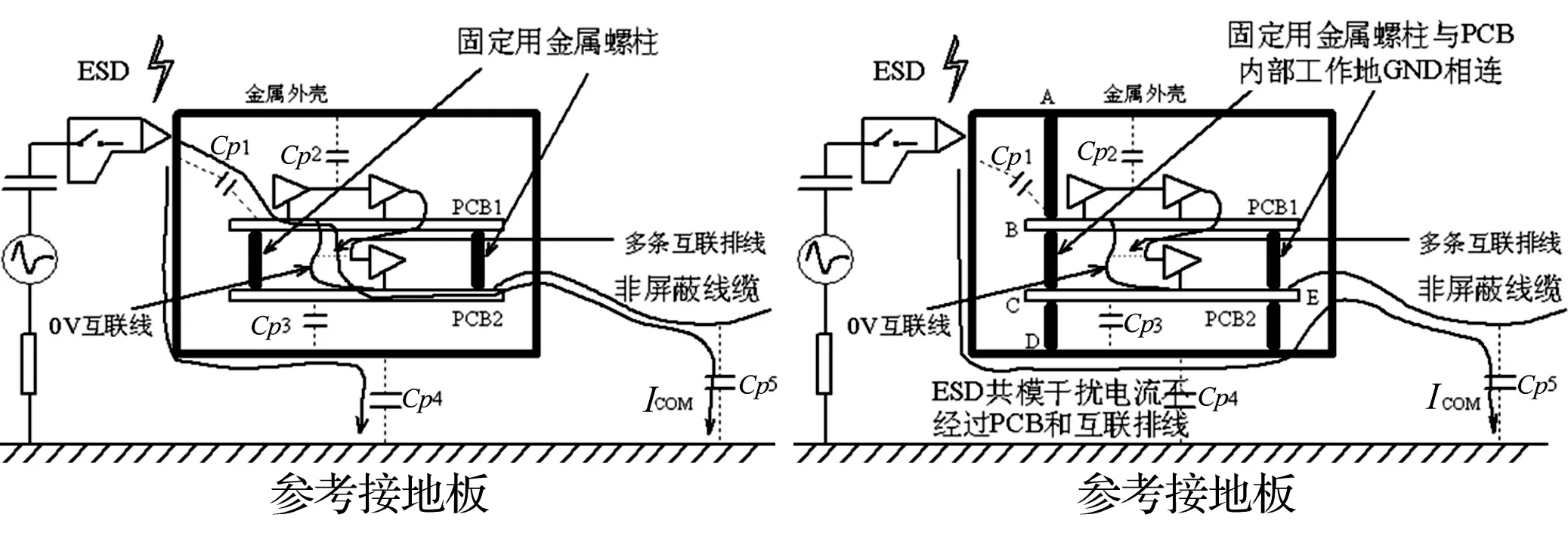

金属外壳产品需对其外壳进行静电接触放电测试。静电放电所产生的dv/dt很高。若金属外壳悬空,则静电电流会通过分布参数对电路板内部信号产生干扰,故其需与电路板有正确的接地连接。图10左图给出产品内部电路板在没有与金属外壳接地时的干扰模型,右图给出将高频共模干扰电流旁路至外壳的模型。低阻抗接地导体AB、CD分别将原先金属外壳与电路板1和电路板2间分布参数Cp1、Cp2短路,高频共模干扰将只会沿着金属外壳流动。没有DE间低阻抗连接时,Icom最终通过金属外壳与参考接地板间分布参数Cp4回流至干扰信号源端。若DE间存在接地,则AB、CD间就无需再接地,此时共模电流是从I/O线缆对参考接地板的分布参数Cp5回流至干扰信号源端。若只选择AB或CD间接地,高频共模电流仍然流过电路板,产品功能信号仍会受干扰。对金属外壳进行接触放电的干扰模式下DE间接地不必存在,但考虑到从此线缆注入共模干扰或从电路板内部跑出的高dv/dt信号,DE对EMC性能提升非常有帮助。电路板中工作地与金属外壳间只要互联正确就不会导致外部干扰进入电路板,金属外壳的低阻抗特性会把原本要流入电路板的干扰旁路在金属外壳上,故产品接地点应该在靠近I/O端口放置。

图10 电路板接地改变ESD共模电流路径

DB连接器在使用时也应与金属外壳进行有效搭接。EMC领域所提及的搭接及通过导体低阻抗连接如螺钉、导线或直接焊接等方式,使得在对I/O连接端子金属部件进行静电放电时,高频共模电流能够通过I/O连接端子与金属外壳间低阻抗导体泄放,避免因搭接不良产生高频静电场,对内部敏感信号的辐射干扰,产生死机、复位、通信数据丢包等不良情况。

1.6多块电路板互联方式的影响

复杂产品通常需要多块电路板互联来实现其功能,通常采用插针或排线来实现电路板间信号传递。电路板互联的插针、排线是EMC高风险环节,具体表现为(1) 与同样长度的印制线相比,插针、排线的阻抗是印制线阻抗的10倍,高频共模电流Icom流过插针或排线时,产生较高ΔU,导致信号畸变。(2) 通过插针或排线的信号环路通常比电路板内部信号环路大,易引起信号间串扰,产生信号完整性问题。

为此可通过:(1) 适当增加地针数目;(2) 重新定义插针传递信号的位置;(3) 在互联插针或排线旁边增加用于连接两电路板GND的低阻抗金属导体来解决EMC问题。如图11所示,图(a)较图(b)增加了地针,两电路板间阻抗ZGND减小,高频共模电流Icom在其上形成压降ΔU也越小,信号通过插针或排线传递,信号受影响较小。

结构复杂的产品中若没有金属连接器或金属连接器未将背板和插板中的信号参考地相连,两电路板间阻抗ZGND不能控制在一个足够低的范围内时,无论外接线缆是否为屏蔽线缆,均会引起EMI超标,一般采用低阻抗的螺钉或金属卡子来实现两块电路板的稳固连接。

图11 电路板互联插针定义对EMC影响

2 结束语

通过对产品构架设计情况进行EMC原理分析,证实了产品构架对EMC性能的影响是至关重要的。设计应从产品构架设计开始就注意EMC风险控制,则后续设计就可以低成本实现较高的EMC性能。

[1] 钱振宇,史建华.电气、电子产品的电磁兼容技术及设计实例[M].北京:电子工业出版社,2008.

[2] 杨继深.电磁兼容技术之产品研发与认证[M].北京:电子工业出版社,2004.

[3] 白同云.电磁兼容设计实践[M].北京:中国电力出版社,2007.

[4] 郑军奇.电子产品设计EMC风险评估[M].北京:电子工业出版社,2008.

[5] 何宏.电磁兼设计与测试技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2008.

[6] 张亮.电磁兼容(EMC)技术及应用实例讲解[M].北京:电子工业出版社,2014.

[7] 郝晓冬,乔恩明.电源系统电磁兼容设计与应用[M].北京:中国电力出版社,2007.

Effects of Electronic and Electrical Product Architecture Design on EMC

YANG Chun-yu, YAN He

(Mianyang Weibo Electronics Co., Ltd., Mianyang Sichuan 621000, China)

Directed to the factors of product architecture which affect product EMC (electromagnetic compatibility), taking the design of electronic and electrical product architecture as an example and in the respects of EMC (electromagnetic susceptibility) and EMI (electromagnetic interference), this paper analyzes the product architecture design, including product grounding and floating, grounding location and mode, design of shielding cables, grounding design for metal housing, grounding of mixed signal circuit, etc.. furthermore, it analyzes the influence of above-mentioned factors on the EMC in detail, and introduces a reasonable architecture design method for electronic and electrical products.

common mode current;distribution parameter;grounding;LISN; antenna

10.3969/j.issn.1000-3886.2016.01.035

TN03

A

1000-3886(2016)01-0109-04

杨春宇(1979-),男,重庆人,工程师,本科,研究方向:EMC标准,电子产品EMC测试、设计与整改。严赫(1988-),男,新疆人,助理工程师,研究生,研究方向:电量隔离传感器硬件设计、软件开发。

定稿日期: 2015-07-03