风中的恋人

2016-10-11

悉达多

黑人DJ在台上不停用厚毛巾擦汗,左耳的耳机已经浸透,他的开场曲目带有马赛人围攻狮子时战舞的节奏,偶尔加入几段极端的人声采样,类似情侣争吵时的咆哮,跟消防车外出救火时的鸣笛在一个振频上。

舞池里,人们开始聚集,这是两点后的高峰期,演出刚刚开始,他们尽可能礼貌地腾挪出属于自己的舞动空间,还要确保手上的香烟不会把女孩的露背裹臀长裙烫出个洞。禁烟令在此处已经失效,黑暗中一个个红色的光点忽上忽下,黑衣安保隔几分钟就拿手电筒把全场的地板照一遍,这是他们惟一能做的——以免房子被点燃。

男孩偶尔击掌应和着音箱里喷出的节奏,试图展现出男子汉应有的气概,而弗拉明戈的击掌比这变化更丰富,也更响亮。每当音乐被推起来的时候,女孩都会嚎叫一番,假装融入了这个现场,然后低头继续耍手机,这让你有一种冲动,想过去贴着她的身体,把肌肤的温度传递给她,让肌肉的抖动把她从表演性的社交行为里解放出来,与音乐合一,而不是配合头脑中的某个标准。

看着满屋子的年轻肉体,我想起我20岁时还是个封闭的怪小孩,每天上My Space写疼痛的博客,跟人赌钱打实况足球,还被远距离恋爱的女友狠狠地劈了腿。惟独不一样的是那里的锐舞派对,场内不卖酒精饮品,只有水,因为酒精跟一颗颗药丸比起来就像石器时代的物品。音乐的高潮往往来得更晚,但持续更久,从早上5点直到中午12点,每个人的穿着都是自己内心最古怪的部分,有蝴蝶仙子,还有从头到脚包裹着粉红色皮革的假装隐形人。

那个时候二次元就已经出现,东瀛风的白人妹子梳着春丽的辫子,脚上踩着旱冰鞋,荧光元素是主视觉的重要组成部分,每个人的身上、嘴唇上、头绳上、书包上都泛着赤橙红绿青蓝紫的光。跳着跳着,会有女孩上来跟你拥吻,她说在你的脸上看到了宇宙的合一意识,她想要走进那道光的频率。思考不复存在,但又不至于变成古罗马浴场式的集体淫乱,因为音乐统摄着集体意识,它的不间断循环特质剔除了多余的欲望,人们在大汗淋漓的舞动中通过解放僵硬的肢体,重新找回了生命本来的韵律。

虹虹从加州来,也是20岁的年纪,学艺术,后来转成了数学,想跟大数据打交道。她抗拒一切第一次见面的人,尽管她会展露出杨千嬅般的微笑,而且有问必答,可你能感受到她骨子里的较劲和封闭。每晚她都会失眠,在心理医生那里填了一大堆问卷之后(身边还有其他人填着填着哭了起来,或者动用了暴力),医生判定她有轻度焦虑症。

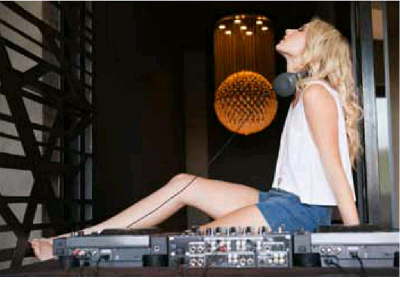

在人群密集的这个现场,她的焦虑反而被稀释了,不知道是音乐的治疗作用还是现场毒气室般的环境。她说对抗焦虑的办法是创造焦虑的环境,就像待在龙卷风的暴风眼里,一切反而平静了下来。做音乐对她来说也是如此,她喜欢电子音乐,还在各大音乐节露过脸,专辑一上网站就被顶到主页。有人说这是两个高级基因的产物,她的父亲在她这个年纪已经用歌曲给全国人民洗了一遍脑,后来娶了大仙儿一样的母亲,住在胡同里鼓捣出仙人下凡的音乐。

父亲也玩电子,但台下往往就几个打瞌睡的人,他也不在意,就活在自己的精神王国里,什么场景革命、品牌个人化、粉丝经济、跨界IP大融合他听都没听过,他只知道潜龙勿用、见龙在田、终日乾乾、或跃在渊、飞龙在天、亢龙有悔和群龙无首,这是他从《易经》里学到的宇宙大道。飞龙在天的年纪他已经过了,现在他更愿意关注自己内心的小孩,单纯从自己的内心出发去表达,以触摸到“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶”的境界。

每次表演完,虹虹在的时候都会坐在父亲的自行车后座一块儿回家,长大后个子高了,脚几乎蹭着地走完全程。她从后面搂着父亲,他们像一对风中的恋人。