对《石『文而丑』》中几个问题与作者商榷

2016-10-10宦振宏

宦振宏

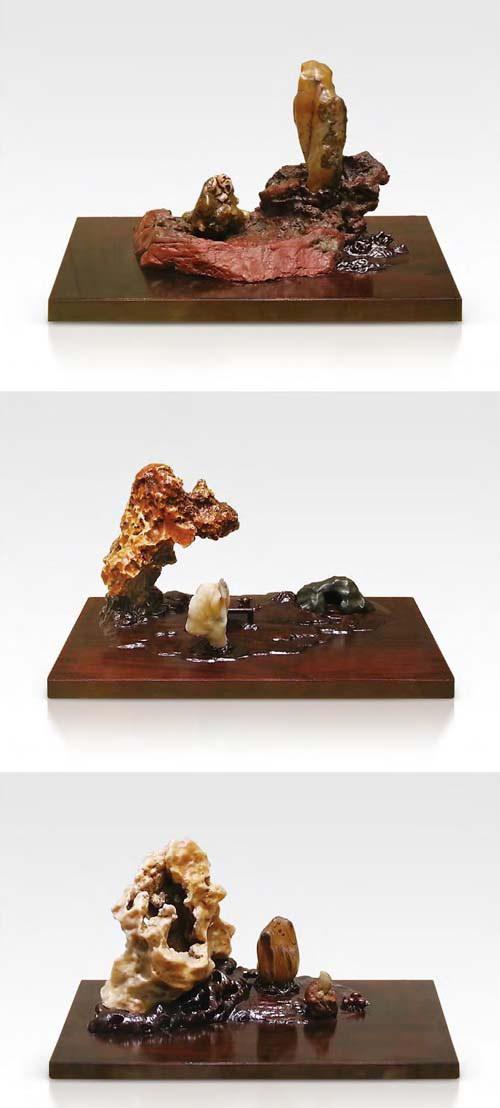

顾默修(以下简称“作者”)的专栏文章在《中华奇石》刊出以来备受石友关注。文章深入浅出,观点新颖独到,也让笔者受益匪浅。只是在今年第五期的文章《石“文而丑”》中有几个问题想提出自己的看法,与作者商榷。

一、“‘文而丑,首先得是‘文的,‘文了之后方可以‘丑”。

显然作者此处认为先“文”后“丑”,而且“文”与“丑”是递进关系。

首先,“石‘文而丑”这一提法作者未提供出处。作为标题和中心论点,用了引号却无出处是否有失稳妥?

其次,苏东坡的“石‘文而丑”的提法是否准确?

据笔者考证,这是清代郑板桥在《板桥题画兰竹》一文中所述:“米元章论石:曰瘦、曰绉、曰漏、曰透。可谓尽石之妙矣。东坡又曰‘石文而丑,一丑字则石之千态万状皆从此出。”显然这一提法来自郑板桥。

但在南宋罗大经《鹤林玉露》甲编·卷一有不同的记载:“东坡赞文与可梅竹石云:‘梅寒而秀,竹瘦而寿,石丑而文,是为三益之友。”

书中记载了东坡赞扬文与可的竹石图“石丑而文”。这里“文”与“丑”是因果关系,即:梅因寒而秀,竹因瘦而寿,石因丑而文。因此“文”与“丑”之间比递进关系更进一步,量变而质变的效果更强烈。

《鹤林玉露》成书于1252年,是南宋早期,离苏东坡的北宋时间不算太长,亦可算宋之本朝。

文与可是苏东坡的表哥,北宋著名画家,湖州画派的创始人,“胸有成竹”典故说的就是他。苏东坡更是响当当的人物。相对而言对本朝名人的记载会更准确些。另外罗大经其人有经邦济世之志,著书颇严谨。而郑板桥借用了东坡的这句话,只是为了表达自己的观点(赞同并提出自己的理解——“腴而雄,丑而秀”)。从板桥的上下文看,“石文而丑”,“文”与“丑”已经从因果关系变成了并列关系。或许是记错了,或许是便于自己的表达,断苏之章而取义。“丑”后置以后更利于后面对“丑”的论述。

如果与东坡同朝代的罗大经记载准确的话,那么东坡的观点应该是先“丑”后“文”了。

二 、“白居易用‘丑这个概念,来描述这两块石头,从此给中国的古典赏石表征设定了一个基本范畴。”

白居易的《双石》中真的有“丑”石理念吗?

笔者以为白居易在诗中提到的石之“丑”并非丑石观。因为这里的“怪且丑”,是一种先抑后扬的写诗手法。“时人嫌不取 ......一朝入吾手......洗刷去泥垢......老蛟蟠作足,古剑插为首。忽疑天上落,不似人间有”。可见当时的人觉得此石又怪又丑,都不要。只有白居易独具慧眼,买回家洗去泥垢,发现首如剑,足如龙,疑是天物落人间。全诗完全没有对“丑”的欣赏,只有洗去泥垢发现石之“美”的喜悦。这首诗在表达什么?用大白话说就是:“今天我白居易捡漏啦!”;用文雅的话总结:“白氏购石过程中的惊喜发现与感悟”。持白居易首倡丑石观的人很多,依据便是此诗。笔者认为以目前发现的资料看,还是将苏东坡作为丑石观的首倡者为妥。

当然,白居易在主观上虽然没有丑石观,但在客观上提到了石之“丑”。作为大诗人,后人对他作品的刷屏量一定很大。无意中对后人的丑石观起到一定的启示作用,这倒是可能的。

三、 “这些石头……明显地缺乏实用性的功能”。

作者认为这些石头缺乏实用性功能,这一观点可以理解,而且古代绝大部分确是如此。但这一结论紧跟在白居易的《双石》诗之后得出,便有些问题。

笔者之前做过一些赏石理论的研究,刚好部分内容涉及到赏石的实用功能。古代赏石的实用功能虽然不多,但不是没有。依据之一恰恰就是这首《双石》:“一可支吾琴,一可贮吾酒。峭绝高数尺,坳泓容一斗。五弦倚其左,一杯置其右。”。这两方石头,白居易就实用了一把:一支琴,一贮酒。左弹弦,右置杯。

唐代诗人常用夸张手法。“数尺,一斗”这些描写,实际只小不大,即最多就是他写的尺寸,可能还偏小。唐代“斗”作为容量,大量制1斗约现在的6000毫升,小量制1斗约现在的2000毫升。酒若以小量制,一斗约2000毫升,即2公斤。

到唐代,坐具已经传入中原,唐人不再席地而坐,而是坐在凳子或椅子上了。可以支琴,说明该石的高度在70厘米左右。唐代,一尺合今30.7cm,那么就是二尺多一点。

可见此石并非园林石那么大,白居易的这次描写比较靠谱,确实可以实用。

以上是笔者个人观点,或许不够成熟,仅供参考斟酌。