运用流体包裹体确定羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗统布曲组油气成藏期次和时期

2016-10-10李俊威夏响华葛东升石亚兰

李俊威,李 琦,夏响华,葛东升,石亚兰,王 兴

(1.中国地质大学(北京)海洋学院,北京 100083;2.中国地质调查局油气资源调查中心,非常规油气地质实验室,北京 100037; 3.中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300452)

运用流体包裹体确定羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗统布曲组油气成藏期次和时期

李俊威1,李琦1,夏响华2,葛东升3,石亚兰1,王兴1

(1.中国地质大学(北京)海洋学院,北京100083;2.中国地质调查局油气资源调查中心,非常规油气地质实验室,北京100037; 3.中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津300452)

对羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗统布曲组储集层流体包裹体样品进行荧光观测、显微测温、测盐等系统测试分析,识别出两期流体包裹体。第一期流体包裹体主要分布在裂缝充填的方解石脉中。第二期流体包裹体分布在方解石晚期微裂隙中。通过对与烃类共生的盐水包裹体进行均一化温度测试,两期流体包裹体的均一温度分布在64~198 ℃范围内,总体呈现出两个明显的温度峰区:80~130 ℃、130~180 ℃。分析认为,研究区存在两期规模较大的油气运移。第一期以成熟度较低的油气充注为主;第二期以高成熟度的油充注为主。结合研究区储层埋藏史得出,研究区主要的油气成藏期发生在距今100~156 Ma,即晚侏罗世至早白垩世。

羌塘盆地;布曲组;流体包裹体;均一温度;油气运移

0 引 言

近年来流体包裹体研究已广泛应用于矿床学、构造地质学、石油勘探、地球内部的流体迁移以及岩浆岩系统的演化过程等地学领域[1],作为分析成矿条件的直接依据[2],流体包裹体是目前地球科学研究中最为活跃的领域之一。矿物流体包裹体是矿物生长时,一部分成矿溶液(包括石油及天然气)被包裹在矿物晶体缺陷或窝穴里,至今尚存在于矿物中,并与矿物有相界线的那一部分物质[3]。作为研究地质流体最为直接的天然样品,流体包裹体研究可以准确揭示成岩成矿作用和油气形成时的物理化学条件、地质流体的性质、物质来源以及运移等信息[4]。油气流体包裹体作为油气运移过程中保存在储层自生矿物中的微小石油样品是研究油气充注史的直接而有效的工具,通过油气包裹体岩相学研究、荧光观察、均一温度测定、成分分析等方法可以确定油气运移充注期次、油气成藏时间以及油气成熟度和来源[4]。

本文通过对羌塘盆地昂达尔错地区布曲组地表露头储层裂缝及自生矿物中油气包裹体类型及特征详细分析,以均一温度、不同的自身矿物及包裹体发育丰度等变化为依据,确定组合类型包裹体形成的不同期次及规模,进而对研究区布曲组储集层中的油气运移进行探讨,为本区成藏条件评价研究提供依据。

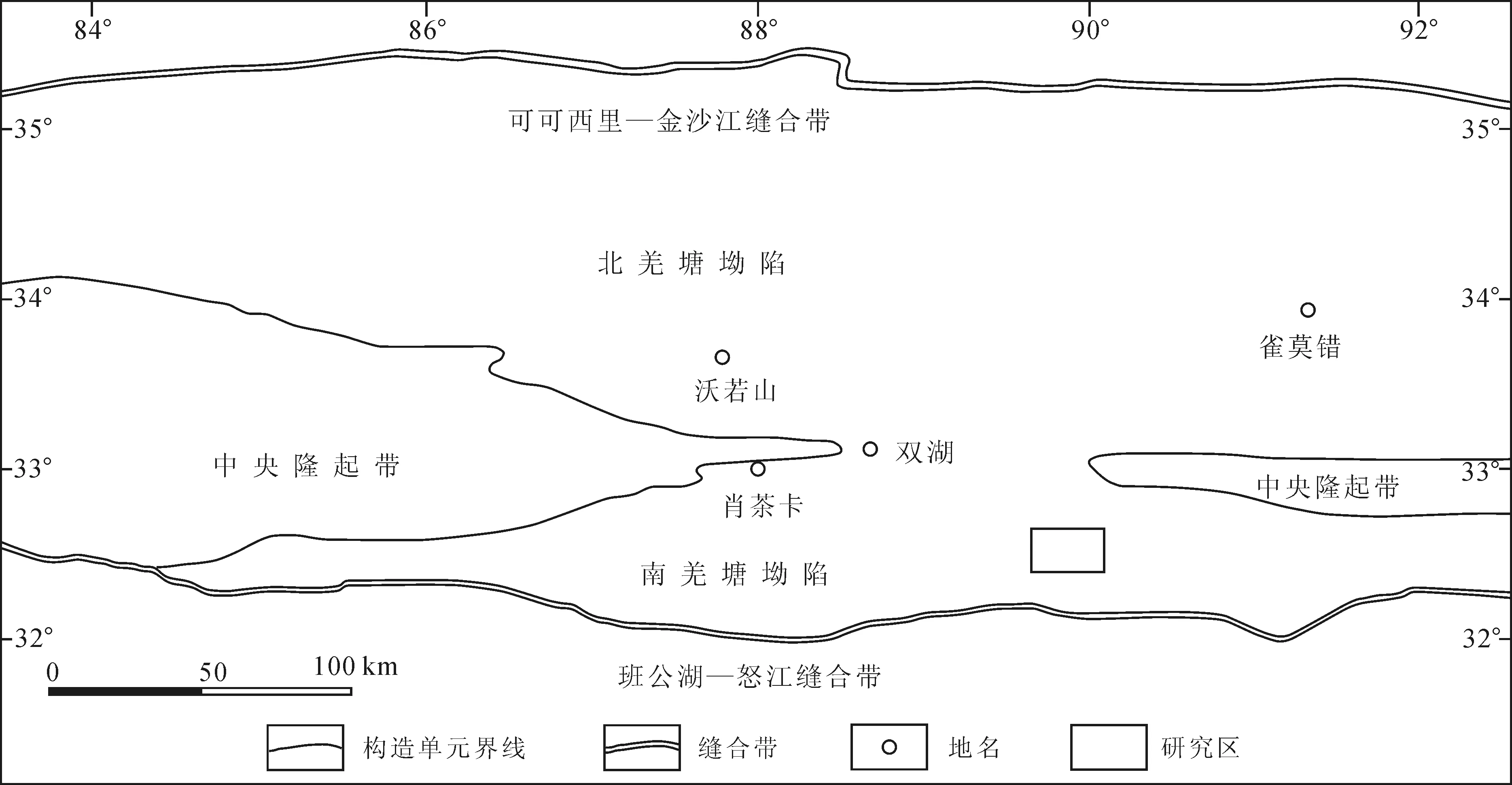

1 地质背景与样品

羌塘盆地位于青藏高原北部班公湖-怒江缝合带和可可西里-金沙江缝合带之间,是在古特提斯洋和中特提斯洋消亡、板块碰撞基础上发展起来的一个叠合盆地[5-7],具有两坳夹一隆的构造格局[8-9]。羌塘盆地与著名的油气富集区波斯湾一样,盆地形成演化受特提斯洋构造带地球动力学背景的控制[10],是目前我国陆上勘探程度最低的含油气资源战略选区[11],盆地内上二叠统、三叠系、侏罗系发育多套生储盖组合[12],具有十分优越的石油地质条件。

许建华等利用羌塘盆地包裹体分析资料和埋藏史演化曲线,结合镜下的油气显示,对油气运移的相对时间进行研究,认为包裹体类型与时代有关,羌塘盆地内油气的生成是非常普遍的、丰富的[13]。卢明国等通过对羌塘盆地内包裹体组合类型的分析,以均一温度及不同自身矿物变化为依据,确定包裹体的形成期次,推算出盆地内存在着三次较大规模的油气运移[3];杨平等对北羌塘盆地龙尾湖地区中侏罗统夏里组和上侏罗统索瓦组储集层流体包裹体产状、均一化温度及有机包裹体荧光颜色等进行分析,认为该区存在着两期大规模的油气成藏[14]。占王忠等通过对羌塘盆地鄂斯玛地区索瓦组储集层有机包裹体的荧光观察以及成岩流体包裹体显微测温、测盐等系统分析,认为该区存在三期油气运聚,且以中-高成熟度油、气充注成藏为主[12]。

羌塘盆地古生界至中生界发育多套烃源岩,中侏罗统布曲组(J2b)烃源岩在羌塘盆地广泛分布,岩性以碳酸盐岩为主,有机质类型好,丰度高,成熟度高,埋藏较好,生油量大,是盆地油气的主要来源之一[15-18]。南征兵等通过对羌塘盆地中侏罗统布曲组烃源岩进行综合评价,测得碳酸盐岩烃源岩有机碳含量平均为0.117%~0.68%,泥质烃源岩有机碳含量平均为0.44%~4.64%,烃源岩镜质组反射率平均为0.98%~3.12%,综合评价结果表明,布曲组为盆地最有利生烃层位[15]。

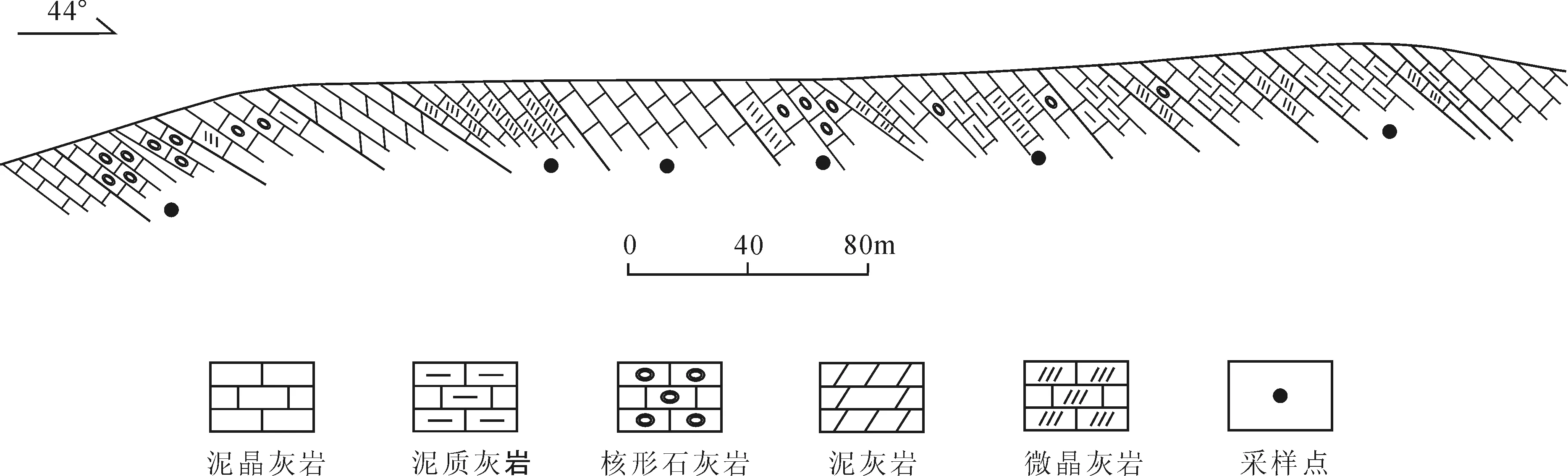

昂达尔错地区(图1)位于南羌塘坳陷内,区内中生代地层发育,地层单元总体走向近东西。区内布曲组以碳酸盐岩台地相沉积为主,产腕足类、双壳类、菊石类、珊瑚等化石[17]。位于本区的米多尔陇巴剖面(图2)出露较完整的一套中侏罗统布曲组地层,剖面上部主要为浅灰色泥灰岩与深灰色泥晶灰岩的不等厚互层,含少量海百合、双壳类、腕足类生物碎屑;剖面中部和下部主要为深灰色泥灰岩与深灰色核形石灰岩的不等厚互层,含少量介形虫、腕足类、双壳类和珊瑚类、棘皮类生物碎屑。

本次研究共采集了米多尔陇巴剖面布曲组储集岩样品共计10块,其中核形石灰岩2块,泥晶灰岩2块,微晶灰岩6块,采样点位详见图2。

对所采集的流体包裹体进行了显微荧光观察、均一温度测量及盐度测试,所有样品测试均由核工业北京地质研究院完成。流体包裹体显微测温、测盐使用的仪器为英国Linkam公司的THMS600型自动冷热台,分析精度±0.1 ℃;显微镜为日产Nikon80i,配有100倍长焦工作镜头。

图1 羌塘盆地构造单元划分及研究区位置示意图Fig.1 Map showing the structural units of Qiangtang Basin and the location of the study area

图2 羌塘盆地米多尔陇巴剖面及采样点位示意图Fig.2 Schematic cross-section of Miduoerlongba showing the distribution of sampling points

2 流体包裹体期次及特征

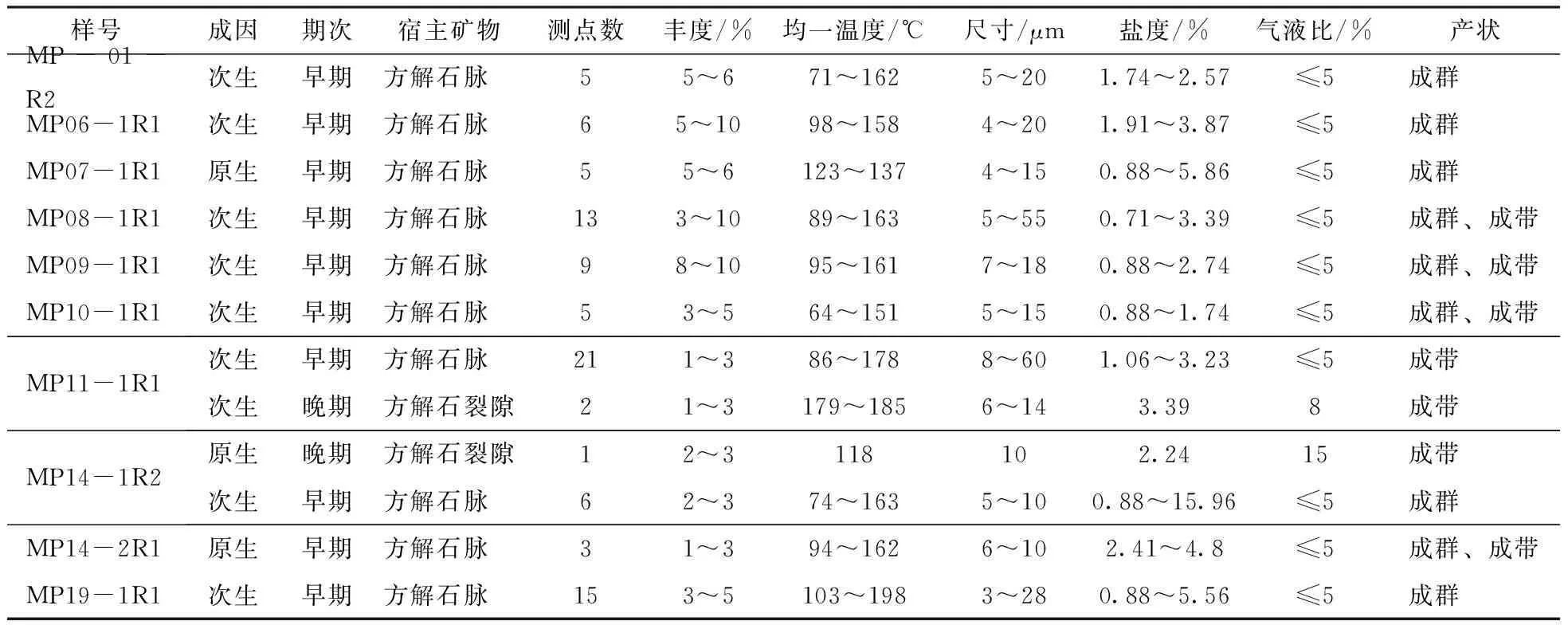

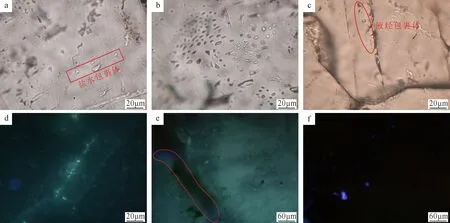

本区流体包裹体极其发育,在所采10块储集岩样品中均发现有油气包裹体并测定了与其共生的盐水包裹体共计91个,测试详细结果参见表1。

2.1流体包裹体期次

通过镜下观测可以识别出两期流体包裹体。第一期流体包裹体主要分布在裂缝充填的方解石脉中(图3a,b),流体包裹体成群或成带分布,包裹体形态规则,个体大小不等,包裹体发育丰度较高,大多高于5%,气液比普遍小于5%,为多相烃类包裹体。第二期流体包裹体分布在方解石晚期微裂隙中(图3c),多呈串珠状定向分布,包裹体形态规则,个体较大,包裹体发育丰度中等,一般不超过3%,气液比一般大于7%,最高可达15%,含盐水及气态、液态烃类。

对所采集的流体包裹体进行显微荧光观测,发现第一期流体包裹体绝大部分为无荧光显示或荧光显示极其微弱的褐色液烃包裹体,还有少量深灰色的气烃包裹体;第二期流体包裹体以液烃包裹体为主,显示强浅蓝绿色、蓝白色荧光(图3d),少量包裹体显示浅褐黄色荧光,而且在部分样品中可见显示较强浅蓝绿色荧光的中轻质油(图3e)和无荧光显示的沥青(图3f)。

2.2流体包裹体均一温度特征

矿物流体包裹体在形成时所掳获的流体是均匀体系,随着温度、压力的下降,包裹体内流体收缩、分离而成气、液两相。室内通过显微镜下的加热台对包裹体加温到均一相,恢复到形成时的温度,这时的温度就叫均一温度(Th),一般可视为成矿温度的下限值。因此包裹体的均一温度是充填矿物形成温度的反映[13]。在包裹体共生的各类型流体中,相对而言,盐水包裹体均一温度的稳定性较高。因此,尽量选取与有机包裹体共生的盐水包裹体进行均一温度测定[19]。

表1 羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗布曲组盐水包裹体测试数据

注:样品测试由核工业北京地质研究院完成。

图3 羌塘盆地昂达尔错地区布曲组包裹体显微特征Fig.3 Microscopic photographs of fluid inclusions in Angdaercuo area, Qiangtang Basina.早期裂缝充填方解石脉内成带分布的含烃盐水包裹体,样号MP06-1R1;b.早期裂缝充填方解石脉内成群分布的液烃包裹体,样号MP07-1R1;c.晚期裂隙中呈串珠状分布的气液烃包裹体,样号MP-01-R2;d.晚期裂隙中成带分布的液烃包裹体,显示强浅蓝色、蓝白色荧光,样号MP-01-R2;e.晚期裂隙中因富含有机质而显示浅蓝绿色的荧光,样号MP08-1R1;f.晚期裂隙中充填褐色的沥青,无荧光显示

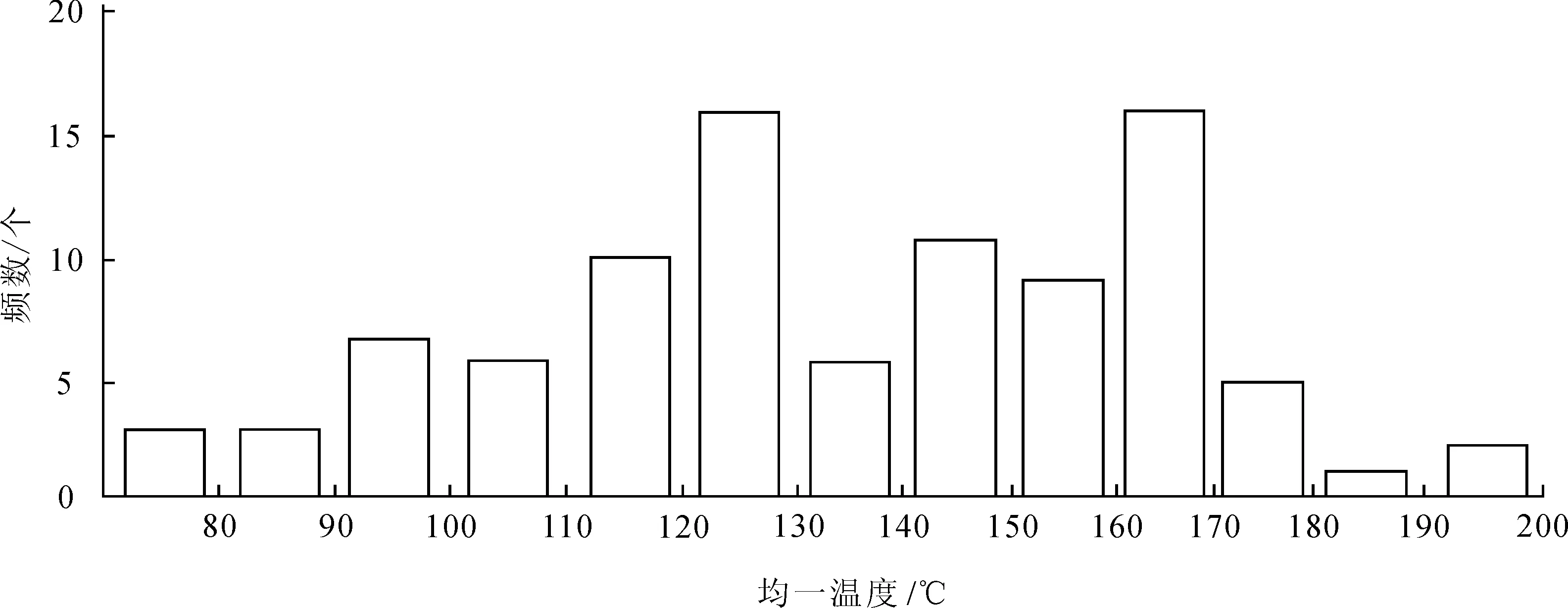

图4 羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗布曲组流体包裹体均一温度分析直方图Fig.4 Histogram of homogeneous temperatures of fluid inclusions in the Buqu reservoirs of Angdaercuo area,Qiangtang Basin

盐水包裹体均一温度统计分析(图4)表明,研究区布曲组储集层盐水包裹体均一温度分布在64~198 ℃之间,分布比较连续,总体呈现出两个明显的温度峰区:80~130 ℃和130~180 ℃。

包裹体均一化温度存在着较大温差的峰值反映了油气运移的多期性,结合荧光观测分析结果表明,研究区布曲组储集层存在两期规模较大的油气充注。第一期主要为大量无荧光显示和荧光显示微弱的液烃包裹体和少量气烃包裹体,共生的盐水包裹体均一温度主要分布在80~130 ℃之间,表明该期存在大规模的油气充注;第二期为大量显示强浅蓝绿色、蓝白色及浅褐黄色荧光的液烃包裹体,共生的盐水包裹体均一温度主要分布在130~180 ℃,表明有大量高成熟度的油充注。

3 油气成藏时期的确定

流体包裹体是在晶体生长或者在晶体裂缝愈合过程中,被捕获存在于晶格缺陷中的成矿流体,因此流体包裹体均一温度可以作为捕获时古温度的近似值,是原始成岩环境的地质温度计[20]。将与各期油包裹体共生的盐水包裹体均一温度投影到对应区域的埋藏史曲线图上,就可以间接确定油气成藏期次[21]。

在已知古地温梯度后,利用流体包裹体的均一温度,可以计算地层某点的古埋藏深度,其公式如下:

hi=(ti-t0)/Δt+h0

(1)

式中:Δt是古地温梯度(℃/100 m),本文取 4.0 ℃/100 m;ti-t0是相邻样品中同期包裹体形成温度之差(℃);hi是地层某点i的古埋藏深度(m);h0是参照点的古埋藏深度(m)。

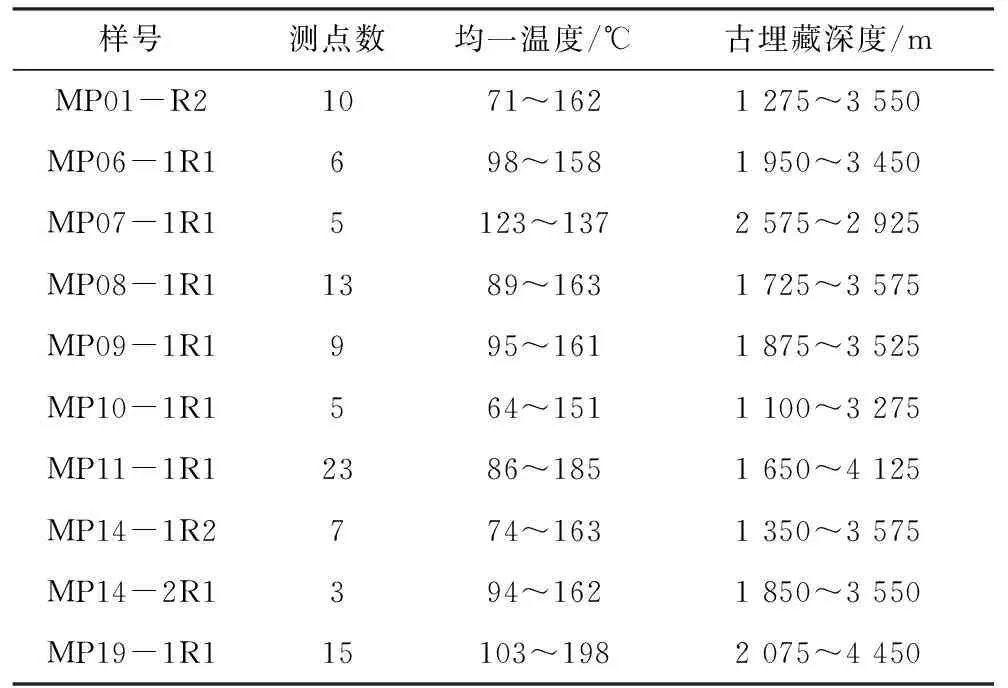

表2羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗统布曲组古埋藏深度

Table 2Palaeoburial depth of Buqu Formation in Angdaercuo area, Qiangtang Basin

样号测点数均一温度/℃古埋藏深度/mMP01-R21071~1621275~3550MP06-1R1698~1581950~3450MP07-1R15123~1372575~2925MP08-1R11389~1631725~3575MP09-1R1995~1611875~3525MP10-1R1564~1511100~3275MP11-1R12386~1851650~4125MP14-1R2774~1631350~3575MP14-2R1394~1621850~3550MP19-1R115103~1982075~4450

由于常常以地表为参照点,而它的古埋藏深度为0,地表温度一般为20 ℃。因此,可将上式简化为:

hi=(ti-20)/Δt

(2)

由此可计算得出羌塘盆地昂达尔错地区中侏罗统布曲组古埋藏深度(表2)。

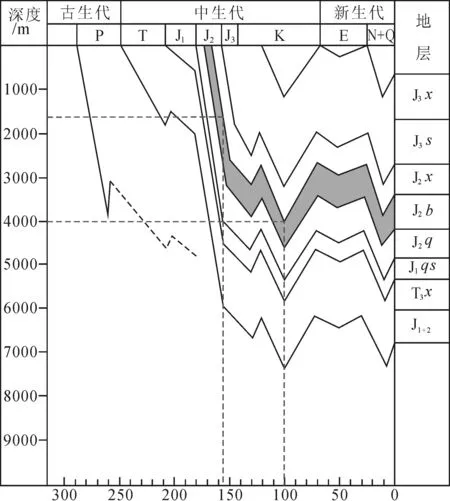

本区中侏罗统布曲组储集岩中的流体包裹体均一温度范围为64~198 ℃(多为86~178 ℃),古埋藏深度范围为1 100~4 450 m(多为1 650~4 000 m)。投影在羌塘盆地埋藏史曲线图(图5)上可知,生烃时间为距今100~156 Ma,处于晚侏罗世至早白垩世。

图5 羌塘盆地埋藏史曲线图(据王成善等,2001)Fig.5 Diagram of burial history of Qiangtang Basin

4 结 论

(1)通过羌塘盆地昂达尔错地区布曲组储集岩中流体包裹体岩相学研究和显微观测,识别出两期流体包裹体。第一期流体包裹体主要分布在裂缝充填的方解石脉中,成群或成带分布,形态规则,个体大小不等,包裹体发育丰度较高,绝大部分为无荧光显示或荧光显示极其微弱的含烃盐水包裹体和烃类包裹体;第二期流体包裹体分布在方解石晚期微裂隙中,多呈串珠状定向分布,形态规则,个体较大,包裹体发育丰度中等,含盐水及气态、液态烃类,显示强浅蓝绿色、蓝白色荧光。

(2)研究区布曲组储集层盐水包裹体均一温度分布在64~198 ℃之间,分布比较连续,总体呈现出两个明显的温度峰区,反映了研究区布曲组储集层存在两期规模较大的油气充注:第一期为成熟度较低的油气充注;第二期主要为大规模的油充注。

(3)根据本区中侏罗统布曲组储集岩中的流体包裹体均一温度,采用前人计算的古地温梯度 4.0 ℃/100 m,计算的中侏罗统布曲组储集岩埋藏深度变化范围为1 100~4 875 m,投影在羌塘盆地埋藏史曲线图上可知,油气充注时间为100~156 Ma,处于晚侏罗世至早白垩世。

本文对羌塘盆地昂达尔错地区布曲组储集层流体包裹体特征及油气运移期次进行了初步的探讨,相信随着研究工作的继续开展与不断深入,本区的油气勘探定会取得巨大的突破。

致谢:中国地质科学院国家地质实验测试中心汪双清研究员在论文写作过程中给予了热心指导,审稿专家、编辑对该论文提出了宝贵修改意见,在此一并表示衷心感谢!

[1]孙贺,肖益林.流体包裹体研究:进展、地质应用及展望[J].地球科学进展,2009,24(10):1107-1121.

[2]何知礼,杜加锋.流体包裹体研究的某些进展与发展趋势[J].地学前缘,1996,3(3):306-312.

[3]卢明国,童小兰. 羌塘盆地油气运移史探讨[J]. 大地构造与成矿学, 2007,31(3):380-384.

[4]蒋坤.羌塘盆地侏罗系储层地质特征及流体包裹体研究[D].成都:成都理工大学,2011:43-47.

[5]赵政章,李永铁,叶和飞.青藏高原羌塘盆地石油地质[M].北京:科学出版社,2001:174-238.

[6]王剑,谭富文,李亚林,等.青藏高原重点沉积盆地油气资源潜力评价分析[M].北京:地质出版社, 2004:140-195.

[7]王成善,张哨楠.青藏高原含油气盆地分析及油气资源预测[J].地球科学——中国地质大学学报,1996,21(2):120-129.

[8]王剑,丁俊,王成善,等.青藏高原油气资源战略选区调查与评价.[M].北京:地质出版社,2009:164-308.

[9]朱同兴,冯心涛,王晓飞,等.青藏高原羌塘地区晚三叠世构造-古地理研究.[J].沉积与特提斯地质,2010,30(4):1-10.

[10]黄继钧.羌塘盆地性质及构造演化[J].地质力学学报,2000,6(4):58-66.

[11]陈文彬,付修根,谭富文,等.羌塘盆地上三叠统土门格拉组烃源岩生物标志物地球化学特征[J].现代地质,2014,28(1):216-223.

[12]占王忠,贺永忠,陈文彬,等.基于流体包裹体的羌塘盆地鄂斯玛地区索瓦组地层古压力恢复[J].沉积与特提斯地质,2013,33(3):56-60.

[13]许建华,侯中昊,王金友,等.羌塘盆地流体包裹体特征及其在储层成岩研究中的应用[J].石油实验地质,2003,25(1):81-86.

[14]杨平,贾宝江,刘建清,等.北羌塘盆地龙尾湖地区流体包裹体特征及油气成藏[J].新疆石油地质,2007,28(3):332-336.

[15]南征兵,张艳玲,李永铁,等.羌塘盆地中侏罗统布曲组烃源岩评价[J].油气地质与采收率,2012,19(3):15-20.

[16]伍新和,王成善,伊海生,等.西藏羌塘盆地烃源岩古油藏带及其油气勘探远景[J].石油学报,2005,26(1):13-17.

[17]蔡占虎.西藏南羌塘地区侏罗系地层特征及沉积环境分析[D].成都:成都理工大学,2014:34-38.

[18]陈文彬,廖忠礼,刘建清,等.西藏南羌塘盆地侏罗系烃源岩地球化学特征[J].现代地质,2010,24(4):654-661.

[19]GOLDSTEIN R H. Fluid inclusions in sedimentary diagenetic systems[J]. Lithos, 2001, 55: 159-193.

[20]占王忠,贺永忠,陈文彬,等.羌塘盆地鄂斯玛地区索瓦组流体包裹体及油气成藏[J].新疆石油地质,2013,34(4):424-427.

[21]张鼐,王招明,杨文静,等.塔中东部奥陶系烃包裹体特征及成藏意义[J].新疆石油地质,2011,32(3):267-271.

Determination of Hydrocarbon Charging History by Diagenetic Sequence and Fluid Inclusions: A Case Study of the Angdaercuo Area in the Qiangtang Basin

LI Junwei1, LI Qi1, XIA Xianghua2, GE Dongsheng3, SHI Yalan1, WANG Xing1

(1.School of Ocean Sciences, China University of Geosciences, Beijing100083, China;2.TheKeyLaboratoryofUnconventionalPetroleumGeology,CGS,Beijing100037,China;3.TianjinBranch,CNOOCLtd.,Tianjin300452,China)

This paper systematically analyzed the fluid inclusion samples from outcrop of the Middle Jurassic Buqu Formation in Angdaercuo area of Qiangtang Basin using fluorescent indicator, microscopic temperature and salinity measures. Two stages of fluid inclusions were identified in calcite veins and micro-fractures in calcite. Aqueous inclusions indicate that homogenization temperatures are mainly 64 to 198 ℃, therein, 80 to 130 ℃ and 130 to 180 ℃ represent two large scale hydrocarbon accumulation phases: the early hydrocarbon accumulation is dominated by oil and gas; the late hydrocarbon accumulation is dominated by oil. Combined with the burial history of Qiangtang Basin, the results of this study suggest that the hydrocarbon accumulation occurred during 100 to 156 Ma (Late Jurassic to Early Cretaceous).

Qiangtang Basin; Buqu Formation; fluid inclusion; homogenization temperature; hydrocarbon migration

2015-12-05;改回日期:2016-04-28;责任编辑:孙义梅。

自然科学基金项目(41576066);中国地质大学(北京)基本科研业务费优秀导师基金项目(2652015076)。

李俊威,男,硕士研究生,1993年出生,石油与天然气工程专业,主要从事石油地质学方面研究。Email:li_junwei@foxmail.com

TE122.1

A

1000-8527(2016)04-0890-06