冷战后日本航天产业发展及其军事化的影响

2016-10-10郭锐��

郭锐��

摘要:日本是当今世界公认的经济和科技强国。冷战后日本在民用和商业领域大力推进航天产业发展,其在航天仪器、航天服务、数据利用等方面已经具有一定的技术和市场规模优势。另外,日本的运载火箭技术、卫星观测与侦查技术、空间实验室、载人航天技术等处于世界领先地位。近年来,日本政府颁布《宇宙基本法》等航天法案,持续制定和完善《宇宙基本计划》,使航天产业发展上升为与国家安全利益密切相关的国家战略。值得注意的是,日本航天开发利用活动不断突破《和平宪法》的限制,为其军事挺进太空铺平道路。通过大力发展军事航天力量,日本不断增强军事上的地区存在力和威慑力,在进一步提升国际地位的同时,为其谋取政治军事大国的目标奠定了基础。日本航天产业发展与美日同盟体制及谋取“海外干预”的大国战略等因素相呼应,势必对东亚安全与军备发展造成复杂而微妙的多重影响。

关键词:航天产业;《宇宙基本计划》;军事航天力量;军事化影响

中图分类号:D815.5A002611

航天产业代表着新兴产业国家在经济、科技和军事等领域的最高水平,是综合国力的重要标志和集中体现。冷战后日本在民用和商业领域大力发展航天产业,成功跻身世界先进行列。伴随航天开发目标的不断落实并更多地应用在军事航天领域,尤其是日本加快建立情报收集卫星系统的战略举动,使其军事航天实力显著增强,这为东亚安全与军备发展带来了复杂而微妙的多重影响,值得关注和高度警惕。

一、 冷战后日本航天产业发展的现状及特点

冷战后日本航天产业步入快速发展的新时期,其决策与执行更加的制度化,航天产业市场结构更趋合理,航天水平及能力进一步提升,航天领域尖端技术屡获突破,航天领域国际合作不断加强,并由研发主导转向应用需求主导。由此,“宇宙安保”等军事化色彩极为浓厚的内容不断写入新版《宇宙基本计划》,成为主导未来日本航天领域发展及布局的基本方针。

1. 航天产业的决策执行制度化

伴随在战略层面上对航天领域政策的需求显著增加,日本政府制定了《宇宙基本法》和《宇宙基本计划》,并对相关的政府机构进行全面改革,从而形成了政府机构、大学院所、企业部门之间的紧密合作关系。目前,日本航天产业以宇宙开发战略本部(SHSP)为主导进行宏观战略管理,由其统筹协调防卫省、文部科学省、经济产业省、国土交通省等政府机构的航天政策,由宇宙航空研究开发机构(JAXA)负责执行具体事务,是以大学、科研院所和企业界为基础的军民结合的综合性体系。航空宇宙工业会(SJAC)是日本航天企业的公共实体代表,负责建立和完善整个航空航天产业体系。可以看出,日本航天产业的决策体系及执行流程更加的制度化。

宇宙开发战略本部是根据2008年制定的《宇宙基本法》成立的官方机构,其主要目的是有计划地全面推进、开发和利用航天领域的项目,并以内阁总理大臣为本部长。之所以设置该机构:一是以往由总理府管辖的“宇宙开发委员会”对航天领域开发的重要政策进行审查,但2001年进行中央政府机构改革后,该委员会的管辖权调整到文部科学省,日本政府失去了实行横向调整航天政策的部门;二是当时日本航天产业的销售规模较之以前减少了40%,员工人数减少30%,王玲:《日本航天产业技术动向及发展构想》,载《全球科技经济瞭望》,2013年第10期,第13页。急需在技术、零部件、系统等方面重新赢得国际竞争力;三是日本的航天产业发展在军事领域一直受到严格限制而只能应用于民生方面,这与日本的政治军事大国战略相左,需要更加权威的组织机构加强领导和加快突破。

安倍政权成立后,宇宙开发战略本部系统内的“宇宙开发战略专门调查会”设立了“宇宙政策委员会”和“内阁府宇宙战略室”。宇宙政策委员会以制定航天领域的开发利用政策和审查相关的经费及预算为主要任务,由民间企业和大学院所的重要人士参与决策及讨论。上述决策及讨论主要是由宇宙安全保障部会、宇宙民生利用部会和宇宙科学技术审查部会这三个机构展开,涉及建议和公布《宇宙基本计划》、分配当年度的宇宙开发利用预算及评价上一年度的经费预算、制定宇宙输送系统的长期计划等重要内容。

内阁府宇宙战略室的主要任务是横向调整各个政府机构的航天领域政策和定期主持相关政府部门的联络调整会。内阁府宇宙战略室室长由经济产业省借调,两位审议长(副司长级)分别从经济产业省和文部科学省借调,而从外务省、防卫省借调的职员大多数是参事官(处长级)。因此,经济产业省和文部科学省在该组织内的实际发言权更大,致使一个时期以来日本航天产业的规划和布局由产业振兴、科学技术等部门主导。不过,近年来安倍政权不断加强外务省、防卫省等部门对航天领域政策的介入程度,并突出了航天产业发展的安全保障这根主线。数据显示,2016年日本航天领域的原始预算和2015年的补充预算合计为3421亿日元,较之上一年度增长了22.8%。其中,防卫省的预算分配额度为365亿日元,为历年最高且增长十分迅速。王存恩:《 2016年日本航天开发预算大幅度增加》,载《国际太空》,2016年第3期,第65页。

2. 航天产业市场结构更趋合理

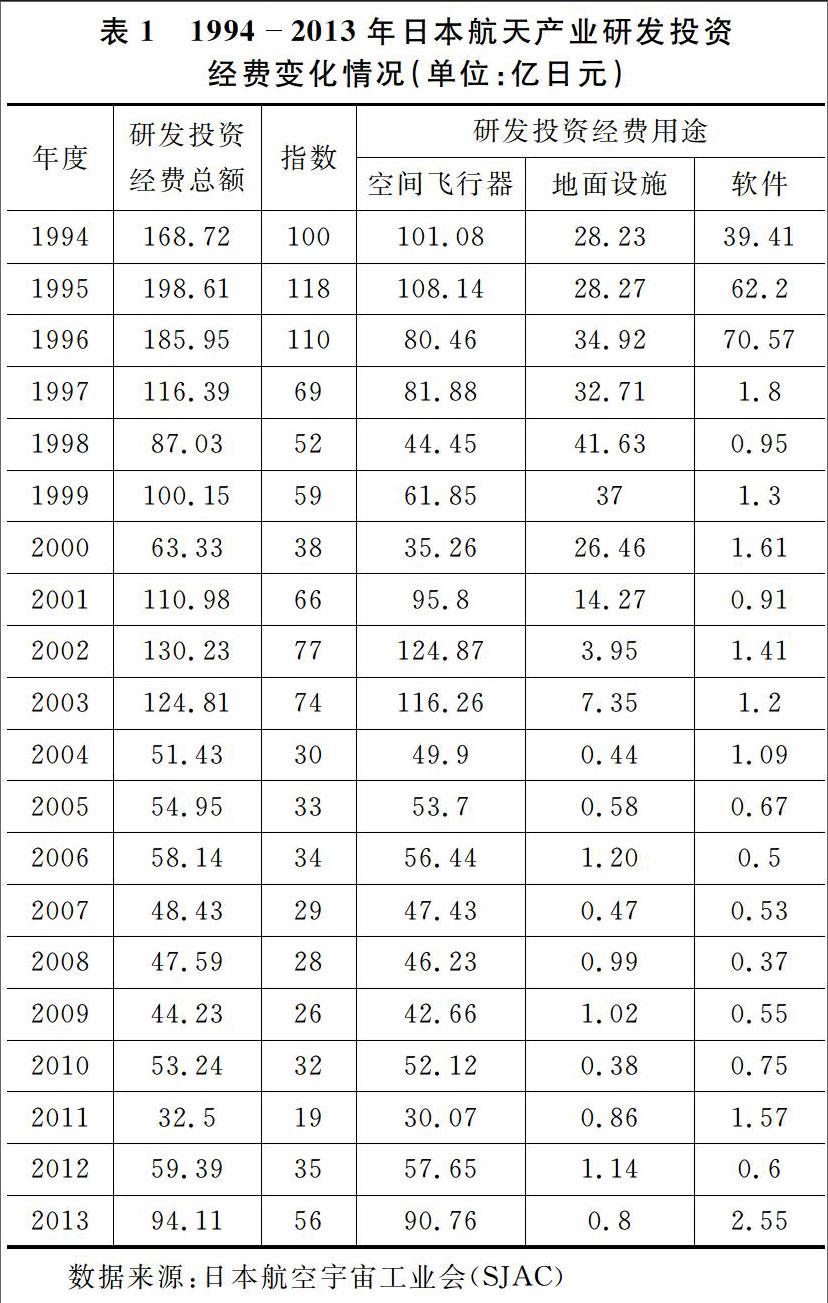

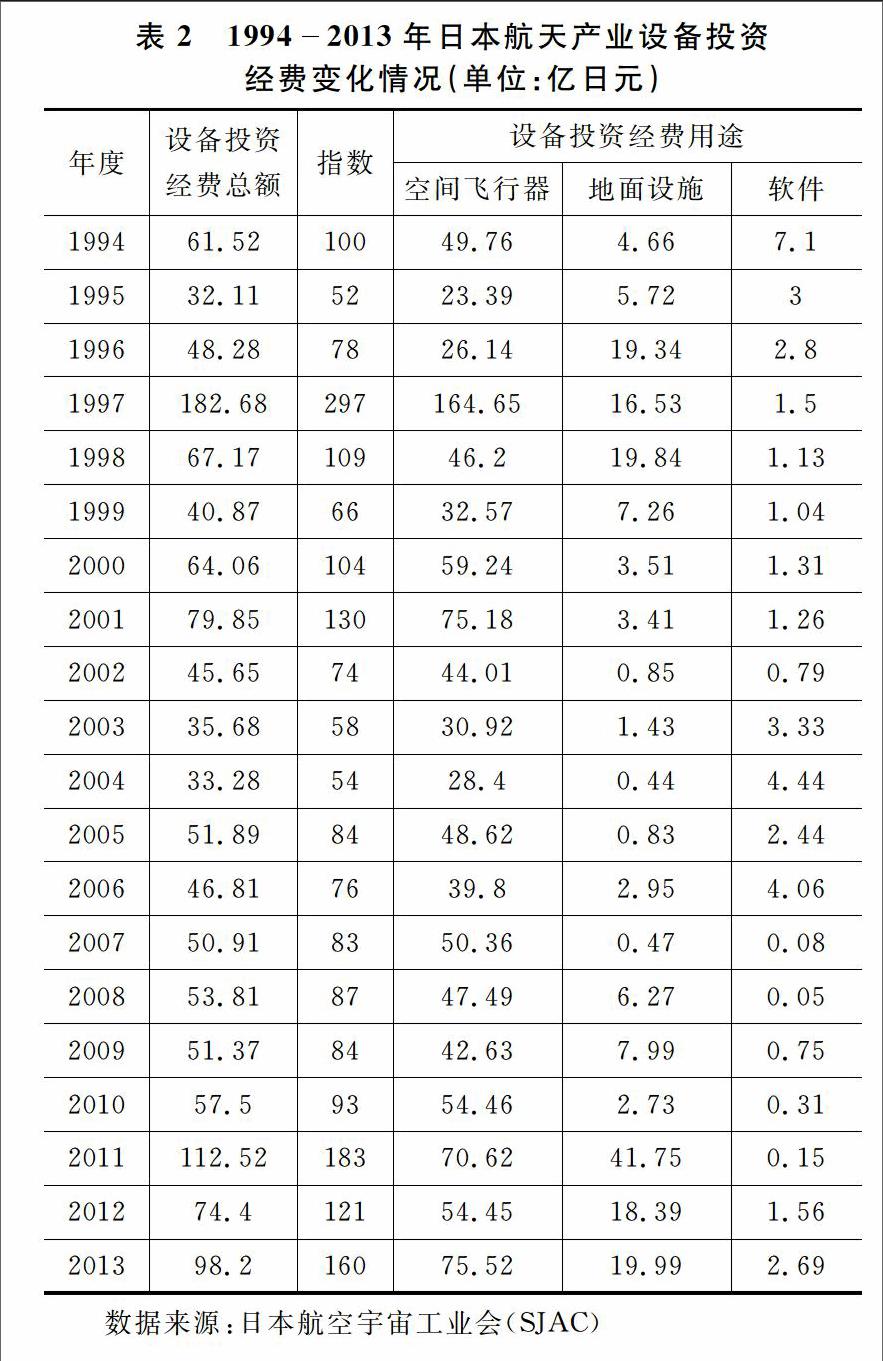

冷战后日本大力推进航天产业发展,从而造就了以三菱重工、川崎重工、富士重工、神户制钢等为代表的一批大型航天工业企业。虽然各航天工业企业的规模和实力不尽相同,但它们在各自的产品领域内竭力发挥比较优势,致力于提供高质量和差异化的产品及服务。据SJAC在2015年1月公布的数据,2013年日本航天产业规模达2825亿日元,预计2014年和2015年的总产值分别为2783亿日元和2953亿日元。这其中,空间飞行器的市场销售额最大,预计2015年达2421亿日元;地面基础设施的市场销售额为277亿日元,而软件市场的销售额为255亿日元。[日]大和昌夫:《〈平成25年度 宇宙機器産業実態調査報告書〉概要》,一般社团法人日本航空宇宙工业会网站,http://www.sjac.or.jp/common/pdf/kaihou/201501/20150109.pdf,2015年1月19日。从市场销量来看,日本国内市场比率高居90%以上,而国际市场比率不足10%。其中,运载火箭、人造卫星、空间站及相应的服务设施占大部分比例,航天器件、材料和设备也占有相当比例。在国外销量中,亚洲、北美、欧洲三个地区的市场份额较大,但日本与美国、欧洲的航空贸易中进口额远大于出口额。迄今,日本航天产业已经涉足空间技术与产品、空间应用、空间科学等主要领域,建立了稳定的生产、销售及服务渠道,其航天产业市场结构更趋合理。

3. 航天水平及能力进一步提升

日本航天产业20世纪70年代主要依赖美国技术起步发展,到80年代转向了注重自主研发能力,历经90年代的事故多发时期,2005年以后进入稳步发展和快速提升的新阶段。目前,日本主要从事国际空间站和载人太空、运载火箭和太空运输系统、卫星和航天器、空间科学、卫星应用、航天航空工程、航空飞行技术等七大类的航天开发研究及活动。在运载火箭领域,日本以H系列火箭为主,其现役火箭主要是H2A和H2B。2003年11月,H2A运载火箭发射失败,导致两颗情报收集卫星(IGS)自毁。随后,日本出台了专门的空间立法,并对航天管理部门进行重大改革。这为日本航天活动的顺利进行提供了法律和制度保障。2005年以来,H2A运载火箭进行了一系列的成功发射。2009年9月,新型大推力运载火箭H2B成功把日本首艘HTV货运飞船送入预定轨道,使其航天发射能力达到世界先进水平。在卫星和航天器领域,近年来日本成功研发了工程试验卫星、地球观测卫星、全球导航卫星、天文观测卫星等尖端系统,其技术水准处于世界一流地位。在月球和行星探索领域,日本也取得了不小的成就。JAXA拟在2018年发射SLIM小型探测器,从而实现日本的首次无人登月行动,为其将来实施载人登月计划铺平道路。蓬勃发展的航天产业,使SJAC有理由相信“空间探索和利用已经成为一个行业整体活动的重要组成部分”,The Society of Japanese Aerospace Companies, “Japanese Aerospace Industry 2011,”一般社团法人日本航空宇宙工业会网站,http://www.sjac.or.jp/common/pdf/hp_english/Aerospace_Industry_in_Japan_2011.pdf,2015年1月9日。而日本关联企业的当务之急是提高航天产品的可靠性并降低研发成本,力求取得全球市场的竞争优势。

4. 航天领域尖端技术屡获突破

日本是当今世界公认的航天技术强国,虽然在这一领域的起步时间较之美、苏(俄)等国家稍晚,但发展很快且成效很大。在本世纪初经历了短暂挫折后,2005年起日本航天产业呈现强劲复苏态势,其在运载火箭、人造卫星、深空探测、航天推进、载人航天、国际太空站等尖端技术领域屡屡获得新的重大突破。目前,日本最先进的H2B运载火箭是以液氧和液氢为推进剂的二级火箭,长度为566米,直径为5.2米,其低轨道发射能力达16.5吨,地球同步轨道发射能力达8吨。《H-IIB运载火箭》,百度百科,http://baike.baidu.com/link?url=hmNdrbxzQy8GoZFgBmc1C6urimAjEkAv 88MV66ZHDyQlNUgVNqrtUlwYgK96RU0EJTE7c4w73ViLaVE3iSMYa#2,2016年7月19日。与之相比,中国在2013年6月发射“神舟十号”飞船的长征二号F(CZ2F)运载火箭的低轨道发射能力为84吨,而地球同步轨道发射能力最强的长征三号乙(CZ3B)运载火箭的发射能力为5.5吨。《世界十大最强运力火箭:中国独占四款》,中网资讯网站,http://www.cnwnews.com/html/soceity/cn_js/hqjs/20151119/767286_7.html,2016年7月19日。日本开发和应用的卫星系统包括地球观测卫星、通信广播卫星、定位卫星、天文观测卫星等。日本新一代宽带多媒体通信卫星(KIZUNA)成功运用了ATM星上交换等尖端技术,代表当今世界实用宽带多媒体通信卫星的最高水平。封欣、邵明军、冯少栋:《日本新一代宽带多媒体通信卫星——“KIZUNA”》,载《卫星与网络》,2008年第6期,第70页。另外,日本在深空探测领域取得了长足进步,其先后开展“月女神”号(Selene)月球探测器、“隼鸟”号(Hayabusa)小行星探测器、“晓”号(Akatsuki)金星探测器等项目,同时创造多项世界纪录。在航天推进技术领域,2010年5月,日本耗资达20亿日元研制的“伊卡洛斯”号(Icarus)太阳帆动力飞船随同“晓”号金星探测器一起成功升空,成为世界上首个依靠太阳光压驱动的航天器。在载人航天领域,日本从未停止研发的脚步。早在1992年,日本航天员毛利卫就搭乘美国航天飞机进入太空,现在已有多名日籍航天员进入国际空间站工作。通过航天领域的国际合作,日本参与了世界上最大的航天工程——国际空间站(ISS)的研制与应用工作。日本制造的“希望”号(JEM)实验舱是目前国际太空站的最大舱组。日本正积极通过“希望”号实验舱对地球观测、生命科学、航天医学、材料加工和通信等领域进行系统、深入的研究,为其将来的深空探索活动积累经验。

5. 航天领域国际合作不断加强

日本在航天领域的国际合作可以追溯到20世纪60年代末。1969年11月,时任日本首相佐藤荣作与美国总统尼克松会谈后签署《日美联合公报》,其中明确规定了日美共同开展空间合作的内容。此后,日本积极参与美国国家航空航天局(NASA)主导的国际空间项目,获得关键性的运载火箭、卫星等技术,最终形成自主性的航天研发能力。为应对国际航天领域的激烈竞争局面,进一步加强空间领域的国际合作,2003年10月,日本把宇宙科学研究所(ISAS)、航空宇宙技术研究所(NAL)和宇宙开发事业团(NASDA)整合为新的独立行政法人机构——宇宙航空研究开发机构(JAXA)。在加强组织管理的同时,日本十分重视航天产业的人才培养,形成独特的航天人才开发模式。日本在航空领域的国际合作非常积极,并提供政策、经费、人员等一系列的制度保障,使其在该领域有着不可忽视的作用。《JAXA2025》报告指出,“日本基于自主的空间探测战略,与欧美国家在国际上形成具有竞争力的优势互补和合作,加深了对空间领域的科学探测”,《JAXA長期ビジョン——JAXA2025》,宇宙航空研究开发机构网站,http://www.jaxa.jp/about/2025/pdf/2025_02.pdf,2015年3月16日。这有助于日本更好地谋求和发挥主导性作用。2010年8月,SHSP决定继续参与国际空间站项目。同年9月,日本与意大利、挪威和法国分别签署了机构间合作协议。2011年10月,日本表示将与土耳其开展航天领域合作。通过一系列的航天国际合作,不仅提高了日本的航天强国地位,也有助于提升其政治军事大国地位。

6. 研发主导转向应用需求主导

2008年5月,日本众议院、参议院先后通过了《宇宙基本法》。该法案突破了1969年日本国会做出的“宇宙开发限于和平目的”的决议,允许开展“防卫性”的“非侵略”的航天活动。根据以往的“和平利用”原则,日本的航天项目均在民用部门的管理下,以“新技术研究与开发”的名义开展。根据1990年日美两国签订的《卫星采购协议》,日本的非研发用途卫星需要向外国市场开放。1990年以来,日本采购的非研发用途卫星几乎都是由美国企业制造。2003年11月,两颗情报收集卫星发射失败,时任日本文部科学省大臣河村建夫认为,这是日本航天战略决策体制的严重缺陷所致。随后,河村建夫发起成立了国家航天战略咨询团,并在2005年10月提交一份咨询报告。该报告认为,由于日本航天政策受控于科学技术厅和文部科学省,无法利用航天手段实现国家战略目标,致使其航天工业缺乏足够的国际竞争力,也面临难以在国际航天发展舞台扮演重要角色的严峻问题。王景泉:《日本大力发展军事航天系统的动力与趋势》,载《国际太空》,2009年第10期,第25页。日本现行的航天政策只是重视新技术的研发,而无法真正满足用户需求。因此,《宇宙基本法》明确提出“积极且有计划地推进航天开发利用,必须使与航天开发利用有关的研究开发成果顺利地实现产业化,达到增强日本航天产业和其他产业的技术实力及其在国际上的竞争力”等具体要求,从而推动日本航天产业发展实现由“研究开发为主导”向“建立高技术实力为基础的应用需求主导”的新转变。王存恩:《对日本新“航天基本法”颁布后的航天政策与计划解读》,载《国际太空》,2009年第12期,第31页。

二、 国家战略层面的日本航天产业规划

2005年以来,日本航天产业进入稳步发展的新阶段,在许多关键性技术领域取得了不小的成就。这与日本政府合理制定航天计划、倾力进行机构改革等战略举措不无关系。日本政府通过颁布《宇宙基本法》,制定《宇宙基本计划》,最终使航天产业上升为与国家安全利益密切相关的国家战略。与此同时,日本的航天开发利用活动不断突破《和平宪法》的限制,为其军事上挺进太空铺平道路。通过大力发展军事航天力量,日本不断增强军事上的地区存在力和威慑力,在进一步提升国际地位的同时,为其最终谋取政治军事大国地位奠定了基础。

1. 推出长期发展规划

2005年3月,《JAXA2025》颁布,堪为一项极具远见的日本航天发展规划。该规划阐述了航天产业对促进日本全面发展和提升国际地位的重大意义,主要包括:建立安全、富裕的社会,促进知识进步和扩大人类探索领域,发展独立进行空间活动的能力,促进航天产业发展。JAXA VisionJAXA2025,宇宙航空研究开发机构网站,http://www.jaxa.jp/about/2025/index_e.html,2015年3月16日。在具体保障举措上,该规划提出从2006年起日本航天产业的投资水平保持在每年2500亿~2800亿日元,Japan Aerospace Exploration Agency, “JAXA Vision Summary,” March 2005,宇宙航空研究开发机构网站,http://www.jaxa.jp/about/2025/pdf/summary_e.pdf,2015年3月16日。预计2015年总投资额达到28,000亿日元。在航天活动领域,该规划提出了卫星技术与高性

能火箭、载人月球基地、载人航天、重复使用空间运输器等尖端技术项目。

日本通过大力推动航天产业发展,不断提升本国航天产品在全球市场的竞争力,进一步扩展其航天产业的商业活动能力。通过与产业界和政府部门的密切合作关系,致力于发展和提高自主研发能力,从而把航天开发和应用产业打造提升为日本的骨干产业种类,力求实现航天产业市场规模到2025年占其国民生产总值(GDP)1%(即60,000亿日元)的远景目标。王存恩:《日本的航天产业现状与发展目标》,国家航天局网站,http://www.cnsa.gov.cn/n1081/n7619/n7875/40339.html,2015年3月10日。应当说,日本制定的多个规模宏大的航天发展规划为其航天产业发展奠定了坚实基础。这些规划除经济和科研目的外,更重要的是通过大力发展航天产业,不断培育自主研发能力,使日本成为世界航天产业强国,以最终实现其谋求政治军事大国地位的战略夙愿。

2. 颁布相关航天法案

1990年日美两国签署的《卫星采购协议》,一直被日本航天产业界视为限制其发展军用卫星的重要条款之一。而《宇宙基本法》的颁布实施,标志着日本正式废除了长期以来航天领域开发“非军事化”的相关法律规定,为其航天产业的进一步军事化发展扫除了法律障碍。该法案规定航天开发要“有助于国家安保”,日本必须综合而有计划地推进航天领域政策,大量使用“防卫性”的军事技术。《打破“太空非军事化” 日本正式实施〈宇宙基本法〉》,南方报业传媒集团网站,http://www.infzm.com/content/16460,2015年4月2日。可以说,《宇宙基本法》打破了日本航天领域开发“非军事化”的最后限制,使其航天产业界迎来了盼望已久的发展良机。这是因为,原来以JAXA为主导研究开发的日本航天领域政策,在《宇宙基本法》颁布实施

后发生了根本性变化,即转变为以“科学技术”、“产业振兴”、“安全保障”为三大支柱的综合性国家战略。另外,《宇宙基本法》要求日本政府不仅要促进民间从业实体对航天领域活动的参与,推进航天科技的开发和利用,实现相关研发成果的产业化,还要灵活而有效地利用民间和企业界的力量,促进与空间开发利用有关的研发成果向民间和企业界的有效转化。李寿平、吕卓艳:《日本〈空间基本法案〉及其启示》,载《北京理工大学学报》(社会科学版),2010年第5期,第106页。根据该法案的相关规定,日本自卫队不仅能够获得极高性能的侦察卫星系统,还将研发超高性能的导弹预警卫星系统。

《宇宙基本法》的出台和实施,使日本航天领域的开发利用开始向军事航天方向快速倾斜。情报收集卫星系统的最终获得,将大大提高日本自卫队的情报侦察和收集能力;而军用预警卫星系统的持续研发,将为日本版的导弹防御系统(MD)提供强有力的技术支持。随着军事航天能力的不断提高,日本将获得更多介入地区和国际安全事务的实力基础与技术手段,加之其不断提升的反导弹能力,这些将加剧东亚地区航天领域军备竞赛的风险,从而给该地区的和平与稳定带来新的、更大的不确定因素。

3. 制定航天基本计划

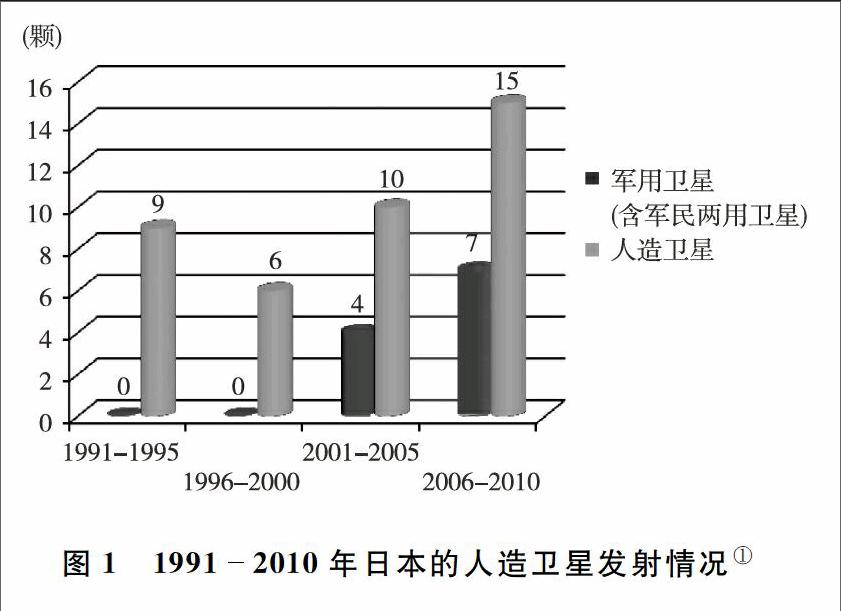

按照《宇宙基本法》的要求,SHSP在2009年6月公布了日本首个《航天基本计划》。该计划将航天开发定位为日本的国家战略,把航天活动从新技术研发为主转向了重视国家安全保障、航天产业振兴等多个核心领域。具体而言,该计划包括促进航天开发利用的基本政策、政府采取措施确保航天开发利用全面有计划的实施、推进航天计划的基本措施三个方面,《宇宙基本計画》,日本国首相官邸网站,http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/pc/090428/keikakuan.pdf#search,2015年4月3日。涉及社会生活、国家安全、航天合作、技术创新、产业培植、环境保护等多个核心议题。根据该计划,日本将情报收集卫星的数量增加到4颗,预计在2009年至2013年间发射多达34颗人造卫星,以便于地球观测、灾害信息收集及相关科学研究。同时,研发可以探知导弹发射的预警卫星传感器,在2020年前后实现机器人乃至载人探月活动。钱铮:《日本出台首个“宇宙基本计划”》,新华网,http://news.xinhuanet.com/world/200906/02/content_1147 5774.htm,2015年4月3日。为确保该计划的顺利实施,日本在2010年至2014年间已经投入30,000多亿日元。

为适应日趋紧张化的地缘安全环境,2013年日本政府在新制定的防卫大纲中首次明确提出了加强航天领域的军事化利用问题。2014年8月,日本防卫省公布了新版《宇宙开发利用基本方针》,提出建立宇宙监视部队等更加明确性的航天领域的军事化利用措施,这是对此前新修订的防卫大纲方针的具体落实举动。2015年1月新修订的《宇宙基本计划》则被明确为落实2013年2月所制定的国家安全保障战略的具体计划和今后十年的长期计划。新版《宇宙基本计划》突出强调,日本要强化安全保障能力以实现太空安全保障,通过太空合作进一步强化美日同盟体制。

纵观不同时期的《宇宙基本计划》,它把“国家安保”置于日本未来航天领域活动的核心位置,为其开发天基导弹预警系统和其他军用卫星系统敞开了大门。同时,有力推动了日本航天产业发展成为21世纪具有国际竞争力的战略性产业。为解决国家预算迟滞和市场萎缩导致的研发活动日趋困难等棘手问题,SHSP在2010年5月召开会议,决定在未来十年将日本航天产业规模扩大两倍,即达到150,000亿日元的规模。孙冉:《日宇宙产业大开发 鸠山称抢占宇宙资源时代到来》,中国新闻网,http://www.chinanews.com/gj/gjyt/news/2010/0526/2303990.shtml,2015年11月15日。此外,日本政府不断扩大私营公司和大学院所在航天领域的投入比重,通过向海外人造卫星和国内外火箭市场兜售日本航天技术,不断提升其航天产业的国际市场竞争力,使之成为日本经济社会发展的新亮点。

三、 日本航天技术的日趋军事化及其影响

众所周知,日本长期以来倡导“科技立国”的理念,并把航天技术列为与国家利益密切相关的战略性技术。日本利用航天技术不仅拉动了一系列的战略性产业发展,进一步增强自身的科技和经济竞争力,还夯实了本国持续发展的科技基础。冷战后日本竭力谋求政治军事大国地位,其军事战略由“专守防卫”转向“主动遏制”,日本自卫队建设由“基础防卫力量”转向“动态防卫力量”,更加强调美日同盟体制下的全面军事合作。强大的军事航天力量,既可以使日本实时掌握周边国家和地区动态,还能够增强日本自卫队的武器装备水平,提高其地区干预和作战能力。冷战后的局部战争表明,侦察、导航等卫星系统及各种制导武器在战场上的实际作用越来越大。日本认识到航天技术军事化的巨大价值,开始谋求军事航天力量的快速发展。目前,日本已经放弃航天领域开发的“和平目的”,打破了“非军事化”的政治承诺,旨在不断扩大军事航天开发及利用范围。可以说,日本航天技术的日趋军事化,与其谋求政治军事大国的战略目标及强化美日同盟体制等因素相关联,这势必对东亚安全与军备发展产生复杂而微妙的影响。

1. 日臻完备的军事侦察系统及影响

1998年,日本借口“朝鲜导弹威胁论”,很快制定了建立高分辨率军事情报侦察卫星系统计划。2003年3月,日本成功发射首颗光学成像侦察卫星IGS1A和首颗雷达成像侦察卫星IGS1B。同年11月,因H2A运载火箭发生了重大事故,导致剩余两颗侦察卫星IGS2A和IGS2B发射失败。2006年9月,第二颗光学成像侦察卫星IGS3A发射成功。2007年2月,第二颗雷达成像侦察卫星IGS3B成功进入预定轨道。这标志着日本计划的由至少两颗雷达卫星和两颗光学卫星组成的全球情报处理系统正式建成。随同IGS3B侦察卫星一起升空的是一颗光学实验卫星IGS4A,其任务是验证日本下一代光学卫星的真实性能。因设计寿命和故障问题,截止到2010年8月,雷达成像侦察卫星IGS1B和IGS3B先后停止工作。在准备替代卫星的同时,日本积极推进研究成像侦察技术更加先进的卫星系统。2009年11月,日本成功发射了第二代光学成像侦察卫星IGS5A。2011年下半年,日本先后成功发射了一颗光学成像侦察卫星和一颗雷达成像侦察卫星。2012年,日本发射第四颗雷达成像侦察卫星。这两颗雷达成像侦察卫星是性能更加先进的新一代卫星系统。2015年3月,日本在种子岛宇宙中心成功发射了最新一代光学成像侦察卫星,开启新一轮的军事侦察卫星系统升级换代进程。

日本成功建立军事侦察卫星系统,是其迈向政治军事大国目标的重要步骤。由两颗光学成像侦察卫星和两颗雷达成像侦察卫星组成的全球情报处理系统,可以保证日本在任何条件下每天对地球上的任何地点至少侦察1次。日本在2015年发射的最新一代光学成像侦察卫星的超高精度甚至能够识别地面上40厘米的物体,其在2012年发射的最新一代雷达成像侦察卫星使用合成孔径雷达技术且分辨率优于1米。即便在天气不好的情况下,四颗侦察卫星也能够照常

观测并实现协同工作,每天可以绕地球飞行15~20圈,从而使日本能够昼夜不停地搜集周边国家信息,发现和识别大部分的军事目标。日本的军事侦察卫星系统除监视朝鲜核设施及其导弹基地外,还包括俄罗斯远东地区和中国东北地区的相关军事设施,甚至中国的东海海域、台湾海峡等也在监视范围内。应当说,全球情报处理系统的正式建立,使日本具备了一定的早期战略预警能力。目前,日本的军事侦察卫星系统已经拥有军事侦察所必需的“普查”能力,并具备一定的“详查”能力,该系统在世界范围内处于领先地位。魏万军、孙佳:《日本航天侦察能力与发展概况》,载《国际太空》,2008年第12期,第21页。此外,日本研制的军民两用高分辨率成像卫星,能够与全球情报处理系统实现配合使用。比如,2006年1月日本发射的陆地观测卫星(ALOS)搭载的相控阵型L波段合成孔径雷达不受云层、天气和昼夜等因素变化的影响,可以发射微波并根据接收的地表反射波进行全天候的观测分析,极大满足了军事应用要求。伴随日本军事侦察卫星系统的建立和升级换代,势必推动美日军事一体化进程,为美日联合作战提供坚实的技术基础并不断增强对亚太地区的威慑力。日本在拥有超高分辨率的侦察卫星系统后,在安全保障上大大减轻了对美国太空情报资源的依赖程度,这有助于提升日本在美日同盟体系中的话语地位和实际作用。

2 .快速提升的导弹研发能力及影响

固体火箭发动机因造价低廉、机动性强、长期贮存无妨、处于待发射状态等突出优点,非常适合改型为各类弹道导弹。日本研制的各种固体火箭只需稍加改造,就能够组成中程、远程和洲际弹道导弹的完整化序列。早在1970年2月,日本便使用L4S5三级固体运载火箭,成功发射了本国的第一颗人造卫星。为更快掌握运载火箭技术,日本随后引进了美国“雷神—德尔塔”(Delta)运载火箭技术,在此基础上成功研制N系列运载火箭。从L4S5运载火箭开始,日本在此后的历次火箭发射中均使用固体火箭技术,对该技术的掌握程度达到世界先进水平。1985年,日本成功发射新一代三级固体运载火箭M3SII,它能够将780千克的有效载荷送入250千米的低地轨道。如果把该火箭第三级和卫星舱换成弹头,便成为能够攻击包括东南亚地区在内的中远程弹道导弹。1991年9月至1998年8月,日本利用微重力火箭研究计划研制的单级固体运载火箭TR1A进行了七次成功发射。其中,前三枚火箭的实验舱质量为750千克,这意味着把实验舱换成750千克的弹头,该火箭就变成了射程达750千米以上、覆盖朝鲜半岛及中国东北地区的战区导弹。三级固体运载火箭J1和M5同样具有远程或洲际弹道导弹的主要性能。1996年2月,日本使用J1运载火箭成功发射了一个高超音速飞行实验装置。如果把J1运载火箭芯级的第三级和卫星舱换装成弹头后,就成为长度约27米、重量为84吨、射程达3000千米的两级中远程弹道导弹。M5运载火箭是三级固体运载火箭,在1992年2月首次发射成功,重量达140吨,可以把1.8吨的卫星系统送入250千米的低地轨道。这相当于把2吨多重的弹头送达洲际射程范围。M5运载火箭是当今世界三级固体燃料的弹道导弹或运载火箭中最大的,它比美国“和平卫士”洲际导弹(重约88吨)大得多。JAXA研制的H2B固体火箭助推器(SRBA改进型)的直径比美国“民兵”Ⅲ洲际弹道导弹(直径为1.84米)宽近07米,每台助推器的平均海平面推力达235吨。该助推器只要稍加改造就可以成为单级固体火箭,能够把2吨以上的弹头送入5500千米的超远距离,成为名副其实的洲际导弹。虽然日本始终没有公开承认,但其具备世界一流的弹道导弹研发及部署能力是不争的事实。

弹道导弹的精确定位能力是衡量其杀伤效果的重要指标。在火箭初始段和末段的制导技术方面,日本有着先进的技术创新。日本M5运载火箭使用先进的光纤技术,虽然它是当今世界最大的固体火箭,但依然保持着极高的发射成功率,足见其制导系统的超高精确性。目前,日本在全力建设和推进、完善导弹防御系统。该系统是由四艘“宙斯盾”导弹驱逐舰和六支“爱国者”反导弹部队组成的完整体系,从而形成由“爱国者”PAC3型导弹和标准3型(SM3)导弹组成的双层导弹防御系统,具有发现、跟踪和拦截短程、中程弹道导弹的能力。2010年10月28日,日本“雾岛”号“宙斯盾”导弹驱逐舰发射一枚拦截导弹,在太平洋海域160千米处高空成功击落了一枚中程弹道导弹靶弹。日本的导弹防御系统所需要的导弹预警、跟踪和定位信息均来自美国的导弹预警卫星系统,该系统是美国主导的亚太地区导弹防御系统(TMD)的核心组成部分。日本通过与美国共建弹道导弹防御系统,既加强了与美国的政治军事联系,进一步巩固了美日同盟关系,又推动自身导弹防御系统不断向外太空延伸,在增强反导弹作战能力的同时,扩大了其在东亚地区的军事威慑力和影响力。为改变预警情报系统严重依赖美国的情况,进一步增强行动自主性,提升日本在美日同盟体制中的应有地位和战略作用,日本决定加快发展自主型的导弹预警卫星系统。另外,为提高导弹的精确制导能力,日本与民间企业界合作开发了“准天顶”全球卫星定位系统(QZSS)。作为美国全球定位系统(GPS)的辅助和增强系统,“准天顶”全球卫星导航系统将显著提高日本对周边地区的GPS定位性能,从而使区域内的高精度卫星定位服务成为可能。据悉,“准天顶”卫星把GPS的定位精度提高到十几厘米。一旦这种高精度的卫星定位系统应用在制导方面,将显著提升弹道导弹的打击精度。日本不断提升的导弹精确制导及导弹防御能力,将打破东亚地区现有力量的均势格局,促使有关国家进行导弹技术的升级换代和不断革新,进一步抬高该地区的尖端武器装备技术水平。这将加剧东亚地区的紧张局势,成为诱发区域内国家太空领域军备竞赛风险的导火索。

3. 不断强化的军事导航能力及影响

为提高“准天顶”全球卫星定位系统的实用性,日本政府决定把卫星数量至少增加一颗,并在2020年以前建立由四颗卫星组成的导航系统。未来,日本计划使“准天顶”系统的卫星数量达到七颗,最终建立自主性的全球卫星定位系统,彻底摆脱对美国GPS系统的严重依赖。蓝建中:《日本将继续研发“准天顶卫星”定位系统》,新华网,http://news.xinhuanet.com/world/201109/30/c_122113685.htm,2015年11月10日。此外,日本拥有1996年设计并在2007年正式投入使用的导航增强系统——MSAS。该系统使用日本发射的多功能运输卫星MTSAT1R和MTSAT2R,主要用于航空导航与进场、着陆服务等方面,覆盖日本、澳大利亚等国家,其差分定位精度优于1米。王杰华:《日本卫星导航系统》,载《中国航天》,2008年第1期,第40页。

由于卫星导航定位系统具有重要的军事应用价值,成为高技术战争不可或缺的空间支援力量。近年来日本自卫队的海外活动日趋频繁,如参与伊拉克重建、印度洋反恐、索马里反海盗等,毋庸置疑的是卫星导航定位系统为其海外军事行动提供了极大便利。通过卫星导航定位系统,日方舰艇可以准确判定方位,为其通过特殊海域提供准确导航,这有助于保证和提高日本自卫队执行相关任务的安全性和及时性。利用空间定位、时间和导航支援,日本自卫队能够顺利完成海上集结、营救等军事行动,有助于提高其空投、搜索、侦察、空中加油、低空导航和执行隐秘任务等能力,还能够提高各种空中武器的打击精度。把卫星导航定位系统“嵌入”指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察(C4ISR)系统,可以为日本自卫队提供时间和空间上的坐标基准,提升C4ISR系统的整体运转及协调性能,增强指挥官实时了解部队方位的能力。司耀锋:《日本首颗导航卫星升空》,载《国际太空》,2010年第10期,第25页。另外,卫星导航定位系统对提高日本自卫队的特种作战能力具有独特作用。手持式卫星导航定位接收机是特种作战部队的重要装备,它能够接收卫星导航定位系统提供的目标搜索和定位信息。特种作战部队不需要保持无线电静默,就已部分保持与指挥机构的联系,无需呼叫即可以获得必要的战术支援,并随战场变化随时确认理想的行动路径。翁寒松:《卫星导航定位系统在战争中的应用》,人民网,http://www.people.com.cn/GB/junshi/1078/3071141.html,2016年5月15日。日本不断加大对卫星导航定位系统的研发与应用,有力提升了日本自卫队的精确定位和制导能力,进一步提高其导弹精确打击能力,从而增强日本的地区与海外干涉能力。

四、 结语

冷战后日本确立了世界政治大国的战略目标,而经济实力和军事实力是两大基础。航天产业是当代新兴产业,航天技术的开发与应用对拓宽经济领域、培植新兴产业,进而拉动经济增长,促进经济社会持续发展具有极大的推动力。更为重要的是,航天技术的提升与发展,对推进军事技术新变革具有立竿见影的效果。日本政府把航天产业视为大国成长战略的基石,不遗余力地发展航天事业及其应用产业,推出了一系列的航天开发计划,正是基于航天产业的军民两用特性。日本利用“寓军于民”的航天发展体制,借助商业开发和市场化因素,大力发展军事航天能力并取得了很大的成就。

从近年来日本公布的多份《防卫计划大纲》来看,均把日本自卫队优先形成快速、恰当处置各种事态的防卫力量作为重要任务。在防卫方针上,从“基础防卫能力”到“机动防卫能力”的建设转向,从“动态防卫力量”到“综合机动防卫力量”的快速转变,尤其是突出西南方向岛屿防卫能力建设,要求日本自卫队具备“快反性、机动性、灵活性、持续性和多用性”。这要以“把握军事技术前沿的高水平的技术能力和情报能力为支撑”,刘俊:《日本新防卫计划大纲述评》,载《国防》,2011年第4期,第76页。进而推动了日本航天技术军事化的应用范围不断扩大,使日本自卫队建设向高技术化快速发展。另外,日本的航天产业军事化与美日同盟体制及其谋求“海外干预”的世界大国战略相联系。一方面,日本突出强调美国的前沿军事存在对东亚安全的所谓“保障性”作用,旨在不断强化美日同盟体制;另一方面,日本格外注重自主发展航天技术,尤其是在军事侦察领域,通过研发独立化的军事侦察卫星系统,其试图减轻在安保领域对美国的严重依赖性。由于美国战略重心转向亚太地区而有求于日本,日本显著提升的航天技术及其军事化力量,虽然对美日联合作战是如虎添翼,但对美国延续“美主日从”的同盟体制及维持霸权地位形成了一定冲击,这引起美国方面的高度关注和忧虑。日本加快航空产业发展及其军事化,将增加日本周边国家的战略安全压力和信任缺失状况,极易造成日本与周边邻国的新的、更多的摩擦及竞争。而东亚国家不断加快航天装备等高新技术武器的研发和列装速度,将使该地区新一轮的军备竞赛风险骤然增大,成为破坏东亚地区和平、发展与稳定的一股潜流。