在博物馆“裸奔”

2016-10-09

肖楚舟

是否只要宣称为“艺术品”,就有了无边界的自由?

9月初,法国吉美博物馆荒木经惟摄影展接近尾声,一位行为艺术家的出现却盖过了摄影大师作品的风头。

卢森堡籍行为艺术家黛博拉·罗贝尔蒂(Deborah De Robertis)在挂满荒木经惟摄影作品的墙壁前坐下,撩起裙摆叉开双腿,将半只西瓜放在双腿之间,直接用手挖起西瓜来。西瓜汁染红了她的袖口,血红的果肉铺了一地。很明显,她是在模仿荒木经惟一幅摄于1991年的作品:在这张被人称作“西瓜”的无题照片中,一位艺妓蹲在马路边,用手捧起瓜肉,吃一个跌碎成两半的西瓜,汁肉四溢的场面颇有荒木经惟一贯的、暴力美学式的色情风格。然而同样的场景出现在博物馆中,还是超过了日常规范的底线。几分钟后,罗贝尔蒂被博物馆保安人员带离现场。

这已经不是此女第一次在法国博物馆“裸奔”。通过罗贝尔蒂,我们也许可以对行为艺术与艺术的边界问题,对公共空间的艺术尺度做一些考量。

黛博拉·罗贝尔蒂1984年生于卢森堡,是一名摄影师、电影制作人和行为艺术家,曾在布鲁塞尔接受艺术与戏剧教育。罗贝尔蒂以执着于在博物馆身体力行地模仿有色情元素的艺术品而知名。她最初引起公众注意是在2014年5月,在法国奥赛博物馆,她穿着一件金光闪闪的亮片连衣裙坐在法国19世纪画家古斯塔夫·库尔贝的名作《世界的起源》前,模仿画中女子张开双腿袒露私处,并在两腿之间放置了一个摄像机记录观众的反应。在视频中,观众们先是有片刻的哗然,接着鼓起掌来。尽管大多数时候罗贝尔蒂都被博物馆工作人员团团围住,并很快被保安带走,但观众的掌声一直没有停。

此后她又在一系列卢森堡和布鲁塞尔美术馆进行了一些不那么公开的裸体表演,每次都随身携带一个摄像机,以记录观众的反应——在行为艺术中,参与到互动中的观众也是作品的一部分。

2016年1月,罗贝尔蒂再次因为在法国奥赛博物馆裸奔而名声大噪,她裸身裹着一件军绿色的大衣进入博物馆,在马奈1863年的名画《奥林比亚》前宽衣解带,意图与画中的妓女一样裸体横卧在观众面前,并与之前一样,不忘在头顶佩戴一个Go Pro摄像机。保安很快发现了她的企图,命令她穿上衣服,遭到拒绝后他们报了警,此事使得罗贝尔蒂蹲了两天监狱。在接受关于这次事件的采访时,罗贝尔蒂对英国《卫报》记者说,当时有几位艺术家朋友陪同她,夹杂在观众中负责拍摄和鼓掌,“以免场面显得太尴尬”。但她发誓有许多“真正的观众”也一直在鼓掌:“大众是完全站在我这边的……我躺在那儿,和奥林比亚一样,头上箍着个摄像机,这非常幽默。但我也是在进行一次非常严肃的宣言,或者说是在提出一个很严肃的问题。”

罗贝尔蒂声称自己想要颠覆的是“艺术家与模特,或公众与模特,或权力结构与艺术世界”之间看与被看的关系,“马奈笔下的奥林比亚在被观看了一个半世纪之后,终于在上周活了过来,并拍下了观看她的观众”。她指责博物馆是“伪善的”,因为他们组织这些以裸体女性为主题的艺术展览招徕观众,却在罗贝尔蒂这样的行为艺术家进行裸体表演时“假正经”。言外之意,画里画外的裸体都是艺术,为何一个高高在上而另一个要遭到放逐?

这次在吉美博物馆的暴露行动,虽然不及之前的尺度大,但罗贝尔蒂仍然为此被保安强行请出了博物馆——即使在开放的法国,随意在公共场合裸露身体也是违法的。罗贝尔蒂在之前的访谈中就声称,对自己的牢狱生涯有所准备,并不惧怕。她的辩护律师陶菲克·布泽努恩曾为法国女性艺术家埃洛依斯·布东担任过辩护,后者因为在巴黎一间教堂袒露上半身进行抗议而被起诉,并且布泽努恩一直致力于推动法国裸露癖相关法律的变革。

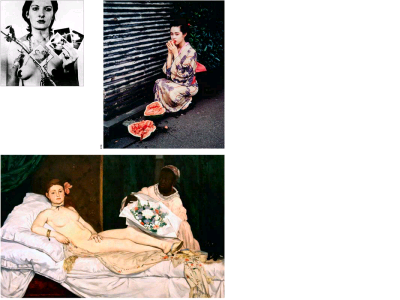

1.玛丽娜·阿布拉莫维奇1974年在意大利那不勒斯进行名为《节奏0》的互动性的行为艺术表演2.荒木经惟摄于1991年的作品:被称作“西瓜”的无题照片3.马奈作于1863年的名画《奥林比亚》

在行为艺术家中,像黛博拉·罗贝尔蒂这样进行身体宣言的女性数不胜数,被逮捕或起诉的也不在少数。近年来,裸体上阵似乎已经成为行为艺术家们上头条的制胜法宝,其中尤以女性居多。瑞士女艺术家米洛·莫尔(Milo Moire)同样以裸体行为艺术出名,她曾在科隆、巴黎都有过全裸表演,今年6月她在伦敦特拉法加广场用镜面盒子罩住全裸的臀部和胸部,邀请路人抚摸自己的身体,结果被伦敦警方逮捕。

2015年10月底,艺术家波佩·杰克逊(Poppy Jackson)在寒风中全裸坐在伦敦的一个屋顶长达4小时,在附近一位居民将她的照片发到网上以后,引起了一场网络和现实中的双重围观,她对自己表演的解释是:为了抗议媒体对女性身体的物化和商品化,她是在赞美自己身体具有的权利。

同年4月,美国得克萨斯州立大学艺术系学生莫妮卡·罗斯特沃尔德(Monika Rostvold)全裸坐在自己学校图书馆的台阶上长达45分钟,理由同样是“反对校园中对女性身体的物化”。

在裸体行为艺术中,女性出现的频次远远高于男性,可能是由于现代女性终于有意识且有能力,开始反抗长久以来女性被物化的现象。如此“壮烈”的反抗方式,也许是因为即使在现代性别平等的语境下,女性仍然难以逃脱自己符号化的身体枷锁,以及随之而来的性别歧视与侮辱。用身体说话,的确是最容易博得关注并引起社会讨论的方式。然而在公共空间进行这样的“创作”,到底是一种政治话语、艺术形式还是哗众取宠的方式?公众道德和法律是否应该为她们做出让步?现代语境下的艺术仍然是“美的形式”,还是一种形式上的特权?

现代行为艺术的边界问题已经是个老生常谈的话题。实际上任何时代,艺术的边界都曾受到不同程度的质疑,因为艺术总是试图冲破常规、窥探未知,不时触碰到时代道德观念的底线。

罗贝尔蒂2014年模仿的那幅库尔贝的《生命的起源》,也曾经是一幅“秘密藏品”。1866年,库尔贝接到奥斯曼土耳其帝国收藏家哈利勒-拜的订单,为他的“色情画”收藏绘制了这幅即使现在看来也尺度惊人的油画。后来的一个世纪中,这幅画流转在各个古董商手中,但由于它表达出来的艺术观念太过前卫,一直都被掩藏在另一幅画之下,以私密方式传世。20世纪50年代,这幅画被拉康买下,即使在拉康家中,它也被掩盖在安德烈·马松绘制的一幅挡板画下面,被当作拉康招待宾客时的一个“秘密保留节目”。

法国巴黎吉美博物馆

同样遭到罗贝尔蒂“强行模仿”的《奥林比亚》,因为马奈当年以极具颠覆性和视觉冲击的方式来表现一位妓女,也曾引起一波争议。保罗·瓦莱里曾经在《马奈的胜利》一文中说:“《奥林比亚》这张画非常刺眼,她散发出一种神经质的恐怖气氛,她象征着耻辱和偶像的魅力,这是社会中的可悲现象。”

身体一直是西方绘画和雕塑艺术的重要母题。古典艺术通过运用特殊的技巧来再现身体,以赋予身体宗教式的崇高美感。但在现代艺术中,艺术与美似乎不再紧密关联,英国诗人、美学家赫伯特·里德曾这样概括艺术与美的关系:“艺术和美被认为是同一的这种看法,是艺术鉴赏中我们遇到的一切难点的根源……因为艺术并不必须是美的,只是我们未能经常和十分明确地去阐明这一点。无论我们从历史的角度还是从社会的角度去考察这一问题,我们都能发现,无论是过去或现在,艺术通常是件不美的东西。”

但是否只要宣称为“艺术品”,就有了无边界的自由?毕竟即使是在被定义为“不限于经济和社会条件,任何人都有权进入”的公共空间中,个人的行为也是以他人最起码的“自在感”为限度的。裸奔艺术家们的创作,在某种程度上“强迫”观众观看,主动进入了他人的私人视域,即使罗贝尔蒂声称,“我并没有逼着他们看,他们完全可以离开展厅”。

裸露可以是艺术,但艺术不应被裸露绑架。南斯拉夫行为艺术之母玛丽娜·阿布拉莫维奇1974年就曾经在意大利那不勒斯进行互动性的行为艺术表演《节奏0》,表演形式是观众可以任意使用桌上的72种道具,对她做任何他们想做的事。一名男子撕开了玛丽娜的衣服,此后她在表演中一直裸露着身体,直到有一个人用上了膛的手枪顶住了她的头部,表演才中止。阿布拉莫维奇一系列以自己身体为素材的行为艺术,都是为了寻求身心极限状态下的自我解放和某种自由度,探讨精神与肉体的关系和极限。

重要的是,阿布拉莫维奇的表演都是在得到场馆同意的情况下进行,并不以裸露为目的或者主要形式。如何运用自己的身体表达艺术观点,仍然是当代行为艺术需要思考的论题。