呼伦贝尔游牧摇篮的美丽和孤独

2016-10-09

陈晓

在这样苍凉无垠的地方生活,会给人的心理打下什么样的烙印,以至于跟现代生活隔着难以弥合的鸿沟,外人难以明了。那是一种潜滋暗长的分裂和距离感——这种分裂不同于当年长城内外所分割的两种文明,它存在于同一区域内,甚至曾经联系密切的人群里。

驯鹿

9月中旬,大兴安岭森林中一个接近黄昏的下午。树林里还很明亮,刚飘过点小雨,空气清爽澄澈,看不见身影的鸟儿叽叽喳喳错落鸣叫着。白桦树已有半数被秋风染黄,枝头摇曳的黄绿树叶和白色树干,还有覆满地面的金黄落叶,在雨云的阴影下沐着日光。山林熠熠生辉,散发出自然悦目的光彩。

我们坐在林中的一个窝棚里,等着主人回来。窝棚倚树而建,树干就是棚柱,除了顶上那匹油绿色毡布,棚内所有物品都来自这片山林。一块大木板铺成的工作台上放着一只孢子的标本,僵硬的身体有种稚嫩的虚假感,像尊略显粗糙的蜡像。但眼神天真清亮,证明那是一只实实在在曾在林间奔跑的小兽。工作台一角的碎木废屑中,排着大大小小用白桦树皮制成的储物罐,摸上去有麂皮的质感。罐身刻有火焰、云朵状花纹,鹿皮的拉手柔软光滑。这些手工制品边,是一桶泡着兽骨、枸杞的白酒,半边小鹿头角挂在窝棚入口的树干上。

大兴安岭林中一处鄂温克人的驯鹿基地

这是一个鄂温克家庭的驯鹿基地——更准确地说,是一个鄂温克人传统生活的展示基地,位于内蒙古呼伦贝尔盟的西北部林区,在一大片草原的边缘。最近刚下过几场雨,草场意外返青,草原的青绿和林区树叶的灿黄,成为这片广袤土地上最相得益彰的秋景。历史学家翦伯赞曾写过一篇短文《内蒙访古》,将呼伦贝尔盟的草原部分比作曾对中原农耕文明造成巨大威胁,以至于不得不修筑长城抵御的对手的摇篮——“呼伦贝尔草原是很多游牧民族斗士的武库、粮仓和练兵场。他们利用这里优越的自然条件,繁殖自己的民族,武装自己的军队,然后以此为出发点由东向西,展开它们的历史性活动。鲜卑人如此,契丹人、女真人、蒙古人也是如此。”“他们在呼伦贝尔草原打扮好了,或者说在这个摇篮里准备好了,然后才走出马门。当他们走出马门时,他们已经不仅是一群牧人,而是有组织的全副武装的骑手、战士。这些牧人、骑手或战士总想把万里长城打破一个缺口,走进黄河流域。他们或者以辽河流域的平原为据点,或者以锡林郭勒草原为据点,但最主要的是乌兰察布平原为据点,来敲打长城的大门。”

而在草原尽头层层叠叠静默矗立的无边林海,则被认为是强悍游牧文明的源头之一。“游牧经济多半起源于森林狩猎社会。”美国学者拉铁摩尔在《中国亚洲的内陆边疆》中写道,“东北北部森林以及西伯利亚与唐努乌梁海南部森林中的猎户,可以驯化少量的鹿。他们从森林到达两处地方:向北,将鹿带出森林,生活在广阔的冻土地带,放牧更大的驯鹿群。向满洲西部和向西伯利亚与唐努乌梁海南部,就到了蒙古高原的边缘。在那里,他们改养驯鹿为放牧马牛羊。”

与草原上的“骑士”相比,森林部落的生活更为孤立和神秘。他们以打猎和采集为生,用滑雪板作为出行工具,并且会驭使鹿群——一种与现代生活隔着更遥远距离的动物。鹿群大多生活在极寒的高山上,以灰白色苔藓为食。用掺着盐的豆饼驯养它们,将它们像草原上的牛羊马匹一样,成为山林生活中重要的同伴。在传统的山林生活中,鹿可以满足一个山中部落绝大部分的物质和精神需求。除了对动物皮肉的常规使用外,鹿奶和鹿血是伤者和幼童最好的营养品,鹿角和鹿骨可以入药,也是雕刻手工的好材料。森林浩瀚如大海,使鹿部落也要因时节不同在山中辗转迁徙。每到转场时,驯鹿就像草原上的牛马一样,负责驮起整个部落的家当。同时,驯鹿还是年老体弱者长途跋涉的坐骑。每个部落的鹿群中总会诞生一头纯白色的鹿,它的一生将担当起部落的精神图腾……山林中驯鹿文化与草原上游牧文明之间千丝万缕的联系,从地名上也可以看出一二。内蒙古的两个重要城市——呼和浩特和包头,蒙古语意思分别为“青色的城”和“有鹿的地方”。“这很清楚地告诉我们,直到13世纪或者更晚的时候,这两个城市的所在还是一个有森林,有鹿群触摸的地方。”翦伯赞在《内蒙访古》中这么写道。

在呼伦贝尔盟额尔古纳河边境宁静美丽的小镇生活着俄罗斯族居民,这里曾经是个战火纷飞的紧张地带

2016年9月的这个下午,我们就身处在游牧文明更为深远的源头中。距离窝棚不远的更深的林中,是这个鄂温克家庭的驯鹿基地。褐皮白斑的鹿群,顶着树冠一样巨大分杈的浅木色鹿角,在略微阴暗的光线里漫步着。归巢的鸟鸣和厚厚的落叶掩盖了它们的脚步声,再加上沉默悠然的姿态,让它们的行动像是在林间漂浮一样。

辽阔和寂寞

从呼伦贝尔盟首府海拉尔出发,一路往北,通往这片驯鹿生活的山林路上会先经过一大片草原。灰云由浅入深,从近及远地铺陈在无边无际的青绿之上。白蒙蒙的雨雾像村落的炊烟,袅袅飘荡其间。汽车穿过一条条雨云带,在忽而明亮的阳光和忽而淅沥的阴雨间行驶着。

我们的司机是一位蒙古族人,既熟知当地风土人情,又对自己民族的过往有着强烈自豪感,每到一处风景优美的地方,他会主动停车,带着一种稳重的满足感耐心等我们逛荡拍照。一回到车上,他就成了民间史学的布道者,滔滔不绝地讲述他所理解的蒙古史:“蒙古人是世界上最好战,也最能打的民族。”“现在世界上不安生的地方,像中东阿富汗那里,都是我们的后裔。那是当年成吉思汗大军打到欧洲后,撤退回草原一路留下的人。”我们经过的这片大草原属于陈巴尔虎旗。说起这片草原上的蒙古族部落,司机说起来颇有些肃然起敬的样子。“巴尔虎是最原始纯正的蒙古族人,说的蒙古语就相当于汉语里的普通话,是成吉思汗大军里最善战的部落之一。”

额尔古纳河畔,对岸就是俄罗斯

但如果离开这些振奋人心但又难以确实把握的宏大历史,司机对自己经历的草原生活,最深的感受却是“非常寂寞”。现在正是打草的季节,沿途皆是一捆捆绑扎好的草垛,躺在秋天的草地上。这是牧民们在寒冬来临前为牛羊储备的过冬草料。远处还有打草机来回割着牧草,因为草原太过辽阔,一圈一圈移动的机器远看像是静止在旷野中一个小点。“我小时候跟着父亲和哥哥去草原深处打草,那时还没有这种机器。牧草比人都高,每个人进了一片草笼子后,什么人也看不见,只有把打好的草拉出来时,能跟我父亲和哥哥见上一面。这种生活很寂寞的。”司机说,“为什么说我们蒙古人好客,因为我们生活的地方人太少了。小时候在草原上放牧,也是从早上出门一整天见不到一个人。最无聊的时候,我就跟狗说话。它做错了事,我就教训它,不管它听不听得懂。”

蒙古族司机回忆的游牧生活的寂寞,我们在鄂温克人的驯鹿基地也能感觉到。那些驯鹿是部落首领玛丽亚·索送给这个家庭的结婚礼物,只有纯正的鄂温克人才有资格得到这样的馈赠。但如今即使在鄂温克人的聚居地根河,据说纯正血统的族人也只剩9个,绝大部分使鹿部落曾经的族民都已经搬到山下城镇,过上了定居的生活。原始的部落早已经消散,这些驯鹿和它们的主人,正在成为森林游牧生活的“化石”。

我们是在去山里的路上遇到这位鄂温克人的。他开一辆三轮车,在满是坑洼的山路上摇摆着下山拉水,已经有四天没人给他送水和食物。他的妻子和孩子都搬去了山下的定居点,只有他一个人住在森林里照看驯鹿。每天早上刚有天光时就打开鹿圈,将成年鹿放进山林里。傍晚时再将母鹿放进圈里让小鹿吃奶,喂它们吃灰白的苔藓。天黑以后,给帐篷中的炉灶喂进几块大木头驱除寒意,借着太阳能板储存的电量看看时有时无的电视,直到储电的电箱亮起红灯,表示电量将尽,就该是睡觉的时候了。

不过这个时节对他来说还不是最寂寞的。“冬天大雪封山时,我最多有三个月没有见过一个人。”说起这段经历,鄂温克人露出点得意的神色。“每天把鹿放进森林后,我就在林子里四处转。走得最远的时候,翻过几座山。”他指着远处,“发现后面一样,还是同样的山。”

长城之外气候寒冷,呼伦贝尔盟最北部冬天气温达到零下60摄氏度,耐寒的骆驼作为鄂温克人的出行工具

虽然表现得对独自一人的生活满不在乎,但我们的到来还是让鄂温克人很高兴。他热情地表示可以将唯一一顶有床铺和被褥的帐篷让给我们,自己则打铺盖卷去火塘边的地上将就一夜。安顿完住处后,他骑上摩托车一溜烟窜出树林,去山下买菜准备晚饭。

最近的镇子距离这里来回也要几个小时车程。坐在帐篷前等他回来那会儿,能感觉到林子里的天光和温度,像舞台拉开前逐渐暗下来的灯光,一层一层降下来。树林越来越安静,空气中的寒意也越来越重,这种清冷让人既想赶快离开,但又最终决定留下来。我想象暮色将近,鄂温克人带着奔驰几个小时买的食物回来,发现营地空无一人时会多么失望。对于从人头攒动的都市来到这里的人来说,这种林间的孤寂清冷自有其震撼人心之处。与其说是不想让鄂温克人面对我想象的失望,倒不如说是我在这日光将近的时刻深深地感受到了一种孤独,并被这种孤独给吓到了。

寒冷

上世纪30年代,美国学者拉铁摩尔曾遍访长城沿线的内陆边疆区域,从人口角度对比了这道城墙内外的巨大差异:“长城内各地即所谓‘中国本部,包括清末时代之18省,其面积约为150万平方英里,人口在4亿到5亿之间,而长城以外各地及西藏,其面积为300万平方英里,人口只有4500万。也就是说,长城外的土地面积比长城内大1倍,但人口只占其1/10。”虽然随着近代铁路网的进入,长城外的人口密度已经大大增加,但和因城市化同样人口激增的中原地区相比,仍然是绝对地广人稀的状态。一个从内地城市中来到塞外的游客,在大兴安岭山中,或者陈巴尔虎草原上,甚至是满洲里这个亚洲最大内陆口岸城市的街道里体会到的空旷和静寂感,或许并不弱于近百年前拉铁摩尔在探访这片土地时的感受。

拉铁摩尔曾据此提出一个至今仍有现实意义的疑问:“从一个长江下游稻作省区的每平方英里554人,与黄河流域的小麦、小米、高粱以及棉花省区的每平方英里183人的比较中看出来,这么多的人挤在一片和美国密西西比河以东面积相似的地区中。虽然他们可以由陆地直接到达一片比密西西比河以西还要大的地区,汉族却没有永久性地大面积成功移民于长城之外,这是为什么?”

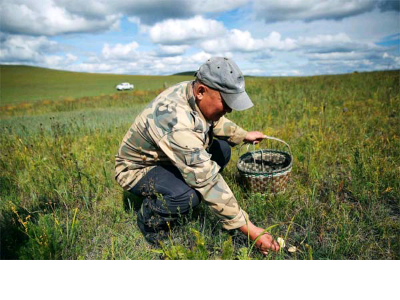

家住额尔古纳市黑山头镇附近草原上的高大叔在采白蘑菇

寒冷是一个简单但又确凿的答案。英国电视台BBC曾制作了一部《万里长城的塞外风光》,给欧洲的拍摄者们留下最深刻印象的就是这里的寒冷。长城以外的中国北方,曾被称为东北九省。这片区域的纬度大约和巴黎相同,但却有全世界最严寒的冬天。越往北走,气候就越极端。呼伦贝尔盟位于北部之北,从西伯利亚吹来的寒风,让这里冬天的气温普遍在零下40摄氏度以下。甚至钢铁也难以对抗这里的寒冷。呼伦贝尔盟林区最有特色的民居木刻楞,是一种完全用圆木咬合而成的房子,不用一颗钉子,以保证房子严冬不会被冻裂。蒙古族司机告诉我们,去年是这里最冷的年份,根河宾馆干脆把名字改成了“零下56度冷极宾馆”。在最北端漠河,气温达到零下61摄氏度,一碗水还未洒到地上,已经冻成冰。

9月,在长城内中原地区仍然很热,“秋老虎”散发着完全不逊色于“三伏”的热量。我们从北京出发时穿着短袖还汗流不止,但随着火车一路往西北,路上的景色一点点笼罩上萧索的寒意。树越来越黄,人越来越少,显得天空越来越高远。在大兴安岭山中的夜晚,呼吸之间已能看到霜冻的白气。但对已经熟悉寒冷的当地动物来说,这样气温远不算舒适。草原上的马匹显得对阳光的暖意难以忍受。在穿过陈巴尔虎旗时,常常能看到马群头碰头挤在一起,站在草原中的水泡子里纳凉。不得已要走在路上的马匹,则总是啄米一样频频点头——这是它们对暑热特有的身体反应。

极寒的气温在当地动物身上打下了深深的烙印。鄂温克人告诉我们,他的驯鹿去年被借去北京展览,因为不适应暖和的天气差点惹出一场事故。“它们不喝水了。它一不喝水就有麻烦了,我们只能买西瓜喂给它降温。”有了这次教训,今年冬天鹿群的外出巡游只能定在往南不远的哈尔滨。

再过几天,山中的颜色会陡然一变,树叶由绿变黄,红色的枫叶也会出现。山林斑斓多彩之际,气温会迅速降下来,很快草木摇落,北风和大雪将封存草原和山林。但对驯鹿来说,这样的寒冷都还不够,鄂温克人的驯鹿基地会在冬天搬去满归阿龙山上,那里有更高也更冷的山林。只有在那样极寒的地方,才生长着驯鹿最爱吃的灰白苔藓。

在拉铁摩尔的边疆观中,游牧经济是粗放型的,是比长城以内农业精耕区域低两级的经济模式。但身处这广袤的苦寒之地,才能感觉到气候如何真切地决定着人们的生存方式。寒冷让此地的资源只能被粗放地利用,人们没有时间来和自然环境中的作物好好相处。他们只能顺应气候的变化,跟随寒冷迁移。而掌握了更高超农业技术的汉族人,即便能抗住迥异于中原的极寒天气,那些精耕的技巧也没有多大的用武之地。严寒留给土地耕作的时间非常有限,即便这么肥沃的黑土,每年也只能收一季庄稼。拉铁摩尔曾断言,中国北部的长城边疆,属于异质社会共同体之间的边疆,具有相对静止性和排他性。“在工业社会前,长城内外两种文明的矛盾看起来是无法调和的。因为中国本部若不改变其经济惯式和社会制度,则无法扩展延伸至非农业的地区。若做出改变,中国社会则不复为中国社会。”

铁路

从海拉尔一路往西北,会经过很多山中小城。不管街边是方方正正、整洁漂亮的木刻楞,还是贴着塑料印刷字体招牌的粗陋现代建筑,但城中疏落的行人,头顶高远的蓝天,以及远处正开始斑斓变色的树林,让这些小城都兼具洁净感和野性。早上或者日落时走在小城边缘,能听到城市和山林交接的深处,传来火车的长鸣。背着大编织袋、戴窄檐帽子面色黝黑的旅客,从车站的铁栅栏中稀稀落落走出来,在晨光或者暮光的掩映下,像是后面遥远的山中来客。

铁路是20世纪初进入这片地区的。“这是整个中国体制中所没有过的经济与政治力量的新产物。”一本俄国人编辑的《北满与华东铁路》如此描述铁路对长城外广袤区域的变革意义,“它进行得非常迅速,尽管粗略,但征服了大片地区”。“铁路带来了经济上的干涉,而且还有直接或间接的政治干涉。这一点在东北地区尤其特别,因为它的平均铁道里数一开始就比中国其他地区高。”拉铁摩尔在《中国亚洲的内陆边疆》中写道,“中国现在要和其旧地理范围以外的政治力量做斗争,那些外来政治力量建立在资本主义及工业化的经济基础上,是旧日边疆的传统方式不能与之抗衡的。

因为铁路而来的“现代化”和“西方化”,现在还保留在呼伦贝尔盟的城市街景中。位于呼伦贝尔盟南侧的阿尔山国家森林公园,有一处被称为中国最小也最美的火车站。这是一栋低檐尖顶二层日式建筑,既有东洋建筑的韵味,在背后森林公园的秋色掩映下,又仿佛阿尔卑斯山脚的欧洲小镇门户。而在另一个森林公园莫尔道嘎沿线,随处可见的木刻楞建筑,则深受北亚西伯利亚农庄建筑风格的影响。房子由木头和手斧建造而成,地基是灌上水泥的石头,房屋主体的圆木间垫有苔藓,木板上面和泥,泥上铺马粪,密不透风,可以抗拒零下几十摄氏度的严寒。远看房子敦厚齐整,像是北欧童话中的场景。

但随铁路而来的,远不止漂亮的西洋景观那么简单。最初建在这里的铁路,只有1287公里是由中国人自己投资修建的,1723公里属于中国东部铁路局,由俄中共同经营,还有1110公里属于南满铁路局,这是日本人控制的。其余段铁路由中国人经营管理,独立或与英日合作,但都是用日英贷款修建的。纷繁复杂的铁路庄家背后,是这片土地上新的势力战争。与长城划分疆界时代不同的是,来自西方的陆地文明和海上文明以铁路线为依据,同时进入这里,并为争夺资源和控制权大打出手。

1939年5月至9月,日本关东军、伪满洲国军与苏军、蒙古军队几十万人,在呼伦贝尔盟与蒙古之间一片半草原半沙漠的荒原诺门罕展开激战,双方调用了除海军以外的所有兵种和现役装备,尽出主力大动干戈。日本关东军在这场战役中的失败,推倒了日本法西斯最终覆灭的第一张多米诺骨牌。日本军部向西侵略的企图自此落空,促使日军不得不放弃北进政策而选择进攻太平洋。诺门罕战役因此被日本史学家称为“日本陆军史上最大的一次败仗”。

上世纪90年代,日本作家村上春树来到呼伦贝尔盟,实地追寻战场遗迹——一片“在夏天日暮时分漂亮得教人透不过气,然而却几乎没水,根本不能耕作且到处是蚊虫的土地”。“几十年前人们竟然在这里浴血奋战,数万之多的士兵被击毙,被火焰放射器烧死,被坦克履带碾死,被因炮击而崩塌的战壕活埋,或者不愿意当俘虏而自杀,还有数倍于此的人身负重伤,失去手脚,想到这,心情不能不黯淡下来。”村上春树在书中写道,“这一带原本是牧民赶着家畜,按季节从这里移去那里的谁的东西也不是的土地,必须在此作战的几乎唯一的理由是军部的面子和万一碰巧的冒险狐疑算计。”据说参加战役的大部分日军是全副武装从海拉尔徒步赶到国境线,“看书时也只是作为知识认识到‘是那样啊,而实际来现场一看,面对那一行为意味的现实性艰难困苦,我不由瞠目结舌,同时也深切地感到当时日本那个国家是何等贫穷。为了使日本这个贫穷国家生存下去,而在‘维持生命线这一‘大义之下侵略中国这个更穷的国家,真是无可救药”。

如今呼伦贝尔盟境内的铁路沿线,已经听不到残酷且荒谬的战争悲歌了。莫尔道嘎林区的小镇太平,曾经是战火烽烟的焦点——既是日本关东军警备司令部所在地,也是东北抗日联军创始人之一赵尚志的活动基地。七八月份旅游旺季刚过,小镇从汹涌的游客人潮中松了口气,呈现出静寂美丽的面貌。街道两边是一栋栋齐整但空洞的木刻楞,偶有人影一闪,便消失在房屋或道路的拐角处。房屋背后是覆草的连绵丘陵,像一道望不到边的绿色矮墙。本想翻过去看看后面有什么,但每往深处走,都能听到丘陵脚下的房屋边,传出看不到身影但充满威胁的狗叫声。宁静美丽中又有点隐隐的紧张感,让人回想起曾存在于这个边城沉重而危险的火种。

马匹和猎人

从临江到黑山头,一路沿着额尔古纳河溯流而上。这段路程是最贴近国境线的地方,对面就是俄罗斯。傍晚登上临江边的山顶,对岸的风景像老式宽银幕电影的画面,在夕阳的余晖中徐徐展开。额尔古纳河上浮动着太阳落山前的投影,像座金色的浮桥横跨水面。漫山遍野的青草绿树,从高处铺陈到河边。沿河公路上,一辆老式公共汽车翘头行驶,在浓荫中时隐时现。

对所有想进入这里的势力来说,俄罗斯人天然跟这里保持着最密切和最长久的联系。早在现代交通尚未进入这个地区前,额尔古纳河两岸的居民就有着贸易和族缘往来。“二战”阴云消失后,日本人几乎尽数退出了这个区域,但俄罗斯民族仍然借助贸易的力量留在了这里。在黑山头,一位俄罗斯族妇女颇为自豪地跟我回忆,上世纪80年代,她将几沓现金缝进衣服内层,从几公里外额尔古纳河边的口岸,到俄罗斯城市中买卖货物,赚取高额差价。直到今天,河对面村庄的牧民还常来这边的草原买牧草。沿着额尔古纳河流淌出的边境线,从临江到恩和,再到室韦、黑山头,都是俄罗斯族人的聚居地。他们大多是从长城内移民至此的汉族居民与俄罗斯人结合的后裔,住在草原和城镇交界地带,既精通草原生活的精神,又明白现代贸易的规则和奥妙。

高大叔就是这样一位新移民。他身材壮实,略带棕黄的眼睛,被两坨红彤彤的脸颊肉挤成一条细缝。长相算不上美男子,但在言谈姿态中,潜伏着一种打动人的力量,既包含战斗民族的粗犷和野性,又不失礼貌和见识。他说自己的家族在此地的历史始于上世纪初,爷爷从山东移民到这里,赶着马车去河对岸的村庄娶回俄罗斯姑娘。奶奶嫁过来后,虽然家乡只有一河之隔,抬头就能看到对面的村舍,但却再没回去过。

高大叔家在黑山头镇附近的草原上,那里是定点放牧和旅游业的交界地带。他有7000多亩草场,牧养着上千只羊、十几匹马,他还搭了两个蒙古包,在夏季时做家庭客栈接待游客。和那些在城镇中心的旅游从业者不同,高大叔对草原生活有着切身的理解。他家进门的土墙上挂着各式各样放牧工具:裹着毛皮的赶羊棒、用几股牛皮绳细细绞成的马鞭、麻绳搓成的三脚马绊,还有细长的套羊杆和粗大一些的套马杆……回忆起早年间的草原生活,高大叔的讲述简单又充满情感。

“没有摩托车汽车的时候,我去哪里都是骑马,就算到200多公里外的室韦跟朋友喝酒,也是骑马去。带上两匹脚力好的马匹,去的路上骑一匹,走到水草好的半道,用马绊将走了半程的这匹马停在路上吃草,然后骑另一匹马接着跑。喝完酒往回走,再在半道换上这匹吃饱喝足的马,当天就能到家。”

“那时候的草原,水泡子还不少,夏天苇子长得比人还高,水边到处是山丁和柳树。我常常骑着马,背上双筒猎枪,带上几只草原大笨狗,就是现在家门口拴着的黑黄色那种。这种狗攻击力强,但比藏獒更好驯服。带着它去草原打猎,看到旱獭或者孢子,就骑在马上瞄准,枪响后,都不用下马,狗就冲过去把猎物给我叼回来了。”

“那时候草原上还有狼群。有一次和一个蒙古族朋友去草原深处赶马,太阳快落山时被七只狼跟上了,它们分两队包抄我们。但它们不想吃人,想吃马。马对草原上的男人来说是最重要的牲畜,我当然不能让它们把马吃掉。一路握着枪,紧赶着马跟它们周旋,不让狼群把我们前后围住。这七只狼一直跟到我们的牧民点上,始终没机会下口,最后跑进一家牧民的羊圈,咬死几只羊吃掉了。”

“马匹重要的那些年,盗马贼也特别厉害。有一年冬天他们从牧民村子里偷了70多匹马,想赶过冰冻的额尔古纳河去对岸卖掉。马群过河时挤来踏去,冰面破裂。全掉在河里冻死了。最后公安赶去时,冻死的马匹还保持着落水时的姿势,仰头扬蹄,什么样儿的都有。按说冻死的马肉淤了血,不好再吃了,但最后外面来收马肉的贩子全收走了。”

“冬天是打猎的好季节,可因为打猎死人的事也有。大概是上世纪七八十年代,有一年根河那边的一个鄂温克人沿着额尔古纳河追猎物,追到我们这里,碰上俄罗斯族的一个猎人。两个人一起喝酒,都说自己的枪法有多准,最后决定比一比。先是鄂温克人一枪打中了百米外的一个目标。俄罗斯族猎人说,你站到同样的距离,头上顶个碗,我一枪能把碗打碎。鄂温克人也是‘虎,真的顶碗站到百米外,俄罗斯人借着酒劲,抬枪就打,子弹正中鄂温克人的脑门。俄罗斯族猎人将他的尸体埋在了额尔古纳河边的积雪中,春天冰雪化了露出尸体,这事才被发现。鄂温克部落来了好几十人,背着猎枪找公安局要人,要求把俄罗斯族猎人带回山中处置。公安部门劝说了好长时间,不能用私刑,但保证会给鄂温克部落一个交代。最后那个俄罗斯族猎人被判了死缓。”

讲这些故事时,高大叔语调平静,棕黄色的眼珠眯缝着,看不出任何波澜。那些发生在草原上和界河边频繁的危险和死亡,仿佛都是这里理所应当的平常生活。如今,边疆生活中惊心动魄的部分已经消逝了大半。政府没收了民间的所有猎枪,终结了猎人这个职业。大部分草场也已经分到各户,草原的流动性已经大大降低,马匹不再是牧民最重要的牲畜。我们这一路上看到不少没有主人看管的马匹,散布在草原的湿地边,秋天的白桦林里。一年中的大部分时间,它们都由头马带领着露宿山野,直到寒冬来临才会回到家中的马廊避寒。高大叔的十几匹马也这样放养着,虽然已经很少用马,但高大叔常常在早晚时分骑着摩托车到草原深处去看看它们,这些马匹代表着他记忆中的人马相依驰骋旷野的草原时光。

羊群

又是一个日暮。羊群像流水一样,挤在一起往同一个方向不知所谓地快速移动着,尖蹄急切踢踏在土地上,发出沉闷的嘚嘚嘚嘚声。它们在躲避羊倌的追捕。夏秋季节是草原上蚊蝇最厉害的时节。苍蝇喜欢把幼虫繁殖在绵羊肥肥的尾巴尖下,幼虫破壳后生出蛆虫,将绵羊的尾巴咬出一摊模糊的血肉。如果不把这些尾巴淌血的绵羊抓出来上药消炎,很可能整个羊群都会被传染上“烂尾病”。这个时节,羊倌每天会提早一点把羊群赶回圈,将尾巴淌血的绵羊一只只用套羊杆套住,逮住后腿拖出来给它上药。

对羊群来说,要理解并配合这种充满善意的抓捕行动显然是件很困难的事情。在所有的草原牲畜中,羊群被牧民认为是最难沟通的一种。“它太笨了。”蒙古族司机回忆他小时候的放牧经历时,对羊群的智商大加抱怨。草原气候多变。夏季的雷暴,冬天的风雪,秋季的山火,春季的尘暴,都可能让天地瞬间变色,但羊群从不懂趋利避害。“风暴一来,它们立刻就会迷了方向。大雪来了,它们也待在原地一动不动,直到被大雪埋住。”传统的放牧都不设围栏的,牲畜在吃草过程中走失或者混入别家的羊群是常有的事。放牧者必须具备的一项本事就是能在一大群牛羊中辨认出自己的牲畜,这不仅需要放牧者有极好的观察和记忆力,还要他和牲畜之间能在天长日久的相处中建立起一些微妙的心理联系。“如果是牛或者马混群,主人去找时,听到主人的声音,自家的牲畜是会给一点反应的,但是羊就做不到。”

几乎所有的老牧民都会讲出一大堆关于养羊的麻烦,这是游牧粗放经济中最费工夫的“细致活儿”。羊群特别容易受到一种致命病菌的感染,因此每年要打预防针。春季和秋季,还要给它们洗药浴——每家挖出一个大土坑,泡好药水。羊群胆小,不敢下水,还得一只一只往水里推……但一路上看到最多的风景却是草原上的羊群,它们是这个时代放牧经济的胜出者——在牧民家庭的牲畜结构中,羊群的数量远远高过了牛和马。

拉铁摩尔分析过游牧社会中各种动物的作用:“马在战争中特别有用。使用骆驼的技术可以自由地在最贫瘠的草地上来往,也可以利用它到达距离较远、水草较好的地点。牛和牦牛生长在草地和高原上,比其他牲畜的乳及肉的产量多。喂养得好的牛,在拖挽原始粗重的车辆的力量上比马或骆驼要强。”

每种牲畜各有所长,分别满足游牧生活所需要的食物、迁移和征战,但没有一种动物比得上羊对草原游牧民族提供的经济价值。今日的蒙古人和古时一样,羊供给他们以羊毛,制造盖蒙古包用的毛毡。羊皮可以做衣服,夏天有羊乳,还可以做奶酪和奶油,供冬天食用。羊比其他牲畜更具有食住衣和燃料的基本经济价值,到今天仍然如此。在高大叔的院子后,用羊粪垒出一长排矮墙,是这个家庭足够用一整年的燃料。

拉铁摩尔曾总结草原游牧生活是移动性与固定性的平衡,移动性的极端是马上的战士,固定性则代表财富的累积。在不同的时代,两种特性有着不同的比例组合。以此标准来看,今天的草原在财富累积的需求上,已经完全压倒了移动性需求。马匹在牧民生活中的边缘化,不能负重且移动缓慢的羊群比重增加,是这个时代牧民们找到的经济平衡。羊倌的价格也因此水涨船高,草原上一个成熟羊倌一年的薪水有近10万元。在羊群的喂养上,也已经有了越来越多类似田地精耕那样更细致的操作,比如为一只被苍蝇蛆虫烂尾的羊上药。

套住的羊被拉到羊圈外后,羊倌压住羊的腿脚,他的妻子则拨开羊的大尾巴,用镊子在血肉模糊的尾部夹出蛆虫,再用糊墙的刷子抹上掺有机油的黑色药膏——机油的味道阻挡些许苍蝇靠近,最后撒上一把炉灰。每只被抓住的羊都像末日来临一样,奋力踢蹬挣扎一番。等治疗结束后从地上一跃而起,劫后余生般围着周边的空地跑跳一圈,再回到围栏外,淡定地观看同类经历自己刚刚经历过的恐慌。

当羊倌和羊群忙碌奔跑,与苍蝇的蛆虫血肉模糊地搏斗时,半轮月影出现在天空。这是草原一天中最温柔的时刻。太阳落山的地方,玫瑰色的光辉透过云层照耀着浅浅昏黑的大地。暮色从地平线上薄雾般悄然升起,天地之间一片青莲色。世界在安静下来,刮个不停的风声变弱了,房子围栏前一直迎风猎猎摇动的旗子也像累了一样耷拉下来。干燥而清净的空气中,散布着割了的青草气味,低头甩尾的马匹在山脊曲线中默默啃噬着寸草。

牧民

在黑山头的第二天,高大叔开着皮卡,带我们去陈巴尔虎旗的草原深处寻访那些尚在游牧的蒙古族牧民。历史学家翦伯赞曾经称赞呼伦贝尔不仅“现在是内蒙古一个最好的牧区,自古以来就是一个最好的草原”。但随着一些现代产业的进入,矿业、精耕的规模农业、旅游业都在分割着草场资源,可为游牧的草场已经大大减少。陈巴尔虎草原是游牧蒙古族人的保留地,这里没有耕地,没有旅游宾馆,看不到什么现代世界的标记,只有无边的甚至不乏单调的绿草地。

汽车沿着草场中仿佛通向天边的土道,颠簸在草原起伏的曲线中。远处,打草车穿梭在云层投射的阴影里,11个滚轮的搂草机,大蜈蚣一样横扫草地,把割好的牧草聚拢成一道道草线;像宫崎骏动画片《哈尔的移动城堡》中浑身披挂着绞盘链条的打捆机,沿着搂好的草线将牧草吃进肚子,然后从尾部吐出一个圆滚滚的草捆。

一大群羊像大片摇摇摆摆的厚实棉被,正从道路一侧的草场转去另一边。等羊群过路的时候,路边围栏里一位牧羊人对着我们喊了一声“高三儿”。“高三儿”是高大叔的小名。这位牧羊人叫达西尼玛,是高大叔打小认识的朋友。他穿着滚金边的深蓝色对襟长袍——这是陈巴尔虎地区蒙古族牧民的传统装束,身材高大挺拔,红黑的大脸盘,笑起来露出一口醒目的白牙。

达西家是最正宗的游牧牧民,住在距离城镇还有相当距离的草原深处。他小时候和父亲一起带着家里的牛羊制品,到黑山头镇上换草原生活需要的盐、糖等生活用品。从住的地方骑马到镇上要一天多时间,晚上就留宿在高大叔家中。现在公路边的牧民大都改为定点放牧,并加上点旅游贸易等混合经济,达西尼玛还坚持着父辈的生活方式——不会耕种,也不做其他产业,在夏牧场和冬牧场中间来回迁徙,放牧牛羊换取所有的生活物品。他说游牧才是养牛羊最好的方式,但这个传统也让他离市场也更远。牲畜的价格都掌握在中间商的手里。今年夏季没有下雨,牧草稀疏短小,每亩地的出草率大约只有去年的1/3,为了让牲畜过冬不挨饿,达西不得不考虑卖掉一些羊减轻草场的压力。但外来的羊贩子把羊价一压再压,2013年以前每只羊能卖800元,现在的收购价不到400元。

为了节省成本,达西没有请羊倌,自己放牧1000多只羊。为了照顾孩子上学,他的妻子和两个女儿已经一起搬到城里,家里正是需要用钱的时候,达西一个人待在草原深处放牧羊群,其中的孤独和辛苦可以想象也难以想象。“为了孩子,就忍受两年吧。”他像下定某种决心一样,“啪”一声冲着羊群空挥了一下鞭子。

隔着围栏,高大叔和达西尼玛聊起了一些生活在草原更深处的幼时伙伴,听到的大多不是好消息。外人看来风景如画的草原,生活其中的人命运却薄如蝉翼:有得病去世的,有喝醉酒错手杀死妻子然后自杀的,最不幸的一个家庭,四兄弟已经只剩一个。两人倚在围栏边,略带点叹息和凝重的表情说着话,羊群已经自顾自啃着草往前,消失在一块缓坡的后面。

达西曾经有机会离开这里。上世纪80年代,他所在的公社选了三个牧民去内蒙古民族大学,学成之后就是国家的后备干部。但三个人都没法习惯城里的生活,一个得了抑郁症,一个天天喝酒,达西虽然没出什么事儿,但也半途辍学,回到草原继续放羊。当高大叔提起这段往事,达西只是淡淡咧嘴一笑。纯正牧民生活和城市的差距,是一个城里人无法理解、草原人也无法解释的话题。高大叔说大概是2010年,自己送孩子去城里上大学时,看到一个蒙古族孩子无法融入集体生活。“大家在操场列方队,他不参加,一个人蹲在操场边摆弄草玩。我问他为什么不去排队,他说他不会。这个孩子后来退学回家了。”

眼前这块达西尼玛和祖辈放牧的草原像微波荡漾的大海,站在稍微高一点的地方,似乎就能将草原尽收眼底,但又感觉即便站到再高的地方,也无法看到草原的尽头。耳畔风声一刻不停,脚边的每寸草每朵花,甚至每块小石子都在随风微微颤动,但举目远望,整片草原又像块化石般一动不动。在这样苍凉无垠的地方生活,会给人的心理打下什么样的烙印,以至于跟现代生活隔着难以弥合的鸿沟,外人难以明了。甚至高大叔也说,和这些从小一起长大的蒙古族朋友之间已经疏远了。那是一种潜滋暗长的分裂和距离感——这种分裂不同于当年长城所分割的两种文明,它存在于同一区域内,甚至曾经联系密切的人群中。“不知道为什么,可能是因为感觉过得不如外面的人,他们显得很冷漠,不愿意和我们交往了。”

孤独

我们在草原上见到的最后一个蒙古族牧民是周金宇。很多蒙古族人都取了一个汉族名字,用于和外部世界交流。他们的蒙古族名字通常很长,就只在同族人之间使用,就像是一种隐秘的符号。

周金宇是一位老羊倌,在陈巴尔虎旗草原上给人放牧几十年,现在已经年近六十,头发斑白,脸上布满如李尔王般深刻的皱纹。他放羊的地方在草原更深处,除了他住的蒙古包,一辆生满铁锈的水车,还有羊群晚上休息的圈栏,看不到其他人类的物什。陪着他的活物,除了羊群,还有一匹马。原本还有一条狗,但半个月前得病死了。“我哭了一整天,那是条好狗,能帮我赶羊呢。”周金宇说。不知道是因为太久没有人对话,还是天生如此,他话音有些混沌难懂。蒙古包前就是一个月牙形水泡子,一群水鸟在稀疏的芦苇上空盘旋,他放牧的羊群在远处草坡吃草。依然是一个风景如画的地方,依然让来者感觉到难以抚慰的孤独。

我们到的时候,周金宇正在帐篷中吃午饭。午饭是白糖掺面包和煮土豆,伴着手边一台tecsun小收音机放出的蒙语歌曲,沉厚的男声随着悠扬的曲调呢喃低唱。帐篷中除了一张床、一张吃饭的桌子和凌乱摆放的锅碗瓢盆外,还晾着两张熟牛皮,散发着一股冲鼻的膻腥味儿。这是周金宇的手作物。将生牛皮用水泡胀去毛,再用帐篷前一根树干制成的牛皮碾子将牛皮碾软,然后放进牛奶中浸泡数日,晾干后就是韧度很好的熟牛皮,割成细条后绞成马鞭,或者编成套马杆的皮绳,能用很多年。周金宇制作的皮绳让高大叔赞不绝口,这是靠时间和专注累积出来的物品。他每天除了赶羊,就在帐篷里,听着收音机里的蒙语歌和蒙语新闻做手工,床边已经积了半口袋编好的皮绳和马鞭。“你们在外面问问有没有人要,让他来这里,100块一条。”他用混沌的口音说。

孤独生活的劳动者大多有一双很灵巧的手。周金宇的生活让我想起了第一天在山中遇到的那位鄂温克人。同样是脸上布满灰尘,说话做事也有些大大咧咧的粗鲁劲儿,但手指却纤细修长。每天把驯鹿放进树林后,他就坐到白桦树林里的窝棚内,用白桦皮做各种手工物品。他还很自得地给我们展示他的车钥匙链,上面稀里哗啦挂了一大长串用鹿蹄磨成的挂饰,用鹿皮穿成,捏在手上有一种湿乎乎的质感。他还用鹿角雕成烟嘴,吃饭的间隙点起一根烟,用鹿角烟嘴叼着,香烟凭空长出一大截,斜贴在他暗黑消瘦的脸上,他努力叼得自如的姿态显得有点滑稽。

那天晚上他为我们做了三个菜:辣椒炒牛小肚、辣椒烧泥鳅,还炒了一盘豆芽菜。“这个给你。”他颇为周到地说,“男人有了下酒菜,也要有盘给女人吃的菜。”吃饭前,他从墙角拎出一桶白酒,倒出满满一大杯,先泼一半在尚未熄灭的灶火里,灶台上噗地腾起一大团莲花状的火焰。

除了手工,能消解放牧生活孤独的,恐怕就是酒了。草原牧民和山中猎民一个共同的爱好是喝酒,都是那种不管不顾的喝法。这里因为喝酒引发命案甚至伤害亲人的案例并不少见,越是草原或者森林深处的人,喝得越厉害。

我们在山中夜晚的酒局也很快出现难以控制的场面。鄂温克人用水杯盛酒,一杯一杯喝下来,待客的热情已经渐渐被酒精催化为一种自说自话的欲望。他的话滔滔不绝,先是说这片森林的生活,白桦树皮烧成灰可以治小孩拉肚子,苦苦的归心草可以治心脏病,甚至摔伤重度骨折也可以依靠喝鹿奶痊愈,然后说到鄂温克族人越来越少,最后说到国家下拨给驯鹿养殖户的补助金没有到位,他们得不到新的鹿种,驯鹿也面临着种族危机……夜越来越深,他的话像桶里的酒一样无穷无尽,不能打断,也不允许结束。“我是主人,主人没走,谁也不许走。”说这话时,他的嗓音低沉有力,在漆黑的夜色中让人感觉可怕。

我开始觉得,我想象中的游牧者的孤独是难以靠近,也不可安慰的。经年累月的独自生活,就像时间冲刷出的深深的河床,孤独则像河床中的水流,沿着既定的轨道向前奔流。任何想终止这种孤独的行为,不过是在河流中激起一些自不量力的浪花。作为一个来自长城内的完全的外来者,我这才体会到高大叔所说的因为分裂导致的距离感——那是一种情感无法给予和交流的遗憾。我曾经想象这是一个善意且美好的山中夜晚。我们留下来和鄂温克人一起分担林中的孤独和黑暗,第二天早上能看到清晨的阳光从白桦林的枝叶间照进来,整片林子都好像闪着金光——鄂温克人说这是森林最美的时候。我们想象他清晨坐在白桦树下开始手工的模样,那是一种最接近森林猎民生活想象的美好画面。但我们最终没有在帐篷里过夜,而是像逃离什么一样连夜离开了森林,离开了酒桌边那位接近烂醉的鄂温克人。因此,我们没能看到清晨的白桦林,也没能看到鄂温克人在林下窝棚里平静专注手作的模样。