可“雕”可“塑”何处寻

2016-09-30马钦忠

马钦忠

一、当雕塑没有技术门槛之时,还有什么不是雕塑?

纵览当下中外视觉艺术展览场所,你可以看到各种各样的被称为雕塑的空间陈示物:一根木头,几块石头,一堆破旧废铁,甚至是迎面袭来的臭气熏天的垃圾……如此等等,制作者有职业雕塑家、画家,还有不知是什么专业杀出来的神仙。无疑,在这众多样式,各物杂陈,无所不包的“堆积物”面前,我们用“雕塑”称之,并赋予它们一个具有相对一致性的称谓,去描述它们的基本性质显然是困难的。可我们对那些没有雕塑技能的“作品”,一概视而不见,似乎也不足以言之凿凿,因为有越来越多的理论书籍和展览图册以“雕塑”称之。

依据传统的定义,雕塑是由雕、刻、塑三种方法对各种可塑材料进行创造的空间造型艺术,因此,对可塑材料的性质的空间塑造是它的基本特征。但是,当我们在那些艺术实践中被称为雕塑的作品越来越少,乃至看不到这种特征之时,我们必须弄清楚这样三个问题:其一,在现代意义上的雕塑作品中还有多少可“雕”可“塑”性?其二,当没有这些或大部分失去可“雕”可“塑”的人为痕迹之后,它们的特征有可描述的共同性质吗?其三,为什么会发生这种从可“雕”可“塑”到无雕无塑且还称之为“雕塑”的艺术品?

我想对雕塑的这一状况,先从三个经典论述开始。

第一,亨利·摩尔的雕塑活力论(Vitalism):雕塑之意义在于其自身独立的韵律的构成,摆脱它所表现的对象的想象、隐喻等,“在我看来,一件作品首先必须有属于自己的活力,我不是指对生活活力的反映,或者是对运动、肢体活动、跳跃、舞蹈形象等活力的反映,而是作品有内在的被抑制的能量,有属于作品自己的强烈的生命力,不受它所表现的对象的左右。”

第二,里德的论述,是基于20世纪雕塑但仍然固着于作品在空间的独立性描述这一性质在罗丹,让·阿尔普和亨利·摩尔3人之间,作品特征风马牛不相及,但在体量感、块面感、起伏感3个方面有着共同性质。

第三,针对最为广义的雕塑,指出不论是传统意义上的有雕有塑,还是当下意义的无雕无塑的装置、现成品、无所不尽其极的新材料,新手法的使用,它们都共同关注下述基本问题:①建筑与人的尺度;②语言被视为对象又是工具(Language Viewed as object and artifact);③选择材料的意图是为了实现强化、更改、疏导意义的符号学的目的;④在选择场所和地点方面着力于作品意义的实现;⑤在已知的多变空间中,有把作品意图推广到社会的,传统的甚至哲学的表述上去。

上述3种定义,分别从3个方面论述了关于雕塑的“基本”特征。摩尔是从一件三维空间着眼作品如何自足而又充满生命力;里德是从不同类型的雕塑共同具有的审美基本特征立论;而Robert Hobbs是从场所、范围、外在关系、语义构成看待雕塑的场域生成。这3种论述可以涵盖一百余年来雕塑发展的所有类型,但结果是扩展到无边无际的“雕塑”。

那为什么还要称之为“雕塑”?差不多在半个世纪前里德就意识到这个问题。他说:“我们继续把所有独立的三维造型艺术作品称为雕塑,然而现代社会则见证了三维空间艺术作品的问世,它们完全没有‘雕甚至也无‘塑的意味。”最后,他提问道:“那么,人们必然会问这样一个令人极度不安的问题:在多大程度上这门艺术还保留着传统意义(或语义学意义)上的雕塑性?”

于是,雕塑的艰苦的技术训练化解为没有任何“门槛”的制作和堆积方式。你只要能找到一个仿佛看起来颇为动人的理由——有足够的金钱,调动策展人和展示场所的主管者,你便可以把一堆任何“废物”堆到美术馆并指称说:“看,这是我的雕塑!。是时代病了还是雕塑病了?更困难的是,我们必须回答一个学理的最根本问题:还有什么不是雕塑?

我要说,不要以为乱堆几块石头,摆无数瓦片,把鸡窝狗窝弄到美术馆就比那些老老实实做—堆人体当代,就前卫,就有思想。错!当代艺术弄出的垃圾比传统的艺术创作一点也不少。当代艺术对当代艺术的破坏,比来自所有其他领域的破坏更加严重。

二、雕塑怎样成为无“雕”无“塑”的?

我不是雕塑史专家,选择这三本书为标本纯属偶然,特别是其他两本,即A·M·Rindge的《雕塑》,出版于1929年,是一本以雕塑基本问题为线索的雕塑概论;第二本是Thomas MeEvilley的《怀疑时代的雕塑》,出版于1999年,是一本以人物为线索的当代雕塑论集,居于这两本书之间的便是里德的<现代雕塑简史>,出版于1964年。最近由易英翻译成中文出版的英国学者考西的<西方当代雕塑>关于现代主义的基本观点皆本于里德和格林伯格的定调;且以里德的定调为主。

我论述的重点是Thomas McEvilley的《怀疑时代的雕塑》。它和我们目前面临的问题关联度更高一些。

Rindm的《雕塑》的理论依据是罗斯金(Rustin)的时代强调艺术与科学的协同性并以古希腊审美传统作为评价基础,罗丹被认为是继承了自古希腊以来的艺术传统;之后的雕塑现状,该书作者已完全无法接受。在他看来,布德尔不过是沿袭了公元前6-5世纪的古希腊风格加上了一些时尚因素,演及到布朗库西以及立体主义,简直就是恶俗之极。未来主义博乔尼(Boccioni)和达达主义阿尔西品科(Archiperko)是造成当代雕塑混乱的恶手。布朗库西作为抽象雕塑的使徒更是臭名昭著。他的《空中之鸟》(The Bird in Space)不过是一件有小品味的工艺品摆件。他的所谓才能不过如娼妓那样拥有众多做爱经历而从来不会有生育结果。很显然,在Rindge眼里,雕塑必须有雕塑技艺,充满古希腊所赋予雕塑的那种宁静,崇高,典雅,充满情节性和纪念性的美学精神。这很适合于我国改革开放前的雕塑审美精神和价值取向。

第二本书是里德的《现代雕塑简史》。毫无疑问,我们今天关于现代主义时期雕塑的评价,读解的基本概念工具大多皆创于里德。他和格林伯格的理论研究和评述工作共同奠定了现代主义时期视觉艺术解读的法典;虽然格林伯格乘机塞进了不少说不上多高品质的美国货。埃尔提出的问题是一个“谜”。而在我看来,就是—个作品、场所、艺术机构的三角互蕴形成视觉艺术构成的新语境的体制认同。

对丹尼斯·奥本海默(Demis Oppmheim)重复用金属丝在身体上压出各种仿佛受虐痕迹然后观看消逝,然后再施压的类似创作:作者给出的答案是。错误的正当性。(The Rightness of Wrongness)。

库纳里斯(Jannis Kounellis)是意大利“贫穷艺术”的重要代表,他用废旧物品和日常生活物品、材料、废弃的不被重视等等任何“低级”的东西制成“高贵”的艺术品,甚至直接把12匹马带入画廊,排成圣祷仪式,他要说的是:艺术是任何东西,艺术什么都不是。

萨玛拉斯(Lucas Samaras)致力于“亲密而致命”(Intimate but Lethal Things)的人的虚伪和真实的内核的揭示,力求剥去人的“面具”之后的残缺特征,特别是那些著名人物的“面具”背后的残酷真实。

于是,我们看清楚了:雕塑近百年走向无“雕”无“塑”的历程:雕塑的概念拓展,首先是由写实造型的空间肌理的简化、简化、再简化,并从印象派到立体派以及抽象绘画那儿借取造型方式和革命手段,进一步由杜尚开辟的现成品的挪用,观念表现方式越益强化,以致于只要堆成“观念”,就是精神层面上的雕塑了,于是形成了所有雕塑技术门槛的消解。Thomas McEvilley的论述由这种彻底的消解找到了一个合理性解释:只要在这空间中的可视的堆积物中找到一种“思想”,就是雕塑。“怀疑的时代”当然可以用颠覆雕塑的方式做雕塑。那么,雕塑可以是任何物。有趣的是按他的立论进一步推论的结果,他的这本书等于白说!

三、无“雕”无“塑”之物怎样被指定为雕塑?

最近由易英翻译成汉语的安德鲁·考西的《西方当代雕塑》,讨论范围从1945年到1995年,就他的雕塑概念看,只要在—个特定的供展示的空间而不是挂在墙面上的展品,几乎都在他的“雕塑”这一名称之下。比如阿孔奇1972年的行为表演即《温床》也看成是雕塑,该作品就是艺术家自己把自己关在笼子里手淫,同时借助一套个人播放系统将他的幻想播放出来,以表达关于“联结与分离,私人与公众领域之间的距离”。“我更愿意把这件作品看成是人的自我欲望和幻想成了人的囚笼。当然,其中,有—个小节就叫“作为雕塑的身体”,主要讨论的是行为艺术。

我要提问的是:在这个空间条件下,此空间有什么化腐朽为神奇的力量让一堆垃圾成为“雕塑”?是一个展呈体制在定义雕塑,还是雕塑被某个群体依据特殊权力授权而成为雕塑?

根据我的分析,由下述3个准则产生这种所谓的“雕塑”。

第一,特殊展览场所“给予”这些物品的意义

典型的例子可以意大利“贫穷艺术”为代表。这一群体几乎以任何廉价的垃圾、破布、废弃的钢架,以及动物等等当雕塑搬进美术馆和画廊、展场,以所谓“贫穷艺术”的主张去反对艺术的“高贵”“典雅”,倡导艺术就是与生活中的任何一件物品都没有区别。这种没有任何意义的物品之所以引起讨论并称之为“艺术”,在于这个展场本身对放置物品的意义“给予”。

萨拉·斯泽(Sarah Sze)的描述可为代表。她做作品都是用衣夹、提桶、火柴盒、塑料桶、海绵、电池、台灯、以及其他物品。如果一个女孩用她的物品摆放成涂鸦画,作为一个成年人,很容易被想象成—个恋物狂和癔病患者。对在1998年柏林双年展做的一件叫做《第二种外出方法》,她解释道:“当我装配展品之时,我是进了—个特殊的地方,就像我走进了一个家一样。我会对每一个地方都加以审视和研究,我会考虑其用途和历史,其特征和特性。我会用日光和钨丝灯来检查光线,我会检查空气,温度,电源、灭火器、出口标志和所有人类活动的标记……我欲何为?我的意图是什么呢?这正是一件作品完成后,另一件作品开始前,我才开始意识到的一些东西。”她这样说她的作品与空间的关系:“所有的空间都屈从于时间,不是吗?”斯泽曾经这样说,“因为我的作品构建得很单薄,空间的短暂性被掺杂了其他东西。换句话说,原始的空间是脆弱的,而创造的空间则无法将其留在地面上。”

从她的自我说明和作品之间的关系看,我认为是一个没有想清楚是什么问题而用物品摆成物恋拼图的游戏。当然,前提是不要拼命到其中去挖掘“意义”。

第二,特殊经历与特殊物品的个人关系呈现在特定空间

最典型的例子是博伊斯,他的“毛毯”和“蜂蜜”是他二战中在克里米亚从飞机上被击落后,当地人用这两样东西救了他的命,这便成了他反思战争,思考个体生命与大历史的宿命性的联系。正因此,他不认同杜尚用现成品创作作品的方式,理由是杜尚的现成品艺术是用物品自身所拥有的“物性”构成语境而产生意义,他追求的是物品与个体生命的自传性意义,从而形成艺术家和某个具体物的特殊关系。

这类例子,在当代艺术展览中非常普遍,几乎可以说泛滥成灾。非常著名的如布尔乔亚(Louise Bourgeois)的大蜘蛛,是她小时候的特殊经历,看着爸爸当妈妈的面把情妇带来家,而她母亲也只有忍耐,从而给她幼小心灵带来伤害,而蜘蛛的善行和她妈妈的默默奉献便成了她的生命乌托邦,蜘蛛便成了她寄托的代表。

美国艺术家Leonardo Drew用柴堆“垃圾”:他把各种废弃的木柴堆成独特形式的作品。这源于他生长在一个木柴成堆、垃圾遍地的环境,加上抽象表现主义的形式语言运用,变成了Drew的作品意义载体,结果就有了各种诠释。按这种诠释,把过去农村收获的各种草堆和柴垛拿到美术馆也丝毫不逊于此人。

另一位美国艺术家Dion Mark有一件叫做《关注拷掘》的作品,就是他自己作为一个田野考古学家的个人工作室:平时的工作服,专业工具书和相关资料、推土机、锤子铲子、塑料桶等,可能是因为“Conceming The Dig”联系到福柯的知识考古学,于是这件作品仿佛也有了特殊的意义。

第三,直接挪用材料,由材料的物品特征和图像识别产生意义

最著名代表是美国的杰夫·昆斯,他的所谓雕塑就是工艺品,玩具,直接从商品符号借用语义。从他制作于1978年的《充气式花朵和兔子》(淡黄和粉红色的兔子,用塑料,镜子和亚克力制成),到他2003-9年创作的《杂技》(红色充气大虾呈倒立在铁丝篓和木椅之上),以至延续至今的创作,自己一直表述为他是一位庸俗文化的思考者。他曾经说“庸俗是我们拥有的最伟大的工具之一;庸俗是一位伟大的诱奸者,因为人们会自动地去感知它,受它的影响;而且那也是堕落起作用的方法……我相信庸俗能立马带来救星。”那些从事当代美术理论和批评工作的人,一定要从这些个无聊的“主意”中去挖掘作品的“意义”,比如说“过剩的丰饶”“廉价的塑料饰品也合法有效”地成为“艺术品”。

还有一个因纽约联邦广场被移走的《倾斜之弧》总是被讨论到的美国所谓极少主义雕塑大师塞拉,也是这种挪用的执著执行者,他之所以敢把他的毫无想象力和创造力的极端乏味和枯燥的作品推广到世界各地,就在于他的推广人编了一个极少主义的神话。

更有趣的是Cidade Marcelo的一件叫做《I Mo vel》(2004年)的作品,其意可译为“坚如磐石”。作品说明说,创作者用超市手推车装载了61块砖,排列如极少主义作品,远处是圣保罗城市摩天大楼的迅猛生长,而承载了61块砖的小推车却随时可能崩塌,表现拉丁美洲的城市生长乌托邦的不可承受之重。

以上举例,不代表我都认可这些作品,不管它们出版于如何权威的艺术专著之中。目的是为了说明,这些作品离开了美术馆专业艺术机构的展览场所和所谓艺术评论家的“过度解说”,它们没有任何视觉文化方面的深刻旨意。接下来的疑问是:赋予这些作品的意义的场所或由场所组成的机构从何处来的威权和力量“给予意义”?给予其意义的“锚地”在何处?

四、雕塑的新生还是穷途末路

不可否认,这种无限拓宽的由特定空间机制生成的。雕塑。有诸多出色作品,如基弗2006年在法国大皇宫创作的一系列纪念性作品,安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)的《黑暗地带》,阿布拉莫维奇的《石中之蛇精》以及让人惊心动魄,把灵魂拷问逼向死地的身体表演。也无可讳言,这种类型的作品更多的是无意义的“出场”,资源和资金的浪费,其抄袭和模仿,重复丝毫不逊色于风情画和装饰画。

原由何在?这就是由美术馆、策展人,特定艺术机构和艺术家形成的体制机构进行的所谓“艺术生产”造成的。它的根本是背离艺术价值的源泉,背离于个体创作的生命自律这一中心。由于这种背离,艺术家的创作和作品的产生不是基于特殊的个体生命的依据,而变成了为体制机构挑选而创作的艺术工程项目。

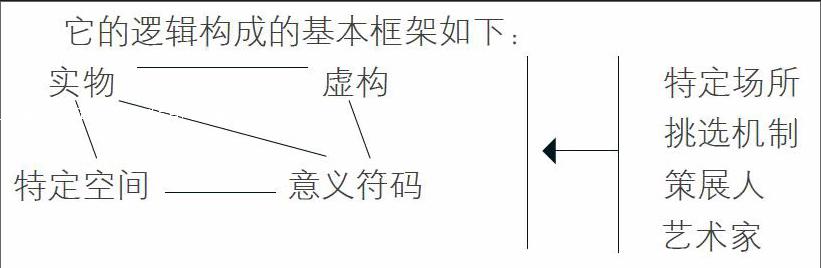

它的逻辑构成的基本框架如下:

这个框架表明,这种类型的“雕塑”意义的产生不在于艺术家,在于这个“话语”组织;只要这个话语组织接受某物,无论它是何种东西,意义就生成了。请注意,艺术家处于这个话语圈的最底层,是这个话语圈的提供语素的工具。一位出色的策展人和若干优秀专家组成的挑选机制,或许可能“运作出”优秀的作品;但这几个要素在每一次的活动中都达到最优化的组合几率是非常低的,因此,我们看到更多的是美术馆这个神圣的场所变成了“垃圾空间”。这个短语不是我发明的,是建筑师库哈斯用来描述当代城市的文化空间:“博物馆是假装圣洁的垃圾空间,这里的空气无比神圣,以包容和疏忽而引起改变,把‘坏的空间转变为‘好的空间,比如路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)的雕塑《蜘蛛》安放泰特美术馆就是这样的典型。”而我们正面临着这样一个建立在消费,个性化和庸俗化信息之上的新的社会——视觉秩序。

对此种状况,理论界早有察觉,但均未击中要害。1979年,罗莎琳德·克劳斯从传统雕塑退出历史舞台到抽象雕塑担当主流到装置艺术和大地艺术与城市空间的密切构成,用。否定性。概括这一拓展的特征,即所有空间的物品皆是有用的,唯独这种新的“雕塑”是无用的。因此是“否定性”的。这儿的问题:自古至今,纯粹艺术在外空间的特征——皆为没有实际用途的;“否定”云云不准确,或用“可直接识别度”和“非直接识别度”称之或许更明晰。

德国批评家汉斯·贝尔廷更直接地说,试图从一个单一概念对这种现象的艺术史写作是不可能的了,唯有多学科协同、多种理论模型建构、接受与传媒介质等方面去探知其未知性。于是逼出了乔治·迪基的“体制理论”的观点:

“艺术家是在创作艺术品过程中参与理解的人。

“艺术品是某种为了向艺术界公众呈现的被创作出来的人工制品。

“公众是这样一批人:其成员对向他们呈现的某对象已经有了一定的理解准备。

“艺术界是所有艺术界系统的总和。

艺术界系统是艺术家得以向艺术界公众呈现艺术品的—个框架。”

这种描述性的所谓杨心理念是经受不住深入分析的,如“公众”如何能保证有了一定的“理解准备”?谁调查过每天去美术馆去博物馆的观众有“一定的理论准备”且成为“艺术品”实现的一个组成部分?这种“艺术界”的说法,在一个对当代艺术认为其意义是“零”的学者看来,就是一个利益合谋的“艺术圈”。

此人就是法国著名社会学家让·波德里亚。他说,当代艺术的作用是“艺术圈”的共谋所制造的艺术品神话,实质是资本征用它进行增值的工具。沃霍尔的作品让人兴奋就在于他赋予了任何物品皆可作为艺术品。因此,所谓“艺术界”的体制系统就是“圈内人的买卖”:“它包括了一种无效的内行知识,无须轻视,你不得不承认,在那里,每个人都在残余物、垃圾、空无之上工作。”。

波德里亚的评论鲜明地表现了当代法国哲学家的共同偏好,语不惊人死不休,宁偏勿全,攻其一点不顾其余。但是如杰夫·昆斯一类被推举为美国乃至当代艺术的杰出代表,倒的的确确是美国这个强大的“艺术界”的“体制理论”“共谋”的杰作。

我不同意波德里亚说的当代艺术是“零”,是一场整体“谋划”的“艺术圈”的买卖。没有买卖,没有任何一个“圈”能存活。我期待的是,公共价值与。买卖。各有其健康的路径。我也坚信,当代艺术这个“艺术圈”,精彩纷呈与泥沙俱下同在,深刻透骨和肤浅庸俗互渗交迭。我更无意否定当代视觉艺术的这种体制话语系统,更无力扭转,我的关注点是:

第一,这个话语系统是推进当代视觉艺术健康发展,还是在阻挠?或者说,二者在程度上各占多少?它对艺术生态的健康发展是积极的还是消极的?第二,当艺术家在这个系统中沦为最后一个要素且体现为这套话语体制的工具之时,会在根本上颠覆艺术家的创作和思考动机,由生命自由航程的自律性探索转化为这个特殊话语项目中的项目定单,精神的自由追求变成了艺术家向当代艺术体制话语系统谋取利益的工程运筹;结果,美术馆等等代表的神圣的公共空间的公共人文意义的生产,就成了某些利益集团的谋利工具。