典型报道与议程设置

2016-09-27孙发友陈旭光汪彤

孙发友 陈旭光 汪彤

[摘要]改革开放以来,武汉市推出的典型人物数量多、时效性长、影响力大,形成了独特的“典型人物群体化现象”。研究发现,政府、媒体、公众、环境间充分的议程互动,产生了议程设置效果的滞时性、交互性与叠加性,导致了规模化的“典型效益”,这是群体化现象产生的主要原因。本文从议程设置理论出发,探究武汉市典型群像议程设置的过程,为全社会挖掘典型和学习典型提供规律性的启示,并管窥典型报道在当下的传播现状与社会意义。

[关键词]典型报道 议程设置 城市文化 群体化

[基金项目]本文系武汉市社会科学基金项目“新时期武汉市典型人物的媒体建构与社会价值研究”阶段性成果(课题编号WH-15030)

改革开放以来,武汉市涌现了吴天祥、黄来女、陈玉蓉、王争艳、“信义兄弟”等一批家喻户晓的典型人物和群体,形成了独特的“典型人物群体化”现象。这一现象,其定义有几层基本含义:一是武汉市推出的典型人物数量多、时效性长、影响力大,形成了一组体现社会主义核心价值观、表征“中国梦”精神的“群星”;二是先进个人迅速辐射,形成先进集体,典型以“群”的形式出现,如:吴天祥小组、王争艳工作室等;三是武汉市典型群像的公众认知程度高,核心价值显著,在本地乃至全国形成了广泛的群体认同。

政府与媒体对典型报道的议程设置、把关、整合及其与公众、环境间的议程互动成为武汉市典型群像的产生的关键因素。本文从议程设置理论出发,探究武汉市典型群像议程设置的流程,为全社会挖掘典型和学习典型提供规律性的启示,并管窥典型报道在当下的传播现状与社会意义。

一、文献回顾与理论依据

(一)典型报道

早在1982年,安岗的《论典型报道》就分析了中國社会各时期的典型现象;陈力丹的《典型报道之我见》(1987)梳理了典型报道的历史,指出它将随着文明的进步而消亡;李良荣在《树立典型》(1989)中,以宣传的视角揭示了形塑典型的方法;刘建明的《典型报道》(1991)辨析了典型的共性与个性特征;吴廷俊、顾建明的《典型报道与毛泽东新闻思想》(2001)认为典型报道理论是毛泽东新闻思想的重要组成部分;张威的《典型报道:溯源与命运》(2002),指出典型报道是社会主义政治的产物,只要社会主义存在,就不会退出历史舞台;朱清河的系列论文《全球化语境下典型报道的趋势》(2008)、《典型人物报道的历史迁延与发展逻辑》(2011)、《权力视野中典型报道的媒介形塑及社会效能》(2016)试图窥探典型报道在当下媒介生态环境下的角色定位和发展趋势,认为只有建立完善的新闻典型的媒介遴选、报道与传播机制,才能促使新时期的典型报道与时俱进、创新求存。

在上述代表性的文献中,学界对于典型报道的来源主要存在两种认识。以陈力丹为代表的学者认为:19世纪初各派社会主义的创始人兴办起一批合作社、新型工厂等,以期人们理解未来社会的美好,并追求共产主义,社会主义报刊对此进行了大量报道,典型报道由此产生,并在十月革命后的俄国得到发展。因此,我国典型报道源于早期空想共产主义的“典型示范”,并直接师承于列宁“典型宣传”的主张;而以吴廷俊、顾建明为代表的学者则表示,典型报道有一套完整的理论框架,是毛泽东新闻思想在实践领域的本土化产物,其中,毛泽东的党报思想作为指导方针构成典型报道理论的基础,毛泽东的典型思想方法和典型工作方法构成典型报道理论的主体内容。[1]

在对典型报道历史发展的研究上,学界一般将延安整风运动时期《解放日报》对吴满有的报道视为我国典型报道的开端,并认为,这一时期的典型报道是为了配合党的政策方针,形成了“以典型引路指导工作”的基本报道模式;新中国成立后,黄继光、孟泰、向秀丽、大寨等典型纷纷得以树立,其中从1963年开始的雷锋报道形成了空前而持久的影响力,此时的典型报道“一方面继承了延安时期的传统,另一方面也在逐渐失去原来报道质朴的一面,配合中心工作二进行的‘合理想象多起来了。”[2]党的十一届三中全会后,典型报道摒弃了“以阶级斗争为纲”的指导原则,开始助力于思想解放,为经济建设与深化改革树立精神航标。随着改革开放的深入与市场经济体制的确立,上世纪90年代的典型报道尝试由宣传本位向新闻本位回归,在理念、内容和形式上均呈现出“边缘突破”的态势。尤其进入21世纪后,它更加尊重新闻传播规律,既服务于党政建设,弘扬主流价值观,也讴歌个体高尚品德,选题更加广泛,手法更加鲜活,视角更加亲民。

综上所述,上述研究成果从不同角度勾勒了典型报道的理论来源、历史沿革与发展形态,但其研究思维往往集中于中国特色的既定框架,观点同质化程度高,典型报道常被框定为一种新闻业务上的研讨,而未将其作为一种现象置于更广阔的传播学视野上。

(二)议程设置

上世纪20年代,美国学者李普曼在《公众舆论》中提出,大众传媒所创造的信息环境,并不是客观世界“镜子式”的再现,而是一种经过信息选择、加工后所形成的“拟态环境”。 “拟态环境”说为议程设置理论的形成奠定了基础。1958年,诺顿·朗困(Norton Long)最早使用了“议程设置”的表述,他认为:“在某种意义上,报纸是设置地方性议题的原动力。”[3]1968年,麦库姆斯和肖在选民调查的基础上提出了议程设置理论的核心观点,即新闻中强调的议题会随着时间推移成为公众认为重要的议题,从而影响着人们的“现实观”。[4]在社会宏观层面,政府议程、媒介议程、公众议程构成了一个有机整体,麦库姆斯和肖的议程设置理论可以简单地描述为一种线性的建构过程:“政府议程——媒体议程——公众议程”,即权力集团将主流价值与重要信息施加于大众传媒,媒体根据既有倾向和对事物重要性的判断进行信息加工和传播,进而影响公众对周围“大事”的关注与理解。可以说,传统的议程设置理论具有较强的“魔弹论”色彩,它某种程度上忽视了媒体和受众在信息传播过程中的主观能动性。当下,网络社会的崛起和多元价值的涌入使媒体与公众、政府之间的关系更加复杂,这意味着议程设置不应再是传者本位的、单向性的,而是多方互动的过程。

由政策议程到公众议程的线性流变是议程设置的第一个层面,此后,麦库姆斯还提出了“客体”和“属性”的概念。他将“客体”视为议程的分析单位,“议程”被抽象为一系列“客体”的集合,“每个客体都有无数的属性,即充实每个客体图画的那些特点与特性。”[5]当媒体报道或公众讨论某种客体时,客体的一些属性得以强调,而另一些属性遭到遮蔽,这是议程设置的第二个层面,即“属性显要性转移”。属性议程设置与框架理论形成了天然地合流,这是因为:“框架建构是媒介议程中谈论某个客体时对一些具体属性的选择与强调。”[6]换句话说,研究议程设置,很大程度上就是考察媒体如何制定框架来表现客体属性,从而建构意义,为受众提供认知结构。加姆森等人认为,框架是一组议题的中心组织思想,为相关事件赋予意义,强调议题的关键所在。[7]甘耐姆则把媒体的框架分为四个维度:(1)新闻涉及的话题(内容的取舍);(2)外在表现(编辑中的篇幅和位置);(3)认知上的属性(被包含进框架的细节);(4)感情属性(全篇的基调)。[8]这为描述客体、观察议程设置提供了充实的理论支撑。

进入新世纪以来,议程设置理论在企业声誉[9]、组织化宗教[10]等多领域开拓了新的研究空间。然而国内学者利用议程设置理论对典型报道进行研究的成果却并不多见,这很大程度上是由于国内学者习惯于以本土化的视野关注典型报道存在的合理性,并将议程设置——这一典型生产的内在机制视为一种天然的、前置性的存在,因此忽视了政府、媒体、受众与环境对于典型形塑的合力作用及其互动过程。

二、研究发现

与其他城市相比,武汉市典型人物显现出较为鲜明的群体化特征,在数量、形式与影响力上,都呈现出“群星”闪耀的态势。仅“全国劳动模范”(2007-2015,每两年一届)这一项评选,武汉市就先后有吴天祥、黄来女、董明、孙东林、王争艳、杨小玲、刘培兄弟、汪玉珍姐弟等8组先进人物当选,居于全国城市之首。研究发现,政府、媒体、受众在充分的议程互动中完成了对于典型群像的议程设置,而城市文化(环境因素)也发挥了重要作用。具体来说,“规模效应”是典型人物群體化现象最突出的特征,而它体现于议程设置效果的滞时性、交互性与叠加性上,并主要通过媒介议程的框架建构及其与政策议程、公众议程的互动来完成。

(一)媒介议程与框架建构

为方便起见,在媒介议程与框架建构的研究上,我们挑选了吴天祥、王争艳、信义兄弟为研究对象;在文本的选取上,我们发现,武汉市典型人物的媒介生产形成了以《楚天都市报》、《武汉晚报》、武汉电视台等市民级媒体为基础,以《长江日报》、《湖北日报》、湖北卫视等地方党政级媒体为支撑,以《人民日报》、中央电视台等中央级媒体为终端的传播路径。因此,我们首先将《武汉晚报》、《楚天都市报》、《湖北日报》、《人民日报》作为媒介议程的代表,将重点放在对研究对象初次报道的媒体上。

《武汉晚报》首先推出了吴天祥(1995年12月6日《爱的最高境界》)与王争艳(2009年12月23日《上医之镜》)的报道,《楚天都市报》首先推出了信义兄弟的报道(2010年2月21日《信义兄弟 接力送薪》),本研究以这三篇报道为起点,结合《人民日报》、《湖北日报》的相关报道,以加姆森、甘耐姆等人的框架分析法为参考,从客体、属性、隐喻、语境、意识形态包裹等方面搭建框架,进行媒介议程的研究。

在关于吴天祥、王争艳、信义兄弟报道的新闻框架分析中(表1),不难看到官方意识形态的隐性在场,但媒体巧妙地进行了语境配置,议程的“客体”和“属性”被框定在特定的政治、经济、文化环境里,使意识形态诉求恰如其分地贯穿其间。媒体将“呈现事实”前置于“彰显意义”,在宣扬个体品质的同时,与时代精神和集体主义的价值取向勾连。简单地说,“时代需要什么样的典型,就推出什么样的典型;社会淡化了什么样的主流价值,就凸显什么样的价值观”。以“信义兄弟”为例,针对当下中国社会诚信机制缺失,农民工讨薪难问题。议程设置的主体将“诚信大义、知荣明理”的属性凸显在“农民工的好老板”这一客体上,可谓击中时弊,满足了社会各个群体对于诚信的呼唤,呼应了政府倡导的时代价值,重塑了诚信精神和社会责任感。可以看到,吴天祥、王争艳、信义兄弟等典型虽出自不同时代,但其核心“属性”在主流意识形态的框架中交互与叠加,被媒介议程不断地抽离为一个统一的意义整体,从而具备了某种主流化、群体化的精神质素。

(二)政策议程、媒体议程与网民议程的互动

考察议程互动的意义在于:通过研究三者的互动关系,描述客体显要性与属性显要性如何有效地转移,从而产生理想化的集群效果。我们以“信义兄弟”为例,将关涉“信义兄弟”的各级党政机关决策和领导人讲话精神作为政策议程的代表,将《人民日报》、《湖北日报》、《楚天都市报》作为媒体议程的代表,将新浪微博原创微博作为网民议程的代表。需要指出的是,网民议程不能完全代表公民议程,但它在很大程度上反映了公众议程。以2010年1月1日至2015年12月31日为时间范围,进行“信义兄弟”的标题搜索,检索到媒介议程样本共计145篇:《楚天都市报》(94篇)、《湖北日报》(43篇)、《人民日报》(7篇);网民议程样本新浪微博2610篇,均匀页码抽样,顺次搜集100篇样本。

1.政策议程、媒体和网民议程的互动。

在媒体议程的145篇样本中,内容涉及政策、决定和领导人讲话的有48篇,占全部报道的33.1%。在报道初期,2010年2月共14篇报道中,信源来自官方的仅2篇,占全部内容的14.3 %;在2010年3月-5月共48篇报道中,信源来自官方的有29篇,占全部内容的60.4%。这表明,典型建构的初期,媒体议程具有相当大的自由度,并影响了政策议程,而随着政策议程的加入,媒体议程呈现出紧跟态势,两者互动充分。在网民议程的100篇样本中,信源来自官方的有9篇,占全部内容的9 %,来自媒体的有49篇,占全部内容的49 %。在内容上,网民议程集中关注了客体“诚信大义”的核心属性,与政策议程与媒体议程中倡导的主流价值保持高度一致。可见,网民议程虽与政策议程的直接关联极少,但政策议程在与媒体议程的互设中,间接地与网民议程产生了互动,从而促使属性显要性能在官方、媒体与公众间顺利得以认知并转移。深刻的议程互动摒弃了灌输式的典型宣传风格,促使官方话语场、媒体话语场与民间话语场形成共振,并在交互性的影响中累积了典型价值的规模效应,进而有利于提升传播效度,聚集广泛的群体认同。

2.媒体议程与网民议程的互动。

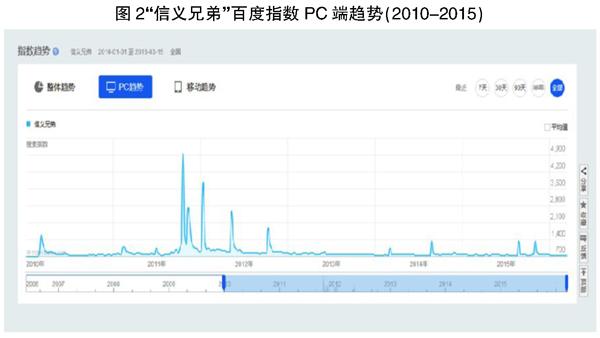

将媒体议程145篇样本与网民议程100篇样本进行趋势分析(见图1),可以发现,网民参与度同媒体报道峰值基本重合、数量变化趋于一致,媒体成为非官方信源的主要部分。与此同时,在“百度指数”中输入“信义兄弟”进行PC端热点搜索(见图2),发现网民关注趋势稍滞后于媒体报道趋势,但两者发展态势基本一致,并且这种关注呈现出一定的历时性,再次证实了网民议程紧跟了媒体议程,两者互动充分。

典型报道的议程设置讲求长期的遍在性与累积性效果,典型群像的建构更是需要在充分的议程互动中激发共鸣、涵化实效。在“信义兄弟”推出的5年多时间里,以《楚天都市报》、《湖北日报》为代表的本地媒体一直积极跟进,并将对该典型的报道延伸至“信义兄弟志愿队”(2014年3月22日《楚天都市报》)、“信义兄弟基金会”(2014年11月3日《楚天都市报》)上,从而“群化”了单一的“信义兄弟”形象,延长了典型的时效性,使媒介议程呈现出滞时性的特征,这也是引起网民持续关注、引发了典型效应不断叠加与发酵的重要原因。

(三)议程的把关、转向与整合

在上文的分析中,我们看到恰当地议程互动使典型群像成功地媒介化,一定程度上促使了武汉市典型群体化现象的产生。然而,由于典型报道兼具“信息属性、舆论属性及宣传属性”[11],其议程互动过程中还潜藏着更为关键的把关机制,以保障典型不脱离主流意识形态的控制,完成转向与整合。大众传媒具有广泛的信息传播力和舆论引导力,而党和政府是主流价值宣传的阵地与领导者,因此,党政机关与媒体在典型报道的议程把关中往往占据主导地位。现实生活中,这种把关、转向与整合一般基于两种途径。一是自下而上:媒体深入基层挖掘典型、进行把关后形塑典型,建构媒体议程,扩大社会知晓度,影响公众议程,引起政府关注,政策议程进入,与媒介议程、公众议程互动,进而整合转向为包裹主流价值的宣传议程、掀起全民学习热潮;二是自上而下:党政机关建构宣传议程,布置宣传任务,媒体依照相关精神进行把关,寻找典型,形成媒介议程,以期影响公众议程,达到既定宣传目标。

自下而上地将典型生产的第一手把关权交给公众和媒体,是武汉市典型群像得以成功建构的重要因素。以王争艳为例,2009年8月24日,武汉晚报社开展“我心目中的好医生评选活动”,王争艳一开始在众多好医生中并不突出。8月27 日,评选办公室接到多名患者推荐汉口医院金桥社区卫生服务中心的王争艳医生。当天上午,《武汉晚报》医卫部记者谢东星迅速进行核实把关,得以确认。《武汉晚报》医卫部主任敏感地意识到了这一新闻线索背后蕴涵的巨大价值,迅速向总编汇报,总编要求医卫部“重点盯、重点策划、及时出手”。2009年12月23日-24日,《武汉晚报》连续推出3个整版的系列报道《上医之境》,此后持续报道达20余天,成功地将好医生王争艳这一的典型推向了全省、全国。2010 年1月15日,中共武汉市委作出决定,在全市广泛开展向王争艳同志学习的活动。2011年9月25日,在第三届全国道德模范评选中荣获全国敬业奉献模范称号。[12]

研究发现,武汉市典型群像的议程设置均采取了“王争艳式”的模式,这种自下而上地把关、转向与整合,及时有效地挖掘了身边的典型人物,增强了报道的时效性和亲和力。在典型效应充分发酵后,党政机关充当二次把关的角色,将各项议程整合转向为宣传议程,掀起学习热潮,延长了典型的正效果,叠加了影响力。在此过程中,政府还重视“以典型带典型”的作用,将单一典型宣传整合为群体化的宣传议程,使以个人形式出现的典型迅速辐射、带动形成先进群体,仅2009-2010年武汉市就建立了118个“王争艳工作室”,而“吴天祥小组”截至2010年也已超过4700个。

三、城市文化、环境议程与典型群像

“城市文化既不是一个概念,也不是一种理论,它只是一个神话,因为它在意识形态层面详细叙述了人类发展的历史……城市文化隐藏在整个一系列话语之后,因此可以通过大众传媒及日常生活中的意识形态氛围进行大规模的交流。”[13]典型人物和大众传媒都身处特定的城市文化中,城市文化作为环境议程的重要组成部分,是一种背景式的存在,是人格化的主題空间,它映射着传统精神和特定时代人格的光辉,在典型人物的议程设置中发挥着潜在的作用。

明清以后,汉口发展成为华中地区最大的工商业城市,以商业交往为基础所形成的码头文化逐渐成为武汉最具特色的城市文化表征。码头文化滋养下的武汉市民,形成了敢于担当、吃苦耐劳、精明睿智、热情果敢的优秀品质,也呈现出“逞强斗狠的竞争、你争我夺的地盘意识、急功近利的价值观、‘打码头的江湖习气”[14]等消极因素,这使武汉形成了特点鲜明的城市气质,它表现为城市精英意识的相对疏离和市井文化气息的浓烈,而这些文化特质是环境议程中最突出的客体属性,影响着公众议程的方式和风格。在武汉的市民阶层中,为表现亲昵、见面就“汉骂”等独特的人际交往方式,模糊了城市与乡村的礼仪界限和文化习惯,刻板的现代城市规则和处事原则在这里淡化,普通百姓似乎更容易在社区、邻里生活中打成一片,形成群体感情。包裹着特定意识形态的城市文化广泛地隐匿在了中下层的社会结构中,客观上催生了典型群像的形成。一方面,城市精神中勇于担当、重情尚义、坚毅果敢的特质使得先进分子容易从平民百姓中脱颖而出,形成一个个颇具“市井气质”的典型;另一方面,“典型”不过相对于“一般”而言,本身就来自最广大的人民群众中,其自身价值需要得到底层群体的认同中才能有效传播。正如勒庞所说:“这是一个群体的时代”,他指出:“最初的提示,经过相互传染这个过程,会很快进入群体中所有人的头脑,群体感情的一致倾向会立刻形成一个已经确定的事实。”[15]黄来女、陈玉蓉、王争艳等绝大部分典型来源于各行各业的普通百姓,这使得他们的形象在市民阶层里更容易得到一致性的情感共识和心理认同。于群体式的价值暗示与情感共鸣中成长的典型,能在独特的城市文化氛围中与最广大的市民形成共通的意义空间,进而赢得广泛的群众基础。简单地说,以城市文化为核心的环境议程从客观上推动了武汉市典型人物群体化现象的发生。

四、结 语

政府与媒体对典型报道的议程设置、把关、整合及其与公众、环境间的议程互动共同促使了武汉市典型人物群体化现象的产生,透过现象我们看到,议程设置中存在着双重的把关,典型报道要想取得长期的积极效应,必须首先将“把关”放权到公众与媒体,使其挖掘出贴近百姓生活和时代精神的典型。政府的二次把关,只应着眼于宣传议程的层面,来深化典型效应的发挥。可以说,自下而上的把关使武汉市典型群像的遴选实现了政治脱敏,典型贴近生活、贴近实际、贴近群众,没有落入“高大全”的窠臼。这是典型报道议程建构的客观规律,也是武汉市典型层出不穷,取得良好效果的原因之一。

此外,结合现实语境及时把握报道方向,凸显客体中时代所稀缺的“属性”,并与“社会主义核心价值观”等政治话语进行对接,勾连起主流意识形态,是武汉市典型群像建构的又一特点。我们看到,议程设置中,政府和媒体无一不是紧握时代精神的风向标,挖掘社会缺失、官方大力弘扬的价值诉求。于是,吴天祥的形象诞生于不断加强和改进党的建设、体现“执政为民”理念这一时代背景中;王争艳的形象处在建设和谐社会、医疗体制改革不断深入、医德医风建设日益受到关注的社会氛围下。可以说,一个个契合时代精神的典型累积了典型效应,带来了影响力大、冲击力强的立体化传播效果。

阿尔都塞曾指出:“意识形态能将个体询唤为主体,是个体与其存在的真实状况的相向性关系的‘再现。”[16]在他看来,意识形态牵涉社会构成及其权力关系,并将具体的个人建构为主体。在此意义上,官方与媒体通过议程互动将典型群像文本化、标杆化,使受众不断地接收与吸纳主流价值,形成自我的价值参照,从而顺其自然地接受典型群像背后的意识形态。换句话说,典型报道有一种核心意志与深层结构,那就是主流意识形态。这种主流意识形态贯穿于典型报道的全过程,并强烈地表现于宣传议程的阶段,它需要在多方共谋中实现价值涵化,而不能生硬地灌输。武汉市典型群像的议程互动后置了宣传议程,使政府、媒体、公众能够在议程交互中相对平等地对话,这有利于典型群像属性显要性的转移和深化,长期性的、集合性的典型群像的涌现,使典型效应得以滞时与叠加,形成规模,为主流意识形态的涵化创造了条件。

尽管武汉市典型人物的群体化现象为典型报道与议程设置提供了一定的经验,但我们依然发现,典型报道在当下似乎呈现出日渐式微的态势。这一方面是时代发展的结果:“典型人物在一般结构简单、同质性强的社会,其效果就好;而结构复杂,同质性弱的社会,其效果就差。”[17]另一方面,以政治宣传为本位、高大全模式、重量不重质导致畸形繁荣的现象还广泛存在于典型报道中。可以说,典型报道的与时俱进,需要议程设置的主体把握社会结构的异质性、受众价值取向的多元化、媒介生态格局的变革和媒介话语权的转变,[18]能够在典型遴选的多元性、议程设置的专业性、运作机制的市场化和新媒体的推动力上下功夫,从而促使典型报道在当下复杂的媒介生态环境下持续有效地发挥作用。

注释:

[1]吴廷俊、顾建明:《典型报道理论与毛泽东新闻思想》,《新闻大学》2001年第4期,第5页

[2]陈力丹:《新中国成立60年来典型报道演变的环境与理念》.《当代传播》2009年第5期,第4页

[3][美]赛弗林、坦卡德:《传播理论——起源、方法与应用(第4版)》,华夏出版社2000年版,第248页

[4]McCombs, Maxwell (2004).Setting the Agenda: the mass media and public opinion ,Cambridge: Polity.

[5][美]马克斯韦尔·麦库姆斯:《议程设置:大众媒介与舆论》,北京大学出版社2008年版,第83页

[6][美]马克斯韦尔·麦库姆斯:《议程设置:大众媒介与舆论》,北京大学出版社2008年版,第105页

[7]Gamson,William Modigliani,Andre(1989).Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power:A Constructionist Approach, American Journal of Sociology,95(1),1-37.

[8]Ghanem,S.(1997).Filling in the tapestry:The second level of agenda-setting.InMcCombsM., Shaw,D.L.&Weaver,D.(Eds.)Communication and democracy:Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory.Mathwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.

[9]Carroll, Craig and McCombs, Maxwell (2003).Agenda Setting Effects of Business News on the Publics Images and Opinions About Major Corporations, Corporate Reputation Review 6, 36-46.

[10]Buddenbaum, Judith (2001) .The Media, Religion, and Public Opinion: toward a unified theory of cultural influence,in Daniel Stout and Judith Buddenbaum (Eds), Religion and Popular Culture: studies in the interaction of worldviews , Ames: Iowa State University Press.

[11]鄭保卫:《当代新闻理论》,新华出版社2003年版,第55页

[12]熊金超等:《从吴天祥到王争艳——<武汉晚报>典型人物报道这样走进千家万户》,《中国新闻出版报》,2010年3月2日

[13][美]曼纽尔·卡斯特尔:《城市的意识形态》,《城市文化读本》,北京大学出版社2008年版,第286页

[14]袁北星:《试论武汉码头文化的现代转型》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》,2009年第4期,第43-44页

[15][法]古斯塔夫·勒庞.:《乌合之众:大众心理研究》,中国文史出版社2013年版,第63页

[16]Althusser Louis(1984): Essays in Ideology,London:Verso,44

[17]吴廷俊、顾建明:《典型报道理论与毛泽东新闻思想》,《新闻大学》2001年第4期,第7页

[18]朱清河、林燕:《典型人物报道的历史迁延与发展逻辑》,《当代传播》2011年第4期,第106页

(孙发友:华中科技大学新闻学院教授,博士生导师;陈旭光:华中科技大学新闻学院博士生;汪 彤:湖北日报记者)