海上丝绸之路上的璀璨明珠 长沙窑中外文化交流略谈

2016-09-27张海军

□张海军

海上丝绸之路上的璀璨明珠长沙窑中外文化交流略谈

□张海军

Changshang Kiln is one of the important kiln in the Tang Dynasty for the export porcelain. It is undoubtedly an bridge for the cultural exchange between China and other countries in the 9th and 10the century. The style and adornment method of its wares are influenced by the West Asia and South Asia, specifically including Islam, Zoroastrianism and Buddhism. And Islam in West Asia and Buddhism in South Asia has the deepest influence on the kiln. This article introduces the West Asian and South Asian features through the style and adornment theme and briefly discuss the cultural exchange of Changsha Kiln between China and other countries.

中国古代有两大举世皆知的恢弘史迹,一是蜿蜒于中国北方的万里长城,一是流动的丝绸之路,蜿蜒的万里长城是中国古代军事防御工程,漫长的丝绸之路则是沟通东西方经济文化交流的大动脉。直至今天,丝绸之路仍然被人们视为开放欧亚大陆桥的象征。丝绸之路,从广义来说,可分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路,其中海上丝绸之路是相对陆上丝绸之路而言的,由日本学者三杉隆敏在他1967年出版的《探索海上丝绸之路》的专著中初次提及,这个概念如今已被学术界普遍接受。作为中国古代对外贸易的重要通道,海上丝绸之路早在中国秦汉时代就已经出现,到唐宋时期最为鼎盛,这条线路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物,香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路的可贵之处,不仅在于中西方直观的货物交流,更重要的是通过货物交流,将中西方的优秀文化传至对方,中晚唐时期的长沙窑便是海上丝绸之路上中西文化交流的重要见证者。

长沙窑,又称铜官窑,始盛于中唐,是晚唐五代外销瓷之大宗。其产品主要是通过湘江、洞庭湖、长江运送到沿海港口,沿“海上丝绸之路”输出,输出地区东至日本,朝鲜,南到阿拉伯半岛,甚至远至非洲。长沙窑作为我国唐代重要的外销瓷窑,无疑充当了 9 至 10 世纪中外文化交流的重要桥梁,其产品无论在器型还是装饰手法等都明显受到了西亚、南亚等地因素的影响,具体包括伊斯兰教、袄教以及佛教等,这其中以西亚伊斯兰教文化和南亚佛教文化对长沙窑的影响最深。

首先,长沙窑受到西亚伊斯兰文化的影响很深,这点可以从长沙窑釉彩、器形以及装饰纹样、技法等方面予以表现。

釉彩方面,西亚人喜欢黄金、白银、珍珠、宝石和玻璃,这些贵重物品有一个共同特点就是它们绚丽的颜色。西亚人自古以来就比中国人展现出更多对色彩的偏好,以铜、铁和钴为呈色剂制作陶器或玻璃器在埃及或东地中海地区就有着悠久的传统。长沙窑为了适应西亚阿拉伯民族对颜色和釉下多彩陶瓷的偏爱,而钟情于多色釉和釉下彩瓷的创烧与发展,形成了独具特色的艺术体系,从而占领一个大的市场。长沙窑釉彩主要分为三种:其一,单色釉装饰,主要有青釉、酱釉、白釉、绿釉、蓝釉和红釉;其二,釉下彩装饰,有釉下单彩和釉下多彩;其三,窑变釉中彩装饰,有白釉绿彩和绿釉红彩等。釉下彩是长沙窑赖以生存的重要手段,其装饰手法分点彩、条彩、斑块彩和线彩四种,其中点彩和条彩受到了伊斯兰陶器装饰艺术的影响。

点彩,是典型的伊斯兰风格。长沙窑的点彩主要以圆形的联珠纹和各种几何图案出现(图1、2),为波斯萨珊王朝的主要装饰手法,由它组成的方、圆几何纹在波斯锦、金银器、玻璃器上屡见不鲜。长沙窑釉下彩绘中的点彩很自然地会让人联想到这种纹样,它被中原吸收并出现在唐代锦缎图案和三彩陶上。联珠纹后来也随着波斯文化一同被伊斯兰文明所吸收并大量运用到玻璃器、金银器和纺织品中。长沙窑中点彩构成的几何图案与当时伊斯兰国家所流行的几何纹织品有着惊人的相似,而这种装饰着大块状的六角形或三角形纹样的纺织品在当时的中国并不流行。

条彩,以釉下褐绿彩为主,也有褐红、褐蓝彩两色相间相融的,均成垂流状或浸满状。蘸饰于壶、罐的附体或系下(图3、4),碗、盘、杯的内壁,以及器座和小动物周身(图5)。手法为蘸彩流饰,流纹长短粗细随势,变化无定,有流动的美感,意趣天真自然。此举与伊斯兰陶器常饰的竖条纹有异曲同工之处。

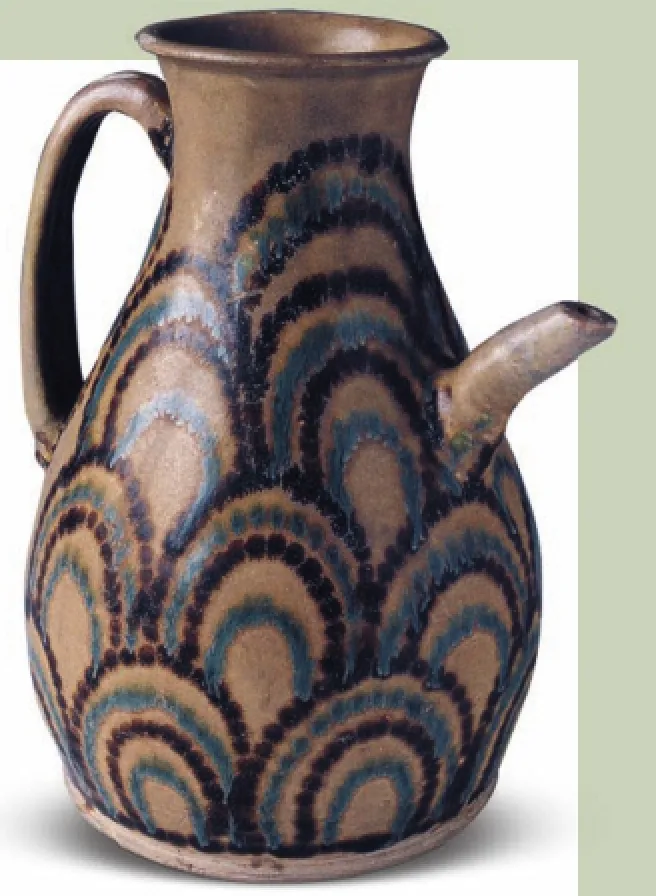

器形方面,长沙窑仿金银器的趋势非常明显,故而有很多学者将其称之为“瓷化了的金银器”。针对长沙窑陶瓷器器形中的伊斯兰因素,马文宽教授称对此做过细致的研究。其中,他所列举的长沙窑中溜肩长嘴壶(图6)和海棠式杯(图7)造型中的伊斯兰因素都与金银器有着直接的关系,前者是胡瓶的“瓷版”,而海棠式杯的造型来源于西亚,这也已为学术界所公认。除此之外,他还发现几个长沙窑中的器形与伊斯兰世界的陶器有着相似的因素,这个可举数例予以佐证。其一,广口略外侈,颈略长,深腹,饼形底或平底,有八角形短嘴和把手的长颈壶(图8),如去掉壶嘴和两耳与西亚流行的水壶颇为相似;其二,夹耳深腹盖罐(图9),与埃及、美索不达米亚、伊朗等地出土的夹耳盖罐类似,很有可能长沙窑是仿制上述西亚、北非地区的;其三,带流灯,形制与伊朗尼沙布尔出土的单色釉陶灯相似。除了马教授提出的这几点外,《长沙窑》一书还提到了“西亚灯具中十分流行的八角造型也为长沙窑所吸收,长沙窑的八角烛台(图10)造型便受此影响。”八角造型在伊斯兰文化中是一种非常重要且具有宗教意义的图案结构,更早的时候可能源于他们对星月及光明的崇拜。

图1

图2

图3

图4

装饰纹样方面,西亚伊斯兰文化题材在长沙窑瓷上有足够多的表现,最直观的表现就有在器物上书写阿拉伯文、椰枣树、联珠纹、对鸟纹、外国人物以及抽象纹样等。

在瓷器上书写阿拉伯文,这在长沙窑瓷中并不多见,最具典型的有两件,其一是扬州出土的背水瓷壶(图11),其一面绘有花纹,另一面则书写阿拉伯文,中文意思为“真主伟大”;其二是泰国南部9-10世纪的海岸遗址出土的一块长沙窑瓷片,上面书写有中文译为“真主仆人”的阿拉伯文,这些说明长沙窑与在华的伊斯兰商人有着密切的联系,甚至可以说长沙窑窑工中含有少量的阿拉伯工匠。

椰枣树,主要产自非洲,7世纪后由阿拉伯、波斯商人作为珍贵礼品赠送给宫廷。椰枣树是西亚地区最常见的树种,也是西亚人民心中的圣物。它对于当地人们有着举足轻重的作用,阿拉伯有句谚语:椰枣树是阿拉伯人的母亲、姑母和姨妈。早在两千多年前的新亚述时期,西亚人民就经常把椰枣树雕刻在神殿石刻上,可以看出它在西亚人民心中的重要位置。与长沙窑几乎同时期的美索不达米亚白釉蓝绿陶器上也绘有椰枣花纹。长沙窑瓷上装饰椰枣纹(图12),很有可能由侨居扬州或广州甚至来到洪州、潭州经商的胡人直接提供。

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

联珠纹,本为西亚、中亚地区的主要装饰纹样,由其组成的方、圆几何形,动植物图案在萨珊波斯、粟特等金银器、玻璃器及织物中屡见不鲜,在伊斯兰绿、黄釉堆捺花纹的陶器上也司空见惯。随着中亚、西亚地区金银器、玻璃器等大量输入中土,联珠纹图案渐为中原摄取。长沙窑业大量借用这一装饰纹样,并加以创造性发挥,多以褐、绿彩联珠纹相间使用,组成各种图案,多为几何图案,主要有云气(图13)、莲花、山峦纹(图14)。

对鸟纹是具有西亚传统的典型纹样,长沙窑瓷上也装饰有类似的纹饰(图15),其装饰手法以模印贴花为主。在长沙窑众多的对鸟纹中,围绕对鸟的植物是典型的椰枣树叶,这说明长沙窑中的对鸟纹还有意恪守来自于西亚的传统风格,因为在丁卯桥出土的中国气质相当明显的晚唐本土金银器——“李杆”葵花形银盆四方也分饰着对鸟衔枝的纹样,只是修饰两只鸟的植物叶肥而阔,由此可以看出,以椰枣围绕对鸟纹做装饰题材亦是一个长沙窑对于迎合西亚文化的有力证据。

在长沙窑中,对外国人物的艺术创作一是以绘画的形式,二是以立体雕塑的形式,还有就是模印的方式。在绘画作品中,十分有名的有两幅,其一是收藏于湖南省文物考古研究所的异国情侣图(图16),图形的左侧绘一中年男子,他深目高鼻,浓眉横卧,须成八字,是一位头戴汉人纱冠的波斯人;左侧绘一典型唐代侍女,她脸部丰满,涂胭脂,倒垂眉,颈部修长,高髻插金饰,穿胡服。两人默默相对,眉间紧缩,其无言的样子似乎好像难舍难分。从这对情侣的装束看,男人有汉化,女人有胡化现象。其二则是1998年“黑石号”沉船出水的西方人头像碟子(图17),虽然图像没有异国情侣图那么显眼,但观察其头发仍可推断为外国人物。以上两件外国人物图无疑是西方趣味在长沙窑中最直接的体现。

图12

图13

图14

图15

图16

图17

抽象纹样也是长沙窑产品较为常见的装饰题材(图18),其主要是为了迎合“大食”——广大阿拉伯世界伊斯兰教徒的商品需要。因为伊斯兰教教祖“圣训”中明确规定,禁止崇拜偶像,禁止把人和动物等一切生灵塑造出来当做崇拜的对象,因而阿拉伯人对抽象纹样十分感兴趣,如现藏巴黎罗浮宫的7-8世纪绘有潦草阿拉伯文的陶壶以及纽约Anavian美术馆的10世纪所产内沙布尔蓝釉黑纹盘都是具有抽象性纹样,这些纹样与长沙窑瓷上的抽象纹样有着惊人的相似。

装饰技法方面,长沙窑往往通过在碗、钵等器物的口沿部饰连弧纹样或者在碗内饰四方形纹样表现西方伊斯兰文化。

连弧纹经常装饰在器物的口沿处,在伊斯兰陶器诞生之始就一直作为最重要的特征大量使用。这种极有西亚特色的纹样被大量使用在伊斯兰陶器中的同时也被运用到了长沙窑中。对口沿作连弧纹装饰在中国瓷器中是很少使用的,但在黑石号出水的长沙窑瓷碗中却几乎个个装饰着四瓣连弧纹(图19)。在当时的中国,除了长沙窑,还有黄堡窑大量使用连弧形纹样,事实证明,黄堡窑作为外销瓷主要经陆上丝绸之路(可能走回鹘道)销往到了中西亚,而长沙窑则由海上贸易销往西亚。

四方形纹样在长沙窑瓷中装饰的并不是很多(图20),但是此种纹样似乎从魏晋南北朝开始就从西域传来并影响了整个唐朝。它曾被运用于唐代的金银器或织锦纹样上,在更早期的敦煌壁画中也有所反映。具有浓厚西域血统的四出纹样最早经西域传到了中国内陆,并对中国传统纹样造型产生了很大的影响。在西亚,它一直被广泛地运用于建筑、陶瓷和纺织纹样中。

图18

图19

图20

图21

图22

其次,随着佛教东渐,佛教题材及南亚文化也成为中土器物较为常见的装饰题材,长沙窑也不例外,在其产品中,有诸多的南亚佛教文化因素,突出表现在造型和装饰题材上。

造型方面,与佛教文化艺术有关的长沙窑器物有净瓶、香炉以及茶具等。

净瓶,或称军持,是由印度传入中国之物,为佛教寺庙中专门用具,即祭祀前净手器皿,传到中国后虽仍见以铜制作者,但更多的是以瓷为之。净瓶在长沙窑瓷中属珍品,见诸报道有四件,其一是安徽铜陵出土的白釉绿彩净瓶,另三件是1983年长沙窑址所在区谭家山、蓝岸嘴、蓝家坡三地发掘时出土的,有的刻有莲瓣、花卉纹。

香炉,长沙窑较为常见,但与佛教有关的则较不多见,主要以莲瓣纹炉(图21)和四环炉(图22)最具代表性。莲瓣纹是佛教常见的装饰题材,香炉上装饰此题材当与佛教有关。四环炉应是悬吊使用的吊炉,法门寺地宫曾出土有鎏金五环银香炉,用法当与长沙窑大体一致,可能与坐禅时所用的提环吊香炉有关。

茶具,属于长沙窑瓷之大宗产品。在众多的茶具中,与佛教文化有关的多以题记表现,如湖南省文物考古研究所收藏的“岳麓寺茶埦”瓷碗,碗底书“张惜永充供养”六字,这可能是一位施主供献给岳麓山寺的僧人们饮茶的,也许是成批烧制的产品。除此之外,还有题“佛”瓷碗以及铭文扑满(图23)等,尤其是扑满上所书写的铭文讲述的是大中年间施主们捐款为重建的长沙道林寺献经的事情。

装饰题材方面,可分为绘画和诗词两种,以绘画居多。绘画根据纹饰不同,亦可分为五种之多,包括莲花纹、桫椤树纹、建筑佛塔纹、摩竭纹以及狮纹等。

图23

图24

图25

图26

图27

图28

莲花,被视为佛教的“圣花”,据佛经记载,佛陀本为天上的菩萨,他下凡降诞迦毗罗卫国王净饭王家时,沼泽出现纯洁美丽的莲花,摩耶夫人坐在其上,周围有白象向她喷水,代表“入胎”。佛典中以莲花往生之所托,又被视为报身佛之净土,所以在佛前多供养此花。长沙窑陶瓷纹饰中以莲花为主题的作品不胜枚举,除了有刻划莲、浮雕莲及彩绘莲瓣外,更多的是写实莲花,在壶、罐腹部或碟碗内底以褐绿彩描绘一幅幅生动的莲花,或盛开怒放(图24),或含苞待放(图25),为以往器物上所没有。除了单纯描绘莲花外,长沙窑上还有一类童子坐莲贴花,有的持莲蕾,有的双手合十,有的坐于莲花上,有的单腿跪于莲花中(图26)。

桫椤树,又名摩诃婆罗树。《本草经》说:佛陀在桫椤树下降生,又在桫椤树中涅槃,故佛教将桫椤树视为“圣树”。其图形在敦煌壁画中习见,如57窟初唐《说法图》中央阿弥陀佛华盖处满绘桫椤树。长沙窑中的桫椤树纹通常以模印贴片的形式被装饰在壶腹流下和双耳罐上,因为“不庇凡草,不止恶禽”,所以长沙窑瓷器上的桫椤树往往要用菱形格栅栏围起来加以特殊保护,通过这种保护方式足以见得佛教徒对“圣树”的虔诚之心。长沙窑陶瓷中的桫椤树纹,有的树下饰有珍禽,类似鸽子、鸾鸟、鸳鸯等;有的结有成串果实,桫椤树不开花,不结果,而长沙窑陶瓷上桫椤树有些却结有果实,这被认为是菩提果(图27)。

长沙窑陶瓷纹饰中反映佛教的建筑佛塔纹主要有茅庐纹和佛塔纹两种。茅庐纹(图28)在出土的长沙窑中陶瓷较常见,多绘于瓷壶的多棱柱短流下方,腹部中间绘一间孤立的顶如钟形的茅庐,其下有一拱门供人出入,两侧各植一棵树,茅庐似芦苇编制结扎而成,做工十分简陋。这与唐代民居风格相差甚远,所以,有学者就此与敦煌壁画中绘有佛陀和高僧状修行者盘坐在茅庐之内的纹饰做比较,认为茅庐两侧的小树可能是代表佛陀苦修成道的菩提树,而茅庐也就代表佛陀苦炼的修行场所了。佛塔纹如果以层数则可以细分为两种,一种是三层矮塔(图29),尖形,圆柱顶,中间为一圆形建筑物,底座是方形,在塔身两侧则饰有对称的“士”字形纹饰,学者对此有深透的研究,认为“士”字形纹饰是“火炬”,表示“圣火”或“灵光”,而三层矮塔应是供奉佛骨或火化僧伽遗骸之用。另一种是九层高塔(图30),塔有两层基座,从第三层到第九层每层都有塔檐,塔身两侧饰有对称的纹饰,比照三层矮塔塔身两侧纹饰估计也应该是“圣火”之类,那么这种九层塔应该就是典型的佛教建筑。

图29

图30

图31

图32

图33

图34

摩竭,印度神话中一种长鼻利齿、身尾似鱼的神兽,被认为是河水之精、生命之本,传为水天、夜叉之坐骑,又是恒伽女神之化身,常见于古代印度雕塑之中。随着佛教的传入,摩竭也出现在中国石窟壁画、金银器和陶瓷上,长沙窑也出现了绘画(图31、32)、贴花(图33)和雕塑(图34)等多种形式存在的摩竭纹,其常常装饰于壶、罐的腹部和碗碟的内底等,形象非常生动。

狮子,不但在古代埃及、希腊雕刻中常见,而且也是佛教护法中的神兽。据《传灯录》记载:释迦佛生时,一手指天,一手指地,作狮子吼,云:“天上天下,惟我独尊”。《楞严经》也说:”我在佛前,助佛转轮,因狮子吼,成阿罗汉“。长沙窑陶瓷中的狮纹(图35),不似那么凶猛,可以看出借鉴了佛教文化中的狮子因素,并且常作人立状,类似“狮神”,有些并往往与佛塔和菩萨形象的舞者组合在一起,甚至有狮子伏于蒲团之上,更增添诸多佛教色彩。

图35

图36

图37

图38

以诗做装饰是长沙窑的一大特色,其内容非常广泛,包括劝学、爱情、应酬、思念、酒饮等,其中还包括三首佛教色彩的诗句,诗文内容不一,所表现的意图也是有所区别的。“圣水出温泉,新阳万里传。常居安乐国,多袌未来缘。”五言诗(图36),从字面意思可以知道这首诗反映的是佛教的“因果轮回”观念。“欲到求仙所,王母少时间。卜人盘上坐,合眼见如来。”五言诗(图37),意指原先要去求拜仙界,可惜王母娘娘没有时间接待,于是占卜人合手盘坐,闭上眼睛就见到如来佛祖。此诗通过简单明了的五言诗直白地宣扬佛祖,以期待人们能够真诚的信仰崇拜佛祖,并且告诉人们只要这样做就能实现自己的愿望。“念念催年促,由如少水鱼。劝诸行过众,修学至无余。”五言诗(图38),这首诗句所宣扬的内容与前两首有所不同,前两首更多的是向普通大众宣扬佛教教义观念等,而这首诗却表现的是希望僧众能够克服种种困难,做一个虔诚的僧人。

综上所述,长沙窑在其产品中大量吸收了来自西亚伊斯兰教文化和南亚佛教文化,并将这些优秀文化广泛运用到其造型和装饰中,进而用于外销。通过这些介绍,可知长沙窑是中外经济、文化交流的沉淀和总结,是多种文化浸润的产物。凭借长沙窑瓷上所展现的伊斯兰教和佛教文化因素,可推断出唐代对外交流出现了新的动向,那就是对西亚、南亚文化是相互吸收的,这与对东亚的辐射性交流是有区别的。西亚、南亚民族既酷爱中国瓷文化,又力斥瓷上的中国文化个性,这就要求在瓷上必须加入其自身的文化符号,只有这样文化交流才能得以进行。长沙窑正是在这种背景下,通过大胆创新,将西亚、南亚民族自身的文化符号加入其装饰中,进而加入晚唐时期外销瓷市场,并成为“外销三驾马车”之一。

①葛承雍《唐韵胡音与外来文明》[M].中华书局,2006年。

②郑晋《长沙窑陶瓷艺术中的伊斯兰因素》[D].2009年。

③贾永华《长沙窑中外瓷器交流研究》[D],2007年。

④马文宽《长沙窑瓷装饰艺术中的某些伊斯兰风格》[J].《文物》1993年第05期。

⑤长沙窑课题组《长沙窑》[M].紫禁城出版社,1996年。

⑥李建毛《湖湘陶瓷·长沙窑卷(二)》[M],湖南美术出版社,2009年。

⑦易中华《唐代长沙窑陶瓷纹饰中的佛教文化因素》[J].《大众文艺》2014年第14期。

(责任编辑:郭彤)

A Brief Discussion about Cultural Exchange of Changshang Kiln Between China and Other Countries

Zhang Haijun