材料对薄壁梁吸能特性的影响研究

2016-09-26莫易敏韩楠楠苏东徐敏石志华张青

莫易敏,韩楠楠,苏东,徐敏,石志华,张青

(武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉 430070)

材料对薄壁梁吸能特性的影响研究

莫易敏,韩楠楠,苏东,徐敏,石志华,张青

(武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉 430070)

对薄壁梁的轴向吸能特性影响因素进行理论分析,比较SAPH370/590DP/B280VK三种材料特性,分别建立试件的有限元模型,利用数值模拟分析单帽梁动态压溃过程的吸能特性,并进行了试验验证。结果表明:材料为SAPH370的单帽式薄壁梁总吸能及比吸能最大,在250 mm的压溃位移过程中吸能稳定而且变形充分,整体吸能效果受材料综合性能的影响。

材料;薄壁梁;吸能特性

0 引言

当汽车进行48 km/h的100%正面碰撞时,前纵梁通过较为理想的轴向渐进迭缩变形可以吸收50%~70%的碰撞能量[1-2],因此吸能薄壁梁对于汽车安全性的重要意义不言而喻,如何设计制造吸能特性更加优良的薄壁吸能构件也一直是汽车安全研究领域的重要课题。Minoru YAMASHITA等[3]利用落锤试验分析了铝制帽型截面薄壁梁的轴向压溃过程,阐述了一种诱导产生首个塑性屈曲的方法,并论证了其有效性和对梁吸能特性的影响;Omer Masood QURESHI[4]利用商业前处理器HyperCrash和求解器RADIOSS研究复杂正弦特性波形板对梁吸能特性的影响,发现其有利于改变梁轴向压溃过程中的屈曲模型并减少屈曲波长;G M NAGEL等[5-6]通过试验与仿真对薄壁梁吸能特性的优化做出了相关研究;王冠群等[7-8]通过对汽车前纵梁进行有限元仿真和具体的实车试验,系统分析了其耐撞性,并结合遗传算法进行结构参数优化,提高了纵梁的吸能效果和稳定性;湖南大学的崔杰等人[9]通过分析DP600的材料不确定性,基于Kriging近似模型的稳健性分析方法,最终发现材料特性波动对于碰撞力峰值影响较大。

作者结合具体的仿真与试验,分析比较B280VK、SAPH370和590DP三种材料对于单帽式薄壁梁轴向吸能特性的影响,指导汽车安全部件的优化研究,提高汽车碰撞安全性能。

1 吸能特性评价指标

汽车在正面碰撞过程中,为了能够具体评价薄壁梁结构的吸能特性,研究人员提出了许多评价指标,其中常用的有冲击力峰值Fpeak、平均冲击力Fmean、总吸能E、比吸能Es等。

1.1 平均冲击力Fmean

平均冲击力,也称平均压溃载荷,是总吸能与压溃距离的比值,通常与实际情况要求和限制条件有关,被用来评价压溃过程的一致性。

(1)

式中:l是压溃距离, F(s)为压溃距离为s时的压溃力。

1.2 冲击力峰值Fpeak

冲击力峰值,即整个变形冲击过程中的最大压溃载荷。根据吸能结构的弹塑性屈曲情况不同,冲击力峰值可能出现在碰撞过程的初始阶段,即结构刚刚产生屈曲或迭缩时;也可能出现在结构压缩进入实密化阶段,压溃载荷快速上升到高值。由于初始阶段峰值与整个系统中乘员或物品伤害有密切关系,因此实际研究中通常采用初始阶段的峰值,并且在设计吸能结构时要求其小于一个阀值,减小对系统中乘员和物品伤害的影响。

1.3 比吸能Es

比吸能是指材料在单位质量下吸收能量的大小,是碰撞吸能过程中材料利用率的度量参数,其表达式为:

(2)

其中:E为压溃过程吸收的总能量;m、Δl分别为被压缩梁的质量和压缩长度;ρ、A、l分别为纵梁密度、横截面面积和总长度。

通常使用比吸能这个参数对比研究不同材料或不同结构形式的吸能装置(结构)在能量吸收方面的效率,并结合经济、性能等因素选出合适的材料与结构。一般来说,其值越高越好。

2 材料参数及单帽梁几何结构

2.1 材料参数

采用宝钢生产的SAPH370、590DP和B280 VKB280VK三种材料进行对比试验研究,具体材料参数如表1所示。

表1 材料参数表

2.2 单帽梁几何结构

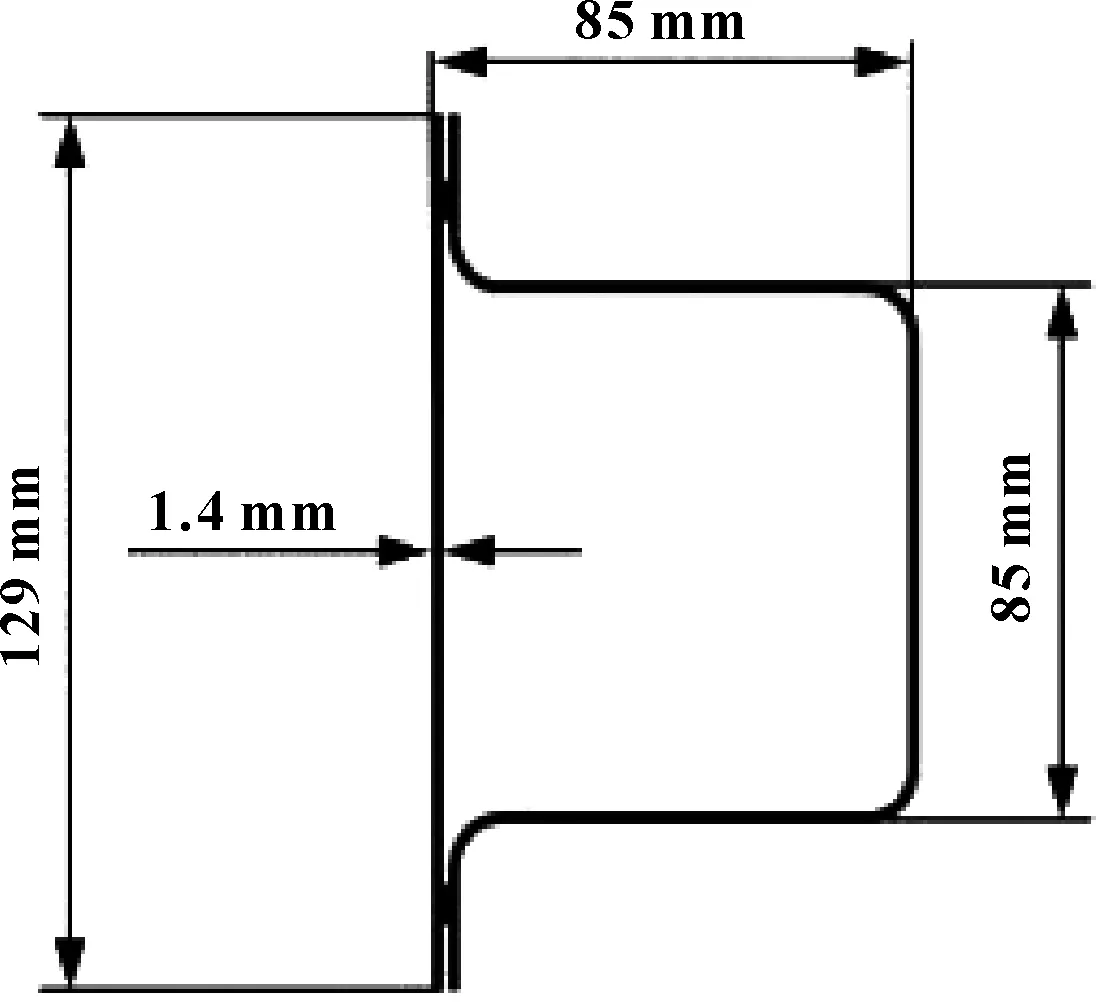

以轴向长度400 mm的单帽型薄壁梁作为研究对象,截面大小为85 mm×85 mm,钢板厚度1.4 mm,具体截面几何尺寸如图1所示。利用Hypermesh进行有限元仿真模型的建立,利用显式非线性有限元程序LS-DYNA进行数值模拟分析。

图1 单帽梁截面尺寸示意图

3 仿真过程分析

3.1 试验装置仿真模型

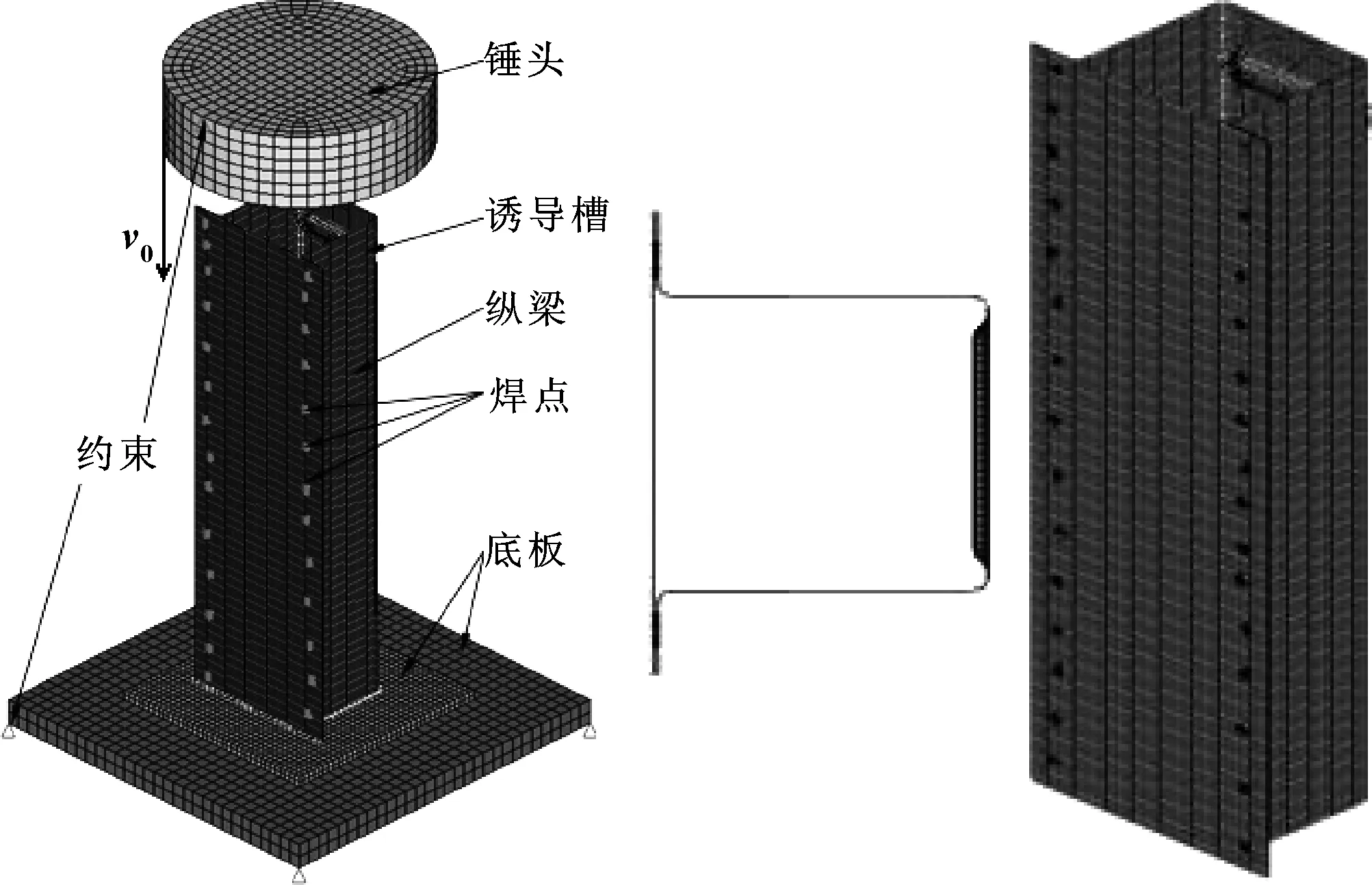

对薄壁梁轴向压溃吸能特性的研究采用落锤试验。落锤试验是目前国内外检测和评定有关金属材料的重要研究方法,具体试验内容为:使质量为200 kg的落锤从距试件顶端9.84 m的高度沿导轨垂直下落,以50 km/s的速度接触试件。其中,落锤质量根据实际试验装置可调。为了试验分析的一致性,各试件的最大压溃位移均设定为250 mm,在这段位移中,各梁在压溃过程中压溃力稳定、可比性强。

落锤试验装置仿真模型如图2所示,利用上、下刚性面模拟落锤和工作台。其中单帽梁的仿真模型如图3所示,采用4节点5 mm的Belytschko-Tsay壳单元(shell 163)建立,厚向取5个积分点,整个模型共包含27 602个节点,单元总数为27 160,利用Connectors-spot面板创建与网格不关联的焊点。根据试验样本设计的需要,薄壁梁仿真分析过程中,设置1号试件材料为SAPH370,2号试件材料为590DP,3号试件材料为B280VK。

图2 落锤试验装置 图3 单帽梁仿真模型

位于试件上端的刚性面进行匀速下压施加载荷,赋予其50 km/s的初速度,约束除Z轴方向以外的5个自由度。通过无质量刚性梁焊点模型连接试件下端与下刚性面,并约束下刚性面的6个自由度以固定工作台。采用自动单面接触算法(CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE)模拟薄壁件受压过程中发生的所有接触,其中刚性面与薄壁件设置为面-面自动接触,而试件在轴向迭缩过程中会产生自身接触,此处设置为单面自动接触。

LS-DYNA采用面内单点积分,计算效率高,但整个过程中若存在单元形变,使节点位移不为0,则会导致“沙漏”情况产生,对于弹性刚度和黏性阻尼,文中采用软件默认数值控制沙漏模态的产生。

3.2 变形过程对比分析

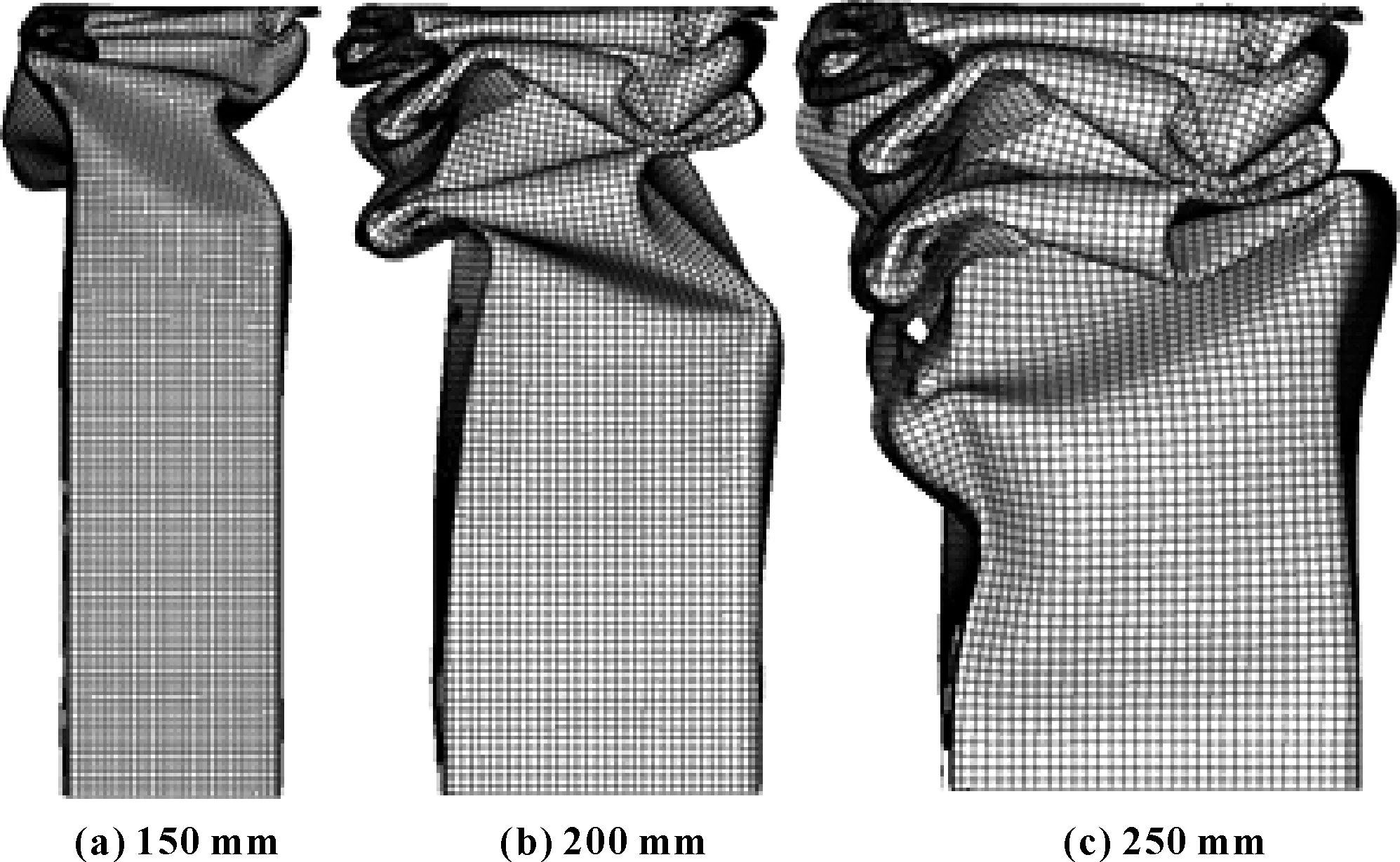

1号试件、2号试件与3号试件的溃缩变形情况分别如图4—6所示。自落锤接触试件上顶端,位移为150 mm时,1号试件与3号试件的褶皱数目相同,比较均匀且形状较小,能量吸收比较充分。在前100 mm的压溃变形过程中,材料SAPH370与B280VK对单帽梁轴向吸能特性的影响程度相近,从变形趋势可看出1号试件的吸能效果略优于3号试件。经过相同溃缩位移时,2号试件的褶皱数目相对较多,且褶皱形状较大,并且呈现不均匀溃缩变形的趋势,吸能程度不如1号试件与3号试件充分,说明在前100 mm的变形过程中,590DP相对于SAPH370与B280VK,对单帽梁的轴向吸能特性的正面影响较差。

在变形位移为200 mm时, 1号试件与3号试件的溃缩吸能情况要优于2号试件,1号试件与3号试件的褶皱形状比较规则均匀,且1号试件褶皱数目较少,叠缩更充分,渐近式溃缩变形的趋势更好,即SAPH370相比B280VK更有利于单帽梁的轴向压溃变形;2号试件的整体变形较稳定,但是褶皱形状不均匀,焊接边内陷幅度较大,更容易产生焊点撕裂导致吸能效果骤降。在200 mm的压溃变形过程中,材料590DP变形模式表现最差,SAPH370最好。

图4 1号试试件SAPH370帽梁变形图

图5 2号试试件590DP帽梁变形图

图6 3号试试件B280VK帽梁变形图

变形位移为250 mm时,1号试件的吸能效果最理想,轴向叠缩情况相比2号试件与3号试件最紧致均匀,褶皱数目最少,且焊接边无焊点撕裂情况产生;2号试件与3号试件的褶皱形状相对较大,吸能程度相对1号试件较低,在吸收相同碰撞能量的过程中,2号试件与3号试件要产生更深度的变形。

结合3种材料参数,可见变形过程稳定性与材料屈服强度、抗拉强度与弹性模量的耦合影响有关。根据公式(2),由于文中Δl、A、l均为定值,因此材料的吸能效率和其平均冲击力Fmean与密度ρ的比值呈正相关。

4 试验分析

4.1 试验验证

采用湖南大学土木工程学院自行设计搭建的落锤试验设备进行试验,实物如图7所示。采用高采样频率传感器测定锤头加速度及位移曲线,并使用高速摄像设备对样件的压溃变形过程进行记录。

图7 落锤试验装置

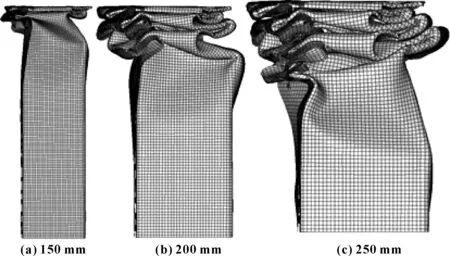

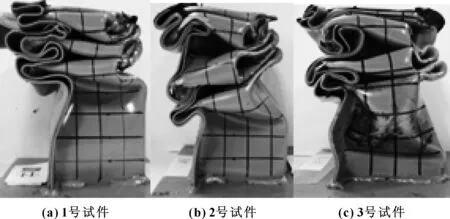

各试件的具体试验结果如图8所示。各材料仿真与试验的变形结果基本一致,证明文中所述对于这3种材料的单帽梁仿真方法基本正确。通过250 mm的整体轴向变形对比可见,SAPH370相比B280VK与DP590更有助于提升单帽梁轴向吸能特性,在实车正面碰撞过程中,若产生相同位移的溃缩,SAPH370相比B280VK与DP590吸能变形过程更稳定,即更有利于汽车碰撞安全性能。

图8 试验变形结果图

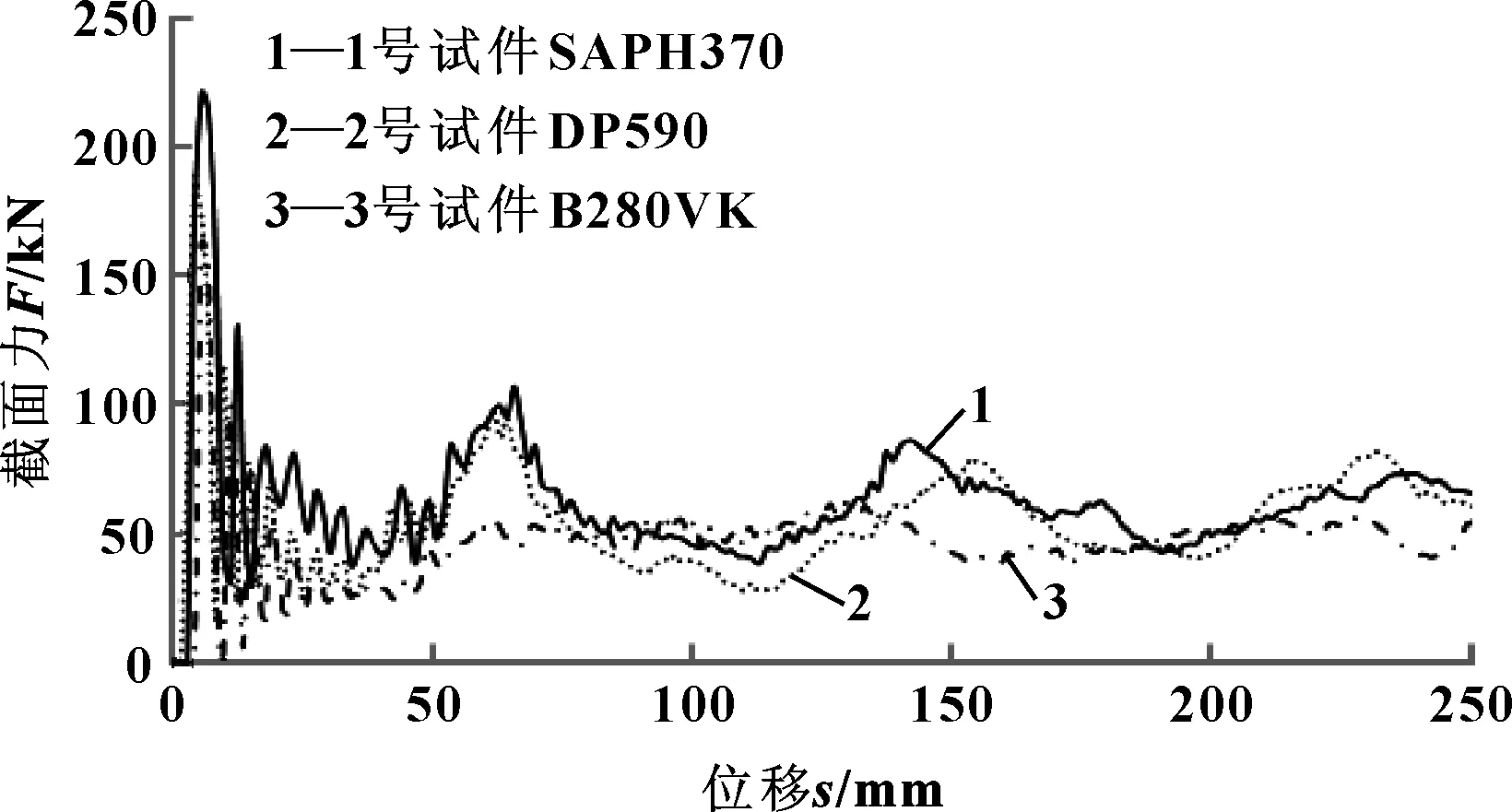

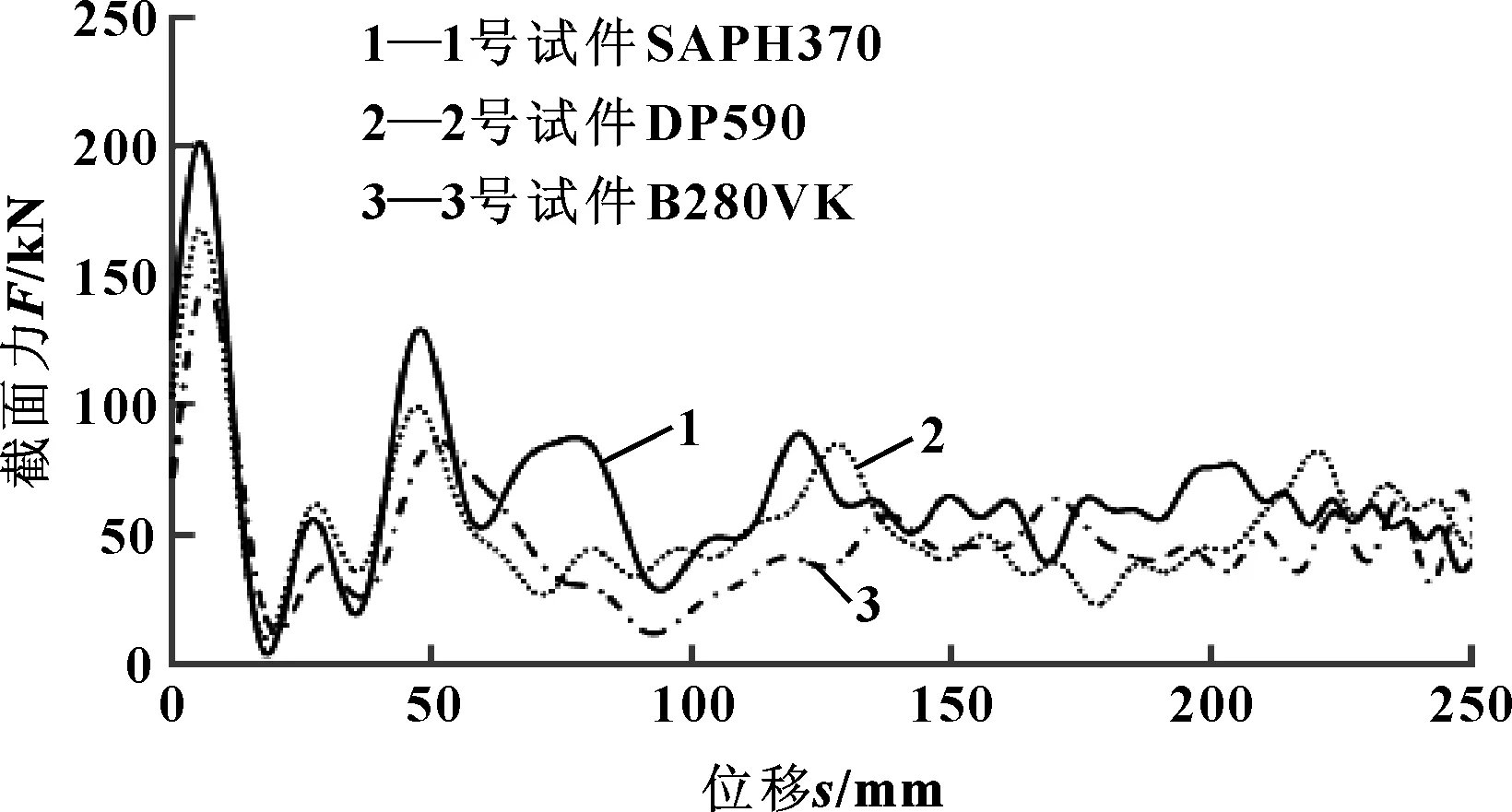

3种材料单帽梁在仿真过程中的冲击力-位移曲线如图9所示,试验测得的各试件冲击力-位移曲线如图10所示。3种材料的试验曲线与仿真曲线趋势一致,契合度较高,进一步证明了仿真过程与结果分析的正确性和有效性,相似研究的仿真分析均可借鉴此方法进行。其中B280VK的试验过程振荡更加强烈,SAPH370与DP590的试验过程比较稳定。

图9 仿真过程冲击力-位移曲线图

图10 试验过程冲击力-位移曲线图

3种材料试件的具体试验数值如表2所示,可知3种材料各项参数的试验值与仿真值误差率均小于10%,满足试验精度要求。

表2 仿真试验数据表

4.2 吸能特性分析

结合表2及图10可知材料为SAPH370的试件冲击力峰值最大,而材料为B280VK的试件冲击力峰值最小,因此B280VK更有益于在汽车碰撞过程中减少对车内乘员和物品的损害。

在前150 mm的溃缩变形过程中,1号试件的冲击力均大于2号试件与3号试件;在150~250 mm的变形吸能过程中,1号试件与2号试件的平均冲击力大致相等,并且均大于3号试件。除在100 mm变形位移附近有小幅波动外,3号试件的冲击力在整个压溃变形过程中保持三者最小值。整个过程中平均冲击力Fmean大小如表2所示。SAPH370的单帽梁平均冲击力相比DP590高出14%,相比B280VK高出31%。根据表1与第3.2节中对于公式(2)的分析,由于SAPH370的密度最小,平均冲击力Fmean最大,则其材料利用率必然最高,与试验结果相一致。其中,SAPH370比吸能相比DP590高出14%,相比B280VK高出31%,与材料平均冲击力的比例相同,说明材料密度的微小差别对于薄壁梁吸能效率的影响很小,可以忽略不计。这也充分证明,影响薄壁件材料安全特性的主要因素为屈服强度、抗拉强度与弹性模量的耦合。

自落锤开始接触试件顶端至250 mm变形位移的过程中,单帽梁总吸能1号试件吸能最多、3号试件最少,以SAPH370为材料的单帽梁轴向压溃吸能过程稳定而且充分,吸能效率最高;以B280VK为材料的单帽梁,轴向压溃过程中变形模式优于DP590,然而由于DP590材料综合性能的影响,其试件截面平均冲击力较大,因此整体吸能效果要优于B280VK。

5 结论

对SAPH370、590DP 和B280VK三种材料的帽型截面梁进行建模,利用LS-DYNA仿真落锤试验过程中3种材料对梁轴向吸能特性的影响,得出如下结论:

(1)材料为SAPH370的薄壁梁平均冲击力较大,整个变形吸能过程均匀稳定,有利于提高以此材料所制汽车前纵梁的碰撞安全性能。但是初始压溃阶段的冲击力峰值也较大,相比590DP与B280VK则不利于车内乘员的保护。

(2)材料对于薄壁梁吸能特性影响与材料综合性能有关。材料密度之间的细微差别对于薄壁梁的渐近叠缩变形模式和吸能效率影响较小。

(3)通过具体试验与仿真结果对比,验证了文中仿真方法的有效性。其中,SAPH370与590DP的仿真精度更高。由于实际试验过程中产生振荡,导致试验所得冲击力-位移曲线与仿真曲线存在一定误差。

【1】ABRAMOWICZ W,JONES N.Dynamic Progressive Buckling of Circular and Square Tubes[J].International Journal of Impact Engineering,1986,4(4):243-270.

【2】MCNAY G H.Numerical Modelling of Tube Crush with Experimental Comparison[R].SAE Technical Paper,1988.

【3】YAMASHITA M,KENMOTSU H,HATTORI T.Dynamic Axial Compression of Aluminum Hollow Tubes with Hat Cross-section and Buckling Initiator Using Inertia Force during Impact[J].Thin-Walled Structures,2012,50(1):37-44.

【4】QURESHIO M,BERTOCCHI E.Crash Behavior of Thin-walled Box Beams with Complex Sinusoidal Relief Patterns[J].Thin-Walled Structures,2012,53(2):217-223.

【5】NAGEL G M,THAMBIRATNAM D P.Dynamic Simulation and Energy Absorption of Tapered Thin-walled Tubes under Oblique Impact Loading[J].International Journal of Impact Engineering,2006,32(10):1595-1620.

【6】ZHANG X,ZHANG H.Numerical and Theoretical Studies on Energy Absorption of Three-panel Angle Elements[J].International Journal of Impact Engineering,2012,46(4):23-40.

【7】叶映台.轿车前纵梁耐撞性仿真和结构优化的研究[D].长沙:湖南大学,2010.

【8】王冠群.正面碰撞过程中的前纵梁耐撞性研究[D].长沙:湖南大学,2014.

【9】崔杰,张维刚,谢伦杰,等.基于kriging代理模型的碰撞安全性稳健性分析[J].汽车工程,2013,35(1):50-55.

Absorption Characteristics of Thin-walled Beams with Different Materials

MO Yimin, HAN Nannan, SU Dong, XU Min, SHI Zhihua, ZHANG Qing

(School of Mechanical and Electronic Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan Hubei 430070,China)

The influencing factors of the energy absorption characteristics of thin-walled beams were theoretically analyzed.Finite element analysis was used to compare the energy absorption efficiency of thin-walled beams with different materials, that referred to SAPH370,590DPand B280VK. Furthermore,experiment verification was made. The results are as follows: SAPH370 is more helpful in crash safety,which absorbs the most energy and holds the best deformation process among the three under the same conditions; the general absorption efficiency is affected by the comprehensive properties of the materials.

Materials; Thin-walled beams; Absorption characteristics

2015-11-30

莫易敏(1960—),男,博士,教授,博士研究生导师,主要研究方向为摩擦学。E-mail:moyimin@whut.edu.cn。

韩楠楠, E-mail:hnn0204@163.com。

U463.32+6

A

1674-1986(2016)02-005-05