青海省果洛龙洼金矿多因复成成矿作用

2016-09-24赖健清鞠培姣

赖健清,鞠培姣,周 凤

青海省果洛龙洼金矿多因复成成矿作用

赖健清1, 2,鞠培姣1, 2,周 凤1, 2

(1. 中南大学 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,长沙 410083;2. 中南大学 地球科学与信息物理学院,长沙 410083)

果洛龙洼金矿位于东昆仑造山带东段,华力西−印支期是最重要的成矿期。矿体受近东西向断裂控制,地层为矿源层和隔挡层,对矿质进行圈闭,变质热液及岩浆提供热源和物质。成矿作用分为变质热液期和岩浆热液期,前者包括乳白色石英脉阶段(A)和含金石英黄铁矿阶段(B),为主成矿期,后者对应石英硫化物再富集阶段(C),起叠加改造作用。综合稳定同位素及包裹体的特征,从多因复成的角度探讨其成矿作用。稳定同位素反映成矿物质及流体为多来源。包裹体研究表明:B、C阶段发育3种包裹体:I型水溶液包裹体、II型水溶液-CO2包裹体、III型纯CO2包裹体。B阶段发育的3种包裹体温度集中于260~360℃,I型、II型包裹体盐度分别为10.70%~22.69%和3.52%~12.42%,流体可能来源于变质热液,属变质热液期。C阶段发育I型包裹体及少量II型包裹体,温度集中于160~320℃,I型、II型包裹体盐度分别为15.90%~23.32%和10.62%~13.57%,成矿热液可能主要来源于岩浆热液,为岩浆热液期。矿床在变质热液期成矿,后期受到岩浆热液叠加改造,矿质进行再富集。因此,矿床具多大地构造阶段、多控矿因素、多成矿物质来源、多成矿作用及多成因类型,属多因复成矿床。

成矿作用;多因复成;果洛龙洼金矿

东昆仑造山带位于青藏高原东北缘,在构造上具有多岛洋、软碰撞和多旋回造山的特征[1],是我国著名的成矿带之一,素有“金腰带”之称。果洛龙洼金矿区位于东昆仑东段昆中隆起南缘沟里地区[2],有研究者对该矿床的地质−地球化学特征[3−4]、成矿物质来源[5−6]、矿床成因等进行较为详细的研究。流体包裹体及氢氧同位素研究表明成矿流体具有多来源性[7],东西向构造、晚古生代碳硅泥建造和华力西−印支期的岩浆活动均为重要的成矿因素[6]。在成矿物质来源及矿床成因方面存在着争议:一种观点认为其成矿物质来自于深部岩浆,为典型的造山型金矿,是与华力西−印支期中酸性岩浆活动有关的中温热液型金矿 床[4, 8],也有学者认为成矿物质来自于早期陆缘海相火山喷发形成的矿源层,后期受到韧性剪切活动及岩浆活动改造而成矿,属于构造−岩浆叠加改造成矿系统的剪切带型矿床[6],文雪峰等[5]则认为成矿物质来源于早期的热水沉积建造,后期受到挤压、变形变质作用而形成了韧性剪切带型金矿床。但前人均未对矿床成因提出十分可靠的地质依据,亦未对成矿流体特征作深入探讨。本文作者通过综合稳定同位素及流体包裹体特征,从多因复成的角度对果洛龙洼金矿床的成矿作用进行了研究。

1 大地构造演化

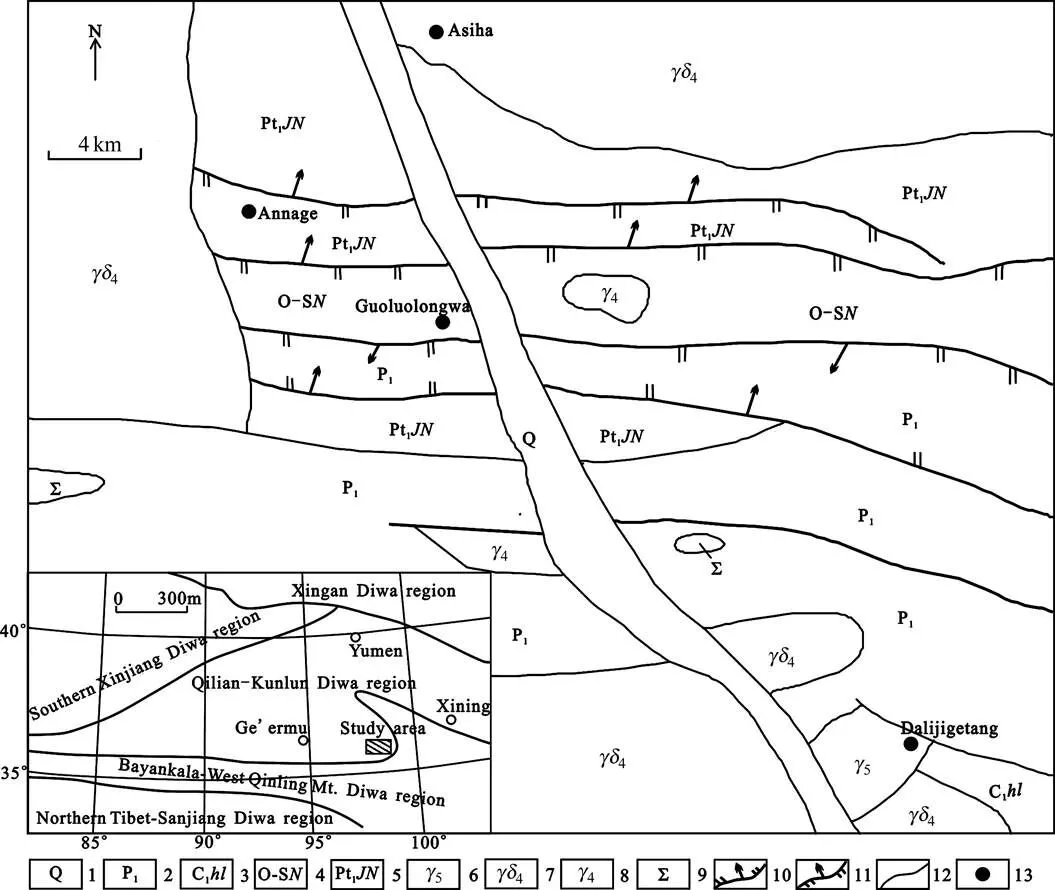

研究区位于青海省都兰县沟里地区,大地构造位置为柴达木地块的东南缘东昆仑造山带东段[9],按地洼学说理论,其构造分区属祁连−昆仑地洼区东南部(见图1)。东昆仑构造带呈近东西向延伸,经历了复杂的地质演化历史,受到加里东期、华力西期、印支期以及燕山期的叠加和改造,形成了规模宏大的花岗变质杂岩带[8],金属元素富集成矿作用也极为强烈。其中加里东期构造−岩浆活动剧烈,华力西期的海相火山活动发育,对区内矿床的形成起重要的作用。

图1 果洛龙洼金矿床区域地质略图(据文献[15]修改,大地构造图据文献[16]修改):1—第四系;2—下二叠统;3—下石炭统哈拉郭勒组;4—纳赤台群;5—古元古界金水口群;6—印支期花岗岩;7—华力西期花岗闪长岩;8—华力西期花岗岩; 9—斜辉橄榄岩;10—正断层;11—逆断层;12—性质不明断层;13—矿床(点)

新太古代−古元古代,研究区处于前地槽阶段[10]。区域经历了热动力变质作用,并伴有强烈的混合岩化,古老的地块以及陆缘沉积物经历变质结晶后形成该区的变质结晶基底[11],构造层为一套深变质岩群,变质相为角闪岩相,甚至可达麻粒岩相,以古元古界金水口群为代表,岩性主要有片岩、片麻岩、大理岩等。

地槽阶段始于中元古代,区内中部出现昆仑中间隆起带−地背斜,南北两侧发生地槽坳陷[10]。自中元古代到泥盆纪,地壳的活动强度增大,地层为一套陆屑−火山岩建造,主要由中−新元古界万保沟群浅变质碎屑岩、火山岩和浅变质碳酸盐岩及下古生界纳赤台群的片岩、千枚岩、变质火山岩组成,变质程度较低,地槽特征明显。加里东期,东昆仑地区火山喷发频繁,岩浆侵入活动强烈,形成以花岗岩为主的岩浆建造。加里东运动以后,东昆仑地区形成南北三分(昆南带、昆中带、昆北带)的构造格局[11],昆中断裂以北率先进入褶皱带期,地槽南移至昆中断裂以南。石炭纪时,地槽继续发展,区内地层为一套由海相火山−沉积、碳酸盐岩建造,包括下石炭统哈拉郭勒组和上石炭统浩特洛洼组,哈拉郭勒组岩性为轻变质粉砂岩、粉砂质板岩、石英砂岩、大理岩、蚀变火山岩,浩特洛洼组岩性主要有千枚岩、大理岩、灰岩、碎屑岩等。至晚二叠世末,区域进入地槽余动期,构造层为下二叠统马尔争组和上二叠统格曲组,马尔争组为一套海陆交互相沉积[12],岩性为碳酸盐岩、变火山岩夹碎屑岩、硅质岩、灰岩,格曲组为一套河流相−浅海相碎屑岩及灰岩沉积[2],岩性为碎屑岩、变碎屑岩夹灰岩、板岩及火山岩。由上可知,石炭系−二叠系地层,海相、陆相均有分布,岩石可见浅变质,应属于褶皱带的山前坳陷。华力西晚期,岩浆活动强烈,构成昆中花岗质杂岩带的主体。在华力西−印支构造活动期间,区内的几条东西向巨型断裂发生左旋压扭性活动,并形成了大量的北西向线性构造[13]。晚华力西−印支期,断裂带发生继承性活动,并形成一系列NW-NWW向小型断裂裂隙。

二叠纪末,东昆仑地区全面地槽褶皱回返,形成一系列线状紧闭型褶皱[10]。地槽阶段形成的褶皱带型山脉由于受到剥蚀作用而不断被削低夷平,地貌的起伏反差越来越小,最终发展成为准平原地貌,标志着地台阶段的开始。

研究区只在早−中三叠世经历了相对平静而又短暂的地台阶段[14],该阶段地壳活动较弱,构造及岩浆活动不发育,大部分地区缺失地台构造层[10],区内地层为下−中三叠统洪水川组海−陆交互相碎屑岩。

自晚三叠世开始,研究区的构造演化进入地洼发展阶段,代表构造层为上三叠统鄂拉山组及以后的地层,鄂拉山组为一套陆相火山碎屑岩及不稳定沉积碎屑岩的地层,侏罗系至白垩系及以后的地层为陆相河湖沉积,没有区域变质,岩性主要为长石石英砂岩、岩屑砂岩[12],是一套地洼沉积。东昆仑地区在地洼阶段广泛发育褶皱、剪切带、断裂等多种构造类型,造山作用使区内的构造地貌反差强烈,形成高山、深谷等地貌相间。白垩纪时,地洼发展到中期(激烈期),地貌发生大幅度的隆起,岩浆活动及变质作用也增强。区内岩浆活动特别强烈,形成以花岗岩为主的燕山期岩浆建造。至地洼阶段发展的余动期(新生代),大地热流的降低导致壳体发生收缩,块断构造运动活跃,形成张性构造,包括张性断裂及张性盆地等[10]。

因此,东昆仑地区以加里东期造山作用为其主造山期,后期又叠加有华力西晚期−印支期俯冲−碰撞造山作用与燕山中晚期陆内造山作用,具多期多阶段、多类型造山作用复合叠加的特点。

2 矿床地质特征

区内地层主要有古元古界金水口群白沙河组、奥陶−志留系纳赤台群、下石炭统哈拉郭勒组以及第四系的残坡积(见图1)[15−16]。矿区含矿地层奥陶−志留系纳赤台群是一套中低级变质岩系,属大陆裂解形成的小洋盆或裂陷槽环境的产物,岩性主要为绿泥石石英千枚岩、绢云母石英千枚岩、千糜岩、硅质板岩等[7]。前人曾先后定为中−新元古界的万保沟群[17−18]、下石炭统的哈拉郭勒组[6,19],但近年来的研究表明应归属纳赤台群[4,20]。

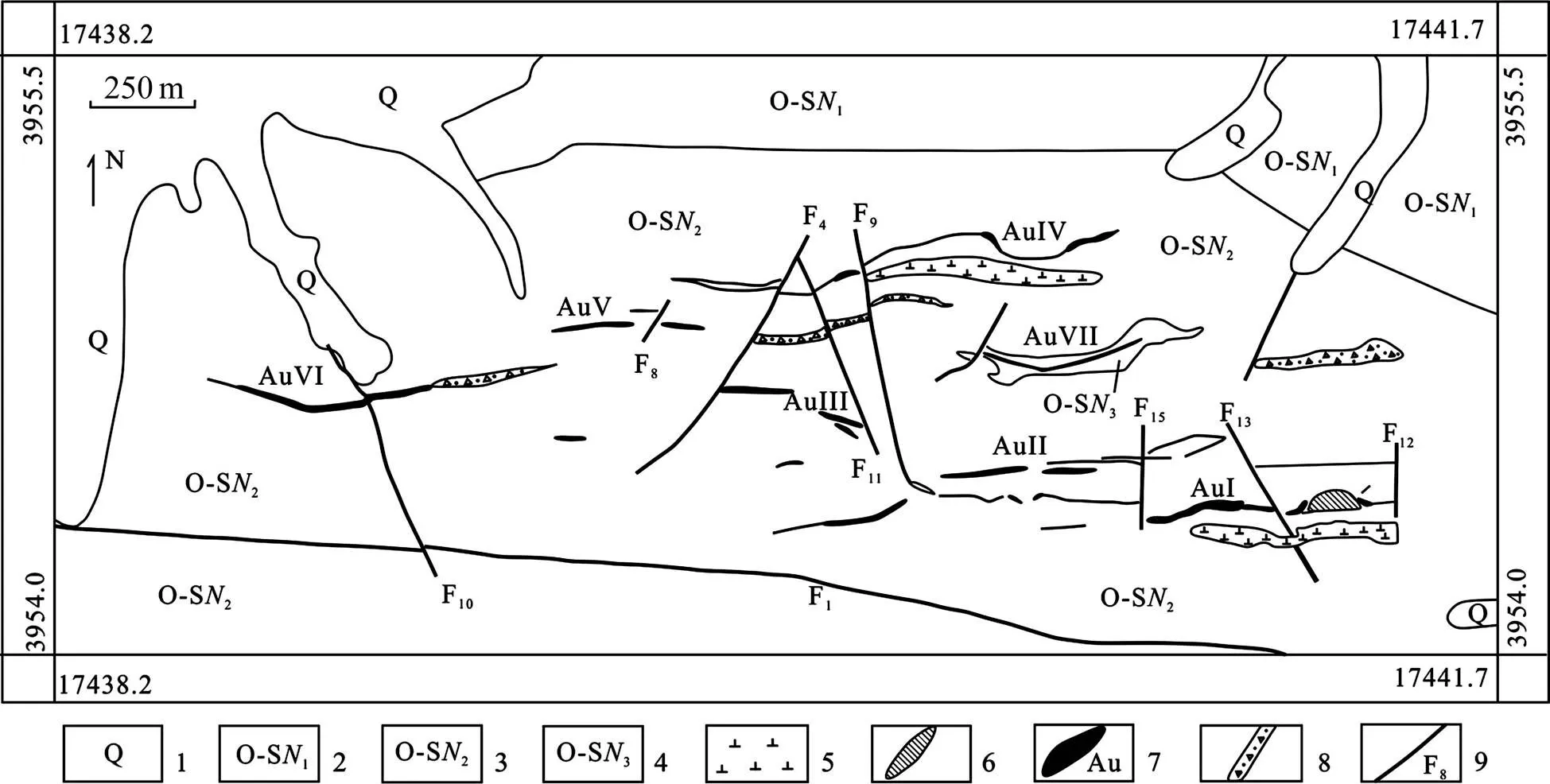

区内断裂构造发育,按其展布方向可分为3组:北西西−近东西向、北西向和北东向(见图2),具有多期活动的特点。其中近东西向断裂为主要的控矿断裂,规模大,延伸远,矿体受其控制或产于其中[9]。北西向和北东向断裂为成矿期后断裂,一般规模不大,分布在近东西向主断裂两侧,对矿体、矿化带具有破坏作用[20]。

图2 果洛龙洼金矿区地质图(据文献[7]修改):1—第四系;2—绢云绿泥石石英千枚岩;3—千糜岩;4—角闪片岩;5—闪长岩;6—石英脉;7—金矿体及编号;8—破碎带;9—断裂及编号

区内岩浆活动剧烈,侵入岩有前加里东期、加里东期、印支−燕山期超基性−基性、中−酸性岩浆岩,部分地区发育有岩脉[21]。岩性主要为斜辉橄榄岩、闪长岩、花岗闪长岩、斜长花岗岩以及花岗岩等。该区的岩浆活动在华力西期和印支期达到高潮[5]。

果洛龙洼原生金矿化主要有石英脉型和蚀变岩型,硫化物为金的重要载体矿物,按照金属硫化物的产出特征,矿区金矿化类型又可分为脉状矿化和细脉浸染状(或稠密浸染状)矿化[3]。目前已发现的矿体均产于厚大石英脉和构造破碎带中的破碎蚀变岩中,形态简单,多呈脉状、透镜状、囊状、不规则状,在走向及倾向上具有分枝复合、尖灭再现和膨大收缩的现 象[22]。在区内由南向北、自东向西划分出AuI、AuII、AuIII、AuIV、AuV、AuVI、AuVII等7条成矿带(见图2),均产于纳赤台群。金矿带走向近东西,倾向南,倾角陡、缓变化大,一般在45º~75º之间,产状与区域地层一致。

矿石中主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等,微量的自然金和银金矿,脉石矿物主要为石英,绢云母、方解石[4, 7],矿石结构以半自形−他形粒状、填隙、反应边及隐晶状为主,构造为裂隙浸染状、块状、网脉状及蜂窝状构造[8]。区内围岩蚀变类型多样,与矿化关系最为密切的是黄铁绢英岩化。

根据野外矿脉穿插关系、矿物组合及矿石组构特征,果洛龙洼金矿床的形成经历了多期多阶段,其中热液成矿作用主要包括变质热液期和岩浆热液期,变质热液期为金的主成矿期,又可划分为乳白色石英脉阶段(A)、含金石英黄铁矿阶段(B);后期有岩浆热液期的叠加,对应石英硫化物阶段(C),对金矿起着叠加改造再富集的作用。

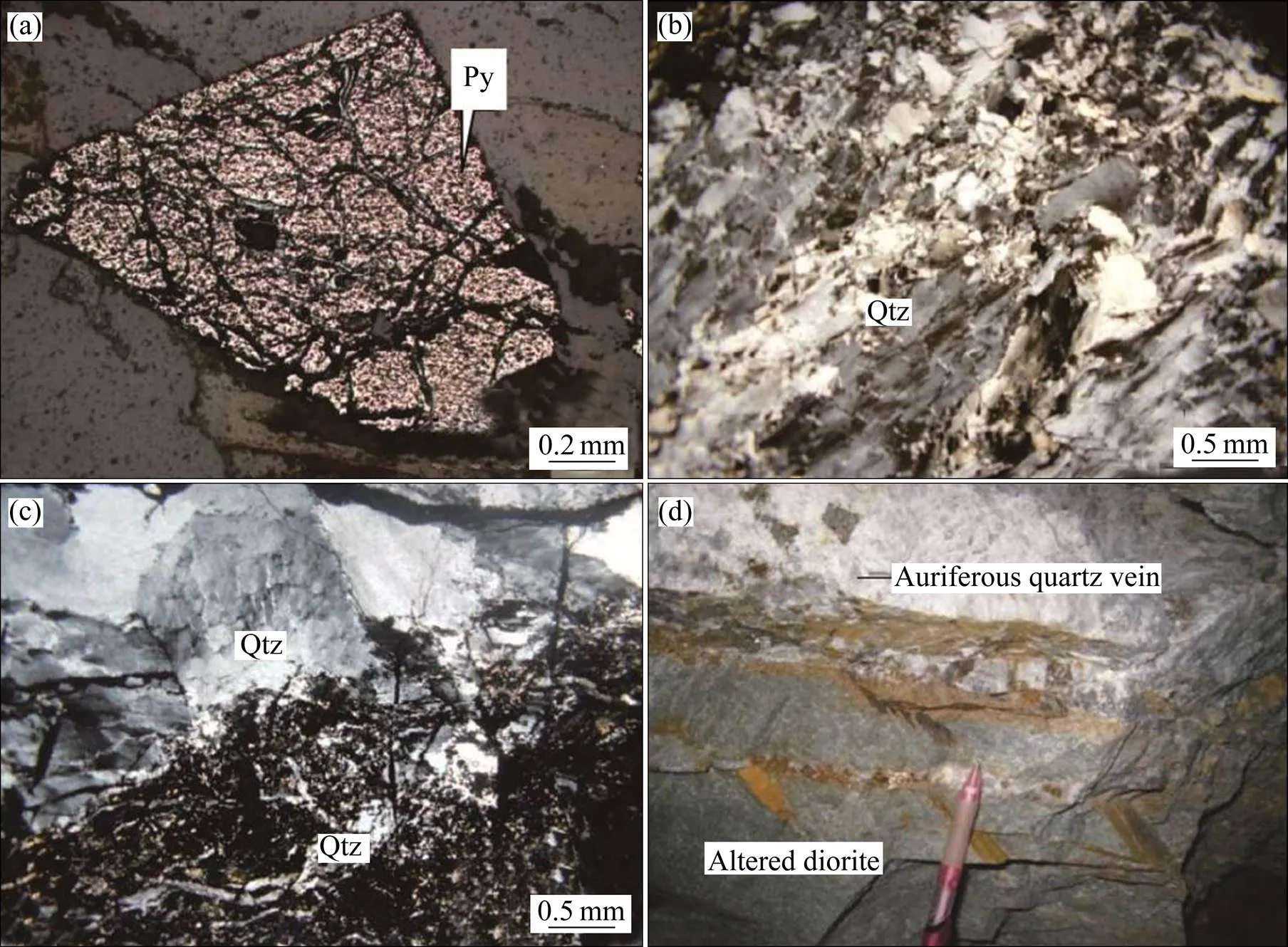

乳白色石英脉阶段(A):以发育乳白色石英脉为特征,脉中金属硫化物少见。该阶段石英脉基本上不含金,黄铁矿颗粒较粗,呈立方体自形晶(见图3(a))。

含金石英黄铁矿阶段(B):该阶段以细粒黄铁矿细脉、石英细脉发育为特征。石英脉体较小,充填和交代早阶段的石英脉,石英的透明度优于前者的(见图3(b))。

图3 不同成矿阶段特征(Qtz—石英;Py—黄铁矿):(a) A阶段自形粗粒黄铁矿;(b) B阶段烟灰色石英;(c) 不同期次石英脉穿插;(d) C阶段含金石英−硫化物脉

石英硫化物再富集阶段(C):在含金石英脉中穿插不规则状石英硫化物细脉(见图3(c)),硫化物主要包括黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等(见图3(d))。金的品位升高,有进一步富集作用[15]。

3 稳定同位素特征

3.1 铅同位素特征

果洛龙洼含金石英脉矿石中的黄铁矿和方铅矿的206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb摩尔比值表明其具有典型放射成因铅的特征。东昆仑造山带造山过程中发生的多次构造热事件,导致果洛龙洼金矿区放射成因铅含量的增加[8]。

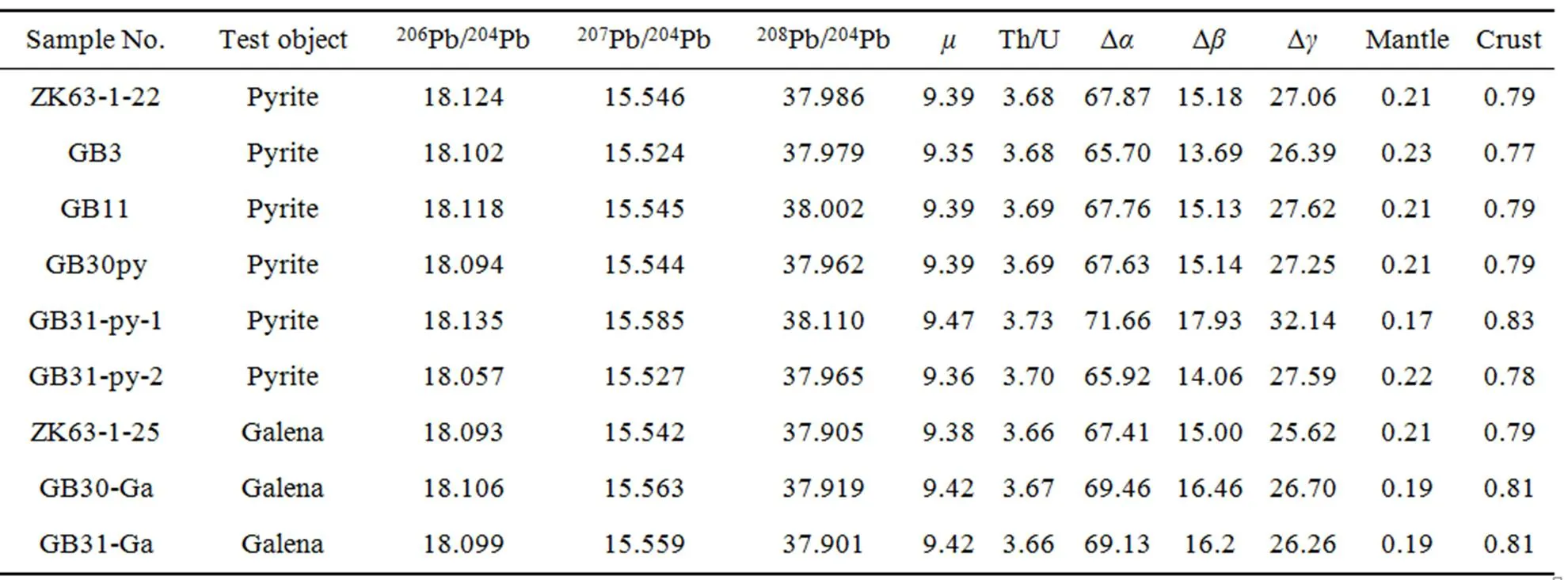

根据单阶段铅演化模式,计算得出铅同位素各特征参数(见表1),测试单位为国土资源部中南矿产资源监督检测中心,数据来源于文献[4]。Th/U摩尔比值介于3.66~3.73之间,变化范围很小,表现出稳定铅同位素的特征,均值为3.68,位于中国大陆上地壳平均值3.47和全球上地壳平均值3.88之间[23−24],表明矿质来源于上地壳。一般来说,值(238U/204Pb)可用来判断铅的来源,>9.58的铅为高放射性壳源铅,<9.58的铅为低放射性深源铅[25]。本矿床矿石值介于9.35~9.47,变化范围很窄,具有深源铅的特征。