钱杨的政治

2016-09-22郭娟

郭娟

一

杨绛在写作中第一次笔涉政治,应该就是那本薄薄的《干校六记》了。

此前,于抗战时期写成并上演的两个剧《称心如意》和《弄真成假》,曾让“杨季康”这个名字如一颗新星升起在沦陷区上海的晦暗天幕上,然而这两部家长里短的轻喜剧与抗战无关。当时,热血的作家们为抗战而写作,“文章下乡”“文章入伍”,国民党文人也搞出声势不小的“国防文学”。在国共合作一致抗日的大背景下,左翼和右翼的文人艺术家们,集结在文化工作委员会周围—鲁迅逝世后,郭沫若成为战时“文章领袖”“文化班头”,他执掌著名的“三厅”,相当于战时官方的宣传部、文化部,团结、领导广大文艺工作者从事抗战文艺工作;而民间有著名的“文艺界抗敌协会”,其间老舍奔走联络,出力最多……胡风在空袭警报声中主编抗战中最著名的《七月》杂志,那刊名是从“七月流火”与“七七事变”古今典故化来,是萧红的创意;而投奔延安的丁玲,“昨天文小姐,今日武将军”,领导著名的“西战团”在前线战区流动宣传—诗人牛汉晚年回忆少年时代在街头目睹丁玲街头演讲的风采,一片钦慕之意。那时街头演讲、活报剧甚是火热,王莹和崔嵬的《放下你的鞭子》从国内演到南洋,一路宣传,为抗战募捐……那时艾青眼中常含泪水,写下深沉的诗篇,还有田间的“鼓点诗”、老舍的通俗文艺,都是日后讲抗战文学史要讲到的……当时梁实秋、沈从文要求战时文学也要讲究艺术性,也可以有非抗日的题材表现,结果被群情激愤的主流话语概括为“与抗战无关论”,一顿批判。—杨绛生前似乎预料到会有人就此提出质疑,早在一九八一年再版这两个剧本时,就在后记中先自“检讨”:剧本缺乏斗争意义。但她紧接着写道:“如果说,沦陷在日寇铁蹄下的老百姓,不妥协、不屈服就算反抗,不愁苦、不丧气就算顽强,那么,这两个喜剧里的几声笑,也算表示我们在漫漫长夜的黑暗里始终没丧失信心,在艰苦的生活里始终保持着乐观的精神。”的确,了解那段历史的人都不会有苛责—由于各种各样的原因,没能投奔延安或跟着国民政府流亡的作家们,在沦陷区,也只能蛰伏待旦。那时,在上海的郑振铎、许广平、傅雷、李健吾、柯灵以及张爱玲、苏青,在北京的林庚、朱英诞、沈启无等人,其作品无例外地呈现一种搁置现实、与抗日无关的悬空状态。即便如此,许广平、柯灵、李健吾都曾被抓进日本宪兵队,遭行刑逼供。杨绛也曾被叫去讯问,很是惊魂。而新文学大师级人物、鲁迅的二弟周作人被逼迫而“落水”附逆!足见沦陷区环境之严酷。

其实,即使没有外来逼迫,杨绛早期作品里也没有政治意识。《倒影集》中的短篇小说,不仅写于二十世纪三四十年代的“少作”是一派天真、没有一丝政治风烟,就连写于一九七七至一九八○年的几篇,也似冬眠初醒般继续往昔的情境与意趣—知识分子的客厅,茶杯里的风波。小说写得轻倩佻,才情是有的,观察与领悟也不可谓不细致幽微,对人性的洞见堪称深刻,然而缺的是历史现实之感—小说集出版时,正是“伤痕文学”风行年代,在一大批控诉极“左”政治、反思“文革”的时代主角中,杨绛小说里那些教授、教授夫人、女大学生、知识女性,好似天外来客,他们东家长西家短地搞些小绯闻,生些小烦恼小惆怅,或者像《事业》以办苏州振华女中的女校长为原型、反映民国时期知识分子的奋斗,都显得不够宏观叙事,不合时宜。

由此可见,杨绛的早期创作是置身于两个时代主流政治话语之外的。如果将镜头拉远,也许会发现,在时代的激流底下,人性的复杂繁复与人生的平实庸常,是地老天荒的沉实底色,就如杨绛这些早期剧作和小说,虽因远离政治而缺乏厚重与激昂,却自有其轻倩的、人性的斑斓。由于建国以后不断的改造和更新,文艺政策要求反映时代、表现工农人物,到“文革”后文坛上只有几个不食人间烟火、满脸写着“政治”的“高大全”式样板戏人物,而在拨乱反正的新时期文坛,杨绛那些旧时代知识分子的日常形象真显得陌生而又稀奇了,读者看了会说:啊!还有这样的人物!小说还可以这样写!这后一句惊叹,稍后,二十世纪八十年代初,也由汪曾祺《受戒》《大淖记事》等一些带着读者久违了的中国传统美学诗意的小说而引发。比较而言,汪曾祺小说人物在中国传统中找得到原型,而杨绛小说人物更直接续写、丰富了五四后知识分子形象。尽管如此,也不必讳言,这些人物形象的单薄是显而易见的。究其原因,除了写作技巧还欠圆熟,更因为这些人物身上缺乏历史的现实的政治的质素。—如果先看过《洗澡》,再来看这些早期小说,就会发现:其中一些人物像是有待完成的雏形—《“大笑话”》里有姚宓和许彦成等人的雏形,《小阳春》里有余楠的角爪—然而他们又都不是,因为他们的人生还没有经历“洗澡”,像白瓷人还有待于再上一层釉色—他们尚未获得政治感,所以多多少少显得伶俜单薄。

二

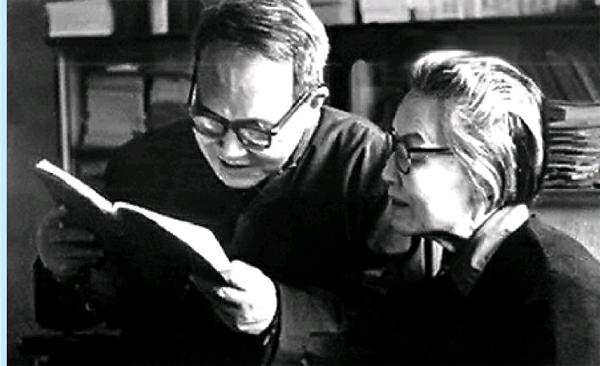

如果顺遂其本意,钱锺书、杨绛倒是情愿像这些小说中人物,单纯做一辈子素人、书生,不染政治风烟。两人情定时,钱锺书说,他这一辈子只想做学问,杨绛认为这是很高远的理想,很赞赏,觉得合自己的意—这就是所谓志同道合,是他们婚姻的基础。这选择,对于出身于诗书之家的钱锺书是子承父志、顺理成章,而对于其父曾在民国官至京师高等审判庭长、检察长的杨绛,则是刻意远离官场、躲避政治。

《回忆我的父亲》这一篇,在杨绛研究中,是应该更加受到重视的。在这篇厚重深致的长文中,杨绛夹叙夹议父亲的生平事迹,同时也将自己对历史、政治乃至人生的总体结论写在父亲人生的“边上”—比如,官场是丑恶肮脏、风波不定的;换汤不换药的改朝换代是无用的,推翻一个政权并不能解决问题,还得争求一个好的制度,保障一个好的政府,等等。父亲从“革命派”到“立宪派”的转变,从给肃亲王善耆上法律课,到临别时站在王朝末日暮色中的老亲王执新礼,握手祝愿“祝你们成功”,从历任高官到退出官场,都给杨绛以启示:政治是飘忽不定、不足恃的,恒久的是人性的善、艺术的美和学理的真。

但是,政治躲不开。

熬过抗战八年,在国共两党政权交替之际,钱杨面临选择。作为远离政党政治的知识分子,他俩不可能跟着败逃的腐败的国民党去台湾,留过洋、看过西洋景,也不会对别人的国家抱特别的幻想,虽然以他们的学问在国外也会受礼遇;他们选择留在中国,是因为书在这里、文化在这里。两人抱定不管窗外事,只做自己的学问。“反右”之前那个小阳春天气,许多知识分子都跃跃然向党建言或谏言,钱锺书却是“夜来无梦过邯郸”。然而一九四九年以后,对于意识形态领域的整肃,知识分子首当其冲。一次又一次思想政治运动,钱杨不可避免地被裹挟其中—

一、“脱裤子、割尾巴”,杨绛嫌其粗鲁,代以“洗澡”。这是解放后知识分子经受的第一次思想改造。对应作品是长篇小说《洗澡》(1987年),散文《控诉大会》(1988年9月)、《第一次观礼》(1988年3-4月)。

二、“拔白旗”“大跃进”。对应作品是散文《第一次下乡》(1991年4月)。

三、“文革”前期。对应作品是《丙午丁未年纪事》(1986年)。

四、“文革”后期下放干校。对应作品是《干校六记》(1980年)。

杨绛作品中这份经历政治运动的“清单”,比起胡风、丁玲们经历的文坛风云大雷大闪,应该还是—小到中雨,她自己也说自己的经历仅仅是“大革命”的小小一个侧面。但对于始终远离政治的杨绛、钱锺书而言,这种“被”运动的经历,更是一种无所逃于天地之间的人生窘境。

杨绛第一次受窘,是被学生污为“上课不讲工人,专讲恋爱”,这是“三反”中作为资产阶级腐朽思想,在控诉大会上被突然点名批判的。杨绛回忆道,她一下变臭了,人人都避得远远的,散会后,昏暗中,看见自己周围留着一圈空白,群众在这圈空白之外纷纷议论。她说:“假如我是个娇嫩的女人,我还有什么脸见人呢?我只好关门上吊啊!”但是她只是气鼓鼓的,心上却毫不惭愧。第二天早起,打扮得喜气盈盈,去人多的菜市场招摇。这次经历屈辱,杨绛只当是锤炼。后来在“文革”中挨斗、被剃“阴阳头”、打扫厕所,她都荣辱不惊地从容度过。在批斗何其芳的大会上,钱杨夫妇被拉上台陪斗,杨绛只留意戴高帽子可以省力气的诀窍,还可以遮挡住眼睛,学马站着睡觉。在下放干校的离愁别绪中,钱杨还能幽默地将一条裤子的坐处补得“像个布满经线纬线的地球仪”,说“穿上好比随身带着个座儿,随处都可以坐下”。甚至在愁苦的别离之时,杨绛竟还有闲心,想起从前坐海船出洋的人,与岸上送别的人各牵着彩带依依惜别,直到船越行越远而绷断那些彩带的旧俗,浑然忘了眼前红旗招展,锣鼓喧天,已换了人间。

从这样的笔墨中可以看出,杨绛的远离政治,是随时可以神游天外。也因为远离政治,让她在政治中像个儿童—从她没有被政治染色的目光看世界,竟自有一种天真的陌生化效果。一九五五年五一去天安门观礼,她知道这是一种政治待遇,然而她那一路观感,竟是厕所是香的,毛巾很白,“来了,来了”,高喊“万岁”的群众,在群众中失去自我,伟大感和渺小感起落于心,学会了“阶级友爱”这个新词,却又发现绿条、红条的座次与等级的不可僭越,而后又发现曾经站过的观礼台没了—这一场盛事竟如一个恍惚梦境。也许一个熟悉政治语言的少先队员也会比她写得“政治”一点。然而这种陌生化效果是意味深长的。对于“文革”期间的种种荒诞,钱杨“好像阿丽思梦游奇境”,不禁要引用阿丽思的名言:Curiouser and curiouser!就如同在煞有介事地围观“皇帝的新衣”的现场,忽然放一串哗亮的笑声,天真无邪—没有政治,没有现实,也没有血泪控诉,只一瞬间幻化出一个童话世界,安慰人间的悲苦或戏谑它的荒诞。

三

对于亲历的政治运动,杨绛写出的《干校六记》等一系列回忆,实际上也是“伤痕文学”的一部分,却被他们夫妇的老朋友、钱锺书的老同学胡乔木点评为“温柔敦厚、哀而不伤”。考虑到胡乔木长期以来作为党的宣传战线领导、意识形态领域哨兵的身份,这种曲解和误读,像是大事化小、睁只眼闭只眼地冷处理,不知是对老友的保护性策略,还是“文革”刚过,反思力度及尺度还比较大?

但有意味的是钱锺书。他为《干校六记》写的“小引”,从开头到结尾就是一篇对夫人作品的批评,他直陈不满,有的地方简直听得出“训斥”的语气:“‘记劳,‘记闲,记这,记那,那不过是这个大背景的小点缀,大故事的小穿插。”他认为杨绛单记了“小”,以他之意,要再写一篇《运动记愧》,写那大背景、大故事,写出自己的“惭愧”“懦怯”“没有胆气出头抗议,至多只敢对运动不很积极参加”;更要写出那类趁火打劫、助纣为虐的“旗手、鼓手、打手”,这类人最应“记愧”,而事实上这类人很可能故意忘记,更不会惭愧,早已扭动身段、抖擞精神,钻入下一场人生竞争中去捞好处。钱锺书行文激愤,近乎追索式的批判锋芒,丝毫没有他以往写西式随笔惯有的幽默花腔,倒很像是鲁迅杂文,内燃着正义的愤火!这样直面政治、激烈表态的钱锺书,令人刮目。

但无论钱锺书还是胡乔木,对《干校六记》都有误读。“小点缀”“小穿插”隐含风云之色,对大历史的真相的追索,也许倒是小细节保留了更多原汁原味和草蛇灰线。而对于亲历的荒唐与惨痛,杨绛也不屑于哀呼浩叹,她拭去泪水,睁大眼睛,细细地记认、体察,她理性简净的文字,有哀,有伤,有静静的绝望,根本不在“温柔敦厚”的美学范畴。试举几例—

在“下放记别”一章,写学部“敲锣打鼓”,杨绛随着大家去“欢送”,见“红旗开处,俞平老和俞师母领队当先。年逾七旬的老人了,还像学龄儿童那样排着队,远赴干校上学,我看着心中不忍,抽身先退;一路回去,发现许多人缺乏欢送的热情,也纷纷回去上班。大家脸上都漠无表情”。

此处有锣鼓、红旗,有欢送、不忍和漠无表情。

钱锺书下放时,杨绛和女儿、女婿三人送一人;而八个月后,杨绛离京赴干校时,只有女儿一人送行—女婿已在“文革”中自杀:

阿圆送我上了火车,我也促她先归,别等车开。她不是一个脆弱的女孩子,我该可以放心撇下她。可是我看她踽踽独归的背影,心上凄楚,忙闭上眼睛;闭上了眼睛,越发能看到她在我们那破残凌乱的家里,独自收拾整理,忙又睁开眼。车窗外已不见了她的背影。我又合上眼,让眼泪流进鼻子,流入肚里。火车慢慢开动,我离开了北京。

这安静隐忍的文字蕴蓄着愤怒,像纸包着火!

到干校,见钱锺书,她写道—

干校的默存又黑又瘦,简直换了个样儿,奇怪的是我还一见就认识。

这出离愤怒的荒诞感表述,是痛到深处反而麻木地笑了。

在干校,黑夜里一人走夜路,“打了手电,只能照亮四周一小圈地,不知身在何处;走黑路倒能把四周都分辨清楚。我顺着荒墩乱石间一条蜿蜒小径,独自回村;近村能看到树丛里闪出灯光。但有灯光处,只有我一个床位,只有帐子里狭小的一席地—一个孤寂的归宿,不是我的家。因此我常记起曾见一幅画里,一个老者背负行囊,拄着拐杖,由山坡下一条小路一步步走入自己的坟墓;自己仿佛也是如此”。

这里不是有深深的绝望?!

百年、千年之后,若想了解所谓“干校”是个什么东东,杨绛的书会有帮助。其客观的描摹、精准的细节远胜于哀呼浩叹的情感宣泄,因为真实,所以有力量。

不过,杨绛还是采纳了夫君的建议,当她接下来写《丙午丁未年纪事》时,就直接写运动和运动中的许多恶人,“极左大娘”“丑姑娘”,给人剃阴阳头、拿杨柳枝抽人的姑娘,抄家的红卫兵,宣布一连串禁令的半大小子,警惕性颇高的公共汽车售票员,满眼敌意的卖菜大娘……杨绛不禁怀疑:“好人多吗?什么样的好人呢?”是她称之为 “披着狼皮的羊”—他们虽站在政治立场的另一边,却犹存善意,良知未泯?“‘究竟还是坏人少—这样说倒是不错的。”她这样审慎地下判断。

“文革”结束后,在为老朋友傅雷所译传记五种所作序文中,她由傅雷夫妇的惨死而对人类文明成果产生深深的质疑:“智慧和信念所点燃的一点光明,敌得过愚昧、褊狭所孕育的黑暗吗?对人类的爱,敌得过人间的仇恨吗?向往真理、正义的理想,敌得过争夺名位权利的现实吗?为善的心愿,敌得过作恶的力量吗?”

在未完成的小说《软红尘外》的“楔子”中,杨绛也有类似的悲观表达:人与人之间倾轧,集体与集体之间倾轧,这一代鄙弃下一代……

巨量的乌云,和乌云的金边儿。

温婉的杨绛也是—尖锐的。当然她还是看到金边儿的。

杨绛在品评英国小说家简·奥斯丁时,引用过一句:这世界,凭理智来领会,是个喜剧;凭感情来领会,是个悲剧。杨绛非常赞赏奥斯丁,对这世界,她也是用理性来观察,或乖觉领悟,或会心微笑。

在干校,生活条件差,前途渺茫。她们挖厕所,为菜园积肥。未曾料到,她们细细编制的用作遮挡的“围墙”的席子被当地农民偷走了,连积的粪也被偷走了—据说干校人的粪,肥效特高。她们种的菜和树苗,稍不留意,农民就给偷去或抢去,吃了卖了,还理直气壮地骂:你们吃商品粮的!—这不是要奉为老师、要“打成一片”的贫下中农吗?但是杨绛发现:我们不是他们的“我们”,却是“穿的破,吃得好,一人一块大手表”的“他们”—这是杨绛的观察心得,这里有政治……

如今一百零五岁的杨绛先生利利落落地走了。之前,在没有了阿圆和锺书的最后一程人生驿站上,她独自一人“打扫现场”,不仅对钱先生的笔记、手稿、钱财一一作了安排,就连她心爱的《洗澡》中的虚拟人物,也“敲钉转角”地安排了“有情人终成眷属”的结局—这是一个经历了百余年忧患人生的理性主义者对这个世界虽悲观却犹存信心的明证,更是对“我们”的一个美好的祝福。

四

中国知识分子与现实政治始终纠结着。

丁玲要写作,不要参加“飞行集会”撒传单,然而爱人胡也频被国民党杀害,她义无反顾投身革命,坐牢,去延安,写《三八节有感》,被领袖看重,被打成右派,下放北大荒,关进秦城监狱……一辈子在政治的风口浪尖上颠簸。二萧,在抗战之初,歧路分别,萧军执意要上战场与日本鬼子刀枪相见,萧红苦劝他记住自己作家的使命,保重自己,萧军却说,国难当头,难道作家的命就比农人、士兵的命更金贵?!还有鲁迅,以热血与理性在为民众为组织效命的同时,收获自我灵魂的荒凉,付出牺牲。更有梁启超、陈独秀那样的政治人物,在其人生的某一阶段去研究清代学术或文字语言学,于两个领域都能挥洒得风生水起……时势,际遇,意气,命运,种种因素相激,决定了每个人不同的选择。孰优孰劣?

“洗澡”之后,对于世道、人心,钱杨在错愕中感到“人都变了”。一九五七年的早春气候里,看到那些提意见的大字报,“心上大为舒畅”,才知原来一点没变。—后来运动中他们自己也老实交代,对“右派言论”,他们“有共鸣”。但他们当时的思想,比大字报上的言论要平和些,两人觉得一来政治运动总爱走向极端,二来早春时节,鸟鸣花开是自然而然的,一经“号召”就得警惕—两人乖觉闭口,不鸣不放,躲过“反右”一劫。当时杨绛的心情,是和沦陷时期的上海对比,觉得处境好多了,起码不必当“灶下婢”—生活由国家包了,工作由国家分配也称心。当时钱杨的生活水准的确不错,两人工资高,困难时期各自还有一份“特供”。在政治上,由于钱锺书一直参与英译毛选和《毛主席诗词》,算是有一把政治保护伞。两人小心规避政治,只埋头读书。钱锺书不赴“国宴”,宁住办公室,不去钓鱼台,几近拂逆江青的“圣意”,却偷闲去逛颐和园、动物园。这样的定力也较为罕见。后来对于主动接近他们并关照他们的胡乔木,他们也自有分寸,保持距离。

同是回忆,比较巴金《随想录》的热情、直抒胸臆,韦君宜《思痛录》的椎心泣血、惨伤,杨绛那种不温不火、白描式的叙事风格,始终有一种虽被裹挟其中却置身事外、冷眼旁观的态度。这是因为,巴金、韦君宜们曾是主动投身政治,为独立、自由、民主而呼号,钱杨始终寻求的却是能够远离现实政治的隐身衣,无论受政治迫害之时,还是被政治荣宠之日,他们都一心只想活在书斋里。这是他们对自己人生的设定,他们的初衷。杨绛在政治运动间隙,锱铢累积地翻译《堂吉诃德》;钱锺书在举国政治话语中,抱持自己独立的学术品格,孜孜不倦写他的《管锥编》—这也是需要一点信念、韧劲和勇气的。他们没有公然抗争,却也没有被政治改变,依然故我。

《我们仨》有一段“闲文”,颇为细致地描写动物园里的动物们:安静的熊猫,乖乖的最舒服,住的房子最讲究,门前最拥挤;孔雀开彩屏并不是炫耀,只为生存和发展;河马丑,犀牛向游客射尿;笼子里的大鸟不能展翅;狮子夫妇见了肉会不顾夫妻情分;猴子跳来蹿去最快乐,但不及大智若愚的大象聪明—大象温和地反抗饲养员给它套的铁圈,一会儿就用象鼻子摘下了,满脸得意地笑,它能囫囵吞下整只苹果、整条胡萝卜、带皮的香蕉,可是吃起稻草却颇为精细,从大捆中拈出小束,拍打干净,筑筑整齐,才放入口中。杨绛写到:我们爱大象。—是童话?是寓言。

钱杨的“挑剔”更多地表现在学问上。钱锺书做《宋诗选注》,却没有选那首著名的、政治正确的文天祥《正气歌》,杨绛评说:这是很大胆的不选。毛选里有一句,说是孙悟空钻进牛魔王肚子里,钱说没钻,还找来各种版本《西游记》,确实没钻,不过是进了铁扇公主的肚子,所以—请毛主席改原文吧。钱锺书的执拗,表现在这些地方,不似郭沫若,会情不自禁地“扬李抑杜”。

求仁得仁,一代知识分子寻求各自不同的道路,最终也各有成就。如果没有那一次次的政治运动,《洗澡》中的人物会依然是她早期作品中的白瓷素人,缺乏厚重的人生意蕴,也不会成为继《围城》后又一部反映知识分子人生道路的经典之作,当然也不会有《干校六记》《将饮茶》等必将在二十世纪文学史和政治史上都留下浓重印记的篇章;但是,如果省下被政治运动耗费掉的时间、精力,杨绛绝不止翻译一本《堂吉诃德》,钱锺书的学问更不知要做到多大吧?

历史的账,怎样算呢?

在《孟婆茶》中,杨绛写过一个梦境:在列车似的传送带上,她找不到自己的座位,作家?教师?翻译者?座位都满了。—相信在开往天堂的列车上,会有她的座位,那座位牌上写着:书生。钱锺书也坐在那儿。