基于专家可信度的矿山地质灾害危险性评价

2016-09-20杨梅忠

杨梅忠,胡 勇

(西安科技大学地质与环境工程学院,陕西西安710054)

基于专家可信度的矿山地质灾害危险性评价

杨梅忠*,胡勇

(西安科技大学地质与环境工程学院,陕西西安710054)

影响矿山地质灾害危险性评价的因素众多而复杂,又多存在层次性和不确定性。目前对于矿山危险性评价多采用一级或二级模糊评价模型,不够全面和深入。基于以上考虑,在模糊数学理论的基础上,建立了矿山地质灾害危险性评价多级(三级)模糊综合评判模型。考虑到评价指标权重赋值的不确定性以及专家判断的模糊性和主观性,进而建立出基于专家可信度的矿山地质灾害危险性评价的多级(三级)模糊评判方法,并应用于工程实例,取得了比较理想的效果。

专家可信度;矿山地质灾害;多级模糊评价

1 概述

煤炭资源作为我国重要的战略资源,在经济发展中起着十分重要的支撑作用。然而,由于地质环境复杂,生产力水平不高,煤矿科学技术落后等[1-2]诸多因素的影响,矿山地质灾害事故时有发生,严重威胁了从业人员的生命安全,也给国家造成了巨大的经济损失,形势不容乐观[2]。因此,如何有效地评价矿山地质灾害的危险程度,指导矿山开发显得尤为重要。

前人在矿山地质灾害评价方面也开展过细致的研究工作,并取得了较为丰富的科研成果。李忠等[3]运用BP-神经网络原理建立了一类矿山地质灾害的评估模型;黄竟文[4]提出了回归模型和GM(1,1)模型构成矿山地质灾害危险性多模型预测方法;杨军等[5]讨论了模糊网络分析法(F-ANP)在煤矿预警体系构建方面的应用;杨梅忠等[6]建立了基于FAHP的矿山地质灾害模糊评价模型。类比上述研究成果,发现模糊评判方法在矿山地质灾害危险性评价方面具有更为理想的效果。

但是,传统的矿山地质灾害危险性模糊评判方法具有很大的弊端。其一,矿山是一个复杂的系统,影响矿山地质灾害的因素复杂,一级或二级模糊评价模型不够全面和深入,难以达到预期的评判效果。其二,评价指标的权重是矿山地质灾害模糊评价模型的关键部分,传统的模糊评价方法中,结合多位专家的经验来确定权重的方法具有一定的可操作性和合理性,但是由于每位专家的经验、专业方向、对工程的熟悉程度都具有较大的差异[7],使得专家所给出的权重的可信度不同。因此,采用传统的层次分析法具有很大的不确定性,很难真正反映矿山工程的实际情况。

基于以上分析,对前人建立的评价模型进行总结和改进,建立出基于专家可信度的矿山地质灾害危险性评价的多级模糊评判方法,以期能够有效地评价矿山地质灾害危险性。

2 多级模糊综合评价方法

2.1多级模糊综合评级原理[8]

对于多因素多层次系统的综合评价方法是,首先按最低层次各个因素进行综合评价,然后再按上一层次的各因素进行评价,依次向更上层次评价,一直到最高层次得出综合的评价结果。设研究对象的因素集(U)和评语集(V)分别为:U={u1,u2,...,un}和V={v1,v2,...,vm}。对于其中的一个因素ui(i=1,2,...,n)再划分为Ui={ui1,ui2,...,uin};对于其中的uij(i=1,2,...n;j=1,2...m)进一步划分Uij={uij1,uij2,...,uijk},以此类推。评价时从最低层因素开始,逐级往上评价,直到最高层。

2.2隶属度的确定

隶属度是指因素集对评价集的隶属程度,在0~1之间,隶属度越接近1,表示隶属程度越高,反之则隶属度越低。常用确定隶属函数的方法有模糊统计法、例证法、专家经验法、二元对比排序法等。

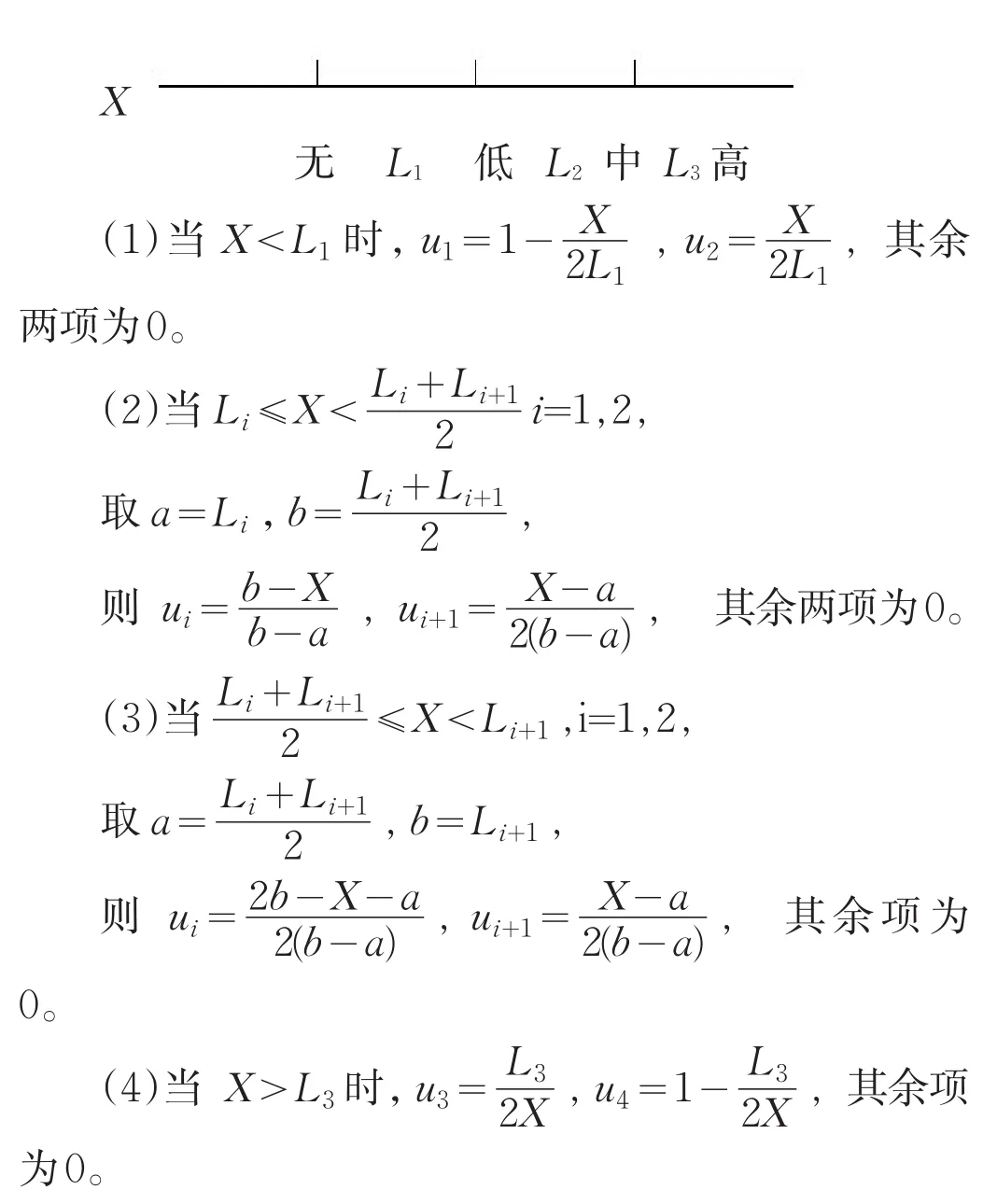

引入文献[9]的方法,以均匀分布作为定量因素的隶属函数:

2.3权重的确定

基于准确性和实际可操作性考虑,选择层次分析法借助专家们的实际经验来确定权重。由于专家的可信度不同,对工程的判断具有主观性和不确定性,故建立基于专家可信度的不确定型AHP综合评价模型。具体操作如下:

(1)邀请Z位专家基于0.1~0.9标度法[10]对各个因素进行评价,给出标度表示其重要程度,构造出不确定型AHP判断矩阵Ap{p=1,2,3..z},并比较Ap与其它判断矩阵的相似程度。显然,相似程度越高,则说明p专家对该工程的认识越能体现群体决策的总体意愿,可信度越大,赋予的权重越大;相反,赋予的权重越小。

(2)引入文献[11]关于相似度和差异性的分析方法:

①设p、q专家所给出矩阵Ap、Aq的导出向量分别为Vec(Ap)、Vec(Aq),夹角为θ(0≤θ≤90°)。可记两者的相似程度为εpq=cosθ,显然,0≤σpq≤1。则:

假设z位专家所给出的n阶不确定型AHP判断矩阵Ap的导出向量为Vec(Ap)。则令:

则δp表示第p个专家的评判与所有专家评判的差值总和。δp的值越大,其可信度越小,分配的权重也越小。经进行归一化处理,即得到第p个专家的评判与其他专家评判的差异度为:

以不确定型判断矩阵的相似性与差异性作为反映专家可信度的2个指标,确定专家的权重,其权重随给出判断矩阵的变化而变化,计算公式为:

经可信度校正后,p专家所赋权重为:

3 工程实例

运用上述方法,对陕西省神木县孙家岔瓷窑塔矿区地质灾害危险性进行了评价。

3.1矿区地质概况

矿区位于陕西省北部,干旱少雨,年均降雨量415mm,蒸发量大,季节性明显,为典型的中温带半干旱大陆性气候。总体地形为北高南低,最高海拔1287m,最低海拔1110m,一般在1200m左右。总体地貌主要为梁峁沟壑,物质组成以粉沙、粉土、粉质粘土为主,水土流失较为严重。矿区西北缘和东侧有小支沟,沟内有季节性流水。地壳活动相对微弱,地质构造简单,地层总体构造类型为走向北东、倾向北西,无明显断层、褶皱构造,无岩浆活动。

3.2建立因素集

评价因子的选择。合理选择和分类评价因子是矿山地质灾害危险性评价的关键。综合前人的研究、矿区实际和专家意见,评价因子归纳为4大类:地质条件、构造条件、地形地貌、人为因素,4类影响因素包括若干影响因素,影响因子可进一步划分出若干影响指标。见表1。

表1 矿山地质灾害评价指标的权重和隶属度表

3.3建立综合评语集

评语集就是对各个层次评级因子概括性描述的语言集合。评级模型采用四级分类标准,即V={Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ}={无危险,低危险,中等危险,高危险}。

根据矿区实际,结合专家经验,按照上文所给出的隶属函数,可确定最低级(一级)各个影响指标的隶属度(表1),然后可求出各个一级评判的模糊矩阵。

二级模糊评价中的影响因素的权重值和模糊矩阵可由下级(一级)模糊评价的结果推出;同理,三级模糊评级中的评价因子可由下级(二级)模糊评级的结果推出。

3.4确定权重

根据专家评价结果与群组结果的相似程度,确定专家评价结果的可信度,最终确定专家对评价指标应赋的权值。所得结果如表1所示。

3.5综合评价结果

一级评价结果

B11=[0,0.336,0.56,0.104]

B12=[0.340,0.612,0.048,0]

B21=[0.297,0.491,0.212,0]

B22=[0.642,0.358,0,0]

B31=[0,0.583,0.417,0]

B32=[0,0,0.360,0.640]

B33=[0,0,0.453,0.547]

B41=[0.116,0.671,0.213,0]

B42=[0,0.655,0.345,0]

B43=[0,0.675,0.425,0]

二级评价结果

B1=[0.1360,0.4464,0.3552,0.0624]

B2=[0.4281,0.4405,0.1314,0]

B3=[0,0.2798,0.3231,0.3096]

B4=[0.0522,0.6684,0.3112,0]

三级评级结果

B=[0.1194,0.4815,0.2960,0.0924]

按照最大隶属度原则,最终的评价结果与评语集II的对应。所以该矿区地质灾害危险性较低。

4 结论

(1)瓷窑塔矿区地质灾害危险程度为低级,评价结果与前人调查分析的情况相符。

(2)基于专家可信度的多级(三级)模糊综合评价模型能够很好地反映矿山地质灾害的模糊性和层次性,同时减少群组决策中专家判断的主观性,使评价结果更加符合工程实际。

[1]卢鉴章,刘见中.煤矿灾害防治技术现状与发展[J].煤炭科学技术,2006,34(5):1-5.

[2]李强,翟果红.近五年来我国煤矿灾害事故及防治对策分析[J].煤矿现代化,2010(6):1-3.

[3]李忠,宁书年,张进德,张丽娟.矿山灾害评价的BP-神经网络模型研究[J].计算机工程与应用,2007,43(16):238-240.

[4]黄竟文.煤矿灾害风险预警的方法及模型[J].矿业安全与环保,2012,39(4):85-90.

[5]杨军.煤矿安全风险评价与预警研究[D].徐州:中国矿业大学,2013.

[6]杨梅忠,宋丹,刘飞,杨洋.矿山地质灾害危险性评价[J].中国煤炭地质,2014,26(5):45-28.

[7]翟友成,曹文贵,王江营,张永杰.基于不确定型层次分析法的边坡稳定模糊评判方法[J].岩土力学,2011,32(2):539-543.

[8]李士勇.工程模糊数学及应用[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004:96-104.

[9]王群敏,梁收运,周自强,蔡汉成.多级模糊综合的小城镇地质灾害危险性评价[J].工程地质学报,2010(18):424-427.

[10]杜栋,基于0.1~0.9标度的AHP再研究[J].系统工程与电子技术,2001,23(5):36-39.

[11]潘仁飞,邹乐乐,侯运炳.基于专家可信度的不确定型AHP方法及其应用[J].系统工程,2008,26(10):101-106.

TD1

A

1004-5716(2016)09-0184-04

2015-09-25

2015-10-08

杨梅忠(1957-),男(汉族),山东齐河人,教授,现从事环境工程与灾害地质的教学与科研工作。