我们还需要工人文化宫吗?

2016-09-19

在上世纪五六十年代,工人文化宫是工友们闲暇之余文化休闲娱乐的好去处,不仅市宫,包括各区县的工人俱乐部,都曾经是当时的“风尚之地”。

西宫的主楼建成于1959年,沪西工人影剧院则建成于1975年——作为上海社会主义建设初期的文化地标之一,也是为数不多代表这一时期建筑风格和建筑技术的优秀作品,是上海中心城区一处值得珍视的城市遗产。

与西宫大体类似,东宫于1958年建成开放。普陀区、杨浦区本是上海产业工人聚居之地,不仅工厂林立,还从1950年代开始大量兴建工人新村,比如曹杨新村、控江新村等等。随着岁月流逝,城市规模扩展,城市产业结构变迁,原本的产业工人聚居地,已经混合进不少高端楼盘,周边生活着的人们,其层次构成也相对更复杂。工人文化宫和俱乐部该怎样改造,才能达到既尊重历史遗产,又能满足未来城市需求?这是个不容回避的课题,并非一拆了之可以解决。

不能一拆了之

“上世纪50年代,产业工人的地位很高。东宫、西宫的所在地,产业工人集中,比如上海的纺织企业,一度达到50万产业工人,现在则整个纺织产业早已经历变迁,大规模的纺织产业工人在上海几乎不存在了。”上海老建筑研究专家娄承浩告诉《新民周刊》记者,“那么,当年的工人文化宫就面临如何适应新的社会环境的问题。”

娄承浩认为,全部保留各类工人文化宫的老建筑是不符合实际的,但必须要保留部分建筑——为了不忘历史。

“比如沪西,是当年工人阶级进行斗争的重要地方,那么,当年真实的历史遗存就该保留一些下来,不能一拆了之。”娄承浩说,“这比拆除老建筑,然后再办一些回顾当年的展览更有意义。毕竟,一个是真实的历史遗存,而另一个只是纸上讲故事。”

娄承浩认为,在老建筑大多拆除的情况下,或可在当年工人斗争遗址立一块碑,记叙此地曾经的过往,以及工人斗争往事,这样,历史才不容易被抹掉。

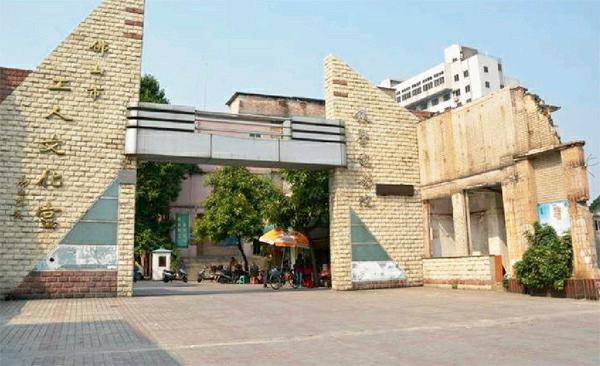

近些年,国内诸多地方的工人文化宫面临改造。去年,佛山工人文化宫改造,首先做的就是把1950年代兴建的文化宫建筑抹平,几乎没有留下那个年代的任何痕迹,然后向社会征集建筑设计方案。回顾佛山工人文化宫的历史,会发现它的建筑和硬件并不是一成不变的。1950年代建成后,佛山工人文化宫经历了1964年电影院的扩建、1977年新建4层大楼,特别是1984年,佛山市总工会投入了130多万元加强文化宫的装备,不仅楼体外观装修得焕然一新,更重要的是安装了杜比环回立体声设备和空调。而去年的一拆了之,成为了佛山工人文化宫新时期改造的首选。

当然,还有另作他途的,比如海口工人文化宫,就变成了彻彻底底的商场。

与佛山不同,株洲第二工人文化宫在适当保留老建筑的情况下,在原主体建筑两侧兴建高楼。新老建筑融合成新的“天元城”。而天元城如今的功能布局为“一场、两区、三馆、四城、五中心”。“一场”即职工(市民)文化休闲商业广场,可同时容纳1万人以上进行文化学习、健康运动、休闲娱乐、餐饮购物;“两区”为公益服务区,即文化宫部分和商业经营区;“三馆”面积各2000平方米,包括职工文化创作展示馆、职工创新成果展览馆,另有非物质文化遗产博物馆,将内设工人运动史展区;“四城”则包括图书城、文化用品商业城、饮食文化城和精品百货商城。

齐齐哈尔工人文化宫今年提上议事日程的改造方案,初步结果是——本着保留原貌、留住情怀、安全可靠,满足市民文体娱乐需要,辅助设施方便实用的原则,设计了工人文化宫改造图纸。同济大学建筑设计研究院院长王建强介绍,齐齐哈尔工人文化宫初步设计图包括体育馆、文化活动中心、大剧院、电影院、地下停车场等部分,在设计中,设计人员努力让其与时代接轨,功能齐全。

在西宫改造之前,同济大学教授、上海市政协委员卢永毅曾经如此表示:“沪西大剧院、沪西工人俱乐部两幢主体建筑应该保留,毕竟这是上海市民用建筑设计院的代表作品。而西宫地区的改造,仍然需要延续公共文化服务设施的功能性质。”

工人的乐园仍该存在

娄承浩一直不忘1950年上海工人文化宫成立时,上海市市长陈毅对工人文化宫的题词——“工人的学校和乐园”。

在上世纪五六十年代,工人文化宫是工友们闲暇之余文化休闲娱乐的好去处,不仅市宫,包括各区县的工人俱乐部,都曾经是当时的“风尚之地”。当年在那里活动的常客中,有后来成为名人的乒乓球国手徐寅生和说唱演员黄永生等。工人文化宫培养了大批的文艺骨干,他们不但下基层为群众宣传演出,还多次代表上海工人为国家领导人表演节目。

原市宫副主任翁振东回忆说:“当时,几乎每一个行业都有专门的学习的所在,还有演奏二胡、琵琶、笛子、敲鼓,样样都有,像很多个分门别类的培养学习班。”据年过八旬的退休工人陈光汉回忆,当年在工人文化宫,他曾经玩过唱歌、打乒乓、猜谜和打台球。

随着上世纪90年代产业结构调整,大批产业工人下岗,工人文化宫一方面开设了周末招聘会等,受到当时“4050”人士的欢迎——当时的“4050”人士,主要是生长于上世纪五六十年代、青少年时期经历过“文革”的一代人。而当时各文化宫将一些场地承包出去,开设了诸如滚轴溜冰、卡拉OK、游戏机房等娱乐项目,则受到70后、80后年轻一辈的欢迎,至今让这一代人记忆犹新。

而诸如沪东工人文化宫影剧院的演出,曾经让苦于就近看不到高质量精彩演出的杨浦观众大呼过瘾。东宫影剧院自2001年改造完成后,曾先后承接过上海交响乐团、上海芭蕾舞团、上海歌剧院、上海民族乐团、上海沪剧团、上海越剧团、上海昆剧团、上海京剧团、上海人民滑稽剧团以及新疆、吉林、甘肃等数十家省、市级专业剧团和演出团体的演出。

每一代人对自己所经历的工人文化宫,都有自己的回忆,或甜蜜温馨,或颇为酸楚,都留下了时代的印痕。如今,随着城市规模的不断增大,特别是基础设施改造和房地产开发进程的加快,使得当年的文化宫所在地块受到持续关注。一方面,它们的旧貌颇有些落寞的样子,另一方面,它们大多位于如今的市中心。但娄承浩认为,即便如此,当年的工人文化宫仍该重整旗鼓,仍秉持“工人的学校和乐园”之宗旨。

“现在虽然产业结构与往昔不同,上海已没有当年那么规模巨大的产业工人队伍,但白领、知识分子、农民工,都是工人阶级,他们应该成为如今工人文化宫的主要服务对象才是!”

《新民周刊》记者从市宫网站上看到,市宫和上海市总工会宣教部正在进行职工文化服务配送活动,要求各区县工人文化宫、俱乐部亦同时开展。2016年力推公益乐学、爱乐空间、戏苑新风、品味上海、星空剧社五大项目和上海工会2016年文化惠民系列活动。如公益乐学针对白领青年“碎片化时间”的文化艺术学习需求而设;爱乐空间既有中老年喜欢的怀旧金曲,又有青年喜闻乐见的爵士、嘻哈等;戏苑新风既关注名家名段,又关注新人新作;品味上海则主要围绕品位、品牌、品格、品鉴、品评、品鲜六条主线内容,分期推送主题精品展及配套活动资讯。目前,上海市工人文化宫已基本形成集网站、微博、微信等于一体的“网上市宫”信息化服务平台。

但目前看,各区县工人文化宫、俱乐部网络版开展状况有待提高。随着移动互联网时代的到来,工人文化宫该如何才能赶上趟,如何将旧有的场馆与现实的网络环境对接,确实值得思考。

当然,在一些老旧工人文化宫拆除的同时,地方政府也没忘了新建工人文化宫。比如今年早些时候,广州市番禺区政府披露,其区政府南侧的商业金融用地,确定改建番禺工人文化宫。广州市政府则透露,未来广州市每个区将会设一个工人文化宫。

身怀技能者大有人在

娄承浩认为,如今上海市民中会唱歌的、会跳舞的,身怀技能者大有人在,而一些区县工人文化宫却空有场子无所作为,这样的局面应该改变了。“工人文化宫如不自强、振兴,难脱张园的命运。”娄承浩说。所谓“张园的命运”,无非消逝。

不久前,《新民周刊》记者曾经去上海铁路文化宫参加一群摄影爱好者的活动。这处位于老北站北王家宅路的老建筑,钢窗亦显出陈旧的模样。据影友们称,平时铁路文化宫活动比十多年前要少,但每周三下午,雷打不动的影友自发的交流研讨,却从未中断。

其实,铁路文化宫的硬件并没有改善,但因为这一体量较大的建筑仍供铁路职工使用,才使得铁路上海地区的摄影爱好者有一个固定交流研讨的园地。尽管这一状况并不是十分理想——设施陈旧,诸如电子投影仪等如今摄影交流的必备品也很缺乏——大家仍拿着冲洗出来的相片或者索性空口素谈,风雨无阻。

福建省永安市总工会的潘全华认为:“随着改革开放的不断深入,面对激烈的竞争市场,文化宫长期形成的吃大锅饭的思想理念和机制没有得到及时调整和改善,对今后文化宫的发展前景缺乏长远战略考虑,造成了与形势发展不相适应的被动局面。由于工人文化宫和政府文化馆不同,政府办文化馆人员经费是由财政核拨,而工人文化宫则由工会和文化宫自己来解决,为确保人员工资,文化宫采取将主要的活动场所租赁出去,失去参与市场竞争良机,文化宫职工也失去锻炼的机会。社会效益和经济效益难以统一。一方面文化宫作为职工‘学校和乐园,要充分利用所有的资源,不计或少计成本和经济收入来丰富职工群众的业余文化娱乐生活;另一方面文化宫又得靠自己的经济收人和上级工会的补助来养活自己,这就造成文化宫长期在微利、有时甚至无利状态下运作,长此以往必定影响文化宫的生存和发展。”

潘全华认为,工人文化宫要增加阵地活动项目,举办各种文艺演出、体育竞技表演、优秀职工论坛、电子技术、知名品牌公司咨询讲座等等,重新激发工人自身的主观能动性。