高校法治理念培育现状及问题

——基于武汉三所高校的调查分析

2016-09-19石健卫华东政法大学马克思主义学院上海201600

徐 璐 石健卫(华东政法大学 马克思主义学院,上海 201600)

高校法治理念培育现状及问题

——基于武汉三所高校的调查分析

徐璐石健卫

(华东政法大学马克思主义学院,上海201600)

十八届四中全会旗帜鲜明地提出了建设社会主义法治国家的总目标,并且把法治教育纳入国民教育体系。高校法治教育为法治中国的实现提供了重要的保障,具有重大意义。本文从实地调研着手,以武汉三所高校为调研对象,结合问卷、访谈形式,由调研实际数据出发,从法治理念培育模式、法治理念培育观念和法治理念培育内容三个方面着手,探析当前高校法治理念培育面临的主要问题,针对问题最终得出高校法治理念培育的路径对策,增强高校法治教育实效性。

高校法治理念培育培养现状

一、研究背景

党的十八届四中全会明确提出了“增强全民法治观念,建设社会主义法治文化,深入开展法治宣传教育,把法治教育纳入国民教育体系和精神文明创建内容”。首先,“法治”教育不同于“法制”教育。陈洁在《我国大学生法治教育研究》中指出:“法制教育是通过有目的、有计划、有组织地进行社会主义法制的宣传教育来影响人们行为的一种活动。而法治教育是通过对公民进行有目的、有计划、有组织地‘依法治国’方略的宣传和教育,培育和发展公民法治意识及用法治意识指导自己行为的一种活动。”①简单说来,法制教育是有关现行法律制度的教育,而法治教育则是在法律制度教育之外,对人们进行法治价值、历史、现状和未来走向的教育,以期培养出积极守法的合格公民。从这里可以看出,法制教育是法治教育的一部分。当代大学生作为中国特色社会主义事业的建设者和接班人,高校作为法治理念培育工作的前沿阵地,大学生素质的高低,高校法治理念培育工作的成效显著与否,都直接关系着我国法治建设的成败。吴峰在《新时期高校法治教育的困境与出路》中提到:“高校法治教育是一种以培养非法学专业大学生法律知识和技能,并使其掌握法律制度运行的基本原则和树立正确的法律价值观的教育。”②了解当前高校法治理念培育的现状和问题分析就变得尤其重要。

二、调查的基本情况

本研究主要从武汉三所高校实地调研出发,分析高校法治理念培育现状,对高校法治理念培育的路径进行探究,以期将高校法治理念培育落到实处。

2015年7月初,调查小组奔赴湖北省武汉市,面向三所高校华中科技大学、中南财经政法大学、中南民族大学的学生进行了问卷调查。调查小组之所以把视角放在武汉,是因为武汉地处我国中部,交通便利,高校林立,是除北京、上海以外高校最多、学科最齐全的省会城市。其次,选取的三所学校,华中科技大学—以理工科闻名的“211”、“985”重点大学;中南财经政法大学—以法学、经管类闻名的全国重点大学;中南民族大学—专业性院校。此次调查,我们分为两个阶段:第一阶段为发放调查问卷,采取面向有针对性的群体随机调查的方式,灵活性较强;第二阶段是访谈,针对问卷中反映的主要问题,以期获得更深一层的了解。

(一)样本结构

调查样本的基本情况如表1所示:

表1 调查样本的基本情况

(二)调查研究方法

我们设计了高校法治教育现状的调查问卷,主要从高校大学生的法治理念现状、高校法治理念培育存在的问题、大学生对高校法治教育的期待等几个维度提问,着重考察高校大学生的法治理念培育路径。共发放问卷400份,回收有效问卷390份,回收率为97.5%,符合有效数值。所有收集的原始数据均输入计算机,采用EXCEL和问卷星软件进行处理分析。同时,我们还采用了访谈法、文献资料发等进行辅助研究。

三、调查结果分析

(一)当下高校大学生群体的法治意识近况

1.对法治的常识性知识有一定程度的了解,但运用法律武器维权的意识仍不足。

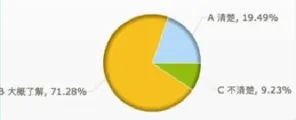

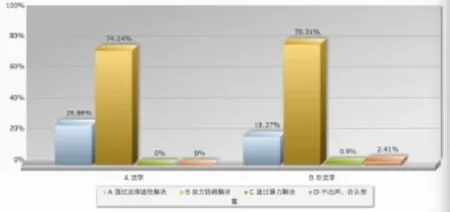

问卷调查结果如图1所示:对于“您是否清楚自己有哪些权利与义务?”问题的调查中,71.28%的学生表示“大概了解”,9.23%的学生表示“不清楚”,19.49%的学生表示“清楚”。可见只有极少数的学生对法治的常识性问题了解不够。将“您的专业是?”与“当您的合法权益受到侵害时,您首选的解决方式是?”这两个问题进行交叉分析,如图2所示:法学专业中25.9%的学生选择用法律途径解决,74.1%的学生选择双方协商解决;在非法学专业中,18.4%的学生选择用法律途径解决问题,78.4%的学生选择协商,而0.9%的学生选择通过暴力解决,2.3%的学生选择不出声,自认倒霉。可以看出,总体来说大学生群体拥有一定的法律意识,但其维权意识稍显不足,且非法学专业学生的法律意识要低于法学专业的学生。

图1

图2

2.对国家法治建设不够关注,对司法公正较有信心。

问卷调查结果如表2显示,对于“您是否关注国家的立法活动?”,67%的学生选择“与自己专业无关,不感兴趣”,23%的学生选择“偶尔了解一下”,只有10%的学生选择“比较关注”;对于“您是否关注法治方面的新闻?”,有59%的学生选择“没怎么注意”。可见很大一部分学生不是特别关注国家的法治建设。在司法公正方面,只有很一小部分学生受社会中负面信息的影响,持负面态度。对于“您是否对我国公检法的公正执法行为有信心?”,有18.8%的学生表示“没有信心”,有48.9%的学生表示“不好说”,有32.7%的学生表示“有信心”。“中间状态”较多。这显示出部分大学生对我国目前的司法环境认可度有待加强,对司法公正较有信心,导致对其进行法治理念培育也会带来一些负面的影响。

表2

(二)当下高校法治理念培育中存在的问题

1.法治理念培育模式的滞后性与单一性

虽然当前学术界对法治理念培育与大学生思想政治教育这二者的关系仍有分歧,但不能改变前者是依附于后者的事实。譬如,在思修课教材的编撰和课程的设置上,法治理念培育与德育被整合成为一门课程,并使用一本教材;从授课老师的配置上,教师一般归于德育教研室。但其中更严重的问题是,高校法治理念培育模式在实际教学中并没有随着课程改革的步伐而同步发展,培育模式存在滞后性。在培育内容上,固然一些章节对法律和道德的内容进行融合,但二者大致上仍是各成体系的。笔者在与中南财经政法大学马克思主义学院的老师进行访谈中得知:开展课程改革后,许多高校的思修课全程是由一名教师进行讲授。这就出现有些高校的教学团队会存在专业素养与教学水平不相当的情况。由于某些高校的思修课教师缺乏专业的法学学科背景,他们在承担思修课法律部分的教学任务中就显得功力不足。为了免于在课堂上出现尴尬,有些老师在授课中有意无意地将法律部分与道德部分作分开讲解,并在课时的安排上“重德轻法”,这在无形中弱化了法治理念培育开展的效果。另外,通过分析调研问卷数据,笔者发现:现有的高校法治理念培育模式主要是以显性的第一课堂教学为主,显得单一,仍停留在老师讲授、学生接受的传统方式上,对于校园内外隐性资源的开发与利用则稍显不足。所以,在当下的高校法治理念培育模式下,尚不能有效发挥高校法治理念培育和德育的有机联系。

2.法治理念培育观念的传统性

法治理念的深入人心是法治社会的形成标志,具体表现是国家所制定的法律在现实生活中得到民众的普遍拥护和遵守。在高校开展法治理念培育的过程中,受到我国传统文化的影响,我们所开展的法治理念培育中大多数是以义务为本位。譬如,在教材或教学内容上,强调比较多的是公民义务,而对公民权利却提及不多;在教学目标上,受到一直以来应试教育的影响,高校法治理念培育被演化成一种常识性教育,甚至只是简单法律常识的学习。教育者更多的是希望通过法治理念培育让学生了解掌握法律规则,并在现实社会生活中遵守它。这个前提引导下的高校法治理念培育,会造成受教育者权利意识的淡薄。权利意识是法律意识的根基,若公民对自身权利没有渴求,就不会有法律的遵守,对法律的信仰更是无从谈起。所以,高校法治理念培育的着力点不仅在于知识的教育,更在于理念的培育,以培育大学生的法治理念为首要目标。在全面推进依法治国的大背景下,如果高校法治理念培育还固守先前的观念,不注重对大学生权利意识和法治信仰的培育,不重视对大学生法治素养问题的研究,就会出现培养出来的大学生知法不信法、知法不尊法的现象。笔者在此次调查研究中发现:当下高校大学生虽然有对于法律知识的学习,但深度远远不够;法律意识虽有所强化,但对当前法治建设的状况不满意,对法的价值认知和对法律的信仰存在缺失。因此,高校在培养大学生权利意识和法律信仰这些方面的不足,已经成为制约高校法治理念培育效果的短板。

3.法治理念培育内容的空泛性

当下,高校广泛采用的是高等教育出版社出版的《思想道德修养与法律基础》作为思修课的教材。该教材中关于法律的内容占全书内容约不到30%,但涵盖我国现行的诸多部门法。实体法部分有宪法、民法、刑法、行政法等部门法律规范,程序法部分则包括民事诉讼、刑事诉讼和仲裁等程序法律规范。单就其内容来说,可谓是面面俱到,犹如一本简易的法律百科全书。但稍加研读可以发现,教材中的内容主要以法律的规定和条文的解释为主,内容稍显枯燥。虽然有些内容可以与日常的生活相联系,但教材中所作的解读则较为浅显,不能很好地发挥法律对人们行为的指引、评价和教育等功能。加之受课程本身学时所限,在这么短的时间内,教师对基本法律知识做简单的讲解都显得时间不够,更不要说通过授课让学生掌握知识并形成良好的法治理念。通过分析调查问卷数据发现:在问及是否了解“赔礼道歉”是民事责任的一种承担方式时,70%的受访者认为这是一种常见的道德责任形式,仅有26.8%的受访者知道其还是一种民事责任的承担方式。综上所述,现有教材中关于法律部分的内容稍显错杂与浮泛,已经成为制约高校有效开展法治理念培育的重要瓶颈。

四、当下高校法治理念培育的途径探析

(一)积极探索建立高校法治理念培育的长效机制

在全面推行依法治国的大背景下,高校作为法治理念培育的重要主体之一,应积极探索建立法治理念培育的长效机制,打破以往法治理念培育的局限性,营造高校法治理念培育的新常态,凸显高校在国家法治理念培育中的重要作用。高校构建法治理念培育的长效机制,需要政府、社会和高校三方形成合力,为法治理念培育提供人、财、物等的保障。在开展具体的法治理念培育工作中,应根据各高校自身实际情况,结合各自的特色,制定出高校法治理念培育工作的管理办法,规范工作流程,成立以党委为领导的法治理念培育工作小组,责任落实到人。积极探索完善法治理念培育成效的评价机制,落实好高校法治理念培育的长效机制。

(二)做好高校法治理念培育课程的建设工作

法治理念培育的效果不仅依赖于稳定长效的机制,还需做好高校法治理念培育课程的建设。在高校法治理念培育中,应当以素质教育为目标,不断创新与完善法治理念培育的教学手段:一采取多元化的教学方式。目前我国高校主要是通过课堂讲授的方式开展法治理念培育,这种方式具有灌输教育的局限性。为了满足现阶段大学教学的需要,高校法治理念培育应在教学方式、方法上进行创新与改善,从单向的灌输式教育向双向的启发式的教育方向进行转变。在做好课堂讲授教学的同时,还应增加专题讨论、社会实践等活动形式,培养大学生学习的主动性与自觉性,增强教学的实效性。二是将理论知识与实际情况相联系。不仅要做好课堂上法治理念培育教学工作,还要重视课堂外的学习交流,多开展实践活动,以巩固与增强课堂法治理念培育的教学效果。

(三)积极开展以法治教育为内容的社会实践活动

高校法治理念培育应当兼具理论性与实践性。一方面,在具体培育的过程中要注重实践,提高学生的参与度,使学生在实践中体验、感悟、思考并认同。具体可以通过主题演讲、主题晚会、观看主题视频、辩论会、社会调研、参与普法宣传活动、参与法制宣传、法庭旁听、个案调查走访等社会实践活动,使学生发自内心地对宪法和法律崇敬、信仰,把法律内化为行为准则。另一方面,要促进学生学以致用。学习法律知识、树立法治理念和信仰并不能闭门造车、束之高阁,而是要使学生在融入社会生活的过程中,自觉、科学地运用所学解决具体问题,进而推动整个社会的法治建设进程。

(四)充分利用新媒体开展高校法治理念培育

通过此次实地调研,笔者发现目前高校在法治理念培育的内容和形式上都会借助新媒体资源,但相对于微信、微博、微课、易班等新媒体平台的快速发展及大学生对微信、微博等新媒体的关注度而言,高校法治理念培育对新媒体的利用还是显得有些滞后。针对大学生的法治理念培育应借助新媒体优势使理论讲授更接地气、宣传活动更丰富、师生沟通更加顺畅。譬如可通过微信公众号、易班等平台将国家法治建设形势政策文件和进展等教育资源与学生进行分享,对社会中涌现出的影响较大,正面的、积极的学法、用法、尊法、守法的典型案例在同学中开展讨论,传播正能量、树立新榜样。对热点案例展开分析,引导学生吸取教训并引以为戒。此外,可借助微信、微博等方式加强师生、学生彼此间的联系与互动,及时了解学生对于法治思维、法治意识的认识。

注释:

①陈洁.我国大学生法治教育研究[D].复旦大学,2012,4.

②吴峰.新时期高校法治教育的困境与出路[J].浙江交通职业技术学院学报,2011(9):73-77.

[1]吴峰.新时期高校法治教育的困境与出路[J].浙江交通职业技术学院学报,2013(9):73-77.

[2]代明智.论法治教育在高校学生培养中存在的问题及解决途径[J].经济研究导刊,2012(14):242-244.

[3]王晓慧.论法治模式下的高校法制教育创新[J].公民与法,2011(10):24-26.

[4]陈洁.我国大学生法治教育研究[D].复旦大学,2012,(4).

[5]吴峰.新时期高校法治教育的困境与出路[J].浙江交通职业技术学院学报,2013,(9):73-77.

[6]周康.新时期高校法治教育的内容与途径研究[J].学理论,2015,10:235-236.

[7]刘武俊.论法制宣传教育与社会主义法治理念教育[J].中国司法,2010,03:23-27.

[8]郭玉华.大学生社会主义法治理念培育融入高校思想政治理论课教学研究——以“概论”课为例[J].法制与社会,2015,18:224-225.