埃尔斯沃斯·凯利的色彩人生

2016-09-19王蕊

王蕊

埃尔斯沃斯·凯利(Ellsworth Kelly)经常向世人阐明:“我不是一个创造者”。这样的自述来自一个早期从表现和创作手法追求独创和新颖的抽象主义艺术家,也许听上去是谦虚朴实的,当然还有点令人费解。然而,上世纪40年代,作为一个在巴黎的美国人,他的目标是脱离艺术家的个性创造一种“没有个性的艺术”,在他的抽象派创作中,鲜明的颜色和新鲜的形式如今被形象地称作“凯利”。在近乎70年的艺术历程中,他一直保持着这样的初心,专注于自己的核心,不断创造出至今仍令人耳目一新的作品。

然而,1950年在巴黎的首展和几年后在纽约的展览上,与同阶段的艺术家诸如贾斯培·琼斯(Jasper Johns)、罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)以及弗兰克·斯特拉(Frank Stella)的作品很快就被接受相比,他的作品并没有立即被评论家和公众看做是新颖奇特、独具匠心的创作。同时期很多艺术家都开始迅速成名,获得评论家们的称赞,凯利却在这条路上缓慢、沉着地走着。当他在60年代的美国艺术圈小有名声以后,从评论家和策展人那里获得了不少的称赞,他在获取评论家们认可的道路上,确实绕了弯子,在多年的艺术生涯中付出了十足的代价。随着时光流逝,得益于他的长寿才让他得以展现其精湛的创造力和他全部的魅力。

直到21世纪,我们才有了后见之明,将凯利奉为现代主义大师级的伟人,20世纪的杰出人物包括亨利·马蒂斯(henri matisse)和巴勃罗·毕加索(pablo picasso),他们的艺术作品尤其是在后期是深受凯利钦慕的,而且他们在各自的艺术生涯中都具备着艺术上的关联。当时,凯利是聚集在巴黎的新生代美国艺术家之一,他通过欧洲的艺术和建筑形成自己的抽象美学,不只是20世纪先锋派运动诸如达达运动和超现实主义运动,尤其还有一些来自拜占庭式的和罗马式的风格,给凯利的艺术创作奠定了基础。凯利二战后在依然处于恢复状态的巴黎学习,又作为美国艺术家中的主要力量出现在50年代中叶的纽约。在抽象表现主义画家的风起云涌之后,当时的纽约正处于艺术先锋的新资本状态中。

就这一点而言,凯利的关键性作用就是作为20世纪早期欧洲巴黎的先锋派艺术与20世纪中期纽约的先锋派艺术的连接和转换。1948到1954年间,他在法国居住期间有幸遇到对他具有指导性意义的人,都是真正意义上的现代主义者,比如让·阿尔普(Jean arp)、康斯坦丁·布朗库西(constantin brancusi)、马塞尔·布鲁尔(marcel breuer)、约翰·凯奇(John cage)、亚历山大·卡尔德(alexander calder)、摩斯·肯宁汉(merce cunningham)、阿尔贝托·贾科梅蒂(alberto giacometti)和胡安·米罗(Joan miro)。凯利称得上是最后活着见到格特鲁德·斯坦(gertrude Stein) 一生的伴侣艾丽斯·托克拉斯(alice b. toklas)的美国人,凯利也是极少数的“美国最伟大的时代”的现代主义大师,是艺术和历史的结合塑造了他。专业记者汤姆·布罗考(tom brokaw)说:特殊一代的美国人就是成长于美国经济大萧条时期的人和后来为第二次世界大战做出贡献的人。凯利的参军经历,使他肯定了布罗考的评论。不光是为国家效力,也因为他的艺术,凯利一直保持着一份谦卑。

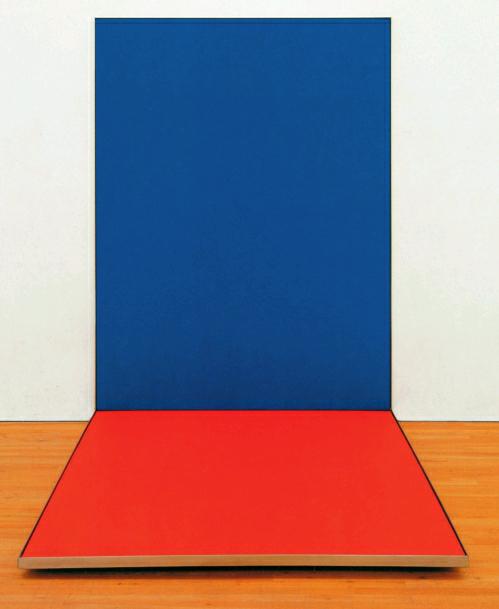

凯利的职业生涯跨越了美国艺术发展的重要时期,从上世纪40年代晚期到不久前他的离世,当代艺术的发展不断扩张范围,甚至到一个真正的全球化层面。在这意义非凡的70年间,他创造了大量的不同类别的艺术作品——油画、雕塑、浮雕、素描、印刷品,展现在国际上数以万计的个展或群展中,包括1959年在纽约现代艺术博物馆(moma)举办的具有开创性的展览《16个美国人》(Sixteen americans)、1966年在犹太博物馆(Jewish museum)举办的《基本建造》(primary Structures)展览。凯利获得了很多国家艺术成就大奖,诸如2000年的高松宫殿下纪念世界文化奖中的油画奖(praemium imperiale for painting),离我们最近的则是在2013年,也就是凯利90岁的时候,由美国总统贝拉克·奥巴马授予的国家艺术奖章(national medal of arts)。2013年,美国国内外的很多大型的博物馆通过特殊的展览和代表他艺术作品的装置来庆祝凯利的90岁诞辰。

本篇文章从对凯利艺术风格和艺术创作形式最重要的两个阶段介绍凯利的生活和秉性,从而展现凯利多产的艺术生涯,聚焦他人生的关键性阶段、主要的艺术作品和艺术创作方式,同时还有关于他的奇闻轶事。从他走过的重要地方我们可以纵观他的一生,从他在美国新泽西州的童年时光到二战期间的军旅生活。跟随我们的探索,重溯凯利生命中的每一步,我们将会真正理解凯利的那句“我不是一个创造者”。这短小的一句话,让人心生好奇和兴趣,然而时间让我们懂得了他人生目标、艺术理念和创作的起点、发展的过程和不断的历练,展开他的私人生活和艺术生涯。

充满奇幻故事的大自然童年

凯利于1923年5月31日出生在美国纽约北部的纽堡,这里距离他晚年所生活的城市有一个半小时的车程。他的父亲具有苏格兰和德国血统,在凯利出生之时,父亲在纽约西点军校为美国军队工作,凯利的母亲,是威尔士和宾夕法尼亚德国的混血,之前的职业是一名小学教师。凯利六岁时,与父母和长兄艾伦(allan)一起搬到了宾夕法尼亚州的匹兹堡,紧接着没几年,他的弟弟就在这出生了。1929年,因为父亲在保险行业获得一个好职位,凯利一家又搬到了新泽西州的奥拉德尔。一家人在奥拉德尔居住了很多年,但期间因为母亲不断寻找更好的房子,所以他们经常搬家。

凯利自己承认他很敏感,他是一个安静的只会画画的男孩,很小的时候他就表现出对艺术的兴趣。童年时期,他很容易生病,青少年时期,他又有点口吃,这使得他在与人交流方面会有所保留。在他五岁那年,凯利生病的时候,他的母亲和祖母让他在户外观察鸟类作为消遣,帮组他恢复健康。小凯利很快就喜欢上这项活动,并且将观察鸟类作为他一生的习惯。这样一个自发的行为也就暗示了他早期具备专注和延伸观察的能力,还有在自然世界中善于发现的热情。在他家房子后面,沿着奥拉德尔水库有一片树林,凯利试着从它们的形状和颜色来辨别当地的鸟类。远足时,凯利也是时刻擦亮眼睛去观察大自然中的种种。凯利承认,观察鸟类和在大自然中花费的时间对他成为艺术家有一定的影响:“我记得很清楚,当我第一次看见一个小小的黑色的带有一点明亮红色标志的红尾鸲时我的心情。我意识到,早年对大自然的兴趣教我学会了如何去‘看。”

凯利七八岁的时候,就会自己跑到奥拉德尔当地的图书馆学习更多鸟类知识。在图书馆里,他无意中发现了约翰·詹姆斯·奥杜邦(John James audubon)的作品,看到了这个鸟类学者的旅行笔记,还有他19世纪纯熟的鸟类雕刻作品。这样的发现让小凯利产生了共鸣,几年的时间里,凯利都沉浸在奥杜邦辛勤制作的鸟类作品当中。当全面观察了每一个物种后,奥杜邦会将他的样本在栖息地争斗或站在树枝上的样子描画出来,以便于人们从呆板的动物标本和鸟类的日常习惯来明确辨别鸟的种类。奥杜邦的方法有效地将形状相似、颜色相近的鸟类区分开来。他经常放大鸟类的尺寸,以至于真实的鸟类的个头远远小于画布上的鸟。奥杜邦放大轮廓的抽象思维与后来出现在凯利画中的绘画手法类似,就比如在其法国时期的绘画作品《植物一号》(plantⅠ,1949)、《植物二号》(plant Ⅱ,1949),这点尤其展现在他在纽约期间创作的《南方渡口》(South ferry,1956)、《第42》(42 nd,1958)、《蓝绿》(blue green,1962)、《绿蓝红》(green blue red,1963)。随后,在抽象拼贴画的学习创作中,凯利也着迷于对奥杜邦的学习,在准备雕刻的时候,他也运用这一技术表现大轮廓。

凯利童年对鸟类的热爱培养了他对大自然的兴趣。他用大量的时间仰望天空上振翅飞翔、遨游天际的鸟,低头看着行走的地面,观察爬行的甲壳虫和野草、芦苇等其他植物是如何从地面长出来的。作为一个成年人,无论走到哪,他都带着这份对大自然的爱,包括在法国海滩上的旅行和在长岛的布里奇汉普顿的暑期郊游,他绝不落下对大自然的细微观察。最有意义的要属他46岁在纽约北部的时光,那时,他住在一片绵延的小山中,远离曼哈顿拥堵的城市生活。在户外与大自然的接触让他的艺术生涯一直充斥着对植物的绘画创作,从早期的在巴黎的创作到形象的线性绘画,比如《橙子》(orange,1968)。

凯利曾经说过:“我的画都是有关记忆的事。”这并不令人惊奇,除了他对观察鸟类的回忆之外,他还愿意讲述有很多其他的童年故事,全都暗示着他早期的审美倾向是如何形成的。凯利三岁的时候,踩在了一大片黄油上,他每只脚上都有一片被压扁了的黄油,这却被他戏称为“我的第一个艺术姿态——压扁”。在他十一二岁时候,他模糊地记得自己喜欢被颠倒放置却意识不到什么的迷糊感觉。他给出的描述是:“当我发现我的头冲下时,我环顾房间,有那么短暂的瞬间我觉得我不能理解周围的一切了,直到我意识到自己是颠倒的时候,我放正了自己。但那一刻,我不知道自己在哪,这种感觉很奇妙,因为我不知道在哪,我觉得那一刻的世界很美好。所以我一直记得那个场景。”

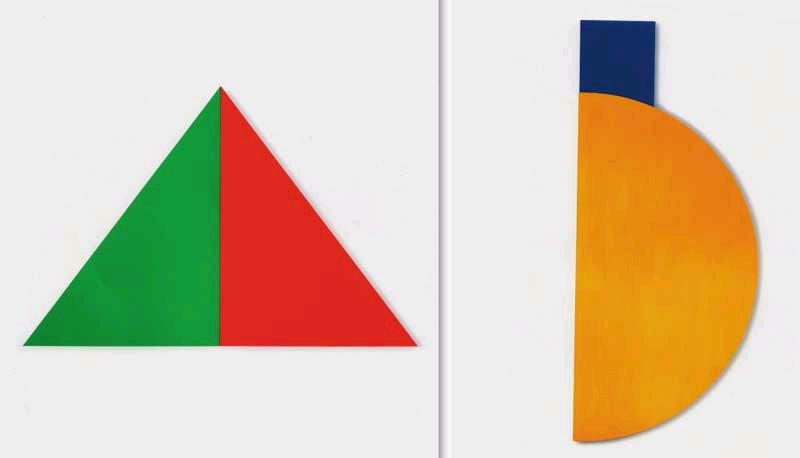

很快,这个世界上的某些东西对他而言是没法理解的了。这个世界变得不可知,也就是抽象。凯利九岁的时候在课堂上完成艺术创作时与老师产生了纠纷。他和他的同学被分配到一组,一起在图画纸上制作“春天的画”。凯利试图画一个带有绿叶的紫色鸢尾花,但是画纸却与他的画笔不搭,让他很不满意。当他想要画轻一点时,画出来的颜色却显得很暗淡。然而,他要是下笔重一些,就会得到一个纯粹的生动的色彩。但是一个小男孩,仍处于如何协调手和眼的阶段,无法做到恰到好处。中途,他就决定要自己进行色彩的剪切、拼接。凯利说:这是他创造的第一个用单纯色块拼接而成的作品,然而其他同学的作品就是那么的黯淡苍白。老师训诫他说:“凯利,我们不是要弄一堆乱七八糟的东西,去站到墙角去。”即使作为一个孩子,凯利制造混乱东西的想法着实与我们对拥有锐利的绘画形式和纯粹的单色的凯利的认识和钦佩完全相悖。但这确实是小凯利探索的东西,他不是在制造混乱,也许只是没有按照老师的指令行事而已。最后,他不得不脱离他的小组站到角落中,在全班同学面前,他面朝墙壁,感觉到无尽的挫败和不解,他不明白为什么老师不能理解他想要用抽象拼贴画取代绘画的想法。

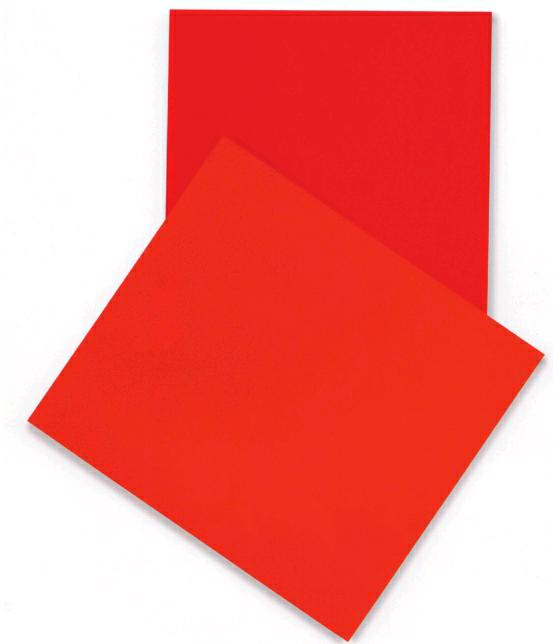

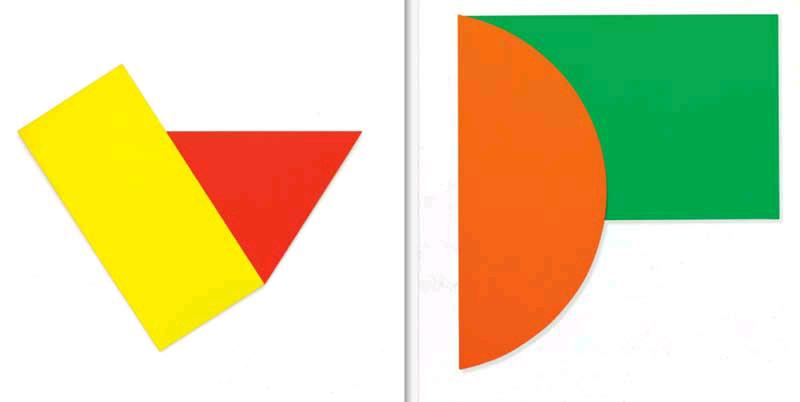

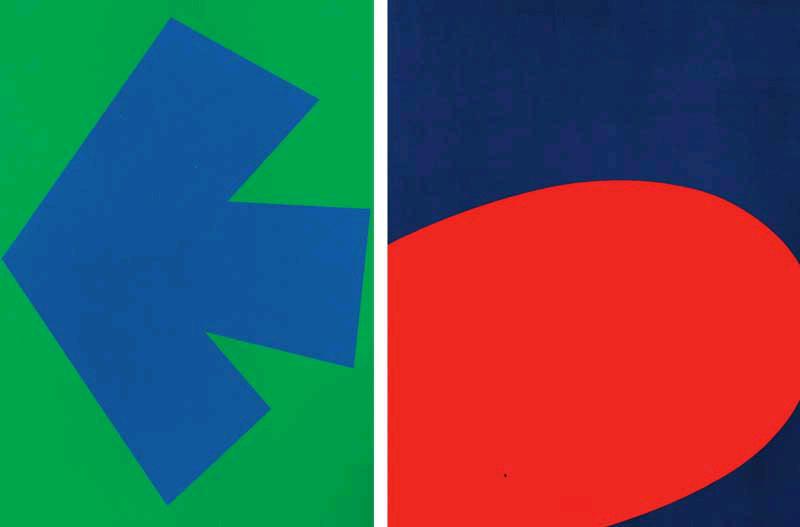

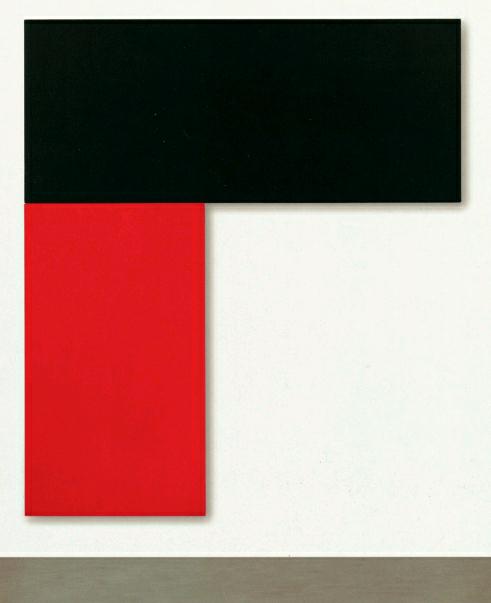

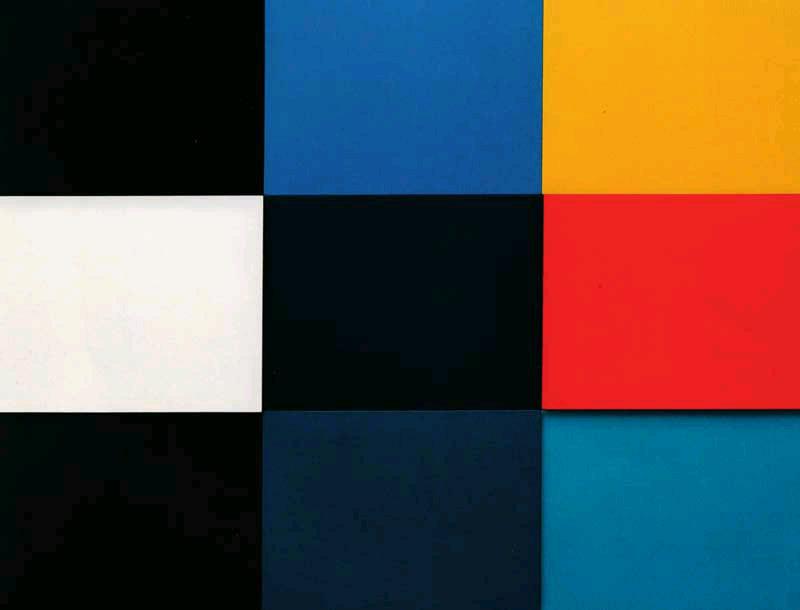

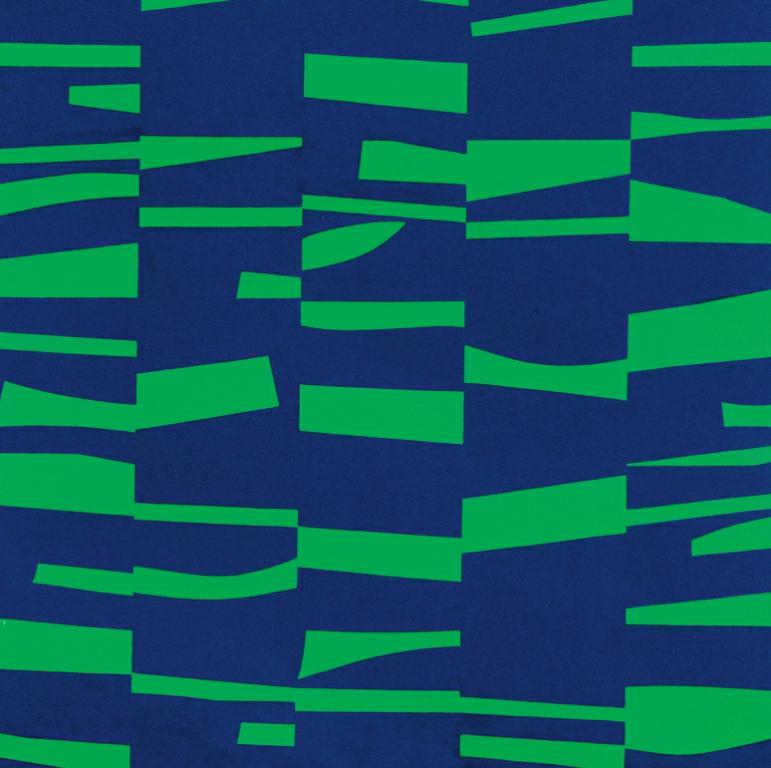

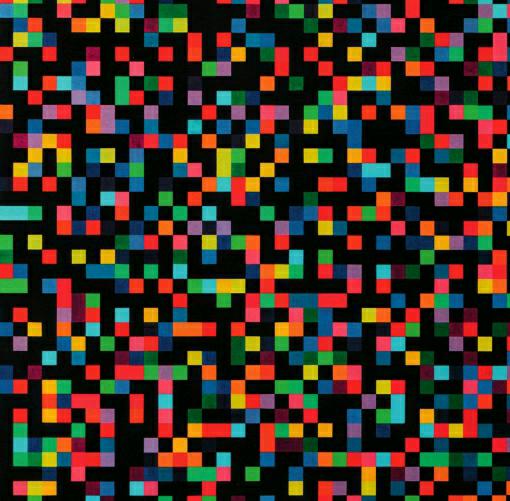

凯利童年的故事预知了他的未来和艺术形式的形成,还有被艺术世界接受又受到抵制的简单分类的艺术种类。凯利在学校的社会经历与他同辈的同行相似,而作为艺术家他坚持专注于自己的抽象艺术。50年代早期,结束了在巴黎的展览后,带着他的作品诸如《闸板》(gate-board,1950)、《多麦颂》(ormesson,1950)、《一大面墙的颜色》(colors for a large Wall,1951),很快就跟着荷兰风格派(Dutch De Stijl)大师皮特·蒙德里安(piet mondrian)学习,但事实证明,这是一个错误的决定。几年后,他在纽约的第一个个展于1956年在贝蒂·帕森斯画廊(betty parsons gallery)举办,他在此展示了他在法国期间的作品和50年代中叶的新作品,包括《黑色曲线》(black curves,1954)、《白板:桥拱和反射》(White plaque:bridge arch and reflection,1955)、《条》(bar,1955)和《黑色里佩》(black ripe,1955),他的抽象主义风格更贴近欧洲,没有浓厚的美国味道,换句话说就是“没有表现力的”,与此同时,抽象表现主义者的影响是外露的,但很快就消逝的。正如他不被老师所理解,凯利也没有在他的艺术生涯被分配到一个合适的种类中,尤其是在50到60年代期间,他出现在很多与他的风格一致的大型群展或活动中,但他始终觉得这些与自己不搭,比如几何抽象主义、极简派艺术、色域绘画和欧普艺术,他觉得自己不完全属于这些艺术类别中的一个。

纵然有些人喜欢独处,凯利仍然要与他的艺术家朋友和群体保持社交。然而,他经常感觉自己的艺术目标与当时流行的思想并不匹配也无联系。就像当全班同学都在继续画画时,一个九岁的男孩独自站在教室的角落那样,成年的凯利处在公共舞台上,与其他艺术家结伴而行,并且一起举办展览,即使如此,凯利依然站在自己的角落中。1970年,他甚至离开纽约,为了从不断壮大的纽约艺术圈的社交压力中解脱自己,他认为那样的社交会妨碍他的创作过程。但其实,50年代中叶到60年代,虽然在评论家的认可上,他与同时代的艺术家相比落后了几步,但初到这个圈子的凯利还是享受到了好处的。

光与影交织的军旅生涯

凯利在普瑞特艺术学院的学习很快就因为二战和爱国主义使命的召唤而告停了。当他和家人一起从收音机里听说珍珠港袭击事件后,他就决定要像同时代的其他年轻人那样做一名志愿军,义不容辞地保卫他们的国家。凯利回忆说:“我很难形容自己当时的心态,就是当我哥哥和我一起大喊着‘我们要参军时,我知道自己要参军了,如果我没有参军的资格,那我将会痛不欲生。至于军旅生活是否会让我激动,我完全没考虑过,只知道那时的自己一定要成为一名军人。”

1942年,在普瑞特艺术学院时,他在报纸上发表了一篇文章,描写了603伪装工程营(the 603rd engineers camouflage battalion)迷人的军旅生活,这支部队的四分之一军力后来组成了1944年成立的第23特种部队(the 23rd headquarters Special troops),也就是人们熟知的“幽灵部队”(ghost army)。23军是一支具备特殊战术的部队,这支军队的1100名士兵的任务通常就是利用充气坦克、吉普车、假的无线电广播和声轨在前线扮演真正的美国军队来蒙骗德军。普通军队要隐藏起来躲避敌人,这支部队与他们有极大的区别,这些“非战斗人员”,也可以叫做“隐蔽的士兵”的目的就是要被发现,从而向德国的情报员透露虚假情报,将敌人的注意力从美军的真正位置上转移,使敌人认为美军拥有比实际更强大的军力。战争中,甚至大多数的美国士兵都不知道有这样一支特殊部队的存在,“幽灵部队”的任务就是维持神秘的状态,直到1996年,这个部队的档案才公之于众。

在米德堡(fort meade),这些神秘的士兵借助第一次世界大战的经验,学习作为伪装军的纪律和技巧,凯利和他的战友们学习如何设置坦克、卡车的圈套,用粗布麻袋、胶合板和铁丝网来制作枪支,并且把它们都刷成绿色或土地的颜色,模仿树和叶子等自然景观的样子。而凯利在米德堡的主要任务就是生产制作伪装技术宣传海报,分发到普通军营中指导大家学习隐蔽技巧。正如凯利所言:“众人之中,他们挑选我来制作海报是因为我知道这就是一个将大自然抽象化的任务。”1943年的凯利要制作教学性海报,讲解“质地、影子和调配”之间的作用。这些海报主要都是柔和的大地色,使用丝网印刷技术制作而成。凯利很快就学习了丝网印刷技术和模板印刷技术,但他最重要的任务还是设计海报。由于凯利是最低级的士兵,所以他唯一的责任就是服从命令。这样的海报,让凯利很难兼顾宣传和审美的双重标准,凯利的工作受伪装部队上校,同时也是著名雕塑家奥古斯都·圣戈当(augustus Saint-gaudens)之子的荷马·圣戈当(colonel homer Saintgaudens)的指挥。

1944年的5月,凯利的部队被派遣到了英格兰,6月就参与到了诺曼底联合登陆中,也就是在第二次世界大战中盟军在法国北部诺曼底海滩对德发起进攻日的十天后。他们建立起伪装车辆和装甲设备以混淆夜间对其进行监控的德军的注意力,同时,伪造声音的陆军通信兵负责输送移动的坦克的声音。如凯利所描述:“当敌军袭击我们的时候,都以为我们就是一支真正的部队,很快,德军就傻眼了。然后我们的小分队就可以成功夹击,这样我们在法国、卢森堡和德国都取得了主动性。”

1944年9月,凯利的部队在距离巴黎十米远的,荒芜的圣日耳曼昂莱区(Saint-germain-en-laye)驻扎两周。这是年轻的凯利第一次来到这个城市,他后来无数次地来到这里,观察和描绘建筑、教堂、公园,因为战争期间博物馆都关闭了,所以1948年秋天,凯利结束在波士顿的学习后想起这座城市迷人的风貌,就决定回到这里。但他在巴黎却没有看到什么艺术,他只能在此自学艺术史。有趣的是,1944年,美国军方应士兵们的需求出版一本名为《艺术杰作珍品》(a treasure of art masterpieces)的书,当然,这满足了凯利的需要,他可以从中看到从乔托(giotto)到毕加索(picasso)的作品,尤其是罗吉尔·凡·德尔·韦登(rogier van der Weyden)著名的《小姐自画像》(portrait of a lady,c.1460)令他印象深刻。凯利对小姐头上颠倒的v形几何头巾很是钦慕,透明白色头巾恰恰好好地占满画布,与小姐身上的黑色衣服形成鲜明对比。

1944年开始,凯利开始在线圈笔记本上进行小小的铅笔素描创作,用阴影线和暗黑色展现田野的样貌,看上去像是非常普通的素描画,但是凯利会用特殊的笔迹展现他面前的田野,体现出不同的风貌,在他的笔记本上遍布都是对于颜色标记的地方,比如“淡橘黄色”、“淡黄色”、“青紫色”等等。虽然他是一名士兵,但他一直可以协调自己去发展自己的艺术天分。这时,他开始简单地过滤自己所看到的颜色,并进行整合。

貌似我们在凯利作为伪装技术人员的军旅生涯中看不出与他的艺术创作的关联,但不可思议的是,在他不寻常的部队生活中,也许他经手的那些军用设备没能塑造他的艺术手法和风格,但是至少让他懂得了如何在这个经验主义世界中去观察和实践。在伪装部队里,凯利拥有一双敏锐的双眼得益于他多年观察鸟类吸收的经验和自然规律,当然,等待新物种到来的难得机会,让他逐渐拥有强大的耐心,这与要在战场上观察敌人动向的任务类似,凯利自然驾轻就熟。凯利不断学习如何研究和辨别形与影的区别,学习如何让一个东西与另一个变得相像或者直接隐藏在这个世界中,虽然有时候不太可能将这件事做到完美。但正如凯利自己所言:“在伪装部队就意味着要学会观察和感知,而我是一个对洞察事物极具兴趣的人,作为一个观察员,我的大部分工作就是要理解我所看到的东西,研究我所看到的东西,伪装部队的工作使我在这方面的能力有了很大的提升。”

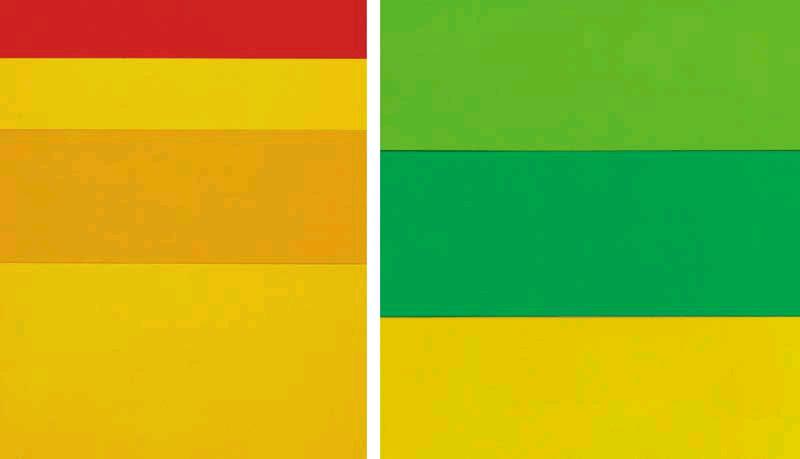

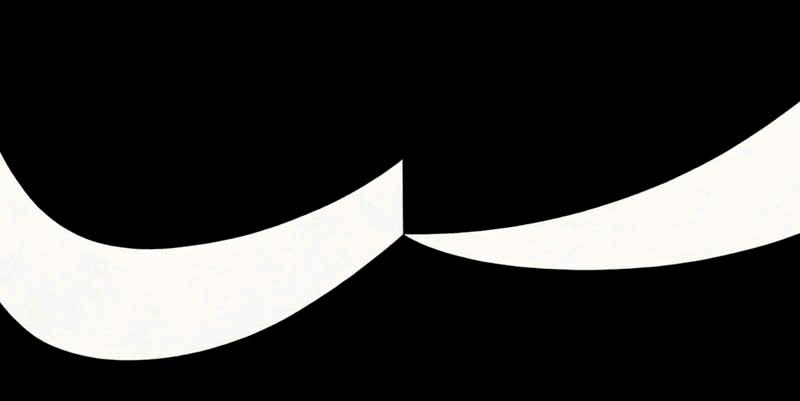

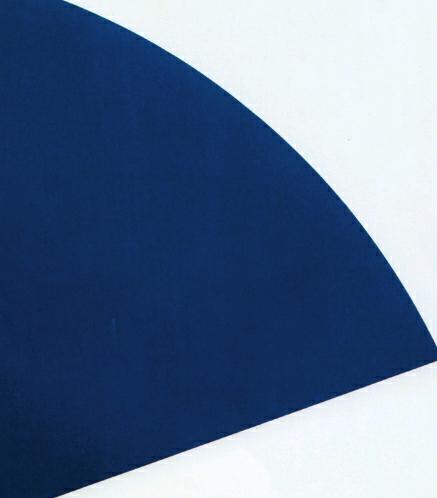

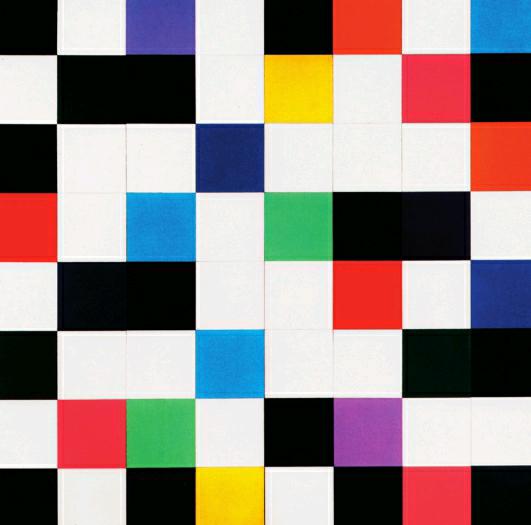

因此,这就促成了凯利在光与影上的兴趣发展。似乎就是这种使用隐蔽设备,利用士兵分裂人影的技能让年轻的凯利能更好地理解影子的形成。接下来的年岁中,他就一直专注于光与暗的对比研究中。凯利2001年曾说:“我喜爱黑和白、日与夜、太阳与影子。”实际上,他在巴黎和纽约创作的大量作品都是通过对光与影的观察进行的,比如:《蓝色缓解》(relief with blue,1950)、《拉·孔布一号》(la combe Ⅰ,1950)、《塞纳河》(Seine,1951)、《白板:桥拱和反射》(White plaque:bridge arch and reflection,1955)以及《大西洋》(atlantic,1956)。

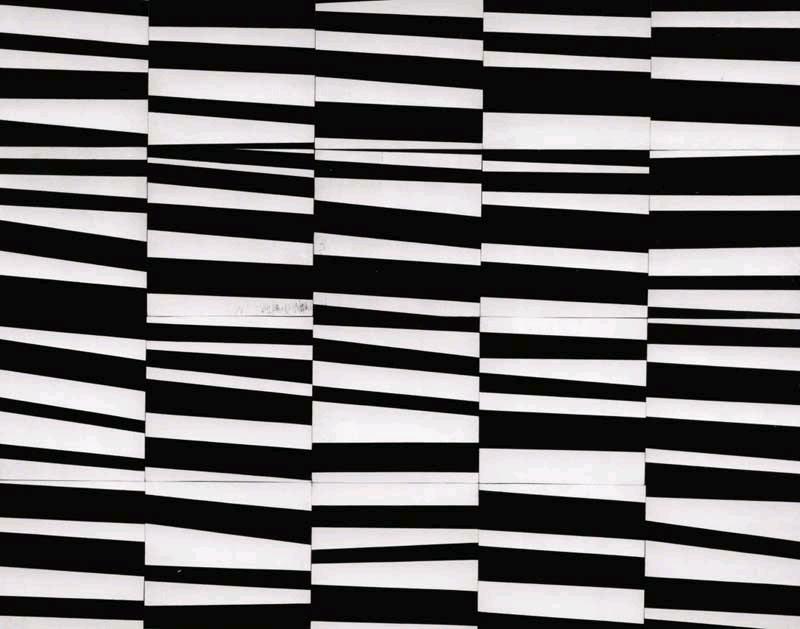

《拉·孔布一号》是在凯利结束服役五年后的创作,展现了他对“太阳和影子”的兴趣。法国的朋友来到家中看到这副画的时候,凯利会向他们解释复杂形状的影子在一天中的某一时间是如何在户外的金属楼梯上形成的。凯利从房东太太那里借来莱卡相机,他从楼梯的顶部开始记录,拍摄金属栏杆的斜线设计在每一节台阶上投射出的断裂的黑色线条。这一观察过程中,他还用素描的方式进行了记录。利用这一灵感,在他巴黎的工作室中,有一个二维版本的《拉·孔布》。这是一个抽象的版本,与他实际看到的描绘不同,他选择使用一个完全红色的几何图形将影子呈现在一个白色画布上。照片上的九级台阶,在画布上就被分割成九个相同的小空间,每一小块间没有色差。在《拉·孔布二号》(la combe Ⅱ,1951)中,凯利又延续了这一手法,九个连接的面板形成一个屏风,九个台阶本身通过其各自的那块板子来展现,变异的断裂图形黑白相间。