童世明山水画的新感性和笔墨形态

2016-09-18邓平祥

文/邓平祥

童世明山水画的新感性和笔墨形态

文/邓平祥

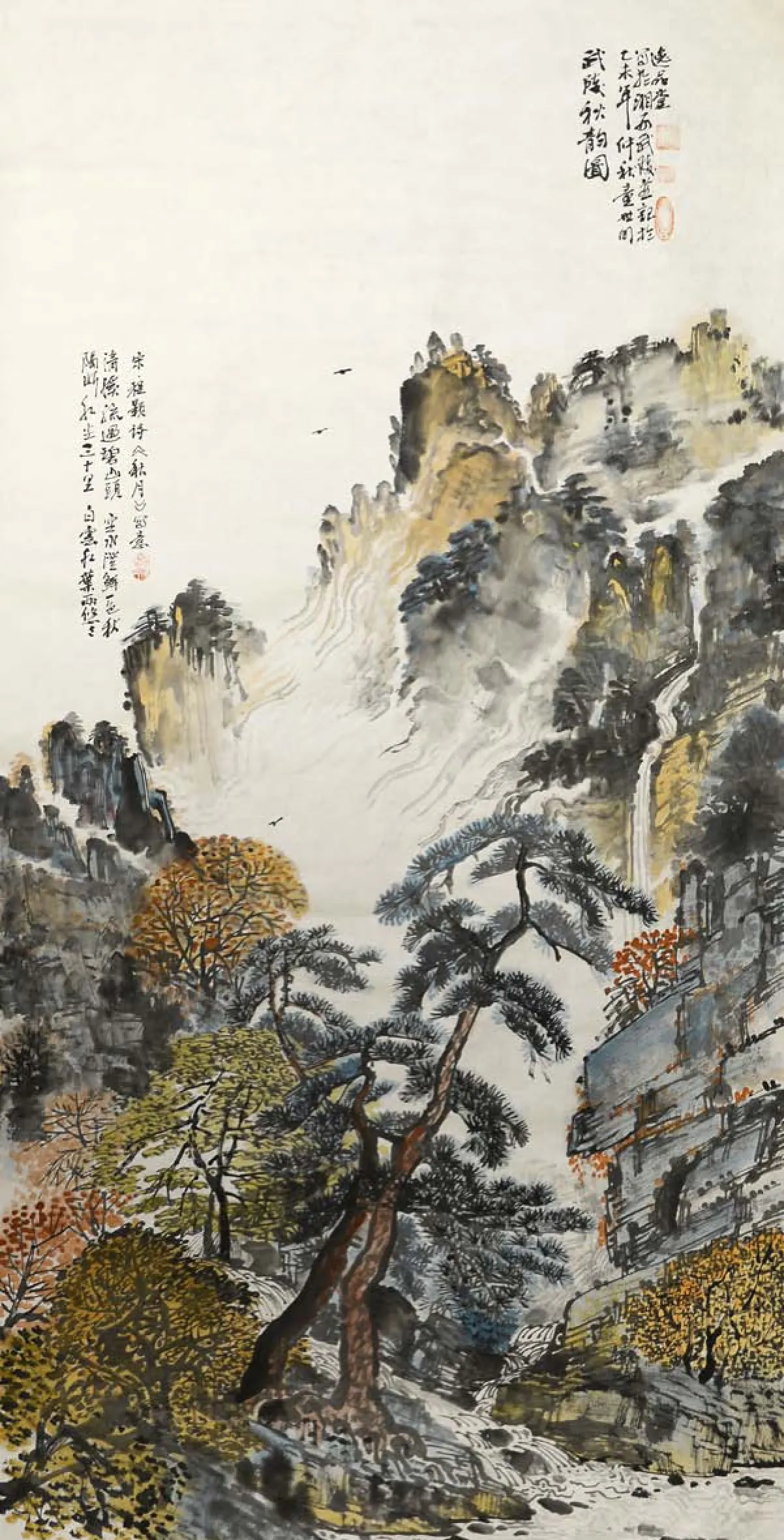

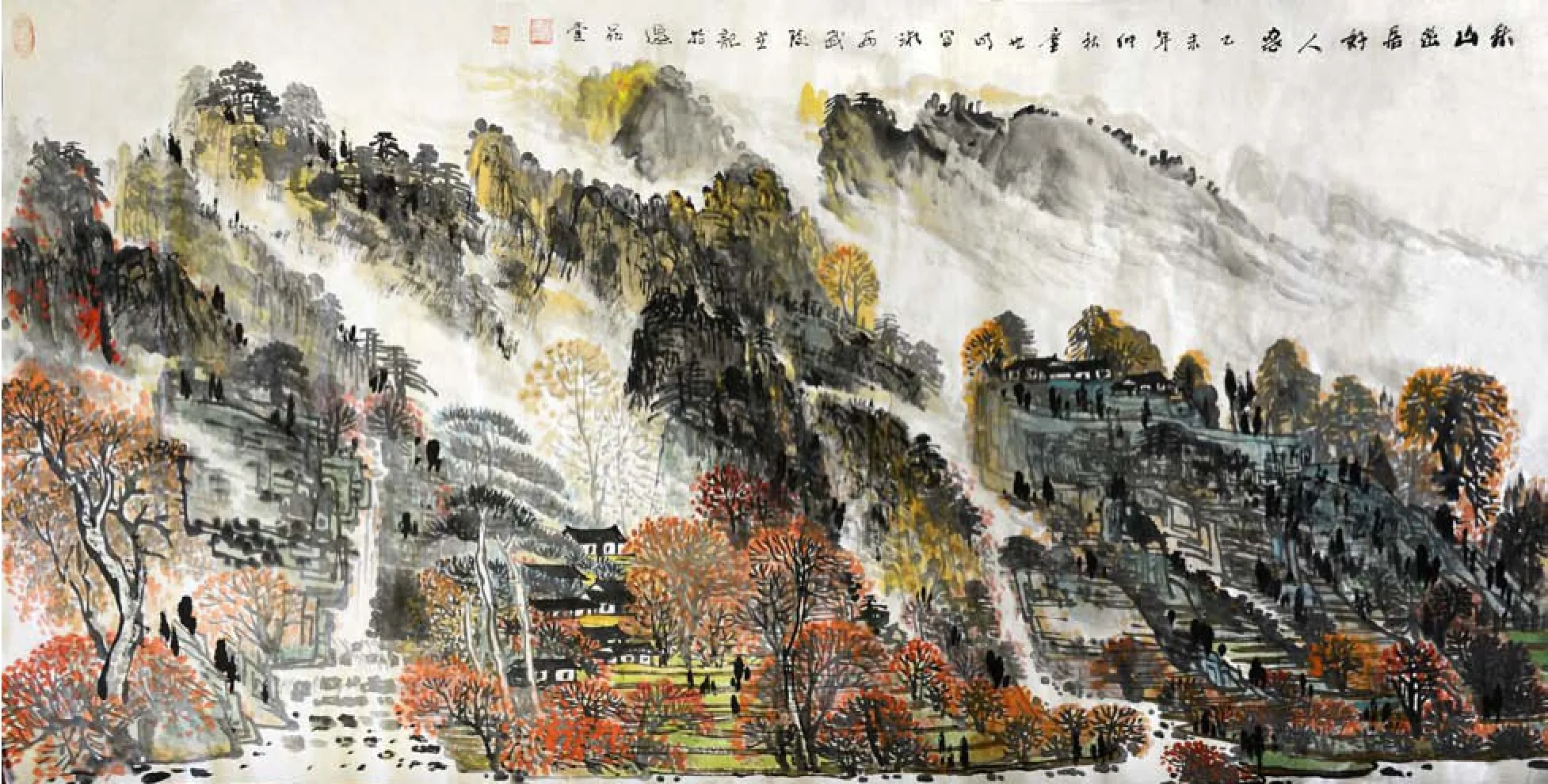

《武陵秋韵图》

从风格归类的学术角度说,童世明的山水画是属于新形态的,亦即现代形态的。要认识和评价其山水画,若就事论事、就形态论形态而不触及根本和前提,就不可能认识到其本质问题,更逞其山水画艺术的本体了。

童世明这一代画家,就学于新型的美术学院,属于中国辛亥革命和五四新文化运动所开启的“新学”范畴。所谓新学,就是“西学”亦即欧洲“德先生”和“赛先生”,即科学和民主的世界观。这实质是对中国传统绘画革命性的变革,它是从精神法则到形态法则层次的同步变革,稍微考察一下从齐白石到徐悲鸿、蒋兆和,再至李可染、吴冠中等的艺术精神和形态就可以意识到这种变革的程度和层次。很多论者,谈及上述大师的艺术,都没有触及艺术的“发生学”这一根本层次,即艺术的“感性学”本质,由于中国的哲学没有艺术哲学(即美学)的分支,而只有对艺术的文化学(理学)归类,所以在艺术的起源和发生的基本问题上,就不可能认识到艺术在人类精神和情感上的独立和不可替代性地位和价值,简要的说,就是西方哲学所归纳出的两个命题:“艺术是在感性中表现真理的”(费尔巴哈)和“艺术起源于人的基本冲动——感性冲动”(席勒)。

《家山晚秋图》

认识到这一点,我们就可以在根本层次上懂得“五四”之后中国现代中国画大家们在精神和形态上的本质和本体。而童世明就是从这个脉络中走出来的,他是西学意义的中国艺术学院学子,是现代中国山水画的当代传人。

《高铁苗乡穿》280cm×70cm

《家山清夏》

在精神法则上他首先是在“新感性”的文化环境下成长起来的,在这个环境中他的自然观、文化观、美学观都鲜明地区别于传统山水画家,所以简单地从传统画论、传统经典作品为宗去分析他的作品,规范他的作品都将陷于文不对题的困局和尴尬。

《春》

《夏》

从形态法则的角度说,童世明的山水画从构成到语言同样是异质于传统山水经典的。具体说,在构成上他是从写生方式出发的,虽然汲取了传统山水的“三远”之法,但基本上是写生式的透视法则,在必要时再辅以传统法则;童世明的山水画在色彩运用上感觉和感性更为明确,他是很强调视觉张力的画家。在绘画中,视觉张力或曰视觉冲击力,以色彩的表现力最为重要。但传统的中国绘画主张压缩色彩,至有“墨分五色”之论,更有“色艺乱性”的极端之论,将色彩的表达上升到伦理道理层面,这恐怕也是传统中国绘画偏执之论的极端了。其实这并非一个绘画理论观念的问题,而是一个精神文化的问题——它证明了中国传统绘画感性贫弱的实质。一种艺术形式感弱化了,甚至被消解了,它在本质上被异化了。

童世明的山水画探索和成果,说明他在思想和精神形态上对传统中国画的非感性倾向,以及由此异致的后果是有直觉而清醒意识的,从这个意义上说,他首先是一个现代之子,并由这个基本点出发,构建“新感性”再兼及两端,他的探索属于现代的、个性的语言程式。

《秋》

《冬》

传统的中国画语言程式,已臻极致,它实质上是一种“公式程式”,虽然尽善尽美,但“梁园虽美、西非君居”。准此,有出息的、有建树的新一代中国山水画家,只能走个性化和现代性的路径,而个性化和现代性的路径所创造的艺术形态从某种意义上说就是一种“私立程式”。在这里“私立”不是私有,而是独特的面貌、独特的风格、独特的法则。

在人类绘画史上,传统中国画艺术是一个特别重视语言表达,并被赋予独立地位的艺术形式,据此,它将语言强化为笔墨,更有甚之,笔墨成为中心,笔墨成为立身之本。

于是,几乎每一个现当代的中国画家,无论是守还是变,笔墨总是绕不过的,是必须攀登的大山。

童世明也躲不过这笔墨的宿命。

所不同的是,于前文所说,他是从“新学”式的美术院校出来的,临摹古代经典作品虽是必修之课,但更重要还是写生方式的课程,如石膏、静物、人物、风景等等,因此,美院式的中国画课程,更像是以中国画工具材料定义的绘画了。事实上近八十年来中国画的佼佼者们,只要深入地分析和解读他们的作品,事实上绘画性,就是一个极重要的维度,从林风眠到李可染、再之吴冠中,概莫能外。李可染所谓:“化极力气打出来”,说的就是传统语言程式。

《瑞雪润丰年》

童世明是经历了“八五新潮”的新一代山水画家,对于传统语言程式的认识,肯定有一个反复深化的过程,正如他在《感受湘西生活·寄情湘西笔墨》一文中所表露出的心路和经验,还是要落实在“笔墨”上,所不同的是“湘西笔墨”。所谓湘西笔墨,以笔者理解,即是通过感性过程所建立的个人性加地缘性的语言系统。他在文中还特别提到他的同乡——近代写意画大师齐白石,他特别注意到了把湖南的乡村生活作为感性资源对他艺术形成的关键性作用。当然齐白石并非如一般传奇所说,由农民而成为一个大师,事实上应该是由农民而成为一个文人,再由文人成为一个画家。齐白石的伟大之处,在于他勇敢而非凡地将农民生命基因和青少年的关系经验升华为艺术创造血脉,从而为已经进入衰微生命阶段的中国文人画注入新感性的活水源头。这种升华成就了大师的业绩。

在这一点上,童世明和齐白石颇有相似之处,无论从他画中还是文章中都看得出他的这个自觉。这应该是永远珍视,并且在探索中不断深入思考的根本性课题。

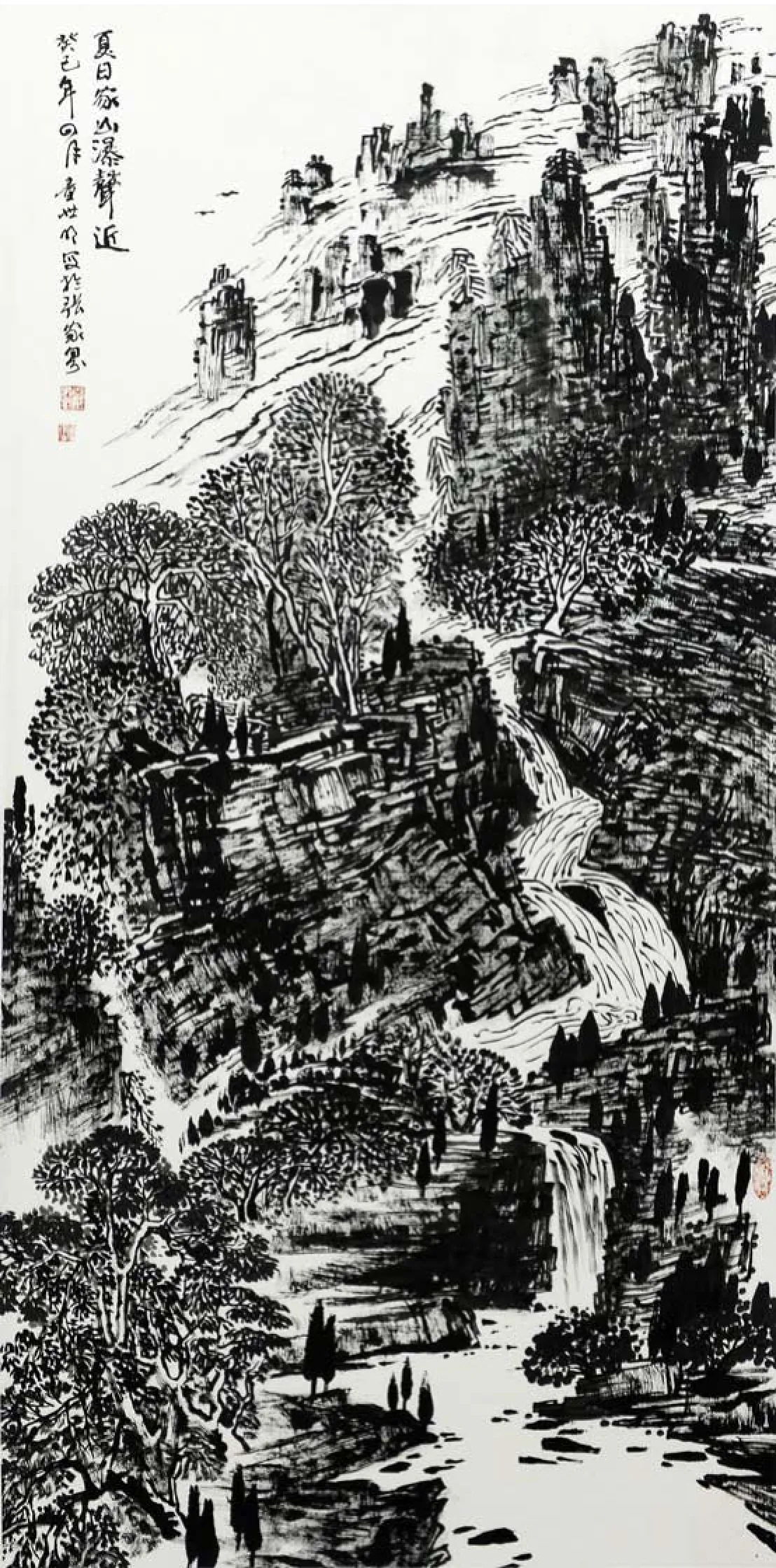

《夏日家山瀑声近》

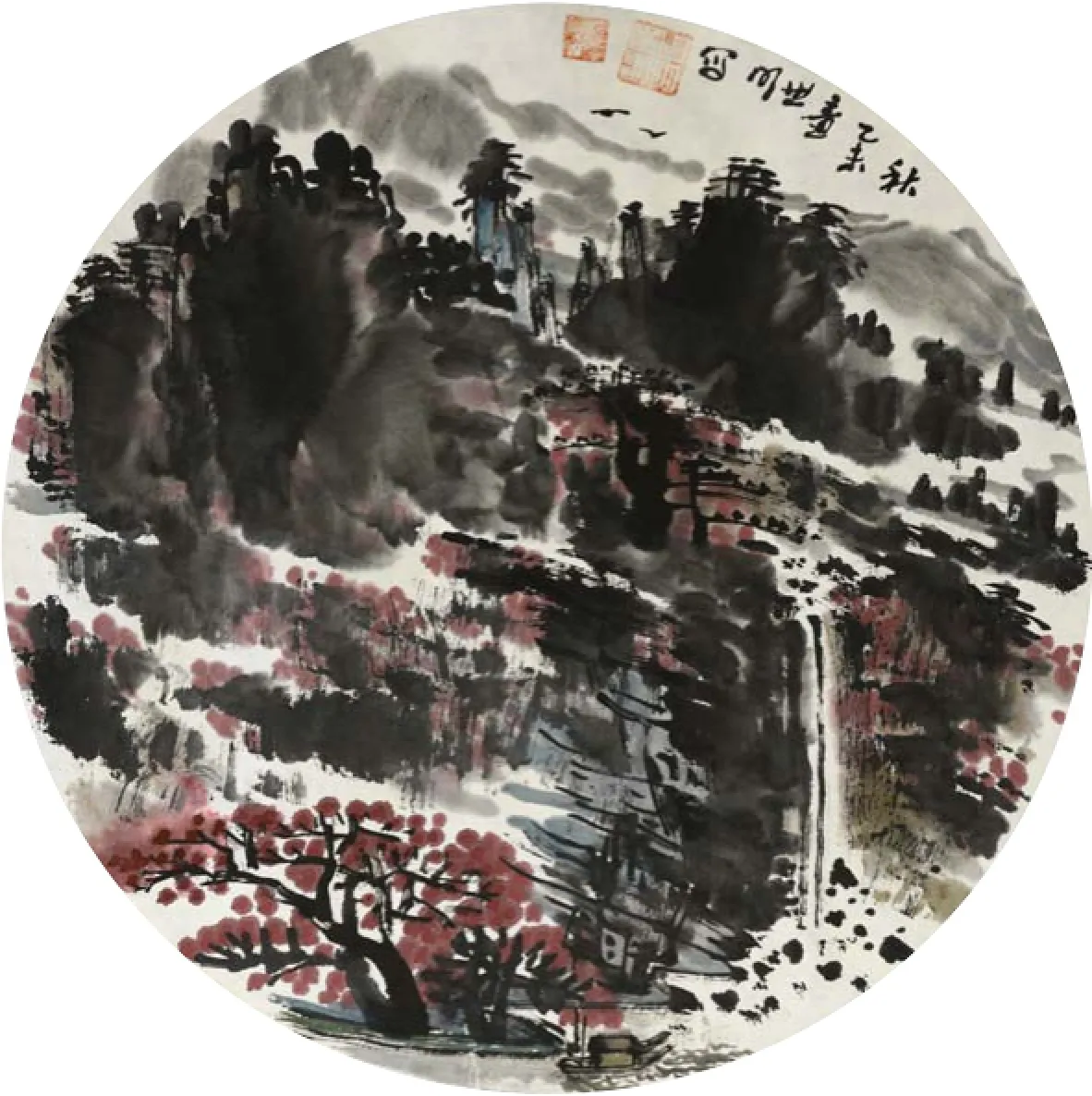

《家山秋染湖雾新》

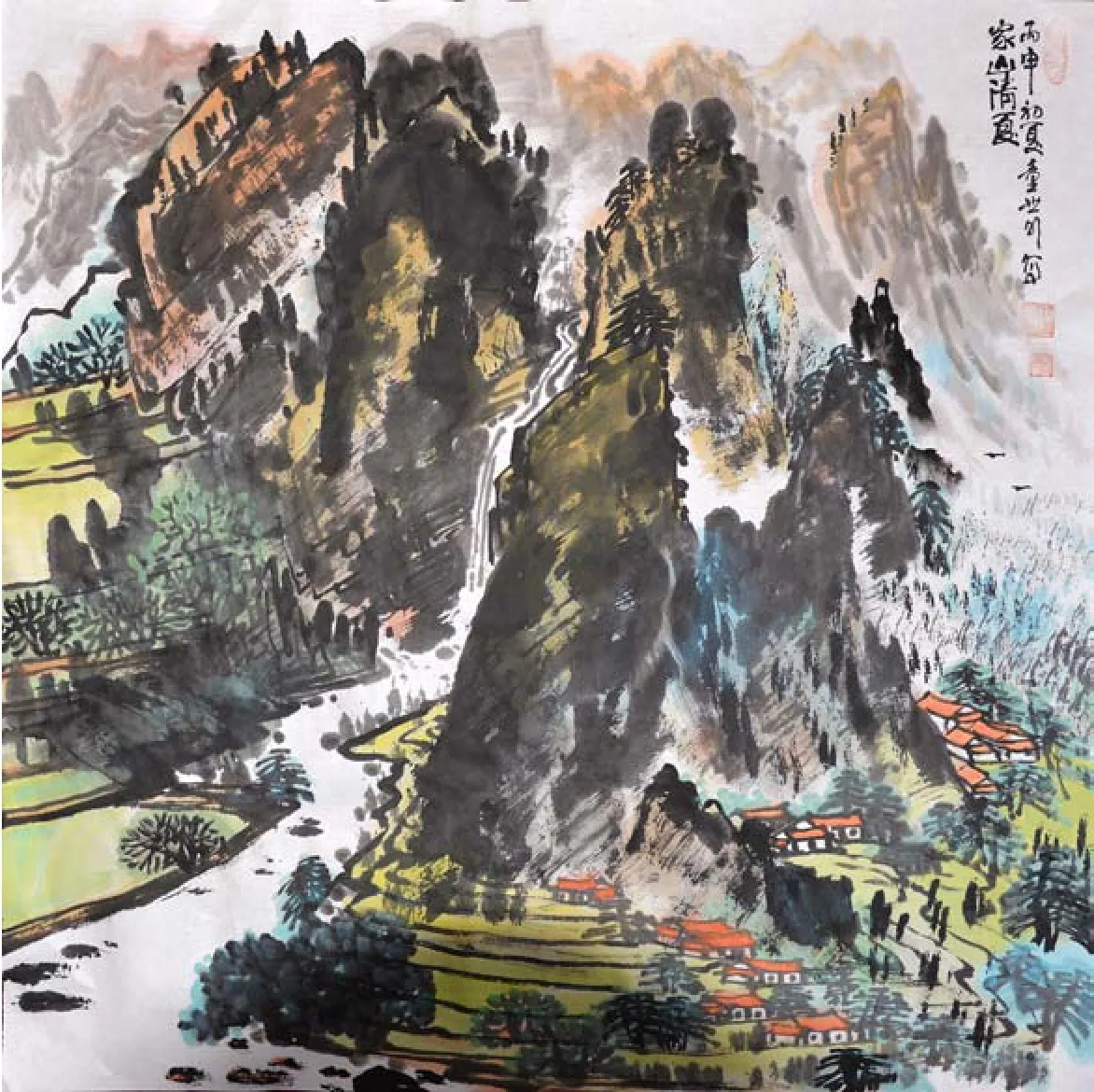

《秋山幽居好人家》

《武陵清夏图》

正因为有这种意识,童世明近些年来多次出门拜师游学,先后得到了黄永玉、张仃、陈白一、曾晓浒、易图境、杨力舟、李燕、程大利等名师的指点和教诲,使他思想、境界、语言大有进益。

童世明正值天命之年,作为常人,或已定局,但作为中国画画家,则如日方升。想当年天命之年的齐白石尚在湘潭白石铺,修新宅子,准备以一个乡贤画师终老。如果不是辛亥革命之后农村环境巨变,原来乡村的“耕读全家”文化结构已经破坏,容不得齐白石了,他哪有以后在中国画坛的辉煌。

以齐白石励志,我期望童世明在艺术上有更大的成就。

邓平祥,全国著名美术评论家)