江西省温汤地热田地热水资源可持续开发利用前景研究

2016-09-18辛田军陈锡岳

辛田军,陈锡岳,陈 丹

(1.南京大学,江苏南京210093;2.江西省勘察设计研究院,江西南昌330095)

江西省温汤地热田地热水资源可持续开发利用前景研究

辛田军*1,2,陈锡岳2,陈丹2

(1.南京大学,江苏南京210093;2.江西省勘察设计研究院,江西南昌330095)

系统分析研究温汤地热田前期勘探及长期观测资料,进行地下水动态变化特征研究,分析、预测导致地热水变化的主要控制因素,并提出合理的防治方案与建议措施;在此基础上,科学、系统地研究本地热田的可持续开发利用前景,合理的开采利用方式。

地热田;地热水;动态变化;可持续

1 温汤地热田地热水特征

1.1地热地质环境背景

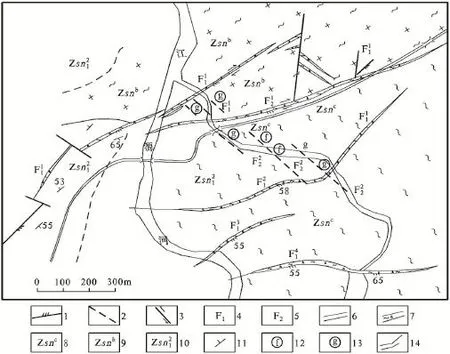

温泉区处武功山复式背斜的西北翼,主要分布第四系松散土、震旦系变质岩、燕山期和喜山期岩浆岩等(见图1)。第四系厚2~5m,以残坡积、冲洪积为主,近代堆积。震旦系松山群老虎组,岩性以片岩和变质细砂岩为主,矿物成分以石英云母、长石为主,含少量或微量绢云母、锆石、绿泥石、磷灰石、粘土矿物为主;松山群变质岩经加里东期混合岩化作用形成主要由条带状和条痕状混合岩构成的混合岩带。区内的岩浆岩主要有燕山期酸性侵入岩(中粒斑状二云母花岗岩、中粒白云母花岗岩)和喜山期基性脉岩(辉绿岩脉)。

区内构造属华夏构造体系,主体构造走向北东东,与地热成生有关系的主要有F1和F2两个断裂系统。F1断裂系统,包括F11、F12、F13、F14和一些伴生构造,而以F11为主干;硅化破碎带呈舒缓波状,作雁行排列,有时有分叉现象;岩性坚硬,以石英或硅质为主要成分,含白云母、绢云母和铁质,夹有长轴与断裂走向一致的糜棱财化的破碎岩块和构造透镜体;F1断裂的强烈活动时期可能在中生代末,而脉石英与断裂带两侧岩石强烈硅化的物质来源可能与燕山期岩浆活动有关。F2断裂系统基本为被第四系所覆盖,为一由压扭性主干断裂(F21)和张扭性分支断裂(F22)构成的断层系,温泉的分布、运动和排泄受F2断裂系统的严格控制;主干断裂F21,由一组走向75°~80°的压扭面雁行排列而成,延伸长度超过3km,断层带宽10~40m,由于强烈压扭作用,岩面极其破碎,成为浅灰色糜棱岩和角砾岩,次生片理发育,局部具流状(带状)构造;F22是以密集的、有时厚度较大的沸石脉为特征(脉厚几毫米至0.5m,总厚几米至几十米,脉动壁平整或参差不齐、两相对应,平整脉壁几乎都附贴着几毫米至二、三厘米厚的含炭泥质硅质岩,而两壁参差者,无先期扭性或压扭性痕迹,呈单纯的张性特征,倾角较陡,较大的沸石脉中都含有围岩角砾,角砾棱角尖锐,大小悬殊,分布杂乱,且彼此对应很好),一组雁行排列的张扭性断裂;走向北西,与F21主干断裂成40°~50°交角,倾向北东,为第四系所覆盖,据钻孔揭露,主要表征为一系列的张性结构面,钻探及水文地质分析认为,F22是一组雁行排列的张扭性断裂,走向北西—南东,平面上与主干F21断裂成40°~50°交角,向北东倾斜,宽100~250m。F2断裂发生于F1断裂带中,而且炭质断层泥没有固结成岩,由此推断F2形成于F1之后,与喜山期辉绿岩脉的侵入在时间上和地应力场上可能性一致,F2与F1可能存在一定的继承关系。温泉可能主要受晚期F2断裂系控制。

1.2地温场特征

平面上,以温泉为中心,地温比环境温度高得多,100m深度范围内,30℃地温异常区近东西向延伸长1km以上、近南北向(北北东向)宽约0.3km,面积超过0.3km2。高温(50℃以上)等温线圈定的地热异常在平面上呈近东西向展布的条带状,高温中心带沿F22张扭性断裂带呈近东西向分布,从西端温泉露头起,向东地温增高,温度62℃~67℃(见图2)。

垂向上,温度随深度而变化,钻孔加深,水温渐高,至张扭性F22断层,达到该孔最高温度,而后测温曲线出现明显拐点,随着钻孔的加深,水温下降;最高水温分布于张扭性F22断裂内,自泉眼沿张扭带走向往东,水温增高,温度从64℃依次增为64.5℃和67℃,高温带的空间展布与F22基本一致,F2为沟通深部热源和控制地热异常分布的主要断裂。

图1 温汤地热地质图

图2 温汤温泉平面地温等值线图

2 地热流体场特征及动态

在实施开采量10000m3/d开采后,据环境监测资料表明:2008~2011年地热田地热水水温、水位、化学成分稳定。2012~2014年地热田地热水水温保持在58℃,水位、成分相对较稳定。

3 地热流体水化学特征动态变化

多年的开采已经证实,地热水可溶SiO2、H2SiO3、F-、Se2+、溶解固形物、Mg2+含量将逐渐缓慢降低,其它矿物质组份可能变化不甚明显。与20世纪80年代地热水水质比较:主要水化学分析结果基本相近,但F-、溶解固形物、硒、偏硅酸、可溶SiO2成分含量缓慢降低。分析认为这一变化多受近代于人工回灌增加补给来源的原因所致,同时表明通过回灌增大地热水可开采资源量后,地热水水化学特征的动态变化已与大气降水的相关性不甚明显了。

4 地热水资源可持续开发利用前景分析与预测

4.1预测基础

4.1.1热源分析

温汤地热田的岩浆岩分属于燕山期和喜山期。燕山期(早期)的主要是酸性侵入岩,喜山期的则为基性脉岩。但该部分条件并不能为该地区地热田提供热源,一是这些火山岩形成较早,年龄较长,岩浆本身所携带的热量随着时间的推移逐渐消失;二是温汤地区新生代虽然有基性岩浆活动,但规模比较小,构成地热系统的热源条件并不充分。而温汤地热热储类型为构造型热储,地下水通过断层或断层破碎带进行循环对流,在径流过程中不断吸收围岩的热量,同时还有部分地下热水补充,成为地热田的主要热源。通过江西省大地热流对比,温汤地温场大地热流相对较高,地温梯度较大。因此,温汤地热的来源主要通过传导和对流来自深部的大地热流,与岩浆活动已无直接关系。

4.1.2热储温度分析

温汤地热田属于深循环对流型地热田,地热田热储通过断裂破碎带的沟通和出露形成的温泉与地表水力联系密切,加之水循环过程在花岗岩、片麻岩类围岩中进行,隔水性良好,因此地热田深部热水在向上运移过程中,虽然有热量释放和冷水混入,但温度与热储温度一般不会相差太大。

因深部热储温度难以直接量测,根据本区地热地质条件和规范推荐温标,选择以下2种温标:

据地热水的SiO2含量,采用下式进行地热田的温标计算:

式中:t1——地热田的热储温度,℃;

C1——热水的SiO2含量,mg/L。

根据钾钠地热温标,根据水岩平衡和热动力方程推导的计算公式:

式中:t2——地热田的热储温度,℃;

C2——水中钾的浓度,mg/L;

C4——水中钠的浓度,mg/L。

经通过计算结果分析,区内深部热储温度可达157℃~183℃,热水循环深度4246~5035m。

4.1.3地热田可灌性

温汤地热田,对单个的既定的回灌孔而言,在自然回灌的情况下,回灌量的大小直接与注入静水位埋深、岩石的透水性和钻孔的通径有十分密切的关系,另外试验也证明,注入量的大小与回灌水的水温关系也十分密切,但总体上说,就单孔而言回灌量总是有限的。但如果新开凿回灌井,寻找较为适宜的回灌井位,加大回灌量是可以做到的,这一点已从历次开采回灌试验中得到验证。

4.1.4回灌冷水对地热水的影响

虽然受隔水断层的阻隔使地下热水集中向上流动到某一部位形成热储,但向上流动过程中以及形成热储后或地下水向地表排泄过程中,必然不同程度的受浅部冷水及地表回灌冷水的混入,按照热交换定律,温度不同的回灌水与地热水相互接触后,要产生能量传递,高温地热水向低温回灌地表水放出热量,低温地表水要向高温地热水吸收能量,当达到热平衡时,|Q吸|= |Q放|,它是符合能量守恒定律的。且由于流体的混合作用,从而使地下热水的水温有所下降,并一定程度地改变地下热水的化学成分。

鉴于温汤地热田采取“回灌—开采”的开采模式,通过生产性回灌抽水试验→增加回灌强度、开采强度→增加开采量→经数年的开采监测→确定可开采量→形成良性开发工程体系。维持地热系统质、量的平衡,在国内乃属首例。

4.2地热水开发远景分析与预测

根据本地热田的可供热储总量、回灌扩储机理与试验结果数理统计等方面作些前瞻性分析。

4.2.1地热资源储存量分析

根据本区地热地质条件和规范推荐方法,计算热储中储存的热量,估计热田地热资源的潜力,按下列公式估算,25℃温度等值线边界热储中储存的热量3.33× 1015MJ,58℃温度等值线边界热储中储存的热量5.70× 1014MJ。

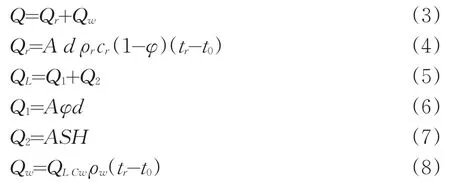

式中:Q——热储中储存的热量,J;

Qr——岩石中储存的热量,J;

QL——热储中储存的水量,m3;

Q1——截止到计算时刻,热储孔隙中热水的静储量,m3;

Q2——水位降低到目前取水能力极限深度时热储所释放的水量,m3;

Qw——水中储存的热量,J;

A——计算区面积,m2;

d——热储厚度,m;

ρr——热储岩石密度,kg/m3;

cr——热储岩石比热,J/kg·℃;

φ——热储岩石的空隙度,无量纲;

tr——热储温度,℃;

t0——当地年平均气温,℃;

ρw——地热水密度,kg/m3;

S——导水系数,无量纲;

H——计算起始点以上高度,m;

cw——水的比热,J/kg·℃。

4.2.2可采地热水量预测

(1)热储可转换的地热水量分析。依据地热流体可开采量所采出的热量,按下式(9、10)计算本地热田自开发至今已开采的热能。

式中:Wt——热功率,kW;

Q——地热流体可开采量,L/s;

t——地热流体温度,℃;

t0——当地年平均气温,℃;

4.1868——单位换算系数。

地热流体开采累计的热能量按(10)式估算:

式中:∑Wt——开采的热能,106J;

D——开采日数(按24h换算的总日数),d;

Wt——(7)式计算得出的热功率值,kW;

86.4——单位换算系数。

虽然温汤地热热储类型为构造型热储,地下水通过断层或断层破碎带进行循环对流,在径流过程中不断吸收围岩的热量,同时还有部分地下热水补充,成为地热田的主要热源。温汤地热的来源主要通过传导和对流来自深部的大地热流。根据以上类比计算结果对比,地热田热储存量极为丰富,到目前为止,所采出的热能仅为本地热田58℃热储范围内储存总热量的十万分之2.26。简单测算表明,如果存在一定的热能交换条件与水循环通道,采用人工回灌的方式,本地热田的地热水可采量具有相应的保障。

(2)回灌机理分析。关于回灌机理尚有许多未知,为确保地热系统的质、量平衡,适当减少回灌量,调整采灌比,加大开采降深,开采量有在目前基础有所提高的可能。其可能性可从以下各方面予以论证。

①增大降深可适当提高开采量。根据大量的开采回灌试验得出的结论是,Q=f(s)基本上是一条直线,生产井的涌水量决定于最大降深值和单位涌水量的积。以此作为依据,如果适当加大降深的情况下,开采量有适当提高的前景。

②调整采灌比可适当提高开采量。通过多期次的回灌——开采试验可以得出,减少回灌量,调整采灌比再进行试验,可开采量可能还有提升的空间,但再试验时不宜超越“临界”,必须进一步通过循序渐进的回灌试验对其进行验证,方可实施。

(3)回灌试验数理统计分析。对生产性回灌技术进行深入研究,使之成为一个可循环利用的开发与保护并举的良性循环。保护地热田(地热系统)在人为开采条件下的能量平衡,建立科学的良性的开发工程体系。

回灌机制虽然比较明晰,但长期回灌开发情况下的变化和预测,仍存许多未知。按照热交换定律,假定热储中储存的热量及热储中储存的水量保持恒定。通过不同回灌冷水量与地热水的热交换估算结果,进行数理统计分析,可以求出如下回归方程的关系:

T=-12.83lnQ灌+185.28(R2=0.9988)(10804≤Q灌≤20181)

综合上述3方面分析,初步认为本地热田具有通过回灌扩储的可能性,理想条件下,其水温的一般可保持在58℃~64℃,但水化学成分的变幅情况目前仍难以做出较为明确的分析。最终其可持续开发的地热水如何,尚需通过进一步的试验与开采监测进行分析。

4.3地热流体水化学变化趋势预测与评价

温度和压力是控制地热水化学体系平衡的重要物理因素,在深部高温高压环境,有利于地热水与围岩之间的各种化学平衡,当温度降低,平衡条件发生变化。按照质量平衡定律,矿物盐类溶解度随温度的降低而减少。氟在天然水中大多以氟氢酸形式存在,它对硅质有溶解作用。氟氢酸越多,溶解的硅质也越多,其溶解度与水温成正比。并根据地热水回灌条件下,热水与冷水混合作用后主要元素历时变化趋势分析。初步预测在严格控制回灌量不超过回灌临界,减小回灌量提高采灌比的模式下,地热水的主要化学元素不会发生质的变化,均在可变范围内震荡变化。

5 结论与建议

(1)结合多期试验结果及各年开采峰值月份的日均开采量考量,在现有回灌系统设置状态下,地热水开采量具有一定的保障程度。地热水中矿水指标H2SiO3含量略呈缓慢下降趋势,但其含量为规范矿水浓度的2.5倍以上,F-、Se等矿水指标含量上下波动变化,其它矿物质组份变化不甚明显。在现有回灌开采状态下,水质也仍具有相应的保障程度。

(2)通过热储转化分析、回灌机理分析和回灌试验数理统计分析,初步认为本地热田具有通过回灌扩储的可能性,理想条件下,其水温一般可保持在58℃~64℃,但水化学成份的变幅情况目前仍难以作出较为明确的分析。最终其可持续开发的地热水量与水质变化如何,尚需通过进一步的回灌试验与试验性开采进行验证。

(3)提高热利用率,必须控制尾水排放温度,改造地热利用系统,目前热利用率还十分低,主要原因是利用结构单一、地热资源消耗量大,应有计划地对不合理、不规范的进行改造。

(4)地热田热储中的热量与地热水之间的转换是受诸多因素控制,包括水循环通道、热源平面与深度分布特征、储热地层的热传导性能、地下矿物质溶解特性等等,这些因素不仅制约了可转化热能总量,也同时制约了单一时段内的可转换热量,而有关于这方面的实例研究,目前在国内仍无成功的实例,尚无足够的资料进行论证,有待后期进行该方面的研究工作。

(5)地热水开采回灌的过程较为复杂,牵涉诸多的因素,针对进一步调整回灌量及开采降深,以期提高地热水可采量的分析预测,需通过进一步的试验工作,进一步查清地质构造,地热水边界条件,注入冷水的去向和途径,同时了解更深部位地热水温度增加的可能性。

[1]江西省勘察设计研究院.江西省地热资源现状调查评价与区划项目成果报告[R].2014.

[2]江西省地质局水文地质大队.江西省宜春县温汤地热田水文地质勘探报告书[R].1973.

[3]江西省地质矿产局.江西省区域地质志[M].北京:地质出版社,1984.

[4]江西省勘察设计研究院.江西省地热资源预测及勘查开发研究报告[R].2010.

[5]中国地质调查局.水文地质手册[M].2版.北京:地质出版社,2012.

[6]汪集旸,等.中低温对流型地热系统[M].北京:科学出版社,1993.

[7]孙占学,李学礼,等.江西中低温地热水的同位素水文地球化学[J].东华地质学院学报,1992,15(3).

[8]高柏,孙占学,等.江西省地热温泉开发利用与保护[J].水资源保护,2006,22(2).

P314

A

1004-5716(2016)08-0157-05

2015-07-29

2015-08-02

辛田军(1982-),男(汉族),宁夏隆德人,高级工程师,研究方向:矿床学。