认识“生命危机”,才能更加“尊重生命”

2016-09-18廖廖

文-廖廖

认识“生命危机”,才能更加“尊重生命”

文-廖廖

如果说互联网与全球化是现代文明的必由之路,那么我们就必然要直面其副作用带来的生命危机,如此,才能更加尊重生命。

“尊重生命”似乎是个无可争议的命题,从孔孟的仁者爱人,再到《十诫》之第六诫“不可杀人”。从现代文明的“爱”的基石,再到近年兴起的“动物伦理”。“尊重生命”从古至今都属于主流思想,但是“政治正确”的主流思想并不意味着现实也是如此。历史上从来不乏践踏生命的篇章,千言万语只化作一句“来吧,互相伤害啊。”

到了近现代,“尊重生命”已成为文明社会的共识,但是人类之间的冲突、战争和恐怖主义并没有大幅减少。在全球化与互联网主宰的当代社会,生命的危机以新的形式出现在人们面前,如何“尊重生命”依然是重要的命题。

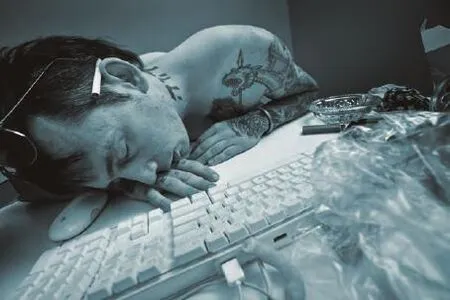

互联网的语言暴力

互联网作为一个自由、平等的低成本交流平台,彻底地改变了社会结构和当代人的生活与思维,互联网对当代社会的影响怎么夸大都不为过。但是,互联网的两个最显著的特点:个体的表达和群体的聚集,本该让生命更加丰富多元,有时却造成生命的危机。

互联网的平台让有共识的人更容易地聚集在一起,人们通过虚拟平台寻找同志和身份认同,互联网让我们超越了地域、职业、年龄、性别这些常见的群体划分,网络上往往以价值观来划分,比如五毛或者公知,小粉红或者理中客。此种身份认同带有强烈的排他性,群体给我们带来归属感与安全感的同时,也天然地让我们疏远与背离其他群体,甚至用攻击对方群体来增加自身群体的凝聚力,互联网平台深刻地加强了这一点。群体的归属感也让人们变得激动易怒,生活中可能是一个温顺的好好先生,网络上却成为群体中威胁他人生命的好斗者。

互联网把有共识的人链接在一起,“我有故事,你有酒”,双方在虚拟平台上一拍即合,本是好事。但是网络群体的归属感与排他性,也压倒了我们的理性、同情心,让我们对“他们”诉诸于语言暴力,甚至身体暴力,以符合我们的“群体身份”。对人的简单划分,严重地束缚了我们的思维逻辑,歪曲着我们的立场,有时候我们同意对方的意见,但是却碍于自己在互联网上的一贯的价值立场,而不得不屈服于“既定”的立场,或者在一件事刚发生的时候,就把对方归于某个立场。互联网社交平台上的简单粗暴的身份认同,轻视人的身份和立场的多元化,结果就会导致群体的对立、分裂。

作为一个开放而自由的虚拟空间,互联网也带来了对人性的异化,一个人感觉自己匿名地融于某个群体之后,观点的表达往往会变得肆无忌惮,网络的语言暴力乃至生命威胁由此而生,人们在网络上叫嚣着“核平××、血洗××、不惜牺牲一亿人也要一战”……此种网络上的语言暴力在特定的时候甚至会酝酿成为线下的身体暴力,譬如各种伴随着打砸伤人的反美反日的游行——语言上对生命的蔑视,转变为对肉体的伤害。

当互联网的个人表达的自由变成人身攻击和鼓动战争,这无疑是莫大的讽刺,这意味着本来应该带来更多个人权利,让生命得到更多爱护与尊重的平台,成为威胁生命的空间。

互联网让每个人都能发声,同时也让多数人的声音淹没在巨大的噪音当中,为了自己的声音能够让他人听见,人们表达的声音也越来越极端,直到威胁对方的生命,乃至牺牲一亿人的战争叫嚣——发出此种声音的人也成功地成为众人的焦点——互联网作为一个平等自由的平台,应该给我们带来更多样的立场,更多宽泛的思维,更多的个人权利的伸张,但是很多时候却成为极端的口炮党的表演平台。

因为互联网的出现,带来不同文明之间的融合,也带来不少冲突,包括生命观的冲突。对于互联网上威胁生命的极端言论,一方面要谴责,另一方面也需要更加自由开放的言论空间,让更多理性的思辨来淹没极端的言论。

全球化之下的恐怖主义

世界经历过三次大规模的全球化,第一次全球化是哥伦布发现新大陆,第二次全球化是启蒙主义与工业革命带来的资本主义的扩张,现在我们正在经历第三次大规模的全球化。

全球化带来了科技的交流,数学、火药、纸张、印刷术、航海技术……各种发明得以在全世界流通,也带来了物种的交流,各大洲之间的物种交流让人们生活更加丰富,全球化带来的重商主义也促成了民主自由社会的建立。但是,三次全球化给生命带来福音的同时,也造成了无数生命的危机。哥伦布发现新大陆,随之而来的是黑奴交易、对非洲与美洲的征服,以及传染病导致美洲的大灾难。第二次全球化,伴随着启蒙主义和工业革命而来的是侵略战争与殖民主义。

我们正在经历的第三次全球化,意味着信息交流的便捷;世界性的市场,资源自由配制;环境恶化、核威胁的扩散;资本主义的经济、政治与文化三者并进的全球扩张;现代精神的全球扩张。把每一个当代人都裹挟在内的第三次全球化,也不可避免地造成了不同文明之间的激烈冲突,带来了巨大的生命危机。

裹挟着政治、经济的巨大能量的现代文明蔓延全球,某些与现代文明格格不入的极端分子感到了巨大的威胁,他们不再像从前一样在封闭的地域中保持着宗教信仰上的优越感,相反,现代文明的开放与丰富让某些极端宗教分子觉得自己处于世界的边缘地位,他们面对现代化生活的时候充满自卑感,此种自卑让他们为自己的无能感到愤怒,他们选择了毁灭现代文明的方式来发泄自己的愤怒与不甘,恐怖主义由此滋生,这是全球化的严重的“副作用”——不同种族、宗教与文明之间的冲突带来了战争与恐怖事件。

事实上,恐怖分子并不是原教旨主义者,通常原教旨主义者对异教徒的生活充满冷漠或者优越感。一个原教旨主义的佛教徒看到一个网红女主播,他不会想在肉身上消灭她,只会觉得她很遗憾地选择了一种失败人生。因为他对她的生活不存在任何羡慕与嫉妒。他也不会认为网红女主播的享乐主义站在佛教的对立面而觉得需要消灭她。

只有不自信的极端主义份子才会在现代文明的生活方式和价值观前崩溃,因为事实上他已经认同了现代文明,同时产生了被边缘化的自卑与压力——当现代国家声称要“保护文化多元化”而宽容他们的时候,他们的怒火被彻底点燃。

他们有的人原本生活在远离现代文明的地区,随着全球化蔓延至眼前的民主自由与享乐主义让他们感到了威胁;有的则作为移民徙居于现代国家,但是因为种族与信仰而感到自身被现代文明边缘化。这两种处境都让他们难以忍受,他们的内心是如此脆弱,因为一幅漫画、一篇文章就会受到极大的刺激。他们事实上已经忘了宗教的方向,把自己“寄生于”现代生活方式上,自己存在的唯一重要的意义就是反现代主义,他们对现代生活方式的执迷甚至超过所有重要宗教事务,他们认为自己存在的意义就在于通过攻击现代国家的人和标志性的建筑来摧毁现代文明——全球化就像一只巨大的靴子踩到了蚂蚁窝。

因为观念的不同,对尊重生命的理解也不尽相同。我们如何看待这些差异,意味着我们如何面对全球化的语境。

对于因为全球化而造成的种族、信仰的冲突而滋生的恐怖主义,现代国家也是时候在“保护文化多样性、宗教信仰自由”和自身生命安全这两者间做出坚决的取舍了。

责任编辑:赵涛