3GPP LTE-V2X标准进展及技术介绍

2016-09-16大唐无线移动创新中心高级标准工程师房家奕大唐无线移动创新中心高级技术经理赵大唐无线移动创新中心高级标准研究工程师

李 凤 大唐无线移动创新中心高级标准工程师房家奕 大唐无线移动创新中心高级技术经理赵 丽 大唐无线移动创新中心高级标准研究工程师

3GPP LTE-V2X标准进展及技术介绍

李凤大唐无线移动创新中心高级标准工程师

房家奕大唐无线移动创新中心高级技术经理

赵丽大唐无线移动创新中心高级标准研究工程师

自2015年2月3GPPSA1立项LTE-V2X研究课题,LTE-V随即在3GPP各小组成为研究和标准的热点。本文总结和分析了LTE-V技术在3GPP核心网和无线接入网各小组的标准及相关的技术进展。

LTE-V2X;3GPP;D2D;Uu;V2X;V2V/V2I/V2P

1 引言

近年来,美国、日本和欧盟等发达国家分别通过Connected Vehicles、VSC、SmartWay、CVIS和 Drive C2X等项目,深入研究车与车(V2V)、车与路侧基础设施(V2I)、车与人(V2P)等之间实时高效的双向通信,用来有效地解决传统激光、雷达、机器视觉分析等存在的距离、角度等缺陷,全方位提升汽车主动安全系统的感知范围,从而解决碰撞引起的事故和生命财产损失。同时,通过该系统,还可以搭建车辆、行人以及路侧基础设施之间的信息交互桥梁,为交通参与者提供全时空的、高可靠的交通信息,实现人—车—路的充分协同,从而有效提升道路通行效率,减少排放,改善交通环境,增加出行舒适度。

以上项目底层都是基于IEEE802.11p通信技术,由于IEEE802.11p基于IEEE802.11a扩展而来,其物理层采用OFDM调制方式,MAC层采用基于CSMA/CA的EDCA接入机制,使得IEEE802.11p在轻负载条件下可以满足道路安全类应用的时延、可靠性及节点接入公平性的要求,然而当网络负荷增加时,由于CSMA/CA机制导致隐藏节点的问题突出,使得数据发送的可靠性受到影响。随着LTE通信技术的普及,尤其是LTED2D通信标准的制定,使得基于LTE技术实现车车、车路、车人之间直接通信成为可能,从而满足车车、车路、车人之间低时延、高可靠性的通信需求。2015年2月,3GPPSA1正式启动了LTEV2X业务需求研究项目,拉开了LTE-V技术在3GPP各小组的标准化序幕。

2 LTE-V业务需求

2015年2月,LG公司在3GPPSA1#69次会议立项牵头“基于LTE的V2X业务需求”研究课题,并在2015年11月完成。2015年8月,LG公司又牵头立项“基于LTE的V2X业务需求”的标准项目,并在2016年2月SA1#73次会议完成该项目。

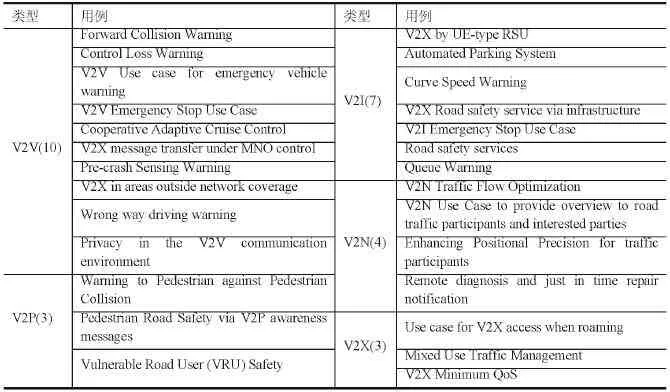

SA1研究课题中共定义了包含车车、车路、车人以及车与后台通信的27个用例(见表1)。

在标准项目中,基于研究课题的27个用例,SA1定义了LTEV2X支持的最大移动速度、时延、消息发送频率、数据包大小、安全等通用的业务要求。

●移动速度:最高绝对速度160km/h,最大相对速度280km/h。

●数据包大小:典型的周期性数据包为50~400字节,事件触发数据包最大到1200字节。

●消息发送频率:1~10Hz。

●时延:100~1000ms,预碰撞感知场景下为20ms。

●安全:通信设备需要被网络授权才能支持V2X业务,要支持用户的匿名性并保护用户隐私。

●资源管理:网络覆盖内资源可控,网络覆盖外通过预配置方式。

●通信范围:TTC(Time To Collision)为4s的通信距离。

●其他:需要支持高精度定位以及业务优先级。

注1:在2016年3月RAN#71次会议上,考虑欧洲有些国家高速不限速的情况,最大相对速度修改为500km/h。

表1 SA1定义的27个用例

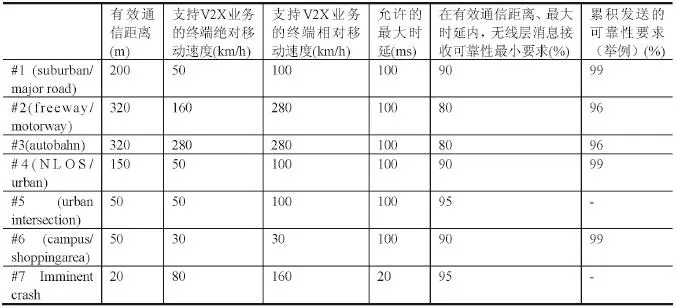

同时,为了让RAN能够尽快开展技术评估,SA1还给出了7种特定场景的性能要求参考,具体参见表2。

3 LTE-V网络架构及信息安全

2015年10月,“支持LTE V2X业务的增强架构”的研究课题在3GPPSA2立项,确定在PC5接口的Prose和Uu接口的LTE蜂窝通信的架构基础上增强支持V2X业务。研究的关键问题包括V2X业务授权、V2V/ V2I/V2P消息发送和接收、V2V/V2I/V2P业务策略及参数开通、V2V/V2P消息优先级、基于eMBMS架构的V2X消息发送和接收(包括MBMS业务区域匹配、减少时延和本地服务器发现)、V2X业务的QoS和不同PLMN间的V2X业务运营。

表2 V2X业务性能要求示例

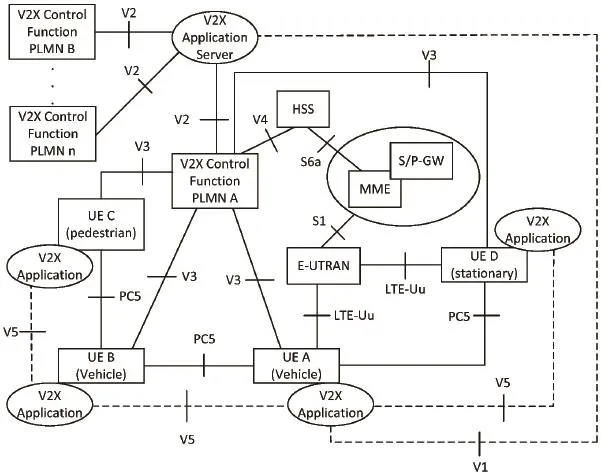

图1是基于PC5接口的LTE V2X参考架构,在Prose架构的基础上引入了V2X控制功能单元,用于支持V2X业务相关的网络控制功能,如V2X业务授权等功能。图1中各接口定义如下:

(1)V1

V2X应用和V2X应用服务器之间的接口。

(2)V2

V2X应用和运营商网络的V2X控制功能单元的接口。V2X应用可以连接到属于多个PLMN的V2X控制功能单元。

(3)V3

支持V2X业务的终端和运营商网络的V2X控制功能单元的接口。

(4)V4

HSS和运营商网络的V2X控制功能单元的接口。

(5)V5

V2X应用之间的接口。

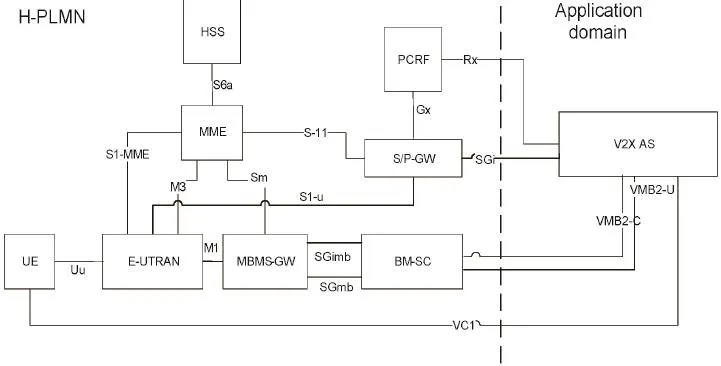

图2是基于eMBMS的LTE V2X参考架构,在eMBMS架构的基础上引入了V2X应用服务器,用于支持V2X业务相关的网络控制功能,与GCS应用服务器类似。图2中各接口定义如下:

(1)VC1

V2X应用服务器和终端上客户端应用的接口。

(2)VMB2

V2X应用服务器和BM-SC之间的接口。

2015年11月,3GPPSA3立项调研V2X安全威胁,研究V2X安全需求并调研和评估对现有的安全功能和架构的重用和增强;在2016年2月的会议上,分析了V2X通信、V2X无线资源授权和V2X实体安全环境的安全威胁和安全要求。针对这些安全问题解决方案还在讨论中。

4 LTE-V无线接入技术

图1 基于PC5接口的参考架构

图2 基于eMBMS的参考架构

2015年6月RAN#68次会议,由LG、大唐和华为3家公司联合牵头“基于LTE的V2X可行性研究”的研究课题,该课题主要是定义评估支持V2X业务增强技术的方法,研究基于PC5接口和Uu口技术方案增强支持V2X业务,并评估基于LTE不同技术增强的性能。同时,明确优先研究基于PC5接口支持V2V业务,其他的研究内容在2016年6月会议完成,在2016年3月RAN#71次会议,考虑到会议时间安排及LTE V2X与IEEE802.11p共存内容的增加,将研究课题完成时间延期到2016年9月。基于研究课题的研究进展,2015年12月RAN#70次会议,由LG、大唐和华为3家公司联合牵头“基于LTE PC5接口的V2V”标准项目,确定基于LTE D2D通信的物理层和高层进行增强以支持V2X业务,包括同步过程、资源分配、同载波和相邻载波间的PC5和Uu接口共存、RRC信令和相关的射频指标及性能要求等。该项目预计2016年9月完成。

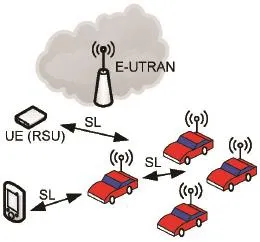

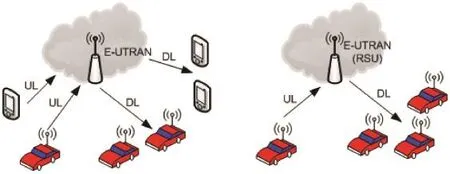

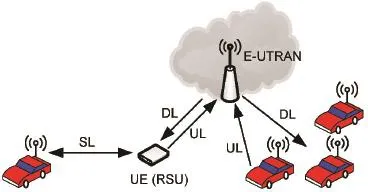

在“基于LTE的V2X可行性研究”的技术报告中,共定义了3种运营场景,如图3、4、5所示:仅基于PC5接口的V2X运营场景、仅基于Uu接口的V2X运营场景以及同时基于PC5接口和Uu接口的V2X运营场景。

其中,基于PC5接口的V2X运营场景主要考虑了导频、同步和资源调度增强技术。

(1)导频增强

LTE D2D中双方通信的设备之间主要是静止或者低速移动,而在车联网应用中车辆移动速度高,同时考虑LTEV2X可能工作在6GHz频段,为了克服高速移动和高载频带来的频率偏移,提升信道估计性能,在R12 D2D基础上,需要将导频序列加密,一种可能的方案是将导频序列从2列增加为4列,也有公司提出增加载波间隔、设计新的DMRS结构等,方案还在讨论中。

图3 基于PC5接口的V2X运营场景

(2)同步增强

图4 基于Uu接口的V2X运营场景

LTE D2D系统中以基站作为唯一的同步源,覆盖内节点通过基站下发的下行同步信号同步,部分覆盖节点与覆盖内节点同步,部分覆盖节点可将同步信息向覆盖外节点转发。而在V2X系统中,由于终端或路侧设备支持GNSS模块,直接获得可靠GNSS信号的终端或路侧设备定时和频率精度都较高,可以作为同步源为周围节点提供同步信息。在网络覆盖内的终端,由基站配置是以基站还是以GNSS为同步源。当终端无法收到基站配置的同步方式信息时,按照覆盖外场景进行同步优先级处理。网络覆盖外,GNSS为最高的同步优先级,系统的同步优先级设计还再进一步研究。

图5 同时基于PC5接口和Uu接口的V2X运营场景

(3)资源分配增强

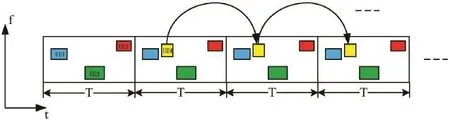

LTE D2D系统主要是为了满足用户日益增长的业务发现、社交、数据共享等商业应用和公共安全的设备间直接通信。针对不同的应用场景,LTE D2D系统支持基站集中调度和分布式调度方式两种方式,基站集中调度的方式下,终端向基站发送资源请求并接收基站下发的资源分配信息;在分布式调度方式下,终端在所分配的资源池中随机选择发送资源。而在V2X系统中,V2X消息大多具有周期性的特点,并且数据发送频率较高(如10Hz),业务持续时间较长。另外,由于车辆快速移动导致车辆网络拓扑变化快,同时在拥堵场景下会导致无线信道拥塞,因此要求V2X底层传输机制要具备更高效、更可靠、时延更低的资源分配方案,像LTE D2D一样,V2X也支持集中式调度和分布式调度两种调度方法,但利用了V2X业务的周期性,减少空口信令开销,采用预约的半静态资源调度方式,提高资源利用率和通信可靠性,具体参见图6。在基站集中式调度中采用基于终端地理信息的半静态资源调度,分布式调度采用感知加半静态调度的方式,具体的机制还在讨论中。

图6 半静态资源调度

基于Uu接口的V2X运营场景,RAN2工作组评估了eMBMS和SC-PTM不同参数配置下支持V2V业务的容量和时延,评估结果表明连接状态下,有两种参数配置可以满足100ms的时延要求;而在空闲状态下,使用SC-PTM,只有一种参数配置可以满足时延要求。在研究过程中,RAN2工作组确定基于终端地理信息增强eMBMS/SC-PTM、减少MBMSF的时延,尤其是控制面的时延、增强上行SPS机制、支持不同运营商互通几个方向的增强,有些方向已经给出可能的解决方案,如下行增强包括减小广播周期/调度周期、基于消息内容缩小广播区域以及采用动态调度等。

虽然前期各工作组的重点是研究支持低时延、高可靠性要求的V2V业务,但对V2I和V2P的业务支持也进行了初步的研究,对于V2I业务的支持,确定了UEType的RSU采用与V2V相同的方案;对于V2P业务,重点考虑P-UE节电、复杂度,并考虑优先支持P发V收的场景。

5 结束语

随着LTE技术及网络的普及,基于LTE的演进技术也逐渐从传统的公众移动应用向行业应用普及,LTE-V就是为车联网量身定制的技术,除了能提供原有支持的交通效率、信息娱乐服务业务,还能够支持低时延、高可靠性要求的道路安全业务,能够很好地推动车联网应用的普及。但在LTE-V技术研究过程中,也看到由于运营模式的不清晰,引入了LTE V2X与802.11p共存、PC5接口与Uu接口同频还是异频共存等问题的研究,增加了LTE-V标准制订过程的工作量,目前预计LTE-V的标准在2017年3月完成。

[1]S1-150284.Study on LTE support for V2X services.

[2]S1-152738.LTE support for V2X services.

[3]3GPP TR22.885V14.0.0.Study on LTE support for Vehicle to Everything(V2X)services.

[4]3GPP TS 22.185 V14.0.0.Service requirements for V2X services.

[5]S2-153355.Study on architecture enhancements for LTE support of V2X services.

[6]3GPP TR 23.785 V0.3.0.Study on architecture enhancements for LTE support of V2X services.

[7]S3-152465.New SID on security aspects for LTE support of V2X services.

[8]3GPP TR 33.885 V0.2.0.Study on Security Aspect for LTE support of V2X Services.

[9]RP-160657.Feasibility Study on LTE-based V2X Services.

[10]RP-152293.Support for V2V services based on LTE sidelink.

[11]3GPPTR36.885V1.0.0.Studyon LTE-based V2X Services.

Introduction of standard and technology of LTE-Vin 3GPP

LI Feng,FANG Jiayi,ZHAO Li

Since SI of LTE-V2X was proposed in 3GPP SA1 in February, 2015, LTE-V became the hot topic in all working groups in 3GPP. This paper summarizes the standardization progress and the technologies of core network and radio access network of LTE-Vin3GPP.

LTE-V2X;3GPP;D2D;Uu;V2X;V2V/V2I/V2P

2016-05-17)