共识的国际战略效应:一项理论性探讨*

2016-09-14尹继武

尹继武

共识的国际战略效应:一项理论性探讨*

尹继武

【内容提要】共识是国际关系研究和实践中的一个重要概念,既有国际合作理论和战略理论研究等均将共识作为合作的基本条件或潜在假定之一,而在国际关系实践中将追求、落实和巩固共识作为一项基本的外交目标和合作实践。在共识的主体间认知分析基础上,国际共识的类型可以细化为真实共识与部分/虚假共识、消极共识与积极共识等范畴。基于共识的层次分析,塑造共识既成为国际合作的重要基础和条件,也是国际冲突消解的一种重要方式和途径,而部分共识或虚假共识具有重要的国际合作促进作用,同样在特定条件下它也能引发、激化和升级国际冲突。部分共识或虚假共识的国际合作与冲突辩证效应以及消极共识的冲突效应均成为共识的国际战略效应理论分析的核心内容。基于多层次的共识类型分析,共识的国际战略心理学研究包括合作与冲突的效应讨论。共识的国际战略效应分析能够重构共识与国际合作、共识与国际冲突的理论逻辑,对于分析和辨析国际关系中的共识实践具有重要的政策启示。

共识;国际合作;国际冲突;战略心理学

【DOI】10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2016.01.003

双边和多边国际共识的形成,已经成为国际关系实践中的一个重要话题。无论从国家领导人出访的最终成果,即相应的双边联合声明,还是在争端和问题解决中,行为体间经过协商、讨价还价以及内部交易等途径,最后形成并发表外在的共识,均表明对于共识的追求、落实和巩固,已经成为国家对外交往的一个重要实践目标。同时,共识的形成是促进双边关系发展、问题解决以及国际多边合作等的重要前提和潜在假定之一。比如,2014年11月,在中国举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议期间,中日领导人经过气氛不太友好的会谈,共同发布了中日四点原则共识,形成双方对于中日关系和争端的共同态度。①《四点原则共识需要得到切实遵循》,载《人民日报》,2014年11月8日。这表明,弥合分歧、形成共识,对于促进中日关系是极为重要的,是促进合作、减少冲突的一个重要外交策略。从这种实践观来看,共识具有重要的正面国际战略效应,即能够促进合作和减少冲突的可能。

从理论层面上看,国际合作理论一般都着重讨论合作的起源和形成,进而分析各种影响因素(比如利益的一致性、信任的形成、身份的认同以及制度的存在等)对于合作形成的重要因果意义。在这种理论逻辑下,一个潜在的假定就是,无论是对于利益一致的共识,还是对于身份和地位的共识以及其他情感上的认同,都是合作形成的重要条件之一。对此,已有诸多的国际合作理论和实践案例分析研究,包括国际制度的研究等。②既有的合作起源研究,均没有将共识当做一个核心的解释变量,更多是作为一个常量的中间变量。参见秦亚青主编:《理性与国际合作——自由主义国际关系理论研究》,北京:世界知识出版社2008年版;[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版;Kate O’Neill,Jörg Balsiger and Stacy D.Van Deveer,“Actors,Norms,and Impact:Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate,”Annual Review of Political Science,Vol.7(June 2004),pp.149-175。但是,如果对此传统智慧进行深入思考的话,可以提出更具有反直觉的问题:共识是否可以区分为真实共识和虚假共识的基本类型?在缺乏(真实)共识的情况下国际合作是否也能形成?虚假共识或部分共识在什么条件下能促进合作,而在什么条件下会引发国际冲突?对此问题的回答,构成本文试图从理论层面讨论共识的国际战略效应问题。国际战略互动包括国际合作和国际冲突两种基本类型,基于此,我们将国际战略中的共识心理学议题区分为两个问题领域,即国际合作和冲突中共识的战略效应分析。首先,讨论国际共识的基本概念及其类型,揭示国际共识的战略心理学研究的基本议题,继而分析共识与国际合作的关系,在评析共识对于合作的促进和必要性的基础上,进一步探讨虚假共识是如何促进国际合作的。其次,分析虚假共识或部分共识在一些情境和条件下也能引发国家间的危机,尤其是涉及争端领域,从而引发相应的国际冲突。由此,我们将进一步总结虚假共识的国际战略效应,提出共识的战略心理学的理论价值和启示。在本文的结论中,指出共识的国际战略效应,对于当前中国解决相关的国际争端(如南海争端、钓鱼岛问题等)具有理论价值以及相应的政策启示。

一 “共识”的概念及其战略心理学理论

传统上,国际关系研究认为共识即行为体间的共同认识,并将“共识”作为一个既定的概念加以使用。在理论研究和实践运用中,共识是一个常见但未得到充分讨论的核心概念。鉴于此,我们首先从概念层次分析基于主体间认知角度的共识内涵,从而进一步揭示共识的类型,为后文讨论共识的国际战略效应提供一个逻辑基础。

(一)国际共识的概念及层次

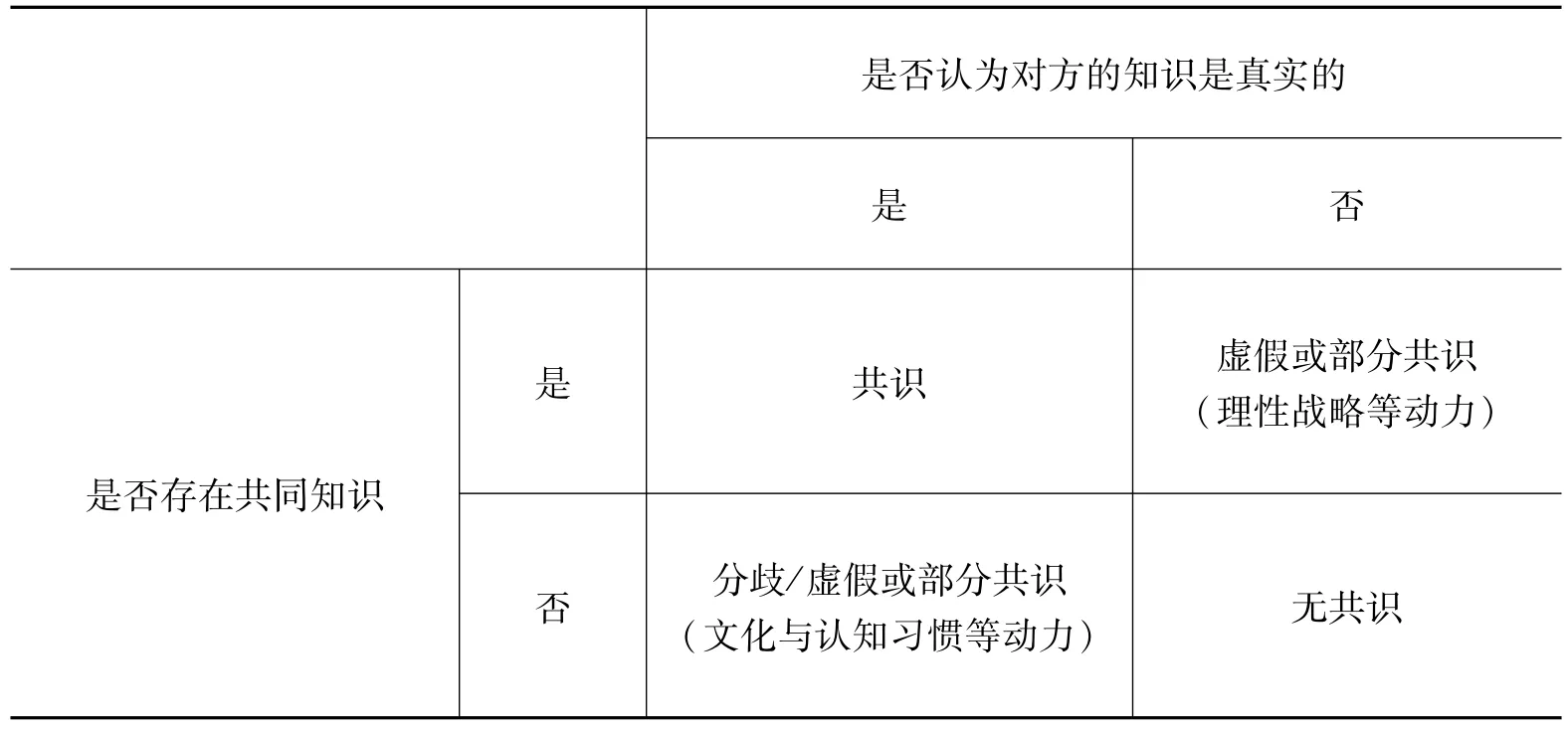

共识是国际关系理论和外交实践中一个普遍使用的概念,这个概念一般都是基于一种潜在的假定,即共识表示行为体之间的共同认识,但少有对共识的概念内涵进行详细的讨论。建构主义的基本理论在于强调共有知识和观念的作用,对共有知识、集体知识等相关概念有过详细辨析,为我们对“共识”进行简单的概念分析提供了指导。根据上文的简要传统界定,“共识”是指行为体之间的共有知识或共同认知,就如建构主义所认为的,“共同知识涉及行为体相互之间关于对方理性程度、战略、偏好以及外部世界状态的认知”。①[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2000年版,第201页。但是,仅仅是行为体均持有某种认识,或认定某项命题、事实等为真也不能构成共识。共识还必须涉及一项重要的主体间认识和相互理解的问题,只有当行为体认识到并确认对方的认识也是真实的时候,才能真正形成共识。②传统上,国际关系理论对于共识的含蓄定义是基于双方均持某种知识/认识的界定,而没有进一步从行为体的主体间认知角度对共识的本体真实性进行考察。我们试图将共识的内在黑箱打开,并进一步类型化,分析不同的共识类型对于国际合作和冲突所产生的效果。如果我们观察到行为体均自我认识到相应的命题为真,但行为体间并不认为对方的认识是真实的和正确的,这就构成了虚假共识类型之一(见表1)。这种虚假共识可能是有意的,即一方或多方行为体认识到或认为对方的认识并非真实;也可能是无意的,即行为体并没有认识到对方的认识虚假性。我们依据国家间共识的核心维度对共识的类型进行区分,一种维度分类标准为共识的内容是利益还是身份,另一种标准为共识是积极的还是消极的。

表1 国家间共识的基本类型

第一,利益一致性共识。国际合作的实现基于利益的解释,主要是行为体间利益的完全一致或部分一致,可以促使行为体间对于利益一致性产生共识,从而形成对于合作能够共同促进双方的利益回报的预期。①田野:《国际关系中的制度选择:一种交易成本的视角》,上海:上海人民出版社2006年版,第1页。利益成为合作的基础,也是合作的重要目标。比如,在经济外交中,发展经贸合作能够促进各自获得更好的经济利益,同时也有利于双方政治关系的发展。利益成为合作的根本动力。当然,合作既可以建立在利益的完全一致性基础之上,也可以建立在部分一致性之上。因为很难达到利益完全一致,更多的情况是,在可以达成部分利益一致性的共同预期的情况下,合作就具备了理论上的可能。什么样的因素影响利益一致性,这就成为重要的问题,比如国内利益联盟、双层次博弈和知觉等均是重要的解释变量。②Robert Putnam,“Diplomacy and Domestic Politics:The Logic of Two-level Games,”International Organization,Vol.42,No.3(Summer 1988),pp.427-460.

第二,身份的一致性。在主流建构主义和社会认同理论路径看来,合作的实现是建立在观念一致性的基础之上,其中最为重要的是身份的认同(共有知识)对于合作的重要意义。①[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2012年版;Jonathan Mercer,“Anarchy and Identity,”International Organization,Vol.49,No.2 (Spring 1995),pp.229-252;Peter Hays Gries,“Social Psychology and the Identity-Conflict Debate:Is a‘China Threat’Inevitable?”European Journal of International Relations,Vol.11,No.2(June 2005),pp.235-265;Deborah Welch Larson and Alexei Shevchenko,“Statues Seekers:Chinese and Russian Responses to U.S.Primacy,”International Security,Vol.34,No.4(Spring 2010),pp.63-95;Esra Cuhadar and Bruce Dayton,“The Social Psychology of Identity and Inter-group Conflict:From Theory to Practice,”International Studies Perspectives,Vol.12,No.3(August 2011),pp.273-293。当然,现实中很多合作都是战略性的,即基于相应的利益考察就可以形成合作的预期,而不需要身份的一致。身份认同感的形成是促进合作的重要条件。这种合作的类型更多地是共同体的合作,包括政治上的联盟、军事领域的安全共同体等。②Emanuel Adler,“Imagined(Security)Communities:Cognitive Regions in International Relations,”Millennium:Journal of International Studies,Vol.26,No.2(June 1997),pp.249-277;Karl W.Deutsch,et al.,Political Community and the North Atlantic Area,Princeton,New Jersey: Princeton University Press,1957.这种身份的一致性取决于行为体间对于同质性、共同的历史记忆、命运等的共同看法,并且也是主体间性的相互认知。社会认同或集体认同促进合作的实现,彰显了集体知识对于合作的重要意义,而非共有或共同知识。因此,这里实际上包括了行为体的身份共识以及群体的身份共识。此外,在一些情境中,信任可能不是合作的先决条件,而信任的形成无疑与身份一致性紧密相关。③合作不一定必须建立在信任的基础之上,对于未来关系的持续性预期即可促成合作。参见[美]罗伯特·阿克塞尔罗德:《合作的进化》(修订版),吴坚忠译,上海:上海人民出版社2007年版。正因为如此,身份一致性产生的合作,一般来说是更具情感意义的合作。

第三,积极共识与消极共识的区分。传统上,共识均是对国家间积极的知识的肯定,诸如上文所述的对于利益和身份的一致性看法,也包括对于行为体属性的一致或类似的共有知识,比如均是社会主义国家、均是相同的命运等,还包括对于相关事件的共同认识,比如事件的性质、责任归因和解决措施等。但是,反观之,共识也可能是对于相互消极关系、分歧的一致性认识。比如,如果双方行为体均将对方看作是敌人或战略竞争者,而且相信对方也是持这种认识,这也意味着它们对于相互关系的性质达成了一致认识,比如美朝相互看作是敌人。④二者可能的外在形式差别为:消极内容的共识一般不会有外在一致性表述的形式,比如联合声明等。做出这种区别,来自于温特对于共有知识的客观性的说明,即共有知识并不表示一定就是积极的知识,也可以是消极的知识。这种区分实际上也是对先前关于共识的潜在假定,即共识就是积极知识的一种推进。感谢蒲晓宇对于这一点的提示。继而很重要的一点是,如果行为体对于双方的分歧也形成了共有知识,即分歧的内容、原因和表现,包括分歧的消极后果等,这也是一种国家间共识的形成。综上,基于行为体对于共识内容的积极属性和消极属性的区分,可以将国家间共识分为积极共识与消极共识两个层次。

(二)国际共识的战略心理学

战略心理学是指从心理学的理论和方法讨论战略问题,比如合作与冲突的问题。概而言之,战略心理学的核心议题在于分析合作与冲突的起源、条件和管理等的心理微观基础。国际共识的战略心理学就是讨论国际共识的心理基础及其战略效应,主要集中于以下三方面的内容。

其一,国际共识的心理基础。正如上文所述,既有的理论或实践均将国际共识作为一种客观存在,其判断标准也更多是依据外在的共识表现形式,比如共同声明的发表等。这种客观判断法没有揭示出共识的多层次和类型,也没有涉及共识的心理认知差异分析。从心理学的视角来分析国际共识的内涵,不可避免地将主体间认知差异与外在客观判断相结合。在此基础上,还可以将行为体主体认识的有意与无意动机包括进去,这样能够进一步揭示共识背后的动力,即到底是一种理性的战略考虑,还是文化或认知习惯的原因。①[美]罗伯特·杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》,秦亚青译,上海:上海世纪出版集团2015年版。Richard Cottam,Foreign Policy Motivation:A General Theory and a Case Study,Pittsburgh:Pittsburgh University Press,1977;Jonathan Mercer,“Emotional Beliefs,”International Organization,Vol.64,No.1(Winter 2010),pp.1-31。总而言之,在战略心理学的视角下,国际共识的概念内涵及其类型将更为丰富,至少具备上述四种国家间共识的形成类型,即共识、虚假或部分共识、分歧和无共识。而共识本身的层次也不是固定的,至少存在真实/完全共识和虚假/部分共识的区分。在这种概念和类型的区分下,就可以更加多层次地看待国家间的谈判、博弈及其合作与冲突的关系。

其二,国际共识促进合作的心理机制。理性主义的国际合作理论,都是强调外在结构压力、环境、共同任务以及最为核心的利益或部分利益一致性对于合作的重要作用。②[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版;Kate O’Neill,Jörg Balsiger and Stacy D.Van Deveer,“Actors,Norms,and Impact:Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate,”Annual Review of Political Science,Vol.7(June 2004),pp.149-175。但是,在相同的外在条件和环境下,国际合作的结果仍存在差异,重要的原因之一在于客观的利益一致与主观的共识形成仍存在差异。所以,心理学理论的引入,有利于我们更好地剖析合作形成与共识之间的多层次关系。传统上,共识的形成是进行合作的一个重要条件,在这种主流看法下,共识的达成具有重要的理论和实践意义。但是,我们仍可以发现,即使存在共识也无法进行合作,或者已经开展合作,并没有表示共识形成的案例。根据更为细致的共识类型划分,虚假或部分共识在特定条件下也能促进合作的实现。这种共识与合作的心理基础讨论,进一步丰富了主流的认识。

其三,国际共识导致冲突的心理机制。传统上,国际共识的破裂或消失必然会影响到合作的基础,从而进一步引发冲突。建立在更为细致的共识类型基础上,消极共识本身就是对于合作的一种否定,因而,消极共识的增多、强化会引起先前敌对关系的固化,更容易引发冲突关系。①消极共识类似于温特所言的共有敌对观念,它对于冲突的作用遵循建构主义的观念本体逻辑。参见[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2012年版。秦亚青:《世界政治的文化理论——文化结构、文化单位与文化力》,载《世界经济与政治》,2003年第4期,第4-9页。而部分或虚假共识尽管在特定条件下能够促进合作的实现,但随着条件的改变、环境的变化等,能够对合作产生更大的消极作用,从而更可能引发冲突。

上述简要逻辑,为我们分析共识的国际战略效应提供了更为丰富的类型基础,同时也是对先前主流看法和理论的推进。最为关键的是,辨析共识的基本类型是讨论产生何种战略效应的基础。为何共识具有多层次、多维度的特性?其背后的主体间认知和动机因素是什么?它们又是通过什么样的心理机制作用于合作与冲突?这些都是关于共识的国际战略心理学的核心问题。文章的第二部分将讨论共识的国际合作与冲突效应。

二 共识与国际合作

基于对既有国际合作理论的考察,共识是实现和维系合作的一个基本前提和基础。但是,现有的理论并没有对共识如何促进合作进行更为详细的解释。基于此,我们着重讨论共识促进国际合作的缘由及其机制。对于共识促进国际合作的基本逻辑,首先分析什么类型和内容的共识能够促进合作,进而回答为何共识能够促进合作。

(一)共识促进国际合作的机制

共识对于国际合作的因果作用是建立在相应的机制之上。为什么共识能够促进合作?因为共识能够克服阻碍合作的一些核心因素。一般来说,行为体间对于战略意图的不确定性、偏好的不一致,以至于无法产生对于未来合作的报偿结构。①对于报偿结构的预期是国际合作研究体系解释的核心机制之一,参见[美]肯尼思·奥耶:《解释无政府状态下的合作:假说与战略》,载[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版,第16-18页。所以,共识促进合作的机制在于降低不确定性、塑造和调整偏好,增大未来的报偿结构。在战略互动领域,共识的形成还意味着战略默契的形成。

第一,降低不确定性。行为体间之所以无法进行合作,核心原因之一在于对于双方信息的不确定性,尤其是战略意图的善意与否,由此导致信任的无法产生。②Shiping Tang,“Fear in International Politics:Two Positions,”International Studies Review,Vol.10,No.3(September 2008),pp.451-471.同时,如果对一些相关的合作必需信息存在不确定的话,也会影响合作的实现。比如,经贸领域合作必须了解对方的基本经济信息,合作的意愿也是一个传递的过程。在尼克松与毛泽东之间关于建交的试探性信号发射中,由于交流沟通的缺乏,导致双方难以直接了解对方对于共同合作的愿望。③韩长青、吴文成:《外交承诺与战略试探:万斯访华与中美关系正常化》,载《外交评论》,2014年第6期,第59-89页。

在此意义上,共识的形成表明只有行为体相互了解关于合作的至关重要信息,才能极大地降低由于不确定性而导致的战略恐惧。当然,由于国际无政府体系的存在,致使战略性的欺骗成为一种政治常态,所以,如何确保共识的有效性和真实性,也是一个十分重要的话题。对此,强调昂贵信号的理性主义分析认为,共识的客观形态、外在表现等必须具备相应的可信性和成本。比如,制度理论强调国际制度的存在可以加强共识信号的可信性;而观众成本理论可能认为,在相应的国际和国内观众成本面前,共识更具可信性,从而增强信号的可信性,有助于促进行为体间的合作。④[美]莉萨·马丁、贝思·西蒙斯编:《国际制度》,黄仁伟等译,上海:上海世纪出版集团2006年版;Barbara Koremenos,Duncan Snidal and Charles Lipson,eds.,The Rational Design of International Institutions,Cambridge:Cambridge University Press,2003。

第二,塑造和调整偏好,形成战略默契。即使是具备了战略意图的确定性,但行为体之间的偏好或利益可能存在较大分歧,难以形成共识,由此仍然难以实现合作。对此,沟通理性学派的分析认为,相对于主流的后果性逻辑和适当性逻辑,争论性逻辑也是有助于促使行为体调整偏好,从而有助于形成偏好一致性。①Thomas Risse,“‘Let’s Argue!’Communicative Action in World Politics,”International Organization,Vol.54,No.1(Winter 2000),pp.1-39.李志永:《规范争论与协商介入:中国对不干涉内政规范的重塑》,载《当代亚太》,2015年第3期,第130-155页。后果性逻辑强调理性的压力,从而促使行为体调整偏好,这会导致一种强迫下的合作。适当性逻辑强调共有观念和正当性基础上的合作,这与上述的身份一致性更为相符。争论性逻辑则表明,偏好并不是一成不变的,行为体间的偏好可以经过充分的争论、协商,在实践中发生变化,从而可能形成共识。当然,现实经验更为复杂。比如在中印边界争端中,印度坚持固执的观念,使得中方的诚意、克制以及协商的实践均无效,双方无法形成共识,从而导致了中国进行自卫反击战的结果。②Yaacov Y.I.Vertzberger,Misperceptions in Foreign Policymaking:The Sino-Indian Conflict,1959-1962,Boulder,Colorado:Westview Press,1984;[英]内维尔·马克斯维尔:《印度对华战争》,陆仁译,北京:三联书店1971年版。

在托马斯·谢林(Thomas Schelling)的冲突战略理论看来,在一些极端的战略互动环境中,比如博弈论的困境中,行为体间缺乏直接的沟通渠道,导致信息的完全未知。③[美]托马斯·谢林:《冲突的战略》,赵华等译,北京:华夏出版社2007年版。在这种情境下,行为体间如何形成战略默契呢?这种战略默契对于共识的强调,有助于促进合作的实现。比如,在缺乏完全沟通的情况下,在纽约的两个朋友只知道今天中午会面,他们只能依据先验的预期进行战略默契试探。当然,由于诸多条件的限制,如文化差异、先期充分实践缺乏、单边思维等,这种战略默契是无法形成的。比如,中国抗美援朝战略决策前,中国试图通过外交威慑、信息传递等方式,向美国表达中国的战略关切和利益敏感性,但美国基于种种认知偏差而无法领会中国的战略意图。④沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,广州:广东人民出版社2008年版。

第三,增大报偿结构的预期。行为体间只有在形成并增大对于未来合作的报偿结构预期后,才会从理性的角度坚持合作的选择。但在无政府状态结构下,国家对于相互的战略意图是存在不确定性的,所以,未来的报偿结构是不确定的。行为体的数目也会影响到报偿结构的形成,因为行为体越多,行为体间的共识就越难形成。⑤[美]肯尼思·奥耶:《解释无政府状态下的合作:假说与战略》,载[美]肯尼思·奥耶主编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版,第5-16页。某些存在合作的报偿结构的情境,行为体却因为错误的认知,或者是对于利益独占的愿望所推动,不一定会形成合作的报偿结构预期。比如,一战前欧洲国家事实上是存在合作的报偿结构,即战争不是获取利益的最佳和最有利的策略,但由于当时各国对于非合作报偿结构的预期,导致了无法进行合作,从而走向了战争的结果。

(二)虚假共识与国际合作

上述共识与国际合作的主流研究,均对于共识的积极战略效应持共同的看法。但是,在某些情况下,行为体间缺乏完全或真实共识的条件,却仍形成了合作;或者是,行为体间基于表面的共识,即只发表外在共同的共识声明,无论这种合作是积极合作,还是消极合作,但仍实现了合作。那么,这种虚假的共识是如何促进合作的呢?虚假共识表现在三个维度上。一是双方均知道完全共识的不可能,只能发表外在共识声明,但实际上却各自解释和操作;二是由于行为体一方的认知习惯、文化等导致的认知局限,没有意识到共识其实是虚假的;三是双方均没有认识到共识的虚假性。

第一,时机、力量等不足,导致无法形成完全共识,只能寻求部分共识。这是由于行为体的客观条件的不足,无法形成完全的共识。①尹继武:《单边默契、信号表达与中国的战略选择》,载 《世界经济与政治》,2014年第9期,第11-12页。这种客观条件包括很多方面,比如力量的不足、时机的不成熟、工作重心的不同等。中国对于某些争端领域提出的搁置政策或战略思维,就是基于当时的工作重点考虑,同时也是基于中国自身力量和时机的考虑而采取的非常理性和有效的解决问题方式。搁置本身是中国领导人的政治智慧的体现。因为在不利或不成熟的条件下,经过充分的沟通协商、战略博弈,仍然无法形成共识,解决问题,从而影响到大局以及双边关系的发展。②M.Taylor Fravel,“China’s Strategy in the South China Sea,”Contemporary Southern Asia,Vol.33,No.2,2011,pp.292-319.中华人民共和国外交部:《“搁置争议,共同开发”》,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/wjs_611318/t8958.shtml。因此,中日建交时不急于解决钓鱼岛领土争端,中美建交时基于大局需要,将台湾问题搁置起来,对于当时的中国外交以及双边关系发展是必要的,促进了合作的实现,即中日建交和中美建交对于中国对外合作和中外关系开展的意义巨大。所以,在完全共识尚无法形成的情况下,采取战略性的考虑达成部分共识,或者部分默契的选择,实际上是有利于实现合作的。

第二,由于文化习惯和认知偏差,无法认识到共识其实是虚假或部分的共识。同时,考虑到行为体自身的认知局限、文化习惯等,行为体可能对于一些具有分歧的共识或默契是无法直接察觉的。在这种情况下,行为体实际上是基于自我中心主义的思维,以自身的认知和文化来理解对方的意图和行为,从而错误地认为一种共识的形成。①唐世平、綦大鹏:《中国外交讨论中的“中国中心主义”与“美国中心主义”》,载《世界经济与政治》,2008年第12期,第62-70页。实际上,这有点类似所谓的“美丽的错误知觉”,但是在一定程度上能够促进促成合作。因为暂时的错误知觉,反而导致了共识的形成,促进了合作的开展。②Eric Grynaviski,“Necessary Illusions:Misperception,Cooperation,and the Anti-Ballistic Missile Treaty,”Security Studies,Vol.19,No.3(2010),pp.376-406.

第三,在上述两种因素的作用下,行为体可能基于理性的战略考虑,或者基于习惯和文化的制约,从而寻求或客观上形成了一种部分、虚假共识。在并没有达成完全或真实的共识情况下,行为体间也能形成合作的结果。但是,建立在这种共识基础之上的合作,只能是暂时的合作,随着时间的推移,它的负面战略效应就会越来越表现出来,这就是接下来所要讨论的共识是如何引发国际冲突的。

三 共识与国际冲突

由于缺乏共识,分歧无法弥合甚至是越来越大,这样会导致利益共同点无法形成,同时也会导致利益冲突以及身份冲突。在这种逻辑下,共识的缺乏是与国际冲突的发生相联系的。首先,其背后往往是以利益的冲突或根本性冲突为基础,但在很多情况下,行为体间也存在合作博弈的可能,但由于诸种原因,共识无法形成。③国际冲突的起源研究中,往往将冲突看作是共识的破裂或无法形成,并没有单独讨论共识与冲突之间的关系。其次,与常识相反的是,某些共识(部分或虚假共识)往往能够促进促成合作,但随着时间和形势的变化,起初暂时性的共识的分歧越来越大,或者原先所掩盖的分歧逐渐暴露,由此会导致各自的预期和解释存在差别,因而导致合作的危机甚至崩溃,进而可能引发国际冲突。

(一)共识与国际冲突消解

正如冲突的起源解释一样,冲突的消解可以寻找各种层次上的理由,比如个体、国家以及体系等。在诸多层次上,都可以发现有利于冲突消解的因素。正如利益的不一致或者知觉不一致可能产生利益冲突,身份的差异也会引发身份冲突。反过来,如何加强利益的一致性认识以及身份的一致性认识,就成为消解上述冲突的方式或措施之一。简言之,强化和追求利益、身份等共识是消解国际冲突、稳定战略态势的重要途径。

第一,清楚战略意图和利益。从本质上讲,国家对于共识的追求是一个认识的问题。国家间要形成完全或部分共识,首要的条件就是清楚各自的战略意图和利益(当然上文所讲的,在某些情况下,由于错误认识了对方的意图或利益从而也会形成共识)。在国际关系实践中,由于国际无政府体系的结构原因,国家首要的目标是生存或安全,因此战略意图是一种非常重要的私有信息,这会导致国家间对于彼此意图的不可知性。①James Fearon,“Rationalist Explanations for War,”International Organization,Vol.49,No.3 (Summer 1995),pp.379-414.如何确定、认识对方的战略意图,是国家对外实践的重要而且非常困难的环节。有很多因素影响这种认知过程,比如既往的交往经验会产生预期,国家的意识形态和文化也会影响到性质的判定,有选择性的注意是确定战略意图的重要方式,领导人个人之间的交往也是基本的途径等等。②Kern Yarhi-Milo,Knowing The Adversary:Leaders,Intelligence Organizations,and Assessments of Intentions in International Relations,Princeton,New Jersey:Princeton University Press,2014.如此来说,国家意图的确定也往往会产生偏差,因此也会导致本来存在合作的机会,但是由于认知偏差的存在,导致无法进行合作。③Deborah Welch Larson,Anatomy of Mistrust:U.S.-Soviet Relations During the Cold War,Ithaca and London:Cornell University Press,1997.这种例子包括冷战初期的美苏关系以及朝鲜战争爆发期间中美之间对于彼此意图的错误判断,从而走向了敌对的关系。

当然,利益的判断也是一个重要的命题。对于什么是对手的重要关切所在,它的偏好是什么,利益敏感点在哪,在很多战略互动情境中,起初行为体并不是很清楚。比如,在1995-1996年台海危机期间,美国对于中国在台湾问题上的敏感性,并不是从开始就非常清楚和明白的。美国公开给李登辉发放签证,并邀请其在美公开演讲,从事“台独”活动,引发了中国政府的强烈反应。无论是舆论的愤怒,还是军事的威慑,都表达了中国大陆强烈愤怒的情感。这种愤怒的情绪,其实传递了大陆的利益敏感点所在。④Todd Hall,“We Will Not Swallow This Bitter Fruit:Theorizing a Diplomacy of Anger,”Security Studies,Vol.20,No.4(2011),pp.521-555.经过台海危机的战略互动,美国政府认识到了台湾问题对于中国的重要性。因此,台海危机结束后中美之间关于三不承诺的确定,表明美国终于认识到在台湾问题上维持现状态度的重要性。这也表明了中美之间关于台湾问题形成了一种潜在共识,从而维持了随后十多年的台海和平。

第二,逐步“试错法”的实践。共识的形成是消解国际冲突的一个外在表现,但是在战略对手之间形成共识,则不是简单通过外交谈判就能实现的。当然,外交的协商和谈判是重要和基本的方式,比如中国与相关国家的战略对话,关于边界问题的“无休止的”谈判,关于“入世”的谈判等等。①王缉思主编:《释疑:走出中美困局》,北京:社会科学文献出版社2014年版;王一鸣、田野:《中美战略经济对话的制度选择》,载《国际政治科学》,2009年第3期,第59-82页。除了基本的谈判与协商的方式,其他更为重要的方式包括危机、冲突以及相关手段的运用,比如制裁、援助和联盟等。具体来说,在很多情况下,正面的协商和谈判难以让双方弥合分歧,所以,如果在领土争端等相关问题领域国家间战略对峙激化,导致国际危机或战争的产生(虽然这种结果并不是国家理性所能预见的),在危机、冲突和战争中,双方的利益、实力分布以及预期将会重新组合,由此为形成新的共识打下基础。比如,弱者将降低自己的预期,看到自身实力对于利益目标获取的局限。因此,一个非常具有悖论性的结论是,要消解冲突,就得寻求更多的共识,尽量消除分歧点,但这又得通过危机、战争和冲突的方式与正面的谈判相结合。这就是中国一直坚持的“以打促和”的战争方略,比如对于朝鲜停战、中印边界冲突等都是如此。②沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,广州:广东人民出版社2008年版;王宏纬:《中印关系研究述评》,北京:中国藏学出版社2009年版。当然,这种方略的最后结果之一,即便是经过不断的试错,即关系恶化、问题矛盾激化等,但是双方仍无法形成共识,行为体仍坚持自身的观念。这说明,现实并没有改变相关行为体的偏好和观念,所以双方可能仍处于非合作的状态,顶多是形成一种冷和平的局面。

(二)共识与引发国际冲突

共识会引发、激化冲突,国家间从原先的合作走向冲突状态,这种逻辑似乎有点反直觉。但根据上文所述,其原因在于,某些共识可能只是暂时性的共识、部分共识甚至是虚假共识。基于战略性考虑或自身认知原因,这些暂时性共识具有理性作用,因为它促进了双方当时进行合作。但是,它不能确保合作的长期性和稳定性。因为随着时间的推移,双方矛盾和问题的凸显,各自的预期、分歧会逐步显现,从而导致暂时性共识的破裂,引发合作的不稳定性、危机产生,甚至是国际冲突的爆发。

第一,共识只是战略性的。就如上文所言,即使某些共识是真实的,无论这种共识是完全共识还是部分共识。但由于客观的情境是,在当初开展合作时,共识的产生是一种客观情势所需,或者是出于战略性考虑,为了促进双方的合作,在某些问题上形成共识是必要的,也是合作的需要。在此双方或者单方均持这种认识,亦即合作博弈的利益回报结构大大超过非合作博弈。①参见[美]肯尼思·奥耶:《解释无政府状态下的合作:假说与战略》,载[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版,第5-18页。在这种情况下,要么是这种有意为之而形成的共识带有很大的主观战略理性,要么是对于某些问题的处置(双方的默认而形成的共识),是为了不妨碍合作并促进合作的需要,而行为体并没有持对方的知识是真实性的信念。但是,在实现了战略性与暂时性的合作之后,双方可能进一步合作的需要就会减少,甚至是消失。或者是实现合作之后,行为体双方之前对于某些共识的分歧就会逐渐暴露出来,由此导致对于共识的分歧以及利益的纷争,最后产生战略矛盾,非合作博弈可能性上升。

第二,共识的虚假性会逐步暴露出来。另一种情况是,由于行为体双方,尤其是单方的认知和习惯的缘故,虽然形成共识,但实际上并非说明行为体的想法或认识是真实的。②这种虚假共识的来源是文化认同因素,参见尹继武:《单边默契、信号表达与中国的战略选择》,载《世界经济与政治》,2014年第9期,第12-13页。尽管现实的积极效果促进了合作的实现,但是这种建立在错误认知基础上的共识,总会有暴露出其虚假性的时候。如果是由于认知能力的不足,那么行为体的认知能力会随着实践增长;如果是由于文化习惯等原因,共识的虚假性在实践中会产生负面效果,也会对行为体的习惯产生影响。③认知能力遵循的是适当性逻辑,即随着认知能力的增长,行为体会逐步认识到共识的虚假性;而习惯则是后果性逻辑,即由于虚假共识负面效果的凸显,反过来会促使行为体反思和调整对于共识的认识。如果是因为行为体的实力不够,先前基于理性考虑与合作需要而心照不宣接受对方的虚假知识,但随着行为体实力的增强、博弈优势的上升等,这种共识的虚假性也会显现,从而动摇了合作的基础。总之,虚假共识的本质决定了它不能作为长久合作的基础。行为体认知能力的增长以及战略负面效果,也会促使行为体及时反思和调整自己的认知和文化习惯。所以,在实践中会逐渐认知和预期到虚假共识,因此合作的基础会遭到破坏,很可能走向分裂、非合作以至于冲突。当然,在一些其他结构性、客观环境的压力下,行为体很可能需要合作,从而继续维持对虚假共识的默认,这样合作能持续,但合作稳定性的预期将会受到很大影响。④这类似威逼式合作的情境,由于强大的制度或环境的压力,导致合作成为唯一选择。

第三,行为体预期的不一致。部分共识或虚假共识引发国际冲突的重要机制就是行为体预期的不一致。理论上,在完全的共识下,行为体之间的预期是一致的,因此对于利益以及合作的利益报偿结构的预期等都是一致的。①知觉上、预期上的一致性,对于促成合作具有重要的作用,参见[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版。但是,部分共识或虚假共识所产生的问题是,既然行为体之间对于共识的实质认识是不一致的,或只是表面上的一致,那么在实践中行为体间就可能产生预期的不一致。由此导致对于合作的基础、利益以及回报等产生分歧,从而弱化合作,在利益冲突以及现实矛盾的冲击下,更容易走向非合作以及冲突的结果。

第四,消极共识与国际冲突紧密相关。国家间对于相互的消极关系形成了一致性的共有知识,比如双方均毫无疑问把对方看作是自己的主要战略敌人,那么,这种消极共识的形成与巩固,一方面是双方敌对关系的反映,另一方面是这种关于敌人意象的共有知识又强化了双方的战略敌对关系。这类似于温特建构主义的逻辑,敌人意象的共有知识事实上是一种“自我实现的预言”,②[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2012年版。而且这是一种双方均等的、共有的敌对关系知识,它会加剧双方关系的恶化,对于其他的利益冲突、地缘政治等国际冲突的引发因素而言,敌对关系共识是一种促进和激化因素。同时,基于观念的固化和稳定性,以敌对关系共有知识为代表的消极共识是国际冲突起源、发展和升级的一个重要促发因素。消极共识的内容不仅包括敌对关系,也包括认知分歧与差异等。如果行为体间形成关于分歧的共识,那么这恰恰是合作的基础。比如,中日、中国与东南亚相关国家对于领土争端的分歧(是否存在、哪些方面的分歧等)无法形成共识,使得中国在相关领土争端上无法与对方进行合作。

共识引发国际冲突的基本原因在于共识的部分真实或虚假性,因而长期来说,这种部分真实共识和虚假共识均无法维系合作的长期性和稳定性。有一种特殊情况是,如果双方均认识到共识其实是部分真实的或虚假的,但都需要这种共识,需要促成合作,那么,理论上这种共识能够维系合作。③这里存在多层次认知问题,即双方形成了都承认分歧的存在,但现实中仍采取一致的表述。由此从危机管理的角度来看,这种对于分歧的一致看法其实表明已经具备了初步的共识,或危机管理机制。但是现实中,由于共识的虚假性,肯定会导致利益的分歧和矛盾的激化,在现实问题的矛盾积累和激化下,虚假共识难以完全掩盖住这种对于合作利益的不同预期。比如,中国基于战略考虑以及从大局出发,为体现中国的诚意,对一些当时难以解决、客观条件不成熟等情况的争端领域,比如边界、领海争端等搁置起来,这在促进中国开展与相关国家的外交、促进双边关系发展上发挥了重要的积极作用。但是,由于这种搁置可能更多是当时领导人之间外交谈判的一种默认,而这种默认可能是一种部分共识,也可能是一种虚假共识①乔林生:《论钓鱼岛“搁置争议”的共识》,载《国际论坛》,2013年第6期,第27-30页;廉德瑰:《试析中日关于钓鱼岛问题“搁置争议”的共识》,载《太平洋学报》,2012年第12期,第40-48页。(即对方或许以为争端不存在,或许认为搁置就是默认自由行动等),从而导致虽然双边合作开展后,但共识的实际分歧并没有减少,甚至随着问题领域的激化增多了。比如,南海主权争端的凸显,中日钓鱼岛争端的凸显等,均表明先前的搁置,无论是共识甚或是部分共识,还是从未形成共识等,均无法掩盖住双方的实际利益分歧和争夺。②[新加坡]庄嘉颖、[英]郝拓德:《反复性紧张局势的后果研究——以东亚双边争端为例》,方鹿敏、鲍磊翔译,载《世界经济与政治》,2014年第9期,第50-74页。因此,基于战略性考虑的搁置政策和思维,虽然不是中国相关争端领域矛盾激化、国际冲突发生的原因,但这种独特的共识或默认的认知机理,从而影响到相关的国际冲突的起源,这仍然是一个重要的触发要素。

最后必须注意的是,尽管由于行为体并未认为对方的知识是真实的,因此虚假或部分共识无法形成共有知识,进而发展成集体知识,所以在特定的时间点以及其他因素的综合作用下会走向破裂,可能引发相应的国际冲突。但这并非是决定论,即冲突的爆发仍是需要一定条件的,部分或虚假共识仅仅是一种具有因果作用的因素之一,而不是冲突爆发的必要或充分因素。南海争端的案例表明了这一点,即尽管部分共识负面效果逐步显现,包括争端的升级,但离国际冲突的爆发仍有一定的距离。③薛力:《中美并未进入南海军事冲突倒计时》,FT中文网,2015年5月27日,http:// www.ftchinese.com/story/001062226。

总体来说,部分或虚假共识与国际冲突的爆发需要具备一定的条件性,这种条件性表现在如下三个方面:其一,时间点的问题。如果虚假共识的破裂恰好发生在双方关系合作基础最为脆弱之时,那么极有可能加剧冲突的发生。而在合作得到进一步发展、双方利益关系更加复杂的情况下,虚假或部分共识的破裂也不一定会引发冲突的发生。①以第三次台海危机为例,中美之间关于对台军售的默契在冷战后遭到挑战,但只是爆发了台海危机,并没有发生直接的冲突,参见Suisheng Zhao,ed.,Across the Taiwan Strait:Mainland China,and the 1995-1996 Crisis,New York:Routledge,1999;Robert Ross,“The 1995-96 Taiwan Strait Confrontation:Coercion,Credibility,and Use of Force,”International Security,Vol.25,No.2 (Fall 2000),pp.87-123。其二,合作的惯性和制度利益。②由于冷战结束,北约先前的合作基础已经消失,所以对于冷战后北约的发展及其解释均试图超越之前的联盟起源因素分析。从联盟合作的组织利益等层面以及新的合作共识的形成,即北约向政治军事联盟的转型等解释路径,也体现了共识的消失,未必会导致先前合作的崩溃的观点。参见Robert B.McCalla,“NATO’s Persistence after the Cold War,”International Organization,Vol.50,No.3(Summer 1996),pp.445-475。合作的基础和收益,包括合作内容等,也都是随着时间的变化而变化,行为体间的关系也会更加复杂化或深化发展。所以,即使部分或虚假共识在未来走向破裂之后,也未必会直接引发合作的崩溃,因为合作自身已改变了行为体间的关系,产生了更多的合作利益、结构变化以及收益预期。其三,外在条件的变化。基于先前的考察,虚假或部分共识是在特定情况下促进合作的实现,这种“极端的或特定的”合作的形成表明,虚假或部分共识对于合作的因果作用并非是在任何情景下都成立的。外在条件的变化,也使得合作具备了更多的基础和支持条件。换言之,先前的部分共识可能发挥的作用会进一步下降。由此,即使部分共识或虚假共识不复存在,也不一定会导致合作的崩溃和冲突的爆发。

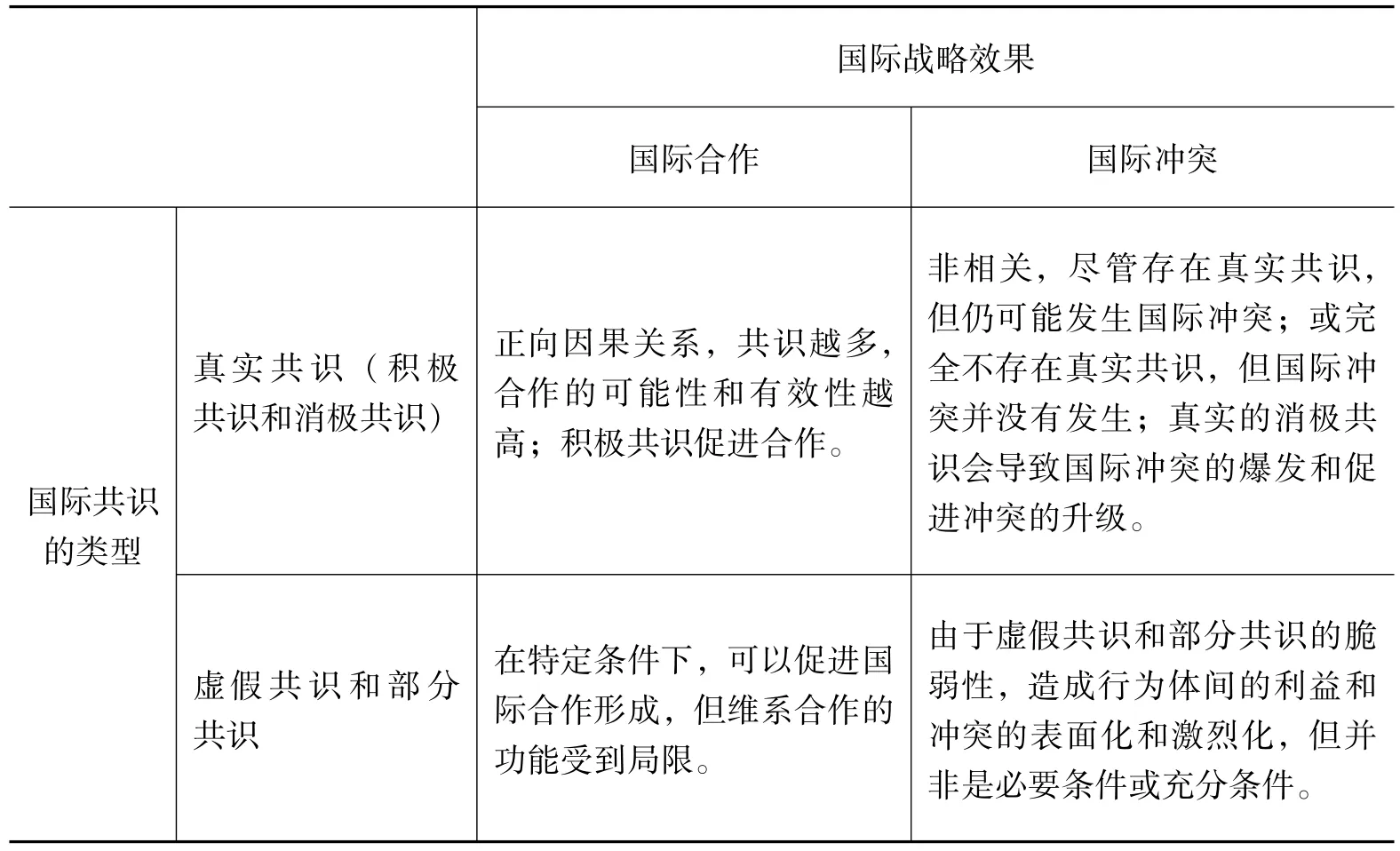

四 共识的国际战略效应

战略互动一般包括国际合作和国际冲突两个维度(也有将国际协作作为一个维度)。在此,我们集中讨论和总结共识的国际合作与国际冲突的战略效应。传统上,国际关系学界更多将共识与国际合作研究联系起来。对此,共识既具有国际合作的积极效应,同时部分共识或虚假共识也能达到促进合作的效果;进而,虽然加强共识、减少分歧是消解冲突的传统认识,但部分共识或虚假共识也会引发国际冲突的产生。而且,共识的两种战略效应之间存在相互转化和时间先后的特性。

(一)共识的国际合作效应

寻求更多的国家间共识,是促进国家间合作(更常规意义的合作)的有力方式。这种逻辑是建立在合作必须基于一定的共识基础之上的假定。当然,在外部强力胁迫之下,也会有高压合作等特殊的形式。共识的国际合作效应主要体现在两个方面,即共识是合作的基础和有力的促进因素,进而在特定的合作领域,部分共识或虚假共识也能达到促进合作的效果;反言之,在(真实)共识缺乏的情况下,合作仍然是可能的。

其一,共识成为合作的基础。无论是新自由制度主义,还是主流建构主义、沟通理论以及社会心理学等流派,均持一个潜在的合作前提假定:共识的塑造成为开展合作的一个先决条件。①秦亚青主编:《理性与国际合作——自由主义国际关系理论研究》,北京:世界知识出版社2008年版。制度往往成为共识的外在形式和表现,而共有观念、偏好一致以及社会认同等均是对共识的更高程度的要求(包括了情感因素)。首先,从实践角度来说,国际关系交往的重要目标,就是促进合作,减少冲突,因而尽可能寻求更多的共识、巩固共识等。所以,双边关系中的联合声明尽管只是语言上的态度表示,但也反映了两国的关系紧密程度,共识是否存在等。②中国的伙伴关系外交的不同界定和类型,也体现了中国与相关国家的不同关系类型或战略关系。门洪华、刘笑阳:《中国伙伴关系战略评估与展望》,载《世界经济与政治》,2015年第2期,第65-95页。中国提出的“求同存异”,也表明了对外追求共识的重要意义。③周恩来:《在亚非会议全体会议上的发言/补充发言》(1955年4月19日),载中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室:《周恩来外交文选》,北京:中央文献出版社1990年版,第112-125页。其次,消极共识对于促成合作和维系合作仍具有一定的积极作用。比如,对于分歧的共识,能够防止行为体间就争端问题进一步关系恶化、爆发冲突等。承认存在分歧是行为体间解决分歧和争端的基础。中国相关的领土争端之所以难以解决,甚至局部矛盾和冲突恶化,直接原因在于分歧的共识无法形成,即日本、印度和越南等相关行为体坚决不接受相关领土归属存在分歧的看法,而一味单方面进行领土侵占、开发等行为。

其二,虚假共识也能成为合作的基础。在很多情况下,因为受到特定的客观和主观条件的限制,完全的共识是无法形成的。所以,如果要促进合作,就不能寻求完全共识的达成,而更多地抓住核心的利益和要点,形成合作的共识。④这里对“部分共识”的界定,也涉及对于部分的共识是实现合作的基础的判断,这是主要矛盾或矛盾的主要方面。由此,基于马克思主义的辩证唯物观,部分共识促进合作实际上是矛盾的主要方面或主要矛盾说的体现。对于特定的问题领域,在不妨碍合作大局的情况下,可以搁置,可以采取双方约定、默认等形式。中国传统文化中的“求同存异”,在差异性基础上追求合作等,都符合这种理论逻辑和特性。部分共识或虚假共识在一定条件下也可以促进合作的实现,表明合作并不必然建立在完全的共识基础之上。①中国文化强调“和而不同”,即在有差异的基础上的合作,而西方的理性文化更为强调同质性,即在消除差异的基础上的合作。从这个角度来说,中国文化更容易产生基于文化的部分共识,而西方国家更容易产生基于战略计算的部分共识。当然现实中不同文化中行为体均会选择上述两种共识类型。因此,如何寻求部分共识的形成,成为合作的起源研究的一个重要内容。这或许也涉及多层共识的分析。

(二)共识的国际冲突效应

冲突的消解,需要行为体间增强共识,寻求更多的利益一致性等。同时,虽然部分共识或虚假共识能够促进行为体间的合作,但这种合作仅仅是短期的,长期来看,部分共识或虚假共识难以承担合作的坚固基础。反过来说,它具有消极效应,在特定条件下会促发国际冲突的产生。因此,共识的国际冲突效应包括了两个方面,既有积极的消解效应,也有消极的冲突效应(见表2)。

表2 共识的国际战略效应的基本维度

其一,增强共识,寻求更多的一致性,成为消解冲突,促进合作的积极方式。因此,国际冲突的消解阶段,也就是冲突行为体之间不断谈判、冲突和调解的阶段。在此阶段,需要对于冲突的性质、解决方式、利益得失等方面形成基本的共识,由此冲突才具有消解的可能性。当然,冲突的消解是个庞大的系统工程,需要考虑其他更多因素的综合作用。①[美]约瑟夫·奈:《理解全球冲突与合作:理论与历史》(第9版),张小明译,上海:上海人民出版社2012年版;Morton Deutsch and Peter T.Coleman,eds.,The Handbook of Conflict Resolution:Theory and Practice,San Francisco:Jossey-Bass Publishers,2000。也就是说,某些国际冲突的结束,可能并不一定是行为体间共识形成的结果,但增强共识,减少分歧,无疑有助于缓解冲突的持续和程度。

其二,部分共识或虚假共识的国际冲突效应。部分共识或虚假共识的本质仍是分歧,只不过行为体的认知存在差异,预期不同,或者是各自表述,或者是暂时的默认等等。但这种共识往往为未来爆发冲突埋下了伏笔。随着合作的利益回报预期的下降,行为体间的分歧、利益纷争会进一步加剧,而先前的部分共识或虚假共识不断受到现实的挑战,或者是单方面的否定等。②部分或虚假共识对于冲突的激发作用,既是理性的,同时也是受到知觉、预期等心理因素的影响。[美]肯尼思·奥耶编:《无政府状态下的国际合作》,田野、辛平译,上海:上海人民出版社2010年版。在进行重大的利益博弈时,部分共识或虚假共识往往成为一种是否有利于维护利益的工具。如果行为体觉得虚假共识已无必要,必然会进一步破坏仅有的部分共识或虚假共识。由此,在重大现实争端、矛盾冲突以及合作回报预期下降等情况下,部分共识或虚假共识进一步引发国际冲突的风险会越来越大。但是,这种冲突效应也具有条件性和非决定论的特性。因为促成合作与合作的维持、崩溃的条件并不是对等的。也就是说,尽管部分共识或虚假共识在某些情境下促进了合作的实现,但这些条件的缺失并不必然会成为合作崩溃、冲突起源的原因。这受很多因素的影响,比如时间点、力量对比变化以及合作组织利益等。

其三,消极共识的冲突效应。尽管消极共识不是虚假共识或部分共识,而是一种真实的共识,但由于消极共识的内容是消极的,诸如敌对关系、敌人意象,甚至如相互先发制人的进攻倾向,这种消极的共识与国际冲突是紧密相关的。③这种分类与群体冲突的普世性规范和排他性规范的类型是类似的。参见[美]拉塞尔·哈丁:《群体冲突的逻辑》,刘春荣、汤艳文译,上海:上海世纪出版集团2013年版。上文已经详细讨论了诸如敌人意象的共有知识对于冲突的正向因果作用,而对于“进攻崇拜”这种相互的一致认识,也会极大地促进国际冲突的爆发,典型的例子就是一战前欧洲主要大国间对于“进攻崇拜”的追求,均认为先发制人的进攻能够占据主动和优势地位。综上,这种客观的对某一冲突信念的共同认识,会极大地促进国际冲突的爆发和升级。①[美]斯蒂芬·范·埃弗拉:《战争的原因:权力与冲突的根源》,何曜译,上海:上海世纪出版集团2014年版;Tang Shiping,“Offence-defence Theory:Toward a Definitive Understanding,”The Chinese Journal of International Politics,Vol.3,No.2(April 2010),pp.213-260。

(三)二者的特性及其相互转化

综上所述,共识的国际战略效应既能促进合作,同时也能引发冲突,尤其是部分或虚假的共识在一定程度上可以促进合作的实现,但这种合作往往是短期的,或者是战略性的。也就是说,随着共同战略格局或任务的消失,这种合作的基础就会受到很大的影响。而且部分或虚假共识的破坏性也会不断地呈现,进而在系统外在和内在因素的作用下,可能会进一步引发相互间的矛盾和冲突。首先,从这个意义上来说,对于某一种部分共识或虚假共识来说,在不同的时间维度、同一问题领域和同一双边关系中,它既具有促进合作的积极战略效应,同时也具有引发冲突的消极战略效应。②在此转变的过程中,时间因素变得很重要,因此共识的国际战略效应理论更倾向于是一种动态的理论,包括从积极效应向负面效应的转化。关于时间政治的讨论,参见郝诗楠、唐世平:《社会科学研究中的时间:时序和时机》,载《经济社会体制比较》,2014年第2期,第194-205页;[美]保罗·皮尔逊:《时间中的政治:历史、制度与社会分析》,黎汉基等译,南京:江苏人民出版社2014年版。而且消极战略效应与积极战略效应是紧密联系的,恰恰是因为部分共识或虚假共识的特性,才能使它承担起促进短期和暂时性合作的功能,但随着时间变迁,面对环境和问题的变化,它又能产生更多的消极效应,不同行为体的预期和利益回报结构也存有差异,从而为国际冲突的爆发埋下了潜在的内在原因。其次,在真实的共识与虚假共识之间也存在转换的可能。作为一种共有知识的真实共识,它表明行为体均对对方知识的真实性持肯定的看法;但是,这是一种主观的判定,一方面并不表示对方的知识本身是客观真实的,另一方面这种行为体的主观认识也会变化。所以,真实共识也可能会转换为虚假共识,即一方或双方逐渐认为对方的知识并非是真实的,这可能受到很多因素的影响,比如战略考虑、国内政治、认知能力、情感制约以及文化差异等等。③民主政治选举体制和威权体制带来的一个重要问题是,随着政府的更迭,先前的共识或默契很可能不会得到新政府的承认。在中国的大国关系外交中,这一点表现得较为明显,同时在中国对外投资的国内政治风险分析中,也是较为突出。而对于虚假或部分共识来说,在特定条件下也可能转化为真实的共识,即行为体关于对方知识的真实性持积极态度,表明经过行为体的战略互动、关系发展以及博弈等,也可能进一步消除了不确定性、误解等,从而走向更为良性的互动认知关系。

五 结语

传统智慧一般集中于共识对于国际合作的促进作用,进而讨论这种积极作用的基本途径和原因等。但是,根据我们更为详细的共识类型的讨论,共识其实是多层次的,既有完全的、真实的共识,也有部分的或虚假的共识,它们对于合作的战略效应是不同的。完全的、真实的共识是长期合作的有力基础和促进因素,而虚假共识或部分共识也能促成合作,但是长期来看它又会引发国家间的相关冲突,引发合作的不稳定性。此外,共识还可以分为积极共识和消极共识的类型。基于这种多层次的共识的国际战略效应讨论,本文对于共识的国际战略效应分析具有一系列的理论和实践价值。

第一,重新发现了共识与国际合作的关系。一方面,共识成为合作的基础和有力促进因素,这是符合传统智慧的观点;另一方面,在很多情况下,合作的起源和形成,其实并不一定建立在共识或完全共识的基础之上。这种发现具有理论上的意义,为重新思考共识与合作的关系奠定了基础,即部分或虚假的共识在特定问题领域也能促成合作。①国际合作理论研究的重要解释变量都集中于理性的利益回报、体系结构、国际制度等,共识的界定及其类型值得进一步的讨论,参见Kate O’Neill,Jörg Balsiger and Stacy D.Van Deveer,“Actors,Norms,and Impact:Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate,”Annual Review of Political Science,Vol.7(June 2004),pp.149-175。其政策意义为,促进双边或多边关系的发展、合作的形成,并不一定要追求完全或真实的共识。

第二,进一步揭示了共识与国际冲突的关系。传统上,国际冲突研究聚焦于各个层次的因素对于冲突起源的作用,比如个体层次的心理因素,单位层次的国家属性、意识形态、国家社会关系等因素以及体系的无政府状态因素的作用,而少有研究将国际冲突的起源归结于共识的因素,因为共识更多是作为冲突消解的变量而看待。但是,基于共识的层次分析,部分或虚假共识对于合作的维系仅能发挥短期的积极作用;长期来说,它又能够引发、激化国际冲突的形成和升级,但这种影响并不是直接的,而是有一系列的条件性。此外,关于消极共识的分析也表明,如果主体间形成了一种对于偏好、身份以及情感等方面的消极共有知识,那么无疑会固化先前的非合作关系,可能进一步引发或升级国际冲突。因此,关于共识的多层次分析,进一步理清了共识对于国际冲突的战略效应。

第三,实践中如何辨析共识的层次与类型,则变得尤为重要。①共识的类型辨识是一个值得继续开拓的问题。鉴于共识需要进行对外宣示或形成内在默契,但各自的解读又或许存在差别,所以共识信号的表达及其沟通尤为重要。关于国际关系中的信号理论,参见Robert Jervis,The Logic of Images in International Relations,New York:Columbia University Press,1989;James D.Fearon,“Signaling Foreign Policy Interests Tying Hands versus Sinking Costs,”Journal of Conflict Resolution,Vol.41,No.1(February 1997),pp.68-90。既然传统上我们一直将共识等同于完全的和真实的共识,在政策上也是认为追求共识、落实共识、巩固共识,成为促进双边和多边关系、解决问题、消解冲突的重要途径。比如,学术界普遍对于中日领导人在2014年APEC会议期间的共识成果持肯定态度,但少有研究分析这种共识的层次和差异性问题,特别是共识的主体间性。在此基础上,我们区分了由于主体间认知的差异从而产生的部分共识或虚假共识。如何预防由于主体间认知的差异导致的虚假共识的负面效果,是理性思考共识追求的一个重要政策要义。此外,关于分歧的共识对于合作也是十分必要的,因此,如何促使相关行为体针对争端问题形成关于分歧的共识,这也是十分重要的政策议题。基于部分共识或虚假共识的消极战略效应的讨论,在很多国际关系场合,这类共识是大量存在的。因此,如何辨析这类共识,进而分析其形成的原因,预防它产生消极的战略后果,即有可能在短期内稳定双边关系,促进双边的积极合作或是消极合作。但从长期来看,它具有重要的消极效果,这种效果甚至是破坏性的,会引发国际冲突。所以在政策层面防止这类共识的消极战略效应,成为一项重要的、值得进一步讨论的议题,当然也具有非常重要的现实意义。在当前中国所面临的南海主权争端、东海钓鱼岛争端等议题上,打破消极共识,寻求积极共识,促进部分共识基础上的合作,同时规避长远来看可能的共识冲突效应,都是本文讨论的共识国际政治心理学所应有的政策启发。

【责任编辑:谢 磊】

尹继武,北京外国语大学国际关系学院副教授、北京外国语大学公共外交研究中心高级研究员(北京 邮编:100089)。

D815.5

A

2095-574X(2016) 01-0033-23

*本文系北京外国语大学基本科研业务费资助的青年卓越教师项目(项目编号:2015QZ007)的阶段性成果。本文在撰写和修改过程中,蒲晓宇、吴文成、李钧鹏以及《国际安全研究》匿名审稿人均提出了富有建设性的评论和意见,特此致谢。文责皆由作者自负。

2015-03-23】

2015-07-10】