魏晋墓志书风的艺术样态

2016-09-12宗椿理

◇宗椿理

魏晋墓志书风的艺术样态

◇宗椿理

广义而言,从墓志来考察书法史,是研究中国书法艺术发展嬗变的一个独特视角〔1〕。书法艺术是将语言符号赋予形式美的表达,换而言之,正是由于其丰富的笔法组构与独特的艺术样态才使汉字成为富有美感的艺术作品。

一、魏晋墓志书风的多元构成

墓志铭刻始于秦汉,最早见于秦代劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志等,自魏晋时,已具有完整的墓志书体,其锲刻规律与毛笔书写规律相类,并非迥然不同,而是基本相通。魏晋南北朝时期,是中国历史上战乱频仍的混乱时代,在这长达数百年的时间里,南北对峙的国家分裂使处于政教边缘的书法艺术具有了地域性的鲜明特征。东晋时期,一场新体书法的革命由“二王”掀起,将汉魏时期发展成熟起来的楷、形、草书体推进到了新的境界。在传统书论中,一般常用“尚韵”一词来定位这一时期的总体书风。此时书体已有楷书体格,然去古未远,隶书遗韵尚存,至南北朝及隋,碑刻与墓志书法已不再拘泥于斩截方劲的碑书之风,锲刻用笔多呈素朴简约、简远潇散之势,魏晋书法承秦汉余绪,规隋唐之法,开两宋之意,启元明之态,奠定了中国书法艺术的发展方向。言及魏晋主流书风,大抵可做如下论及,在经由了隶书为主宰的两汉,至魏晋书法获得了空前繁荣,所有书体纷纷问世,尤其是草书、楷书、行书等多元书体争奇斗艳,此时书体变化也较为复杂,各种书体交轨并行,书法的艺术性因子空前活跃。从三国吴越时的篆书—《禅国山碑》中的隶书气韵,至曹魏时的《曹真残碑》,再到东晋的《爨宝子碑》,其书体方刚奇纵,隶书之风渐蜕,为北碑书法体格埋下伏笔。

我国早期刻石经历了从符号化的有意为之到固定文字在一定形制石块上的铭刻,以致后期形成的石碑造型的漫长演进过程。秦至汉魏,刻石文化中无论形制,或是书体均发生巨变。近年来墓志石刻出土实物最早可追溯于秦代瓦文与东汉葬砖,皆为记识性墓志,为辨识尸骨棺木而设,其材质均用砖块和筒瓦作简单划刻。汉时在贵族阶层中已出现形式不一且文辞各异的撰写墓志之风,如1929年在河南洛阳邙山王窑村出土的《东汉延平元年·贾武仲妻马姜墓记》〔2〕、山东峄县出土的《延熹六年·口通本封记》;除此之外,亦有有崖墓题记、画像题刻志铭、碑形墓志等多元形制,与直立于墓室中的西晋碑式墓志不同,当时的墓志还并无固定形制。从秦汉篆隶到魏晋隶书,再至墓志楷书,形成了固定形制的碑体书风,此般固定的楷书墓志书体渐自成为后世碑体的主流影响直今。作为古之丧葬礼俗的重要构成—墓志,以其特定的形制、隽永的文体、考究的刻工,体现着书法艺术的盛极一时,承载着古代丧葬制度的等级属性。墓志书法皆备行、草、隶、篆,表现异彩纷呈,是一部不同时期书体演进与发展的纪录片,在中国近现代书法史上占据着重要地位。魏晋南北朝墓志中兼有篆书、隶书、楷书三种书体,以楷书为其主流,处于该期的隶书是向楷书的过渡阶段〔3〕。隶书目前我国发现的墓志就有数万方之多,因鲜明的时代特色,清晰的发展轨迹,故其排列起来就是一部独特而新颖的中国书法史,从墓志来考究中国书法史,不失为一种研究中国书法艺术的独特视角。言及墓志艺术,洛阳地区的出土数量居全国之首,就现有的研究条件而言,大量不同历史时期的墓志实物能够为考据研究提供延续性的保证。其中,洛阳魏晋的墓志艺术是墓志书法中最具代表性的部分,有着典型的突出性和深入的研究价值,无论是从艺术风格上,抑或是历史影响上,在全国各地区中都是首屈一指的。墓志书法具有独特的艺术风格和美学魅力,伴之实物资料的大量出土,逐渐为后世习书之人提供了一个鲜活的书法数据库。作为一门独立的艺术形式,不同时期的主流书风是与墓志书法一脉相承。魏晋时期墓志书法多以四平八稳的“魏碑体”为主流,至隋唐后,墓志书法则出现了地域性的多元风格。不同地域、各样书家的张扬个性在社会各阶层中肆意弥漫,各领风骚,为墓志书法的演进更迭开辟了广阔的空间,也正是基于此广阔的空间与延续的时间中,墓志书法才渐自找到生存的秘密,从适应中走向灿烂与辉煌。

魏晋两朝遵行禁碑之制,期间碑式墓志埋入墓中,而不立于墓前,这些禁碑令与丧葬制度的革新大大促进了墓志艺术的发展。魏晋墓志并无特定形制,多见于长方形制,亦有少数圭形,抑或是半圆形等多样形制,其中正方形也偶有发现,现存魏晋墓志中形体较小者居多数,形体最大且文字最多者仅见四面均铭刻文字的《西晋·王陵妻华芳墓志》。除此亦存有其它多元形制,譬如《曹魏·鲍寄墓志》《晋太康三年·冯恭墓志》《晋太康五年·平寇将军关中侯广平曲梁苏君墓志》〔4〕。魏晋时期东汉时源起的楷书日趋发展完善,“二王”〔5〕的行草亦是出神入化,堪称中国书法的黄金期,堪称后世习书临帖的楷模。西晋主流书风已从隶书向楷书演进,行书、章草和今草等多元而简易的笔体为当时多用。而此时作为石碑缩影之墓志书法却仍以隶书为主体结构,基本留存了汉隶的风格流派,即所谓的“铭石之书”〔6〕。对铭石之书的释意历朝历代均有不同解释,此名称最早见于南朝宋羊欣所录之《采古来能书人名》〔7〕一书中载:

钟有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行押书,相闻者也。三法皆世人所善。

该书风大多工致精丽,平硬如折刀头,横画起笔逆锋,收笔尽显锋芒,结体方正,承继了曹魏庄重的隶书之风。除此可见有类如精整平正的《永嘉八年·石勘墓志》〔8〕,又犹古朴跌宕的《元康三年·乐生柩志》,亦有介于隶楷之间的《太元元年·孟府君墓志》,当然也偶有楷书出现,如《永和四年·王兴之夫妇墓志》等。

二、北朝墓志碑刻的艺术样态

自永嘉后晋室东迁,纷繁冗乱的南北朝不期而至。东晋后,宋、齐、梁、陈更迭往复,承晋制墓志延续流行。此时北朝墓志更以北魏为盛,王公庶民皆有埋铭随葬,以彰功绩之习。北魏时期,我国墓志经历了其延续发展的黄金期—鼎盛期—成熟期—定制期。北魏一统北方后,加速推行“汉化”之策,在礼乐、刑法方面尽用汉制。加之政治需要,加大了与南朝的交流,带来了民族文化大融合。此时墓志书法是以洛阳地区出土北魏元氏墓志为代表。其精书细刻,成一时佳作,康有为先生在论及北朝书法时亦曾有北碑莫盛于魏的论断。

由于当时元氏家族地位显赫,故其墓志的整体艺术造型甚为考究,无论是在选料与书丹,抑或是镌刻等方面都奢华备至。墓志的形状也由最初的单体变成了合盖式,一般由两块方石上下合一,上如盖称为墓志盖,多以篆书铭刻“—府君墓志”之字;其下多刻铭辞,内容为墓主人姓氏官衔、宗支世系,以及其卒葬年月与事迹生平等。言及洛阳元氏墓志书法,笔锋显露是其用笔、起笔的篆刻特征,书体已完全摆脱隶意,此般现象或许是由工匠刻石的工艺习惯所致,工匠的技术水平对原本的影响亦起着重要作用。但对于洛阳出土元氏墓志而言,笔画的尖锐并非完全出自于工匠石刻,而原本亦为如此。

在书风字体方面,北朝书法以其浑厚遒劲与晋帖的典雅秀丽形成对应特征,彼此交互生辉。北朝碑刻包含三部分:其一,造像记;其二可见墓志;其三多为碑石,均属楷书之属。墓志比之其余两者数量巨大且风格多元,既有刚直雄浑,亦有烂漫天真,更不乏清丽俊秀,诸此北朝碑刻的兴盛有着种种原因,其多与民族文化的交融,抑或是民间书手的不羁洒脱,更与佛教文化与民风民俗、信仰崇拜有关。

溯源历史,洛阳地区出土的北魏墓志中所体现出的书法艺术风格大抵囊括了汉魏洛阳时期碑铭传统、“北凉体”书法、北朝世家大族、南朝书法的沿袭北传是洛阳北魏墓志书法艺术风格形成的主要来源,其中受北朝世家大族的影响而形成富有特色的北魏墓志书法是洛阳出土北魏墓志书法的主体。与此同时,汉化政策在北朝的推行,孝文帝大刀阔斧的遵袭汉风,以及对儒家文化与佛教文化的推崇渗入社会意识和民族文化,在书法艺术上形成了重质兼文的方正典雅,重笔势、重气力的美学取向,北魏墓志书风也在此基础上产生了较为深远的影响,正如陈振濂先生在《品味经典·魏晋卷》一书中曾言:“洋洋大观的北魏元氏墓志真足以构成一个自足的墓志书法世界。”〔9〕论及中国书法史中的书体演进,隶书向楷书的转换,魏晋南北朝是重要的发展阶段。若要寻绎演进历程就要对楷书进行无论是外在审美,抑或是风格的分类梳理,都将对北魏墓志书法的整体研究有一个较为深入的理解和阐释。洛阳邙山地区出土的诸多北魏墓志中,书法篆刻价值在于其多元的艺术风格和独特的审美取向,大致可分为奇异遒丽,抑或是质朴体拙等几种类型,其中墓志书风的雄健宽博与平和圆融的艺术风格是此时期的代表。有学者认为北魏墓志书风铭刻的宽博雄浑是因当时刻工的写意率真所致,又考虑到诸多工匠水平的参差不齐,故作出与当时北魏书风有异的判断,认为宽博雄健的墓志书风,以及北朝墓志的方笔行文是当时工匠写刻和所用的刀具所致。石志书丹经后世铭刻后,不排除会对原迹笔体造成一定影响,沙盂海先生在《两晋南北朝书迹的写体与刻体》一文中就曾提出:锲刻好手笔下字体,即便在东魏时也不乏赵氏书风;刻手不好者所书字体,妙笔《兰亭》亦会走样。其原因就是毛笔的柔软属性与刻刀的丰尖利刃所呈现的艺术效果自然两样。然通过后期对墨迹与碑铭的观察比较,大抵验证了此点具有一定的现实依据。但若言及墓志行文的方笔造型,其产生背后有着多重的历史原因,其中工艺匠人对石刻造像艺术的深入理解和对书法艺术的个人解读也是重要原因,需要以历史人类学的视角具体分析。

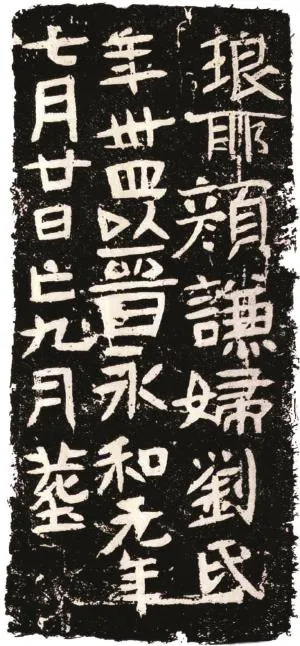

东晋《颜谦妇刘氏墓志》 志为长方形砖质长32厘米,宽14.5厘米,厚4.5厘米

三、小结

墓志从源起至今朝,千年遗存留存了漫漶的笔意,固化了多元书体的艺术形式,造就了一部石刻的历史。然墓志书法在演进更迭的历史进程中,承继与融合中的创新是中国书法艺术绵远流长的要旨,譬如曹魏隶书的点画笔意便是“魏碑”书体的源起。魏晋南北朝时,书体由隶书渐自向楷书过渡,并日臻成熟,其隶书意韵已不突出,四处洋溢楷书风范。李森先生曾在《新见北齐燕继墓志考析》一文中就南北朝时期墓志书风之变提出:自东魏、北齐迁都至邺后,书风骤变,由以斜画紧结的楷书书风变为平画宽结的墓志书体。总体说来,北齐墓志结体宽博而端正,点画舒展精到,用笔多显丰腴笔意,以率意自然之势篆刻出遒劲灵动之气。除此之外,北朝墓志的镌刻水平已入化境,刀法多忠实于笔法,书丹与工匠之间的默契浑然一体。至南北朝时,墓志书法取得了空前发展,“魏碑体”脱颖而出,其上承汉隶,下启唐楷,多变的笔法令后世书家赞叹。康有为先生亦曾有过其兼备后世诸多体格与意态之言。所谓时代的产物,“魏碑体”具有复杂而多元的文化背景与美学特质,其产生与发展多伴随着社会的变革,从一个侧面反映出人们价值观念的演进。它渗透了儒、道、释等多元的文化血脉,杂糅了汉族文化的精致内敛与草原异域民族的狂野奔放,将南方楷书的细腻柔美融入北方书体艺术的浑厚古朴,既有隶书的舒张挺拔,亦有楷书的严谨有致,具有崇高的美学价值。据史料载,太和以前,鲜卑贵族多健壮勇猛,以骑射弓马为好,迁都后则尚儒崇文,强壮之躯的追逐渐自被内心修为取代,此般社会历史可作为晚期“魏碑体”笔势由方转圆的历史背景。

(作者单位:洛阳师范学院艺术设计学院)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕顾涛《墓志书法研究—以洛阳北魏墓志为中心》, 中国美术学院博士论文,2008年5月。

〔2〕在目前学术界,公认为中国最早墓志的,当属《贾武仲妻马姜墓记刻石》。该墓记刻于东汉延平元年(106)九月,被誉为中国墓志鼻祖,于1929年在洛阳邙山王窑村出土。该石出土后曾归金石学家罗振玉收藏,后归旅顺博物馆,现藏辽宁博物馆,惜已风化的只字不存。原北平图书馆旧藏该石初拓本,首行 “惟永平”和“胶东侯”6字未损。该拓片高46厘米,宽58厘米。志文隶书,15行,每行2—19字不等。

〔3〕段雪莲《魏晋南北朝墓志隶书中非完全隶变构件的特点》,《现代语文(语言研究版)》,2006第7期。

〔4〕熊基权《魏晋以来墓志流变》,《文物春秋》,2003第5期,第21页。

〔5〕书法史上所谓的“二王”帖学派系,即出自东晋的王羲之与王献之。王羲之有章草《豹奴帖》《十七日帖》《寒切帖》,小楷《黄庭经》《乐毅论》《东方朔画赞》;王献之有章草《七月二日帖》,小楷《洛神赋》,王僧虔《太子舍人帖》。“二王”最有创新意义和存在价值的,是其流美飘逸的行草书,如王羲之的《初月帖》《丧乱帖》《二谢帖》《快雪时晴帖》《姨母帖》《得示帖》《游目帖》以及被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》(唐人模本)等,而王献之则有《鸭头丸帖》《中秋帖》《二十九日帖》等。此外,王珣《伯远帖》,亦有“二王”法度(与王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》,合称“三希”)。

〔6〕铭石书:即刻在碣石上的书体,为表庄重之态用正体恭书之。自唐武则天后,才见有行书,抑或是草书入碑。

〔7〕《采古来能书人名》为南朝宋羊欣录名,齐王僧虔纪事。建元元年(479),王僧虔根据羊欣所收集著录的书家(包括朝代、郡望、姓名),逐条进行陈述、记录,以进呈齐太祖。

〔8〕苏芬《试论西晋时期隶书的演变》,《环球人文地理》,2015第2期,第64页。

〔9〕陈振镰《品味经典·魏晋卷》,浙江古籍出版社2006年版,第46页。