以《观潮》为例探究语文素养发展下的课堂教学设计

2016-09-10梁丽文

梁丽文

内容摘要:核心素养是当代世界教育的热点议题,语文核心素养包括语言能力、思维能力、审美情趣和文化修养。本文以《观潮》一课为例进行课堂教学设计,探索在语文课堂教学中对语文素养培养的实践,并提出语文课堂教学要注重学生语言实践和发展语文核心素养的思考。

关键词:语文素养 教学设计 观潮

一.语文素养与培育

随着当代教育对核心素养议题的关注,我国也初步形成了语文学科的核心素养要素,并已正式向社会征询意见,意见较集中地认为语文核心素养主要包括:语言能力、思维能力、审美情趣和文化修养。作为语文素养培养的基础阶段小学语文教育,怎样为学生语文素养发展打下坚实的基础?笔者认为小学生语文核心素养的培育关键在实践。教师应注重学生的语言实践,在实践中引导学生思考有关语言文字的问题,让学生用鉴赏的视角体会作者丰富多彩而形象的语言,从而提升学生的文化修养。

以《观潮》为例,教师采用多种形式的实践,让学生在实践中学习和运用语言,提高语言能力;以任务驱动和小组合作的方式激发学生的思维参与,提高思维水平;通过语言的欣赏,感受钱塘江大潮的气势磅礴,获得美的享受。上述内容都需要学生亲自实践,把被动获得转变为通过实践自己去获取认识。教师有目的地创设实践机会和设计实践内容,是课堂教学中培养语文核心素养的重要手段。在这种认识指导下设计《观潮》的教学,希望形成以注重学生语言实践和发展语文核心素养为特色的教学设计。

《观潮》是人教版四年级上册第一单元第1篇课文,作者对钱塘江大潮气势磅礴的奇观进行了形象的描述,文字不多,却将潮前、潮来和潮退的整个过程清晰列出,观察点由远及近,给予了学生声音、色彩、形状等全方面的视听享受。课文内容对激发学生热爱祖国大好河山的情感有着十分积极的作用。

二.教学设计

《观潮》的教学设计为三部分,一是课前学习设计,二是课中任务设计,三是课后练习设计。每部分设计都将语文素养培养的实践意念贯彻到底,希望让学生参与此课的学习过程中获得素养的发展。

1.课前学习设计

(1)读《观潮》课文2遍,思考课后题。

(2)读“资料袋”内容2遍,了解钱塘江秋潮成因,可查阅更多相关资料阅读。

(3)读下面词语和句子2遍,通过查字典或问家长,弄懂词句的意思。

词语:观潮 名称 食盐(盐官镇) 笼罩 灰蒙蒙 薄雾 昂首东望 沸腾 横贯江面 依旧 恢复

句子:

(1)宽阔的钱塘江横卧在眼前。

(2)那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长、变粗,横贯江面。

(3)再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(4)江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩着一层蒙蒙的薄雾。

(5)霎时,潮头奔腾而去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。

设计意图:四年级的语文学习,可以锻炼学生独立识字能力,在预习作业中首先解决词句的读音和读通读顺课文。这是阅读理解的基础,为开展更高层次的学习打好基础。除此以外,阅读资料袋不仅了解钱塘江大潮的原因,更为下面的课堂语文学习实践做好准备。

2.课中任务设计

课堂学习是学生在教师指导进行语文学习实践的重要形式,为达成教学目标,设计了四个让学生进行语言学习实践的任务。

任务一:比较《观潮》课文内容与“资料袋”的介绍有何不同。

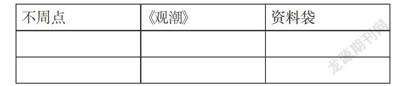

操作:学生以小组为单位,交流自己关于“资料袋”内容的理解,以及收获到的其他信息,对照《观潮》课文内容,并完成下表的填写。

设计意图:课堂教学没有开始就讲课文,而是以任务形式比较“资料袋”与《观潮》两篇文章的不同,让学生把注意力集中到两篇同是写钱塘江大潮的文章上,比较分析。这是训练学生综合能力的任务,学生首先需要积极的阅读实践,把握两篇文章的内容;其次学生必须反复阅读,积极思考比较,才能发现不同点。其三是任务最终会引领学生发现两文的内容及语言表达的不同。无论找出怎样的不同点,都是他们自己实践所得,也是最宝贵的。

任务二:在多媒体课件上呈现顺序被打乱的句子,让学生还原顺序,并说明作者描写潮水的顺序。

操作:(1)体会顺序:学生根据课文中“午后一点左右”、“再近些”和“浪潮越来越近”等时间特征的词语还原句子顺序。(2)理出顺序:师生共同总结出课文描写潮水顺序的两个特点:时间顺序和潮水由远及近的顺序。分别描写了潮来前、潮来时、潮头过后三个阶段的场景。

设计意图:有顺序地介绍景物是学生学习课文后需要收获的认知。我希望这个认知是在学生阅读实践中自己收获,而不是老师去传授。打乱顺序的句子,让学生根据课文阅读理解去感受体会作者描写大潮的顺序。学生在完成任务过程中收获认知。

任务三:在文中哪些句子写得生动、优美?请说明理由。比较三个阶段的描写,哪个阶段写得最具体,请说明理由。

操作:(1)感知美句:学生选出自己认为优美的句子和词语,在小组讨论中向组员表达出自己选择这个句子的理由。(2)全班分享:每个小组推选一个组员向全班同学展示自己这组选择的句子(不能重复别人说的句子),并说明理由。

句子:江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

理由:“人山人海”一词写出了看潮的人很多,“昂首东望,等着,盼着”写出了人们在江潮没来之前急切的心情,特别是“盼着”二字。

句子:过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

理由:从声音的角度说明了浪潮马上就要来了,“水天相接”说明了气势很大,“沸腾”一词说明人的声音像煮沸的开水,十分简洁生动,富有感染力。

句子:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

理由:两个比喻句,将浪潮比喻成战马,将声音比喻成山崩地裂,十分震撼,“浩浩荡荡”说明潮水来势十分汹涌,“颤动”一词也十分形象写出震动的感觉。从声音、颜色和形状三个方面描述了大潮的奇特美景。而且潮来时这一阶段是写得最具体的,因为这一阶段的景色最为壮观。

句子:霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。

理由:“漫天卷地”和“风号浪吼”从场面和声音两个角度描述了退潮前的情境,两个词非常生动。

(3)全班朗读:全班朗读同学提出的句子,感受当时的壮观场景。

设计意图:让学生自己找优美句子的任务,不仅让学生自主欣赏文句,还通过说理由来锻炼学生的思维能力。在小组表达和全班汇报中,训练学生的口头表达能力,让学生准确表达出自己的观点。同时训练学生学习捕捉别人话语的主要信息,听懂别人的语言,并能进行补充。全班朗读环节,有助于学生对课文的理解,还能够升华学生对热爱祖国山河的情感。

任务三:教师展示几张钱塘江大潮的图片,让学生从文中找与图对应的句子,并抄写。

操作:(1)图文对照:学生完成图文对应任务。(2)抄写句子。

设计意图:图文互补,能够让学生达到理性认识感性认识的统一,从而对大潮有更全面的体会和深刻的认识。通过图片呈现,可以比较不同时刻潮水的动态和静态,让学生的想象插上了翅膀,在积累语句的时候,脑中有画面感,促进语言感受,提升审美水平

3.课后练习设计

教师展示一组课文未描述的大潮冲击堤岸时壮观景象的图片,要求学生进一步搜寻钱塘江大潮相关的图片和资料,学习运用课文优美句子的描写,介绍自己了解的钱塘江大潮。

设计意图:课后,进一步拓展学生的文化修养,去感受课文所无法带来的视觉震撼,并能够用文字的形式来描述,让学生跳出课本,通过课外阅读获得更深厚的文化底蕴。

三.实践反思

《观潮》的教学,以任务驱动和小组合作的形式,强化语言实践,发展学生语文核心素养。通过实践,有以下的反思。

1.素养培育的目标内容

选取什么课文内容进行语文素养的培育?这点思考比采取什么手段更重要。经过思考,确定了以下的内容:

语言能力:学生能说出文中比喻句的作用,能释“横贯”“人山人海”“水天相接”“浩浩荡荡”“风号浪吼”“沸腾”等词含义,有感情地朗读课文词句,能与同伴交流对课文中语言运用的看法。

思维能力:学生能抓住作者描写景物的先后顺序以及表达方法,能结合字句的描写,展开真实场景的想象,将文句与图景匹配,并比较不同阶段的场景的描写,提高语言感受能力。

审美情趣:学生能以欣赏的眼光,评价文中优美句子的独到之处,用朗读的方式感受钱塘江大潮的壮丽。能鉴别钱塘江大潮以奇为美的特点,逐渐形成审美的标准,且迁移到生活中发现美的景色、美的事物,美好的人,激发学生热爱生活,热爱祖国的感情。

文化修养:学生能积累经典的写景描述,通过课外阅读和写作的方式逐渐形成文化底蕴。

2.学生充足的实践空间

课堂一改传统语文教学中教师引导学生找句子、分析句词的做法,通过三个相互联系的课中任务,让学生成为课堂真正的主人。明确的任务驱动起到了十分好的效果,学生不仅能够自己分析作者描写潮水的顺序,还能够在欣赏美句时,准确表述出理由。教师设计合适的任务,引导小组间合作,让学生经历了语言实践过程,提升了语言能力、思维能力和审美情趣,发展了感受力、想象力、判断力。语文教学只有让学生成为学习的主人,才能逐步形成能促进他们终身发展,能适应未来社会的最基本的知识、必备品格和关键能力。

3.跨学科融合的学习

设计引导学生跨越语文学科限制,与地理学科联系,找到钱塘江大潮形成的根本原因,实现了学科间的整合,有利于学生跨学科知识结构的形成,于此同时,激活学生的思维,在知识的碰撞中,深切体会钱塘江大潮,更重要的是通过对比阅读,让学生感受语言表达的形式与思想感情的丰富。

参考文献

[1]吴新歆.探索发展语文核心素养的操作性表达[J].中国教师.2016,(9):39-43.

[2]孙双金.试谈语文核心素养及其培养[J].七彩语文(教师论坛).2016,(6):4-7.

(作者单位:广东省广州市荔湾区教育发展研究中心)