人面葵花

2016-09-10谢淼焱

谢淼焱

要不是考古队在后山的洞穴里发现了古人类石器工具,要不是随队的摄影师胃病发作回城治疗,我根本就不会来到这个名叫沧水的小镇。

我赶到沧水镇的时候,雨季刚刚结束。

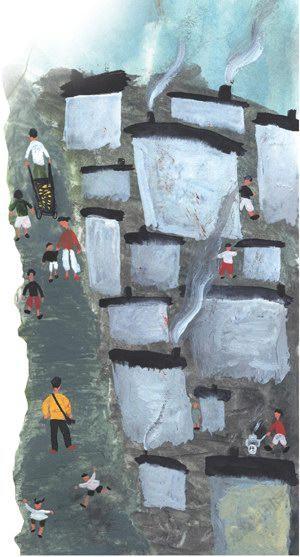

曲折的石板路,经历了将近一个月的雨水润泽,在久违的阳光里散发出温暖的光。到石板上走一走,步步回声清脆,一不留神就拐好几个弯,惊扰了巷子深处的看家狗。绕着镇边流淌的那条小河,河面的雾霭刚才散去,近的楼,远的山,层次分明。蛰伏于蛮烟瘴雨的小镇被这一抹阳光叫醒,重新焕发出生机。

连同小镇一起醒来的还有在阴暗的山洞里窝了半个月的考古队员们,在无休无止的阴雨中,他们感觉自己都快变成古人类遗址,身上泛着潮,发着霉,甚至都要长上青苔了。

难得的好天气,青石街上的人越来越多,推着车的,挑着担的,原本淌着水的屋檐下变成了上好的摆摊点,小地摊像是雨后的春笋,一不留神就挤得满满当当。

我背着相机四处转悠,在各式各样的小摊前流连,我发现,不管小摊的货物如何变化,隔那么三五家,就总会有一家卖葵花籽,炒的、煮的,五香、原味,还有单独卖籽仁的,卖粘着籽仁的膏糖点心的。站在街角的人们,或坐或站交谈的时候,很随意地,也都能从口袋里掏出一把葵花籽来。

考古队同事告诉我,小镇除了产主粮外,农民们种得最多的经济作物就是葵花,不单单因为葵花在这里容易生长,四季无虫害,果实颗粒饱满,更因为葵花籽已经成为当地生活的一部分,一天不嗑几把,仿佛日子都没有了滋味。他还告诉我,区分本地人与外地人的办法很简单,只要看他张嘴时门牙中有没有一个豁口,有豁口的就是地道的本地人,那豁口是长年累月被葵花籽磨出来的。

我从小镇的青石街一路往东,转过一个街口,再跨过一道风雨桥,就算是出了城。一路上,我没有买一把葵花籽尝尝,因为我一直觉得这是一种微不足道的零食,偶尔吃吃而已,谈不上好吃,甚至吃多了还会喉干嗓痛。每到一个新的地方,职业的习惯让我一定要关注一下这里的风土人情,找一个独特的地方采采风,拍一些好看的照片。

从风雨桥下来,再穿过一片竹林,我想走到山上去看看小镇的全景,也许稍加寻找,就能拍到一幅不错的山水图。穿过竹林后,阳光迎面投来,刺得眼睛生疼,遮着眉往远看,我的眼睛突然一亮,弥望是让人眩晕的金黄色。山坡上,一株株昨天还沉寂着的深绿色植物抬起了头,满山遍野开满了圆盘似的向日葵,像一张张灿烂的笑脸,迎着阳光,撒射出满坡的金黄。那是一种只有在梵高的画作里才见过的景色,山谷、溪流、小路、农舍一时间全都不见,这突如其来的、浓墨重彩的金黄让我不知所措,托着相机的手颤抖着,脑子里一片空白,几乎算不出一个合理的M档参数。我架好三角架,找一个合适的角度,一张一张迫不及待地拍着,生怕遗漏了这人间的美景。

“数码相机?”我左腾右挪,东拍西拍,正在如饥似渴之际,一个脆脆的声音在身后响起。我顿了顿,侧目没看到人,便没有理会,继续拍摄。

“你那是数码相机吗?”那声音真真切切就在我身后,我停下手里的活计,循着声音看去,一个穿着黄色衣衫的小女孩站在几朵硕大的葵花之间,大约只有八九岁的样子。她那浅浅的黄色衣衫被浓艳的黄色掩盖,人就像是隐身在了花丛中一样,难怪我刚才没有看到。

“当然。”我说,说完向她笑了一笑。

“能照多大?”她又问。

“想照多大照多大。”我又笑,本想告诉她,照片的大小跟相机无关,但我的注意力还留在前方那满山遍野的葵花中,不想做过多解释。

“能洗这么大吗?”她把两只手端起来,比了比,问。

“能。”我一边说,一边调整着相机参数。

“那这么大呢?”她很认真地把双手摊开,摊得足够宽,因为要尽量把手抻开,她使劲把头歪向一边。

“也能。”我说。

“那你会PS吗?”小女孩接着问,歪着头,一双大眼睛紧紧盯着我。

“当然。”我又说,一边感叹现在的小孩懂的还真多。

小女孩稚嫩的追问引起了我的兴趣,我开始认真地打量起她来。她赤着脚,两只大脚趾使劲往湿润的泥土里扎,在地上钻出两个小窝。看得出,她问这些的时候,心里其实很紧张。她的头上,扎着两个不对称的小辫子,蓬蓬松松的头发散落在额前,表明帮她扎辫子的人手艺并不怎么样。我突然想起,她这样不断地问我,肯定是想让我给她拍张照片,于是把相机摘下来,示意她在葵花前站好,说:“来,我给你拍张照片吧。”

“要钱吗?”她站在原地没有动。

我哈哈大笑,说:“不要钱,你赏脸就行。”

“那照这么大的也不要钱吗?”她又把双手摊得大大的。

“噢,照相是不要钱的,但冲洗估计要钱。”我说。

“那要多少钱?”

我没有回答,调转镜头朝向她,把焦对在她的大眼睛上,那双眼睛幽黑明亮,泛着清澈的光。

“那要多少钱?”她紧追着问。

我只好逗笑她说:“不要钱,反正就是不要钱。”

“你骗人。”她竟然一下子用手挡住了脸,后来干脆转过身去,不让我拍摄。

我赶忙说:“我给你洗这么大的,好不好?”我做了一个大约A4纸大的形状,因为随身带来的打印机最大幅度只能是A4纸,再大的画幅,就得发到省城去冲印。

“那洗这么大的呢?”她还是把手抻得宽宽的。

看着她固执的表情,我不想再为难她,想想她举手的幅度,大概是42寸,算了算,说:“大约200块钱,如果用普通相纸,不配框的话。”

“太好了,200块钱不多,上次城里来的照相馆师傅说要500块,太贵了,你比他便宜。”她说。

我哈哈大笑,连忙向她解释说:“我不是照相馆师傅。”

“你渴了吗,到我家喝点水吧。”她说。

她的话题一转,不再提照相的事,转身指了指葵花深处一片竹林子,我顺着她的手指方向看去,看到了一座深藏在竹林深处的低矮砖房。她这么一说,我还真的有点渴了,于是收起三角架,扛着相机跟着她往竹林深处走。

这是山村里普通得近乎简陋的一种房子,三间小砖房,中间两间正房盖着鱼鳞样的灰色瓦片,斜搭着的厢房铺着厚厚的茅草,屋檐边上的几把茅草在微风中轻轻摆动。

她推开门让我进屋,刚从阳光下进来,眼前一片漆黑,我适应了一小会儿,才看清屋里的摆设。小屋里,除了一张桌子、几把竹椅、一个泥垒的灶台外,几乎没有什么像样的家什。

她蹦蹦跳跳地推开灶台后面的门,把屋檐下的一根竹管往后墙的山崖上一搭,竹管里立刻哗啦啦地流出一股清流来。她拿起杯子接了满满一杯,递到我手里,说:“喝吧,爸爸说这是沧水镇上最甜的山泉水,只有我家有噢。”

我向山崖上看,崖壁上曲曲折折地架设着一溜竹管,在见不到头的某个岩缝里,竹管把水接下来。我喝了一口杯里的水,清凉冰爽,甜滋滋,麻酥酥,果真是我喝过的最好喝的水。

我环顾四周,看到空落落的房子,问了一句:“你爸妈呢?”

“他们在省城呢,不过很快就回来了。”说话间,她又给我端来一大盘葵花籽,“吃吧,这边是炒熟了的,那边是没熟的。”我拈起指尖抓了一把,放一颗到嘴里,香味立刻就弥漫开来,让我精神一振。我连声称赞道:“你的泉水和葵花籽,到我们城里可都是值钱的东西。”

“是吗?那太好了,我就去卖给城里人。”

我把考古队作业地告诉她,并邀请她把泉水和葵花籽带到那里去卖,因为考古队有将近二十人,对她这种特别的泉水还有美味的葵花籽一定感兴趣。不知道为什么,我突然觉得我应该帮助她挣一些钱,能用自己的东西换到钱,她一定会高兴的。

我和她告别,回到了驻地,收拾好器材准备明天的工作。

第二天,考古队的工作有了新的进展。我们在洞穴的深处发现一处人工灶台,顺着灶台往里挖,还发现了完整的排烟系统以及一大堆年代不明的泥陶,这似乎表明,这里不仅仅是猎人的临时居所,还是更早前人们的长久定居点。因为有了新的发现,每一处痕迹都要拍照,每一件物品都要编号,一上午,我都趴在工作面上,等到把所有新发现都定格完成以后,已经到了下午。队长决定工作不要太冒进,把洞顶加固后再进行下一步发掘,当天的工作便提前结束了。

我和队员们走出洞穴,回到山下临时搭建的遮荫棚。我远远地就看到了她,那个穿着浅黄色衣衫的小女孩,今天,她还用一条粉红色小碎花的头巾把头发包裹起来,显得更加清秀可爱。她的脚下摆着两个竹背篓,一个篓里装着两个布袋子的葵花籽,另一个篓里装着一个小木桶,里面是清澈的山泉水。我昨天对她说的话,没想到她这么快就实行了。

我走在队伍的中间,等我看到她的时候,一部分队员已经经过她的身边,只见她羞涩地低着头,一只手紧紧地抓着衣角,一句话也不说。队员们当然不知道她是在出售山泉水和葵花籽,好奇地看她一眼,然后说笑着走开了。

我一个箭步冲到前头,站到她的面前,朝队伍里喊道:“哎,甘甜的山泉水和香脆的葵花籽噢。”

队员们被我这一嗓子吸引了过来,我赶忙低声问她:“怎么卖来着?”

“喝山泉水两角,然后吃葵花籽免费;或者吃葵花籽五角,然后,喝山泉水免费。”她说。

我听完,哈哈大笑,说:“丫头,你这可不是做生意的样子,要是大家都喝你的山泉水,然后白拿你的葵花籽,你岂不是亏了。”

“没亏。”她赶忙纠正说:“反正都是家里的,只要卖出去了,就不会亏。”

队员们都被她这种奇怪的价钱给逗乐了,好多人蹲下来,要先尝尝她的葵花籽。

姑娘用一个竹筒给人装葵花籽,一筒筒量出来,小心地用塑料袋装好。队员们把葵花籽提在手里,然后拿起杯子来喝她的免费山泉水,喝一口,就听有人说:“哎,真不错啊。”对于这帮城里人来说,那山泉水的味道是当真不错。

我忙站在一旁帮她收钱,一个人一包,也有的干脆就买五包、六包的,反正就那么几块钱,谁也没当回事,有拿不出零钱来的,我还给他们记上账。等队员们陆续返回驻地,小女孩的两袋葵花籽已经所剩无几,我把手里的钱数了数,竟然有21元。她听到这个数字,眼睛瞪得大大的,不敢相信地看着我。

我把钱塞到她手里,然后乐呵呵地对她说:“给我装8袋葵花籽,我给你凑成25元。”

姑娘飞快地把八筒葵花籽装在一个大袋子里,重重地塞到我的怀里,说:“不要钱,我还得请你照相呢,这算是工钱。”

“工钱?”我一下子没反应过来,第一次听说照相还有给工钱的。

“啊,不够吗?那以后你天天吃,吃到你不想吃为止,总够了吧?”

我这才想起,昨天其实是想给她照张照片的,但吃完喝完,竟然拍手就走人,细想一下,似乎有些不厚道。

我帮她拎着小背篓,一起往小镇上走。

一路上,我看到她总是欲言又止,好几次抬头看我,目光相遇时,又怯怯地躲开。

我拍拍她的脑袋,问:“是不是还有事情要叔叔帮忙?”

“PS要钱吗?听说你们城里人工资很高的。”

“嗯,是很高,如果PS一张那么大的照片。”我学着她的样子,把手抻开,做着思索状,故意不把话说完。

“多少?”她显得很急切。

“怎么也得……也得五袋葵花籽吧。”我笑着说。

“哦!”她轻松地舒了口气。

那天下山以后,太阳已经西斜,想想葵花这时候的角度估计不太令人满意,于是也没有提照相的事,但这件事一直放在心里,尽管工作忙,也一直提醒自己在葵花败落前,一定要完成。

第二天,她又如期出现在遮荫棚附近,仍是那件浅黄色的衣衫,仍是那条碎花的头巾,不同的是,今天她的背篓里背的是两桶水,没有葵花籽。也不知道她是怎么把两个背篓一起背上山来的。

“昨天的葵花籽卖太多,肯定没吃完,所以今天的水免费。”她说。

队员们从她那里喝完水,要给钱的都被她给拒绝了,她态度坚决,如果给钱,就不给水喝,队员们再次被她认真的表情给逗乐了。她这样又坚持了两天,等到三天后,才重新把葵花籽背上来。这期间,还真有队员向我表示有点想吃她家的葵花籽了。

一个星期后,队伍得以休整一天,我一晚上都在祈祷明天是个大晴天,因为,我决心在这一天去给她拍照片。

天公果然作美,等我一觉醒来时,阳光和绚地照在大地上,葵花儿开得灿烂无比,像一张张笑脸在风中荡漾。

她还是那件黄色衣衫,但很明显重新洗过,干净利落。头巾也变得更红艳,在燃烧的一片金黄中,显得对比鲜明。

我找了一处葵花最灿烂的地方,找好位置让她站在中间,然后架好三角架,就在我提示开始拍的时候,我发现她在镜头里动了动,小心地往左挪了一步的距离,刚好站在画框的边上。

我提示她站在一簇葵花的中间,她说:“站这里就行,那边要空着。”

我说:“好吧,空着就空着吧,来看镜头。”

没想到她听了我的提示,竟然把头偏向左向上45度,向我露出一个微笑着的侧脸。

“你这样,我拍不好照片的。”

“这是我和妈妈相视一笑的照片。”她说。

我似乎明白了点什么,原来她挪出的那个位置是给她妈妈留的,这也许就是她问我是不是数码相机,会不会PS的原因吧。

她把自己的场影导演得非常准确,显然是经过了很久的考虑,我只好配合她的要求,对着虚空的镜头,想象着她的爸爸、妈妈都在镜头里,一张张拍下来,总是把她拍在最偏的角落。

照完照片,她又给我了很多的葵花籽,不要都不行,硬塞进我的背包里。

后来,她总是准时出现在考古队经过的路口,三天免费送水,第四天卖葵花籽,队员们也都习惯了她的存在,在出门前,都刻意准备一两块的零钱。这些在我们看来微不足道的零钱,对她来说,也许有着特别的意义。

我是在那个下午见到她的妈妈的。

镇文化站干事见我和她来往多,就刻意关注了一下她家的情况,那天一听说她妈妈回来,马上就跑过来通知我。我背起相机匆匆往她家赶,心里隐隐觉得她妈妈的这趟回来似乎不太寻常。

到她家的时候,发现原本隐蔽僻静的小土屋子,突然来了很多的人。屋里太暗,全都站在屋坪外,大家都很小心地说着话,生怕被什么人听到似的。远远地,我就看到一个女人躺在屋前的竹椅上,目光呆滞,面色幽暗,用一条洗脸用的旧毛巾包着头,一副老态龙钟的样子。

她蹲在女人旁边,一直在说着些什么。一边说一边咯咯笑,女人听得高兴的时候,也抬起头来,勉强挤出点笑容。

见我到来,她飞快地跑到我身边,把我拉到女人身边,说:“妈妈,妈妈,你看,这就是我说的那个叔叔,他的相照得老好了,比照相馆的还好。”

妈妈抬起头来,欠着身子朝我客气地点了点,刚想说话,一口气喘不顺畅,拼了命地咳嗽,我赶忙示意她躺下来。

一边的镇文化站干事在我的身后小声地说:“一发现就是癌症晚期,她爸把打工十年赚下来准备盖房子的钱全都搭进去,也只是勉强图个心安,看这样子,挺不到年底。”

我赶紧示意他别再往下说。

她把我拉到一边,焦急地说,说:“叔叔,医生不让妈妈接触所有的花,说很危险的。”

我也无可奈何地耸了耸肩,这就意味着妈妈不能和葵花合影了,因为经过化疗的病人本来就极度虚弱,如果再因花粉引起过敏,后果不堪设想。我赶忙问她:“妈妈有没有什么别的照片,比如说结婚的照片,或者年轻时候的照片,只要是那种美美的、笑笑的就行,叔叔会PS,把你妈妈的旧照片和你合成在一起,也是可以的。”

“没有,妈妈从来没照过相,所以我才特别想和妈妈照张照片,妈妈出门这三个月,我天天都在想她,可是不知道怎么回事,越是想,却越是容易忘记。有时候夜里醒来,嘴里喊着妈妈,心里却记不起妈妈的样子。叔叔,你说,三个月就记不住妈妈的样子,以后,以后……”小姑娘说着,眼睛就红了。我知道她想说什么,以后,再也看不到妈妈的时候,她怕她真的把妈妈的模样给忘了。

我也突然明白了她要把妈妈的照片放得足够大的原因,因为放得越大,越接近真人,也就显得越真实,可是现在妈妈形容枯槁,而且因为长期化疗,头发也快掉光了,我实在不愿意把妈妈不太好的样子留在她的记忆里。

一时间想不出别的好办法,我只好对她说:“先给妈妈拍几张照片,怎么舒服怎么拍,放心,我一定把妈妈的照片加工得漂漂亮亮的。”

她显然相信了我的话,强作镇定地深吸了一口气,然后又一蹦一跳地跑回妈妈身边,向我指了指,说了些什么。妈妈于是努力地坐起来,伸出手来在头上摸了摸,做出整理头发的动作,一摸到头上的毛巾,她的神色立刻又黯淡了下来。

我示意边上的人将妈妈连人带椅抬到光照稍微均衡的地方,我基本的想法是直接让妈妈摘掉那条灰白的毛巾,把脸部轮廓清晰地照下来,只要把脸部轮廓留下来,以后做修饰的时候会方便很多。但我如果突兀地说出来,肯定要惹妈妈伤心,思索之际,我一扭头看到了她的碎花头巾,于是示意她把头巾摘下来,戴到妈妈头上,然后先给妈妈照了几张单人照,又给她和妈妈,以及一家三口照了多张合影,这才趁着妈妈把头巾摘下的瞬间,多角度拍下了她的面部全貌。

照相的时候,所有的人都屏住了呼吸,只听到我的快门咔察咔察作响。那种感觉很奇怪,明明心里都知道,这是在为一个行将就木的病人照最后的面容,却要忍着悲痛,把一切装得那么平常,甚至还很快乐的样子。

我帮她照完最后一张合影以后,终于忍不住,捂着脸跑到屋前不远的葵花丛中去了。这一切对于一个八九岁的小孩子来说,懂得越多,就会越伤心,这种伤痛,本就不是如此幼小的心灵所能承受的,也许她还在幻想着妈妈再给她生个弟弟,一起种葵花呢。

等我收拾相机准备离开的时候,她匆匆跑进屋里,拿出一个小布袋来,里面整整齐齐放着一叠零钱,一看就是这些天卖葵花籽的收入。

“现在才150元,过几天再把50元给你,”她诚恳地说,“麻烦你把妈妈PS到葵花前,她最喜欢葵花了。”

我怀着异常复杂的心情勉强收下钱,离开了她家。回到驻地后,打开电脑,一遍遍地调试、修饰,想尽一切可能,把妈妈合进她在葵花前留下的空档中去,可是由于妈妈的照片都是坐姿,再加上光着头的样子,实在无法与她预留的笑容对应起来,几乎没有一张相片令我满意。

我绞尽脑汁,反复尝试,都不得要领。最后只好失落地翻到第一天独自采风时拍到的葵花风景照,一朵朵葵花迎着阳光,热烈地生长着,那硕大的花盘,多像是人的笑脸啊。

我灵机一动,将两朵最完整、最饱满,也最鲜艳的葵花裁剪出来,然后将她和妈妈的笑脸放在葵花中间,花瓣是她们的头发,阳光是她们的笑容,她们在那么浓烈的金黄色中默默对视,仿佛有一辈子的话没讲完。

我离开的那天,沧水镇又下起了雨,无休无止的雨打湿了青石板路,也将满山的金黄浇得支离破碎。我行色匆匆,要用最快的时间,用最好的相纸,把那张葵花照片冲选出来,然后装在最好的实木相框中送给她。梵高在完成《向日葵》后,曾自己评价说“这是爱的最强光”,单就这一点来说,我相信,我的这张葵花照片,对于她来说,其价值不亚于梵高的画。

考古项目结束后,我再也没有去过沧水镇,但很久以来,我只要闭上眼睛,就会看到一个扎着红色碎花头巾的小女孩抱着一幅向日葵的照片,她把脸歪在相框上,就像和妈妈的脸贴在一起一样。这种想象的画面很容易跑焦,恍惚间,脑海里的场景就会渐渐消逝,留下那一坡温暖而跳跃的金黄色。

也许,等到明年葵花再开的时候,她在每一朵葵花上都能找到妈妈的笑脸。

插图/王笑笑

发稿/庄眉舒