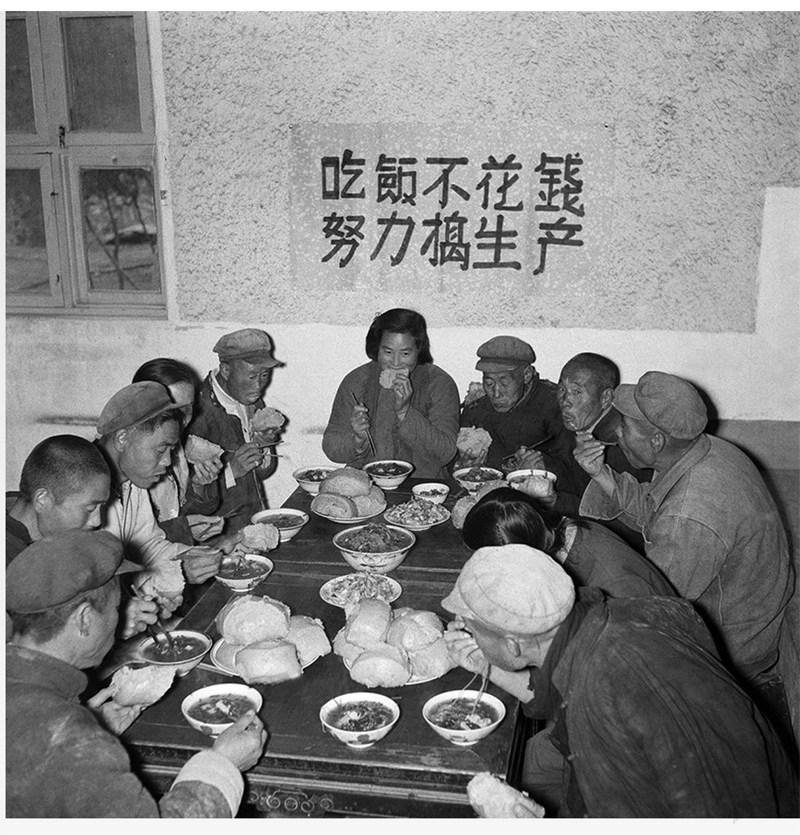

吃饭不花钱的日子

2016-09-10刘秉

刘秉

1958年,公共食堂和人民公社在全国城乡轰轰烈烈陆续建立起来。“共产主义是天堂、人民公社是桥梁”,“楼上楼下、电灯电话”等等宣传语到处都是。当年10月底,我所就读的江西医学院为了响应党的号召,党委决定全校停课,除了毕业班外,其他年级学生和部分教师分成若干组分赴江西全省各地(市)、县参加当地除害灭病运动。所谓除害即是消灭麻雀、老鼠、蟑螂和蚊子,灭病即是消灭血吸虫病、血丝虫病(大腿病又叫橡皮腿病)及其他流行病。

我们一行12人被分配到江西省抚州地区最边远的资溪县。该县地势复杂、山峦起伏,群山环绕、森林茂密,交通不便,人口极少(仅3万人口),经济也很落后。全县盛产林木,农业产量低。县卫生部门将我和另一同学分到离县城最远的茶园山区石峡人民公社。这里血丝虫病流行,卫生条件差。

等我们徒步大半天时间到了石峡卫生院后,又接到通知,要求我们立即去高阜、高田一带。那里发生流行性脑脊膜炎,要协助当地进行防治。返回县城火车站时,错过一列开往南昌方向的列车。情急之中,我们壮着胆子向火车站站长求援。为了救人,站长答应向饶桥东站求援。就这样,我与同学乘的一列货车在饶桥临时停车,下车后我们步行前往高田人民公社高田村。到达时,已是饥肠辘辘。村干部告诉我们,吃饭在高田公社公共食堂,不用花钱,也不交粮票,一日两餐,吃饭不定量,任你们吃饱。初来乍到,听到这件事,真是喜出望外。

高田村邻近南城县北端,坐落在群山之中一片平坦地。该村范围较大,人口相对多一点。我们就餐的公共食堂在一座大屋内,上有两个厅,中间一个天井,天井与大门间还有一个小厅。厅两侧都有厢房。屋内摆有形状各异、高矮不齐的饭桌,都是社员自家搬来就餐时用的,有凳子或椅子。靠天井上一厅是炊事间,设有三个大灶台,一只两个人都围不住的木桶用来蒸米饭,一口大锅煮菜,另一口烧开水。厨房工作人员20余人,一半是中年妇女。每到开饭时,屋内人来过往川流不息。白米饭随意吃,吃多少盛多少,不够吃再去盛,直到吃饱。但菜只有一样,多数是一人一碗浓浓芋头汤。热气腾腾、香气扑鼻的大米饭,对饥不择食的我们来说已经很满足了。我几乎每餐都要吃两大碗米饭。食堂偶尔也换一换菜的花样,也吃过萝卜煮肉片、豆腐蒸肉之类的佳肴。

这样的生活给一些社员带来了不便。每到开饭时,通往公共食堂周边路上都是来往吃饭的社员,据说最远的要走半公里路。公共食堂周边的田埂小路和山间小道都是牵着小孩、抱着婴儿的妇女,一些行动不便的老人还坐在独轮车上被家人推着,形如赶集队伍。起风下雨其难度便可想而知。除此之外,还要带上一家人吃饭用的用具,对生病和瘫在床上不能动弹的社员,经村干部允许可以酌量带一些饭菜回家。有一次,天已擦黑,又下了雨,田埂路湿滑,很多人滑倒在水田里,衣服被水浸湿,冷得发抖。因为怕错过饭点,只能来到食堂灶门一边烤火、一边吃饭。我们到村里巡回医疗时,看到一位半身不遂的老妇躺在床上,她的媳妇把已经冷了的饭菜倒在陶罐里放在火上热,热好后端给老妇吃。我问为什么不用铁锅炒饭。她告诉我,锅早就被村干部收去炼钢铁了。

在“大跃进”年代,全国各地浮夸风盛行,亩产早稻上千斤、几千斤,乃至上万斤比比皆是,虚报粮食产量欺骗上级。当时流传着粮食多了怎么办,一天吃五餐,放开肚皮吃饭的说法。1958年底,公共食堂粮食短缺,吃饭改为定量供应。大锅蒸饭成了竹筒蒸饭,初期是4两竹筒米饭,一日两餐,逐渐改为3两、2两,先是干饭,以后米少变成稀饭。菜也逐渐取消。一家人口多的还可以调剂,而单身及人口少的家庭却不够吃,时间一久难以支撑。当时江西省在全国粮食供应还算是好的,没有听说因无粮食饿死人的事发生。

不久,我们在高田工作结束。回到石峡人民公社,这里情况比不上高田。由于是个山区,粮食产量少,公共食堂每人每日供应二两半米的竹筒稀饭,以毛笋、野蒜代菜,初吃几餐可以,几天之后见了无油竹笋和野蒜就反胃。于是,当地社员将山里野生食物与稀饭混在一起充饥,有的干脆上山捕猎野生动物。我们是外来学生,每日只靠两筒稀饭充饥,还要坚持翻山越岭为社员送医送药,身体逐渐难以支持,下肢也出现浮肿。幸好当地卫生院院长对我们很关心,有一次他在村里买了10多斤死牛肉煮了一大顶罐,我们三人吃了好几天,这才缓过劲来。之后我们接到回校通知,返回学校复课。听说不久,石峡的公共食堂也解散了。♥

责任编辑 / 马永义