北京乡村旅游利益共享机制研究

2016-09-10史亚军北京农学院经济管理学院北京102206

郁 娇,史亚军(北京农学院经济管理学院,北京102206)

北京乡村旅游利益共享机制研究

郁 娇,史亚军

(北京农学院经济管理学院,北京102206)

为了促进农村经济发展,拓宽农民增收渠道,运用现场调研的方法,就北京市乡村旅游的利益共享机制模式进行了调查。研究表明:北京乡村旅游经长期发展,已逐渐成为北京市郊区旅游业的新增长点。但随着多方参与以及合作的加深,不同相关利益者间因不同的利益诉求出现了矛盾冲突,导致出现利益分配不合理的现象,需建立利益平衡机制使分配趋向合理,促进乡村旅游的利益共享。基于此,以北京乡村旅游现状以及相关文献与理论研究为基础,分析了北京乡村旅游开发中的利益相关者各自地位与功能,并根据各方的利益来源,梳理了各个利益相关者之间的关系。根据当前的共享机制存在的不足,总结出改进方法并提出建议,从而促进北京乡村旅游的健康发展,实现乡村资源利益共享的目标。

乡村旅游;利益相关者;利益共享机制

0 引言

乡村旅游的不断发展,使乡村旅游的开发模式变得日趋多样,并涉及到更多利益相关者。在乡村旅游开发中,土地是主要资源,中国《宪法》第十条第二款规定:农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。在乡村,存在已开发和未被开发的区域,这些区域内的山水、土地、植被等资源多数已成为旅游资源,其中未被开发的荒山、荒地等资源为旅游潜在资源,除国家所有部分其余为村集体的集体财产,由全体村民共享,因此,由此产生的利益也应由村民共享[1-2]。但是,随着实际情况的不断变化,当前的利益共享机制出现了利益分配、产权归属等问题。作为相关利益者,村民在权力、利益分配中处于较低地位。因此,为平衡多方利益,保护在乡村旅游开发过程中处于弱势的村民群体,必须对当前的利益共享进行系列改进,解决好利益分配及村民依靠集体资产致富问题。

自利益相关者理论被引用到旅游领域中后,国内外学者主要集中研究如何创新乡村旅游经营模式、乡村旅游制约瓶颈以及乡村资源开发涉及到的相关利益群体间关系,而对于如何平衡相关利益方、建立完善利益共享机制问题研究相对较少,目前未有针对于北京乡村旅游利益共享机制的相关研究[3-4]。基于此,笔者于2014—2015年期间,通过走访北京郊区,实地考察各区乡村旅游现状,并参考相关文献,归纳和分析北京现有乡村旅游利益共享模式,并为拓宽农民增收、促进北京乡村旅游发展提出相关建议。

1 北京市乡村旅游现状

1.1北京市乡村旅游资源分布

到2016年,北京市分为16个区,类型分为中心城市、近郊区、远郊区。北京总面积为16410.54 km2,其中远郊区面积占总面积的90%,山区面积占62%。北京市郊区动植物资源丰富,盛产板栗、核桃、柿子、苹果、桃以及梨等温带水果,并逐步衍生出观光采摘业[5]。

北京市乡村旅游资源主要集中在近、远郊区。乡村旅游的主要载体是景区,主要包括人文资源和自然资源,大多分布在村庄周边,是带动北京郊区旅游发展的新兴与支柱产业[6]。截止到2014年底,北京郊区依托各类资源,共建有144处A级景区,其中5A级景区2处、4A级景区42处、3A级景区30处、2A级景区50处、1A级景区20处。

1.2北京市乡村旅游的发展现状

2005年,北京市旅游局带头起草《北京市乡村旅游规划(2005—2010年)》五年规划,2009年,北京市质量技术监督局正式发布并实施《乡村旅游特色业态标准及评定》,其间,北京乡村旅游已迈上一个新台阶,进入标准化、规范化发展阶段。截至2014年,北京市旅游发展委员会认定市级民俗村227个,共9970户。据北京市统计局、国家统计局北京调查总队统计:截至2014年底,乡村旅游接待户1.7万户,同比增加652户,从业人员6.9万人,同比减少2%。接待乡村旅游人数3825.4万人次,同比增长2%;乡村旅游收入36.2亿元,同比减少3.7%。目前,北京实施了一系列的“一区一色”、“一沟(带)一品”以及“一村一品”等惠农政策,定位各区旅游功能,极大促进了北京乡村旅游资源特色开发[7-8]。

为进一步促进北京乡村旅游健康积极发展,北京市2007年提出了八种乡村旅游业态,并于2009年正式发布。“国际驿站、采摘篱园、民俗风苑、养生山吧、休闲农庄、生态渔村、乡村酒店、山水人家”八大业态的提出有利于北京乡村旅游突破发展方式,改善乡村旅游产品档次低、内容单一的现状,推动了乡村旅游资源多类型开发[9]。

2 北京市乡村旅游利益共享机制模式

利益共享机制是指在乡村旅游资源开发中,在保障所有利益相关者应得利益的同时,通过完善各类机制与制度着重保护村民等弱势群体的基本权益,均衡利益分配,拓宽村民的收入渠道,提高村民的收入水平。利益共享不是以牺牲一方利益从而增加另一方利益或者利益均分的简单行为[10]。

北京市乡村旅游的投资模式不同,利益分配、共享机制也不同,一般有以下几种模式。

2.1政府主导模式

政府主导型的乡村旅游开发模式,主要是指由政府主导规划,参与经营和日常管理,以改善村民生活、稳定社会秩序、保护生态环境和促进乡村经济发展为目标的模式。

该模式下村民依托景区的客源市场,以个人或家庭为单位,自主经营相关乡村旅游活动,所得利益归村民本人所有。政府资金收益主要来源各方面所缴纳的税金,景区收益;非资金收益来源于当地通过发展乡村旅游所带来的知名度和生态效益。此类景区建设可辐射周边村民,在发展本地区的乡村旅游经济的同时,提高村民自身生活水平[11]。

2.2村集体自主投资经营模式

北京市很多村镇干部为了改善本村的生活环境以及村民的生活水平,主动集资对本村人文资源、自然资源进行开发利用。

这一种模式是村集体将村内土地资源、劳动力资源以及资金资源等集中进行开发,将景区的收益用于村庄建设及以分红的方式下发给出资的农民。这一类型的景区从业人员,大部分来自本村,既优化了本村的资源配置,减少了闲置土地面积,又带动了当地的就业,促进了村民生活水平的提高。村民收入结构得到了调整,一、二、三产业也通过乡村旅游产业的发展得到了融合。村集体收益来源于景区经营收获的资金收益以及非资金收益。

2.3村民自主投资经营模式

村民自主投资经营模式是村民或者几个具备条件的农户联合,以个人或合作社形式,进行乡村旅游的活动。村民们可以个人或家庭为单位,开办家庭旅馆、农家乐等提供食宿,并出售农副产品和手工艺品。这一模式具有前期投入较少、经营灵活、农业生产与乡村旅游兼具的特点。村民的资金收益来源于景区收益分红、工资、生意经营收入;村集体所获利益包括景区收益、当地知名度;政府收益来源于当地税收、地区知名度。

2.4社会资本投入模式

社会资本投入模式是投资经营的企业向村集体提供相应资源使用费,并建设和提供公共设施,并对景区周边区域进行规划改建。北京市内部分深山区内存在空心村,空心村地处偏远,交通条件差,资源匮乏,大多数村内年轻人进城务工,只剩下留守的老年人,不便于集体开发,因此,很多地区都引进了企业资金,发展乡村旅游。开发者可是一个企业,也可是多个企业。

根据村庄旅游资源的不同情况,北京各区均有社会资本投入。村民一般利用土地资源或劳动力资源进行入股,并据此得到收入。还有部分村民将土地及房屋出租给开发企业,收取租金获得收益。这种方式利于开发中型或大型的度假村以及旅游区的建设[12]。

2.5合作经营模式

合作经营模式,是由多方投资者对同一乡村旅游资源进行投资开发并共享乡村旅游带来利益的一种开发模式。投资方既包括当地政府,也包括村集体和企业。可以是政府和企业联合,可以是村集体和企业联合,也可以是政府资助村集体进行投资开发。以乡、村、家庭或个人为单位,以土地资源、劳动力资源、资金等为资本,确立产权明确、分工合作、利益与责任联动的合作开发模式。这种模式下,村民可从多种渠道获得生活收入的来源。

合作经营的模式为了便于平衡多方利益,一般采取股份合作制的企业形式,这种合作模式既具有以盈利为目的的特点,也具有集体所有制性质。这种模式可以更好地整合人力、物力资源,进行分工协作,促进当地的乡村旅游产业发展,提高当地村民的生活水平[13]。

3 乡村旅游利益共享机制现存问题

在上述若干模式中,乡村旅游利益共享机制为村民、政府、村集体和投资企业都带来了收益,包括资金收益和非资金收益。每个模式都有其不可替代的优点,显著促进了北京市乡村旅游的发展,但依然存在一些不足。

3.1旅游资源产权不明晰

乡村旅游的资源种类繁多,不论是从狭义或广义来看,中国并未专门颁布相应法律法规对旅游资源开发者的利益进行保护。集体资产收益保障制度不完善,导致当地村民不能从乡村旅游资源的开发当中获得相应的收益,使得村民的合法权益得不到保障,在某种程度上,造成村民产生消极与抵抗态度,影响当地的村民的正当资产收入[14-15]。

在资源开发时出现上述问题,一方面是村民的法律意识普遍淡薄,另一方面是部分企业为了低估资源价值,减少对村集体的资源使用费,既造成产权纠纷又损害了村民利益。

3.2村民参与度与利益保障度低

当地村民是乡村旅游发展的基础,村民们的意愿尤为重要。虽然乡村旅游给当地村民带来了经济效益,但也为当地村民带来了一些负面影响。因此,村民对于景区开发的决策有发言权,同时,作为利益相关者,其权益必须被保障。但在现实情况中,村民普遍缺乏专业知识素养以及管理知识,使得村民们参与乡村旅游规划的程度就受到了限制,相关利益也得不到保护。

另一方面,村民直接接触到游客,了解游客偏好以及需求,如果可以提高村民的参与度,不仅为景区开发提供发展方向和途径,更能够使政府了解当地村民的利益需求,保障乡村旅游的自然环境资源质量以及人文资源的质量。因此,北京市的乡村旅游发展机制中的共同参与机制仍需完善。

3.3资源的错位开发、过度开发

在乡村旅游开发过程中,经常发生为了追求经济效益而忽略生态效益的现象。景区的开发和管理以及游客的行为都关系到周边的村民生活质量。乡村旅游资源具有有限性,错位开发、过度开发都会破坏当地的生态环境且造成资源的浪费。游客带来经济收入的同时也带来了环境污染。这些都损害当地村民的合法权益,因此,乡村旅游资源利用应合理并以保护为首要前提[16]。

4 乡村旅游核心利益相关者关系

北京市乡村旅游的融资渠道很多,因此,在旅游资源开发、经营过程中涉及到多方利益,可称其为利益相关者。利益相关者彼此之间关联,但是相因其地位、责任、义务不同,所以占有收益的比例也不相同。

4.1北京市乡村旅游资源开发中利益相关者的地位和作用

4.1.1政府 在乡村旅游产业发展过程中,政府出台的相关政策不仅指明乡村旅游的发展方向,同时也对建设内容进行规范,保证乡村旅游的健康发展。

在更大程度上,政府追求的是公共利益,强调规划区域的民生环境改善、地区形象提升、自然与人文资源的保护等。因此,政府应以保护为前提,对景区进行合理规划,并对旅游资源进行科学合理开发。政府应树立全局及传承意识,对乡村旅游资源的开发及后续经营进行科学掌控。在乡村旅游的基础建设中,政府提供资金与政策支持,是乡村旅游发展的基础;另一方面,乡村旅游的发展也为当地政府提供了税收。所以,总体讲,政府在乡村旅游发展过程中起着统筹全局、优化资源配置的作用,是资源开发与建设总体调控者[17]。

4.1.2村集体 村民委员会是基层村民自治组织,是为村民谋福祉的平台。一些由村委会集资筹建或招商引资建设的乡村旅游景区,村委会享有景区的部分收益,并将收益作为红利下发给村民;村集体有权对其进行投资的乡村旅游项目制定规划与开发部署,出资对景区进行修缮以及日常维护;村集体对外出租、出售当地资源,有权向资源使用者收取相应费用。所以,村集体是拥有高度权力的资源经营者和管理者,也是具体举措的执行者。

4.1.3村民 当地村民创造了当地的风俗民情、乡村文化以及特色风俗,村民的日常活动也成为了一种旅游资源;同时,乡村文化具有延续性,需要村民主动树立保护意识,包括对人文资源、自然资源的合理运用。村民参与乡村旅游的方式多种,例如土地入股、从事景区管理或民俗旅游接待工作等。村民在资源开发的过程中,是最容易被忽视的群体,村集体收益不等同于村民收益,村民的生活环境和农业生产活动因乡村旅游均受到不同程度的影响,所以村民有权对资源的合理开发进行保护和监督。总体来讲,村民是乡村旅游资源的建设者、承载者,在乡村旅游发展过程中处于特殊地位,因此保障村民的合法权益则尤为重要[18]。

4.1.4景区投资企业 由于资金、技术以及其他方面的一些限制,北京很多村庄都引进了企业对当地的乡村旅游进行开发并管理。景区投资的企业的收入,主要来源于乡村旅游的收益。企业的主要目的是盈利,但资源具有有限性,因此保护资源是规划、开发的前提。企业通过有偿的方式利用国家和村集体的各种自然、人文资源以及公共设施,从事乡村旅游活动,依法向国家政府纳税、向村集体或村民支付资源使用费、向雇佣人员支付薪资,对景区进行建设、管理、经营。

如北京平谷区黄松峪乡黑豆峪村开发期为10年的生态小木屋项目采取的是资源入股方式与开发商合作的模式,投资者不仅包括以土地为入股资金的当地村民,也包括对景区投入资金开发的企业,创造了很好的范例。因此,景区投资的企业不仅是乡村旅游项目的投资者,同时是管理、经营者[18-19]。

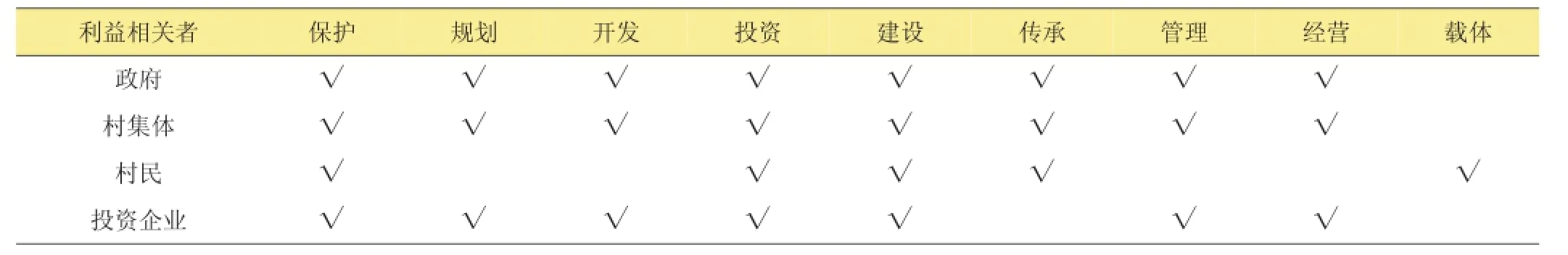

基于上述对于各利益相关者的功能和地位分析,可总结出乡村旅游资源开发利益相关者作用异同,见表1。

4.2北京乡村旅游核心利益相关者关系分析

表1 乡村旅游资源开发利益相关者作用异同表

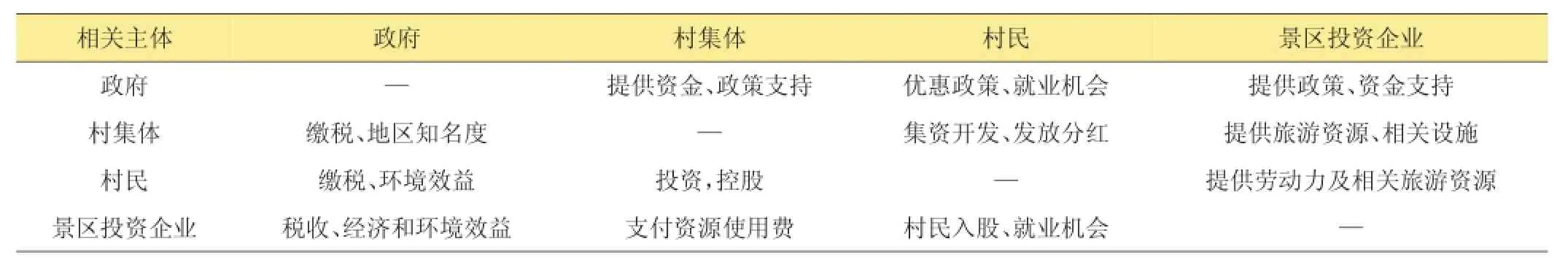

表2 乡村旅游开发主要利益相关关系表

经过对北京乡村旅游核心利益相关者的地位与作用的梳理,可以总结出各方的利益诉求,并形成不同主体间的利益相关关系,并对其他主体产生影响,见表2。如表2所示,不同的利益相关者有不同的利益诉求,并相互交叉。如政府在向村集体提供资金、政策支持的同时,村集体也向政府提供税收,并以提高地区知名度的方式,提高政府工作业绩。

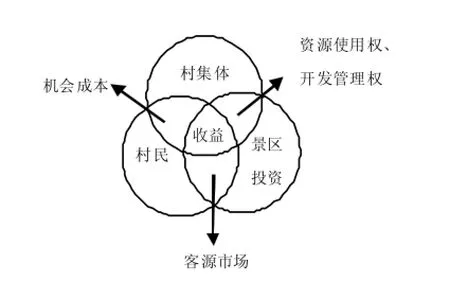

在北京市乡村旅游利益相关者的关系分析中,各方的获利渠道都是乡村旅游资源产生的效益,因此彼此间出现了利益关联性,如图1。

图1表现了村集体、村民、和景区投资者之间关于收益的分配存在交叉共享关系。由于乡村旅游资源的有限性,村集体与景区投资者存在资源使用和开发、管理权归属的矛盾;村民自营农家院提供的食宿与景区经营项目有所重复,也存在客源市场的矛盾;村民将土地、劳动力等资源交与村集体进行集体开发,或是自主经营,存在资源使用权的矛盾[20]。

图1 北京乡村旅游资源开发主要利益相关者的利益关联图

5 对策建议

5.1明晰乡村资源产权

乡村旅游资源分布在农村,产权主体为国家,村集体具有使用权和处置权,有耕地、自留地、宅基地、集体资产等多种所有制形式。在对乡村旅游资源开发,尤其是对存在所有权争议的“四荒”资源及文化资源开发前,相关方应对乡村旅游资源的所有权、处置权、占有权、收益权进行分类核实,理清产权关系后签署协议,并归档保存,以保障各方利益。同时,应对资源进行合理评估,对资源价值进行货币化计量,以便于对资源所有者——村民,进行相应补偿及支付相关使用费用。

在开发过程中,应明确各方的乡村旅游资源的经营权和管理权,明确各方权利和义务,减少权益纠纷,创新乡村旅游资源的经营管理制度,将所有权、经营权、管理权分离,并进行合理分配,达到盘活资产、促进资源有效配置的目的。

5.2建立与完善全程利益表达和协商机制

村民的意见影响着乡村旅游的长远发展,只有充分听取民意,了解基层情况,才能更好地开展工作。虽然无法使每个村民都直接参与到乡村旅游资源开发的规划之中,但可以通过信访制度以及意见箱等措施,提出现况中的不足,促进乡村旅游健康发展[21]。

在项目的开发前期、中期以及后期,村委会以及景区开发维护相关方都应定期走访村民,了解其利益诉求,积极鼓励村民发表关于景区开发的建议。让村民选出信任的个人或者组织为其服务,充分保障村民的知情权,话语权,有效快速的解决其利益诉求,建立起贯穿全程的利益表达和协商机制。

5.3成立第三方利益协调机构,合理保护开发资源

由村民委员会牵头,建立统一的制度管理办法,报备政府审批通过。成立相关的乡村旅游管理部门或民俗旅游行业协会,对违规开发,错位开发进行有效监督[22]。督促相关部门将政务、财务信息公开,方便群众监督。公开规划方案,避免在资源开发过程中出现错位开发,重复开发或危害某一方利益的行为。设立农村事务管理机构,专门处理村民事务,协调投资方、村民、旅游者多方矛盾,减少冲突,维护各方的合法权益。

6 结论

本研究主要以利益相关者分析为基础,提出关于利益共享机制改进的建议。资源具有有限性以及延续性,不论是政府、村民或是相关组织,都应将保护放在首位;在乡村旅游资源开发过程中,村民属于弱势群体,要做到利益共享,要保障村民的合法权益;乡村旅游的蓬勃发展需要多方共同合作努力,利益共享机制需不断根据社会的发展改进,协调多方相关者,最终实现资源开发共享共赢。

[1]中华人民共和国宪法修正案(2004修正)第十条第二款[Z].

[2]中华人民共和国土地法[J].中国土地,1999(2):39-42.

[3]张祖群.当前国内外乡村旅游研究展望[J].中国农学通报,2014,30 (8):307-314.

[4]王德刚.旅游利益论[J].旅游科学,2011,4(25):9-11.

[5]史亚军,秦好远.休闲农业概论[M].北京:中国农业出版社,2012:21-24.

[6]史亚军.农村文化产业概论[M].北京:中央广播电视大学出版社,2014:40-40.

[7]北京市旅游局.乡村旅游“北京模式”解读.[N].中国旅游报,2011-2-25(010).

[8]北 京 统 计 信 息 网 [EB/OL]http://www.bjstats.gov.cn/sjfb/ zxzyjjshzb/.

[9]安金明.北京发展乡村旅游的实践与思考[N].中国旅游报,2011-01-7(08).

[10]杨丽莎.当前我国利益共享理论及其实现路径研究[D].宁夏:宁夏大学,2013:10-11.

[11]郭焕成,郑建雄,吕明伟.乡村旅游理论研究与案例实践.[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:99-101.

[12]张义丰,李想,傅晓莺,等.北京山区乡村生态旅游典型案例开发研究[J].安徽农业科学,2007,35(12):3574-3575.

[13]鲁明勇.旅游产权制度与民族地区乡村旅游利益相关者行为关系研究[J].中南民族大学学报,2011,31(3):41-42.

[14]杨晓霞.我国旅游资源产权问题探析.[J].经济地理,2004(5):419-422.

[15]黄延信,余葵,师高康,等.对农村集体产权制度改革若干问题的思考[J].农业经济问题,2014,4(4):8-14.

[16]文枫,鲁春阳,杨庆媛,等.农村集体建设用地流转研究进展[J].地理科学进展,2011(9):1194-1196.

[17]郭凤娟.景区核心利益主体网络结构关系研究—以吐鲁番葡萄沟景区为例[D].新疆:新疆大学,2014:28-28.

[18]熊元斌,龚箭.旅游产业利益相关者分析[J].中南财经政法大学学报,2007(1):48-49.

[19]张众.乡村旅游相关利益主体角色、定位及合作模式[J].农业经济,2014,6(1):88-89.

[20]刘中山,代合治.国内旅游利益相关者研究进展及启示[J].经济发展研究,2012,11(2):121-122.

[21]陈祖海,陈莉娟.民族地区资源开发利益协调机制研究—以清江水电资源开发为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2010(6):113-115.

[22]方碧姗.乡村旅游利益主体均衡机制研究——以武夷山市为例. [D].福建:福建农林大学,2010:30-39.

Benefit Sharing Mechanism of Rural Tourism in Beijing

Yu Jiao,Shi Yajun

(College of Economics and Management,Beijing University of Agriculture,Beijing 102206,China)

In order to promote the development of rural economy and broaden the channels for increasing farmers’income,questionnaire survey was used to research benefit sharing mechanism of rural tourism in Beijing.The research showed that through long-term development,rural tourism gradually became a new growth point of suburb tourism in Beijing.With the development of multilateral participation and cooperation,conflicts appeared among different stakeholders because of their different benefit demands.Therefore,a balanced benefit distribution mechanism was needed for the reasonable distribution and sharing of rural tourism benefits.Based on above situation and previous researches,the status and functions of different stakeholders were summarized,and relationships among the stakeholders were analyzed according to the sources of their benefits.Finally,with consideration to the defect of the current benefit sharing mechanism,corrective methods and suggestions were put forward to promote a healthy development of rural tourism and achieve the reasonable sharing of rural resources and benefit.

Rural Tourism;Stakeholder;Benefit Sharing Mechanism

F592.7

A论文编号:casb16030134

科技创新服务能力建设-科创-科技成果转化-提升计划“服务于京津冀协同发展的生猪产业升级关键技术创新集成与示范应用(市级)”(PXM2016_01407_000014)。

郁娇,女,1993年出生,北京人,硕士,研究方向:农村与区域发展。通信地址:102206北京市昌平区回龙观镇北农路7号北京农学院,E-mail:yjsnlmc@163.com。

史亚军,男,1957年出生,北京人,教授,研究方向:都市型现代农业的教学与研究。通信地址:102206北京市昌平区回龙观镇北农路7号北京农学院,Tel:010-80799305,E-mail:shiyajun@126.com。

2016-03-17,

2016-06-07。