城轨车辆段上盖综合开发的设计要素研究

2016-09-10徐芸霞聂光惠李玉倩

■ 徐芸霞 聂光惠 李玉倩

城轨车辆段上盖综合开发的设计要素研究

■徐芸霞聂光惠李玉倩

以上海轨道交通17号线徐泾车辆段项目为例进行分析,阐述轨道交通车辆段上盖物业多阶段开发的特殊性,总结设计需要关注的七大要素,探讨通过设计提升上盖物业价值的途径,实现区域形象、公众交通、地产开发、运营安全、社会效益、成本控制等多方利益的平衡和共赢。

城轨;车辆段上盖;综合开发

0 引言

城市的快速发展催生轨道交通等大容量公共交通的飞跃发展,地铁车辆段作为轨道交通必不可少的综合基础设施,往往造价高、占地面积大、轨线密集和布置大范围库房,也影响了城市品质。从城市土地集约利用和城市空间优化整合考虑,北、上、广、深等越来越多的城市正在尝试实施车辆段上盖土地综合开发利用。而车辆段(往往也连同设有站点)的综合开发设计,不同于白地的综合开发,不仅需注重场站空间、公共交通空间与开发空间之间的组织平衡与互动互利;同时,在功能结构、安全疏导、人车交通、空间尺度等方面有众多受限条件,需一体化规划设计,并提供分期分批实施,兼顾土地不同属性及不同建设主体的界面分割与对接。在打造人性化特色站点的同时,提升上盖物业的综合价值,通过设计实现高效交通、公众便捷、开发利润、运营效率等多方面的平衡、突破和共赢。以上海轨道交通17号线徐泾车辆段上盖综合开发项目为例,分析车辆段上盖综合开发的设计要点。

1车辆段上盖综合开发项目简介

1.1概况

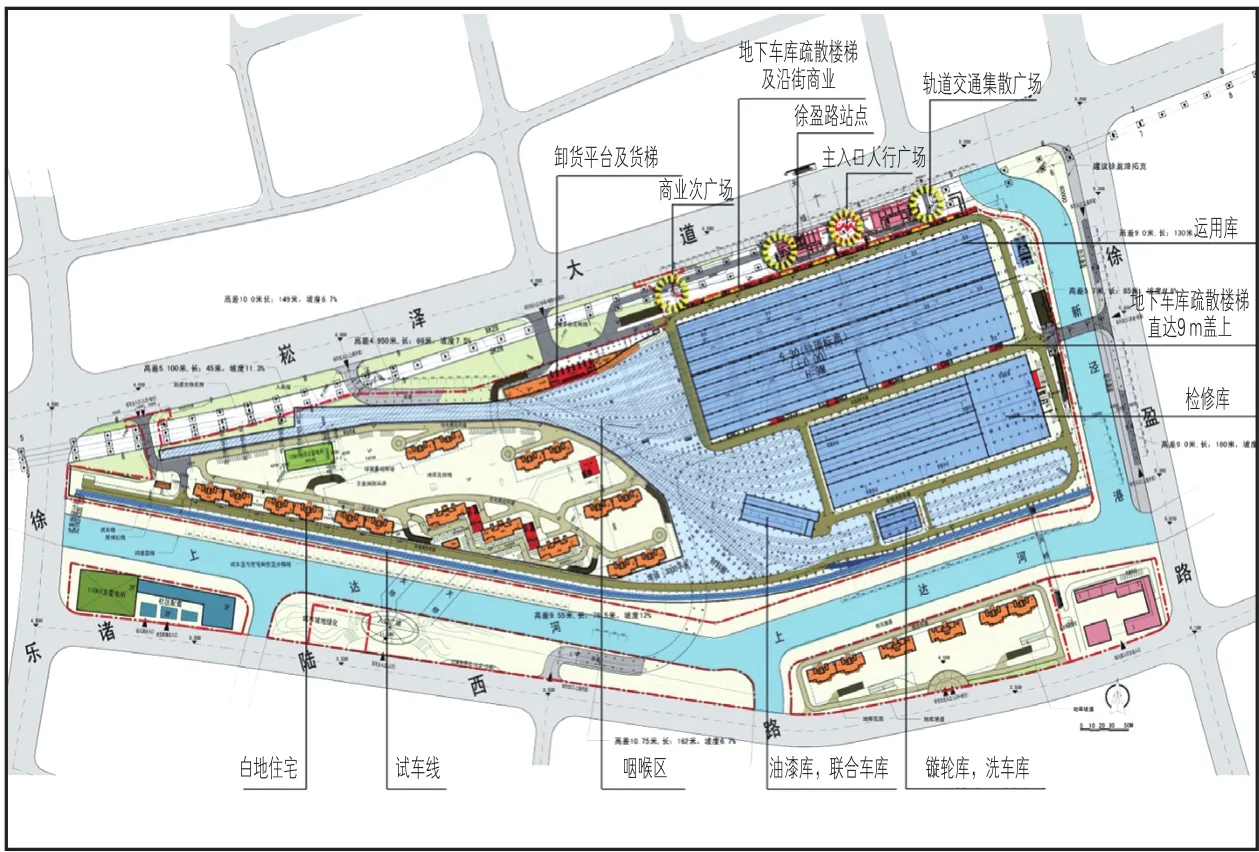

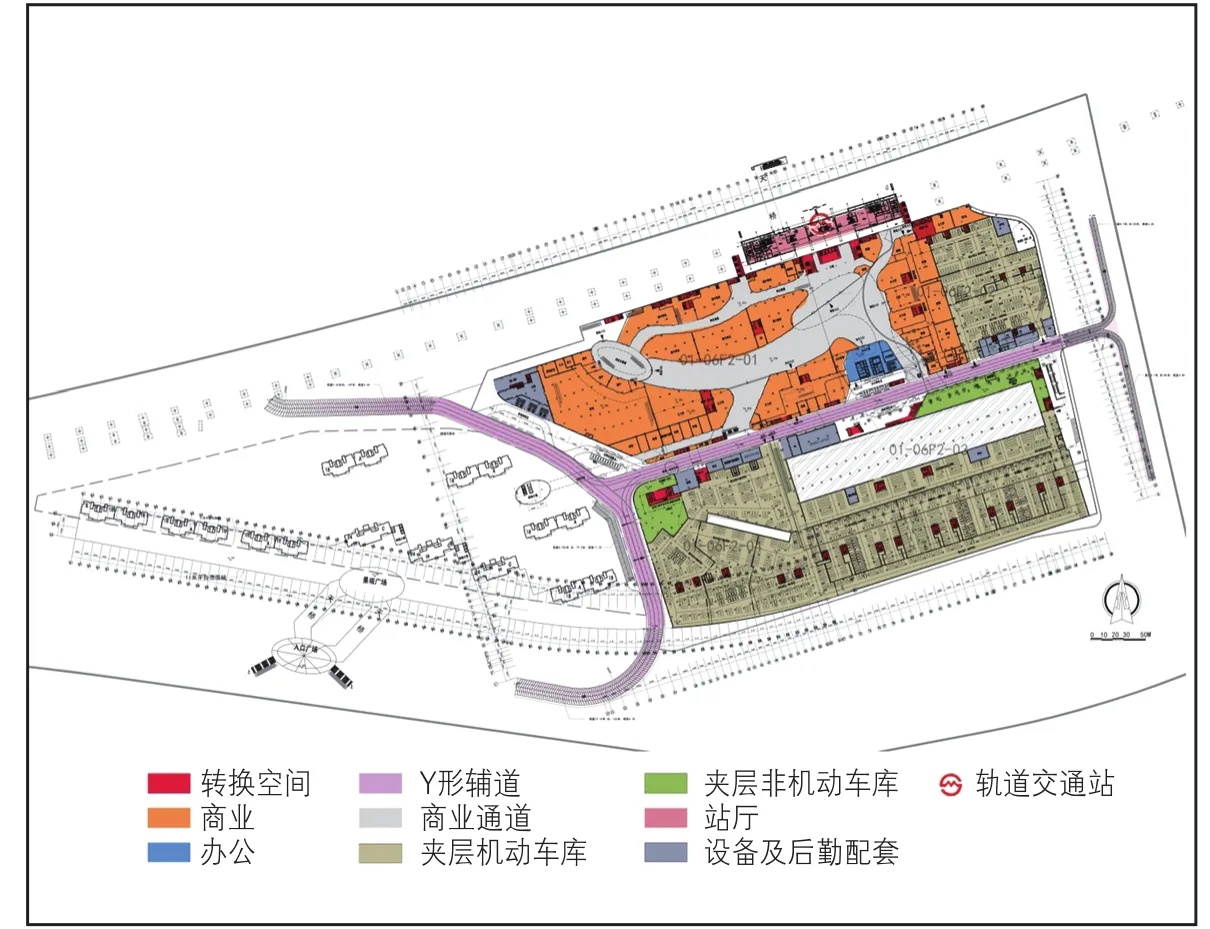

上海轨道交通17号线徐泾车辆段项目位于上海市青浦区徐泾镇北区核心位置,距虹桥交通枢纽9 km,总用地35 hm2,为17号线徐盈路站和徐泾车辆段轨行区、运用库、检修库、南侧试车线及小部分被入库线和试车线包围的白地。车辆段平面布置见图1。

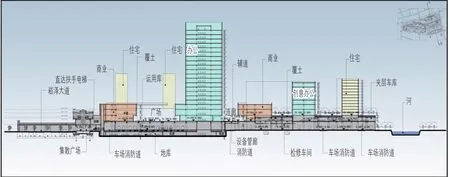

项目北侧为17号线高架轨线和城市绿带,西南侧及东侧河道环绕,阻隔了地块与城市的直接联系,北侧是唯一可设直接出入口的界面。而东西长达1 100 m的车场地块也打断了南北城区的路网脉络。考虑土地集约利用和城市空间的再造,规划于车辆段停车场上盖统建9 m和15 m的空中大平台,全覆盖咽喉区等轨行复杂区域,并设计Y形城市辅道,联系上盖与地面交通。其中9 m平台区以商业及交通为主,15 m平台为服务住宅区和创意办公区,形成“城上城”的基建、开发一体化建设,总建筑面积59.8万m2,其中计容53.5万m2,包括25.3万m2住宅、10.1万m2商业、8.7万m2办公、1.0万m2幼儿园及配套、8.6万m2车辆段及14.8万m2地库(见图2、图3)。

1.2总体布局

项目上盖开发的主入口广场位于北侧沿崧泽大道的17号线徐盈路站点,靠城市界面的运用库及咽喉区上盖布置核心商业区;地块中部检修库上盖受环保和结构跨度限制,布置多层创意办公;轨行区的大跨度不适于布置高层,利用物资库的灵活结构,布置办公塔楼;南侧沿河洗车镟轮库上方及运用库东北角布置部分小高层住宅组团。

高层住宅主要体量布置在基地内唯一的一块白地,打造独立的住宅区宁静空间,也利于剪力墙落地。北侧以板式住宅为主,南侧沿河景观优越处布置点式高层住宅。为了降低沿河岸布置的试车线对住宅的影响,将试车线用顶板全覆盖,板上为住宅小区公共景观花园,区内外景观渗透。河道南侧狭长地块为公共绿地、社区配套用地、幼儿园及少量住宅。

图1 车辆段地面一层平面布置图

图2 项目功能分区分析图

图3 b—b全区南北大剖面示意图

1.3设计体会

项目设计历时3年,从业态定位、建设容量、可研报告、交通论证、控规调整、消防征询到盖下场站设计等,均历经反复研究与多方论证。同时结合以往设计案例,总结经验,提出轨道交通站点及车辆段上盖综合开发设计的七大要素:适量性、前瞻性、商机最大化、人性化、快捷交通与场站安全性、个性化和周全灵活的技术预留。

2 七大要素探讨

2.1适量性:合理定量及定位

通过一体化的立体城市设计,实现TOD(Transit-Oriented Development)一站式综合发展。根据站点服务的地域能级和周边区域定位,确定合适的开发量及合理的物业规划。既要多用途混合开发,形成自身业态的良性循环,提升物业综合效应与土地价值,又要避免单纯的“高、大、上”。

徐泾车辆段位于虹桥商务区与赵巷商贸区两大核心商务商贸区之间,属于虹桥商务区辐射范围,南部为成熟的徐泾老镇,北侧为规划中大型居住社区。项目最初设定计容面积为78.6万m2,其中公建部分28.0万m2,住宅部分33.5万m2,这样的待开发体量必将对未来周边规划、交通等带来巨大影响。且临近的虹桥商务区已规划超过200万m2规模的商办功能,本地块并不适合再规划应对全区乃至全市的大型目的性商贸中心。经与相关单位反复对区域未来的发展研究定位,结合周边道路规划进行交通流量的研究和模拟,最终将项目定位为服务周边区域的综合社区中心,总体量降至计容面积53.5万m2,商业区降至10万m2。9 m平台商办区鸟瞰效果见图4。

2.2前瞻性

(1)交通前瞻性。合理规划综合开发带来的密集交通,与外部城市路网的无缝对接和流量疏导,远景预留公共交通拓展空间和私家车增量空间,适应城市的可持续化发展。

(2)协同建设前瞻性。车辆段场站上盖开发的特殊性,使盖上盖下的土地属性不同,投资方、建设方、管理及运营方也不同。场站为上盖物业提供平台,同时,也需为上盖开发量进行全方位技术预留。在一体化设计时,充分考虑分期、分区、分主体建设的可能与相互间的分界和衔接。

图4 9 m平台商办区鸟瞰图

项目因17号线开通时间已确定,盖下车辆段需配合整体进度先期建设,设计将盖上与盖下建筑通过平台大板完全区分,并将在大板处对上部建筑的结构、机电进行预留,确保车辆段安全投入使用后再有序进行盖上开发建设。

(3)市场前瞻性。项目自身建设约需3年时间,意味着上部开发将在3年后才能实施。同时,场站设计时,盖上开发单位尚未明确,产品定位更难落定,设计需考虑不同开发商对业态及产品定位的需求,更需考虑3年后商业市场及住宅市场的巨大变化,管理模式、商业模式乃至人们生活模式、工作模式的巨大变化,配套服务的能级提升等。建筑空间和各专项预留需满足多种可能,并能做到足够的灵活性和可变性。例如,项目的商业空间设计为标准柱跨和均布荷载,方便后建和商业体灵活布局;盖上住宅的框架结构也为多样化的户型变化提供可能。

2.3商机最大化

充分利用多元化交通换乘人流,全方位多层面导入商机,沿线争取最大化商业展示面,提供舒适通行、便捷购物的同时,提升物业价值。

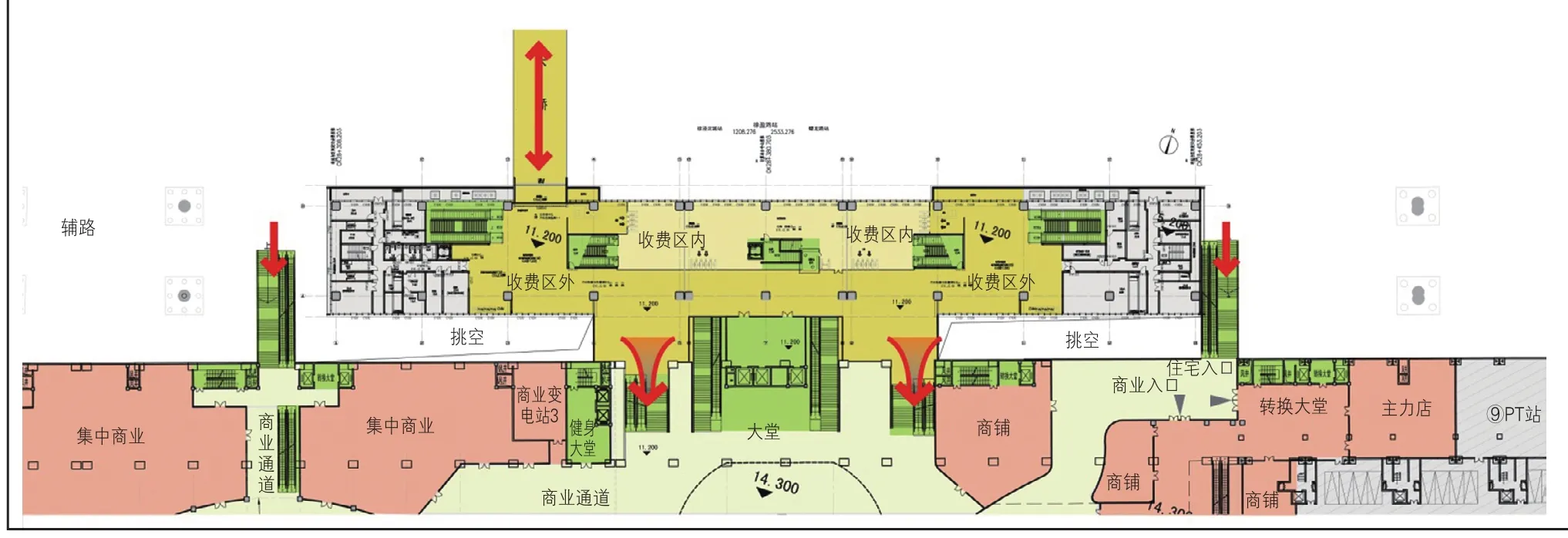

2.3.1地面多方向引导

由于上盖商业位于9~13 m库场顶部,如何将地面商机导入9 m上盖平台是设计的重点之一。项目设高架轨道交通站点,站点首层设计尽量将功能房间布于上层或内置,留出55.6 m宽的开放空间,将商业入口主广场与轨道交通广场结合设置。连同地面的站点商业,共同营造商业的最大展示面(见图5、图6)。

将商业空间与站点一体化设计,以新颖的标志造型和多组自动扶梯、垂直电梯、叠水台阶,形成核心形象入口,将外界人流引入商业平台。结合轨道交通站点两侧入口设置多种公共交通间的换乘广场,私家车、出租车、步行人流可通过大电梯、自动扶梯等竖向人行转换大堂直达上盖商业空间。同时,在首层换乘路线上,沿车场外围留设商业空间,营造上下贯连的完整商业氛围。

图5 车站地面层平面图

图6 首层集散广场

图7 车站二层平面布置图

2.3.2盖上商机互动

以轨道交通站点和商业广场形成人流集散中心,辐射衔接各开发地块。从高位的6 m站厅层出站后直接以叠水台阶和自动扶梯引入开阔的商业中庭。中庭联动东西向商业开放广场,营造热闹互动的商业气氛,并进一步联系东西两侧住宅区,使25万m2居住区人流成为商业的强力支撑;商业中庭正对办公塔楼,进一步带动上盖人气。办公、公寓的人行出入大堂均设于商业主动线,南侧15 m平台的住宅区转换大堂也朝向核心商业,多方位导入商机,共同实现上盖物业价值最大化。车站二层平面布置见图7。

2.3.3空间引导

二层设置环形商业通廊,连通南侧住宅区和创意办公,将大平台南北区无缝衔接,利用住宅区与办公的通勤人流活跃商机。

2.4人性化及社会效益

轨道交通场站的综合流线和细节设计体现人文关怀。各部分功能间转换路线便捷,轨道交通与其他各类公共交通、私家车之间无缝衔接,并打造沿线公共交通空间的舒适性与趣味性。

项目在首层紧邻轨道交通的站点布置地库出入口、公交车站点、出租车等候区域和非机动车停车场等,使各交通之间的换乘流线最为便捷合理;同时,设计通过各类快速垂直交通和转换大堂,将人流引至上盖平台,令上盖商业广场同时成为全天候交通转换平台。盖上利用商业内庭动线与商业外廊空间,形成东、西住宅区住户回家的全天候风雨廊。

北侧跨崧泽大道的预留天桥和南侧跨上达河的桥梁打通了南北城区人行与轨道交通站点的便捷联系。地下及夹层车库的独立大堂为使用者提供便捷的回家路线。

大平台一层平面见图8。

2.5快捷交通与场站安全性

轨道交通站点及车辆段出入口与其他物业分开,确保站点及其他公共设施的安全性。各种公交、大巴、出租车、私家车及开发物业的交通应有独立便捷的区域,系统指向明确,流线紧凑流畅,管理独立,并能与城市高效对接。

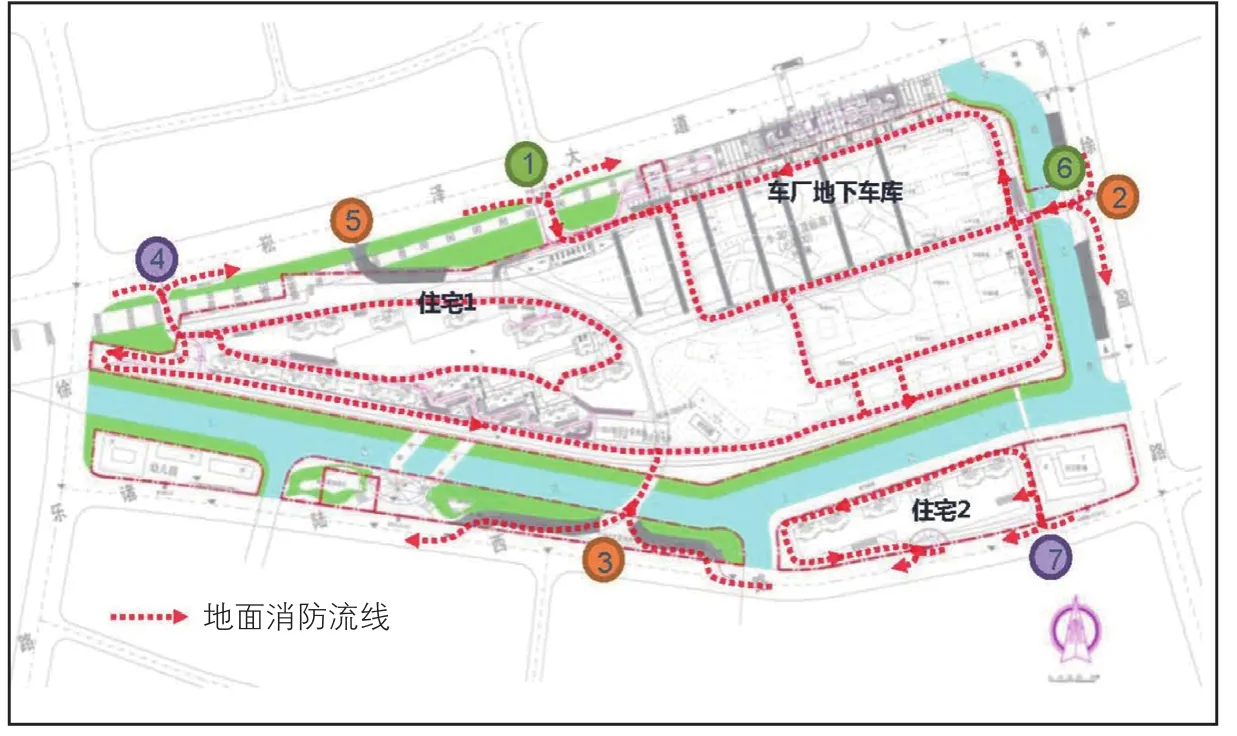

项目在用地局促、对外出入口受限而车场本身需要消防独立环通的情况下,通过立体交通组织,实现场站本体和上盖开发的畅行与安全。设计将9 m平台设为消防疏散平台,并打造Y形城市辅道连通盖上与地面各方向城市空间,分别在崧泽大道、徐盈路、诸陆西路设置上下匝道。

2.5.1地面交通

沿崧泽大道侧,大型货车、社会大巴、地下车库坡道、公交车、站点出租车停靠、站点配套非机动车均位于首层。出入口处附近设主卸货区,并通过货运梯组运货上平台;站点出租车与公交车在高架轨线下方分设两条平行支路并行,并设临时停靠区域,方便换乘;私家车进入本项目后分两侧直接进入商办地库与住宅地库;车辆段内部车辆则通过管控点向场站行驶,与外部车辆人员完全分开,独立管理。沿崧泽大道透视图见图9。

沿徐盈路侧,社会车辆直接通过匝道上达平台空间,地面出入口只给到地下车库车辆及车辆段内部车辆,不同性质车辆一进入项目即在跨河桥梁底部分行两路,各自独立管理。

2.5.2盖上交通

9 m平台的Y形城市辅道由城市地面通达,可供出租车、私家车、小货车及消防车通行,并设上下客区域,在平台西侧设商业轻型货车卸货区。上盖南侧和东侧利用检修库与运用库层高不同设置部分夹层车库,解决上盖住宅和创意办公的就近停车。车辆由9 m平台可进一步上行至15 m平台,提供住宅区及创意办公区的内部车行交通。

2.5.3地库疏散

在运用库下部设有商办地下停车库,为不影响车辆段场站内安全,地库疏散分设在南北两端,北侧与车辆段风井及商业结合,面朝崧泽大道;南侧紧贴运用库设置楼电梯,直接疏散到9 m消防平台。所有开发部分的车行、人行、消防疏散、设备等均与车场完全分开,确保车辆段运营安全。地面层及平台上的消防组织见图10、图11。

2.6个性化:空间个性化及协同化

图8 大平台一层平面图

图9 沿崧泽大道透视图

轨道交通站点的布局、空间、造型体现地域特色,具有独特个性,达到标志性效果。项目整体采用现代、简约、动感的建筑风格。商业建筑结合其大体量,以横向线条为主,营造舒展、灵动的气势,建筑语言体现轨道建筑速度、高效的特性,办公和住宅主楼强调竖向的轻盈挺拔和水平的流畅延展。盖下车辆段北侧以商业过渡,其他临城市界面利用水平构架、百叶和竖向格栅作构成,结合垂直绿化,在保障车场通风功能的同时弱化其工业体外型,打造亲和宜人的城市形象。

徐盈路站点作为整体上盖的门面(见图12),强化标识性,以强烈雕塑感的折板从地面腾跃向上,引导人流视线直上平台,加深上盖在城市界面的第一印象。

图10 地面层消防组织流线

图11 平台上消防组织流线

图12 徐盈路站点透视图

2.7周全灵活的技术预留

车辆段与上盖物业往往不能同步建设,为此在进行盖下车辆段设计时,必须结合盖上物业开发,进行各专项预留。除了建筑功能及空间的可变性预留外,结构与机电的预留也是项目成败的关键。

2.7.1结构预留

车辆段采用三线跨,运用库轨线两侧柱网纵向间距为12.8 m,检修库及洗车镟轮库纵向跨距不等。咽喉区更是因为入库轨线的不规整,只能采用无规则柱网,局部跨度超过18 m。上部功能结构需求各有不同,为保障盖下车场高效紧凑的使用空间,上部多处竖向结构构件难以贯通落地,需在平台处作结构转换。设计根据盖上建筑功能、高度及盖下车场的空间限制,采取不同结构方案。

北侧咽喉区及运用库主段,上部为综合商业区,考虑未来商业开发灵活布置的可能,采用满铺三层均布荷载,并预留部分荷载量,以便未来局部四层或屋顶花园覆土需求;利用运用库库房区及尾端无轨区结构较为灵活,布置小高层住宅及高层塔楼,主结构及核心筒可以直接落地;对于个别轨上高层住宅,控制在14层以内,至地面总高度不超过60 m,主体采用钢筋混凝土框架结构体系。为满足主楼结构刚度要求,盖上在12.8 m柱距中间增加一列框架柱,并在15 m平台夹层进行转换。南侧咽喉区上的部分住宅,受列车不规则轨线影响,竖向结构构件个别楼栋无法落地形成刚度突变,则考虑在15 m平台夹层设隔振层及结构转换,隔振层以上住宅采用框剪结构,隔振层以下转换为框架结构,以保障下部轨行区使用空间。

项目嵌固层在首层楼板,结合首层场地中间消防车道设置双柱缝,将上盖结构分为南北两区。北区上盖平台约为560 m×150 m(长×宽),南区上盖平台约为450 m×150 m(长×宽)。南北平台尺寸较大,且其上布置多幢塔楼,沉降不一。因此,结合盖上布局,在各塔楼之间设置双柱防振缝,缝宽200 mm,形成独立结构,以及个别大底盘多塔结构(如创意办公),局部受建筑功能限制采用牛腿滑移支座形式。

2.7.2机电预留

项目机电系统设计遵照灵活可变原则,主要考虑以下几点:

(1)高经济效益及节省能源;

(2)合理的造价;

(3)系统能灵活适应不同功能区域运作的变化需求;

(4)系统高度安全及可靠性;

(5)易于维修保养;

(6)环境保护和可延续发展。

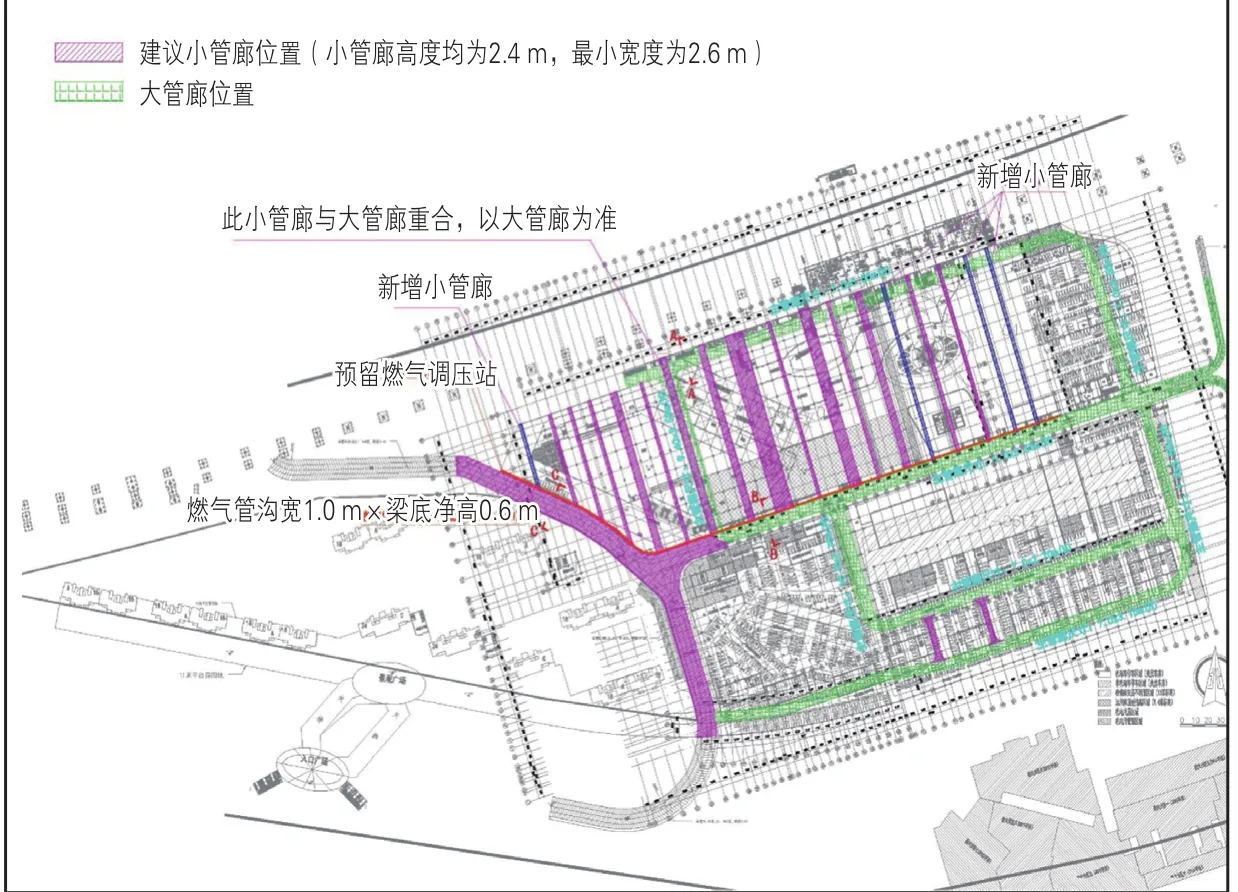

对于9 m平台的商业开发物业,为强化上盖商业与城市的直接联系,减少高差,未设车库夹层或转换层,下部即为轨道交通车辆段。从轨道交通运营安全及管线安装维修方便考虑,设计在平台大板预留共用管廊供上盖开发管线使用,开发管线不穿越车辆段,以大板为界,将上盖与车辆段部分完全隔离。

同时因盖上开发方及业态功能尚未明确,机电共用管廊的设计提供了充分的灵活性。主管廊净尺寸9.0 m×3.1 m(宽×高),利用盖下场站自用消防道路净高要求比库房低,东西走向布置在消防道路上空及上盖Y形城市辅道下方;每50 m设检修孔于9 m平台上。支管廊净尺寸2.60 m×1.95 m(宽×高),南北向设计,利用运用库结构梁高,梁间隔20 m左右均匀布置,管廊中间位置设检修孔于9 m平台上。水、电、煤气等管线由支管廊汇集到主管廊后,再从东侧新泾港落地接入市政管线。上盖雨水排放利用面层厚度就近接入支管廊,商场内部卫生间也可根据设计动线要求设于支管廊附近。支管廊在电梯、扶梯位置加宽放大,电梯机坑设于支管廊内。主管廊及小管廊平面布置见图13。

图13 主管廊及小管廊平面布置图

对于15 m平台的开发物业,管线转换均设于夹层车库内。

盖上物业设备用房充分考虑未来5~10年发展可能,计算用量进行预留。主要设备用房集中设于商办地库内,小型设备用房设于夹层车库内。

以上灵活而具有前瞻性的预留符合了上盖后续综合开发可能出现的多种可变性。

3 结束语

上海轨道交通17号线徐泾车辆段项目在保障车场高效利用、安全运营的同时,也取得了提升地块商机人气和综合价值、提升城市形象、提升当地社会效益的效果,为当地居民构建了更舒适人性化的生活、工作、休闲空间。在上海轨道交通17号线徐泾车辆段项目上盖综合开发的成功实施,可为后续类似项目提供参考和借鉴。

徐芸霞:何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司,高级设计总监,上海,200021

聂光惠:何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司,副设计总监,广东深圳,518001

李玉倩:何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司,副设计总监,上海,200021

责任编辑高红义

TU248

A

1672-061X(2016)04-0084-07